奇幻作家N.K. Jemisin談《我們所成為的城市》 - 彭博社

bloomberg

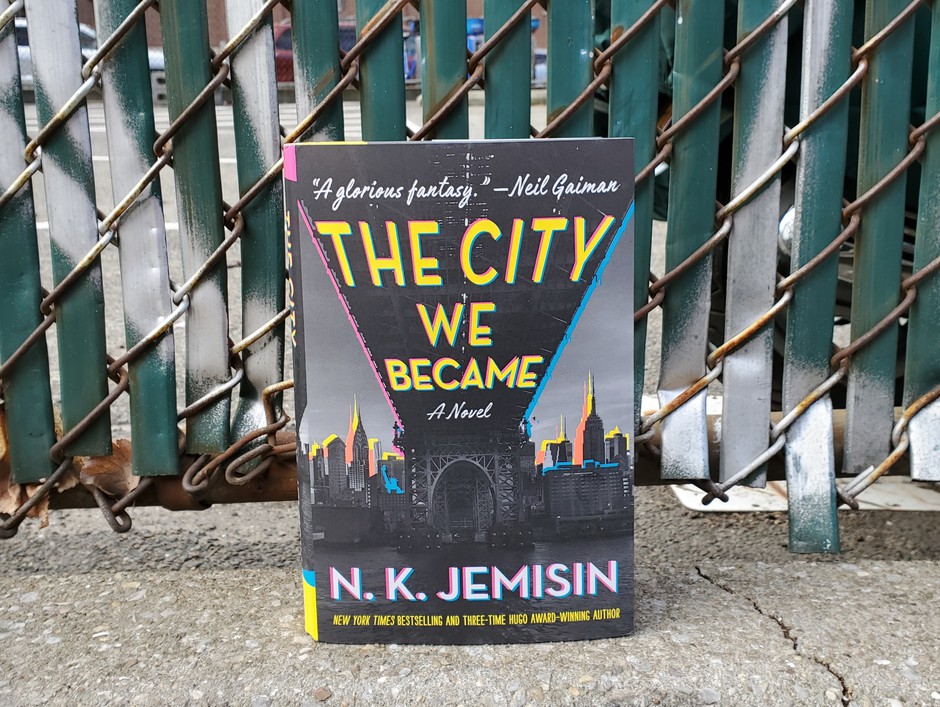

艾倫·賴特“紐約市本身在每個公民和遊客的生活中都有一種幽靈般的存在,”N.K. 傑米森在她的新小説《我們成為的城市》中寫道。她描述了一個城市轉變為其自身的生物時,她説:“足夠多的人類佔據一個空間,講述足夠多的故事,發展出獨特的文化,這些現實的層次開始壓縮和變形。”

艾倫·賴特“紐約市本身在每個公民和遊客的生活中都有一種幽靈般的存在,”N.K. 傑米森在她的新小説《我們成為的城市》中寫道。她描述了一個城市轉變為其自身的生物時,她説:“足夠多的人類佔據一個空間,講述足夠多的故事,發展出獨特的文化,這些現實的層次開始壓縮和變形。”

《我們成為的城市》是一本沉重而充滿活力的讀物,傑米森是第一位連續三次獲得雨果獎的作家,她將注意力轉向了一個她一生中稱之為家的城市(儘管正如她自己所描述的,她是一個“時而在,時而不在的紐約人”)。這是一個受到外星力量圍攻的城市,正在為自己辯護,同時試圖誕生一個能夠抵抗入侵的人類化身。

彭博社城市實驗室新加坡、馬來西亞想要建立自己的深圳風格的超級中心新加坡未來的木建築存在黴菌問題芝加哥的移民激增正在給民主黨在DNC主辦城市帶來麻煩漢堡通過自動駕駛麪包車嘗試使微型交通有效認識到需要更大的支持和團結,每個區創建自己的化身,反映出城市本身的多樣性。然而,化身之間的緊張關係依然很高,因為各區不僅要面對以其獨特飛地形象塑造的人物,還要學會暫時放下舊的區際恩怨,以拯救他們稱之為家的城市。

這是一個與當今政治氣候共鳴的故事:紐約作為一個神話生物的潛在毀滅受到雙重力量的助長,城市更新和白人至上主義,各自陰謀使這座城市對那些負責保護它的人來説變得不再像自己。在現實生活中的紐約日常活動因感染蔓延而停滯不前的時刻,故事中的外來力量——白衣女人,像病毒一樣在城市中傳播她的力量,觸碰那些未意識到自己已被感染的路人,逐漸利用更多已經傾向於這些暴力信念的人羣。儘管如此,紐約人是頑固的:“太多的紐約人就是紐約,”白衣女人感嘆道。“它的文化適應指數危險地高。”

CityLab與傑米辛談論了將每個區映射到個體角色個性上的複雜性,她在紐約的童年生活,以及紐約如何受到已經在城市中流動的力量的攻擊。對話經過編輯和壓縮以便於理解。

在你的一生中,你注意到紐約發生的一些最大變化是什麼?

我在生活中接觸過紐約的不同部分。我曾住在威廉斯堡、皇冠高地,最近住在貝德斯圖伊。作為一個孩子,主要是在威廉斯堡,那時的威廉斯堡與現在完全不同。如今,這裏是城市更新的中心,嬉皮士的中心。近年來甚至出現了酒吧舉辦白人至上主義樂隊的問題,這種情況在我成長的威廉斯堡是不存在的。作為一個孩子,這裏主要是貧窮的拉丁裔、藝術家和哈西德猶太人。你得理解這些羣體的節奏,雖然並不是每個人都屬於每個羣體,但他們共同生活並能夠相互聯繫。他們有問題,他們之間有壓力,但另一方面,他們大多數時候也能和睦相處。

現在,那種三方複雜性在那個社區中正被那些討厭我們所有人的人所抹去。沒有哈西德派、波多黎各人和藝術家的存在,威廉斯堡就不會是威廉斯堡。但新來的人不僅有效地讓這些羣體無法繼續在那兒生活,他們還像是在説:“滾出去,別再回來,我們不喜歡你。”城市和社區一直在變化;這是一種城市生活的正常部分。但那種額外的態度,“我們要讓幾乎除了看起來像我們的人之外的任何人都無法在這裏生活,而我們仍然討厭你,我們會對使這座城市成為現在樣子的東西表示蔑視,”這一點是新的。這就是我想要參與或抗爭的部分。

在書中,作為紐約市的化身努力復甦並需要其他區來維持它時,你寫道:“紐約對一個人來説太過龐大。”給每個區下定義並塑造它們作為數百萬人的代表的感覺如何?

我想做的是故意與一些關於各區的刻板印象互動,作為一個時而在紐約生活的人,我在生活中見過這些刻板印象,也見過它們被挑戰的情況,這些我們在媒體等地方也能看到。我故意創造了每個區的刻板印象表現,然後我試圖對這些進行復雜化。我知道我在不同程度上取得了成功。我無法投入足夠的時間,而不讓書變得不必要地冗長,去處理我真的想要的幾個化身。

一直以來都有檢查機制,以防止社會的破壞性系統吞噬國家,而這就是發生變化的地方:現在這影響到了每個人。例如,關於皇后區,我認為我們沒有看到足夠的複雜性。但我想從一個刻板印象開始:皇后區是移民的社區,是如今紐約的中產階級社區。我們一直是以某種方式作為美國移民的門户城市,所以那裏至少應該有一個。我想嘗試與此互動。但她也是一個人,她有自己的態度。她已經適應了紐約,以至於在壓力時刻,她的第一反應是試圖打人。

這就是我想做的:讓我們從刻板印象開始,然後打破它。以布魯克林為例。我一生都生活在像布魯克林這樣的女性中,因為那就是我在貝德斯圖伊街上看到的:工人階級女性,她們要麼因為家庭能夠在這裏紮根而過得不錯,要麼因為那根基正在被拔掉而掙扎。她的角色是一個能夠同時與這兩者對話的人——能夠與中產階級生活和掙扎生活對話,你知道嗎?這就是我試圖概括的。

你在兒童時期短暫居住在紐約,之後在夏天訪問,成年後再次搬到這裏。隨着年齡的增長和再次生活在這裏,你對這座城市有什麼樣的認識?

我五歲時離開紐約。那時我對紐約的理解只是:這是一個很好的地方。我沒有更復雜的理解,成年人對任何地方都會有更復雜的理解。我知道我喜歡紐約。我不喜歡我們搬到的阿拉巴馬州莫比爾。那裏真的沒有太多可以比較的;孩子們不理解他們所處環境的系統。

但後來,我理解了我所看到的一些事情。我明白,例如,紐約在我童年的很長一段時間裏幾乎破產。我小時候就知道毒品氾濫,因為我們會在我爸爸的樓頂上玩,那裏到處都是小瓶子。但即便如此,這對我來説也只是很正常。我是一個典型的X世代孩子,在經濟崩潰的持續殘骸中成長,只是一個‘80年代的孩子。後來,我確切地理解了那些我所看到的事情所代表的動態,以及它們在更大背景下的意義。但在成長過程中,這只是生活的一部分。

你與威脅城市未來的白人至上主義暴力互動,既包括被白衣女人利用的納粹藝術家攻擊布朗克斯藝術博物館,也包括斯塔滕島拒絕審視自己在傷害城市其他部分中的共謀。為什麼這些力量對像紐約這樣的城市如此具有威脅性?

這一直是美國白人至上主義暴力的本質。總是有人樂於利用和針對運動的步兵,他們往往是年輕的、失落的男性,憤怒卻不知道為什麼。他們不知道該怪誰,直到有人告訴他們是那些人。

這些動態在我們的社會中一直存在,但這些力量被允許在黑人社區和其他貧困社區肆虐。總是有足夠的制衡來防止社會的破壞性系統基本上吞噬國家,而這就是改變的地方:現在影響到每個人。這個國家的某些地方總是認為,“只要傷害的是那些人,我們對此完全沒問題。”但現在是每個人。這是我們社會試圖自我毀滅的最新方式,我不知道我們是否能度過這個難關。我希望人們能認識到正在發生的事情,並找到反擊的方法。但我不知道。我們拭目以待。

你的書是一個獨特的模型,旨在通過集體問題解決的方式來應對城市空間中的問題,這些問題是任何個人都無法獨自處理的。在我們所處的時刻,你對確保現實生活中的紐約能夠渡過當前面臨的挑戰有什麼特別的想法嗎?

我對社會合作在現實生活中的樣子沒有特別的想法;我是一名小説作家,而不是社區組織者或哲學家。但我認為我們可以安全地參考歷史,看看大城市如何應對重大災難。通常,生活在這些城市的人們會做必要的事情來互相幫助,並在更大範圍內幫助社會。我認為,生活在城市中本質上使公民比生活在更郊區或農村地方的人更具社區意識,我這樣説是因為我在阿拉巴馬州的一箇中型城鎮和紐約長大。或者也許這只是一種不同類型的社區。但我看到陌生人在這裏更頻繁地跳出來提供幫助,而不是在那邊。我看到人們在這裏和其他大城市中組織起來,為醫生縫製口罩,並主動為社區長者買菜,不是因為他們喜歡或甚至認識這些人,而僅僅是因為這需要去做,而總得有人去做。

我們知道,傳播冠狀病毒的不是人口密度,而是糟糕的公共衞生政策;密集地區可以通過積極的檢測和封鎖政策來控制這一點。因此,政治家和那些不住在這裏的人可以隨意指責。也許這樣做讓他們感覺更好,指責替罪羊而不是修復自己的家。無論如何,美國的大城市會做必要的事情來讓我們和他們更安全。總得有人去做。