冠狀病毒:尋找治療方法和疫苗的科學家 - 彭博社

Stephanie Baker, John Lauerman, James Paton

開發針對新發現病毒的疫苗或治療方法是一個極其緩慢且細緻的過程。找到有效的化合物,在動物身上進行測試,然後再推廣到人類的臨牀試驗可能需要數年時間。即使是病毒學和流行病學的頂尖專家,通常也在默默無聞中辛勤工作,花費漫長而孤獨的時間在實驗室裏,只有當一種未知疾病引發頭條新聞時,才會引起短暫的關注。新型冠狀病毒改變了這一切。

“我有5700萬件事情要同時做,”牛津大學研究員莎拉·吉爾伯特説,她設計了一種被認為是阻止疫情爆發的領先疫苗。和其他在抗擊Covid-19戰鬥中的領軍人物一樣,她缺乏睡眠和時間,忙於籌集資金並接聽關於如何快速將疫苗投入生產的電話。

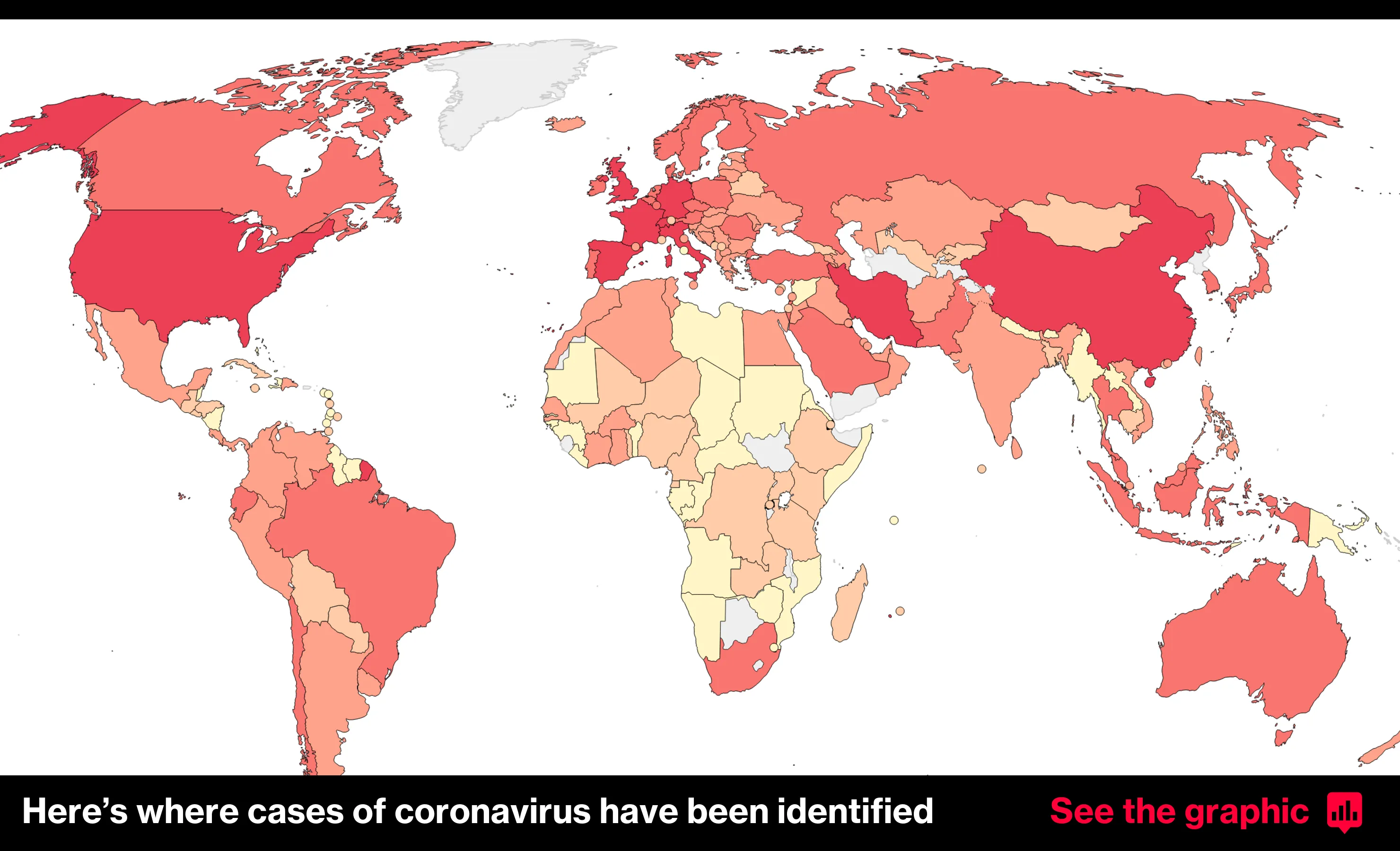

在法國里爾的巴斯德研究所實驗室中放大的冠狀病毒細菌插圖。攝影師:阿德里安·蘇爾普朗/Bloomberg吉爾伯特是當前危機中的英雄之一,這些科學家正在與一種在全球範圍內引發恐懼和混亂的病毒賽跑。從亞洲到歐洲、北美和非洲,傳染病專家正在試驗疫苗,開發針對該病毒的新檢測方法,或設計創新的公共衞生策略以控制疫情。這是一個關於那些全力以赴拯救我們免受大流行影響的人的故事。

在法國里爾的巴斯德研究所實驗室中放大的冠狀病毒細菌插圖。攝影師:阿德里安·蘇爾普朗/Bloomberg吉爾伯特是當前危機中的英雄之一,這些科學家正在與一種在全球範圍內引發恐懼和混亂的病毒賽跑。從亞洲到歐洲、北美和非洲,傳染病專家正在試驗疫苗,開發針對該病毒的新檢測方法,或設計創新的公共衞生策略以控制疫情。這是一個關於那些全力以赴拯救我們免受大流行影響的人的故事。

這個故事開始於中國,醫生和科學家在提醒世界即將到來的被稱為Covid-19的疫情中發揮了關鍵作用。沒有人比武漢中央醫院急診科主任艾芬更值得稱讚,她在12月30日收到了關於一名不明原因肺炎患者的實驗室報告。艾説,當她用紅色墨水圈出“ SARS冠狀病毒”這幾個字時,渾身冒冷汗。

在通知上級並警告同事們採取預防措施後,她將報告的截圖發送給了她的老醫學院同學。“如果我知道事情會發展成這樣,我就不會擔心被訓斥,”她告訴中國雜誌《人物》。 “我會到處傳播這個消息。”

儘管如此,艾的報告在城市的醫生中迴響,最終傳到了李文亮的手中,這位34歲的眼科醫生因揭露疫情而聞名。他開始向公眾警告在城市中傳播的危險病毒,即使中國官員堅持認為沒有人傳人。他在2月感染後去世,引發了對中國處理疫情方式的廣泛批評。

“我不是舉報者,”艾對《人物》説。“我是那個傳播哨聲的人。”一位高級醫院主管因她向其他醫生髮送關於病毒的短信而責罵她“傳播謠言”。中國審查機構試圖從互聯網刪除她的採訪,但博主們已經捕捉並重新發布了它。她沒有回應評論請求。

“我不是舉報者,”艾對《人物》説。“我是那個傳播哨聲的人。”一位高級醫院主管因她向其他醫生髮送關於病毒的短信而責罵她“傳播謠言”。中國審查機構試圖從互聯網刪除她的採訪,但博主們已經捕捉並重新發布了它。她沒有回應評論請求。

當人工智能在提醒其他醫生時,上海的研究人員在張永振的帶領下正在研究一名來自武漢的發熱患者的標本。張的團隊得出結論,該標本是一種與SARS相似的新型冠狀病毒。他們開始對該病毒的完整基因組進行測序,該基因組於1月11日在virological.org上由悉尼大學的病毒學家愛德華·霍爾姆斯發佈,他是張的聯盟成員。張是復旦大學的研究員,拒絕發表評論。

隨着基因組的發佈,全球的傳染病專家迅速分析這一代碼,以瞭解這種新病原體傳播的速度和可能造成的致命性。

英國

吉爾伯特在牛津大學的詹納研究所負責新興病原體項目,該研究所以18世紀發明天花疫苗的醫生命名。當她聽説新型冠狀病毒在中國春節期間傳播時,這位免疫學家意識到可能面臨的風險。她一直在監督針對另一種冠狀病毒的疫苗的臨牀試驗,該病毒導致呼吸性肺炎,並在2014年引發全球公共衞生危機——中東呼吸綜合症(MERS)。當MERS首次出現時,看起來極其危險,約三分之一的感染者死亡。但儘管它傳播到27個國家,超過850人死於該病毒,但它的傳播性不如導致Covid-19的病毒。

去年,當新病毒在中國出現時,吉爾伯特在沙特阿拉伯開始進行第二輪人類試驗,以測試MERS疫苗,顯示其安全並能引發免疫反應。“我們知道它在猴子身上有效,”吉爾伯特説。“尚不清楚它在人類中是否有效,因為沒有足夠的MERS病例來驗證。”

“我們可以在很短的時間內從序列到疫苗”

莎拉·吉爾伯特來源:牛津大學這對當前的疫情不會構成問題,該疫情已在全球感染超過五十萬人。上海的科學家一發布病毒的基因序列,吉爾伯特的團隊便開始製作針對Covid-19的疫苗進行小鼠測試,使用她為MERS疫苗所用的相同技術:將冠狀病毒的刺突蛋白添加到腺病毒中——一種無害的載體——以製作刺激免疫反應以保護身體的疫苗。

莎拉·吉爾伯特來源:牛津大學這對當前的疫情不會構成問題,該疫情已在全球感染超過五十萬人。上海的科學家一發布病毒的基因序列,吉爾伯特的團隊便開始製作針對Covid-19的疫苗進行小鼠測試,使用她為MERS疫苗所用的相同技術:將冠狀病毒的刺突蛋白添加到腺病毒中——一種無害的載體——以製作刺激免疫反應以保護身體的疫苗。

吉爾伯特是幾位研究人員之一,他們在2015年響應世界衞生組織的號召,提出針對埃博拉、MERS及其他一些聽起來令人恐懼的疾病開發疫苗的方法。世衞組織的名單中還包括“X病”——那種潛伏在角落裏等待引發全球大流行的未知病原體。吉爾伯特提出了她團隊的平台,允許研究人員在新疾病出現時迅速作出反應。“我們可以在很短的時間內從序列到疫苗,”她説。

吉爾伯特的Covid-19疫苗是全球大約三十種正在開發中的疫苗之一。雖然它們都有各自的優缺點,有些進展比其他的更快,但科學家表示,擁有如此多的競爭想法是件好事,因為如果出現安全問題,任何一種疫苗都有可能被迅速停止開發。

所有團隊共同的一個需求是資金,而資金總是短缺的。今年二月,成立於2017年的流行病防備創新聯盟(Coalition for Epidemic Preparedness Innovations),一個位於奧斯陸的組織,向吉爾伯特提供資金,以生產足夠的疫苗進行小規模測試。然後在3月24日,吉爾伯特的團隊獲得了來自英國政府的220萬英鎊(270萬美元)撥款,以幫助支付預計在四月開始的人體臨牀試驗。

“我們正在晝夜不停地工作,”她説。“我們有很多計劃要開發。”

美國

雖然疫苗可能還需要一年或更長時間才能準備好,但人們對治療Covid-19患者的藥物能夠減輕疾病影響的希望正在增加。科學家們正在密切關注由安德烈·卡利爾(Andre Kalil)主導的臨牀試驗,他是一位54歲的醫生,專門研究內科肺炎,工作於內布拉斯加大學醫學中心。

這位出生於巴西的傳染病專家正在監督美國首個臨牀試驗,以確定一種名為瑞德西韋(remdesivir)的實驗藥物是否能幫助感染冠狀病毒的患者。該試驗在數十家醫院招募了超過100名患者,預計將在一週左右內得出初步結果,但目前連卡利爾自己也不知道哪些患者正在接受該藥物治療,哪些僅接受標準的支持性治療。

安德烈·卡利爾攝影師:納蒂·哈尼克/AP照片“我希望這能成為一個改變遊戲規則的因素,但作為一名臨牀醫生和科學家,我無法知道這藥物是否有效,”他説。“這才是做好科學的唯一方法。”

安德烈·卡利爾攝影師:納蒂·哈尼克/AP照片“我希望這能成為一個改變遊戲規則的因素,但作為一名臨牀醫生和科學家,我無法知道這藥物是否有效,”他説。“這才是做好科學的唯一方法。”

當卡利爾在一月份看到關於中國冠狀病毒的報道時,他和他的團隊開始調查潛在的療法,想着:“我們必須開始為最壞的情況做準備。”

這使他們找到了瑞德西韋,最初由吉利德科學公司開發用於埃博拉。儘管作為埃博拉治療藥物效果令人失望,但瑞德西韋在動物身上對其他冠狀病毒(如SARS和MERS)進行了研究。“數據是令人信服的,”他説。“但每種病原體都是如此不同。”

“在新療法方面我們絕對沒有學到任何東西。我們不能再重複這個了”

在二月份,內布拉斯加醫療中心的生物安全單位接收了第一批從鑽石公主號郵輪返回美國的患者,該郵輪在日本橫濱因冠狀病毒疫情被隔離。一名來自郵輪的美國人是試驗的第一位志願者,現在卡利爾的團隊每天都在招募新患者,因為病毒在當地社區傳播。醫院在兩層樓治療Covid-19患者,卡利爾和他的工作人員定期檢查自己的體温,以確保他們沒有被感染。“這比我預期的要快,”他説。“這是一場與時間的賽跑。”

像許多傳染病專家一樣,卡利爾表示,他從2014-2016年的埃博拉疫情中學到了重要的教訓。儘管這次疫情奪去了數千人的生命,並持續了近兩年,但科學家們沒有足夠的時間完成旨在防止偏見的嚴格研究——隨機試驗中醫生和患者都不知道誰在服用藥物或安慰劑——或者他們完全忽視了這些重要的控制。

“我們學到了什麼?”卡利爾説。“在新療法方面,我們絕對沒有學到任何東西。我們不能再重複這個錯誤。”

卡利爾擔心,今天可能會犯同樣的錯誤,因為全球的醫生在沒有臨牀試驗的嚴格性下分發未經測試的治療方法。這包括氯喹,這種抗瘧藥,以及HIV抗病毒藥物洛匹那韋和利托那韋,這兩種藥物都曾用於治療Covid-19患者,但可能有毒,並且尚未獲得針對新型冠狀病毒的使用批准。

“如果這些藥物能幫助清除冠狀病毒,那是個好消息,但你永遠不會知道,除非你進行隨機對照試驗,”他説。“我們必須為我們的患者提供真正的科學。這是幫助他們的唯一方法。”

世界衞生組織

對於領導冠狀病毒應對工作的 世界衞生組織的那個人來説,像卡利爾這樣的科學家不得不匆忙測試潛在的新療法是一個悲劇。他問,為什麼這些事情幾年前沒有做,為什麼我們有效的抗病毒藥物如此之少?

“考慮到感知威脅的規模,這幾乎是可笑的,”聯合國機構健康緊急項目負責人邁克爾·瑞安説。“我們仍然在使用過去20年來一直在使用的那些舊藥。”

瑞安的工作是將世衞組織的194個成員國聚集起來,在平靜時期開發治療方案和儲備資源,以準備應對疫情。去年,世界花費了約10億美元來阻止剛果民主共和國的埃博拉疫情,但周邊國家僅獲得了向富裕國家請求的6500萬美元中的五分之一,以準備應對下一次疫情。

邁克爾·瑞安攝影師:斯特凡·維爾穆特/彭博社“當危機來臨時,你會反應並説,為什麼我之前沒有對此採取行動?”他説。“這就是人類的狀況。但現實是,作為一個社會,我們為此付出的代價是非常高的。”

邁克爾·瑞安攝影師:斯特凡·維爾穆特/彭博社“當危機來臨時,你會反應並説,為什麼我之前沒有對此採取行動?”他説。“這就是人類的狀況。但現實是,作為一個社會,我們為此付出的代價是非常高的。”

但富裕國家的政治議程——它們貢獻了世衞組織大部分的資金——往往會壓倒該機構的建議。世衞組織幾乎沒有執行權,並且在健康危機期間有不對政府採取立場的歷史,因此經常被指責為無牙。

批評來自各方。當瑞安和世衞組織總幹事 Tedros Adhanom Ghebreyesus 在一月份讚揚中國應對新冠疫情的“激光聚焦”方法時,批評者指責他們聽起來像是北京的棋子。六週後,他因對反應緩慢的政府的含蓄批評而受到攻擊。“速度勝過完美,”瑞安在3月13日的新聞發佈會上説。“要快。不要後悔。”

“你不會總是正確的。在你擁有足夠的數據之前,你總是必須做出決定。”

瑞安對這種辯論幾乎沒有耐心,堅持認為各國必須採取積極的接觸追蹤措施來遏制疫情。他從1990年代在加蓬面對的第一次緊急情況——埃博拉疫情中,理解了迅速果斷行動的重要性。

“在危機中,你沒有時間的奢侈,你必須不舒服地加速決策,”他説。“你不會總是正確的。在你擁有足夠的數據之前,你總是必須做出決定。”

瑞安從未計劃過公共衞生的職業生涯。作為一名創傷外科醫生接受培訓的他,在1990年獲得了一份短期合同,幫助教導伊拉克的醫生。在那裏,他在一次車禍中摔斷了背部,這使他很難像外科醫生那樣長時間站立。

他重新接受流行病學培訓,並於1996年加入世界衞生組織,在那裏他協調了該機構對SARS的反應,抗擊埃博拉,並引導應對H1N1流感大流行。在一次未能推動該組織將更多資源投入緊急情況和流行病的努力後,他於2011年離開,致力於消滅脊髓灰質炎。當蓋佈雷耶蘇斯在2017年被任命為總幹事時,他將瑞安重新召回,負責該組織的緊急響應工作,因為該組織在2014-2016年埃博拉疫情中被廣泛批評反應過慢。

瑞安相信最終會開發出疫苗並找到新的療法,但他擔心這些是否會對所有需要的人可用。

“如果我們有了好的疫苗,而只有能負擔得起的人才能接種,我就不會快樂,”他説。“那將是巨大的悲劇。”

塞內加爾

這是一個威脅在非洲展開的悲劇,脆弱的衞生系統和已經在與瘧疾、艾滋病和埃博拉作鬥爭的人口使得新冠病毒更加危險。病毒在非洲傳播緩慢,但這個擁有12億人口的大陸在46個國家中已有超過4200例病例,許多病例可能尚未被發現。

在非洲抗擊疫情的前線是阿馬杜·阿爾法·薩爾,一位50歲的傳染病專家,他領導着塞內加爾的巴斯德研究所,這是一個全球研究中心。今年1月,當薩爾開始聽説中國神秘的肺炎時,他開始思考:“讓我們做好準備。”

阿馬杜·阿爾法·薩爾攝影師:Seyllou/法新社通過Getty Images2月27日,尼日利亞確認了撒哈拉以南非洲的首例病例。四天後——塞內加爾報告首例感染的那一天——薩爾被召喚到總統府與高級政府官員和疾病專家召開會議。與此同時,世衞組織要求薩爾的團隊負責協調該地區的兩家關鍵實驗室之一。

阿馬杜·阿爾法·薩爾攝影師:Seyllou/法新社通過Getty Images2月27日,尼日利亞確認了撒哈拉以南非洲的首例病例。四天後——塞內加爾報告首例感染的那一天——薩爾被召喚到總統府與高級政府官員和疾病專家召開會議。與此同時,世衞組織要求薩爾的團隊負責協調該地區的兩家關鍵實驗室之一。

自那時以來,薩爾在法國和英國學習病毒學和公共衞生,並曾就疫情向全球各國政府提供建議,他與來自非洲各地的同事們一起工作18小時。“我睡得不多,”他説。

衞生當局希望非洲在埃博拉疫情中的經驗能夠幫助應對新冠病毒。2014年,埃博拉襲擊了鄰國幾內亞,薩爾的團隊是第一批在現場監督檢測的團隊,這是應對疫情的關鍵部分。疫情使該地區不堪重負,導致超過11,000人死亡,並妨礙了其他疾病的治療,但薩爾表示,這次非洲的處境更強大。

“我們將生活在一個流行病定期出現的時代。這將是我們的生活方式。”

“在最高層面,人們更加意識到這一點,並且反應迅速,”他説。“這並不意味着一切都會完美,但會好得多。”

埃博拉也強調了非洲需要建立自己的應急響應能力。在西非,沒有及時的埃博拉疫苗來幫助人們,但在2018年,隨着新一輪疫情的爆發,疫苗在剛果民主共和國投入使用。

與英國的一位合作伙伴,薩爾正在開發一種Covid-19檢測,可以在短短10分鐘內得出結果,而不是現在所需的幾個小時。儘管成本仍然是一個障礙,但他旨在使其對健康系統脆弱的國家也能負擔得起。他的檢測技術還旨在應對其他必然會出現的疾病,這些疾病受到氣候變化、日益流動的人口和抗生素耐藥性的推動。

“我們將生活在一個流行病定期出現的時代,”他説。“這將是我們的生活方式。”

新加坡

在全球努力應對Covid-19的背景下,新加坡在控制病毒方面的成功為遏制疫情提供了一個模型。它在3月21日才報告了首例Covid-19死亡病例,幾乎是在病毒抵達這個城市國家的兩個月後。儘管病例在上週翻了一番,達到了844例,主要是由於歸國的旅客,但該國的冠狀病毒檢測在全球範圍內都是最為積極的。截至上週,新加坡已進行了超過39,000次檢測,按人均計算的檢測率高於被廣泛認為通過廣泛檢查成功降低病例的韓國。

作為新加坡國家傳染病中心的執行董事,Leo Yee Sin 正在幫助引導新加坡的應對措施,運用在2003年抗擊SARS和2009年抗擊H1N1時獲得的經驗。1月初,當來自武漢的病毒報告開始出現時,她立即開始準備,知道鑑於中國與新加坡之間的廣泛聯繫,這個病毒不可避免地會傳入新加坡。

“對於Covid-19,顯著的區別是我們看到了它的到來”

Leo Yee Sin來源:新加坡國家傳染病中心“SARS在新加坡到來時我們並沒有意識到,”60歲的Leo説。“對於Covid-19,顯著的區別是我們看到了它的到來。”

Leo Yee Sin來源:新加坡國家傳染病中心“SARS在新加坡到來時我們並沒有意識到,”60歲的Leo説。“對於Covid-19,顯著的區別是我們看到了它的到來。”

在1月23日新加坡發現首例病例之前,她的中心已經開發出了自己的病毒檢測方法,並開始提升大規模評估的能力。新加坡每天可以進行超過2000次檢測,並正在努力擴大這一能力。

首批檢測呈陽性的患者在Leo的中心接受治療,研究人員立即開始研究該病毒。Leo希望,像SARS一樣,感染冠狀病毒的患者會出現症狀,這將使他們更容易被發現並在傳播疾病之前進行隔離。她很快意識到自己正在處理一種完全不同的情況。

“患者可以在早期就傳播病毒,”她説。“病毒排泄,令我們驚訝的是,在疾病的早期階段是最高的,隨着疾病的發展而減少。”。

她利用早期的研究為新加坡衞生部建議了一項戰略轉變,建議醫生對任何出現呼吸困難跡象的人提供五天的病假,以便他們可以待在家中而不傳播疾病。

新加坡積極檢測、追蹤和隔離感染者接觸者的策略部分成功是因為萊奧的中心有地方可以隔離患者。就在一年前,她的團隊開始搬入一棟新的14層樓建築,裏面有330張牀位專門用於治療傳染病。

“我們認為自己非常幸運,正好在這個病原體出現之前有了新建築,”她説。“我們開玩笑説這是一棟非常昂貴的建築,維護成本也很高,但這項投資的回報超出了我們的預期。”

新加坡擁有570萬人口,可能不容易被更大的國家複製。到目前為止,它成功地限制了傳播,而沒有采取關閉學校或購物中心等嚴厲措施,但隨着病例持續上升,它已宣佈關閉酒吧和電影院。

“我們預計這只是疫情的開始,”萊奧説。“在疫情即將達到高峯時,關於學校關閉和社交距離的最佳做法是採取行動。沒有人能準確預測那將是什麼時候。”