城市更新和擁擠增加了新冠病毒風險 - 彭博社

Laura Bliss, Lorena Rios

四月,舊金山使命區的冠狀病毒檢測點。

四月,舊金山使命區的冠狀病毒檢測點。

攝影師:舊金山紀事報/赫斯特報業通過蓋蒂圖片社

自疫情開始以來,亞伯拉罕·岡薩雷斯在舊金山使命區的補貼公寓既是避風港也是壓力源。自四月以來,他因在舊金山經濟封鎖期間失去餐廳洗碗工的工作而無法支付780美元的租金。和許多租户一樣,他擔心當城市的無限期驅逐禁令最終到期,付款到期時會發生什麼。

岡薩雷斯於2011年從墨西哥來到灣區,他知道自己的家是抵禦病毒的屏障,而病毒仍在繼續攻擊舊金山的拉丁裔人羣。他與妻子和女兒共享的兩居室公寓並不是宮殿,但他覺得自己很幸運:他認識的許多家庭住在擠滿其他人的公寓和房子裏。這些過度擁擠的家在不可避免地有一位或幾位成年人每天外出工作並生病時,成為了Covid-19的引火線。

彭博社城市實驗室印度尼西亞慶祝一個正在努力成形的新首都蒙特利爾市中心部分地區因水管破裂而被淹伊斯坦布爾面臨繁忙街道下的危險‘火車愛好者’組織支持哈里斯和沃爾茲的總統競選岡薩雷斯用西班牙語説:“他們回到一個有很多人的小房間。” “這對拉丁裔社區來説是一個非常高的風險因素。”

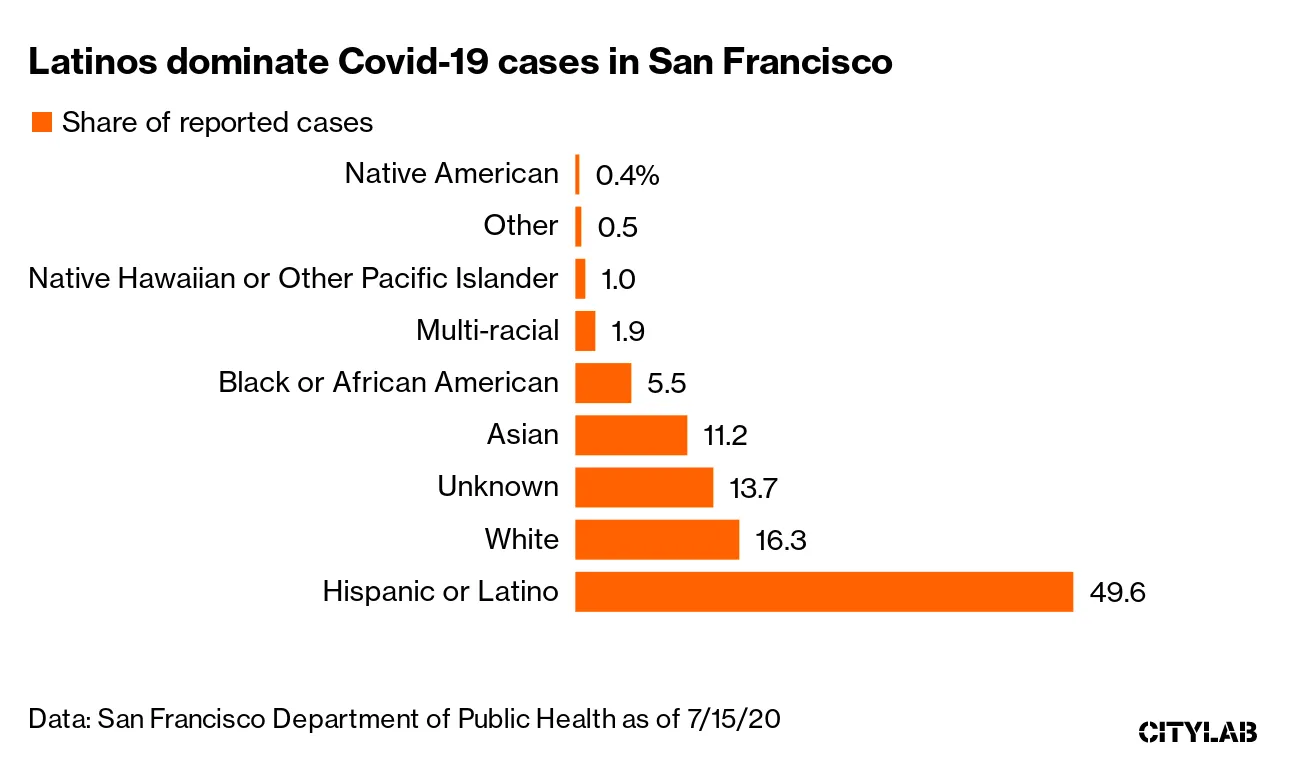

儘管拉丁裔人口在舊金山僅佔15%,但他們在該市報告的Covid-19病例中佔近一半。截至目前,在使命區對一個16個街區的特殊社區篩查發現,95%返回陽性結果的人是西班牙裔或拉丁裔,儘管他們僅佔接受檢測者的44%。所有參與篩查的白人居民均檢測為陰性。

這種驚人的差異是全國趨勢的一個超本地版本:在美國,拉丁裔人羣住院和因病毒死亡的可能性是白人同胞的四倍以上。這一差距在疫情初期並不存在,儘管在人口眾多的州如德克薩斯州、加利福尼亞州、佛羅里達州和伊利諾伊州——這些州的拉丁裔病例超過其他羣體——在從愛荷華州到華盛頓州、亞利桑那州到馬里蘭州的農村和郊區地區,這一羣體的病例率也有所上升。

這種擁擠在無法選擇在家工作時是傳染病的一個驅動因素,這並不是一個新觀察。但在像舊金山這樣價格高昂的城市中,正在與上升的感染曲線作鬥爭的擁擠程度則是另一個故事。其普遍性不易衡量或解決,這對公共衞生構成了嚴重挑戰。

有一些直接的措施可用:使命篩查計劃發現,30%的陽性結果個體生活在至少有五個其他人的家庭中,許多病例被解釋為家庭成員之間的傳播。在94110,使命的中心郵政編碼,2018年的普查數據顯示,超過20%的拉丁裔家庭過於擁擠,意味着每個房間有超過一個居住者。美國住房和城市發展部的一份2005年報告發現,全國範圍內,西班牙裔和拉丁裔人羣的“家庭擁擠率在不同種族和民族中最高”,達12%。

有一些直接的措施可用:使命篩查計劃發現,30%的陽性結果個體生活在至少有五個其他人的家庭中,許多病例被解釋為家庭成員之間的傳播。在94110,使命的中心郵政編碼,2018年的普查數據顯示,超過20%的拉丁裔家庭過於擁擠,意味着每個房間有超過一個居住者。美國住房和城市發展部的一份2005年報告發現,全國範圍內,西班牙裔和拉丁裔人羣的“家庭擁擠率在不同種族和民族中最高”,達12%。

多代同堂的家庭,另一個感染的關鍵驅動因素,也是一個因素。在94110,2010年的普查數據顯示(最新可用數據),9%的拉丁裔和西班牙裔家庭至少有三代人共同生活。而在白人家庭中,這一數字僅為2%。

但這些統計數據幾乎肯定無法捕捉到情況的嚴重程度。首先,拉丁裔和西班牙裔人羣在普查中常常被低估,原因包括調查在種族和民族類別之間的混淆區分,以及大量害怕被發現的無證移民。(關於拉丁裔和西班牙裔人羣Covid-19感染報告的類似批評也被提出。)

租户比房主更難追蹤,住在共享單元的人對數據收集者來説往往是完全隱形的,舊金山扎克伯格綜合醫院的醫學教授、加州大學舊金山分校脆弱人羣中心主任瑪戈特·庫謝爾(Margot Kushel)表示。她的研究集中在住房不穩定對健康的影響。

“很難報告這種現象,因為並不是所有住在這些家庭的人都在租約上,因為他們不被允許,”她説。

擁擠的居住條件往往是通過軼事來討論的。岡薩雷斯知道一些工作父母每月支付高達1400美元,與他們的孩子共享單間,住在其他家庭也有相同安排的房子裏。他的一個朋友每月支付300美元,在這樣的家中睡在一個衣櫃裏。

羅伯託·埃爾南德斯(Roberto Hernandez),一位長期在使命區的組織者,表示他可以提供“數百個生活在擁擠條件下的人的例子——帳篷、房車、汽車、車庫、後院、衣櫃。”他是拉丁裔工作組的共同主席,這是一個在疫情期間自發組織的社區合作伙伴關係,旨在擴大檢測、食品獲取和經濟援助。

“你根本不知道走過的那棟房子裏住着十個人還是一個人。但這對住在裏面的人來説意義重大。”

工作組的健康委員會負責人喬恩·哈科博(Jon Jacobo)與加州大學舊金山分校合作進行使命區的冠狀病毒篩查。在與接受檢測的個體的訪談中,他聽到許多人住在由10或15人共享的公寓中,在某些情況下,一個房間裏甚至有多達10個人。在一個市場價兩居室公寓每月超過4000美元的城市,這種安排是出於經濟務實:“我認識的人之所以住在一起,是為了生存,”哈科博説。

舊金山灣區科技驅動的超高檔化故事——正如埃爾南德斯所稱的“暴力高檔化”——在使命區尤為戲劇化,這裏是一個陽光明媚的地區,位於市中心南部,與BART和美國101號公路相連,是硅谷的主要通勤幹道。自2011年以來,94110郵政編碼地區的中位收入已翻了一番多,受過大學教育的人口比例上升了19個百分點。蘋果、谷歌、Facebook及其他主要地區僱主的十年繁榮在很大程度上推動了這一變化。

租金上漲和驅逐(根據反驅逐地圖項目,在使命區2010年至2016年間有1,204起)迫使許多家庭離開他們的家,但這並不總是意味着他們離開了城市,甚至離開了這個社區。在許多情況下,他們與其他人一起搬到了附近。加州大學伯克利分校城市流離失所項目的主任凱倫·查普爾表示,僅在2015年,“幾乎一半從舊金山搬出住房單位的低收入人羣又搬回了舊金山”,這與擁擠的故事是一致的,她指出。

舊金山聯邦儲備銀行的分析提供了一些額外的見解。研究人員使用來自紐約聯邦儲備銀行消費者信用小組的調查數據,追蹤了2002年至2017年間在灣區內搬家的25至85歲成年人生活條件。除了最富裕的居民外,所有收入羣體的大部分在此期間都搬入了更擁擠的居住條件,因為房價上漲。但在從高檔化城市社區(如使命區)搬出的低社會經濟地位人羣中,搬入擁擠住所的情況最為普遍。大約41%的這一羣體從與1至2名成年人同住的家庭搬到了與四名或更多成年人同住的家庭。

這些發現是關於該地區住房不穩定和健康的研究的一部分,該研究在疫情之前就已開始,聯邦儲備銀行舊金山分行的社區發展高級研究員比娜·施裏馬利表示。儘管她和她的共同研究者知道擁擠的住房是一個問題,但他們並沒有計劃在這項研究中專注於此。然而,疫情期間過於擁擠的卧室和客廳的後果迫使他們關注這個主題。

施裏馬利説:“我們知道住房危機對健康有許多影響,包括住房條件、流離失所對社交網絡的影響,以及那些必須轉學的孩子。” “但現在我們看到這一額外層面,即冠狀病毒潛在傳播的影響。”

她表示,缺乏可靠的方法和數據來源來跟蹤擁擠問題,使研究人員很難掌握這一情況。

除了這些挑戰,庫謝爾認為,與無家可歸和城市更新相比,擁擠往往受到的關注較少,因為它更難以察覺。在像使命區這樣的社區,維多利亞風格的公寓與低收入租户的公寓並肩而立,尤其容易被忽視。“你根本不知道你路過的那棟房子裏住着十個人還是一個人,”庫謝爾説。“但這對住在裏面的人來説意義重大。”

這也是為什麼擁擠比城市密度更緊迫的健康問題的簡要解釋,儘管在疫情初期,當地政治家和支持郊區的評論員對此感到不安。只要每個住户中的每個人都有一個可以隔離的房間,並且能夠限制共享空間的使用,公寓的複雜性就不是傳染威脅。但對於許多舊金山的工作貧困者來説,情況並非如此——在擁擠的公寓、無家可歸者收容所和 SROs(單間出租酒店)中。

庫舍爾表示,只要人們仍然在工作,這種現實就會阻礙消滅病毒的希望,無論是在當地還是美國其他地區,尤其是人滿為患的地方。農村地區也包括在內,正如在印第安人地區和中西部肉類加工城鎮所看到的,病毒已經在擁擠和多代同堂的家庭中肆虐。

與加利福尼亞州其他地區相比,後者在週二報告了第二高的死亡人數,舊金山在控制病例曲線方面做得稍好一些。它比幾乎任何美國城市都更快地建立了廣泛的檢測渠道,並且將感染者或易受感染者隔離到酒店房間的努力幫助了許多居住在擁擠家庭中的居民,以及通過該項目獲得庇護的無家可歸者。它在三月中旬宣佈了驅逐禁令,加利福尼亞州還有一個為無證工人提供的緊急財政援助項目,像岡薩雷斯這樣的工人也在其中。儘管如此,拉丁裔人羣的Covid-19陽性檢測率是白人鄰居的三倍多,這與全州的統計數據相符。

對於倡導者來説,解決擁擠問題的長期方案很明確:建造更多住房,並以低收入人羣能夠承受的價格提供。

“我們創造了一種情況,許多人無法負擔在這裏生活,而可負擔住房的庫存不足以確保單位保持可負擔,”舊金山的使命住房發展公司社區組織者奇拉格·巴克塔説,該非營利住房組織管理着舊金山周圍的35棟建築。“人們可能意識到整個經濟依賴於低工資工人,但需求與以往一樣:優先考慮住房。疫情只是一個超越基本人性的理由。”

舊金山的高房租目前正在下降,因為空置率上升,預計“科技外流”將導致年輕的、更富裕的居民離開,這些居民曾推動價格上漲似乎正在上演。但像查普爾這樣的專家表示,價格下降不足以幫助那些被高房價排除在優質住房之外的人。而且對於那些因失業而無法負擔租金的人來説,這幾乎沒有幫助。

這些問題在“兩個城市”的使命區可能尤為明顯。但擁擠問題是住房困境的一個連續體,其根源在於歷史上的種族主義住房政策,加上工資下降和經濟不平等,使整個國家都受到影響,庫謝爾説。無家可歸、擁擠、住房不穩定和負擔能力不足是複雜的問題,超越了檢測、個人防護裝備、隔離酒店和其他緊急冠狀病毒措施的可用性。

“很難要求醫療系統克服我們人口中有這麼多人要麼在交通上通勤三個小時,要麼在一個卧室裏住五、六、七個人的結構性問題,”她説。“如果基礎條件如此糟糕,醫療系統能做的也有限。”