在加利福尼亞森林中用火對抗火災 - 彭博社

Laura Bliss

加利福尼亞貝里克里克的燒燬樹木,攝於九月。儘管今年西部的森林大火燒燬了創紀錄的大片土地,但一些良好管理的森林區域設法倖存下來。

加利福尼亞貝里克里克的燒燬樹木,攝於九月。儘管今年西部的森林大火燒燬了創紀錄的大片土地,但一些良好管理的森林區域設法倖存下來。

攝影師:Brian van der Brug/洛杉磯時報/蓋蒂圖片社

9月4日爆發後的幾天內,加利福尼亞的克里克大火已經強大到能夠產生自己的火山雲 — 一團由風、雨、煙和火組成的雷雲。這個類似蘑菇雲的煙柱是美國有史以來見過的最大的,是對災難性火災季節以及下方損失規模的巨大描繪:在約翰·繆爾稱之為“光明山脈”的西拉國家森林中,數萬英畝的土地正在燃燒。

如今成為加州歷史上最大的單次點火火災,克里克大火仍在燃燒,每天都在吞噬大片混交針葉林,曾一度在一天內行進了前所未有的15英里。但也有一些罕見的地方倖免於難。其中之一是位於沙弗湖東南的一片土地,那裏是一個受歡迎的休閒勝地:在那裏,火焰從樹冠上落下並沿着地表移動,燒焦了樹木的根部,但大部分樹木仍然完好無損。這與北部和西部燃燒得如此嚴重的近40萬英畝森林形成了鮮明對比,附近鋸木廠的業主肯特·杜伊森稱,那裏的大部分景觀看起來像一個“核遺址”。

彭博社CityLab萊斯利·洛科,英國皇家金質獎獲得者,正在投資非洲的未來M25高速公路部分關閉,預計會造成重大交通干擾美國沿海城市在氣候友好交通排名榜首一座價值20億美元的機場將考驗莫迪的使命,阿達尼的雄心是什麼讓這些土地得以持續存在?在沙弗湖周圍,前瞻性的林業專家們通過多年的戰略性疏林和預定燃燒,很可能起到了關鍵作用。過度擁擠的年輕、細小樹木和灌木使得森林變得易燃。根據加利福尼亞州自然資源局的數據,加利福尼亞州約有1400萬英畝的森林需要恢復。

“這是因為我們進行了燃料減少。這是那些土地倖存下來的唯一原因,”南加州愛迪生公司的退休林業專家約翰·蒙特説道,該公司擁有位於塞拉國家森林的2萬英畝土地,其中大部分都倖免於毀滅。三十年來,蒙特對這片土地進行有針對性的砍伐和精心控制的燃燒,早在普遍認同“好火災”這種概念之前,他就開始這樣做了,而且這些措施可以幫助預防火災。

一輛車在九月的溪火期間駛入塞拉國家森林,天空被煙霧籠罩。攝影師:FREDERIC J. BROWN/AFP via Getty Images隨着西海岸的野火季節吞噬數百萬英畝土地,摧毀數千棟房屋和建築物,造成數萬居民流離失所,森林管理已成為一個受到密切關注的話題。特朗普總統一再聲稱,加利福尼亞應該更好地“耙”其森林以防止火災(儘管該州大部分森林由聯邦政府管理),而前副總統喬·拜登則引用了氣候變化的影響。事實上,今年野火災害的根源可以追溯到一個多世紀前,責任指向多個方向。

一輛車在九月的溪火期間駛入塞拉國家森林,天空被煙霧籠罩。攝影師:FREDERIC J. BROWN/AFP via Getty Images隨着西海岸的野火季節吞噬數百萬英畝土地,摧毀數千棟房屋和建築物,造成數萬居民流離失所,森林管理已成為一個受到密切關注的話題。特朗普總統一再聲稱,加利福尼亞應該更好地“耙”其森林以防止火災(儘管該州大部分森林由聯邦政府管理),而前副總統喬·拜登則引用了氣候變化的影響。事實上,今年野火災害的根源可以追溯到一個多世紀前,責任指向多個方向。

美國森林局森林生態學研究員、加州大學戴維斯分校教授馬爾科姆·諾斯指出了一個重要因素:長期以來的火災抑制政策一直阻止自然發生的野火減少幼樹和地表生長,導致“病態”森林充斥着過多燃料。再加上老生長森林的喪失以及它們被伐木公司種植的類似種植園的樹木取代。這使得森林更容易發生大火,因為直徑更粗的樹木往往更能抵禦火焰。與此同時,由氣候變化驅動的乾旱使西海岸的森林乾涸,使其容易受到致命的樹皮甲蟲侵襲,這些甲蟲殺死了1.47億棵樹,將數萬英畝土地變成易燃物——這是一個空前的死亡事件,推動了克里克火災。通過減少資源競爭,馬爾科姆的處理措施很可能也幫助森林抵禦了這些威脅。

這也是為什麼在沙弗湖邊緣以及其南部和東部地區,即被稱為Dinkey景觀恢復項目的地方可能會有希望。在過去的十年裏,約有900萬美元的聯邦、地方和私人資源被投入,將154,000英畝的過度生長的針葉樹、硬木和矮叢地區轉變為更健康、更可持續的景觀,通過平衡生態要求、產業利益和人類娛樂來實現。這一努力並沒有產生完美的結果,也不是每個森林的答案。但許多專家認為,像這樣的項目是對未來的一瞥,加州的森林可能更能抵禦這個爆炸性年份帶來的強風和高温,舊的樹木爭端可能轉變為合作。

“我們比以往任何時候更接近擁有和理解相同的願景,”火災恢復組織的主任克雷格·托馬斯説,這是一個專注於通過火災管理森林的非營利組織。“現在我把曾經對咆哮的人視為朋友。”

木材戰爭的意想不到的後果

要理解為什麼森林對手之間的這種休戰是如此引人注目的轉變,你必須回到20世紀90年代初,當時環保主義者發起了一場激烈的戰鬥,試圖拯救美國的樹木。根據1991年《紐約時報》的調查,在過去的十年中,美國森林局僅出售了約70萬英畝的古老樹木給伐木公司,80%的古老針葉樹——繆爾稱之為“大自然手中的魔杖”——已經消失在內華達山脈。為了阻止對生態系統和物種(如斑頭鴞和太平洋漁獺)的破壞,來自地球第一等環保組織的激進分子們用鎖鏈將自己鎖在推土機上,爬上樹冠,進行馬拉松樹坐抗議。塞拉俱樂部和生物多樣性中心根據國家環境政策法提出挑戰和訴訟,阻止森林局發放伐木許可證。

“那是一場戰爭,”托馬斯説,他是當時坦率的“野生動物需求知情朋友”(FAWN)的領導者,這個小團體單憑運用環境法律就成功阻止了北內華達山脈埃爾多拉多國家森林區的24次木材銷售。反彈聲浪很猛烈。當一連串鋸木廠關閉導致失業時,伐木業及其支持者將責任歸咎於“生態法西斯主義者”。在1994年的一次集會上,呼籲拯救北加利福尼亞一家木材廠時,一個穿着印有“FAWN”字樣T恤的假人被吊在絞索上。

“那時相當有爭議,”杜伊森説,他是南內華達山脈僅存的幾家木材廠之一的西拉森林產品公司的總裁。

1996年,三名地球第一!的環保活動人士圍坐在北加利福尼亞一棵古老巨樹的樹樁周圍。攝影師:約翰·馬邦洛/法新社通過蓋蒂圖片社從一個重要的角度來看,環保主義者贏得了木材戰爭:自1990年代以來,木材採伐一直在穩步下降。但這場勝利結果卻是複雜的。森林不是在“鎖定的軌跡上生長或演變,而是在一個複雜的生態過程中,”諾斯説。減緩木材採伐的訴訟和環境挑戰也阻礙了旨在恢復森林的樹木稀疏化項目。一些旨在保護野生動物棲息地的法律偏愛密集的樹冠,在某些地方導致了過度生長。而且,森林管理局人手不足,無法處理日益增多且有時相互衝突的指令。

1996年,三名地球第一!的環保活動人士圍坐在北加利福尼亞一棵古老巨樹的樹樁周圍。攝影師:約翰·馬邦洛/法新社通過蓋蒂圖片社從一個重要的角度來看,環保主義者贏得了木材戰爭:自1990年代以來,木材採伐一直在穩步下降。但這場勝利結果卻是複雜的。森林不是在“鎖定的軌跡上生長或演變,而是在一個複雜的生態過程中,”諾斯説。減緩木材採伐的訴訟和環境挑戰也阻礙了旨在恢復森林的樹木稀疏化項目。一些旨在保護野生動物棲息地的法律偏愛密集的樹冠,在某些地方導致了過度生長。而且,森林管理局人手不足,無法處理日益增多且有時相互衝突的指令。

到了21世紀,前FAWN領導人托馬斯成為了Sierra Forest Legacy的執行董事,這是一個經常對抗該機構計劃的環保組織,包括對國王河上的一項大規模伐木項目提出異議,這也引起了2007年加利福尼亞總檢察長傑瑞·布朗的憤怒。但是,當托馬斯在隨後的一年給美國森林局寄去一封打斷另一個木材銷售的信時,該機構回應要求雙方會面,以避免另一場拖延的戰鬥。2009年,國會通過了一項公共土地管理法案,其中包括資金用於協作努力來管理森林。Sierra National Forest的林業學家拉米羅·羅哈斯通過新的Collaborative Forest Landscape Restoration Program申請了一項資助,2010年,Dinkey Landscape Restoration Project正式獲得資助,召集了多個環保組織、當地伐木工、小木屋業主、教堂營地、研究科學家和森林服務,以恢復和管理154,000英畝過度生長的塞拉大地。

一開始進展緩慢。頭幾次的月度會議都充滿了人們發表抱怨的聲音,Mount説。“你會坐下來聽一個對樹木沒有興趣,更關心他們在森林裏開車權利的人,”他説。“然後一個觀鳥者會進來,轉移了對話的方向。”

但是事情在科學的幫助下發生了變化。幾年前,諾斯為美國森林局在塞拉斯山脈的森林管理撰寫了一份有影響力的文件。他經常出席項目的每月會議,解釋為什麼某些生長模式在生態上比其他模式更合理:樹木應該根據地形、水文和火災可能的行為來稀疏,以匹配森林的自然、異質狀態。後來,他向團隊展示了樹木應該比長期受到木材行業青睞的均勻林分種植得更遠的方法。

托馬斯説:“諾斯的手冊‘是我們的聖經’。它幫助我們弄清楚哪些樹木可以留下,哪些樹木可以離開”——對於一個曾經與鋸木廠抗衡過的人來説,這是一個重要的進步。

團隊會走進樹林,看看當前樹木的站立方式,而諾斯和一位專業調解人員幫助他們權衡各種利益、依戀和經濟現實。在這個費力的過程中,諾斯強調了重新引入火災的重要性,火災是森林生態系統的自然組成部分。

團隊一起學會了以不同的方式看待森林:不僅僅是要保存或收穫的東西,而是一個廣闊、動態的生長、死亡和重生的舞台。

諾斯説:“這有點痛苦,因為我們需要一次在數萬英畝的土地上進行處理。但唯一的方法是緩慢地進行,同一個團隊一遍又一遍地看着同樣的樹木。”

在火中鍛造的不太可能的夥伴關係

杜伊森説,並不是所有的事情都導致了行動。合作伙伴無法移動足夠的土地來拯救森林免受全球變暖的影響。從2012年到2016年,一場歷史性的乾旱,科學家將其與氣候變化聯繫在一起,使得南內華達山脈低海拔地區的樹木乾枯,使樹木容易受到松樹皮甲蟲的侵害。據西拉國家森林的Dinkey項目經理金·索里尼估計,在大部分Dinkey足跡中,80%的中等大小樹木死亡,留下了一個巨大的紅樹皮墳場,為溪火的前所未有的破壞提供了燃料。“這讓你的胃感到不舒服,”她説。“我哭了。”

“乾旱和甲蟲,再加上大火,這是一個雙重打擊,”杜伊森説。“那片土地受到了相當大的打擊。”

但是,該團體的努力確實取得了一些成果,最重要的是在森林干預規模上。索里尼説,由於合作伙伴關係的建立,整個森林的訴訟停滯不前。到2018年,Dinkey已經對約23,000英畝的土地進行了重新種植和稀疏處理;根據2018年的一份森林服務報告,將近10,000英畝進行了預定燃燒處理。這還不算多,但以前的樹木稀疏和燃燒項目一次只能限制在大約1,000英畝左右 —— 任何規模超過這個的項目都會引起爭議。“這一直是迄今為止的一個基本失敗 —— 迄今為止所做的只是微不足道的規模,”諾斯説。“合作伙伴設法改變了這一點。他們能夠一次處理3,000到5,000英畝的土地。”

“如果我們不能擴大火災修復的速度和規模,沒有人會喜歡結果。”

丁基小組還在推動國家森林開始制定一項計劃,允許使用預定火災而不需要進行太多環境審查。這可能進一步增加速度和規模。 Sorini説,一些保護主義者對加快這一過程並不太舒服,但她相信他們會克服困難。“我明白了,”她説。“不能再告訴人們,‘相信我們吧:我們是政府。’”

對於馬克·史密斯來説,他是一名退休的擔任丁基項目的美國森林局林業專家,該小組展示了合作伙伴關係如何能夠克服這類障礙。“在我的大部分職業生涯中,我一直相信合作是管理森林的唯一途徑,”他説。

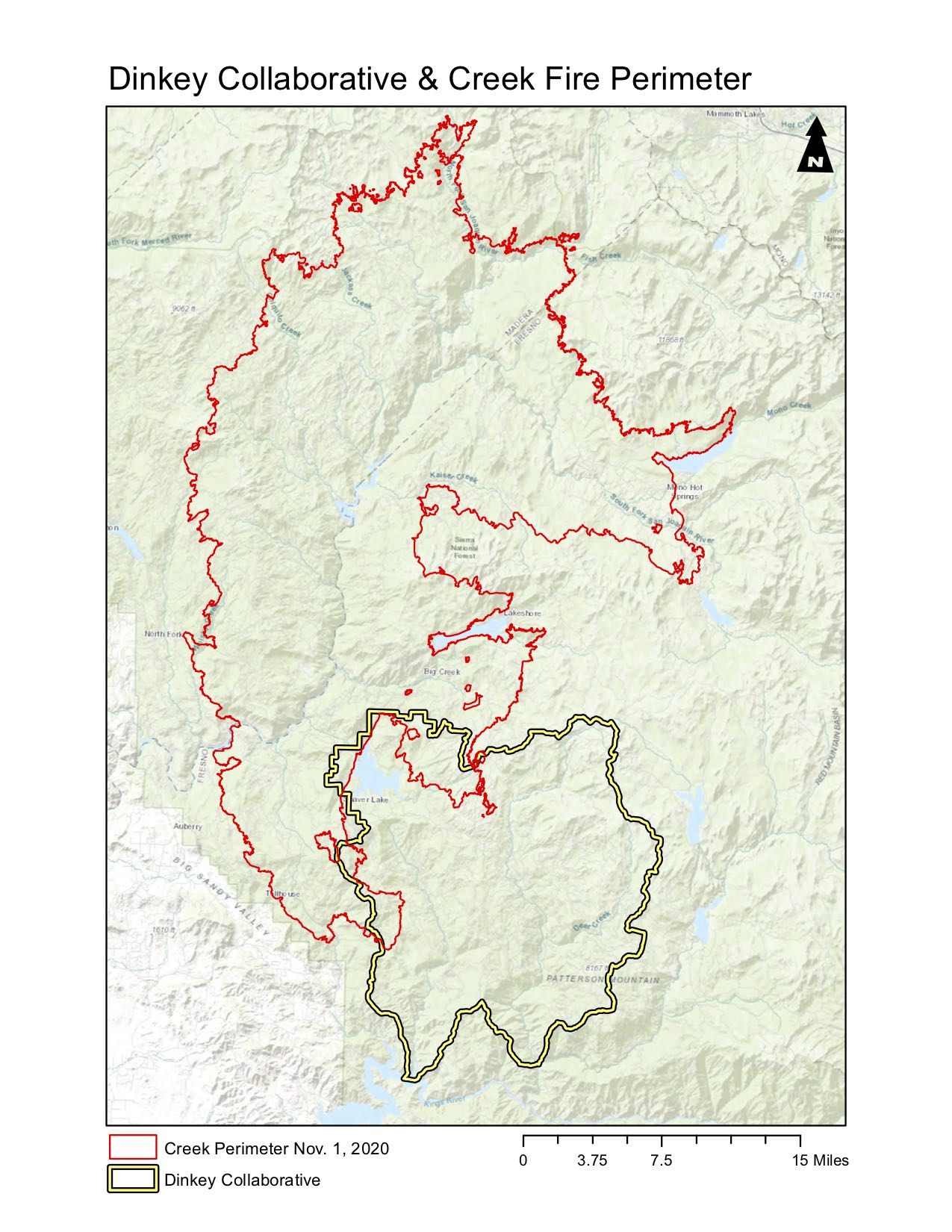

克里克火災地圖顯示,這場歷史性的大火未能蔓延到由丁基合作管理的林地。地圖由塞拉國家森林局/美國森林局提供許多合作者甚至成為朋友,包括曾在木材戰爭中對立的托馬斯和杜伊森。“我現在和那些傢伙一起喝啤酒,”托馬斯説。早期,這兩人甚至一起前往華盛頓特區,請求國會提供更多資金。

克里克火災地圖顯示,這場歷史性的大火未能蔓延到由丁基合作管理的林地。地圖由塞拉國家森林局/美國森林局提供許多合作者甚至成為朋友,包括曾在木材戰爭中對立的托馬斯和杜伊森。“我現在和那些傢伙一起喝啤酒,”托馬斯説。早期,這兩人甚至一起前往華盛頓特區,請求國會提供更多資金。

2018年,為了促使決策者理解預定火災的必要性,托馬斯在從塞拉森林遺產退休後成立了火災修復小組。“我真的擔心,如果我們不能在加利福尼亞建立強大的‘與火共存’文化,我們將失去使加利福尼亞如此獨特的韌性、生態效益和美麗,”他説。“如果我們不能擴大火災修復的速度和規模,沒有人會喜歡結果。”為此,托馬斯還幫助創建並繼續共同主持一個全州火災管理合作伙伴關係。

許多專家將Dinkey列為國會資助的23個合作森林景觀恢復項目中較為成功的項目之一。但它並不是唯一的一個。這些項目遍佈美國西部、東南部、西南部和中西部的14個州的備受爭議的景觀。在由國家森林基金會進行的對參與這些項目的106名參與者的調查中,大約85%的人表示他們“同意”或“強烈同意”他們的工作正在促進更“具彈性的生態系統”。幾乎同樣多的人表示,他們認為由於他們的集體努力,更多的恢復工作正在進行中。

“與業務慣例相比,我們的研究發現這些項目正在減少衝突,允許在更大範圍內進行項目規劃,減少火災危險,在公眾宣傳和森林監測方面找到創新,”科羅拉多州立大學的森林政策專家Courtney Schultz説道,她研究了這些項目。這項合作運動“已經成為創新的孵化器,並展示了積極的進展。”

並非所有項目都以成功告終。Schultz指出了北亞利桑那州的一個項目,該項目是與森林局合作的一個合作團體為涵蓋近百萬英畝的項目制定了環境影響聲明 —— 這是前所未有的規模 —— 並沒有面臨法律挑戰。但將近十年後,由於缺乏行業承包商和支持森林稀疏化的經濟激勵,該項目仍在努力推進工作。

對於所有這些項目來説,這是一個普遍的挑戰,舒爾茨説,在需要從樹林中移除的大多數樹木的商業價值較低的情況下。許多項目也在努力完成規定的火災處理,在西部尚未得到有意義的擴展[。一個世紀以前的火災抑制文化,由斯莫基熊標誌化,仍然根深蒂固地存在於美國許多森林管理文化的各個部分。](https://www.mdpi.com/2571-6255/2/2/30/htm)

一些環保團體仍然對環境社區的某些部分持懷疑態度。一些綠色團體懷疑地看待合作項目,認為通過環境法律的訴訟和挑戰是實現他們生態優先事項更有效的途徑,根據來自蒙大拿大學的2015年報告。這在某些地方比其他地方更為真實:森林服務的北部地區,包括蒙大拿州、愛達荷州、北達科他州以及華盛頓州和南達科他州的部分地區,遠遠超過任何森林服務地區的環保團體訴訟率。

“我們把‘不’定義得非常精細。我們如何定義‘是’的樣子?”

即使在塞拉國家森林,也並非所有傷口都癒合。杜伊森仍然將環境法律歸咎於對木材行業造成的損害。“沒有人有信心再去建造另一個鋸木廠,因為我們覺得被美國政府所傷害,”他説。這是一個問題,因為現在有如此多的生物量需要處理,尤其是在大規模死亡和火災之後。杜伊森説,托馬斯曾經向他表達過對所有那些訴訟的遺憾,儘管托馬斯對此有不同的記憶。

“我感到遺憾的是,我們沒有在十年前就聚集起社會力量進行在Dinkey合作中一直在進行的對話,”托馬斯説。“我們選擇了一種非常對立的框架:我們是好的,他們是壞的。” 現在他看到了團結的價值,並表示所有各方都必須成為解決方案的一部分 — 畢竟,加利福尼亞州將需要更多的鋸木廠來加工所有需要修剪的小直徑樹木。

“我們把‘不’進行到了極致,”他説。“我們如何定義‘是’的樣子呢?”

杜伊森同意。“我們可能在10%的事情上不同意。但你能做的最糟糕的事情就是讓森林繼續存在。”

尋找一條新的前進道路

如果美國西部易燃森林 — 以及生活在其中的社區 — 要在一個只會變得更加炎熱和不穩定的世界中生存下去,Dinkey項目的合作者們就幾個其他關鍵要點達成了一致。他們堅稱美國森林局將需要更多受過訓練的員工來應對所需的恢復工作的速度和規模。除此之外,隨着每年更多的野火吞噬西海岸,並且滅火成本不斷攀升,國會和聯邦機構將不得不擺脱風險規避,展現更加大膽的領導力,成員們表示,特別是要擴大使用預設火災,模仿內華達山脈中古老的自然過程。

“你不能通過修剪來解決問題,”諾斯説。“只有把它們的自然系統恢復過來,這些森林才能對抗氣候變化帶來的挑戰。”

在這方面,公眾輿論可能正在轉變。在西拉國家森林旁邊,聖華金谷地區是全國空氣污染最嚴重的地區之一,空氣質量監管機構開始接受預定燒荒作為對最近野火季節無情污染的一種值得的權衡,Mount説。

為此,大多數人也同意,一些監管改革可能有助於加快必須進行的項目的進度。特朗普政府對環境保護的多管齊下的削弱措施並不是大多數人所期望的。“沒有人想要取消NEPA——你需要公眾的參與,”North繼續説。“但如果我們能夠使其更高效、更靈活,也許我們就能夠在更大的範圍內開展工作。”

最後,如果加利福尼亞州有任何希望,園林恢復的規模必須增加一個數量級,該團體表示。在這樣一個州的野火預防資金已經用盡於撲滅火災,社會正在應對Covid-19的經濟後果的年份,這可能是一個艱鉅的任務。但他們表示,如果要讓那些1400萬英畝的病態森林生存下來,每一美元都是至關重要的。如果Dinkey合作是一個跡象,那麼這可能並非不可能。

對於美國人似乎無法找到共同立場的其他問題,這裏是否有更深層次的教訓?並不是每個人都確定。但托馬斯確信一件事。“我們目前所處的不團結軌跡對社會來説並不是一個好兆頭,”他説。“我們擁有一寶貴的公共土地,這一切都很重要。我們需要找到可以介入並推動變革發生的地方。”