王鵬輝 | 反滿革命與為官清廷:吳祿貞的籌邊因緣_風聞

史学研究-史学研究官方账号-2020-01-22 09:49

基本信息

作者簡介:王鵬輝,新疆吉木薩爾人,歷史學博士,四川大學國際關係學院,中國西部邊疆安全與發展協同創新中心教授,博士生導師,主要從事邊疆史地研究。論文原刊《西北民族論叢》第17輯,社會科學文獻出版社,2018年。感謝作者授權發佈。

摘

要:吳祿貞原本就職於湖北新軍,秘密地在兩湖地區發動反滿革命。因其留學日本陸軍士官學校的軍事才幹,清廷練兵處調遣吳祿貞入京任職。吳祿貞入職練兵處後依然矢志於革命,但日常奔忙於軍事政務。面對日益劇烈的邊疆危機,清廷派理藩院尚書肅親王善耆前往內蒙東四盟考查,吳祿貞隨團調查,登上邊疆歷史舞台。吳祿貞以革命志士的隱秘身份進入中央機構,基於各種機緣凸顯清季革命、民族、邊疆與國家建設的內在關聯。

吳祿貞出生湖北雲夢,於19世紀末20世紀初踏入社會,適逢晚清“中國殘局”。吳祿貞先是投奔張之洞編練的湖北新軍,後進入日本陸軍士官學校,成長為近代化的軍事人才。吳祿貞“以天下為己任”,接受流行於日本的西方民族主義思想,捲入清末中國革命的歷史巨潮。時當清廷新政、排滿革命、君主立憲成為影響中國政局最主要的三股政治勢力,吳祿貞與各方都有交遊,頗具時代典型。吳祿貞早先在兩湖地方投身革命,轉身成為朝廷中樞官吏,又周旋於清廷權貴與立憲之間,終在參與辛亥革命的關鍵時刻被刺殺。民國成立後,孫中山頒發的中華民國第一號撫卹令給予了諡為大將軍的吳祿貞及一起死難的張世膺、周維楨。 [1]其實吳祿貞更多活躍於邊疆歷史舞台,自謂“九邊處處蹄痕”, [2]人生傳奇莫過於此。學界對其革命事蹟多有研究,[3]但吳祿貞從革命走進清廷籌邊政略的因緣何在,[4]尚有待揭櫫,並有益於我們認識清季中國的變局時代。

一、入職清廷練兵處

光緒二十九年十月十六日(1903年12月4日),清廷設立練兵處為全國練兵總部,派軍機大臣、總理外務部慶親王奕劻總理練兵事務,直隸總督兼北洋大臣袁世凱充會辦大臣,户部侍郎鐵良襄同辦理。袁世凱北洋練兵設定的目標是十餘萬人,主要依據是基於北京北部和東北邊疆安全形勢的危急:

畿輔為根本重地,防範尤須穩固。直境北連蒙古,俄與蒙疆接壤,處處空虛。由張家口達恰克圖,僅兩千數百里,為俄人往來孔道。直之熱河,東毗奉境,俄方佔踞奉省,將來資為戰場。計東北邊防及海疆各口,不下三千數百里,如欲慎固封守,計非十餘萬人不克周密。[5]

清末邊疆危機已經造成京城的防衞處於邊疆的前沿,日俄在東北邊疆的利益衝突一觸即發,清廷雖明瞭局勢危急,卻是束手無策,惟有支持袁世凱擴大編練新軍。練兵處設立的本身,在很大程度上屬於俄國和日本在中國東北邊疆衝突的產物。[6]但同時也具有國內政治方面的因素:“練兵處之設,是繼承督辦軍務處而來的,形式上是統一軍政,收回各省兵權,而其重點很明顯的在北洋所練新軍收回中央,這是中央與地方之爭。實際上是想削除漢人龐大的兵權,這是滿與漢之爭。”[7]練兵處成為清廷在內憂外患中力圖新政的中央機構改革產物。

練兵處電調湖北和南洋留日士官生進京任職,最早電調湖北留日陸軍學生舒清阿、龔光明、敖正邦、哈漢章、文華、應龍翔、沈尚濂、吳祖蔭、吳祿貞九人進京委用。[8]實際上,練兵處最早要調走十名湖北留日陸軍學生。光緒三十年二月二十六日(1904年4月11日),張之洞與練兵處及袁世凱來往電商:

擬遣一半赴京,留一半在鄂,以昭平允。……茲擬留舒清阿、文華二人派赴荊州駐防常備軍帶隊教操,該兩生即系荊州駐防,性情習熟,尤為相宜。留藍天蔚、龔光明、敖正邦三名在鄂省帶隊教操。其餘五名,即遣赴京。[9]

張之洞計劃舒清阿、文華、藍天蔚、龔光明、敖正邦五人留在湖北,吳祿貞在內的其他五人調往北京練兵處。

吳祿貞此時正在長沙蔘與黃興以“排滿革命”為宗旨的華興會,得到回武漢準備赴京的命令。吳祿貞的堂兄吳祺貞在長沙湖南武備學堂擔任教官,適逢其事,不贊成吳祿貞北上就職。吳祿貞半年後在練兵處給吳祺貞寫信道:“深悔當初不聽二哥之言,貿然北上,抵任以來,尸位素餐,實違初願。”[10]吳祿貞對於是否應招北上有所猶豫,黃興原本就有北京缺乏革命力量而無法舉行“中央革命”的設想,於是力勸吳祿貞北上。黃興勸説吳祿貞時恰好吳祺貞在座,據吳祺貞回憶:“黃興反覆陳説北京地位的重要,勢在必爭,機不可失,又説湘事已有頭緒,今後由他自任,勸緩卿放心北去,最後還希望綬卿入京後,能速有成就,與他南北呼應,共成大業,其意義和收穫都將較同處湖南一隅為更大。”[11]吳祿貞(字綬卿)正是被黃興的“中央革命”方略所打動,決意北上就職。

張之洞給練兵處的諮文明確寫到:“茲特遣令文華、沈尚濂、哈漢章、吳祖蔭、吳祿貞五名刻日附輪北上。”[12]上述電文表明最早進京的五名湖北留日陸軍學生是哈漢章、文華、沈尚濂、吳祖蔭和吳祿貞。上海報界發佈吳祿貞一行的來由去向:“文華、吳祿貞、沈貞(尚)濂、哈漢章、吳祖蔭皆湖北武備學生,前由大吏遣送東瀛遊學畢業而返,經京師練兵處電調入都,聽候差遣委用。乃於日前捧檄來滬,暫寓英界大方棧,昨晚已相約航海北行矣。”[13]吳祿貞等人離開湖北武漢,順江而下,先到上海,再於光緒三十年三月十四日(1904年4月29日)從上海乘船北上北京練兵處就職。

光緒三十一年(1905),吳祿貞與昔日好友程明超在北京再次相遇。程明超,湖北黃岡人,兩湖書院學生,於光緒二十八年(1902)官費赴日本留學,期間與孫中山、黃興過從甚密,參與創辦《湖北學生界》雜誌。光緒二十九年(1903),程明超利用假期回湖北參加鄉試,初次結識吳祿貞。程明超曾經回憶:“武漢同學中君倡義最先,庚子大通之役僅以身免。餘與君定交在癸卯,以文字之介紹抵掌高談,恨相知之晚也。”[14]顯然,吳祿貞當是通過程明超在《湖北學生界》發表的文章與之志趣相投,從此兩人成為知交。吳祿貞在北京練兵處任職期間與昔日日本士官學校同學良弼居於同一寓所。吳祿貞因回雲夢葬父與程明超一同從北京回湖北,程明超得以通曉吳祿貞在京中的人事周旋:

車中三日,皆言應付良弼之苦衷。謂滿人可畏者唯良弼,漢人能敵者唯吾。良弼私德孝親愛友,皆與吾相似,私交又復甚篤。而近日排漢之策,皆良為之謀主。餘處虎穴中,旦夕思敗其謀,良尚未之覺也。此時良弼與鐵良相惡,方操同室之戈,是即餘之小成功雲。[15]

良弼早年喪父,與母親相依為命,侍母極孝,與吳祿貞早年經歷頗為相像。吳祿貞雖與良弼交好,在才幹方面惺惺相惜,但政見不同,各抱共和革命和君主立憲的立場。時當革命黨人的“排滿革命”宣傳深入人心,滿漢之別往往成為革命與立憲的分野。

良弼是清廷預備立憲中的軍事決策人物之一,“平日以知兵名,改軍制、練新軍、立軍學,良弼皆主其謀”,[16]堅持滿族統治。吳祿貞之所以被調入練兵處,即與良弼有關,更有着中央集權和滿漢之爭的政治背景。户部侍郎鐵良襄同辦理練兵處,“其所恃為暗中謀畫者良弼(士官學生),但良弼回國未久,資歷尚淺,不能放手活動,只有在練兵處招致了士官派以對抗武備派”。[17]武備派即指袁世凱的北洋集團,良弼遊説滿洲親貴“我們訓練軍隊須打破北洋武備勢力,應當找士官作班底,才能敵得過他”,於是“練兵處就成為士官派的大本營,良弼即暗中作為士官派與北洋爭奪軍權的領導者”。[18]光緒三十一年(1905),鐵良升户部尚書,兼攝兵部尚書,授軍機大臣。與此同時,良弼被提升為練兵處軍學司副使,並歷任考驗遷安、保定、馬廠陸軍各鎮隨員長校閲參議,權勢也不斷上升。吳祿貞洞悉鐵良、良弼等滿洲親貴維護清廷統治的政治立場,捲入清廷統治集團內部的政治旋渦。

二、練兵處為官的職事活動

清廷設立練兵處後製定辦事簡要章程,練兵處成為全國軍政的首要機構。練兵處分設司科職掌章程,立即升遷調補人員充實機構,於是就有吳祿貞等湖北留日士官生的調京到處差委。[19]吳祿貞的電調北京有其好友日本陸軍士官學校同學良弼的因素,良弼推薦吳祿貞,“請以國家作保,慶邸從之,祿貞因而驟貴”。[20]光緒三十年三月,吳祿貞來到北京入職清廷中央練兵處,署理軍學司訓練科馬隊監督。練兵處設提調執行具體事務,分設軍政、軍令、軍學三司,提調為徐世昌(菊人),軍政司正使劉永慶,副使陸嘉榖,軍令司正使段祺瑞,副使馮國璋,軍學司正使王士珍,副使陸建章。練兵處的高級職官都屬於袁世凱的北洋系統,練兵處實際上被袁世凱所掌控。

吳祿貞所處的各科監督層次則大部分是留日陸軍士官學校畢業的同學,15名監督中有10人為留日陸軍士官學校畢業生。光緒三十年八月,曾任湖北武備學堂提調的姚錫光經練兵處王大臣派署軍政司副使,昔日的學堂教官再次成為吳祿貞的上級長官。練兵處監督羣體中滿人良弼為核心人物,後任軍學司副使,與吳祿貞交好。

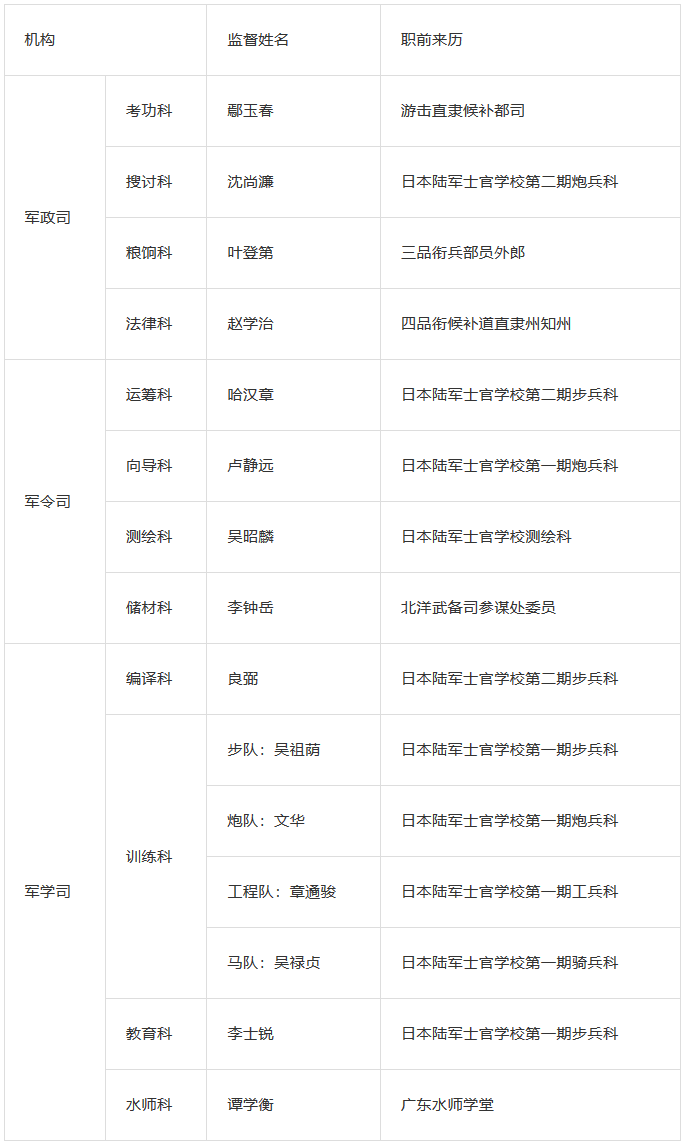

表1 吳祿貞在練兵處的各科監督同事表

資料來源:中華民國學生隊編:《陸軍士官學校入學中華民國人及前清人名簿》,《士華》第1號,1930年,第136-137頁;丁進寶:《清練兵處及其檔案》,蘇智良等主編《袁世凱與北洋軍閥》,上海人民出版社,2006年,第486-487頁;張亞斌:《晚清陸軍部研究》,首都師範大學碩士論文,2009年,第9頁,表2:練兵處各科長官表,根據《總理練兵處人員任免調遷有關文書》,《總理練兵處檔案全宗》案卷號5,中國第一歷史檔案館藏。

吳祿貞所在的訓練科職掌為畫一操法,查考各軍兵馬是否合格,器械是否適用,教練各法是否一律,並有無進益暨馬隊各項戰法若干程度,隨時核定分數,呈請分別懲勸。[21]根據《酌定練兵處在事各員養廉銀兩數目》的規定,練兵處各科監督養廉銀為200兩,[22]吳祿貞每月的養廉銀為200兩,在北京生活還是比較優厚。1904年8月,在長沙湖南武備學堂擔任教官的吳祿貞堂兄吳祺貞多次寫信給吳祿貞,希望北上謀求官職。吳祿貞回信勸説吳祺貞安心在長沙供職,吐露自己的處境:

彼等對我陽亦推重,陰施鉗制,所謂騎兵監督者,並無一騎一兵,僅以編著騎兵操典等書相羈縻耳。大好光陰,虛擲於文牘之中,周旋於親貴之間,甚無謂也。每逢酬酢,酒酣耳熱,彼輩以不入耳之言相趨奉,徒增痛憤而已。人皆羨我青雲直上,我則如處囚籠,不可終日。三十功名塵土耳,脾肉已生,奈何奈何![23]

吳祿貞初到北京練兵處的衙門環境,雄心壯志無所施展,半年的《騎兵操典》之類文牘工作與日常官場應酬極為消磨,加之與當初黃興力勸北上的中央革命方略了無關涉,心情苦悶。但吳祿貞的學識與軍事才幹俱在,比較廣泛地參與練兵處涉及的編練新軍的工作,推動中國近代軍事制度的變革。

清末新政開始到練兵處成立,袁世凱編練了北洋常備軍三鎮。練兵處成立後統一全國陸軍軍制,北洋常備軍三鎮遂改為陸軍三鎮。光緒三十一年正月二十五日(1905年2月28日),袁世凱上奏朝廷,提出陸軍“編列各號莫不由第一以至於十百、通國一貫,脈絡相連”,[24]諮請練兵處考驗已經改編的北洋陸軍三鎮。隨後,奕劻等會同練兵處和兵部上奏朝廷派遣知兵大員前往考驗,朝廷指派了兵部尚書長庚和署兵部左侍郎徐世昌。二月二十一日(3月26日),長庚和徐世昌組建考驗北洋三鎮的隨員班子,“兵部隨帶司員四員,陳以慶(豐)、李祖謨、黃維翰、熙棟,練兵處隨帶司員六員,吳芨孫、許秉琦、良弼、吳祿貞、沈尚謙(濂)、哈漢章”,[25]吳祿貞即隨行考驗北洋三鎮。長庚率領的考驗班子依據北洋三鎮的編號順序,按照永平府遷安縣、天津府馬廠、保定府的駐地路線考驗北洋三鎮的章制和操法。具體考察項目包括兵馬額數、軍械車輛、兵房醫院、場操、技藝和野操。三月十九日(4月23日),北洋三鎮考驗完成,歷時一個月,最終的結論是:“遷安一鎮成軍最早,程度亦最優。馬廠、保定兩鎮同時成軍,各有所長,而目兵程度保定較勝。其章制、操法均一律合格。”[26]通過此次北洋三鎮的考驗,清廷內外都承認“北洋陸軍經督臣袁世凱累歲經營,規模宏備,久為中外所推”,[27]遷安一鎮被編為陸軍第二鎮,馬廠一鎮被編為陸軍第三鎮,保定一鎮被編為陸軍第四鎮,保定第四鎮於該年六月改為第六鎮。陸軍第一鎮的番號給予駐紮保定的號稱“京師禁旅”的京旗常備軍。吳祿貞對袁世凱編練的新軍有深入的瞭解,深知袁世凱勢力的龐大。吳祿貞第一次到達直隸省會保定,並考驗北洋陸軍第六鎮,成為吳祿貞一生中重要的軍事資歷。

表2 1905年吳祿貞隨行長庚、徐世昌考驗北洋三鎮職事錄

二月二十二日

吳祿貞與軍學司副使良弼,文案許秉琦、吳芨孫,監督沈尚濂、李鍾嶽、哈漢章,兵部司員李祖謨、熙棟、黃維翰、陳以豐,隨行從北京出發,宿灤州。

二月二十三日

灤州到遷安途次,考驗張百户坎、赤峯鋪、棗村三處撥設馬兵各一棚。

二月二十四日

檢查步、馬、炮、工程、輜重各營隊軍裝情形。

二月二十五日

操場典禮,每營分左右前後四隊行走,吳祿貞和陳以豐負責點驗後隊;午後考驗各兵科技術。

二月二十六日

考驗步隊場操。

二月二十七日

考驗馬、炮、輜三兵種場操。

二月二十八日

考驗野操,分設南、北兩軍會戰演習。

二月二十九日

從灤州抵達天津。

二月三十日

視察天津習藝所。

三月初一日

到達馬廠。

三月初二日

舉行馬廠陸軍一鎮考驗典禮。

三月初三日

運河兩岸觀看野操,分設東、西兩軍會戰演習,演放地雷,巡視兵房、馬廄、炮廠、醫院。

三月初四日

在步隊第三協操場整列,檢查武器。

三月初五日

考驗步隊、馬隊、炮隊、工程隊、輜重隊場操。

三月初六日

從馬廠返回天津。

三月初七日

視察户部造幣廠、北洋巡警局、考功廠、造紙廠等。

三月初八日

在督署後操場閲看學堂學生體操。

三月初九日

從天津到達保定。

三月初十日

在保定一鎮操場舉行考驗典禮,午後野操,分設東、西兩軍演習。

三月十一日

在保定一鎮操場檢查步隊、馬隊、炮隊、工程隊、輜重隊軍裝武器,午後檢查營房、炮廠、馬廄。

三月十二日

考驗步隊場操。

三月十三日

考驗馬隊、炮隊、工程隊、輜重隊場操。

三月十四日

步隊、馬隊、炮隊、工程隊、輜重隊技術考驗。

三月十五日

步隊、馬隊、炮隊、工程隊、輜重隊聯合野操。

三月十六日

檢查醫院、解剖室、藥室、養病室、

資料來源:《長庚、徐世昌考驗北洋三鎮陸軍日記》,來新夏主編:《北洋軍閥》第1冊,上海人民出版社,1988年,第823-922頁。

練兵處在設立及運作期間重大的實踐活動是仿照國際戰備慣例,組織新式陸軍的會操,實際上是帶有全國性質的軍事實戰演習,一次為直隸河間會操,一次在河南彰德會操。直隸河間會操以北洋陸軍為主,演習時間為光緒三十一年九月二十四日(1905年10月22日)到二十八日(10月26日),其主旨在於“內為外省標準,外系列國觀瞻”。[28]河南彰德會操以北洋陸軍和湖北陸軍為主,演習時間為光緒三十二年九月五號(1906年10月22日)到九月八號(10月25日),其意圖在於“皆服從於中央一號令之下,尤為創從前所未有,系四方之瞻聽”。[29]會辦練兵處大臣直隸總督袁世凱調動北洋精鋭部署新式陸軍的兩次會操,設立閲兵處總機關,期間的人事安排包括陸軍、兵部和練兵處各方人員,包括一批留日陸軍士官生。但吳祿貞並沒有被列入其中,吳祿貞沒有參加兩次練兵處籌劃的重大軍事實戰演習。光緒三十一年四月十八日至七月十八日(1905年5月21日至8月18日),署軍政司副使姚錫光奉練兵處派遣前往內蒙東四盟卓索圖盟喀喇沁右旗考察練兵、興學、理財等新政事宜。[30]由此可見,吳祿貞所任職的練兵處不但負有統籌全國練兵的職能,還承擔着在邊疆進行國防建設的職掌。

三、考察內蒙東四盟的時代際遇

俄國在義和團運動期間侵佔東三省,拒不撤兵,與日本長期執行的侵略中國的“大陸政策”形成尖鋭的利益衝突,日俄戰爭(1904年2月8日——1905年9月5日)終於在中國東北邊疆爆發。“局外中立”的清政府只能承認戰後東北邊疆被瓜分的現實。內蒙古原為沙皇俄國的勢力範圍,日俄戰爭以後日本成立“南滿洲鐵道株式會社”(滿鐵)向東北和內蒙古地區擴張侵略勢力。20世紀初葉,日本政府、軍部和“滿鐵”等派出以各種身份作為掩護的人員,對內蒙古地區的歷史和現狀以及政治、經濟、地理、礦產、資源、民俗、宗教等展開全面的調查。清末蒙古地區的東部蒙旗,成為外來侵略勢力和國內階級矛盾、民族矛盾集中的地區。[31]在日俄瓜分北部蒙疆和東北邊疆的歷史形勢下,隨着全國性新政的逐步推進,清政府加速新式陸軍軍事力量的建設以應對日益殘破的邊疆危局。同時開始改變北部蒙疆和東北邊疆的民族隔離政策,意圖重建邊疆國家主權與領土完整。

俄國在蒙疆的殖民滲透已經動搖蒙旗王公對部民的控制,蒙旗王公查知“蒙人私將蒙地售於俄人,並勾引俄商開採蒙礦”,要求理藩院據“奏請欽派大員查辦”,[32]蒙疆的失控引發清廷的高度關注。正如後來善耆考察內蒙東四盟隨員之一的馮誠求的邊疆觀察:“整理藩屬當先蒙古,而整理蒙古又當先東四盟也。”[33]光緒三十一年十月二十八日(1905年11月24日),清廷派理藩院尚書肅親王善耆“馳往蒙古查辦事件”,[34]此即巡視考查內蒙古東部的卓索圖、昭烏達、哲里木和錫林郭勒四盟。善耆為此做了較長時間的籌備,廣調官員組建隨員班子。光緒三十一年十二月二十一日(1906年1月15日),善耆舉薦軍政司副使姚錫光“相為臂助”,“經營蒙古各事”,作為“隨從各員之表率”。[35]吳祿貞應當是跟隨姚錫光進入善耆的隨員班子。

光緒三十二年二月十六日(1906年3月10日),善耆再次諮調户部、刑部、內閣等部門多名人員,[36]並且獲准“查辦蒙古事件隨帶人員刊刻關防並請飭部籌撥三萬兩以備行裝”,[37]直到光緒三十二年三月才始啓行。善耆的隨員中姚錫光、吳祿貞、陳祖墡和馮誠求都產生了隨行考察文獻。姚錫光和吳祿貞來自練兵處,姚錫光此前在光緒三十一年八月已經考察過內蒙東四盟並形成自己的籌邊方略,陳祖墡以裁缺兵馬司正指揮改官同知隨行文案,馮誠求歷任黑龍江將軍齊齊哈爾交涉處文案、哈爾濱鐵路交涉局提調調為文案人員。善耆考察團“共帶隨員三十餘人,以練兵處姚石泉副使、吳壽(綬)卿監督為首”,[38]姚錫光(字石泉)和吳祿貞是考察團隨員的首要人員。

清初理藩院成為清王朝總理外藩蒙古、內屬蒙古、西藏、回部以及西南土司事物的中央機構,屬於管理邊疆民族地區事物的建制。蒙古地區建立盟旗制度以後,清廷又在蒙古地區建立軍府制度系統監督控御盟旗,涉及內蒙東四盟的軍府建制有呼倫貝爾副都統、熱河都統、黑龍江將軍、吉林將軍和盛京將軍。清廷對理藩院尚書善耆考察內蒙東四盟極為重視,光緒三十二年三月十六日(1906年4月9日)下達查辦蒙古要事五件單:“一聯絡蒙情,折服蒙心;一訓練蒙軍;一勸諭蒙古興學;一詳勘蒙地礦產;一測繪蒙古地圖”。[39]這都預示着清廷中樞開始考慮調整蒙疆的治理政策。

俄國和日本基於各自的侵略圖謀密切關注着善耆的行蹤。日本大阪每日新聞跟蹤報道,渲染善耆一行是針對俄國的侵略,並觀察俄國駐京公使濮科第的反應,[40]並探聽到“肅親王定於華歷十六日起程赴蒙古,直督袁世凱特派騎兵三百名護送”。[41]善耆考察團的先行人員陳祖墡和馮誠求等於三月十八日(4月11日)出發,吳祿貞隨善耆於十九日(12日)出發。俄國公使濮科第次日立即向本國外交部發出電報:“清政府現派遣肅親王赴蒙古的目的在於保全蒙古人之利權及強固邊境,俄國於內外蒙古商務及其他一切利權實有妨害。”[42]吳祿貞與姚錫光跟隨考察負有練兵處的國防使命,其背後有着練兵處王大臣奕劻的身影,姚錫光在考察路途之中就有不斷的密報馳寄奕劻。姚錫光後來指出“此次蒙古之行,各國均極注目,而某兩國尤甚,聞已各派秘密偵探前來蹤跡,以是嚴防”,[43]俄日兩國對蒙疆和東北邊疆的侵奪在戰後聚焦於內蒙東四盟。吳祿貞和姚錫光跟隨善耆考察內蒙東四盟,姚錫光是吳祿貞的直屬上級,吳祿貞的考察路線應即與姚錫光大概一致。考察內蒙東四盟使吳祿貞進入中國塞北邊疆,接觸並認識中國國家疆域結構中的非漢族羣聚居的邊疆歷史空間。

內蒙東四盟是卓索圖、昭烏達、哲里木和錫林郭勒四盟的統稱,北京的東北方向依次是卓索圖盟、昭烏達盟、哲里木盟,三盟之西靠近外蒙為錫林郭勒盟。卓索圖盟有5個扎薩克旗,分別為喀喇沁左、右、中三旗,土默特左、右二旗。昭烏達盟有11個扎薩克旗,分別為敖漢旗,奈曼旗,巴林左、右二旗,扎魯特左、右二旗,阿魯科爾沁旗,翁牛特左、右二旗,克什克騰旗,喀爾喀左翼旗。哲里木盟有10個扎薩克旗,分別為科爾沁左翼左、右、中三旗,科爾沁右翼左、右、中三旗,扎賚特旗,杜爾伯特旗,郭爾羅斯後旗和郭爾羅斯前旗。錫林郭勒盟有10個扎薩克旗,分別為烏珠穆沁左、右二旗,浩齊特左、右二旗,蘇尼特左、右二旗,阿巴噶左、右二旗,阿巴哈納爾左、右二旗。盟旗制度是清朝統治和管理蒙古地區的主要制度,其中扎薩克旗是盟旗制度的核心,也是清朝蒙古最基本的軍事和行政單位。[44]

善耆的行程主線路是北京—熱河—喀喇沁右旗王府(卓索圖盟五旗會盟)—赤峯(昭烏達盟三旗會盟)—巴林右旗大板(昭烏達盟八旗會盟)—烏珠穆沁右旗(錫林郭勒盟十旗會盟)—科爾沁右翼中旗(哲里木盟十旗會盟)—新民府—錦州—山海關—天津—北京。[45]光緒三十二年(1906),姚錫光“於三月十九日隨同肅親王自京起程,迄五月二十一日回京”,[46]吳祿貞參加的善耆考察團歷時三個月。吳祿貞在考察內蒙東四盟的路線中有兩次分途調查。三月二十八日(4月21日)在熱河,善耆派“吳綬卿祿貞、陶欣皆仁榮分路調查,約會於喀喇沁”,[47]吳祿貞率領户部主事陶仁榮在熱河至喀喇沁段進行了獨立調查。

善耆一行四月初四日(4月27日)到喀喇沁右旗王府,舉行會盟並參觀喀喇沁右旗世襲扎薩克郡王貢桑諾爾布所辦的守正武備學堂、崇正學堂和毓正女學堂等新政設施,四月十八日(5月11日)前往赤峯。此間,吳祿貞與貢桑諾爾布結交甚篤,崇正學堂學生回憶“貢王在自己的卧室裏款待,把酒夜話,吳綬卿先生曾酩酊大醉,臨出門的時候,就倒卧在外邊的台階上。翌日貢王親書‘吳綬卿醉卧處’六字,召匠人刻在台階的右側”。[48]貢桑諾爾布在蒙古王公中是朔漠地帶開風氣之先的新政人物,其時的貢桑諾爾布“學識明通,留心新政,因蒙古之弱,病在愚陋,故以開通民智為急務,沿途張貼北京官話等報若干種,且創立武備學堂、高等小學、女子小學各一所,誠蒙古王公之翹楚也”。[49]此後吳祿貞常年與之書信往還,對貢桑諾爾布在興學練兵、庶政維新方面有所影響。

內蒙東四盟與北京、東三省地域相連,可謂“東蒙壤地與直、東處處犬牙交錯”,[50]直隸熱河都統、東北三將軍負有監督和控馭蒙旗軍政的權責,並直接管轄蒙旗地面建立的州縣。四月二十三日(5月16日),吳祿貞又在赤峯“分路繞行東道,視察行軍及國防形勢”,其緣由在於“塞北兵事關緊,以蒙古與東三省之交,尤關重要”。[51]五月二十一日(7月12日),吳祿貞回到北京結束內蒙東四盟的考察,大概用三個月的時間奉命完成《東四蒙古實紀》的調查報告和《經營蒙古條議》的邊疆建設方略。

四、結語

20世紀初的清季中國,在歷史舞台上形成三股政治力量角逐的格局,共和革命黨人出生入死地發動民族民主革命,君主立憲黨人不遺餘力的推動君主立憲,清政府則在內憂外患的壓力下改弦更張,推行新政。邊疆危機是清廷內憂外患集中爆發的前沿,邊疆新政自然是其中應有之義。清末新政是清政府各項改革的總稱,具體涉及到政治、經濟、軍事、文化教育與社會生活各個領域,改革的主體是清政府,其目的旨在維護清王朝的統治。[52]清末新政實際上延續了19世紀下半葉開啓的從王朝國家到主權國家建設的轉型進程。清王朝謀求建立國家常備軍制以維護對外抵禦侵略和對內平息革命起義的雙重國家利益,統籌全國練兵的新式中央機構的練兵處得以設立。基於練兵處中央集權的特性,革命志士吳祿貞作為地方軍事人才被吸收進入中央軍事系統,成為清廷官吏。吳祿貞的人生際遇從反滿革命到清廷官吏,身處北京中樞縱觀天下,深入內蒙東四盟及東北邊疆進行調查,因緣際會地登上邊疆歷史舞台。

吳祿貞的塞北及東北邊疆之行,對於國家的內憂外患有深刻的體驗。吳祿貞掌握中國陸地邊疆的危險態勢,認識到“蒙古迆北全線,皆毗連俄疆。初,俄人用兵東方,獨逾數萬裏經營滿洲者,固不但以擴張海軍為首務,抑將包舉吾全國”,[53]進一步強化國家疆域空間的主權意識。吳祿貞介入的內蒙東四盟調查包含着更多練兵駐防保衞國家邊疆領土主權的時代內涵。吳祿貞排滿興漢的革命思想具有中國固有的“夷夏之辨”因素,但其漢族族裔民族主義思想在接觸國內邊疆其他族羣之時受到強烈衝擊。晚清中西的劇烈碰撞導致時人對中國國家的重新認識與界定,清廷的衰弱導致“大一統”國家疆域面臨裂變的危機。清中國非漢族羣聚居的邊疆是否構成國家疆域的空間結構?邊疆聚居族羣能否轉變為中國新式國家的國民?這些時代的挑戰嚴峻地擺在所有中國人的面前。吳祿貞的籌邊因緣恰如當時無數歷史位置不同而又關心國家與民族命運的中國人,無論採取何種路徑通過轉型時代都需要整合邊疆的“新中國”建設方略。

註釋:

[1] 孫中山:《令準陸軍部呈請獎恤吳祿貞等文》,《孫中山全集》第2卷,北京:中華書局,1982年,第173頁。

[2] 吳祿貞:《憶舊遊》,皮明庥等編:《吳祿貞集》,武漢:華中師範大學出版社,2011年,第253頁。

[3]

參見趙宗頗、夏菊芳:《吳祿貞》,上海:上海人民出版社,1982年;林民:《辛亥革命活動家吳祿貞》,《河北學刊》1982年第4期;王先明:《“自立軍運動”中和武昌起義後吳祿貞活動試析——革命派還是立憲派》,《山西大學學報(哲學社會科學版))》1982年第1期;吳忠亞:《吳祿貞是“立憲派”嗎?》,《歷史研究》1982年第3期;趙宗頗:《吳祿貞與兩湖革命》,《上海師範大學學報(哲學社會科學版)》1987年第2期;王先明:《吳祿貞與辛亥革命》,《晉陽學刊》1989年第3期;李立新:《辛亥革命英烈吳祿貞》,《社會科學戰線》1993年第4期;孔祥吉:《日本檔案中的張之洞與革命黨:以吳祿貞事件為中心》,《福建論壇•人文社會科學版》2010年第5期;王鵬輝:《吳祿貞的社會交遊與清末革命》,《清史論叢》2015年第2輯。

[4] 王鵬輝:《吳祿貞視野中的邊疆民族社會——以內蒙古東四盟調查為例》,《北方民族大學學報》2015年第5期;王鵬輝:《清末的邊疆改革方略:以吳祿貞<經營蒙古條議>為中心》,《華西邊疆評論》2016年第3輯。

[5] 中國社會科學院近代史研究所中華民國史組編:《中華民國史資料叢稿專題資料選輯第二輯清末新軍編練沿革》,北京:中華書局,1978年,第52頁。

[6] 拉爾夫•爾•鮑威爾著,陳澤憲等譯:《1895—1912中國軍事力量的興起》,北京:中華書局,1978年,第114頁。

[7] 杜春和編:《張國淦文集》,北京:北京燕山出版社,2000年,第49頁。

[8] 《癸卯十二月初八日武昌端署制台來電》,《張之洞存各處來電》第64函,中國社會科學院近代史研究所圖書館藏張之洞檔案甲182-166,轉引自李細珠:《張之洞與清末新政研究》(增訂本),北京:中國社會科學出版社,2015年,第219頁。

[9] 張之洞:《致京練兵處、天津袁宮保》,苑書義等主編《張之洞全集》第11冊,石家莊:河北人民出版社,1998年,第9192-9133頁。

[10] 吳祿貞:《致戩卿二哥函》,皮明庥等編:《吳祿貞集》,第218頁。

[11] 吳忠亞:《吳祿貞與辛亥革命》,中國人民政治協商會議武漢市委員會文史資料研究委員會編《武漢文史資料(選輯)》第4輯,武漢:國營湖北省新生印刷廠,1981年,第89頁。

[12] 《故宮練兵處檔案》,清五,第5號,轉引自劉建一,李丹陽:《“武昌花園山機關”初探》,湖南省歷史學會編《紀念辛亥革命七十週年青年學術討論會論文選》上冊,北京:中華書局,1983年,第108頁。

[13] 《練兵需才》,《申報》1904年4月30日。

[14] 程明超:《題娛園遺詩十首》,謝炳樸輯,張謇題簽:《吳綬卿先生遺詩》,鉛印本,1912年。

[15] 程明超:《題娛園遺詩十首》,謝炳樸輯,張謇題簽:《吳綬卿先生遺詩》,鉛印本,1912年。

[16] 趙爾巽等撰:《清史稿》卷470《良弼傳》,北京:中華書局,1977年,第12799頁。

[17] 杜春和編:《張國淦文集》,第49頁。

[18] 杜春和編:《張國淦文集》,第50頁。

[19] 丁進寶:《清練兵處及其檔案》,蘇智良等主編《袁世凱與北洋軍閥》,北京:上海人民出版社,2006年,第488頁。

[20] 劉體智著,劉篤齡點校:《異辭錄》卷四,北京:中華書局,1988年,第245頁。

[21] 奕劻:《練兵處機構章程清單》,來新夏主編:《北洋軍閥》第1冊,上海:上海人民出版社,1988年,第479頁。

[22] 張亞斌:《晚清陸軍部研究》,首都師範大學碩士論文,2009年,第10頁。

[23] 吳祿貞:《致戩卿二哥函》,皮明庥等編:《吳祿貞集》,第218-219頁。

[24] 袁世凱:《為擬將常備軍各鎮改為陸軍各鎮事奏片》,來新夏主編:《北洋軍閥》第1冊,第537頁。

[25] 《欽派閲操確情》,《申報》1905年3月28日。

[26] 徐世昌:《覆奏陸軍三鎮考驗情形折》,《退耕堂政書》卷一《奏議》,台北:文海出版社,1968年,第68頁;長庚等:《為考驗北洋陸軍情形事奏摺》,來新夏主編:《北洋軍閥》第1冊,第543頁。

[27] 長庚等:《為獎勵練兵有功官員事奏片》,來新夏主編:《北洋軍閥》第1冊,第544頁。

[28] 奕劻等:《現擬調集各軍仿辦秋操以習戰備而重戎政折》,中國第一歷史檔案館編:《光緒朝硃批奏摺》第53輯,北京:中華書局,1995年,第441下欄。

[29] 袁世凱:《復陳校閲陸軍會操情形折》,廖一中、羅真容整理:《袁世凱奏議》下冊,天津:天津古籍出版社,1987年,第1389頁。

[30] 中國第一歷史檔案館:《清練兵處主要官員履歷》,1997年第3期;姚錫光:《籌蒙當議》捲上《查復東部內蒙古情形説帖》、《續陳實邊條議以固北圉説帖》,內蒙圖書館編,忒莫勒校勘:《內蒙古歷史文獻叢書》之四,呼和浩特:遠方出版社,2008年,第11、26頁。

[31] 《蒙古族通史》編寫組編:《蒙古族通史》下卷,北京:民族出版社,2001年,第78頁。

[32] 《肅王赴蒙查辦要案之確情》,《申報》1906年6月3日。

[33] 馮誠求:《上理藩院——條陳內外蒙古》,《邊疆史地文獻初編:北部邊疆》第2輯第14冊,北京:中央編譯出版社,2011年,第347頁。

[34] 《清實錄》卷550“光緒三十一年十月丁卯”條,北京:中華書局影印本,1987年,第311頁上欄。

[35] 《奏請以軍政司副使姚錫光隨同前往經營蒙古各事片》,《軍機處錄副奏摺》,中國歷史第一檔案館藏,03-5969-134。

[36] 《奏為查辦蒙古事件請準諮調刑部員外郎鎧等員隨同以資任使事》,《軍機處錄副奏摺》,中國歷史第一檔案館藏,03-5456-001。

[37] 《清實錄》卷556“光緒三十二年二月癸丑”條,北京:中華書局影印本,1987年,第368頁下欄;《奏請刊刻欽命查辦蒙古事宜文樣木質關防一顆事》,《軍機處錄副奏摺》,中國歷史第一檔案館藏,03-5456-002;《奏為查辦蒙古事件請飭下户部先行等撥京平銀兩事》,《軍機處錄副奏摺》,中國歷史第一檔案館藏,03-5456-003。

[38] 《肅邸到沈之期》,《申報》1906年7月7日。

[39] 《兩宮傳諭肅邸赴蒙古應辦要事北京》,《申報》1906年4月18日;朱壽朋編,張靜廬等點校:《光緒朝東華錄》第5冊,北京:中華書局,1958年。第5499頁。

[40] 《肅邸對於蒙古之意見》,《申報》1906年4月11日;《俄國注意肅邸之蒙古行》,《申報》1906年4月11日。

[41] 《直督派兵保護肅親王赴蒙》,《申報》1906年4月9日。

[42] 《俄使電陳肅邸赴蒙關係》,《申報》1906年4月13日。

[43] 姚錫光:《籌蒙當議》卷下《上練兵處王大臣箋》,內蒙圖書館編,忒莫勒校勘:《內蒙古歷史文獻叢書》之四,第97頁。

[44] 閻光亮:《清代內蒙古東三盟史》,北京:中國社會科學出版社,2006年,第42頁。

[45] 焦紅娟:《內蒙古東四盟與肅親王的調查》,內蒙古大學碩士論文,2010年,第18-19頁。

[46] 姚錫光:《籌蒙當議》卷下《呈復經畫東四盟蒙古條議》,內蒙圖書館編,忒莫勒校勘:《內蒙古歷史文獻叢書》之四,第59頁。

[47] 陳祖墡:《東蒙古紀程》,內蒙圖書館編,忒莫勒校勘:《內蒙古歷史文獻叢書》之四,第130頁。

[48] 吳恩和、邢復禮:《貢桑諾爾布》,中國人民政治協商會議內蒙古自治區委員會文史資料研究委員會編:《內蒙古文史資料》第1輯,呼和浩特:內蒙古人民出版社,1962年,第116頁。

[49] 陳祖墡:《東蒙古紀程》,內蒙圖書館編,忒莫勒校勘:《內蒙古歷史文獻叢書》之四,第131頁。

[50] 顧次英:《東蒙遊記敍》,馮誠求:《東蒙遊記》,民國2年(1913)鉛印本。

[51] 姚錫光:《籌蒙當議》卷下《再上練兵處王大臣箋》,內蒙圖書館編,忒莫勒校勘:《內蒙古歷史文獻叢書》之四,第107頁。

[52] 李細珠:《張之洞與清末新政研究》(增訂本),第2頁。

[53] 吳祿貞:《經營蒙古條議》,內蒙圖書館編,忒莫勒校勘:《內蒙古歷史文獻叢書》之四,第237頁。