五運六氣與時間醫學,生物學家也認為服藥時間會影響感冒藥毒性_風聞

京雀-(装?)抑郁家里蹲2020-02-20 10:39

最近在“對於新型冠狀病毒肺炎,中醫可以提出什麼應對之策?”這個問題下面,看到吳忘初(自稱自學中醫幼兒園中班)回覆:

http://zhihu.com/question/367334160/answer/981826913

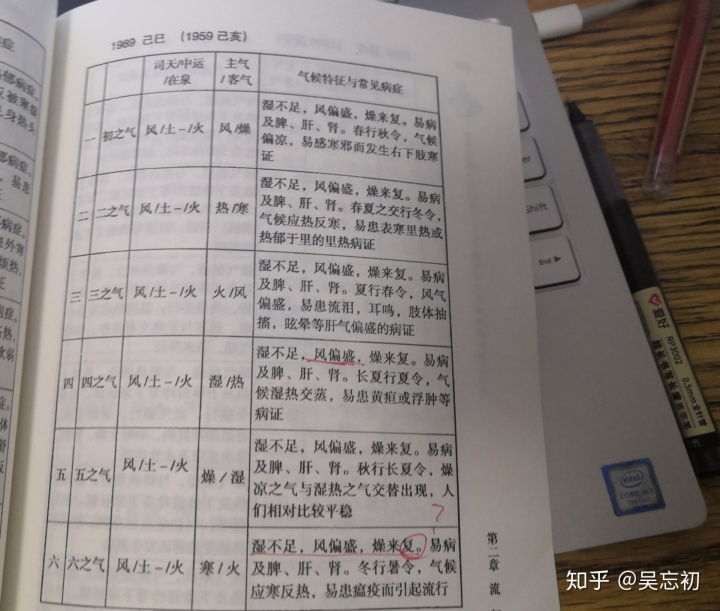

從中醫中五運六氣的角度分析,己亥年,第六氣火熱太過,第五運也是火,加上天刑年氣候劇烈,易發瘟疫(據説此類內容最早是源自《黃帝內經》)……

感覺非常驚訝,問了問他Sars那年怎麼解釋,他説三年化大疫(不過好像也有人説這次也是三年化大疫的?)……不過問他美國鬧H1N1那年怎麼解釋他也説不出來了。

當然那個問答下面有不少罵這是封建迷信的。另一個自稱是醫生世家五代,在醫院工作,也學西醫臨牀的人,叫魯智淺的,他則同樣認同五運六氣學説的。

參考“為什麼中醫沒有得到外界認可? - 魯智淺的回答”:https://www.zhihu.com/question/370697253/answer/1009481092

然後他對於某某年份是某某五行屬性,某某節律是這樣解釋的(我摘錄時有節選,原文很長的):

植物、動物都在受着自然的支配,有着一年四季的變化,人乃天地化生之精靈,當然也受自然的支配,存在這些規律。“太陽病,頭痛至七日以上自愈者,以行其經盡故也…”—《傷寒論》這句話講的是一個外感病的轉歸,自愈現象。這種七日節律人體是否存在呢?在此引用郝萬山教授30年前的講座內容。

以下引文:

這個七日節律存在不存在?美國有一個醫生叫哈爾貝克,我算他的年齡現在大概有80歲左右,1982年他到中國來講學,就在我們北京中醫藥大學留學生小院,聽他講課的也就是十幾個人,當時我在場,哈爾貝克教授他講了一個什麼樣的實驗呢?

他從20多歲步入醫學研究開始,就和他的一個朋友研究人體的生理節律,他對他的那個朋友説:“你能不能配合我做個實驗”,他朋友説:“我怎麼配合你呢?”他就説:“你把你每天的尿、每次的尿都留下,我要化驗尿中激素的含量有沒有時間節律”,他朋友一聽很高興,説:“那你給我報酬嗎?”

他説:“當然給。”什麼都不幹,就是留尿,還給好多好多錢,他朋友很高興,“但是有一個條件,為了使你的飲食物和生活作息不影響你激素的分泌,你必須按我規定的作息時間去工作、生活,必須按我規定的食物飲料去吃,你不能隨便吃東西”,他朋友一想這也沒有什麼問題,反正你哈爾貝克教授作為我的朋友,你不會讓我餓死,不會讓我困死吧?

於是就答應了,沒想到這個實驗一做,他的這個朋友才發現這不是一個很簡單的事情。我們想什麼時候睡就什麼時候睡,想什麼時候醒就什麼時候醒,而他不行,必須“日出而作,日落而息。”我們想吃什麼就吃什麼,想喝什麼就喝什麼,他也不行,吃什麼都得按照哈爾貝克教授給他規定的食譜。

這個實驗一做就做了三十年,他的尿凍了兩大冰庫,這個小夥子後悔也不行,他和哈爾貝克教授簽了合同,報酬也很豐厚(有違約金的),他還有他自己的工作,留尿(就有錢),別人一聽,“那我也來參加這個實驗”,實際上這個小夥子是很辛苦的。

一直到五十多歲的時候,哈爾貝克教授就從這兩大冰庫的尿樣中檢測出他的內分泌活動、尿中激素的含量,有特別明顯的晝夜節律,就是24小時一個變化週期,同時也特別有明確的7日節律。當哈爾貝克教授五十多歲的時候,這個實驗還在繼續。

哈爾貝克教授突然發現大體從什麼時間起,他的朋友尿中激素含量(變化的)七日節律再也找不到了,他就把他的這個朋友找來,説“你能不能給我説説你最近的生活發生了什麼樣的變化,為什麼你的尿中激素含量的七日節律沒有了?”

這個朋友那時也五十歲左右,臉一下子就紅了,“哎呀,教授,實在不好意思,我為了跟你做這個實驗,我好多女朋友都離我遠去了,所以我結婚很晚,現在我的妻子三十來歲,她總是説我的性機能不足,所以我沒有徵得你的同意,我就用了一片性激素,我並沒有敢口服,我只是塞在肛門裏讓它慢慢釋放。”

(題外話:美國技術真高級,還有塞在菊花裏的春藥?)

哈爾貝克教授就問“你什麼時候用的這片性激素?”,“教授,我不瞞你,這有我的日記,您自己看吧”,教授一看,正是他放上這一片性激素以後不久,七日節律就完全消失了。

應當説,他的朋友在過去接近三十年他的尿中激素的含量有那麼準確的晝夜節律和七日節律,是在完全按照哈爾貝克教授給他所規定的作息、所規定的飲食的前提下,才有的這種七日節律,就用了一片性激素,晝夜節律有,而七日節律就沒有了。

哈爾貝克教授就説:“哎呀,這幾十年來非常辛苦了,我們的實驗就到此結束吧。”哈爾貝克教授就憑這一項實驗創立了時間生理學,隨後提出了時間病理學、時間藥理學、時間治療學、時間醫學,哈爾貝克教授於是創辦了《時間醫學》雜誌,號稱為“世界時間醫學之父”。

實驗結束了,他就到世界各地到處講學,講他的這一段實驗,1982年就到了我們中國。他講完之後我就站起來了,我就問他問題,我説“中國在二千五百年前有一本書叫《黃帝內經》,《黃帝內經》描述了人體生理、病理的晝夜節律、七日節律、四季節律、年節律、六十年節律、三百六十年節律;大約在一千七百年前,中國有一本書叫《傷寒論》,《傷寒論》中有一條是説“太陽病頭疼至七日以上而自愈者,以行其經盡故也”,明顯提出了病的七日節律。”

哈爾貝克教授聽完了後非常吃驚,我説“請問教授,您除了七日節律和晝夜節律之外,您還發現了人體生理的其他節律嗎?”他説“更長的節律我們沒有發現”,我説“教授,您認為控制人體內分泌活動的七日節律的因素是什麼?”

他就非常興奮地站起來説,説“這個問題正是我一直在考慮的問題,而且我們也做了許多許多實驗,我們試圖在人體內找到生物鐘所在地。我們在動物實驗的過程中,發現動物松果體的分泌具有七日節律,可是我們把動物的松果體摘除掉之後,這個動物的其他內分泌腺活動仍然具有七日節律,所以我們認為松果體不是控制生物體七日節律的唯一因素。

我們發現腎上腺皮質的分泌具有明顯的七日節律,可是我們在做動物試驗的時候,把動物的腎上腺皮質切掉,而動物的其他內分泌腺仍然具有七日節律的這種活動,因此我們認為腎上腺皮質也不是控制人體七日節律的因素。所以,到目前為止,我只能非常遺憾地告訴你我不知道。”

然後他就反問我,“既然中國醫學在幾千年前就發現了人體的那麼多的生理的、病理的自然節律,那麼你認為控制人體的這些節律的因素是什麼?”我站起來説了四個字“天人相應”。1982年,中美文化交流剛剛開始,特別是中醫的交流剛剛開始,那個英文翻譯從來沒有聽説過“天人相應”這句話,因為翻譯完了之後,那個教授搖了搖腦袋,瞪了瞪眼,張了張嘴,聳了聳肩,他表示不理解。

其實,什麼意思呢?我們人是地球人,是地球上所化生的,我們的呼吸,我們的血壓,我們的心率,我們的脈搏,我們的內分泌活動,我們的胃腸蠕動,它具有晝夜節律。控制晝夜節律的因素是什麼?不就是我們地球母親自轉一週的結果嗎?女性的卵巢活動,排卵、月經有月節律,那麼月節律的根源是什麼?那不就是月球繞地球一週所造成的嗎?

一個朔望月和一個恆星月,平均的天數是二十八天,有人説,月球對人的萬有引力微乎其微,它的引力還不如我們眼前的這本書對我們的引力大,所以月球對人的影響可以忽略不計,可是大家不要忘掉,一個月球對人的影響確實是微乎其微,可是我們人類是地球上所化育的生命,那麼月球對地球上水的影響我們看得見,滿月的時候,黑月的時候,江河湖海的漲潮退潮,那是顯然而見的,而生命就是由水所化生的,任何一個生命體都留存了它整個進化過程中的全部信息。

所以月球對人,一個單個的人它的影響確實是微乎其微,但是月球對整個生命形成過程中的影響,那麼我們就不可能去忽略不計,所以人的卵巢活動之所以有月節律,完全是和月球運動一週有關。那麼大家説了為什麼不都是滿月的時候來月經或者是黑月的時候來月經呢?

你一旦形成一個個體之後,你就有了自己的節律,也不一定都是二十八天,有的可以是二十五天,有的可以是三十多天,三十五天,那是由於一旦形成一個個體,那麼它就不一定能夠和大自然完全同步,他就有了個人的節律了。所以哈爾貝克教授在人體內找生物鐘,其實我們中醫學仰觀天文,俯察地理,中知人事,這些人體的生理節律和病理節律就存在養育我們的大自然。我們脈象的春弦、夏洪、秋毛、冬實,這叫四季節律;四季節律的疊加就是年節律。

之所以有四季節律和年節律,這不就是地球繞太陽一週運動的結果嗎?我們在人體內找什麼樣的生物鐘呀?那麼現在我們要談談七日節律是怎麼來的,七日節律是月節律的四分之一,黑月的時候和滿月的時候江河湖海的漲潮退潮是不一樣的,因此對生命形成過程的影響也是不一樣的,上弦月的時候就是初七,下弦月的時候就是二十三,對地球上水的影響是不同的,

因此對生命形成過程的影響也是不一樣的,這樣就把一個月分成了黑月、滿月、上弦月、下弦月,二十八天分成了四份,一份正好是七天,所以七日節律就是月節律的四分之一,正像四季節律是年節律的四分之一一樣,七日節律就是這麼來的。那麼七日節律在我們日常生活中,我們能不能夠看得見、摸得着呀?

可以的,我們看看那貓懷孕以後多少天生小貓?它的預產期六十三天,幾個七天?九個七天。雞蛋、受精卵,放在暖箱裏或者放到抱窩的母雞的肚子低下,不多不少,三個七天毛茸茸的小雞就破殼而出,那就是自然的生命節律,以七為週期。老虎懷孕多少天,一百零五天,十五週,十五個七天;兔子懷孕多少天?二十八天,四周,不多一天不少一天。人體的一個受精卵(直徑)不到一個毫米,

肉眼能夠看得到,我們在座的眼睛好,不到一個毫米肉眼能夠看得到,那麼人體的受精卵從受精的那天開始,進行細胞的有絲分裂,不多不少,四十週,二百八十天,一個活潑的嬰兒順利產出,在這四十個七天中,胚胎髮育的過程,重演了人類出現以前幾十萬年的動物進化史,我們在座的學過組織胚胎學吧,你看,人類胚胎的早期,它和魚的胚胎的早期能夠分得開嗎?

不大容易分得開,它有腮,肺的呼吸還沒出現,再以後,和那個爬行動物的胚胎有些類似,再以後才像一個脊椎動物,再以後尾巴脱落消失,才像一個人的胚胎,所以説,“腹中雖一日,世上已千年”,就是這四十個七天,人類胚胎在發育的過程中,重演了人類出現以前幾十萬年的動物進化史。

有人説神仙好,天上雖一日,地上已千年,我説,腹中好,腹中雖一日,地上已萬年。

引文至此

郝教授當年説的哈爾貝克就是弗朗茲·哈伯格,2013年,哈爾貝克教授去世了,他的學生在繼續他的研究,隨着研究的深入,逐漸發現了更深層次的東西,提出了人體的“晝夜節律”,並憑藉“晝夜節律”在2017年獲得諾貝爾生理學或醫學獎。

********

我又去特意搜索了一下時間醫學這個概念,看到博客園公眾號轉載自《科學美國人》雜誌中文網《環球科學》的以下文章:吃藥時間不對,感冒藥也能變毒藥?

http://www.sohu.com/a/244065538_414163

【以下內容為節選:】

服藥時間不對,普通的感冒藥也有可能造成致命損傷。

那麼,對乙酰氨基酚特有的殺傷力是否和人們的服用時間有關呢?英國華威大學的時間藥理學家羅伯特·達爾曼(Robert Dallmann)和同事在小鼠研究中發現了有趣的證據,證實二者確實有關。如果你在早上讓小鼠攝入危險劑量的對乙酰氨基酚,小鼠啥事也沒有。

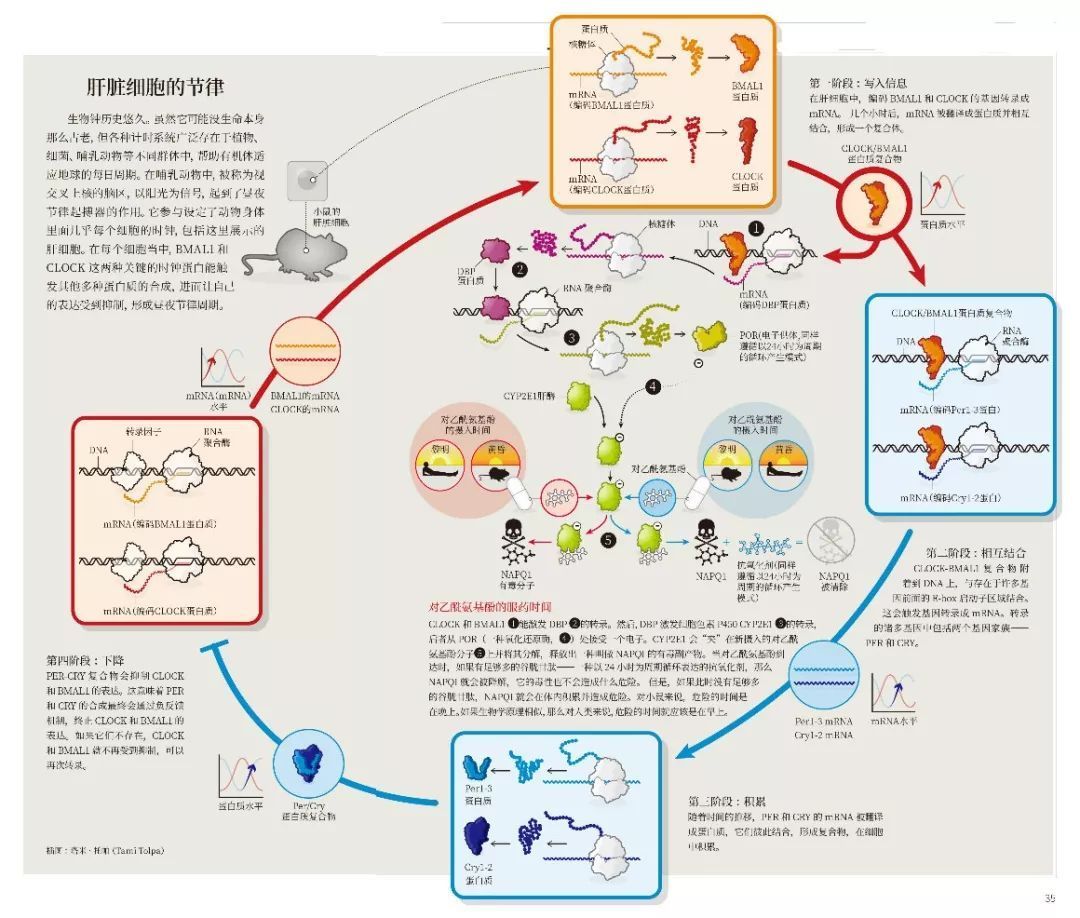

但是,“如果是在晚上,小鼠的肝臟基本上就完蛋了,”達爾曼説。原理是這樣的:CLOCK和BMAL1是兩種關鍵的生物時鐘蛋白,當它們在肝臟中以每天為週期進行循環時,將打開某個基因開關,讓後者開始轉錄DBP蛋白。

DBP蛋白能激活細胞色素P450氧化還原酶,這種酶是肝酶的一種,負責分解藥物、酒精和食物。這些肝酶的含量,在人體中是在早上快速升高,而在夜行動物小鼠中則是晚上升高。席布勒説,這可能是因為肝臟會在個體最有可能進食的時候準備好這種酶。細胞色素P450酶還能給另外一種蛋白質——CYP2E1——添加電子。

如果人或是小鼠最近服用了對乙酰氨基酚,CYP2E1就會“夾到”藥物分子上。在一系列迅速而微小的變化之後(攝入一個氧氣分子,用電子置換質子),對乙酰氨基酚就會脱水,變成極其危險的毒藥。

在大多數情況下,這種毒藥並不會存在太久。一旦產生,它就會被另一種酶捕獲,接着被一種抗氧化劑分解成無害物質。但這種抗氧化劑恰好也遵循晝夜節律。當攝入對乙酰氨基酚時,如果細胞色素P450酶在場,又沒有足夠多的抗氧化劑,毒藥就會累積,導致危險發生。對小鼠來説,晚上是危險時間。對人類來説,如果人體遵從一樣的生物學原理,危險時間就是早上。

有趣的是,摧毀生物鐘就能消除早上和晚上的致命區別。達爾曼説:“我們證明了,如果關閉肝臟的‘生物鐘’,這種節律就會消失。在這些無時鐘的細胞裏面,基因的表達更加混亂,就像是魯布·戈德堡機械的所有部件同時在運轉。如果基因表達長時間這麼混亂,動物恐怕不會活太久。但是,小鼠實驗確實證明了生物鐘是藥物作用的關鍵。”

————

(注:有別的統計數據顯示生物鐘比較亂的空姐,或者值夜班的女工得乳腺癌的幾率會增加。所以熬夜也是致癌物,不過有個爭議是如果長期穩定的熬夜,只上夜班,會不會致癌?反對只要熬夜就一定致癌的人認為,如果工作者只上夜班就和另一個時區的人一樣了,那麼得癌症的幾率會比隨機上夜班的人低,就有可能近似普通正常人水平。)

————

2014年,霍格奈實和同事在一篇論文中指出,在美國每100種最常用的藥物中,有56種藥物作用的蛋白質屬於節律表達。在這些藥物當中,又有一半的藥物在人體內的留存時間短於6小時,意味着給藥時間很可能會對它們的藥性產生影響。

舉例來説,用於預防心臟病發作的阿司匹林在人體內的半衰期很短。霍格奈實的研究顯示,阿司匹林針對的酶在心臟、肺和腎臟組織中都屬於晝夜週期表達。這或許能解釋2005年一項針對高血壓患者的試驗結果,即睡前服用阿司匹林能降低血壓,而清晨服用則會使血壓稍微升高。

2014年,一項更小規模的隨機人類研究表明,睡前服用阿司匹林會導致某種血細胞活動減少,從而引發血栓。早上服用阿司匹林則不會。

————

在一項具有里程碑意義的研究中,萊維和同事研究了93例結腸癌患者,觀察他們在特定時間吃藥後的反應。在人類細胞中,二氫嘧啶脱氫酶(dihydropyrimidine dehydrogenase enzyme)負責安全地分解化療藥物氟尿嘧啶(fluorouracil)。

在午夜時分,這種酶的水平會快速增加40%。研究人員推斷,如果病人在此時服藥,副作用就會不那麼痛苦而危險。事實上,科學家確實發現,在這個時間段服藥後,粘膜炎症的發病率降低到了以前的1/5,因副作用而住院的比例也降低到以前的1/3。

在另一項試驗中,研究團隊發現,接受時間療法後,患有結腸直腸癌的男性的存活時間變長了,但女性卻沒有。“(這一發現)並不意味着女性無法從時間療法中獲益,”萊維表示:“只是女性體內的時鐘和男性有所不同。”

對治療結腸直腸癌的這種藥物來説,女性體內的時鐘蛋白的循環週期和男性差異很大,因此兩者的最佳治療時間差了幾個小時。萊維與他的合作者和一家生物醫學設備公司合作,開發出一種泵,即使在醫生或病人睡覺時,它也能在預設的時間點給藥。

但是,既然這些數據都發表了幾十年了,為什麼時間療法還沒有獲得更廣泛的應用?首先,不是所有的試驗都能證明時間的影響。這時候,很難説是因為實驗人員觀察的時間點不夠多,還是因為其他變量,或者乾脆説給藥時間根本沒什麼影響。另一方面,在萊維和其他先驅研究這一問題時,對於生物鐘如何運作,對服藥究竟有什麼影響,人們並不清楚。

********

目前來説,很難説清楚五運六氣是對更大規模的生態圈生物鐘規律的統計經驗?還是隻是一種牽強附會的猜測(注意中醫有些偏方真的是猜測性的原理的,如蝙蝠糞含維生素A,能治療夜盲,原理不管是裏面有未消化的昆蟲眼睛還是蝙蝠不怕黑都是不對的)……

不過時間醫學是有分子藥理學和病理學證據支撐的,相對來説是比較可信的,所以其創始者的學生能拿2017年的諾貝爾生理學或醫學獎(中科院網站有記錄的)。

關注2017年諾貝爾生理學或醫學獎:身體“時鐘”攜帶的秘密

http://www.cas.cn/zt/sszt/2017nobelprize/slxhyxj/201710/t20171011_4617180.shtml

這個理論實際上是非常具有顛覆性的,如果乙酰氨基酚對於生物鐘正常的在日間工作的人來説,在早上吃比晚上吃的風險性真的大幾倍,怎麼通過雙盲實驗來證明?

你如何讓一個人以為是在早上吃的藥,實際是在晚上吃的藥?讓他活在楚門的世界裏嗎?所有看到的信息,時間都是錯亂的?但是,如果真的這麼搞,可能導致其生物鐘自己變成夜間時間了,反而測不出來毒性加大的問題了。

因此只能做不雙盲的對照實驗。

更有意思的是,這樣一來所有的靠雙盲實驗分析副作用的方法都不太靠譜了,假設某個雙盲實驗裏發現的副作用是早上吃藥導致的,而患者經常在晚上吃藥,那麼寫上一堆其實對他來説根本不會出現的副作用有啥意義?

反過來,如果某些副作用是要在早上吃藥才容易出現,但雙盲實驗裏的人可能是在中午或晚上吃藥的,該如何發現對應的副作用?或者把對日間吃藥者來説是高毒性高出現頻率的副作用,標記成了低毒性低出現頻率的副作用怎麼辦?(因為也有可能實驗組的人吃藥是隨機選個時間吃的……)

所以別再扯啥西醫吃藥可以千人一方不講體質和其他條件的了,實際上他們的基因藥物是講體質的,某些會被特定細菌分解的藥物是講腸道菌羣結構的,現在連吃藥時間都要講了啊~~

西醫吃藥之前也要查查時辰對不對啦(藥廠反而拒絕做這種實驗,畢竟會增加研發成本~~)。

怪不得有些老中醫針刺穴位之前還會去想一下,今天是陰曆幾號?背後是一個很複雜的系統性假説呢……