明代太監的日常生活_風聞

瘟疫公司搬砖部-最近在看《宋案重审》2020-02-22 23:17

文:陳寶良

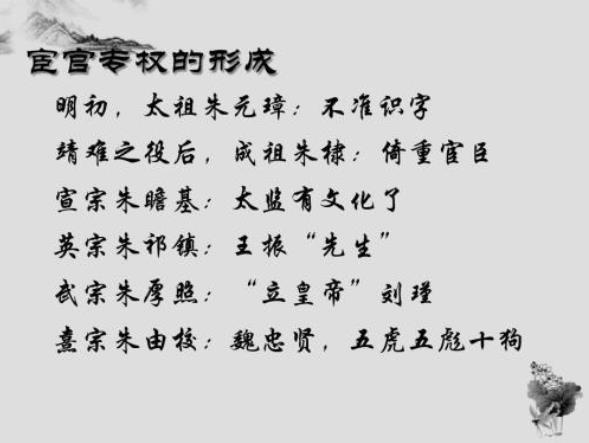

太監為刑餘之人,是宮廷中供使喚的家奴,這是偏於社會下層的一面相。太監又因專權而地位顯赫,耀武揚威,招搖過市,這是偏於社會上層的另一面相。北京是太監最為集中的城市。太監生活在皇宮中,所從事的是一些服侍皇帝或宮中后妃的事情,其生活當然是宮中生活的一部分。但在明代,太監時常外出採買,也與市井發生一定的關係。萬曆中期以後,礦監税使四出,太監蜂集各地城市,把城市攪得一塌糊塗。明人王磐作有一首《詠喇叭》的歌曲,對宦官到了地方上之擾民現象有深刻的刻畫。歌曲道:“喇叭,鎖哪,曲兒小,腔兒大;官船來往亂如麻,全仗你抬聲價。軍聽了軍愁,民聽了民怕,那裏去辨甚麼真共假?眼見的吹翻了這家,吹傷了那家,只吹的水淨鵝飛罷。”

明人謝肇淛記:“宦官、婦女看演雜戲,至投水遭難,無不慟哭失聲,人多笑之。”這足以説明,太監有婦女之性的一面。而明代也有一句俗語,道:三個性兒,不要惹他。所謂“三個性兒”,即:“太監性兒,閨女性兒,秀才性兒。”顯然,太監之性如同閨房女子一般。何謂“太監性兒”,一是喜怒無常,任意鬧事;二是多淚常顰,一味嬌痴。所以,太監的性子,確實很難把握,但如果拿得着,對了他們的心思,卻又是“頭也可割與人”,甚至替人出死力。

明宮太監生活,豐富多彩。或貪婪成俗,其性好賭,三五成羣,鬥雞、擲骰、看紙牌、下棋、耍骨牌、打雙陸;或好吃,輪流做東,約聚飲食;或奢侈成性,凡是生前的桌椅、牀櫃、轎乘、馬鞍乃至日用盤盒器具,均不憚工費,務求美觀,至於墳寺、莊園第宅,更是殫絕財力,以圖宏壯;或專門吃素,持佛氏之戒,修善念佛;或好花木,喜養魚,以示侈富;或好串戲,買來一些民間幼男,讓南人教習,以供自己耳目之樂。太監是明代芸芸眾生中的特殊階層,這些人的生活也頗值一記。

一 太監的家庭與性生活

中國的老祖宗早就留下訓條:“身體髮膚,受之父母,不敢毀傷。”又説:“不孝有三,無後為大。”閹割淨身而做太監,這是一般常人所不屑為,更為士人所鄙夷。那麼,怎麼仍有很多人想做太監呢?其原因不外乎以下兩個:一是在明代京畿地區,確有這麼一些人,他們家中無地可種,又生性疏懶,不願為人佃傭,整日在外閒逛,無所事事,甚至為非作歹。當看到有些人做太監以後發了財,又長了威風,着實羨慕煞人。於是,就私自淨了身,在北京潛住,想找個機會,託上一個熟人,到宮中找份差使幹,既混碗飯吃,或許將來自己也能得權獲勢。二是畿甸之民,乃至山東、山西、陝西等地,有些人希圖躲避徭役,又想僥倖得到富貴,而家中又有數子,就將其中一子閹割,名曰“淨身男子”。一旦進入內府,不但本人一家可以免役,而且其親鄰都可以享受免役的特權。在這些淨身男子中,能進宮成為太監的畢竟屬於少數,其中無法進入宮中者,就只好為乞、為盜,有些甚至起來鬧事,竟敢毆打禮部尚書這樣的大臣。

這些淨身男子進宮以後,有些人就掌了權,志滿意得。儘管如此,太監有時仍將閹割視為奇恥大辱。如正統年間,太監於經得志,其父來探望他。於經下簾笞父,冤他父親:“爾何忍閹兒?”過後,才上堂稱父,抱持而泣。

太監雖是刑餘之人,但也極力追求與常人相同的生活,即使不能娶妻生子,也要討“菜户”,拉“名下”,猶如娶妻生子一般。

太監有妻,在明代以前已有先例。唐代高力士,曾娶呂玄晤女國姝。又如太監李輔國,皇帝替他娶元擢女為妻。宋代太監梁師成妻死,一些大臣還前去祭奠拜哭。元人趙伯顏不花先有妻子,年過三十,元順帝才將他閹割,成為太監。不花捨不得妻子,入宮後仍與妻子共處。

明初洪武年間,明太祖下令,太監不準有妻,凡是太監娶妻,則處以“剝皮之刑”。但這一制度,到了宣德年間,顯然已起了變化。宣宗賜給太監陳蕪兩個夫人。陳蕪後由皇帝改賜姓名,姓王,名瑾,字潤德。天順初年,英宗也賜給太監吳誠妻。太監吳誠不但有妻,而且有妾,其妾為姚氏。自萬曆以後,太監大多與娼婦交好,並將其娶回,當時北京的坊曲即“西院”,已經成了這些太監的“外宅”。在明代,北京的婦女一般被視為“多懶而饞”。這些猥下的京城婦女,就與太監交往,時日一久,有些人就暱愛宦官,拋棄自己的丈夫,而甘願託身太監門下。

太監已被閹割,即常人所謂的已“去其勢”,或者説已無“人道”,那麼這些人要婦人又有何用?有人認為,太監雖被閹割,男性猶在,必須接近婦人,夜晚才能睡得安穩。如太監侯玉,不但人長得俊美,而且妻妾成羣。其中有一人,名白秀,為絕色佳人,與侯玉交好至厚,成了他的寵姬。據白秀透露,才得知太監性生活,確如所傳言的一樣,也是甚是相愛,而且淫謔超過常人。據説,太監每與女子交接,“則將女人遍體抓咬,必汗出興闌而後已。其女子每當值一夕,則必倦病數日。蓋慾火鬱而不暢之故也。”

有些太監為了恢復“陽道”,多吃牛、驢的“不典之物”,諸如“挽口”(牛、驢之牝具)、“挽手(”牛、驢之牡具)、“羊白腰”(外腎卵)、“龍卵”(白牡馬之卵)這些助陽之物,甚至聽信一些無賴棍徒的胡言亂語,殺生害人。如有魏天爵、林宗文兩位惡棍,向太監高寀百般獻媚,並向高寀進一秘方:“生取童男女腦髓和藥餌之,則陽道復生,能御女種子。”這位高太監聽後大喜,就多方買取童稚男女,碎顱刳腦。一些貧困之家,因生活所迫,只好割愛以售。更有甚者,一些惡少年用迷藥迷人稚子,得手後就進獻給高寀,以獲厚賞。隨後,高太監又買了幾位少婦,“相逐為秘戲,以試方術”。税署中,歌舞孌童也不下數十人,備極荒淫。

據毛奇齡《西河詩話》載,按照明代的制度,直房內官(太監)與司房宮人都有伉儷,稍微紊亂,即被治以“淫失”。凡宮人伉儷,稱為“對食”,又稱為“菜户”。宮中宮人與太監成為配偶,在晚明已成一時風尚。假若宮人沒有配偶,就會被女伴恥笑,被視為“棄物”。他們的結合,也有媒人講合。太監與宮人成為配偶,究其原因,正如明人沈德符所言,不過是“宮掖之中,怨曠無聊,解饞止渴”,才出此下策,但這也是傳統時代帝王后宮制度的必然產物。

假若太監強迫宮人作伉儷,就會被視為“白浪子”。崇禎年間,有一位在興龍宮供事的宮人,因學道而乞居象乙宮,與她的相好伉儷同居。到中元節時,夜裏到番經廠看法事歸,路過大高玄殿,遇見一位老太監。太監見她長的豔麗,就將她誘到石桌旁,強逼姦淫,導致訴訟。關於此事,當時內廷流傳着一首詩,詩云:“只合龍宮食菜薹,誤從鶴廠看經回。洞中枉作丹砂轉,石上還翻白浪來。”此詩就是太監之間為菜户而爭風吃醋的實錄。

太監與宮人配為“菜户”以後,在晚明已不以此事為諱。即使是至尊的太監,有人問他:“汝菜户為誰?”他也以實相告,顯然已是相沿成習,恬不為怪。只有那些太監的“名下人”或者一些廝役,與人談到此事,不是直言相告,而是説:“某公為某老太弟兄。”所謂“老太”,是宮女的尊稱,而“弟兄”一説,則是“翁嫗”的別名,是説他們是一對。在明代,福建稱那些好男風(即男姓同性戀)者為“契弟兄”,此或許就是模仿了這一稱呼。

太監有了對食的“菜户”,卻不能生子,所以一般將自己名下的小宦官當作自己的子孫。每次朝廷選拔宦官入宮,入選的淨身男子就進入了皇宮,稱作“進皇城”。內有一橋,叫“皇恩橋”,意思是説從此即可“受皇恩也”。不過,一般俗稱“忘恩橋”。據説,當宦官者大多是一些貧窶家子。一旦閹割以後,必定成為他人的廝養。等到進了皇城,獲得富貴,就開始仇恨起養他的人,報德以怨,所以把這座橋稱作“忘恩橋”。這些淨身男子入朝以後,內府各衙門的大太監就選擇其中面容姣好的人,任意拉去,名曰“拉名下”。所謂名下,猶如其子一般。所以,但凡大太監顯貴,其名下亦權勢顯赫。

二 附庸風雅

東魯古狂生著小説《醉醒石》第8回記有太監買扇子一事,可以從側面反映太監的審美趣味。小説敍述幾個太監一同逛內市,其中一個拿起一把扇子來瞧,是仿倪雲林筆意畫,一面草書。那位太監瞧了,道:“畫得冷淡。這是鬼畫符,咱一字不認得。”撩下,又看了一把,是米顛的山水,背面是鍾繇體書法。那太監道:“糊糊塗塗。甚麼黃兒,這字也軟,不中!”等到拿出一把畫有青綠大山水亭台人物、背面為姜立綱大字的扇子時,那太監才看,旁邊一個太監連聲喝彩道:“熱鬧得好!字也方正得好!”後又看一把宮式泥金花鳥扇,背後宋字《秋興》八首。那太監看後又道:“細得好,字更端楷。”顯見,太監不喜歡具有士人筆意的畫作與書品,喜的只是大紅大綠的熱鬧,字也追求方正端楷,説明太監的審美趣味不僅是宮廷的,更是世俗的。

明代太監多來自民間的貧家子弟,也有一些是由淨身教職入宮的。如永樂末年,明成祖下詔,凡是天下學官考績不稱者,許淨身入宮訓女官太監。這些地方教職,多由生員、貢監甚至舉人充任,有一定的學問根底。即使是那些原本並不識字的貧家子弟,入宮當了宦官以後,也曾接受過內書堂的教育,因而變得稍微“文雅”起來。在時風的薰染下,太監也不時參與文化生活,吟詩寫字,玩古董,習方術,崇佛道,與當時的文化風氣關係密切。在這些“中涓人”即太監中,有些人以“善詩”著名,有些則擅長時文、古文,更有一些人儼然成了書法家。據朱彝尊《靜志居詩話》載,太監張維,隆慶間入宮,伴讀東宮。張太監以善於賦詩著稱,被明神宗稱為宮中的“秀才”。他在禁中退食之地,植竹數竿,神宗題名為“蒼雪”,於是他就用“蒼雪”二字命名自己的詩集。又據劉若愚《酌中志》記載,太監鄭之惠專心於經史,能寫八股文與古文。天啓五年(1625),出任宮中典籍,後升為監官。崇禎元年(1628)冬天,崇禎帝親自考試他的文采,出了“事君能致其身”這樣一道八股文的題目,鄭太監揮筆立就,入了選,升任隨堂,也算是古今的殊遇。另據《甲申小紀》所載,司禮監太監高時明擅長書法,善於寫擘窠書。崇禎元年,大內中更換懸掛的匾額,全由高時明親自手書。除此之外,太監中還有多人精通書法。如憲宗時太監戴義,其楷書可與沈度相媲美;又太監蕭敬,其楷書筆法似沈度,而草書則從張顛、懷素,間雜以篆籀偏旁;史賓,多學能書,多得歐陽率更筆法,好寫扇,題有他的詩、字之扇,在宮中頗為流行。

太監的生活,在很大程度上受到了當時士大夫的影響。在明代,有很多太監喜歡與士大夫交往。如世宗時的王進德,好接賢士大夫,曾與陸深關係頗密,他所藏的《七賢過關圖》,就是由陸深題跋;萬曆朝時的王翱,字鵬起,號邨東,居住在西安門外,經常與士大夫唱和吟詩,有《禁砌蛩吟稿》、《郵東集》行於世;萬曆朝時太監諸升,字晉父,號鎮南,多讀博識,樂與士紳交遊。當時的士大夫以刻書或收藏、賞玩古董為風雅,形成一時習尚。於是,在一些太監中也刻意附庸這種風雅的生活。如萬曆朝時司禮監太監馮保,號雙林,篤好琴書,雅歌投壺,號稱有儒者之風。在他任上,司禮監刻了不少書,如《啓蒙集》、《四書》、《書經》、《通鑑直解》、《帝鑑圖説》。南京守備太監錢能與太監王踢都喜好古物,收蓄甚多。每隔五天,就讓人抬來書畫二櫃,在公堂中展玩。玩畢,“復循環而來”。他們收藏的書畫,多為精品、奇品,如“王右軍親筆字,王維雪景,韓滉題扇,惠崇鬥牛,韓幹馬,黃筌醉錦卷”,又有“小李、大李金碧卷,董、範、巨然等卷”。錢能所藏,還包括雲南沐氏家藏舊物;而王賜所蓄,又多為內府中的藏品。

當時士大夫崇尚方術,太監也趨之若鶩,以致上當受騙者也不少。如南京守備太監劉瑯,其人很貪婪,資財豐厚,在私第建玉皇閣,延請方外術士,講求煉丹爐火之術。有一術士獲知他尤其信神,每事就稱“帝命”,騙取了很多財物。劉瑯有一條玉絛環,價值百鎰,術士假裝讓他獻給玉皇大帝,隨後“竊之而去”。在成化一朝,很多方士投靠太監,藉他們之力而得到皇帝的寵信。如“妖人”王臣,憑藉“妖術”取得了太監王敬的信任,併成為王敬奉使蘇州、常州等府時的貼身隨從。術士李孜省,也憑藉書符咒水等雕蟲小技,交接太監梁芳、韋興、陳喜,因得重用。萬曆朝時太監魏學顏最受神宗之寵。其人癖好黃白之術,“門多異流,雖屢為丹客所哄騙,而至老不厭也”。

儘管太監百般模仿士大夫的生活,但他們的審美情趣與市民習氣更為相近。試舉下面幾例:

嘉靖初年,南京守備太監高隆喜歡收藏名畫。當時有人向他進獻名畫,他看後説:“好!好!但上方多素絹,再添一個三戰呂布最佳。”好好一軸名畫,卻要在上方素絹上畫一幅“三戰呂布”,割裂了畫面的統一性,説明太監名為嗜畫,實則不懂畫,不過湊熱鬧、圖好看而已。

蘭陵笑笑生所作小説《金瓶梅》中,與西門慶交往的也有幾位太監。小説第31回説到劉公公、薛內相兩位太監前去為西門慶賀喜,點唱戲曲套詞,其中多有幽默,太監出盡洋相,諷刺了太監的無文化。如劉太監先點唱“嘆浮生有如一夢裏”,此詞為歸隱嘆世之辭,顯與西門慶的華誕之喜不合;又點唱“雖不是八位中紫綬臣,管領的六宮中金釵女?”此詞是《陳琳抱妝盒》雜劇,也不符合慶賀的場面。薛太監點唱《普天樂》中“想人生最苦是離別”,更是離別之詞。最後,倒是薛太監一語道出了實情:“俺每內官的營生,只曉的答應萬歲爺,不曉的詞曲中的滋味,憑他每唱罷。”第64回説到薛太監、劉太監在西門慶府中聽海鹽戲子唱曲,認為風靡當時海內的海鹽腔“蠻聲哈刺”,只是讓唱道情的唱了一個“李白好貪杯”的故事,説明太監雖喜聽戲,但根本不懂南戲的滋味,只喜《藍關記》一類“搗喇小子山歌野調”,不曉得大關目悲歡離合,在審美趣味上與一般市民相同。

從整體上看,太監的文化品位不高。儘管如此,仍不得不承認,太監中也有一些是讀書的賢者,而且較有學問,留下了一些著作,甚至識得事情大體。如萬曆時司禮監太監陳矩,學術醇正,尤其對《周易》一經有獨到的見解。著有《皇華紀實》、《香山記遊》、《閩中紀述》等書。司禮監太監孫隆,任蘇杭織造太監,凡是蘇州、杭州景色佳處,“不惜厚費,多所點綴”,如重修西湖蘇堤。尤其是孫隆所造之“清謹堂墨”,款制精巧,與制墨名家方於魯、程君房二家相比,其劑料之精細,還勝過方、程二家。據説,他曾在杭州岳廟岳飛像前,用銅鑄秦檜夫婦、萬侯高、張俊四人的像,“俱鐫姓名於胸次,跪之殿中”,説明他識大體,能分辨忠奸善惡。

三 太監與宗教

太監中大部分人為沒有文化的貧家子弟,在他們的精神生活中,更多地保留了民間的信仰習俗,甚至與佛、道及民間宗教有着千絲萬縷的聯繫。早在宣德年間,宮中各監局的一些小內使就“多為僧人誘惑,有長食素者,亦有潛逃削髮為僧者”。正德、天啓二朝的權勢太監劉瑾與魏忠賢,就分別以崇道或佞佛著稱。劉瑾曾上奏請求,在朝陽門外建道教宮觀,供奉北極玄帝。後又奏請貓竹廠的空地給付大德玄明宮,供贍香火。魏忠賢殺人如同刈草營一般,但也禮佛敬僧,誠心屈體。宣武門外文殊庵僧秋月,高橋寺僧愈光,碧雲寺僧大誺,他都供養施捨,並起建梵宇,塑裝佛像,金碧輝煌。太監劉若愚,從崇禎以後,就開始皈依佛教,誦讀《金剛》等經,以及蓮池大師所纂《彌陀疏鈔》、《菩薩戒發隱》。

明代太監劉若愚曾對太監佞佛作過如下描述:“中官最信因果,好佛者眾。其墳必僧寺也。”由於太監好佛,在京畿一帶廣建寺廟,所以當時俗語云:南橋北寺。其意是説,北方寺廟之多,猶如南方水鄉之橋。北方的寺廟,大部分由太監創建,一座寺廟的費用甚至達到數萬兩銀子,窮工極巧。如錢寧建石經山祠,張雄建壽昌寺,於經建碧雲寺,費金銀不計其數。太監建廟之風,尤以西山為盛。每年春天三月,太監設齋供僧。按照平常的宗教風俗,所設齋飯不過蔬食果餅,但太監別出心裁,“甚至用腥葷,潛佐以酒”。更令人稱奇的是,太監從附近找來一些娼妓,根據路途的遠近,用葦蓆搭成圍棚,將妓女安頓在圍棚中,任憑僧人淫媾,號稱“大布施”。由此可見,太監信佛,行同胡鬧,很不嚴肅。

“門僧”之制,始於唐代的“門徒”。據載,唐開元年間,一些百官之家,“多以僧尼道士為門徒”,並與他們往還,即使家裏的妻子也無所避忌。明代的江南,仍然有“門徒”的稱謂。明代太監依靠自己在宮內的權勢,收羅僧人在自己的門下,成為“門僧”。如正統九年(1444),北京仰山寺僧金和尚,“自稱王太監門僧,詐罪人金銀數百兩”。所謂的王太監,就是當時的權監王振。正德二年(1507)三月,明武宗通過太監李榮傳下旨意,大功德寺住持宗澤升僧錄司左覺義,管事僧人方紳升任大功德寺住持。於是,緇流紛紛賄賂太監,號稱“門僧”。

太監信奉道教,一如佛教。自永樂年間在道教聖地武當山重建宮觀以後,歷代在武當山設有專門提督道教事務的太監。每當朝廷送玄武帝神像至武當山,也由太監專門負責其事。由於太監大多信奉道教,所以也有部分太監精通道教方術,並因此深得皇帝寵信。如弘治年間,內官監太監李廣憑藉丹術符水,受到孝宗的寵幸,權傾朝野。而太監所建道教宮觀,也為數不少。如在北京,劉瑾建有玄明宮,張忠建有隆恩宮;在南京,守備太監羅智、唐觀在烏龍潭廟廢址上建王靈官神祠。

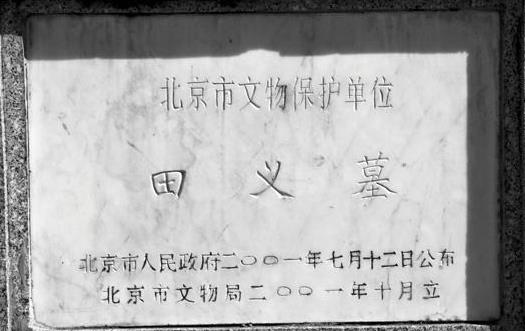

太監與宗教的關係如此密切,並且修建寺廟成風,其實也事出有因。概括起來,大體有以下三個原因:一是宮中太監的來源,多為民間的淨身男子,大約以閩人居多。然選中入宮的畢竟屬於少數,仍有大部分淨身男子無緣進入皇宮。這些未被選中的人就被安置在皇城外有堂子的佛寺中,俗稱“無名白”。二是太監既已淨身,自是絕嗣、絕祀之人,甚至香火乏人,死後無人祭祀、燒紙。無奈,一些太監生前就在寺廟旁選擇好墳地,而這些寺廟事實上也就成了太監的“香火院”。正如史料所記,這些寺廟均是官中信仰佛教的太監“營其身後香火藏”。明代史料言:“故事:中貴歿,必建寺於墓旁,肖其像祀之。”所指即此。而隆興寺,就是原司禮監太監張默齊的“壽藏處”。北京的智化寺,為正統年間太監王振所建。天順初年,在寺內立一旌忠祠,祭祀王振,“以僧官主之”。毫無疑問,也是僧人負責王振死後的香火之事。成化年間,太監錢喜、錢福死後,均得到明憲宗的賜葬,而且在葬地上蓋起了一座最勝寺。至正德二年(1507)五月,明武宗命將最勝寺前馬房草場地頃,撥與最勝寺“作香火”,用來贍護太監錢喜、錢福、錢能的墳塋。香山碧雲寺為正德年間御馬監太監於經所造。而在寺後,於經就立有自己的壽塚。天啓年間的權監魏忠賢,其所營墳墓也在碧雲寺旁。萬曆初,太監馮保營建葬地,造雙林寺。雙林為馮的別字。顯然,這座雙林寺也就是馮保的香火院。萬曆朝時太監陳矩,生前就預卜葬地於香山慈感庵側,在塚上建一石塔,稱“太極鎮山塔”;在墓道前豎一石坊,上寫“敕葬中使神道”。又立一石門,上面之額為“還一仙洞”。可見,這座慈感庵就是太監陳矩的香火庵。房山縣有一長羅寺,司禮監太監王安墓就在寺後。三是太監之性,大類女兒之性,對宗教往往容易佞信。太監之廣建寺廟,一如婦女之時常出入寺觀庵院。

儘管太監與宗教有一種天然的聯繫,但就他們整體而言,識字不多,胸無學術,對宗教不加區分,一概濫信。太監腦海中的宗教體系相當混亂,神號也多無稽。如北京的弘仁萬壽宮,為萬曆四十三年(1615)由司禮監太監林潮督建。中為文昌殿。左祀諸葛孔明,封號為“天樞上相”;右祀文天祥,封號為“天樞左相”。二人均被稱為“真君”。後殿祀雷神,又設禮斗台。在最後面建“太極造運寶閣”,內奉安昊天上帝。所有這些,無不説明太監雖生活在宮中,但精神生活依然與民間合拍一致,因為童年的生活已在他們身上烙下深深的印記,永遠無法抹去。