咸豐、同治之際江南瘟疫探略:“大戰之後有大疫”的典型案例_風聞

瘟疫公司搬砖部-最近在看《宋案重审》2020-02-22 22:54

文:餘新忠

這場大疫始自咸豐十年,同治元年達到高潮,同治三年,隨着戰爭的結束而漸趨平息。它是清代江南波及範圍僅次於嘉道之際大疫和疫死率最高的瘟疫,致使數百萬人罹難。

1

作為中國歷史上最後一次大規模的農民革命戰爭——太平天國起義,較長時期以來,受到了國內學術界,特別是中國近代史學界的極大的關注,眾多來自不同領域的專家學者對對這次起義的背景、經過、失敗原因、影響和意義以及領導人、革命綱領、統治思想和戰略得失等等,都作了大量細緻的考證和研究。不過以往的研究大都是在強烈的革命和反帝理念指導下展開的,因而不可避免地會對其中豐富的社會史內容有所捨棄和忽略。比如鹹同之際,在太平戰爭後期的主要戰場——蘇浙皖地區爆發的那場規模罕見的瘟疫,就很少為人提及。這與疾病、醫療這樣直接關乎生命的論題過去卻一直是歷史學家的“漏網之魚”。

隨着國際上醫療社會史研究的漸趨興盛和國內史學界對太平天國運動的重新認識,史學界對這一事件也開始有所注意。1990年出版的《近代中國災荒紀年》一書中,較多地著錄了這次疫災的有關史料。似乎主要是利用了這些資料,謝高潮於1996年發表第一篇專論這次瘟疫的論文《淺談同治初年蘇浙皖的疫災》。其後,張劍光在《三千年疫情》一書中列“咸豐蘇浙皖戰場疫疾”和“同治初年全國性特大疫災”兩目,專門談論這一疫情。另外曹樹基也在最近的兩篇論文中論及這次瘟疫。

目前史學界對這次疫情雖已有所注意,但顯然是初步的,對疫情流行確切的分佈地區、傳播途徑等問題還缺乏研究,對瘟疫的種類、戰爭與瘟疫的關係、瘟疫的後果等也仍待進一步深入的探討。

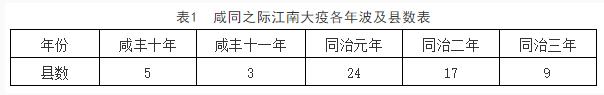

有關這次瘟疫具體的時空分佈情況,筆者根據各地方誌、部分文集、筆記、醫書以及部分資料集等文獻的記載,綜合如下:

咸豐十年,五、六、七月間,常熟時疫興起,死亡相繼。無錫六、七、八月,疫氣盛行,死亡相藉。七月,烏程烏鎮大疫,每十家必有死者二。九、十月,嘉興濮院瘟疫盛行。秋冬之間,吳縣大瘟疫,死者甚多。

咸豐十一年,臨安大疫。昌化大疫,死亡無算。秋,嘉興濮院盛行霍亂轉筋之症。

同治元年,四月間,嘉興有吐瀉等病,不及一晝夜即死。婁縣、上海、川沙、南匯,夏五月大疫。上海霍亂大流行,死者數千人。五月,嘉定大疫。金山張堰夏五月大疫。金山夏秋之間大疫。夏五月,江浦大疫。嘉善正月大寒,人多凍死,夏大疫。石門,夏大疫。青浦蒸裏兵亂,田多不治,夏大疫。夏秋之交,吳縣大瘟疫。夏秋以來,常熟時疫流行,無家不病,病必數人,數人中必有一二莫救者。間有子午痧,朝發夕死。吳江時疫流行,日死數十人,名吊腳痧,無方可治,不過周時。臨安夏秋疫,時大兵之後,繼以大疫,死亡枕籍,邑民幾無孑遺。昌化夏秋大疫,徙死相望於道,黎民幾無孑遺。六七月,孝豐瘟疫,民遭兵戈者半,遭瘟疫者亦半。烏程、歸安難民均病瀉痢,穢氣逼人,死者日二十餘人。紹興六月大水成災,七月,疫大作,加以窮餓,民死者益多。秋八月,江南大疫,南京軍中尤甚,死者山積。溧水大疫,時寇亂方劇,民皆乏食,死者無算。秋八月既望,昆新淫雨十晝夜,河水暴漲,鬥米千錢,道饉相望,癧疫大行,有全家病歿者,瑣尾流離,至斯為極。閏八月間,駐海寧之太平軍瘡痍及瘟疫大發,死者無算。

同治二年,春二月,婁縣、奉賢、上海、川沙、南匯城鄉鬼嘯,大疫。五月,嘉興疫。時天熱亢旱,酷熱,盛川死疫者經掩埋局收管,三日間計死二百餘,餘鎮亦每日各有數人,皆半日病而已。諸暨、山陰二月淫雨,夏旱,大疫。六月常熟疫氣大作,病者只半日不治。海寧自四月下旬,旱災嚴重,七八月,復遭潮災,米價騰貴。又遭時疫(原注:吊腳痧),亦傷無計。八月,吳江各處時疫流行,死者甚多。新陽信義,大亂初平,繼以大疫,鄉間無槥可售,屍骸枕藉。嘉定大疫,夏,河水生五色蟲。孝豐疫癘盛行。富陽大疫。鎮海秋疫。

同治三年,正月至四月,江陰大疫。四月,自長毛去後,常熟遍處起病,醫者忙極,西南尤甚,死者亦多。春夏靖江大疫。粵寇初平,宜荊癘疫迭起。烏程、歸安六月天炎疫作,每日死者動以百計。七月間,南京軍營中疾疫大作。寶山大疫流行。丹陽大疫,屍骸枕野。象山秋疫。

據以上資料表明,我們將這期間各年瘟疫所波及的縣次製成表1。

可見,所謂的同治初年大疫實始自咸豐十年,同治元年達到高潮,同治三年,隨着戰爭的結束而漸趨平息。咸豐末年之疫乃這次大疫之前驅期,同治元年為極期,同治三年和四年為緩解恢復期。前後共波及32縣次。

有疫地區主要集中在江寧府、蘇州府、松江府、嘉興府、湖州府和杭州府等太平軍和清軍反覆爭奪之府縣,其中上海縣雖一直未被太平軍攻佔,但戰爭一直未斷,而且,又有大量難民湧入,所以也是疫情多發地區。而相對受戰爭影響較小的寧波府、爭奪不甚激烈的鎮江府疫情相對較少。值得注意的是,在浙西西部的孝豐、臨安和昌化等較為閉塞、瘟疫較少光顧的地區,這次也因太平軍的數度攻入而發生了較為嚴重的疫情。常鎮地區,由於沒有出現像在蘇州、松江、嘉興、湖州和杭州等地太平軍和清軍反覆激烈爭奪的局面,所以在前期疫情較少,但在後期清軍的收復戰後,也有較多的地區出現了疫情。由此可見,與嘉道之際大疫主要沿交通幹線傳播有所不同,這次瘟疫基本隨着戰場的出現和轉移而引發、傳播。

2

現有的研究業已指出,這次大疫,不只是一種疫病,謝高潮認為是霍亂、斑疹傷寒和瘧疾,張劍光指出以霍亂為主,菌痢等其他傳染病為輔,曹樹基等人則認為是鼠疫與霍亂和“瘧痢”等。這些研究雖然指出了大疫所包含的部分瘟疫種類,但大多缺乏具體論述,而且也不夠全面或存有誤會。

曹等人認為存在鼠疫的依據僅僅是雷豐《時疫論》中一段話,殊難説明問題,且涉及地區為不在江南範圍之內的衢州一地。在江南地區,筆者尚未發現有鼠疫流行的證據。除了鼠疫,斑疹傷寒的可能性也較小,因為斑疹傷寒主要通過身體中的蝨子傳染,常見於氣候寒冷的冬春季。而從上面資料中很容易發現,這次瘟疫大多發生在炎熱的夏季。而夏季的江南,人們常常可以泡在水中避暑,身上長蝨子可能性極小。不過在軍人中,因為戰事頻繁,出現一定範圍的流行,也非絕對不可能。至於真霍亂、瘧疾和痢疾,都應是存在的。不過,此外,至少還包括天花、類霍亂等烈性傳染病,傷寒和百日咳等疾病也可能存在。

在以上疫病中,霍亂最為搶眼,記載也多。比如,咸豐十年九月,秀水和桐鄉交界的濮院鎮,“自此月初六雨後,天涔涔雨,陰慘之氣逼人,瘟疫大作,死者日以五六十人,而染者都是寒疾之狀,多則二日,少則一週時許,亦有半日即死者。”同治元年六月蘇州“賊禁食西瓜。夏秋之交,大瘟疫。忠酋書記某食西瓜後染瘟疫死,故禁食之。”雖然未能獲得具體症狀,不過從食西瓜而染疫死者這一記載看,是霍亂的可能性極大。稍後,在南京的清軍軍營中,“疾疫大行,兄病而弟染,朝笑而夕僵,十幕而五不常爨。一夫暴斃,數人送葬,比其反而半殕於途。”疫情如此暴烈,若不是有意誇張的話,亦當是霍亂。根據以上所述和上錄資料,基本可以認定是霍亂的縣份有:咸豐十年和十一年的嘉興府的濮院鎮,同治元年的嘉興、秀水、上海、長洲、元和、吳縣、吳江、嘉定和南京,常熟則間有之,同治二年的海寧、常熟,同治三年的上海。另外發生在孝豐、臨安和昌化等地的瘟疫也有較大可能是霍亂。對這一地區的疫情,現有的記載較為簡略,還難以確定地判斷其為何種疫病,不過從嚴重程度和“死者什八九”、“每有輿尸於途,舁者竟亦死去”等記載,以及周邊地區多有霍亂流行而且常有軍隊往來於該地區等情況來看,是真霍亂的可能性較大。

瘧疾,謝高潮在前揭論文中已經論及,不過他所舉的均為軍營中的例子,其實在地方上,也多有流行。比如,常熟人龔又村在《自怡日記》中記載,八月十八日,祐兒“感冒”,二十日,“連患寒熱,似有瘧象。”廿二日,“祐兒痁作旋汗,傍晚已平。”似為間日瘧。而他本人,八月十六日,“因寒而熱,得汗而解”,十八日,“予熱又作,飲薄荷湯葛粉,至夕汗出而輕”,二十日,“予仍熱”,廿二日,“至午得汗而熱解”,也象是間日瘧的症狀。不過瘧疾應該不像謝所説的那樣是一種傳染性很強、死亡率很高的傳染病,相反,除非是較少見的惡性瘧,死亡率較低,像上面提到的兩人,雖然疾病延續較長,但均無生命危險。痢疾是清代江南夏秋常見的疫病,在戰爭年代,勢必會更加嚴重,在這次大疫中,有關的記載不時出現,比如同治元年,松江,“自七八月以來,城中時疫之外,兼以痢疾,十死八九。十室之中,僅一二家得免,甚至有一家連喪三四口者。”又如,同治二年六月,常熟某地十九至廿三日,“疫氣大作,病者只半日不治”。而不知姓名的作者則於十四日起,患痢疾,至廿四日稍止。

天花這一傳統的地方病也有流行。同治三年四月,常熟“自長毛去後,遍處起病,……本鎮左右近側,亦多病家,更有出自花亦不少”。上海“同治初,天痘盛行,(黃)錞請於巡道應保時,就邑廟設牛痘局,自任施種,捐備苗藥”。上海從同治三年至同治末,未見有疫情發生,因此同治初的天痘盛行應發生在這次大疫期間。

類霍亂即急性胃腸炎,雖是不易發生大流行的傳染病,但在特定條件下,特別是飲用水資源出現污染的情況下,也會出現一定範圍的流行。由於這一疫病與真霍亂類似,而且這期間又有真霍亂流行,所以很容易被視為真霍亂。比如,前面已經談到,從咸豐十年起到同治元年,嘉興的濮院一直有霍亂流行,故同治二年七月因喝了帶鹹味的河水而出現的所謂“吐瀉霍亂”一般也就被當作了真霍亂。實際上,沈梓雖明確説“遂有霍亂吐瀉之病”,但只要完整地看看他的描述,就能發現此霍亂非真霍亂。他説:

至今年春季,濮院水即帶鹹,然時鹹時淡,尚無害於田禾。至七月則竟鹹矣,飲之者肚腹率作脹痛,遂有吐瀉霍亂之病。八月為盛,不過周時便隕命,統濮院鎮鄉每日輒斃數十人。他鎮食鹹水者,其致病亦與濮鎮相若。……餘於八月卅赴烏鎮,舟人飲鹹水者皆患肚痛腹瀉,……凡鹹水之港,水作紅色。

這裏至少有兩點與真霍亂的不相合,首先真霍亂髮病多為無腹痛吐瀉,僅少數中毒型或乾性霍亂患者,偶有腹痛表現,而當時之人,“肚腹率作脹痛”。其次,被病人或帶菌者吐瀉物和糞便污染的水源是真霍亂主要的傳染途徑,受污染的食物和蒼蠅也能傳播疾病,而當時患者均為飲用受污染的鹹水之人,若是真霍亂,致病途徑絕不可能如此單一,污染水源肯定不止是帶鹹味的河水,未變鹹的淡水一樣會帶菌。當時之河水變鹹,雖是因為海水倒灌,但從“水作紅色”看,應該還存在因為環境破壞而導致的其他污染。由飲用同一種受污染的水或食物而引起的吐瀉腹痛,應是較為典型類霍亂(急性腸胃炎)。

此外,在戰爭動盪的年代,環境污染,人民體質下降,江南地區夏秋季節一向多發的傷寒出現流行也應是情理中之事。不過遺憾的是,我們並未發現明顯證據表明這期間有傷寒流行,只是有些個別的記載透露出存在傷寒的可能。比如,咸豐十年,濮院沈梓之母,自八月初起病,九月十五日,當沈梓見到她時,“寸步不能行,骨瘦如柴,身熱,咳嗽不止,終夜不輟”。傷寒的一個重要特徵便是長期身熱不退,而且老年傷寒常病發支氣管炎和肺炎等疾病。因此,沈母應該不無患老年傷寒的可能。至於百日咳,從龔又村的日記中可得到一些證據。同治元年秋,常熟的龔又村一家有一半多罹疾,其中兩兒兩女均患病在身,除幼女於八月二十五日亡故外,其他三個孩子都於八月初起病,至九月末才見痊癒(該年閏八月),病程近三月。前面已經談到,他本人和其祐兒所患當為間日瘧,實際上,他的其他子女,也有寒熱間作之症狀,也極有可能患瘧疾。但似乎又不僅僅是瘧疾,因為這幾個孩子均有咳嗽、咳中見血、口疳、口腔潰瘍等症狀,而瘧疾一般不會出現肺和呼吸道上的症狀,也少見這方面的併發症,並且,家中同樣患瘧疾的大人均未見這些症狀。因此,應不排除這幾個孩子在患瘧疾的同時,患有百日咳的可能。

還需指出,在一般情況下,特別是在災荒戰亂之年,發生的瘟疫,即使在同一時期同一地區,也往往是多種傳染病同時出現。比如龔又村一家,就可能有兩種疫病同時流行。又如,同治元年,常熟有霍亂流行,但在龔又村的家鄉,“夏秋以來,無家不病,病必數人,數人中必有一二莫救者”,不像是真霍亂流行。因此,在判斷某次瘟疫為何種疫病時,顯然不能根據個別的記載就斷言其為何種傳染病,而需要持極審慎的態度。

3

謝高潮將這次瘟疫的發生歸咎於自然災害、政權腐敗和戰爭等因素,其實這也是通行的做法。對這類解釋,一般總是難以辯駁的。其實,每一疫情的發生,儘管一般都是在災荒、戰亂因素,人口因素,環境因素和習俗因素等多重因素共同作用的結果,但每次必然有其特殊的機緣,即具體而獨特的原因。我們的研究不僅要指出通常都存在的一般因素,更應深入細緻地勾勒出這些原因和結果之間具體的關聯並揭示出其獨特的因素。實際上,一般而籠統的論述並不需要以具體深入的研究為前提,有時甚至不用研究也不難知曉一二。在這三種因素中,與戰爭的關係稍後再論,另外兩種明顯不屬於我們所説的具體而獨特的因素。就自然災害而言,根據對陳高傭等不完全記錄的統計,1854—1863年,江南共發生除瘟疫外的各種天災9次,此前十年和此後十年均為7次,並無顯著的差別。而從各種地方誌“祥異”中的記載來看,咸豐年間,主要的災患只有六年的蝗災、十一年冬的大雪以及二年的地震,其中唯六年的蝗災影響較大,然與嘉慶十九年之旱災,道光三年和二十九年之水災仍不可同日而語。與此同時,在一些縣誌中,還有不少歲稔的記載。舉例來説,關於咸豐十年的瘟疫,謝高潮將其和雨水偏多相聯繫,可事實,當年江南的災情並不突出,譬如,未被太平軍攻佔的南匯縣雖秋雨偏多,但歲仍豐稔。其他大多地方誌,都未提及當年有什麼水災。這一年出現瘟疫的地區,像無錫、蘇州、嘉興和湖州等地,均是受戰爭破壞相當嚴重的地區。顯然,是戰爭引發了瘟疫。至於説政權腐敗,從長遠的觀點來説,當然是有聯繫的,但具體而言,當時的政權並不見得比此前或此後更加腐敗。由此可見,戰爭是這次瘟疫唯一直接的主要的因素,儘管此間發生的一些未必嚴重的天災也應當承擔部分責任。實際上,這也是清代江南唯一一次由戰爭引發的大疫。

關於戰爭與瘟疫的關係,謝高潮從三個方面予以了論述:1、幾十萬軍隊在此地聚集,造成了這一地區糧食的緊張;2、湘軍軍紀敗壞,滋擾地方,魚肉良民;3、戰爭使本來很壞的災區環境受到了人為的污染。這些揭示不無見地,不過還顯然存在不少的可以申論和補充的空間。首先,謝總是把戰爭造成的破壞一律歸罪於清軍,這大概是在某種既有觀念指導下而產生的認識。對地方的滋擾和環境的破壞,顯然不會僅是清軍一方造成的。其實,在文獻中,同樣因為立場問題,時人追究的大都是太平軍的責任。比如沈梓嘆言:“凡賊兵攻吳江者,皆以劫掠、放火、殺人、割稻為事,……(黃先生:此後引文刪除)”又如,從江南地區的方誌中,可以發現,有相當多的建築和公共設施都是在咸豐十年的所謂“庚申之難”遭受破壞的。《平賊紀略》中這樣描述了(無)錫金(匱)太平軍攻佔前後的變化:

吾邑庚申以前,城鄉民稠地密,半里一村,十里一鎮,炊煙相接,雞犬相聞,市肆繁盛。……遇難以後,附郭周圍,一望平蕪,惟東門外亭子橋存民房百間,西門惠山存祠廟數百間外,其餘瓦礫盈途,變成焦土。

這樣,環境的惡化自然不可避免,當年夏季,在蘇州,

遺骸遍道,浮胔滿河。時天晴,炎氣燻蒸,臭穢難聞,好善者方以蘆蓆裹之,埋以土。過善人橋,見一屍仰卧河濱,一蒙茸肥犬齧其股;一屍橫岸草間,覆以敗席,上露發蓬鬆,下露足弓鞋,宛然古詩:發紛紛兮置渠,骨籍籍兮亡居。思之慘絕。

城中府、縣署無恙,唯三大憲署燒燬。賊緣久旱,城河流血,穢臭不堪,欲載行李出城,適廿七日大雨衝而又中止,……

其次,除謝所言及的三點外,至少還有以下幾個由戰爭直接造成的後果與瘟疫的發生和傳播密切相關。第一,頻繁的戰事,嚴重地破壞了當地正常的生產和生活,致使饑饉載道,民眾體質普遍下降。從咸豐十年到同治三年間,蘇南和浙西的不少地區在太平軍和清軍佔領中數度易手,戰事頻仍,人民或死於戰火,或為躲避戰火而出逃他鄉,必然會嚴重影響農事和日常生活。比如在安吉,“自庚申至壬戌(咸豐十年至同治元年)賊往來不紀其數,民始時死於兵戈,其餓斃者尚少。至壬戌五六月,顆粒難收,民皆食木皮青草,由是八九餓斃。”在嘉興,“(咸豐十一年九月十一日)逃難返鄉之人餓死無算,田坂地角及乾枯叢中皆有死屍。蓋自前月廿六日逃難而出,至是已二旬日,而賊猶未退,即有囊資,亦告罄矣。其無囊資者,安得不死。”又如在常熟,同治元年四月,支塘、白窯、雙風、浚儀等處“被零匪焚掠,水多浮屍,翻掘秧畦尋覓財物,致令農散田荒”。第二,由於戰爭嚴重破壞了當地正常的生產和生活,致使各地難民不斷增加,同時,鹹同之際,蘇北及江北其它省份時有旱蝗等災發生,大量饑民紛紛南下覓食,特別是同治元年,“各省旱荒,兼受蝗害,災民紛紛渡江,不下數萬,而留養淮揚復十餘萬”。難民生活無着,路途奔波,本來體質就差,加之居住條件和環境衞生狀況惡劣,特別容易誘發瘟疫。早在咸豐六年時無錫、金匱的難民營中就有疫病爆發。

(咸豐六年五月)向營退丹陽,上游難民紛紛南下,……旋錫、金派養難民三千餘人,分四門寺廟居之,時值亢旱酷熱,臭穢不堪,疾病叢生,急為之醫治,疫氣傳染,死者頗眾。

這一次,難民爆發瘟疫的記載則更為多見,比如,在常熟,“復有留養難民,雜處祠門,藉苫寢地,釀成濕疾,時疫又興,死者相繼,婦哭兒啼,遺溺遍地。”又如在湖州,“利濟寺中難民獨多,天甚炎熱,四處散居,人皆坐卧地上,各相枕藉。又均病瀉痢,穢氣逼人,死者日二十餘人。”第三,軍隊和難民的流動也直接導致了疫病的流傳。與嘉道之際大疫基本分佈在一些重要的交通幹線上不同,這次在浙西西部的孝豐、臨安和昌化等地也有嚴重的疫情發生。而這些地區,地處山區,相對地廣人稀,交通也較為閉塞,在嘉道之際那場影響面更廣的瘟疫中,均未被波及。該區為浙皖間的重要通道,從咸豐十年開始,太平軍在這一地區數度往來,疾疫極有可能就此從蘇南或嘉興和湖州的中心地區傳入。據上文所述,這一地區的瘟疫是真霍亂的可能性較大。如此,那麼它應是由太平軍帶入的,因為在嘉道之際的大疫中,該地區未受影響,而此後江南又再沒發生大範圍的霍亂流行。第四,戰爭使國家和社會對付災荒的能力嚴重下降。清朝雖然有一套較為嚴密的災荒救濟制度,但在戰爭年代,必然無力施行,而且相當多的鄉賢在戰亂中往往自顧不暇,其救濟能力自然也會降低。比如,浙西海塘,在咸豐十一年前就已圮處,一直未能修復,致使滷水倒灌內河,此後又一再圮塌,導致嘉興的不少地區河水變鹹,致生“霍亂吐瀉”之疾。並且還使田稻受損,“海寧海鹽等地三年無成谷” 。又如在無錫、金匱,

復城後,各鄉鎮立局,收養流離失所之民,……惟米珠薪桂,終難周全,冬春之飢寒交迫,夏秋之暑濕燻蒸,病死無數,非獨殮無棺木,葬亦開千人坑埋之。且伕役扛屍,嘗以兩屍為一扛,甚至有未氣絕者,伕役曰:“帶去。”或能言未死者,則曰:“早晚一樣。”竟帶去埋之。

這在平常的年代,無疑是難以想象的。

由此可見,戰爭導致了民眾體質下降、環境惡化、惡劣生存條件下的聚居人口增加、大規模人口流動頻繁以及國家和社會救濟能力下降等,這些都便利乃至促發了原本就存在於江南地區的霍亂等疫病的爆發和流傳。致使本來不太可能出現重大疫情的時期,在戰爭的作用下,發生了全區域性的特大疫災。

在戰爭年代發生如此嚴重的疫情,其後果必然是災難性的。最顯著的莫過於人口的損失了。從前面引述的一些文獻中,很容易發現瘟疫造成了大量人口死亡。在清代江南的歷次瘟疫中,這是人口疫死率最高的一次,總的來説,這次瘟疫的疫病死亡人口所佔比率大約在8—15%之間,一般不會超過20%。當然,在極個別地區,比如嘉興的濮院,疫死率達四五成,也不無可能。太平戰爭前,江南十府一州的人口大約在四千萬,若按疫死率8-15%的疫死率計,疫死人口多達3,200,000-6,000,000。這場瘟疫僅在江南就奪走了數百萬人口的生命,不能不説是一場極其可怕的人間慘劇。

戰爭導致了這場災難,同時瘟疫本身也會對戰爭造成一定影響。軍營是一個人口相對集中的地方,而且,生活衞生條件又相對較差,所以也往往是瘟疫最易爆發的場所。比如,同治元年,據曾國藩奏稱,“大江南岸各軍,疾疫盛行。……近日秋氣已深,而疫病未息。寧國所屬境內最甚,金陵次之,徽州、衢州次之。水師及上海各軍,亦皆繁興,死亡相繼。”將士的大量染疾甚至死亡,必然極大影響軍隊的戰鬥力和軍事部署的順利實施。就在這一年,曾國藩曾數次具奏瘟疫的影響,七八月間,“金陵賊匪未撲官軍營盤,曾國荃因營中病勇過多,亦未進攻。……左宗棠在浙,亦苦營中患病者多,不能指撝如意。”他奏言:“今歲夏秋以來,疾疫大作。昔時勁旅,頓變孱軍。”這些都為臣子向上的報告,儘管不免存在為推脱責任而有意擴大瘟疫的危害的可能,但瘟疫對戰爭造成了一定的影響應是可以肯定的。只不過,當時無論清軍還是太平軍都缺乏良好軍事衞生醫療制度和設施,故疾病不可能只對清軍一方造成損害。這一點,朝廷對相關奏摺的答覆中已經指出,“至天災流行,必無偏及,各營將士,既當其阨,賊中豈能獨無傳染?”其實從其他一些資料中,我們也可以發現,這一年,太平軍中同樣疫癘流行,比如,《花溪日記》記閏八月間,駐海寧的太平軍“瘡痍及瘟疫大發,死者無算”。有些研究者甚至把瘟疫看作太平天國革命失敗的原因之一。不過這位作者只是簡要描述了這次瘟疫的概況,並沒有論及瘟疫的具體影響以及與太平軍失敗的確實關係。因此,至少就這次戰爭來説,瘟疫雖然可能對戰爭的具體進程產生影響,但由於它對參戰的雙方同樣產生危害,所以於戰爭最終的勝負應該不具有決定性的作用力。

至於其他方面的影響,比如環境、經濟生產、醫藥衞生、民眾心態等等,或上文已有涉及,或需專文深究,限於篇幅,於此不論。

4

瘟疫既是天災,亦是人禍。説其是天災,是因為瘟疫都有自然存在的致病微生物所致,非人力所完全能控制。但另一方面,瘟疫在人羣中的爆發流行又都與一定人為因素相關,比如戰亂、人口聚集、人口移動、人為因素造成的環境變動和風俗習慣等等,所以又是人禍。就這次大疫來説,顯然人禍的因素更大一些。若沒有戰爭,當不至於有如此慘烈的瘟疫發生。這次大疫,是清代江南涉及範圍僅次於嘉道之際大疫和疫死率最高的瘟疫。在多種瘟疫中,真性霍亂無疑是其中最主要的冷麪殺手。由於人體對病原體具有自然的免疫力和調適力,所以一般情況下,某種瘟疫首度造訪該病原的“處女”人羣時,殺傷力最強。然而,真性霍亂自嘉道之際傳入江南至此時,已有三四十個年頭了,疫死率不降反升。顯而易見,此中戰爭的作用至關重要。不論怎樣認識這場戰爭,立足於瘟疫這一特殊的災難,我們確實看到了戰爭推動天災,天災又加劇了人禍,人禍夾雜着天災致使家園損毀、民眾流離、河山殘破、生靈塗炭,腥風苦雨,一時佈滿人間。

關於太平天國運動的功過是非,眾多的專家學者已做了大量深入細緻的論述,筆者無意也無力於此置喙,只是希望從瘟疫這一側面,揭示出戰爭的一些後果,以進一步表明,對戰爭所造成的人間慘象,無論持怎樣的立場都應給予足夠的重視。