《山谷風煙》:土改歷史的文學書寫——土地改革運動文學札記之一_風聞

桃花舍主人-中国人2020-02-28 14:04

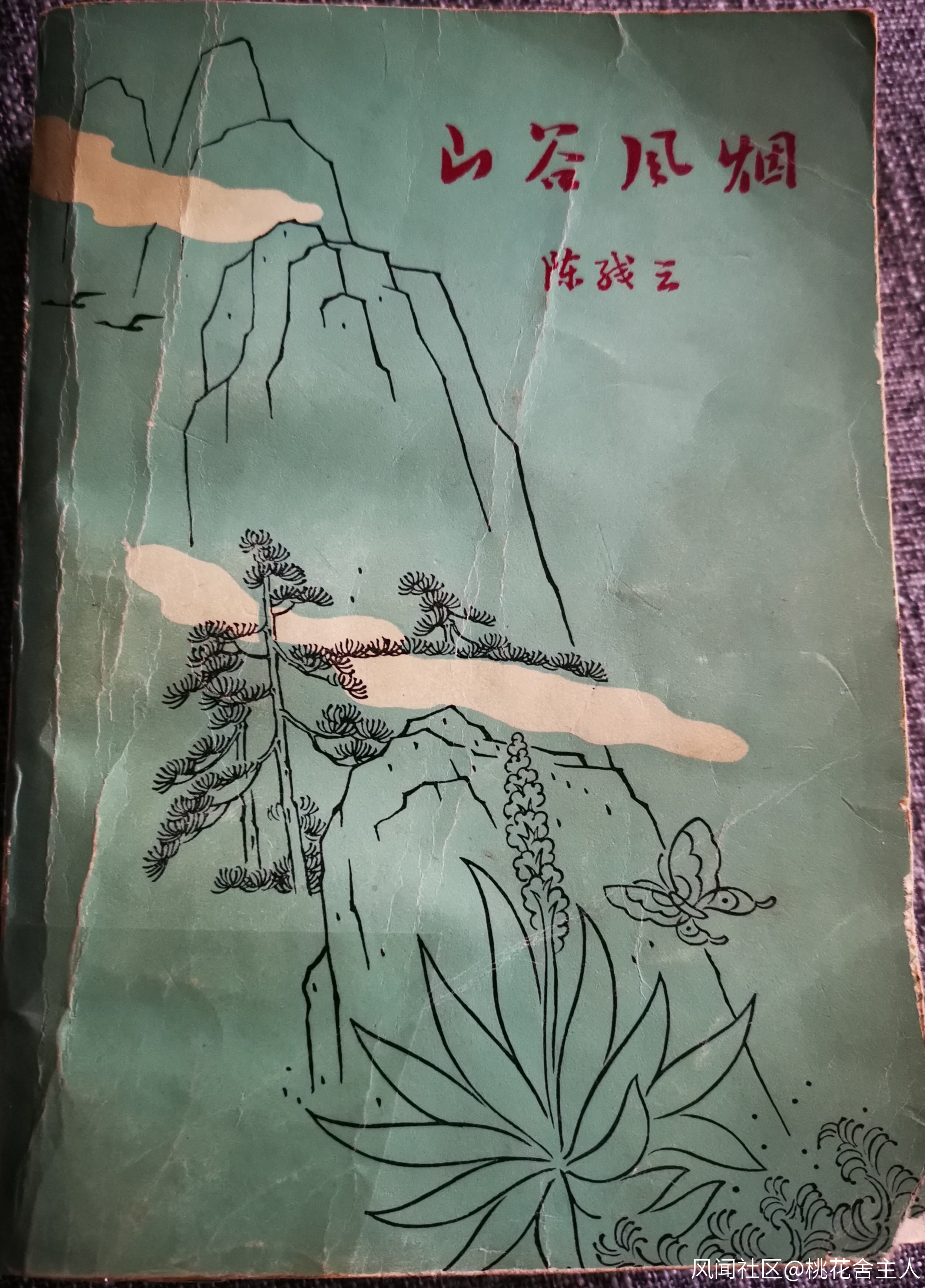

長篇小説《山谷風煙》,陳殘雲著,上海文藝出版社西元1979年10月出版。

長篇小説《山谷風煙》,陳殘雲著,上海文藝出版社西元1979年10月出版。

這是一部描寫新中國成立之初南方新解放區土地改革運動的小説。

小説的故事發生在西元1952年廣東西江南岸山區某縣,從土改工作組進駐雲峒鄉開始:

面對山鄉村民們因不瞭解、害怕而形成的冷淡、躲避,工作組人員分頭訪貧問苦,紮根串連,與貧苦農民實行“三同”(同吃、同住、同勞動),很快贏得他們的初步信任。工作組及時召開全鄉大會,啓發貧苦農民訴説“流離失所,朝不保夕,無數人賣兒賣女,家散人亡”、“吃稀粥,吃狗蓢(野生植物土茯苓),吃黃狗頭(野生植物狗脊)”的苦難,激發他們對地主和國民黨反動官府的憤怒。同時,解散暗中庇護地主的舊鄉政府機構,收繳舊民兵組織的槍支,將鄉政府的大印收回,由此解除村民們的疑懼。

接着,土改工作組幫助農民積極分子成立農民協會,支持農協組織農民鬥爭逃亡了的惡霸大地主劉耀庭、徐潤山的家人,迫使他們賠退一部分剝削之財,解決了貧苦農民迫在眉睫的生活和生產困難。

與此同時,由農協出面,號召、組織村民“自家帶工具,帶伙食,從早到晚,熱熱鬧鬧地幹着”,把各村的河堤、陂頭(一種農田水利設施)、水圳(水溝)都修好了。“這些被看做散沙一樣的單門獨户的貧苦農民,剛剛覺醒起來,串聯起來,就在鬥爭中和集體勞動中顯示出了生氣和力量。”

春耕時節,由農協組織成立“一個暫時代管地富耕牛的小組”,對鰥寡孤獨和老弱派人代耕,“缺口糧、缺種子、缺牛工的都得到解決,缺勞力的困難户也得到了幫助”。村民們在“農協積極分子的帶領下,土改隊的協助下,生產情緒很高,生產進度很快,穀雨之前就插完了秧,連芋頭、花生、木薯和一些雜七雜八的作物都種下了,打好了一個生產勝仗”。

土改工作組和農協積極分子還在對村民做細緻工作的前提下,召開“報上當”村民大會,鼓勵一些村民“自報受騙上當的事實”,揭露一些地主、富農在土改開始前,用拉親拉故、小恩小惠、軟化收買的手段讓人代藏財物,以及造謠、污衊共產黨以恐嚇村民,等等陰謀詭計。通過這些,教育、團結了廣大村民,打擊、孤立了反動地主、富農。

在將廣大羣眾團結、發動起來的基礎上,進行了全鄉的“劃階級”,確定了貧僱農、中農等受苦羣體和地主、富農等剝削階層各自不同的階級成份,明確了土改的幫助對象和鬥爭對象。隨即,對地主、富農的財產進行沒收:“各個村子早已組成了沒收隊伍,在農協委員的率領下,在農民的簇擁下,興高采烈地擁向地主家去,將耕牛、農具、傢俬、衣物通通沒收,富農的多餘房屋也徵收,加以清點和登記。”

隨後,進行土地改革的主要任務:分配土地。首先舉行了鄉農民代表大會,確立了分配土地的原則、思想、政策和辦法。然後農協骨幹和農民代表分頭回村裏串連,組成分田小組,召開老人會、婦女會、青年會等等,向村民講解政策,打通思想。根據“徹底消滅地主階級,滿足貧僱,發展生產”的原則,通過田畝定級、抽多補少、抽肥補瘦、自報公議等一系列工作,完成了土地的平均合理分配。分田後,“鐮刀聲和人們的歡笑聲在田野中洋溢。歡笑聲不僅是因為有一個好收成,而且主要是土地還了家,莊稼漢真的成了土地的主人。”

之後,沒收的耕牛、農具、房屋、衣物等,也在土改隊的指導下、農協的具體工作下順利地分配給了貧苦農民。

在這些過程中,工作隊還帶領翻身農民抓獲了逃亡的反動鄉長徐田和惡霸地主劉耀庭、徐潤山,分別交由農民大會訴苦、鬥爭,徹底打破了反動階級的反撲幻想,堅定了廣大農民翻身作主的信念。

土地分配完成後,在區委的指導下,土改工作隊的協助下,雲峒鄉進行了民主建政:全鄉選出七八十名人民代表,包括貧僱中農代表和鄉村教師、小商人、店員等各界人士代表,召開了人民代表大會,確定了鄉政委員候選名單。通過廣泛發動羣眾,用投豆子的方法進行民主選舉,選出了鄉政委員,成立了翻身農民自己的鄉政府。

最後,全鄉農民們和土改工作隊集會歡慶,慶祝土地改革勝利和農民翻身作主的實現。

從這部小説可以看到,它是用文學的筆法,記載了基層農村土地改革運動的全過程,堪稱文學性的土改歷史的書寫。

小説中雲峒鄉的土地改革運動,不是土改工作隊包辦代替,而是在發動羣眾的基礎上,每做一步都先經農協骨幹討論,再向農民徵求意見,統一思想和方法後才具體施行,真正是一場羣眾性的翻身運動。土改運動的進程,是廣大貧苦農民獲得解放、建政作主的改天換地的社會革命,借用毛主席的那句詩來説,就是“人間正道是滄桑”。

小説作者陳殘雲,西元1950年擔任華南文藝學院秘書長時,率部分學生參加了保安縣的廣東土改試點;西元1951年11月,又率領部分學生前往廣東雲浮縣參加土改運動,他參加縣委工作,兼任第四區區委書記並領導了該區的土改。生活是文學的源泉,這兩次實際的土改工作,顯然為他創作這部小説提供了豐富的第一手素材。

作者在小説中真實展現瞭解放前貧苦農民的生存狀態:大多數貧苦農民不但沒有田地,就連“上山開荒,莊稼有收成了,立刻又有人來要租錢”;農民辛苦勞作得到的口糧無法維生,“大葛(野生植物木茨),狗蓢(野生植物土茯苓),黃狗頭(野生植物狗脊),都是我們山裏窮人活命的寶貝”;國民黨鄉政權與大地主勾結,向農民勒索“壯丁費”,交不起“壯丁費”的農家子弟被繩捆索綁地抓去當“豬仔兵”(國民黨兵),許多人再也沒有回來;還不起地主高利貸的農民被迫交出自家僅有的小塊口糧田,或者被迫讓女兒到地主家作婢女抵債,有的人家的女兒被迫嫁給地主的殘廢兒子,還有的甚至被轉賣到其它地方……這些,正是土地改革運動產生並在較短時間內席捲全國農村的重要原因。

小説中的土改工作隊,面對着土改對象設置的重重障礙:“地主階級解放前就很注意我們的土改政策,他們利用農民沒有文化,不會看報紙,不知全國的天下大勢,趁機進行拉攏欺騙。有的把自己的土地廉價出賣,甚至無代價地贈送農民;有的把自己的婢女送給老實的貧農做妻子;有的借錢給別人不要利息;有的拉親拉故,小恩小惠,送東西,贈禮物,把自己的財物讓人代藏;總之是想盡一切辦法軟化收買。還有的造謠恐嚇,暗訪毒箭,把共產黨誣衊為殺人放火,公妻共產,姦淫劫掠,無惡不作,比強盜土匪、貪官惡霸還要壞。解放後,他們指使自己的打手爪牙、狗腿、土匪,和一些不三不四的人出來擁護人民政府,偽裝積極,我們的人眼睛不亮,情況不瞭解,受了矇蔽,就讓他們控制了鄉村的基層組織。”這些是地主階級運用既有的政治經濟文化權力,對社會革命進行的本能的阻擋。小説中描寫了許多次村、鄉鬥爭惡霸地主的大會,由遭受過地主迫害、壓迫、凌辱的“苦主”當面控訴、揭露,提高廣大貧苦農民的思想覺悟。被啓發、組織起來的人民羣眾的力量是無窮的,自然就能擊破反動階級對土改革命的阻擋。

小説細緻詳實地描寫了土地改革運動的具體步驟。比如“劃階級”,首先由土改工作隊向農民協會的骨幹講解人民政府的基本政策:“強調鬥爭劃階級,不是靜止的和平劃階級。但容許申辯和上訴。確定階級的準則是經濟關係,即生產資料的佔有和使用,而不是看政治表現和生活的好壞。因此,要擺事實,算細帳,容許本人申明情況,不服的可以向法院申訴。”具體的實施由農協為代表的廣大貧苦農民主導,先“劃自己”,貧農、僱農、中農自報,大家議論、評判,通過後出紅榜,兩榜確定;再“劃敵人”,富農、小地主、中地主、反動地主,也是自報,由農協評議,確定後出白榜,出兩次白榜後,由區委批准,第三次白榜公佈確定。地主家有勞動的小老婆、姊妹、妻子定為勞動人民身份。

又比如“分財物”(將沒收的地主、富農剝削財物分配給貧苦農民),土改工作隊宣佈的政策是“填坑補缺,滿足貧僱,反對平均主義”,具體做法是“小組自報,民主評定,中農也一樣自報,評定時要有所照顧,讓他們也能分到東西,翻身大家翻”,並啓發農協積極分子“關鍵是骨幹帶頭,大公無私,階級友愛,團結互讓”,從而使工作順利進行。

這些土地改革運動中的具體過程都採取了“個人自報,大家評定”的方式,既實現革命的民主,又提倡先進分子的大公無私,生動地反映了動員羣眾、教育羣眾、依靠羣眾、領導羣眾的中國共產黨“羣眾路線”的真諦。

小説中寫到在鬥爭地主大會上,曾遭受過地主壓榨、凌辱的農民訴苦訴到傷心激憤時,忍不住對地主斥罵、打耳光。農民激憤之下的這類自發行為,客觀上也打下了某些頑固地主的囂張氣焰,對此,土改工作隊不予鼓勵,一般情況下也不過度制止,如有過激失控則予以阻止。

這部小説還將筆觸延伸到了山鄉農村土改運動之外。書中寫到,農協骨幹劉二柱、朱石剛等人受土改工作隊指派,到肇慶去收繳惡霸地主徐潤山之弟、資本家徐潤富窩藏的地主金飾、田契,並清算他“在村裏卻是尖酸刻薄,對農民有許多剝削”的賬,他們在招待所裏看見“各地鄉村來追查疏散財物、追要餘糧的農民兄弟和土改幹部都很多,招待所人來人往,擠擁熱鬧”。他們根據“我們不能破壞工商業,但資本家的地租剝削,封建剝削,必須清算”的原則,責令徐潤富退賠地租剝削所得,徐潤富軟磨硬拖,劉二柱等當即將他捆綁起來,要帶回村裏鬥爭,周圍的店員、市民瞭解情況後也紛紛譴責、告誡他,徐潤富只得照數賠了一萬斤穀子的錢。另一次,劉二柱和土改幹部一起到廣州去領押外逃地主並調查相關情況,在向路遇的一羣孩子打聽地址時,“孩子們都知道,近來有不少農民進城來抓走逃亡的地主,他們似乎想到這兩個農民伯伯是來抓地主的,等着看看熱鬧”。這些描寫,折射出翻身農民新的精神面貌,反映着新中國之初“天翻地覆慨而慷”的社會氣象,也為小説中雲峒鄉的土地改革運動添加了必要的廣闊歷史背景。

這部小説中的土地改革運動,是在細膩清新的白描手法中展現的。小説結構嚴謹,情節生動,人物語言和景物點染富有濃郁的南粵氣息。小説文字樸實,從生活的平凡中展現刀光劍影、社會波瀾。

小説在平實的敍述中描寫了眾多的人物形象:雲峒鄉土改工作組,幹練的組長馮均,活潑的大學生周燕,書生氣的大學生胡鏡泉,文質彬彬的中年教授楊士倫,等等;農民積極分子,勇敏的劉二柱,沉穩的徐勝,老成的劉三公,果敢的劉東仔,剛強的林少芬,等等。其中,着力塑造了馮均和劉二柱這兩個土改隊員和翻身農民的代表人物。

馮均是區委委員、雲峒鄉土改工作組組長,“在東江縱隊當過手槍隊隊長,槍法好,人有點粗魯,卻爽直大方”。書中寫到,他初到雲峒鄉,為震懾舊鄉政權民兵隊長,“拔出一支長杆左輪,仰高着腦袋尋找獵物,忽然看見一隻白色松鼠,隱蔽地伏在樹梢上,他悄悄放了一槍,槍聲響處,松鼠落地”,顯示出不事張揚的英武之氣。他吃苦耐勞,善於工作,住在貧困的劉二柱家的牛棚裏,同二柱一起上山採掘,用樸實的道理啓發二柱的階級覺悟。他思維敏捷,處事果決,粗中有細,放手培養和支持劉二柱等積極分子,通過他們發動羣眾,因勢利導團結教育羣眾。在他的幫助下,劉二柱等農協骨幹逐步成長起來,成為土改運動的主力軍和鄉村新政權的領導者。

“在苦海里長大”的劉二柱,父親給地主扛木頭時壓傷咯血而死,哥哥被國民黨鄉公所拉去當了“豬仔兵”,妹妹被地主拉去作婢女抵債並轉賣到鄰縣荒僻山區。劉二柱“滿腔仇恨,迫切地要求翻身,分土地,報仇消恨,但他覺得自己沒有力量,窮人家人心不齊,沒有扯旗人,合不成力量,鬥不過地主惡霸,平常不敢講話”。在馮均的啓發、鼓勵和幫助下,在帶頭鬥地主、組織修水利中,二柱“逐漸懂得概括一些雜亂的意見,和處理較為複雜的事務”,成為貧苦農民的“領頭人”,被選為雲峒鄉新的農民協會的主席。經過土改運動的磨鍊,他在雲峒鄉農民積極分子中第一個入黨,最後當選為鄉黨支部書記、鄉政府委員、鄉長,成為“翻身農民的一面旗幟”。

小説還描寫了許多貧苦農民的命運變遷。

竹坑村的朱細芳是貧家的女兒,因家裏欠債還不起,被迫嫁給富農劉耀南的駝背兒子以“頂債”,她“既幹着粗重的農活和繁雜的家務,又常常挨公婆斥罵,簡直是個奴才,幾次想出走,又無路可走,只有忍氣吞聲地活下去”。在土改工作隊支持下,她終於離了婚。離婚後,“細芳不是若干年前那種畏縮的、愁眉苦臉的、見了人就害怕的可憐樣子,而是變了另外一個人,聰明懂事,開朗愉快,而且好像比從前更年青,更可愛”。她與樸實勤勞的退伍軍人結了婚,開始了真正人的生活。

烏石村的樹嫂,丈夫給地主當長工而累死,她“一雙手要養活自己和孩子兩個人”,“身子磨得瘦弱了,孩子還是半飢半飽”,“如今對人對事灰心冷意,只願養得活孩子就算了,不想幹別的事,説起鬥地主、分田地,也是很冷淡,不相信分得了地主的田”。她原來連名字都沒有,土改工作隊來後給她取名林少芬。她逐漸參加到土改運動中,在鬥爭中成長起來,成為婦女工作積極分子。她第一次主持“報上當”村民大會,“面對着站滿坡地上的熱烈的羣眾,感到很興奮,被陽光曬紅了的端莊的面孔,露出歡榮,並不顯得侷促和緊張。她大聲地宣佈開會,説明了大會的意義,號召眾人大膽的自報受騙上當的事實,對地主階級揭露。説得很有條理,頭頭是道”。最後,這位解放前“受損害受欺侮的卑賤的婦女”,被選為雲峒鄉副鄉長兼鄉婦女主任。

朱細芳和林少芬,她們人生的“枯木逢春”,昭示着土地改革運動不僅給廣大貧苦農民帶來政治和經濟上的翻身,也促進了人的解放。

這部小説中許多細節描寫,充滿生活氣息,於平實淡然中刻畫人物性格、心理,烘托時代氣氛,意藴深厚。例如,講述劉二柱兄弟倆與朱石剛、朱細芳兄妹一同在縣城逛街:

朱石剛用“轉建費”給妹妹買了一雙咖啡色膠鞋。細芳沒有穿過像樣的鞋子,腳板又大又厚,第一次買了新鞋,興致勃勃地穿了起來。 “大柱哥,”細芳歡聲地問大柱:“你怎不替二柱哥買一雙新鞋子?” ……二柱説:“我的腳板很粗,穿上鞋子恐怕不會走路了。” 細芳道:“你這一説,倒説得我的腳趾發痛。” ……走着走着,細芳忽地將鞋子脱掉,挽在手上,笑説:“二柱哥説得好,還是光腳走路痛快。” 石剛説:“你留着,有喜慶的事兒再穿吧。” 細芳説:“還有什麼喜慶的事兒?” 二柱説:“分了田,不是大夥都喜慶?” 細芳欣然道:“是啦,那時定有許多喜事。” 眾人走着談着,高高興興地回到招待所。

這一段對話中,劉二柱的憨直樸實、朱細芳的天真歡快情態躍然紙上,農家子女因貧困而養成的不穿鞋的習慣所體現出的辛酸,與他們對翻身解放後將來生活的喜悦憧憬,形成鮮明的對比。

這部小説中寫到,雲峒鄉在建立新的由翻身農民組成的鄉政府的同時,還成立了中共黨支部、共青團支部,加強了農民協會、民兵組織和婦女會。這一系列組織機構,構成了中國共產黨領導下的基層政權。黨、政,青年、婦女、全體農民,加上農民自己的武裝,政權管理全面覆蓋。這是中華文明制度發展中的一次偉大創新。中國從商、周時期的封建體系,到秦以後的郡縣體系,國家治理觸角逐步下伸,體現着文明發展進步的過程,但一直未能伸展到鄉村基層,這既會產生基層“鄉紳治理”無法避免的侵害農民的弊端,又使國家的社會基礎呈現出一盤散沙的狀態,導致無法有力回擊西方羣狼式“文化”的攻掠。新中國解決了這個問題,而這種解決,就肇始於農村的土地改革運動。