兩名孤島少年如何成長為諾獎伉儷?_風聞

返朴-返朴官方账号-关注返朴(ID:fanpu2019),阅读更多!2020-03-15 18:49

夫妻二人同獲諾貝爾獎的佳話,最為人熟知的莫過於居里夫婦。而在生命科學領域,繼美國科學家格蒂·特蕾莎·科裏(Gerty Theresa Cori)與丈夫卡爾·斐迪南·科裏(Carl Ferdinand Cori)因發現糖代謝中酶促反應與另一位科學家分享1947年諾貝爾生理學或醫學獎之後,又有一對科學家夫婦愛德華·莫澤(Edvard I. Moser)和梅-布麗特·莫澤(May-Britt Moser)因發現組成腦中定位系統的細胞機制,而與英國科學家的約翰·奧基夫(John O’keefe)於2014年共獲殊榮。

撰文 | 顧凡及(復旦大學生命科學院)

孤島少年

1962年,愛德華出生在挪威西海岸外的小島哈賴姆索伊(Haramsøy)。父母都是德國移民,在二戰年代想接受教育而不可得。父親早年學習了製作教堂管風琴的手藝,遷居到島上工作。

愛德華出生的第二年,他們舉家搬到哈雷德(Hareid)島上。僅有4000居民的小島上教育資源有限,好在母親給了他大量書籍,愛德華慢慢產生了對科學的興趣,後來甚至要求母親到德國圖賓根大學的書店裏去買天體物理的書。隨父親到各地調試管風琴的經歷培養了他對大自然的熱愛,而假期到德國法蘭克福參觀自然博物館是他最大的樂趣。從那時起,愛德華就相信自己將來會當一名科學家。

到了高中,老師的循循善誘使他對文理各學科都產生了濃厚的興趣。也正是在這所島上高中,他初遇未來的妻子梅-布麗特,不過出於靦腆,兩人之間並沒有太多交往。

梅-布麗特出生在小島福斯納沃格(Fosnavåg),父母擁有一座小農場。除了打理農場,父親還做木匠活,母親則要照看5個小孩。

兒時的梅-布麗特充滿好奇心,會在田野裏觀察蝸牛吃草,並對背後的機理感到好奇。母親經常給她講充滿希望和夢想的童話故事,這培養了她的信念:即使一無所有,通過努力也可以成功。

梅-布麗特也在老師的鼓勵中成長,高中時成績雖然不差,但是離考醫學院還有距離。母親警告她説,如果不努力學習,將來就只能做家庭主婦。梅-布麗特不甘於此,最終考進了挪威的最高學府——奧斯陸大學。

圖1 1986年莫澤夫婦在厄瓜多爾。[1****]

大學時代

1983年初,結束了一年半兵役的愛德華也即將進入奧斯陸大學。正在這時,他偶遇了高中同學梅-布麗特,已經大學二年級的她自然成了愛德華的校園嚮導。

當時,愛德華剛讀完弗洛伊德的名著《夢的解析》入了迷,梅-布麗特也喜歡上了心理學。因此在1983年秋,兩人選了為期一年的心理學學士課程。兩人都對行為主義心理學感興趣,認為這一分支從科學上來説比較嚴格,同時又感到它過於簡化,因而想去了解行為背後的神經機制。

面對前來求教的兩人,行為主義心理學的老師拿出一本《科學美國人》1979年9月有關腦的特刊,上有坎德爾(Eric Kandel)、休伯爾(David Hubel)、維澤爾(Torstein Wiesel)和克里克(Francis Crick)等大師的文章,這使他們萌生了轉向這一研究領域的想法。

當年的心理學科如此火爆,兩人在完成學士課程後還要排隊一年才能繼續深造。期間愛德華在一個精神病醫院工作,業餘選修了數學、統計學和計算機編程,而梅-布麗特在一所老年醫學研究所工作,同時也輔修課程。志趣相投的二人在1984年訂婚,並在1985年完婚。

巧拜名師

終於得以從事專業研究後,愛德華和梅-布麗特仍不滿足於手頭偏向行為領域的工作。他們瞭解到,奧斯陸有一位從事記憶神經機制研究的大師安德森(Per Andersen)。在聆聽了他關於突觸傳遞長時程增強機制(Long-term potentiation, LTP)及其與記憶之間的可能關係的報告後,他們感到LTP就是自己苦苦尋求的生理學和心理學之間的橋樑。

1988年,兩人拜訪安德森,表示非常希望可以在他的門下攻讀碩士學位。然而,安德森不大喜歡心理學家,況且他的研究組也滿員了。兩人並沒有知難而退,安德森實在纏他們不過,最後説道:“好吧,如果你們真的要在我這裏做碩士研究,先看能不能讀懂這篇文章(理查德·莫里斯[Richard Morris]有關水迷宮的一篇文章),然後照樣建造一個水迷宮實驗室。如果成功了,你們就能來我的實驗室做碩士論文。”梅-布麗特應聲説道:“太好了,將來我們還想跟着您讀博士呢。”

他們從塑料工廠裏買來了一個直徑2米、高0.5米的大魚缸,裏面盛上1200升水和3升牛奶,保持恆温25攝氏度。白天兩人忙於學業,水迷宮的大鼠實驗只能在晚上進行。就像諸葛亮草船借箭那樣,他們通過自己的努力和安德森實驗室成員的幫助,完成了“周瑜”交待的任務,正式成為了安德森的學生。

攻博之路

有了水迷宮之後,愛德華和梅-布麗特發現,只要損傷大鼠的海馬背側而保留腹側完好,大鼠就無法找到水下平台;如果只損傷海馬腹側而保留背側完好,大鼠依然可以找到目標。這説明在水迷宮學習方面,背側海馬和腹側海馬的作用是不同的。有待解決的問題是:如果海馬的背側和記憶有關,那麼腹側起什麼作用呢?另外,內嗅皮層和這兩部分的聯繫又起什麼作用呢?這些都是兩人聯合碩士論文的內容,發表在《神經科學雜誌》上。

1990年,兩人都想繼續跟隨安德森攻讀博士,但是從同一位導師得到兩份獎學金頗有困難。安德森認為,如果以長時程增強和記憶之間的關係為題,一定能夠得到資助。麻煩的是,他們必須決定誰來以此為題申請。梅-布麗特要愛德華去申請,因為他對這個問題非常感興趣;安德森也告訴她不要放棄,他會幫助她找到資助,研究喝酒對動物海馬突觸的影響。然而梅-布麗特一方面不認同這種研究途徑,另一方面也做不到給動物大量施予酒精。她以自己成長於挪威的保守宗教地區、酒精是禁忌做為理由,婉拒了安德森的提議。

梅-布麗特是想通過訓練動物,研究學習後突觸的數量是否會增加,並用激光掃描共聚焦顯微鏡觀察突觸。這在當時是非常新的領域,連導師安德森也不看好她的計劃。不過梅-布麗特的堅持再一次成功了:她和愛德華的申請都得到批准,皆大歡喜。

她後來回顧説:“大約就在這個時候,我意識到自己有多麼堅持不懈。我一直都對人友善和有禮貌,但是如果我真的想要一些東西,沒有人能阻止我。”

初戰告捷

1991年,愛德華學會了將慢性電極植入海馬齒狀回,可以記錄清醒的大鼠在盒子裏四處遊蕩時的場電位。大鼠熟悉了所處環境後,興奮性突觸後電位(EPSP)會變強,通常持續20-30分鐘。但反常的是,當同一只動物被放進水迷宮並學會找到平台後,EPSP卻總是變小。

原來,EPSP對腦的温度非常敏感。水迷宮的温度遠低於大鼠的體温,因此EPSP減小,而且水温越低,EPSP越小。安德森建議愛德華在鼠腦中插入熱敏電阻,直接監測温度,結果證明突觸連接的強度直接取決於腦的温度。愛德華髮現,學習行為有時會使腦部温度升高2°C以上,先前研究中記錄的伴隨學習過程的EPSP變化,其實是由於温度而不是LTP引起的。這些發現發表在了1993年的《科學》雜誌上。1995年,愛德華的博士論文通過答辯。

在另一邊,梅-布麗特的博士論文研究要求每天都要為大鼠打造新的環境,讓大鼠在連續兩週內每天4小時處於這種環境之後,製作大鼠活體的海馬切片,並對其中的棘進行計數。結果發現,生活在豐富多彩環境中的大鼠的棘的數目要比貧乏環境中大鼠的棘要多,前者在水迷宮中尋找隱藏平台時也表現得更快更好。梅-布麗特的研究結果在一些頂級雜誌上發表了三篇文章。

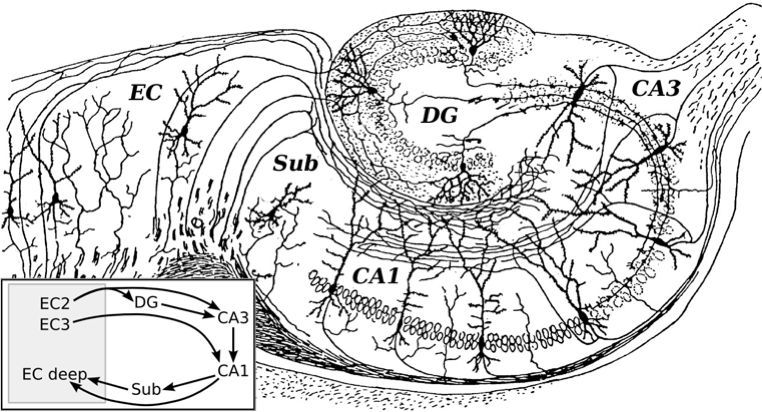

圖2. 梅-布麗特有時不得不把孩子帶到實驗室。為了讓女兒伊莎貝爾安靜下來,她給女兒“閲讀”《海馬》雜誌,小朋友還似乎真的很感興趣呢。後來兩人有了二女兒之後,也依然這樣解決困難。[2****]

英國之行

早在完成碩士那年,兩人蔘加了在瑞典斯德哥爾摩舉行的歐洲神經科學會議,會上首次見到了愛丁堡大學的莫里斯。莫里斯不但注意到了他們海馬研究的牆報,還在自己的大會報告中提到了這一工作,這對兩位初出茅廬的年輕人是極大的鼓勵。後來,莫里斯又邀請他們訪問自己的實驗室完成進一步實驗。兩人訪問數次後得到結論,只保留很小一塊海馬背側的動物依舊能夠進行空間學習,這一結果1995年發表在《科學》雜誌上。

那幾年裏在愛丁堡的短暫時光讓夫婦二人與莫里斯建立了終生的友誼,也結識了來自世界各地的科學家。期間,他們還想通過單細胞記錄來尋找與記憶有關的神經活動變化,並計劃在1996年回到挪威建立自己的單細胞記錄實驗室。不過那時莫里斯的實驗室還不具備相關的經驗和設備,於是莫里斯推薦他們到倫敦大學學院的奧基夫實驗室學習。

日後,愛德華經常將在倫敦的這段時間看做是他一生中所學最多的時期。愛德華的小辦公桌就在奧基夫的辦公室裏,他幾乎可以隨時請教奧基夫。奧基夫指導了他關於製作單細胞記錄的方方面面,包括如何進行手術、如何製作電極、如何記錄及分析數據等。這對於愛德華以後的事業來説至關重要,由此通向諾獎之路。

白手起家

1995年完成博士論文之前,愛德華和梅-布麗特本打算將來一起到相熟的莫里斯實驗室做博士後。但他們也抱着試一試的心態,申請了特隆赫姆市(Trondheim)一所學校的心理學系教職,並告訴招聘委員會,如果只給一個名額就不考慮。結果不但學校同時錄取了他們倆,還同意了他們幾乎所有的要求,包括一個新的實驗室和所需設備。這種機會來之不易,所以原先到國外工作的計劃只能暫時擱置了。

兩人於1996年8月1日到特隆赫姆開始工作,新實驗室是心理學系地下室的一間空置的防空洞,一切都得從頭開始。心理學系以前並不進行動物實驗,因此他們除了訂購和建立位置細胞記錄設備,同時還得建造動物飼養箱。直到一年後,他們才記錄到了第一個位置細胞。

兩人一方面忙於實驗,還必須處理日常的技術工作——從製作電纜到清潔鼠籠。此外,他們承擔了生物心理學方面大部分的教學工作。雖然學生們很喜歡上他們的課,但是大多數人都希望將來從事臨牀,而不願意在老鼠實驗室度過餘生。因此直到1999年,兩人的實驗室才招到一名學生和一名兼職技術人員,這得益於一筆來自挪威研究理事會(Research Council of Norway)的資金。

雖然俗話説“福無雙至”,但他們卻真的遇到了雙喜臨門。當時心理學系需要一名技術人員來管理人類神經心理學部分的全部測試工作(test batteries),誰知人事部門把這裏的“batteries”誤解成了“電池” ,招募了一名電子學工程師謝潘(Raymond Skjerpeng)。他對神經心理學測試一無所知,但正適合愛德華和梅-布麗特實驗室的工作。謝潘既有創造性又勤奮,白天和黑夜都在防空洞裏度過,幫助他們建立了最先進的神經生理學實驗室。

實驗室步入正軌後,雖然能不斷記錄到位置細胞,但是為數不多,而如果想真正認識記憶必須同時記錄大量細胞。因此在2001年,兩人來到美國亞利桑那州圖森的巴恩斯-麥克諾頓(Barnes-McNaughton)實驗室,利用僅僅六週的學術休假時間學會了這門技術。

攀峯之路

隨着對位置細胞研究的深入,兩人自然向自己提出了一個基本問題:海馬中位置信號的起源是什麼?自1971年奧基夫發現位置細胞以來,幾乎所有研究都集中在CA1這部分區域,CA1是海馬迴路的最後階段。那麼其前面的部分(齒狀回和CA3)是否也起作用呢?更進一步,因為內嗅皮層向海馬提供了大部分輸入,那麼內嗅皮層在位置編碼中是否也起作用呢?

圖3 海馬和內嗅皮層的內部神經迴路。圖中DG為齒狀回,EC為內嗅皮層。(引自https://blogs.plos.org/neuro/files/2015/09/CajalHippocampus_modified.png)

為了解答這些問題,他們多處申請基金支持,同時將實驗室從心理學系搬到了醫學院,以適應在神經科學研究方面日益擴大的工作要求。之後好事不斷,在一些大基金的支持下,2002年他們成立了記憶生物學研究中心(the Centre for the Biology of Memory),不但有能力購買設備、招收學生,還聘請了包括莫里斯在內的一些國際頂級專家做顧問。

這樣,發起“赤壁之戰”萬事俱備只欠東風了。回答位置細胞檢測位置的信號來源問題,只有兩個選項,或是來自海馬內部,或是來自內嗅皮層。他們選擇性地損傷了海馬背側的CA3,或者切斷從CA3到CA1的連接,這樣CA1就沒有了來自海馬內部的輸入,僅留下來自內嗅皮層的直接連接。按照當時流行的觀點,這樣的手術之後CA1中的位置細胞應該不再能檢測位置,但實際情況卻非如此。這表明位置信號要麼來自CA1迴路本身內部,要麼基於僅剩下的皮層源即內嗅皮層的空間信號。

因此從2002年開始,他們把研究轉向了內嗅皮層細胞。通過對過往相關研究的分析和討論,他們認為應該記錄內嗅皮層的背側和內側部分。這樣的實驗前所未有,就連定位背內側內嗅皮層也並非易事——當時鼠腦的解剖圖譜上往往沒有矢狀剖面,而這正是定位時所需要的。這些困難都沒有阻擋有趣的結果出現,記錄顯示,內嗅皮層細胞有離散的發放野,但是每個細胞周圍環境中都有多個發放野,因此不能僅從單個細胞的發放就推斷出動物的位置。同時,這些發放野並非隨機排列,相鄰野之間的距離驚人地恆定。

網格細胞

2004年底,他們的研究結果在美國聖地亞哥舉辦的神經科學學會會議上引起了學界的極大興趣。會上有人建議,這些細胞的發放野可能呈六角形結構。開會歸來之後,他們組織了一個五人團隊全力攻關。梅-布麗特和另外兩人負責實驗,愛德華負責數據的分析和記錄,並嘗試加以解釋。還有一位同事莫爾登(Sturla Molden)負責編程和統計分析,包括用空間自相關程序來尋找空間週期性。

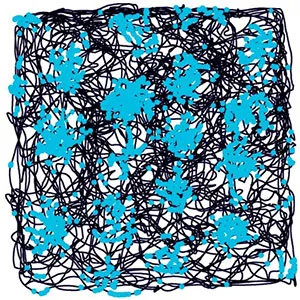

雖然之前的記錄已顯示出跡象,但六邊形結構的發放野仍然太不可思議了,需要來自較大環境的數據以確保這種週期性並非偶然。為此,他們利用一個直徑為兩米的圓形環境進行記錄,結合莫爾登的自相關程序,都證明了這種六邊形圖案既不是巧合也不是技術假象。愛德華給這種細胞起了一個簡單直觀的名稱——網格細胞。這些結果發表在2005年的《自然》雜誌上。

不管動物的運動速度和方向怎樣變化,這些細胞的發放野總是如此規則,説明它們的位置是由路徑積分決定的,網格細胞也必然是基於路徑積分的空間映射機制的一部分——奧基夫早在1976年就有此猜測,但是苦無證據。愛德華和梅-布麗特堅信他們已經找到了認知地圖的重要組成部分,發現網格細胞使人們第一次看到了腦如何獲取複雜信息,如我們身在何處與如何運動,併產生其自身的內部代碼以利用這些信息。外部世界不存在網格圖案,因此該圖案必定源自內嗅皮層本身或相鄰結構中的活動。

圖4 網格細胞。黑色軌跡顯示了動物的路徑。藍點表示內側內嗅皮層第二層中單個細胞有發放時所在位置。活動野形成六邊形的網格狀圖案。[2****]

他們的這一發現在神經科學界引起了轟動。2007年,卡夫利(Kavli)基金會資助他們成立了世界上第15個卡夫利研究所——卡夫利系統神經科學研究所(Kavli Institute for Systems Neuroscience)。在此前後,他們在內嗅皮層又發現了兩種和空間有關的細胞——頭朝向細胞(head direction cells)和邊界細胞(border cells)。前者告訴動物它正在向哪個方向運動,而後者則在靠近邊界時產生髮放。其他發現還包括兼具頭朝向細胞和網格細胞的功能的聯合細胞(conjunctive cell),以及發放率和運動速度線性相關的速度細胞(speed cell)等。

斯德哥爾摩的來電

2014年10月6日,愛德華乘飛機到德國慕尼黑訪問馬克思·普朗克神經生物學研究所,飛抵機場後卻意外受到了機場代表的歡迎。代表向他獻上鮮花,並告訴他一個好消息:他獲得了馬克思·普朗克學會的獎。誰知代表把得獎的信息搞混了,當愛德華拿出手機查看時,看到的卻是諾貝爾獎委員會秘書漢松(Göran Hansson)發來的短信:“愛德華,儘快給我回話。有要事!”數百條郵件和短信也紛至沓來。

香檳慶祝和記者會結束之後,愛德華才有機會和梅-布麗特通話,而她早於愛德華兩個小時已經得知兩人獲得諾獎的喜訊。

圖5 2014年10月7日愛德華回到特隆赫姆市機場時受到盛大歡迎。[1****]

人生感悟

當初誰能料到兩個孤島少年能夠成長為諾獎得主?回首往事,愛德華坦率承認他至今不能完全確定是什麼使之成為可能。若要總結經驗教訓,他説道:“父母對學術的興趣當然對我起了作用,但是如果沒有外部良好的教育環境,如果沒有在小學和中學中得到額外的激勵,那麼我最終也許不會成為一名成功的科學家。”[1****]

“即使我立志終生從事科學研究,也不能保證一定就能成功。找到合適的研究小組是任何科學事業的重要一環,我可以説我的選擇帶有偶然性。我在薩格沃爾登那裏學習了行為分析,而當我所從事的領域發展到需要將心理學和生理學結合在一起時,我適時轉到了安德森那兒研究神經科學。”[1****]

“從我們攻博開始,梅-布麗特和我一直得到許多人士和機構的幫助,他們都看到了我們工作的潛力並給予了支持。也許我的性格也多少起了作用,我有堅強的意志,能夠專注於某個特定目標,即使需要幾十年的時間也堅持不懈。我對數學的些許熱情以及對整合不同學科信息的喜愛也很有幫助。在梅-布麗特的幫助下,我感到有時自己可以看到全景和前進的道路。”[1****]

當然,兩人的成功還得益於他們對工作的無比熱愛。梅-布麗特回憶説:“我們的兩個女兒一直開玩笑説,實驗室就像我們的第三個孩子。從很多方面來看,她們説得沒錯。我們為所有的三個孩子感到自豪。除了我們的實驗室‘孩子’外,還有真正的‘生物’孩子給我的生活帶來無比幸福,這使我可以更輕鬆地做好科研。”

參考文獻

[1] Edvard Moser Biographical. The Nobel Prizes 2014. Published on behalf of The Nobel Foundation by Science History Publications/USA, division Watson Publishing International LLC, Sagamore Beach, 2015. <https://www.nobelprize.org/prizes/medicine/2014/Edvard-moser/biographical/>

[2] May-Britt Moser Biographical, The Nobel Prizes 2014. Published on behalf of The Nobel Foundation by Science History Publications/USA, division Watson Publishing International LLC, Sagamore Beach, 2015

https://www.nobelprize.org/prizes/medicine/2014/may-britt-moser/biographical/

特 別 提 示

1. 進入『返樸』微信公眾號底部菜單“精品專欄“,可查閲不同主題系列科普文章。

2. 『返樸』開通了按月檢索文章功能。關注公眾號,回覆四位數組成的年份+月份,如“1903”,可獲取2019年3月的文章索引,以此類推。

版權説明:歡迎個人轉發,任何形式的媒體或機構未經授權,不得轉載和摘編。轉載授權請在「返樸」微信公眾號內聯繫後台。