意大利怎麼了?—“不靠譜抗疫”背後的歷史邏輯_風聞

西方朔-2020-03-25 08:11

幻想狂劉先生 原創

本文首載於《南方週末》,歡迎轉發,謝絕轉載

根據法新社23日的報道,歐洲國家中疫情最為嚴重的意大利確診感染人數累計已達59138人,死亡病例達到5476人,超過最初的疫情爆發區—中國的死亡人數。讓剛剛從疫情陰霾中鬆了一口氣的中國網友紛紛驚訝,意大利怎麼了?

一、黑死病的狂潮

很難想象的是,身處疫情旋渦中心的意大利,曾經是歷史上疫情防控知識和經驗最為豐富的國家。在14世紀初,在黑海沿岸廣泛建立殖民地的威尼斯人和熱那亞人就發現,金帳汗國的蒙古軍隊在攻打反叛的城市時,用配重投石機將死狀奇特的屍體投入城內,在45天之內城市就會不攻自破,居民絕大部分都會在頸部和腹股溝部分出現腫塊後死於高熱,而始作俑者—蒙古軍隊卻只有個別感染者,不會受到大的影響。

威尼斯和熱那亞商人觀察到的,就是日後造成西歐地區人口幾乎減半的黑死病(腺鼠疫),這是由歐亞草原廣泛分佈的齧齒動物攜帶的耶爾森桿菌傳播給人類的致命傳染病,而他們沒有想到的是,這種致命的細菌就附在他們身上,通過他們的商船渡過黑海和地中海,來到了歐洲的第一站—意大利。

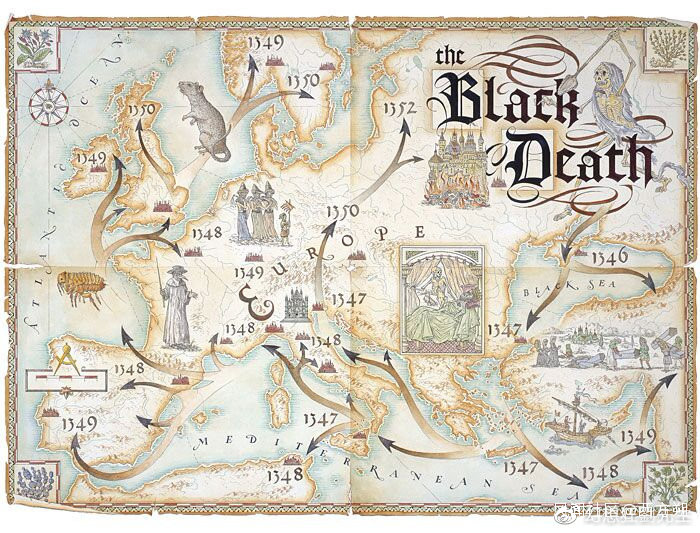

黑死病的傳播途徑與傳播路線,意大利人的遍佈地中海的商船是其中的關鍵一環

黑死病的傳播途徑與傳播路線,意大利人的遍佈地中海的商船是其中的關鍵一環

在黑死病到來之初的1348年,歐洲的中世紀醫學缺乏對其致病機理進行分析的能力,因此結論往往受到宗教和神秘學、星相學的影響而流於荒誕,比如當時最流行的説法認為:

1345年3月20日下午1點,土星、木星和火星的會合導致空氣受到污染,最終引發了黑死病。“濕熱的木星吸收了大地上的邪氣,而極其乾熱的火星點燃了這些氣,導致空氣中充滿了電、火花、毒氣和火”.“木星帶來了強烈的南風,把毒氣吹向世界各地,殺死了人、動物和植物,而屍體的腐爛反過來又產生了更多的毒氣;性冷的土星把熱氣變為霧氣使之更加靠近地球而造成最大危害,情況因而變得愈加糟糕****”。

在這種認知水平下,對鼠疫的傳染性和致死性的正確估計是不可能的,因此在鼠疫傳入意大利初期,種種匪夷所思的反向操作頻繁出現,造成了災難性的後果。比如在黑死病已經在西歐流行1年,造成了成千上萬的死亡,羅馬教廷卻宣佈1350年為大赦年,所有到達羅馬的基督徒都可以免罪,眾多西歐的基督徒為了擺脱黑死病的威脅,從爆發瘟疫的家鄉前往羅馬朝聖,從1349年的聖誕節到1350年的復活節,前往梵蒂岡的朝聖者超過200萬人,羅馬附近的城鎮都擠滿了朝聖的人羣,朝聖不但沒有減緩黑死病的蔓延,反而爆發了更加嚴重的集體感染。

大型宗教活動是造成黑死病爆發性感染的重要因素,教士階層也成為瘟疫中死亡率最高羣體

大型宗教活動是造成黑死病爆發性感染的重要因素,教士階層也成為瘟疫中死亡率最高羣體

西歐的當權者們深知,面對這種自己無力解決的災難,如果政府不能樹立一個靶子來供羣眾宣泄憤懣,那麼政府自己就會成為靶子。於是“猶太人投毒説”也甚囂塵上,成為替罪羊的猶太人被逐出家門,在意大利的各城邦之間被趕來趕去,一些城鎮的猶太人被趕盡殺絕,一部分人逃往東歐,在那裏經歷了又一次屠殺。當時尚有保持理智的人指出:“如果是猶太人投毒引起的黑死病,為何他們自己也大批感染而死?”然而在烏合之眾的羣體狂熱和當權者的縱容默許之下,這種呼聲迅速被淹沒在排猶的狂潮中。

二、近現代公共衞生制度的出現

然而人類的權術伎倆只能欺騙自己,卻欺騙不了疾病。黑死病依然以不可遏制的速度蔓延,迫使人類回到理性思考的軌道上來,並着手建立了早期公共衞生制度,在黑死病最先登陸的威尼斯,建立了最早的公共衞生健康委員會,具有管理和監督的職責,聽從醫學專家而不是宗教人士的指導去管理當地的行醫活動,監測並報告瘟疫,到15世紀,公共衞生健康委員會還具備了對當地食品和藥品生產和銷售進行監督的職能。並提出了一系列至今看來都行之有效的防疫措施:

首先是強制隔離措施,生病或被懷疑有病的人不允許出門,也不允許接觸其他人,所有的食物和水都由一個小門遞入,病人再打開另一個小門拿取,雙方全程不接觸。

其次是消毒措施,病人在隔離期間病亡後,所有衣物用具都要被焚燒,隔離的房間必須用硫磺和醋消毒後,方可給他人使用。病死者的屍體必須遠離城市埋葬,埋葬屍體的坑至少應有8足(約2.5)深。任何在城裏拋棄動物內臟或排泄物的行為都要被罰款。

第三是封閉措施,疫情期間城市封閉,禁止來自疫區的人員進城,出入隔離區的人必須具備一定資質,並持有公共健康委員會簽發的證件。

第四是聚集管控措施,疫情期間禁止市民在各城邦之間來往,也不允許舉行大型集會,在葬禮這種必須出席的場合,只有死者的至親才被允許參加。

尋找替罪羊並不能緩解瘟疫的蔓延,最終還是要回歸理性,建立行之有效的公共衞生制度

尋找替罪羊並不能緩解瘟疫的蔓延,最終還是要回歸理性,建立行之有效的公共衞生制度

意大利人在疫情防控方面最為卓著的貢獻,是發明了海關檢疫制度,1377年6月,曾是威尼斯一部分的拉古薩 (Ragusa) 簽署了第一個檢疫隔離法令,規定所有來自疫區的人必須在梅爾卡納(Mercana)或者拉古薩老城待一個月。1448年,威尼斯議會將隔離期延長到40天,因為根據當時醫生的觀察,黑死病從感染到死亡的時間剛好是40天左右,於是檢疫(Quarantine,即40天之意)這個詞就誕生了。檢疫制度在防止輸入性病例方面是如此有效,以至於在短時間內就被西歐各國所採納,在檢疫隔離法出台6個月之後,法國的馬賽港就採取了這一辦法,因此,法語中的隔離(Quarantaine)這個詞也是“40天”的意思。

三、城邦時代的負面政治遺產

即使以今天的眼光來看,中世紀晚期到文藝復興早期意大利人的一系列公共衞生政策和疫情防控措施都是科學、合理且行之有效的,與同時代世界上的其他地方相比甚至具有一定超前性,但實際上效果卻是大打折扣的,以最先建立公共衞生制度,傳染病相關法律也最健全的威尼斯為例,1348年黑死病傳入,1351年才平息,然而到了1361年又再度重來,期間又反覆了多次。除去戰爭等不可抗因素外,我們不難在歷史中看到熟悉的場景—本該是防疫措施受益者的羣眾反而持續而激烈的抵制和反抗較為嚴格的防控手段。

西歐的黑死病疫情最為嚴重,出現公共衞生制度也最早

西歐的黑死病疫情最為嚴重,出現公共衞生制度也最早

這件看起來奇怪的事其實並不難以理解,所有的防控措施確實是有效的,但無疑都帶有管控和限制和成分,這使得管控措施本身和公共健康衞生委員會都不受公眾的歡迎,針對防疫管控措施的質疑、反抗、謠言和騷亂一直不斷,民眾藉助宗教勢力和政治反對勢力,故意舉辦集會和狂歡來挑釁委員會的權威,因此在1348年首次建立委員會後,每到疫情結束,委員會就被撤銷,直到黑死病多次捲土重來之後,公共衞生健康委員會才成為常設機構,即使在十五世紀晚期,委員會的職能和權力都相當大了之後,米蘭的一位委員依然無奈的寫道:

“我們受到無知民眾的憎惡,他們聽信幾個不關心公眾健康,卻反覆説不存在瘟疫問題的醫生的話……在我們偶然經過居民區的狹窄街道時,民眾用污言穢語辱罵中傷我們,甚至朝我們身上投擲石塊**”**

這種“明明是為你好,你卻不領情”的奇怪現象並非全部出於醫學和科學知識的匱乏和宗教狂熱,而是有着深厚的政治傳統和經濟因素。在歐洲,政府是以責權對等原則組建的,人民讓渡給政府的權力越多,政府對人民的責任也就越多,人民讓渡給政府的權力越少,政府對人民的責任也就越少,然而人類具有在正常生活狀態下青睞小政府寬鬆政策高自由度,在緊急狀態下又青睞大政府嚴格管控強而有力的天性,因此每個國家都根據自己的國情,試圖在“大”和“小”之間找到一個平衡點,但是始終不存在一個可以在正常生活狀態下維持小政府的鬆弛管控和低開支,在緊急狀態下可以瞬間變身強有力大政府的“理想國”。

在當時四分五裂的意大利,各個城邦多以手工業和商業貿易為支柱,彼此之間具有很強的商業競爭關係。而所有的有效防控措施實際上都包含有社會控制的因素,必須通過一個強有力的政府才能實現,同時還要防止瀆職和權力的濫用。但商業的特性使其天然的厭惡一切管控和限制措施,在任何城邦試圖採取強有力的防控措施時,他都必須考慮到這些政策的後果——商人和手工業者可能出於對嚴厲防控政策的不滿,而帶着他們的金錢(資本)和技術(手藝)遷徙到其他城邦去,而這無疑削弱了自身的實力而擴大了對手的實力,大量資本和技術的離去會直接導致商業城邦的衰落,對經濟體量不大的城邦國家來説危險超過疫情本身,這使得政府在制定和執行政策時都顯得搖擺不定和首鼠兩端,出現**“雖然懂得了很多道理卻依然過不好這一生**”的現象。

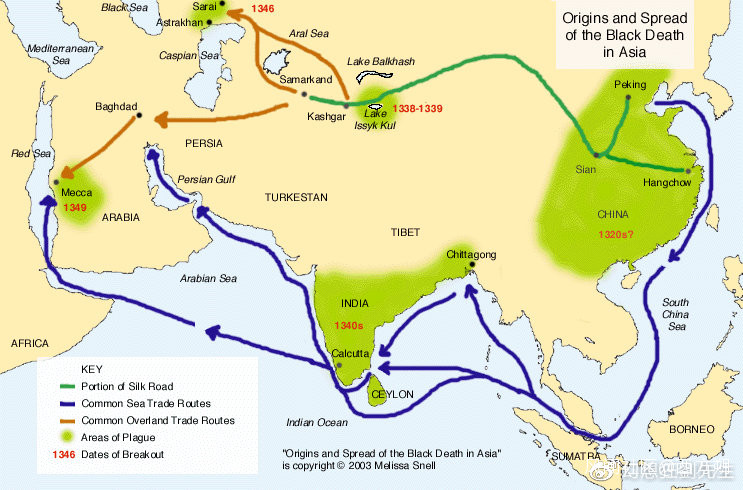

14世紀的黑死病狂潮可能是是人類歷史上第一次真正意義上的“全球疫情”

14世紀的黑死病狂潮可能是是人類歷史上第一次真正意義上的“全球疫情”

在西歐的近現代民族國家中,意大利在歷史上受到中央集權和君主專制的影響最小,自治傳統濃厚,統一的也最晚,因此也保留了最多的城邦主義傳統,不分輕重緩急,一聽到管控和限制就從心底裏排斥,不是因為愚昧和偏執,而是自身的歷史文化和政治傳統的本能反映。在制定政策時投鼠忌器,執行政策時首鼠兩端,是基於國情的現實考量,也是這份城邦時代政治遺產中典型的負面部分。很多人指責意大利“連抄作業都不會”,卻不知道意大利人正是防疫這門學科的奠基者之一,他們並非不會,而是不能,防疫的技術和經驗可以共享,管控的措施和手段卻難以照搬,在對抗瘟疫這場戰爭裏,每個國家都有自己要面對的問題,也都有自己的路要走。

後記:歐洲人對這場瘟疫的慢半拍的淡定和坦然,很大程度上因為殖民時代以來穩坐人類食物鏈最頂端的優越使然,意大利街頭一位老人悲憤的説“連二戰時都沒有這樣!”,可見在他心目中,二戰已經是“最糟的時代”,而意大利本土在二戰期間的被破壞程度,跟同期的其他戰場比起來其實並不大。而東亞人對這場瘟疫的緊張和敏感,則來源於近代數次不努力就會出局的險境,“窮怕了,餓怕了,再也不想受窮捱餓了”。而新冠病毒也將給全人類科普這樣一個道理,在未知的災難面前,無論怎樣見過大世面的“優等生”,保持足夠的審慎都是必要的。