關於方方及其日記的我之看法_風聞

沧浪之水-2020-03-30 17:21

近日,關於武漢作家方方所寫“方方日記”在國內外形成了一個巨大的輿論場,也成為許許多多“吃瓜羣眾”關注和討論的焦點。對於方方日記的認識,可謂是眾説紛紜、莫衷一是,某種程度上可以成為審視當下中國社會的一個窗口和視角。為減少某些讀者刻意的去思忖、揣測我的身份以及我的立場,我首先毫無遮掩地亮明我的身份、旗幟鮮明地表明我對方方及其日記的態度:我本科和研究生均就讀於南京某高校,現為體制內一名普通工作人員,今年1月27日(正月初三)以來一直參與疫情防控工作,曾連續近一個月均在晚上11點左右下班,近日在網絡上亮明身份、積極支持方方的丁帆、杜駿飛、周曉虹等知名教授,都曾是我的授業老師,在學校裏或多或少都曾經上過他們的課、聽過他們的講座,撇開價值判斷、政治立場的分歧,我個人對幾位教授日常生活中做事做人的風格是比較尊重的,他們中的很大一部分都有着相對比較温和的工作和生活態度,對各層次、不同背景的學生都能夠以禮相待、力所能及的給予關心和關懷,私以為其實正是這種温和的態度投射或者説衍射到政治立場上,理性、中立、客觀、自由等相關語彙似乎也成為他們內心深處力圖追求和秉持的價值準繩,所以當他們無一例外、異口同聲地發表支持方方及其日記的聲音時,我覺得這是可以想象和預見的場景,但這並不妨礙我對方方及其日記的反對態度。

方方的日記我讀過大部分、精讀過一部分,同時也分別讀了一些支持她的、反對她的文章。相比較而言,支持她的名家大咖着實不少,除了前面提到的幾位教授,中新社、財新網以及人大、武大、華中師大等知名高校的許多人文社科類學者,紛紛在這次輿論博弈中登場,都公開發表過支持方方的言論或文章,其主要主張或判斷基本上都是圍繞方方展現了文人的風骨,要保護和捍衞作家的書寫自由;而與之形成對比的,是方方粉絲口中龐大的“小粉紅”羣體,這些羣體認為方方在國家危急時刻散佈謊言、在戰“疫”大戰正酣之際動搖軍心,呼籲方方要為自己的言論承擔責任。借用階級分析的視角,其實雙方某種程度上代表着不同羣體的聲音,前者是經歷了“文革”、懷念改革開放初期所謂自由開放的“河殤一代”,而後者更多是90後甚至00後的新生代,成長在紅旗下、見證了新千年後國力的日漸升騰,兩個羣體之間政治立場的衝突,也從側面反映出當下社會不同階層之間似乎有撕裂的態勢趨勢。

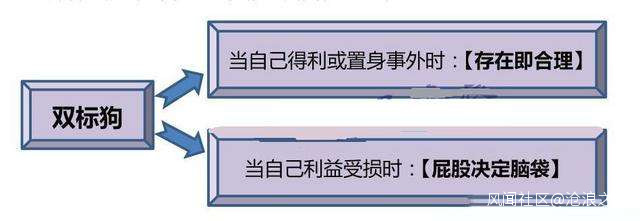

偉大先哲孔子曾經説過“人之初,性本善”六個字,這六個字通過幼年時日復一日的吟詠和年復一年的規訓,早已內化為數千年來浸潤在中國主流知識羣體的文化烙印,似乎也成為他們思考和推演包括政治事件在內的一切事務的前置立場和評價標準。不同於儒家文化中向善的本能及預設,西方的基督教認為人生來就是有罪的,所以需要通過外在的力量來壓制人的罪惡本性。拋開“性本善”亦或“性本惡”的判斷,我認為“人是自私的”是人最根本的自然屬性和生物本能,這種自私的本能和屬性終其一生影響着和誘導着人的各種生存選擇,使得每個個體無時無刻藴藏着逐利的強烈傾向,所以説在這種映襯下,像方方這樣有着強烈的“利他主義”傾向、擁抱世界大同的個體,我們要進行審慎的甄別和觀察:方方難道真的是“利他主義”的標杆、文人風骨的典範?其實不然,翻閲方方日記,我認為她恰恰是把人性中的偽善、自私及“雙標”演繹的淋漓盡致。

**其一,**她和她的粉絲們似乎熟稔於福柯、哈貝馬斯等西方名家的學術理論並深陷其中、無法自拔,沉湎於對國家機器的嘲諷、宏大敍事的解構和平民視角的碎語,其文字之中到處充斥着對官方語境、集體意志的反對,並自發地衍生出“被迫害妄想症”,不允許任何人對她的反對,事實上在有意無意地製造自己“英雄”的幻象,把自己鍛造成為反抗對抗官方話語體系的先鋒和象徵。一個反“英雄”的人,最終把自己塑造成了一個“英雄”,成為其信徒尊奉的“聖人”,豈不可笑?

**其二,**她嘲諷體制的一切,反對一切的體制化、威權化,然而自己又時時刻刻享受威權給自己帶來的一切特權,從在疫情最為緊張時刻利用私人關係安排自己侄女乘機離漢、到歡欣鼓舞於自己權貴朋友帶來的緊缺醫用口罩、再到一次次地轉發圈內知名戰友為自己加油助威的文章,甚至是在網絡上故作神秘地訓斥“吃瓜羣眾”有些驚天秘事,似乎只有她這個廳級幹部知曉,而沒有顯貴之人作為好友、無法接觸官方內部文件的芸芸眾生,怎麼能對人家這樣的廳級幹部進行質詢?活脱脱地展現出一個“食利階層”邊吃飯邊砸鍋的嘴臉,這樣的行為,豈不可笑?

**其三,**日記日記,何為日記,應以紀實為主,然而方方的日記多乃道聽途説、一家之言,一個居家的老太太竟然成為武漢人的情報交流中心,各種不幸的故事、各種官方的不作為、各種負面的情緒全都在她這邊彙集、發酵,然後經過她的再加工向外界流散。我們未身在武漢,無法對那些不幸的家庭和個人產生真切的感同身受,但這並不能妨礙我們產生這樣的思考和質疑:她為何成為情報交流中心、信息集散之地,是詭異巧合還是故意為之,其是否有被人操控之嫌?無論如何,我們都應當堅決反對這種蓄意製造謊言、捏造新聞、虛構悲情的行徑。而方方及其粉絲在面對此類的質詢時,總是輕描淡寫,連道歉也是扭扭捏捏、不甚情願,這樣一個已身居高位、登上神壇之人,似乎已經沒有辦法拉下臉來直面自己的錯誤了。這樣的“日記”,豈不可笑?

**其四,**她以及她的粉絲大筆一揮、大嘴一張,將一切反對她的人及其追求的政治立場,統統貼上“極左”的標籤,並借用阿赫瑪託娃及其《北方的哀歌》、陀思妥耶夫斯基及其《罪與罰》、漢娜·阿倫特及其《極權主義的起源》、索爾仁尼琴及其《古拉格羣島》等皇皇鉅著,使之成為其對抗極權、展現風骨的有力武器。簡言之,支持她的就是朝奉“自由燈塔”的同行者,反對她的就是極左,就是政府的幫兇,就是人類的毒瘤、文明的未開化者和有組織的陰謀。姑不論網上有很多類似於我這種毫無組織性、更無所謂組織的反對者,這種絕對的非黑即白、打倒一切、政府原罪論,莫非就是方方及其信徒們標榜的理性、客觀、中立,這就是文人的風骨?這種文學情感毫無邏輯性的投射、自我想象的敵人以及與之“英勇”搏擊所產生的自我崇高感,難道就是有些粉絲稱之為的文人風骨?以標籤化標榜自己去標籤化、宣揚眾生平等,豈不可笑?可以想象,在“自由燈塔”光芒之下,掩埋的是自我的麻痹和無盡的黑暗。

方方的粉絲們認為寫作的過程大於結果、形式重於內容,高呼方方繼承的是屈原、魯迅等先賢的衣缽,伸張的是書寫的自由,弘揚的是知識分子不畏強權、直言不諱、文人論政的傳統,是對正義、自由、理性的呼喊,其旨在打破思想禁錮的冰河,至於寫作後果不應當由作家承擔,要不然就是搞現代版“文字獄”。而其反對者,強調的是寫作者在行使自己寫作權利的同時,也要一己承擔書寫的結果。我相信,包括我在內的許多反對者,都相信每個作家、每個個體都有書寫的權利與自由,但是這種自由是有邊界的,書寫出來的作品不能是有害的。何謂有害,我給不出確切的內涵,因為不同的語境有不同的定義與解釋。但是在當下,我確信這種以道聽途説的謊言流言謠言,編織成的所謂紀實性的日記,其弊大於害,寫作者必須要對這樣的作品負責。

現代社會早已經不是舊時光的模樣,但是我們的部分文人們、作家們似乎還沒認識到這一點,還迷醉於、徜徉於80年代末的啓蒙童話,還習慣於指點江山、激揚文字的文人舊習。在他們的夢境之外,社會分工的精細化程度早已超出普通個人的常識範圍,像方方這樣的人文工作者,未曾對自己非擅長領域的政府治理領域進行一番深耕細作、深度參與和研究,更不必説考慮治理規模、治理手段、治理成本及其邊際效用等深層次問題,而是以自己簡單的認知體驗來質疑武漢地區新型冠狀病毒防控工作,就連提出的質疑都讓人啼笑皆非、無可奈何。至於某老師提出的“感動而不反思,一定會有更悲壯的下一次”等類似呼喊,乍聽起來這樣的文字的確極具煽動人心的力量,可這樣的煽動、這樣的自我感動看似高深,實則是非常廉價的,也是非常淺顯的。他是否知道、是否看到,以他所居住的江蘇省為例,正在進行一場從上到下的對公共衞生治理體系的反思,從公共安全教育到幹部能力作風,再到基層治理能力以及公共衞生應急能力、應急體系短板等等,都在進行着一場全方面、整領域的變革,各類調研報告每天遞到決策者的案頭,規範發熱門診運作、加強醫療衞生力量儲備、改進疾控直報系統等工作正如火如荼、有條不紊地開展。真誠地勸告一句我們的部分作家,不要把事情簡單化、片面化,避免傾盆大雨似地宣泄廉價的情感,更不要認為體制內的人都是尸位素餐、糊塗無能之類,無論是基於個人政治抱負還是國家未來發展,許多體制內的人都擁有着你們可能想象不到的危機意識和進取精神,真心地拜請你們多做一些田野調查,真正地走進人民羣眾中間,實事求是地書寫這個時代的故事。

最後,以個人之名,恭喜方方女士,成為《The Diplomat》口中“武漢的良心”,在此也向我們的“良心”作家方方女士,提出三個方面的質疑,或者確切地説是訴求:

一是有沒有勇氣説清楚自己侄女乘飛機離開武漢這一事情的來龍去脈,在這其中有沒有假借公權力謀求個人私利的行為?

二是有沒有勇氣退出體制、拒絕體制化,主動向湖北省作協及其主管部門請求撤銷自己的正廳級退休待遇,從此做個心無旁騖、不依附於體制的體制外批評者?

三是有沒有勇氣承認自己的“雙標”,敢不敢為你在日記裏撒的那些謊話負起責任,向被你矇蔽、欺騙的公眾鄭重地道歉?

如若上面最基本的三點都做不到,想必越來越多的人不願意再相信您這樣的“知識分子”的話了。畢竟,這樣的知識分子,門檻太低了,吃飯砸鍋誰又不會?