我的意識流“日記”——學學某位作家_風聞

驱逐舰051-人民主体的历史和政治哲学。2020-04-19 16:37

疫情期間,“日記”體風靡海內外:武漢女作家寫日記;旅居國外的華人寫日記;大專家大學者也寫日記。

我也來蹭個熱點吧。

昨天(此日記寫於4月15日)央視4套新聞女主播王端端在節目中播報俄羅斯、印度、菲律賓疫情急速蔓延的新聞時,哽咽失語,潸然淚下。

網上有人很有同感,但也有人指責她“不專業”;説不定還會有人説“女兒有淚固然不必像男兒不輕彈,但是中國犧牲慘重的時候怎麼沒見你落淚?怎麼外國出事就特別讓你動情呢?”

其實,我並不能肯定她為什麼會那樣。——也有網友説:她是播報新聞時因為講話太久了,忽然嗓子忽然發不出聲,憋足了勁兒發聲,結果把眼淚逼出來了。

雖然看視頻我覺得不像是這樣,而且我自己中學時做過播音工作,知道在播音前我們都是有充分準備的,比如我那位站長學姐,她的桌子上就經常泡着一杯“胖大海”,還有其他降火潤喉的東西,還熱別關照過我説:“小寶貝兒,你快到變聲期了,要注意保護嗓子啊。”

順便説一句,後來站長學姐一直認為我的普通話不錯,但是聲音條件不是太好,她很欣賞的是站裏另外兩位男播音員,他們年紀只比我略大一點,但是聲音渾厚有磁性。站長當着我的面誇過他們其中一位,這還很讓我嫉妒了一陣呢。

後來我上大學就沒有當播音員了,有一次參加外國語學院的紀念紅軍長征主題演講比賽,評委們一致給我打了最高分,但到最後要選人到學校參加總決賽時,評委們商量了很久,還是把我刷掉了,而另外派了一位女生,她們向我轉達的理由和當年的站長一樣:“驅逐艦的文章確實寫得好,普通話和演講的技巧也挺好,但是聲音不厚實,這麼高一人,説話聲音像個孩子,選到學校那麼大場合,他那聲音鎮不住場,第一印象就立不起來。”我又不平一陣,然則毫無意義,結果那女生在學校也沒拿到獎。當時我也去聽了,感到主要是因為她寫的那稿子不好,她個人再有表現力也白搭,何況人家新聞、音樂那些專業的,論聲音、論颱風動作,哪個會比你差啊?我還頗有些陰暗地想:“呵呵,誰讓你們不要我去?我這號稱外語系第一才子的去了,至少內容上有保證啊!”

閒話打住吧——我這人就這毛病,一談點兒什麼正事,就忍不住講點有的沒的,藉機發泄一番當年的憤懣。不過現在本人據內子和小女評論,已經徹底油膩(夫人經常打擊我説:“當年的外語系第一才子你看看你現在寫的那都叫什麼東西?”女兒也附和曰:“是的,連我都哄不住了,怎麼當年能把媽媽騙到手?”),也就沒這些困擾了,只不過替當年的自己打打抱不平了。

你看剛説“閒話休提”,緊接着又是一大堆閒篇瞎扯——嗡嗡,才子淪落如斯,哼,説來説去都怪這個社會,這個時代感覺就是個扯閒篇兒的時代,你天良發動,指點江山,激揚文字,人一句“你以為你誰呀?”,你頓時渾身一激靈,不管落下的是一座山還是一粒灰,總之你萬念俱灰。

然則我覺得還是想説些什麼,想堅持些什麼,在這頗有點兒荒謬的時代。其實哪個時代不給人一些荒謬感呢?我讀過蒙田,知道他老人家寫呀寫呀寫了三大本《隨筆集》,他説他是對自己感興趣,寫這些的目的就是弄清楚自己是個什麼人。然而他那些隨筆大多數是寫的今人古人的奇聞軼事,比如哪個城堡司令官對着敵人開炮結果把自己的城堡震塌啦,哪個不怕死的勇士特別怕痛風病啦,極少寫到他自己的思想感情,也極少得出什麼結論,他對每一個他所議論的話題不管是友誼、勇氣、婚姻,都是旁徵博引一番之後告訴你“我不知道”。即使這旁徵博引,他也絲毫不要別人佩服,他説對自己最擔心的就是記性不好,不能像別的作家那樣倒背如流地引經據典,所以他記敍這些事情都不是憑記憶,而是把原書擺在案前埋頭狂抄。我是呵呵笑着讀完他這些書的,覺得他雖然號稱文藝復興時期的古典作家,但其實是個出色的後現代解構主義者。

然而解構,也是很有意思的:值得解構的東西似乎都不該是荒謬的;然而能夠被解構的東西,似乎又都只能是荒謬的——那我們到底該解構些什麼呢?——所以,又何妨堅持一些什麼呢?

你再看上面這段,又全是閒話——我説閒話堅決不入正題的本事,真是讓自己都佩服。觀察者網有個網友很有些憤憤地指出我寫文章的特點,就是先立一個很嚴肅很高大上的題目,接着狂説一通與本題毫無關係的話,讓那些被這個題目吸引來的讀者全數失望而退_——而實際上呢,幾乎緊接着那些讀者放棄閲讀的地方,“驅逐艦老師”開始不緊不慢地講正題了,其實講得挺好,但好像打定了主意用前面那些廢話趕走一票人似的。

這位朋友大概是學理工的,不懂得這就是我從蒙田等名家那裏悟到的筆法。尤其是在現在這個很嘻哈的時代,任何嚴肅的想法,都要首先歷練一番荒謬感的洗禮,還需要從荒謬感中伸出觸角去擁抱這個世界。

接受這個事實吧,我們平時説的其實十之八九都是瑣屑的廢話——這些廢話不值得研究嗎?不值得編織進文本中嗎?語言作為廢話而退場的時候,世界作為語言所關聯的東西,頑強地呈現出來了…..——停。好的,停。

我誠然不能肯定王端端為什麼而流淚,但我想,即使她真的是為了國外的疫情,又有什麼不可以呢?

讀書以及工作期間,我接觸過一些國外的師生:原來我的同事裏有位美國人,和我爭論過很長時間的宗教問題;

讀研時的開學典禮上,代表留學生髮言的是一位來自愛沙尼亞的姑娘,中文好,人長得也確實太漂亮了;

哲學院有一位韓國的女博士生,胖胖的,學習特別刻苦;

還曾經有一位在文學院唸書的日本女孩常來哲學院聽課,她高挑秀氣,常穿着長毛衣和及膝裙,白襪子、黑皮鞋,滿滿的淑女範兒。不少中國同學和她是朋友,她總是微微眯起眼睛笑着和大家説話;

國關學院那邊還有一位上了年紀的日本外教,原來當過外交官,請我們吃飯聊天,他很喜歡瞭解中國的年輕人對各種問題的看法;

一位法國留學生還參加過我們搞的讀經活動,他叫“比利”,所以當我們商量我們的團體該取個什麼名字時,他竟然腆着臉説:

“我看就叫:必立社。”

大家問他什麼出處。

他説:“己欲立而立人。子以四教:文行忠信。”

大家反對説:

“那必字從哪兒來?可別忘了《論語》説:子絕四,毋意,毋必,毋固,毋我。”

…….

我接觸到的外國人,其實就是這樣一些和我們差不多的普通人,每一個都挺可愛的。如果你想到他們或他們的親人肯可能會遇到危險,你也會擔心,會着急。王端端是國際頻道主播,認識的外國同行同事朋友會比我們多得多,交往也會深得多,所以我不覺得她有些焦慮和傷感有什麼不可接受。

另外,還有一種痛,叫“痛定思痛”。

中國的疫情已經得到了初步控制,雖然也不可輕忽,但畢竟是讓人最為安心的——這個時候,你看到國外疫情氾濫,有的國家有的地方幾乎是陷入水深火熱哀鴻遍野的狀況,你會有一種什麼感受?

第一,“好險啊!”我們中國如果不是有極為堅強的領導與高效的組織管理,不也早就墮入這樣的深淵了嗎?

第二,“真不容易啊!”幾個月來發生在中國大地上的一幕幕會像放電影一下湧現在你的腦海:

決絕的武漢封城;

無數微博上的求救信息;

當時令人心碎的確診和死亡數字;

從長城內外大江南北奔向武漢的醫護大軍;

運送醫護人員的飛機上,一次次收到地面控制台的致敬電,空姐們一次次向趕赴前方的白衣戰士鞠躬致謝;

那些倒下去的人;

那些忙碌的政府工作人員志願者;

那些捐出全部積蓄的老人

…….

也許王端端來不及想這麼多,但許多五味雜陳、橫集萬端的感觸,會以極度濃縮的形式擊中大腦之後,像電流一樣湧上一個人尤其是一個女性的眉梢眼角。

我還想起十幾年前,因為經常在一個網羣裏和大家一起寫詩做對子,我認識了四川的一位女記者,因為她是那個羣的羣主。

汶川地震那天起,她一連很多天沒有上線,因為她所在的城市是烈度最大的城市之一,不少羣友一邊瘋狂地給她留言,一邊互相安慰:

“羣主應該不會有事,吉人自有天相。”

過了大概兩個禮拜,她上線了,告訴大家:她一家都沒事,最險的是她的丈夫,在某學校當老師,幸虧那天下午在路上耽擱了一下,如果早五分鐘進教室,可能就埋在教室裏了。然後她忙前忙後地要去災區採訪報道那些,也沒空上線了,今天才有空給大家報個平安。

我們聽到這些,感到她還是和以前一樣,豁達,自信。

過了幾個月,她突然在空間裏説:

“忽然老是哭。這一陣,老哭。”

她和王端端可以説是同行,在經歷天崩地裂以及全力進行戰地報道的那些日子裏,大概沒空想別的,就像一個戰士在浴血奮戰的時候根本不會注意到自己的傷痛。然而我猜,到了能夠靜一靜想一想的時候,天天耳聞目睹的那些傷痛和死亡、絕望和希望、無奈和英勇,會讓她意識到自己滿身創口,會讓她很累,很疼。

而現在王端端也哭了,她並不在疫區,但或許耳聞目睹的種種到底還是讓她感到沉重了起來——那麼,那些身在武漢,身在湖北特別是親眼看到親人朋友鄰居離去的人們會怎麼樣呢?是不是會有這些天被全力戰疫的鬥志所壓抑住的更多更重的傷痛被逐漸喚醒呢?

我想,國家一定會採取相應措施幫助關心付出巨大代價的那些同胞;同時,治療心靈的某些傷痛,我想重要的一是時間,二是正常的生活與交往本身。

時間會把一些創傷慢慢撫平;

而正常的生活、交往,則會用人間煙火和街談巷語,把很多出格的東西逐漸融化、燻暖。

前些天我一直關注一位武漢教師,她不管不顧,懟天懟地在微博上為新冠治好後併發症沒有得到有效救治的父親求助,但同時她堅持認為某些人不應該老是傳播負能量。

所以她在求助的時候還遭到過自稱某位日記作家擁躉的人的幸災樂禍的謾罵,大略是説你當初批評人家“負能量”,現在好了,你自己也哭天搶地傳播“負能量”了吧?不過公正地説,也有那日記作家的一部分粉絲真的很關心她,替她轉發,出主意——這些粉絲都是些好心人,而且大多好像也是女的,她們總是感激那位作家在大家最無助的時候發出聲音,讓她們感到自己的痛苦、恐懼得到了分擔,所以現在那位作家受到“圍攻”,就是她們“湧泉相報”以酬知己的時候了。不過此刻,女教師的父親危在旦夕,儘管女教師曾經“黑”過她們的偶像,但她們還是沒説什麼,伸出援手。

對這些好心人我能説什麼呢?

她們能堅守住“人命關天“的底線,知道不能拿別人家的人命來“懟”人,這無論如何也是值得肯定的;另外,人(尤其是這些“文藝”氣息很濃的女性)在最無助和恐懼的時候,感到有人用文字陪伴了自己,因而不能“忘恩”,這也是人之常情,甚至也可以説挺“仗義”。

至於這之外的“本質”、“格局”、“大勢”,她們也許暫時不理解甚至有些牴觸,那我們只好慢慢和她們講吧。實在還是不理解,我們也沒有辦法,只能希望她們的善良、單純能夠保持下去,不要被某些人辜負以致出賣,更不要因為有朝一日被辜負甚至出賣了就走向另一個極端。

我為什麼這麼説呢?

我看到有一位支持那位日記女作家的女孩在自己微博裏説,自己的爺爺是非常忠誠的共產黨員,家裏擺的都是《資本論》、《共產黨宣言》,爺爺看新聞時,痛恨那些被抓住的貪污腐敗的傢伙,還要她這個孫女陪着他一起罵貪官,但爺爺從來不改變自己的信仰。所以她小時候堅決認為人這輩子最值得幹的事情就是“為共產主義事業奮鬥終身”,可是後來的現實讓她完全改變了看法……爺爺覺察到這一點,經常和她爭論,但最終只能很無奈:“唉,你大了,有自己的想法了……”可是她聽到爺爺這樣説,心裏酸酸的…..

我相信這個女孩説的是真的,而且她在敍述中其實已經無意中認定了一個事實:

這位寫日記的作家,實際上就是站在他爺爺那樣的忠誠的共產黨員的對立面的。

不然,她為什麼在表達對那位作家的支持的時候,情不自禁地提起自己和爺爺的分歧呢?

而她可能還不清楚的是:

這位作家及其很多擁躉是並不敢承認這一點的,所以他們只能指責對方是“極左”,甚至是被“貪官污吏”僱傭來“洗地”的——而她雖然有分歧卻仍然敬愛的爺爺,如果不出所料的話,就在其中。

她真的認為自己那個天天讀《共產黨宣言》,天天帶着她一起痛罵貪官污吏的爺爺,即算是有些想法和説法不那麼合乎時宜,但會是如此不堪的人嗎?

如果不是的話,那麼某些人為什麼要把他們説成如此不堪,來煽動大家甚至“官方”對他們的敵意呢?

為什麼這些人只有這樣才能夠“保護”自己呢?

這位姑娘如果想通了這一點,難道不會發現自己被欺騙、辜負和出賣的危險嗎?

周總理曾經對來華交流的美國乒乓球運動員(當時這些人裏有位嬉皮士青年問他對嬉皮士運動有什麼看法)説:

“一般來説,青年總是對他們上一輩做的事感到不滿,要尋找出路,探索真理。我們年輕時也是這樣。我能説我的經驗就是:和人民在一起,你就不會走錯路。但是如果發現真的走錯了,就要回頭。”

網上有許多人説他們最喜歡的政治家是周總理——甚至有許多並不喜歡共產黨的人也這麼説,這説明周總理的魅力真的是令人折服——那就好好琢磨一下周總理這番語重心長的話吧。

好在那位求助的女教師,始終心明眼亮:

她還是堅持認為“五二零”志願者們的公開信才是對的;

她感激全國各地來武漢的醫護人員,當北京醫療隊離開的時候,她依依惜別;

她還關心着那些防護服熱得穿不住的醫護人員。

現在她的父親已經成功轉院了。她在期盼父親能像以前一樣教訓自己,開着車到處撒歡。

我轉發過她的求助微博。我對這樣的人很欽佩,也很有信心。

而這也確實是我熟悉的武漢人:

近在眼前的情,遠在天涯的義,用火戧戧、熱辣辣的性格,一個不少,統統堅守。

祝福他們。

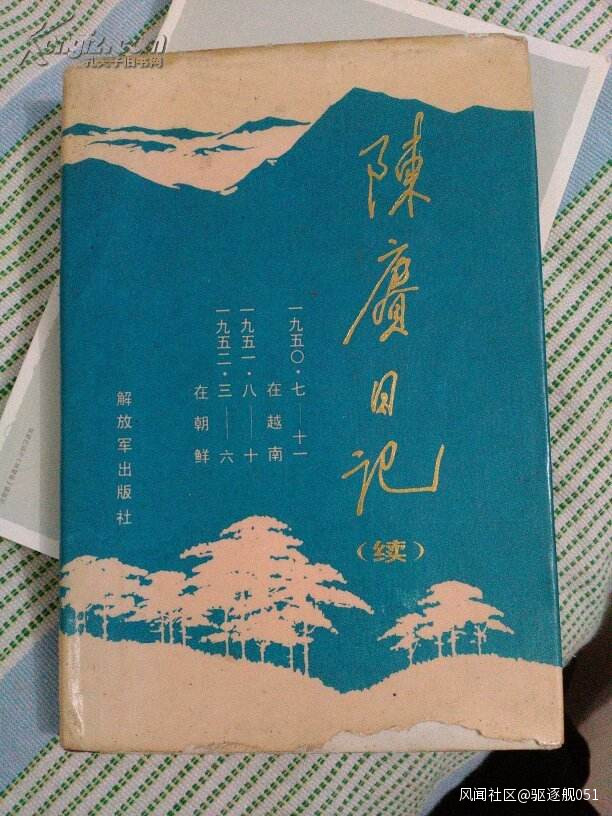

結尾,我要説:我不同意“正經人誰寫日記啊?”的説法,因為雷鋒日記就不用説了,而且據我所知,魯迅先生寫日記;共和國開國大將陳賡也寫日記。

毛主席在延安時曾經也想寫日記(主要是讀書筆記),但後來大概實在太忙沒寫下去。

至於説“日記”不能給別人看,那也不對的——魯迅先生的《狂人日記》屬於小説,不去論它了,但他寫過《馬上日記》、《馬上支日記》,確乎是日記體的雜文,而且是一等一的好文章,值得萬眾傳觀。

而且我也寫“日記”,比如疫情以來我在這兒寫的十幾篇絮絮叨叨東拉西扯的東西(包括這篇,如果連同發表在我空間的,就有20多篇了),我實在不好意思叫它們“評論”,也只好名之為“日記”,以使我能夠名正言順理直氣壯地繼續瞎扯下去。

自然我寫的不是什麼經典,諾貝爾獎固然是沒有指望的,去國外出版估計也難,但也沒有什麼“不正經”啊。

總之,我為“日記”正名,希望各位也多寫“日記”,用一滴滴水珠,折射我們的這個偉大而複雜的國家和偉大而複雜的時代:

人民共和國的成長,會留在史冊上;

而共和國的人民的成長,大可以留在許許多多多的“日記”裏,五彩斑斕,個性鮮明——讓讀過史冊的人們,在領略那些波瀾壯闊、氣勢磅礴之餘,看到那麼多活生生的有血有肉的人的經歷見聞和思想感情,他一定更會感到那波瀾壯闊和氣勢磅礴,其實是那樣深厚與真切,因為它會告訴你:一場要創造“一切人的自由發展以每個人的自由發展為前提”的新世界的巨大深刻的革命征程,在一定的歷史時代,在每個人身上,改變了什麼?沒有改變什麼?將要改變什麼?

我認為這會是極有教益和震撼人心的。