愛潑斯坦的醜聞,為什麼成為了美國學術界的“公關危機”?_風聞

脑极体-脑极体官方账号-从技术协同到产业革命,从智能密钥到已知尽头2020-04-28 10:25

科研、利益、醜聞,這三樣概念,因為去年8月一個美國商人的“自殺”而勾連起來,成為一樁可以讓科研界割席斷交的熱議事件。

(傑弗裏·愛潑斯坦)

事件的主角就是因涉嫌拐賣和性侵未成年少女而鋃鐺入獄的億萬富翁傑弗裏·愛潑斯坦,牽涉的醜聞就是愛潑斯坦不僅自己犯案,還為西方大量政商名流們充當性交易的皮條客,甚至還牽涉到西方科研學術圈眾多宗師級的人物,比如已故的人工智能先驅、圖靈獎得主馬文·明斯基,直接被指控經由愛潑斯坦組織,在其住所性侵未成年少女。

(馬文·明斯基)

除了這樣令人驚掉下巴的實錘指控,還有眾多知名科學家因為與愛潑斯坦的過密的私交和接受捐款陷入到這場“學術界醜聞”當中。

MIT(麻省理工學院)原媒體實驗室主任伊藤穰一因為多次接受愛潑斯坦的科研捐助而引咎辭職。而在此前,因為對伊藤穰一在公開場合刻意掩飾的不滿,其擔任MIT公共媒體中心主任的同事伊桑·扎克曼先一步宣佈辭職,以表明自己不願與之共事的憤慨。

但在關於馬文·明斯基性侵少女案的定性上面,計算機科學家、美國工程院院士、GNU 計劃及自由軟件基金會創立者的理查德·斯托曼則認為對馬文·明斯基的指控是“不公正”,所謂“強姦”有可能是“雙方你情我願”。此言論一出,引起輿論的軒然大波。迫於公眾壓力,他也宣佈從MIT辭職。

列入愛潑斯坦的科學家朋友圈名單的還有生物學家史蒂芬·傑伊·古爾德、生物化學家喬治·丘奇、進化科學家馬丁·諾瓦克、精神病學家奧利弗·薩克斯、已故諾貝爾物理學獎得主、夸克的發現者莫里·蓋爾曼、物理學家史蒂芬·霍金、諾貝爾物理學獎得主弗蘭克·維爾切克……

他們或者接受過愛潑斯坦的資金捐助,或者參與過其組織的社交聚會,其中關係深淺不能一概而論。但因為與這位“熱愛科學”的問題商人的交往都不得不做出澄清。

時隔半年多,我們再來回顧愛潑斯坦引發的這些科研界地震,顯然不會從花邊緋聞的視角再複述一遍,我們更想探知愛潑斯坦一直熱衷於資助科學家們的真正動因,也想闡明美國科學科研界的研究供養的生態,以及愛潑斯坦事件之後,科研界如何避免陷入到此類醜聞當中。

愛潑斯坦為什麼熱愛資助科研界?

2017年,愛潑斯坦主動向Science雜誌申請一次採訪,而Science編輯們經過審慎考慮同意了這次採訪。可能人們都會覺得好奇,為什麼以報道前沿科技為宗旨的一家頂級雜誌要採訪一個有性犯罪記錄的“卑鄙金融家”呢?

這確實跟愛潑斯坦在科學科研圈的長期捐助和人脈經營有關,Science決定給他一個表達機會。這份採訪材料也成為我們觀察愛潑斯坦親口表述和實際行事的“真實”佐證材料。

對於科學捐助的動機,愛潑斯坦“謙虛”地表示,他只是一個比普通科學愛好者更厲害一點的人,只是在錢上面和數字計算上面更精通一些。當然,在從商之前,愛潑斯坦曾在一所中學教過微積分,在金融圈能夠快速發家致富,也確實説明此人的聰明和果斷。

但我們可以聽出這句話的畫外音是他並不太對科學本身有多少興趣,而是強調自己在財富上面可以給這些科學研究更大的幫助。在媒體報道中,愛潑斯坦在一些場合總會和這些科學家們諮詢一些問題,但在傾聽時候總會心不在焉,最後還會問一句:這跟美女有什麼關係?

不管這一刻畫是否有杜撰嫌疑,根據愛潑斯坦的實際表現,他的科研資助的獻金不過是為了換來一個樂善好施、關心科學發展的好名聲。而事實上,在這些科學大咖們一次次接受其捐助,參與其社交聚會的過程中,已經為愛潑斯坦做了站台。

正如愛潑斯坦所言,我只是喜歡在人身上投資,不管是政界還是科學界。那麼其拉攏這些知名科學家、學者的手段,則如果這些人對“未成年少女”不感興趣,那麼就直接給錢。顯然這一招是非常奏效的。

在關於如何選擇資助對象的問題上,愛潑斯坦表達説他旨在尋找那些可以實現科學突破的聰明人。他特意強調,不會像比爾蓋茨那樣去想着治癒小兒麻痹症和消除貧困這些。他也認為自己沒有義務去幫助培養更多科學素養的人口。他只對像基因技術這類“稀有的山峯更感興趣”。

從愛潑斯坦的表達裏,我們其實很難看出他對科學有真正成熟的理解和思考,其實他更在意的是這些研究是否能有“世紀大發現”一樣的轟動效果。這樣才更能體現他作為捐助者的眼光和野心。

最後在關於匿名捐助的問題上,愛潑斯坦表示他並不想大肆宣傳,他會把是否匿名的決定權留給受贈人。但這一表述從事實上仍然是有打臉嫌疑的。MIT公佈的報告中顯示,學院的管理者與愛潑斯坦簽署的條款裏要求必須匿名,且不允許其公開以便獲得個人利益。

但愛潑斯坦並沒有“照章辦事”,他不斷地利用這些科研捐助來為自己洗白,並且還從2013年到2017年9次造訪MIT校園。

“視其所以,觀其所由,察其所安”,我們從動機、行為以及目的三個維度上來分析愛潑斯坦的捐助,其實就很容易看清楚了:其動機主要就是貪圖名聲,積攢人脈,當然也不排除個人極度熱愛社交的性格原因;其行為就是最划算的資金援助,以打動那些缺錢的科學家,又將這些對科學家們的捐助和社交活動公之於眾博取名聲;其最終的目的就是如同在政商圈子一樣營造科研圈的精英關係,來維護其正面形象。

很顯然,愛潑斯坦屬於那種極端自利的美國白人精英,同時也有着一種極端自戀的表演型人格。早年間,因為貴人相助帶來的暴富發跡以及精心營造的權貴圈子,使得其在2008年受到多項重罪指控之後,僅僅付出1年刑期的代價而全身而退。而因為有這些眼花繚亂的科研捐助又客觀上為其提供了一定的洗白作用。

美國科研學術圈:接受捐助到底有沒有錯?

早在2000年,愛潑斯坦就成立以他命名的基金會,來資助各類科學研究。比如,2003年他贊助了哈佛大學650萬美元,用於“進化動力學項目”的研究。

根據MIT公佈的報告,愛潑斯坦最早在2002年就捐助了當時身處MIT媒體實驗室的馬文·明斯基10萬美元;後來有受害者直接指控2001年曾在愛潑斯坦的安排下,遭到了明斯基的性侵,當時受害者年僅17歲。這意味着明斯基不僅僅是接受了愛潑斯坦的科研資助,同時還是愛潑斯坦的蘿莉島的常客和性侵案的參與者。這讓明斯基的光輝履歷中留下難以清除的污點。

2008年成為其捐助事業的分水嶺。因為這一年愛潑斯坦首度承認曾以賣淫為由招攬未成年人並被判決13個月刑期。所以,此前那些科研機構和科學家們還能以不知情為理由來接受捐助;那麼2008年後,繼續接受愛潑斯坦捐助就充滿爭議了。

來自MIT的調查報告顯示,2008年之後,美國眾多高校和研究機構便停止接受來自愛潑斯坦的捐款,但是MIT的媒體實驗室則仍然保持了同愛潑斯坦的頻繁往來。

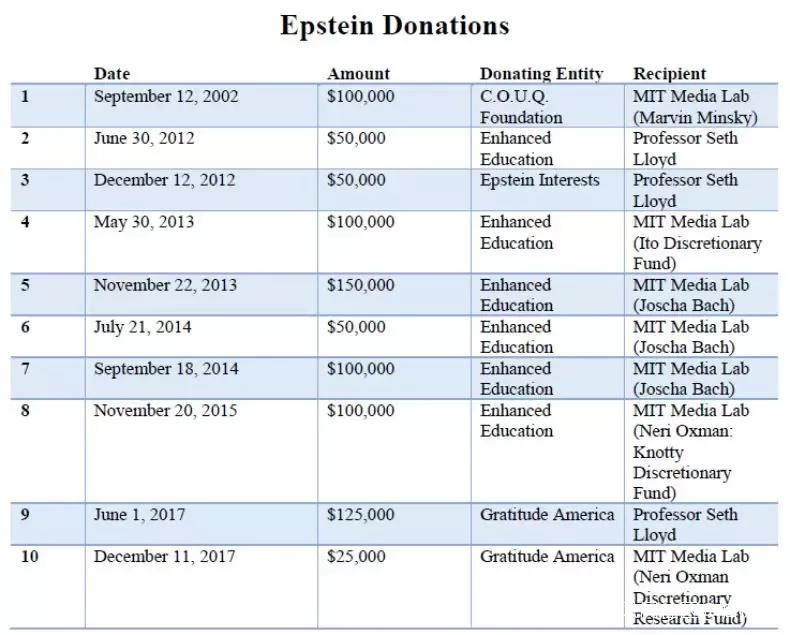

(MIT 報告:愛潑斯坦捐款細節)

調查顯示,從2002年到2017年,愛潑斯坦共向MIT捐款10次,總計為85萬美元。其中第一筆捐助的受贈人就是馬文·明斯基。而從2012年之後,前媒體實驗室主任伊藤穰一、塞思·勞埃德教授、來自德國的訪問學者喬沙·巴赫和內裏·奧克斯曼教授得到了大部分捐款。此外,伊藤穰一在他個人的投資項目中還得到愛潑斯坦的125萬美元捐助,塞思·勞埃德教授還接受了愛潑斯坦為其個人提供的6萬美元的捐助。

(伊藤穰一)

儘管愛潑斯坦的醜聞已經傳出,但由於他對MIT媒體實驗室的持續捐助,在這幾年當中,他仍然可以受邀到MIT來參觀。

現在,由於愛潑斯坦的再次被捕和自殺身亡,曾經接受過這些“有爭議”的科學慈善資助的科學家和學校機構要麼退還資金由司法機構處理,要麼給慈善組織捐出等額的資金,儘可能撇清與愛潑斯坦的關係,或者以公開道歉和辭職來結束這場醜聞。

但是就“該不該接受這些有污點的資助以推動科研發展”,科研界其實存在爭議。

有些人認為,在一些科學家的研究領域,如果捐助人明確承諾不從這項研究中獲得任何好處,同時也不會左右該項研究的任何方向,則是可以獲得這筆資金的。而更多的機構認為,從更長遠的社會影響來看,接受捐助必然意味着會以科研機構和科學家的名聲為其做背書,造成很壞的示範效應。而更多置身事外的科學家們則認為,接受像愛潑斯坦這樣有明顯污點的捐助人的資金則是難以理解的。

而此前,無論是出於“私交甚密”,如明斯基這樣的‘’還是出於科研經費短缺,如伊藤穰一、塞思·勞埃德這樣的,他們都要以自己的聲譽和學術前途來支付當年的所得的高昂代價。

我們的疑問:這場科研學術界醜聞是否收場?

似乎這件學術醜聞隨着愛潑斯坦的死去,利益相關方的科研機構的申明、退款、相關人員的道歉、離職而收場。但這件事情的潛在影響以及一些疑惑還是需要我們深入探討。

哈佛大學的丘奇教授也早在2003年就接受過愛潑斯坦650萬美元的捐助,同時,他還在2008年愛潑斯坦被指控期間為其做過電話辯護。他成為愛潑斯坦死後,第一個通過媒體向公眾道歉的與愛潑斯坦有聯繫的科學家。他的理由是説自身“受書呆子狹隘的視野限制”而出現的糟糕判斷,因為之前並不很清楚(愛潑斯坦的性侵問題),也沒有意識到存在這樣一個嚴重的問題。

(哈佛大學喬治· 丘奇教授)

如果説丘奇教授的“天真”是可以被我們理解的話,那麼為明斯基辯解的理查德·斯托曼的觀點則更值得警惕:如果是事後的檢舉,很有可能是當事人另有所圖的“潑髒水”,當時情況也是當事人的自願行為。這種想法其實相當有市場。從我們身邊對於這類女性受害者事後維權的難度上就可以知道。

更加令人恐懼的一個猜測是,如果有些科研人員內心並不覺得愛潑斯坦的性侵犯罪是多麼嚴重的一件事情呢?因為一個調查愛潑斯坦的記者曾透露,其實當時整個社交圈都知道他對少女的這一嗜好,但是幾乎所有人都漫不經心地選擇了忽略。

即使絕大多數科學家不像那些政要們親身下場參與,但看在錢的面子上,大家也選擇了忽視其私德污點,而接受其“慈善”資助。

這裏就涉及一個更為複雜的社會心理和性別權力鬥爭的問題,一時難以説清。但是從公開場合所有人的表態來看,整個社會還是達成了最基本的底線,那就是無論任何階層、任何權勢背景、任何貢獻的人,在未成年人性侵犯這件事情上,都是零容忍的。這就讓公眾人物無論有怎樣的怪癖,怎樣的動機,都要在觸及底線的時候冒着巨大的機會成本,付出極為昂貴的代價。

如果説人們並未真正認識到愛潑斯坦的罪惡,而是將其當做政治傾軋的犧牲品,如果人們並未真正在乎那些被玩弄和侵害的受害者們?我們不禁會問,會不會還有第二個愛潑斯坦,會不會還有第二場學術醜聞出現?

科學家們自然並非聖人,其私德和價值觀上也並不比普通人顯得更高尚,但是因為在其科研領域做出的卓越貢獻,會賦予他們超出常人的“明星”光環。這樣的影響力既能吸引人們投身對科學探索的關注,也能吸引別有用心者的不良野心。

在眼前明晃晃的利益誘惑和內在的良知底線上面,科學家們需要堅持一份常識。

那位接受過愛潑斯坦個人捐助的MIT教授塞思·勞埃德在其公開的道歉信裏寫道:“科學家的工作是尋找真理,教師的工作是幫助人們增強自己的力量。這兩方面我都沒能做好。”

這可能是比較嚴重的道歉了,但我們希望是真誠的那種。