《軟埋》與日記的千絲萬縷_風聞

大牧_43077-2020-04-29 20:51

《軟埋》與日記的千絲萬縷

作者 忠君愛國洪承疇 編輯 吉他手

編者語: 方方日記是不是偶然現象?方方日記和軟埋有沒有必然聯繫?我們且看看日記和軟埋兩個作品的主要脈絡。日記和軟埋有一個完全相似的脈絡:慘!真慘!慘絕人寰!土改運動中地主階級的慘是暴力,是人禍。武漢疫情爆發初期,罹患新冠肺炎病患者的慘,是政府不作為,是人禍。你不需要真相,但歷史卻需要真相。所以必須記錄下那些陽光下的陰影,為那些死去的人吶喊,追責!説到這裏,我們已經清楚了,方方兩個作品春秋筆法下的脈絡幾乎同出一轍。所以,説軟埋與日記有一種千絲萬縷,實在不為過。雖然軟埋和日記所描述共和國的歷史事件完全不一樣,但在方方春秋筆法下,渲染出的藝術效果,依然能夠達到她期望的目的。不過,我們都應該知道,任何人的的行為都是有動機的,任何作品都具有鮮明的世界觀,價值觀,鮮明的觀點和立場! 方方説:一旦軟埋,或許就是生生世世,永無人知。或許這就是方方的“良心”。

-------------------------------------------------------

《軟埋》與日記的千絲萬縷

以天下之至誠,勝天下之至偽;以天下之至拙,勝天下之至巧

人民文學出版社原副總編、《當代》雜誌原主編何啓治代表“路獎”評委會向方方頒發了榮譽證書

去年12月份尤其是今年三月份以來,在互聯網上,以社交媒體和紅色網站為主要平台,爆發了一場圍繞湖北省作家協會主席方方的長篇小説《軟埋》的批判,這場批判在今年五月份達到高潮。參加討論的各界人士,包括學者、退休幹部和普通網民,普遍認為《軟埋》具有嚴重政治錯誤,是一部否定土地改革,抹殺新民主主義革命貢獻的有害作品。值得注意的是,《軟埋》最先發表在2016年第2期的《人民文學》上。2016年8月,人民文學出版社出版了《軟埋》單行本。2017年4月23日,《軟埋》獲第三屆路遙文學獎,獲獎理由是該小説“讓批判性與文學性達到了很高程度的融合”。《軟埋》所描寫的故事主要發生在1950年新中國成立後在新區展開土地改革運動期間。故事的核心是川東地區的大地主陸子樵一家自殺並且被軟埋的經過。“軟埋”一詞來自四川一帶的方言,是指人死之後,不用棺槨,直接埋進土裏。按照當地迷信的説法,被軟埋者是不能轉世的,所以人們都害怕被“軟埋”。《軟埋》作者試圖藉由這樣一個故事,將詰問的矛頭對準中國歷史上一個重大事件———土地改革。土地改革是中國歷史上天翻地覆的重大事件。事實上,自1949年新中國成立後,海內外這類題材的作品就沒少出現過,從內容上説並無新鮮之處。但《軟》………………仍然出版這樣具有嚴重政治錯誤的小説,這一現象引起了大家的嚴重憂慮和關切。但令人感到費解的是,儘管《軟埋》出現瞭如此嚴重、明顯的政治問題,但主流媒體和文學批評界不僅始終沒有嚴肅的批評,反而出現了對《軟埋》的追捧。有評論稱讚《軟埋》“寓意深遠”;也有評論稱讚“犀利,用小説的方式記錄歷史,善莫大焉”;《文藝報》等多家媒體還刊發了對方方的長篇訪談。從2016年下半年開始,這種不正常的狀況終於引起了社會各界的關注,互聯網上開始出現批判和質疑的聲音。

方方説:一旦軟埋,或許就是生生世世,永無人知。

面對批判,方方頑固堅持其反動立場。她對“《軟埋》究竟是不是在翻土改的案?是不是在否定新民主主義革命?是不是在詛咒土地改革把人變成鬼?”等一系列在批判文章中提出的關鍵性問題,一律避而不答,只是掄起“極左”的大棍子,橫掃一大片。誰批評她,誰就是“餘孽”,就是“極左”。方方揚言:“我是多麼感謝自己:不入黨、不當官,只當一個自由且獨立的作家。”“感謝自己”是多麼的厚顏無恥,宣稱“不當官”卻又享受着湖北省作協主席廳局級的待遇,單看她把“入黨”與“自由且獨立”看作是完全對立,這就是對黨的嚴重敵視和污衊。

2016年12月17日,紅色文化網發表了湖南湘潭紅色文化研究會卜禮雨的文章———《〈軟埋〉:一篇顛覆土改的小説》

卜禮雨在致紅色文化網編輯的附言中説:“長期以來,文學界的歷史虛無主義是十分嚴重的,還居然有《軟埋》這樣否定當年土改的作品發表。”這令他感到不可思議。他説:“小説《軟埋》極端扭曲土地改革的本質真實,為陸子樵甚至所有的‘陸子樵’抱打不平,控訴土改的不人道,歌頌‘要臉寧可不要命’的地主精神,只能表明她對中國共產黨、對億萬農民羣眾、對中國共產黨領導億萬農民求解放懷有狹隘的偏見。毛澤東同志《在延安文藝座談會上的講話》中説:‘在現在世界上,一切文化或文學藝術都是屬於一定的階級,屬於一定的政治路線的。為藝術的藝術,超階級的藝術,和政治並行或相互獨立的藝術,實際上是不存在的。’周立波的《暴風驟雨》,同樣是以土改為題材的,為什麼對土改採取基本歌頌的態度呢?這就是立場問題,屁股坐在哪一邊的問題。”

卜禮雨的文章,打破了關於《軟埋》討論的沉悶局面,揭開了蓋子,拉開了批判《軟埋》的序幕

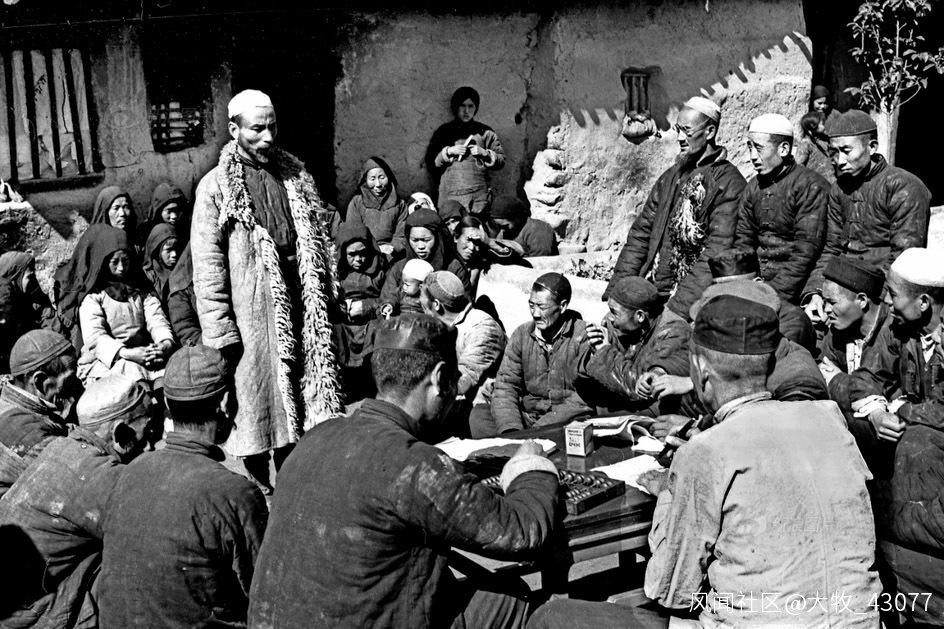

原國防大學政委趙可銘上將在《〈軟埋〉是對土改的反攻倒算》一文中深入分析道:“新中國成立前後,我們黨領導開展了轟轟烈烈的土地改革運動,消滅了延綿兩千多年的封建土地制度,實現了‘耕者有其田’的千年夢想。幾十年來,全國各族人民和各界人士,對土地改革的合理性及其偉大意義有着最高的共識,就連國際反華勢力也少有拿土地改革來批評新中國的。被趕到台灣的蔣介石集團,總結敗亡的一條教訓,就是在統治大陸期間沒有進行土改,到台島很快地也搞了土改。土地改革是新民主主義革命階段的必然成果和偉大成就,是解放軍得以打敗國民黨軍隊、新中國得以建立和鞏固的重要基礎,是我國工業化、現代化建設的重要前提條件。”趙可銘上將認為:“中國土地改革具有極大的歷史合理性和社會進步性。中國封建社會具有兩千多年的歷史。長則幾百年,短則幾十年,就發生一次王朝更替,其基本原因就是地主階級的統治集團依靠廣大農民起義力量,在剛取得政權時,向廣大貧苦農民做出一些讓步,抑制地主階級豪強勢力對於農民的土地兼併,減輕地租對農民的剝削。不久,王朝的控制勢力衰減,地主豪強又開始新一輪的土地兼併,加大對佃農和僱農的殘酷剝削,廣大農民沒有了活路,被迫舉行武裝起義推翻以帝王為總代表的地主階級,迫使地主階級又一次讓步。中國歷史上幾十個大大小小的王朝如此更迭往復。正是這種萬惡的封建土地制度,阻止了中國社會的發展進步,以致在西方進行第一次工業革命時,中國就徹底落後了。廣大貧苦農民始終未能根本解決温飽問題,地主階級造成了太多太多的人間慘劇

中央宣傳部研究室原主任劉祖禹在《〈講話〉之後發表〈軟埋〉是極不正常的》中強調:“刮翻土改案風的那些人,無視漫長的中國封建社會是一個階級社會的基本事實,封建地主階級剝削壓迫廣大農民階級的基本事實,充滿‘吃人’慘劇的血淋淋的基本事實。自鴉片戰爭以來,中國社會逐步變成半殖民地半封建的社會。半封建階級的階級基礎就是地主階級。地主佔有最多的生產資料。佔有少量或不佔有生產資料的廣大貧苦農民都是耕種地主的土地。據統計,在舊社會,地主階級和舊式富農只佔農村人口的10%,户數佔8%左右,其佔有的土地則達全部可 耕 地 的70—80%之 多。而 佔 全 國 農 民 近60%的貧僱農佔耕地總數不到15%。地主户均佔有耕地是貧農的40倍。我們從《白毛女》、收租院以及多地許多惡霸地主、大地主、大莊園剝削農民的事實中可以清楚地看到,中國地主階級對農民的敲骨吸髓的剝削和壓迫的程度,在世界各民族中是極為罕見的。地主階級代表中國最落後和最反動的生產關係,嚴重阻礙中國農村生產力的發展,他們是帝國主義和大買辦資產階級統治中國最主要的社會基礎,是中國人民革命的主要對象之一。“偉大的土地改革運動,就是要沒收地主階級的土地,分配給無地和少地的貧苦農民。按人口平均分配土地是我們黨的政策,是最徹底地消滅封建制度的正確政策,完全符合中國廣大農民羣眾的根本利益和社會生產力發展的要求。土改運動砸碎了銬在農民身上的枷鎖,使廣大農民在經濟、政治和精神上得到解放,農村生產力得到解放,農民階級的勞動積極性空前高漲,農業生產飛速發展,農民生活逐步改善,這是任何人都不能否認的事實。要撼動這一歷史,要翻這段歷史的案,如同蚍蜉撼樹,是不可能得逞的”

趙可銘上將還以土改親歷者的身份回憶:“我本人年紀不是很老,但也可以稱得上家鄉土地改革的親歷者之一。我清楚地記得,當時被槍斃的地主很少,凡是被槍斃的都是惡霸地主有殺害農民或直接迫害農民致死的,罪大惡極、民憤極大,不殺不能平民憤的。即使是這些惡霸地主,也必須經農會組織農民充分民主討論,一致要求槍斃的,還必須經縣、市以上人民政府批准。召開農民大會鬥爭地主,也只鬥地主一人,而不是把全家老小都拉到台子上鬥。土改工作隊和農民協會骨幹還找地主談話做工作,動員他們把家裏的地契等拿出來,農會則在工作隊的指導下,經過充分討論,在得到絕大多數農民認可後,實行土地的公平分配。地主也同農民一樣,根據人口多少,分得相應的土地。《軟埋》所説的殺滅地主滿門的事,見所未見、聞所未聞。”

那麼,土地革命過程中就完全沒有暴力嗎?也不是。趙可銘上將分析説:“結束封建土地制度是一場偉大的社會變革,確確實實是發生過、經歷過血腥和暴力的,但那是發生在第一次、第二次國內革命戰爭的戰場上,是在共產黨領導下的、以貧苦農民為主體的人民軍隊消滅國民黨反動軍隊的無數戰役戰鬥中,是在三大決戰中。把國民黨軍隊從根本上打垮了,我們黨才開展大規模的土改。所以,土改階段對不拿槍的地主是不需要暴力的。“如果我們把中國的兩次土地革命聯繫起來看,倒是讓我們看到‘地主還鄉團’窮兇極惡地報復分他家田地的貧民,殺的殺,關的關,血淋淋,令人不忍卒睹。電影《閃閃的紅星》中的胡漢三,就是基於生活的典型形象。值得指出的是,‘地主還鄉團’不僅在土地革命戰爭時期紅軍從蘇區轉移後出現過,在解放戰爭時期,有的地方進行了土改後,解放軍大部隊調動了,‘地主還鄉團’同樣瘋狂過。可是,以土改為題材的《軟埋》,卻對‘地主還鄉團’的罪惡隻字不提,反而捏造事實對善良的翻身農民肆意進行妖魔化。”

同樣生活在武漢的獨立學者老田在《告別革命之後的文學想象力問題———評方方的土改題材小説〈軟埋〉》一文對土改中的暴力提出了自己的分析。他説:“地主階級成員的多數能夠經歷革命而活下來,不僅是因為地主很少參軍上前線,還因為革命的權力基礎在最後勝利之前就已經高度穩固了,這個時候就無需通過鎮壓反對者來鞏固政權,這被美國學者亨廷頓稱為東方型革命。”“方方的親戚們大多數沒有上戰場,他們不是在戰場上而是在土改過程中間,才與共產黨的有組織力量相遇的,這個時期政權足夠穩固已經無需鎮壓敵對階級了,所以地主在戰爭中間生存下來之後,會進一步因為革命的東方型特點而繼續生存下去,當然,要失去他們曾經擁有的不相同的份額。”

老田認為:“歷史上的農民起義時期,對於舊統治階級成員的肉體消滅很是嚴重,這不是別的原因:任何政權都不可能寬容那些足以威脅自己的不信任力量存在。黃巢起義期間,韋莊親眼目睹過‘內府燒成錦繡灰、天街踏盡公卿骨’的悲慘情景。毛澤東領導下的共產黨革命,因為採取新民主主義革命手段,能夠快速在農村建立起有執行力的穩固政權,革命勝利之後能夠迅速地穩固局勢並因此擁有高度自信,地主階級無論是否選擇合作都無損大局,這才有消滅一個階級同時改造地主階級個人的政策出台。換言之,依據歷史經驗,與新政權不睦的舊統治階級成員,其生存機會取決於新政權是否擁有切實的自信,而這一自信只能夠依靠切實的新民主主義革命來確立,至少到目前為止,還看不到另外的成功經驗。亨廷頓所謂的東方型革命,人類歷史上就只有中共這一家符合其特點,蘇聯革命的過程和結果就完全兩樣

“方方所設計的講故事情節中間説,村子裏工作隊某人就能夠決定地主一家的生死,鬥爭會上人還可以任意打人甚至打死人,基於這樣的信息,就有地主作出決策要進行決絕的反抗———軟埋自己和家人。據老田訪問所知這絕對是不可能存在的,不僅新區土改有着明確的政治建設的目標,而且具體操作方面死刑批准之權都在地委級別。後來在朝鮮戰爭鼓勵下全國地主起來暴動殺了四萬幹部,受此影響進行了權力下放,並開展了鎮壓反革命運動與土改形成相互穿插,但依然是地委派人到縣裏複核案件,只是簡化了批准程序,任何時候土改工作隊手裏都沒有殺人權,更何況某一個工作隊成員。方方自稱看過土改資料説很多地主被隨意處置,這個恐怕是看錯了,建議再回去認真看看。”

文學博士,德州學院副教授張永峯在《對土改算舊賬、造假賬,〈軟埋〉為誰招魂?》一文中指出:“無論川東作為新解放區還是山西作為老解放區,這種不分青紅皂白把地主全家老小全部殺光的做法,絕對不符合土改政策法規和具體實踐,根本不可能出現,更枉談是普遍現象。如果是普遍現象的話,劃分地主成分還有什麼意義?哪裏還會有‘成分論’?哪裏還有會有地主家庭出身的子弟?土改是為了消滅封建地主階級土地所有制,而不是從肉體上消滅地主,地主家庭也要按人口分給與農民同樣的土地及財產,以便把地主改造成為自食其力的勞動者。即使是鎮壓少數民憤極大的惡霸地主,也只限於作惡者本人,怎麼可能把全家人都殺掉?不必説有汗牛充棟的歷史資料和研究文獻可供瞭解當年土改的實際狀況,就是退一步講,全國哪個村當年沒有‘地主分子’呢?哪個村沒有‘地主分子’的後代呢?

“或許方方的吹捧者和唱和者們會辯護説:《軟埋》控訴的滅門慘劇只是揭露土改運動中發生的偏差和過火行為,並非全國普遍現象。但方方的談話正好打臉!就《軟埋》的創作,方方接受《文學報》記者採訪時説:‘土改的歷史進展時間並不長,但影響了中國整個社會的生態,尤其是農村,因土改而改變命運的人,何止是千千萬萬!無數人在這個運動中有着慘烈的傷疼,不願意記憶,或是不想述説,幾乎成為經歷者的共性。’“顯然,以上所言恰恰是強調《軟埋》揭露的是全國土改的普遍狀況。其所謂因土改而改變命運的‘何止千千萬萬的人’,不包括土改中獲得土地翻身解放的廣大貧苦農民,而是專指‘在這個運動中有着慘烈的傷疼,不願意記憶,或是不想述説’(原文是這樣)的地主家庭的‘無數人’,丁子桃正是這‘無數人’的代表,她 的‘軟 埋’土 改 記 憶 正 是‘經 歷 者 的 共性’。”為了在政治上否定土改,《軟埋》刻意採用以點帶面、以偏概全的手法加以渲染。

曹徵路教授在前文中指出:“一部優秀的現實主義小説,能夠在歷史邏輯和生活邏輯之上建立起自己的藝術邏輯,其間的敍事是建立在人物性格發展的合理軌跡上,而不是建立在偶然性上。換句話説,小説是通過大量的細節鋪排,用人物性格發展來推動情節陡轉的,其內涵要旨與情感指向是自然形成的,是必然要發生的,而不是強加給人物的。只有那些非理性非邏輯的所謂‘後現代主義’寫作,才會混搭戲仿,玩那些架空穿越遊戲,因為它們無需邏輯。你不信,他説我本來就是魔幻,越荒誕越先鋒。它們可以依靠偶然誤會巧合推動情節,唯獨現實主義寫作不能。《軟埋》正是使用了一系列偶然巧合事件,得以縫合起這個敍事的。本來方方是具備寫實藝術能力的,但被虛假的理念所綁架,導致了在藝術上的失敗,殊為可惜可嘆。也許方方可以否認這是現實主義寫作,她不過是玩了一把魔幻穿越,那麼就把《人民文學》和推波助瀾的媒體晾在沙灘上了,同時也從反面印證了對作品大量鼓吹是站不住的。”

北京大學中文系教授董學文在《為什麼“過去的故事”要“反着講”?———對長篇小説〈軟埋〉的一個質疑》一文中,引用列寧的教導分析説:小説“儘量湊集各種各樣‘駭人聽聞的事’,單個地看,在生活中都會發生。但是,把所有這些湊在一起,並且是這樣地湊在一起,這就意味着是把駭人聽聞的事加以渲染,既嚇唬自己又嚇唬讀者,使自己和讀者‘神經錯亂’。”這話是列寧當年批評‘自我欣賞、自命不凡的雙料蠢貨’、烏克蘭民族主義作家温尼琴科長篇小説《先輩遺訓》時説的,現在我們用它來批評作家方方的《軟埋》,不是同樣也很合適嗎?所不同的,前者湊集的多是‘桃色穢行’、‘揭人隱私’,後者湊集的則是一個被‘土改’改變了命運的女人的各種經歷及地主被殺戮的‘故事’”。

紅旗文稿雜誌社副社長閆玉清在《中國當代文學該傳遞怎樣的精神力量?———兼批方方小説〈軟埋〉中的歷史虛無主義》一文中指出了兩點:“《軟埋》以隱喻手法解構歷史、影射現實,反映了作者背離唯物史觀、隨意編排杜撰、誤導大眾認知的歷史虛無主義態度。隱喻是一種修辭法。通常的解釋是:隱喻是在彼類事物的暗示之下感知、體驗、想象、理解、談論此類事物的心理行為、語言行為和文化行為。在《軟埋》中,觸發暗示作者形成隱喻的‘彼類事物’是什麼呢?就是作者從友人處得到的‘她母親故事’和方方自己的‘家族史’的影子,由此出發,她開啓了感知、體驗、想象、理解、談論‘此類事物’的寫作機器,正如她在《後記》中説:‘我小説裏寫到的土改部分,正是她母親(指友人)經歷過的一段歷史。非但她家,我自己的父母、我諸多的朋友家,以及我四周很多鄰居的家人,無數無數,也都共同經歷過。’從這裏,我們無法得知作者所表達的‘無數無數’這一概念是何等含義,難道作者住家周圍上代人恰恰都是土改的對象不成?面對中國土地革命這樣宏大的歷史敍事,作者選擇的創作入口是中國特定歷史時期、歷史階段被打成‘地富反壞右’階層的人生經歷。作者以‘現時的同情’取代了大革命年代的血與火的鬥爭,以心理分析法的想象功能來臆斷歷史發展的其他可能性,以虛構的人物形象來虛擬重合歷史中的人物原型,從而達到隨意編排杜撰歷史、造成某種‘紀錄’歷史的錯覺。“《軟埋》以象徵手法篡改歷史、折射現實,暴露了作者背離歷史辯證法、否認歷史進步、抹黑貶損現實的歷史虛無主義思想。象徵是從具體向抽象的延展。

在這方面,《軟埋》的敍事邏輯是:以土改之後地主階級所遭受的‘不公正’為判斷依據,來反證土地革命的‘惡行’;從刻意懷念民國時期地主階層的閒適生活為情感依據,來判定民國時期地主家庭是‘充滿人情味’的‘鄉 愁’之 源,而 將 新 中 國 象 徵 為 ‘地獄’,且為十八層之深。這何止是居心叵測!!

在批評《軟埋》的高潮中,傳來《軟埋》被下架的消息。有些人認為對《軟埋》的批判已經取得了勝利。察網的專欄作者鹿野發表題為《不必為〈軟埋〉下架而歡呼》的文章,提 醒 大 家 不 要 過 早 放 棄 戰鬥。他梳理道:“我們可以看一下1978年以來當代文學史的書寫方式,那些受到熱捧的作品是不是幾乎全是攻擊中國革命和中國共產黨的?有哪怕一部是肯定中國革命和中國共產黨的嗎?有人説,這可能是因為1978年以後文學作品中本來就沒有肯定中國革命和中國共產黨的內容。但事實上並非如此,1978年以後這一類文學作品還是不少的。比如説,《誰是最可愛的人》的作者魏巍,在70到90年代這30年間寫了三部長篇小説,第一部是描寫抗美援朝的《東方》,第二部是寫紅軍長征的《地球的紅飄帶》,第三部是解放戰爭的《火鳳凰》,其中《東方》還獲得了第一屆茅盾文學獎。可是這三部小説沒有一部文學史提到他們。另一個知名作家劉白羽,早在建國初期就通過電影劇本《中國人民的勝利》榮獲斯大林文學獎一等獎,當時賀敬之的《白毛女》和丁玲的《太陽照在桑乾河上》獲得的是二等獎,周立波的《暴風驟雨》獲得的是三等獎,可見其文學地位。這個老作家在八十年代的時候又集中力量寫了一部關於解放戰爭的長篇小説《第二個太陽》,並且榮獲茅盾文學獎,但是今天的中國當代文學史中也沒有一種提到過這部小説。這種評判標準的扭曲難道不令人深思嗎?”他充滿憂患意識地指出:“一個方方並不可怕,可怕的是………………”

“批評的結果表面上看起來算是好的,莫言的這部臭名昭著的小説《豐乳肥臀》下架了,但是從長遠上來看,莫言並沒有因為這次批評受到太大的損失,反而名聲大噪,打着所謂‘受到批判的最後一位作家’的旗號而名利雙收,一方面在國際連連獲獎,最著名的自然就是諾貝爾文學獎,另一方面在國內職務也不斷上升,逐漸升至了全國作協副主席的高位。甚至,《豐乳肥臀》這部小説在下架幾年之後又重新上架,特別是在獲得諾貝爾文學獎之後又成為了當代文學最成功的暢銷書之一。相反批評莫言的兩位老作家魏巍和劉白羽的境況則不太妙,在90年代中期高校的當代文學史當中還多多少少要提一下他們的作品《東方》和《第二個太陽》。但是進入新世紀以後文學史不僅對於他們新時期獲得茅盾文學獎的成果隻字不提。中學語文教科書中《誰是最可愛的人》等紅色經典的退出只不過是文學評論界的外在反映而已。

“試問,有這麼一個很好的例子在前面擺着,誰又敢説趙上將對於方方主席的批評結果不會像魏巍和劉白羽對於莫言的批評一樣呢?”鹿野還針對方方關於省作協主席“沒有實權”的自我標榜,指出,“在文學與文學評論界這樣的一個圈子裏邊兒,省作協主席的實際權力甚至要比省長省委書記還要大。”他們實際上主導了文學和文學評論圈的政治傾向。鹿野憂慮地指出:“正因為這種情況,筆者才不看好看好趙上將與方方主席之間的對決。因為現實社會中的人往往是更大的依附於日常所密切接觸的圈子。而且現在的輿論狀況較之20年前魏巍和劉白羽這兩位老作家批評莫言時候的情況又惡化了很多。方方並不是一個人在戰鬥,諸如莫言、餘華、格非等等………………

到本文截稿時為止,關於《軟埋》的爭論仍在進行當中。批判《軟埋》的一方,遵循了擺事實、講道理、與人為善的原則,在辯論中取得了壓倒性優勢,相反,《軟埋》的作者方方本人和少數支持《軟埋》的寫手,在不能稱之為反擊的“反擊”中,除了扣“極左”、“搞”的帽子外,基本沒有進行過像樣的辯論,他們已經用自己的“反擊”證明了自己的失敗。總的來看,這次由廣大黨員、人民羣眾主動發起的討論是健康的、嚴肅的,澄清了政治和歷史的大是大非,教育了社會公眾和讀者,保衞了新民主主義革命,也保衞了中華人民共和國的合法性,政治效果是非常積極的。廣大羣眾自發起來保衞土地革命的歷史,表明人民對中國共產黨的領導和新中國的成就是高度認同的。

關於《軟埋》的討論意義重大,這標誌着“文化領導權”和“政治領導權”分裂的局面有可能終結,也標誌着自由派、新右派知識分子對話語權、歷史敍述權的絕對掌控正遭遇嚴重挑戰,他們再也不能用所謂文學、藝術的方式肆無忌憚的搞歷史虛無主義,爭奪文化領導權的鬥爭已經開始了!而這一變化,對於重建“四個自信”,對於實現中華民族偉大復興的中國夢,都具有十分積極的意義