譚學超:捍衞與抹煞的鬥爭——淺談蘇聯偉大衞國戰爭的當代歷史地位爭議_風聞

熊猫儿-2020-05-14 20:07

2020年,是一個複雜而充滿危機的多事之秋,年初新冠病毒開始肆虐,至今已席捲全球,引發了前所未有的歷史危機。它並不僅限於醫療和公共衞生的問題、經濟衰退、軍事衝突,還有政治、歷史書寫和意識型態上的各種爭議。來自美國和西方國家的各種極度卑劣和醜惡的挑釁,越演越烈。在主要問題上,一直推行反華政策的美國以及一些歐盟國家的“甩鍋”言行,成為了當下的關鍵詞。

2020年 ,也是一個集眾多歷史大事的紀念年份。適逢蘇聯偉大衞國戰爭和中國抗日戰爭勝利75週年,以及中國抗美援朝戰爭開始70週年,卻在新冠病毒危機下,導致很多紀念活動遭到取消。然而,這卻不影響在網路和輿論場上的口舌之爭。這些意識型態爭議,一如既往地反映了西方國家卑劣、無恥的捏造事實、推諉、卸責和抹黑的作風。以美國、英國和歐盟為首的西方國家集團,公然以虛偽、惡劣且蒼白無力的官方形式,大肆渲染所謂的“第二次世界大戰”是美國和英國贏得的“正義之戰”,並且否定蘇聯衞國戰爭和反法西斯戰爭的歷史意義,正是典型的例子。一方面,引起了原屬東歐陣營的,諸如波蘭、捷克、立陶宛等極端反蘇仇俄的國家的狂蹦亂跳,而另一方面,也激起了俄羅斯和中國政府的強烈反對和抨擊。

德涅斯特河沿岸摩爾達維亞共和國捷拉斯波爾歷史博物館的資料展品

莫斯科原蘇聯紅軍中央博物館的展覽

眾所周知,西方國家長期抹殺中國抗日戰爭歷史貢獻的情況由來已久,但對於蘇聯在戰時歷史地位的全面否定,則一直在打擦邊球,直到近期達到了前所未有的囂張和無恥地步。在不久前,在意識型態和宣傳上,美國、英國和歐盟相關國家經常有意無意地抹煞蘇聯在衞國戰爭和歐洲解放戰爭的貢獻,歪曲歷史事實,並經常炒作《蘇德互不侵犯條約》,暗示和明示蘇聯和德國就是引發“第二次世界大戰”的“邪惡元兇”和“罪魁禍首”。近20年來,美國和歐盟反蘇反俄急先鋒——親美國和北約的波蘭、捷克、波羅的海沿岸國家對蘇聯歷史的抹黑和挑釁行為,有增無減。波蘭、捷克、波羅的海沿岸國家長期破壞和搗毀蘇聯英雄人物紀念碑、蘇軍墓園,特別是不久前捷克拆除了科涅夫(И. С. Конев)元帥的紀念碑,以及近日原蘇聯加盟共和國之一,極端反蘇的立陶宛還得寸進尺“建議”歐盟和美國設立“蘇聯入侵和奴役歐洲日”等等,都充分反映了這種篡改歷史和無視事實的歷史虛無主義橫行的嚴重性——公然的打着民粹主義旗號,為法西斯勢力及其罪惡歷史招魂的行徑。然而,由於西方國家集團的包庇,事實上,非納粹化這種虛偽的形勢主義,僅限於德國境內,但在原東歐陣營的國家,非但可以逍遙法外,甚至受到官方的允許和支持。

這些顛倒黑白、踐踏歷史事實和不顧後果的罪惡行為,固然令人髮指,喪盡天良。不過,筆者認為,在指責這些由西方國家主導的歷史虛無主義惡劣行徑同時,亦很有必要率先去思考造成這個結果的歷史根源和主要因素。

5月8–9日中國中央電視台的新聞報導有幾個歷史日期和關鍵術語,值得注意。當中包括:5月8日、5月9日、結束日、勝利日、蘇聯偉大衞國戰爭、第二次世界大戰、反法西斯戰爭。這些術語和概念,的確令人感到迷惘和不解,但從歷史事實和歷史書寫方面來看,這就變得非常簡單了。日期差異方面,美國、英國和歐盟國家官方所定的“結束日”是1945年5月8日,和蘇聯以及原蘇聯加盟國家所認同的“勝利日”,為何相差了一天?其實就是時差問題,在納粹德國的無條件投降協議正式簽署和生效時間,蘇聯時間已是5月9日,而西歐和美國的時間,還在5月8日。儘管相差一天並不存在原則上的差別,但這個時差所隱含的政治和意識型態爭議,卻牽涉到蘇聯為首的東方社會主義集團,與美國為首的西方所謂民主自由國家集團在這場大型戰爭的本質、起因、過程、結果和影響方面的爭議。

站在西方學術的立場上,所謂的“第二次世界大戰”其實也是一個徹頭徹尾的人造歷史名詞,是和客觀歷史事實不符偽概念。在1942年之前,在美國和英國的官方史料文獻基本上並沒有出現所謂的“World War II ” ,而是“Great War”(大戰)。因此,“第二次世界大戰”並不是一個歷史概念,而是後期被別有用心人士刻意加上去的表述。在這個問題上,我們的確要搞清楚當時的歷史背景,以及世界大戰的性質。並且回答以下的問題:要怎樣定義這場大戰,才可以更加忠於歷史地理解這樣戰爭的本質?

在西方歷史語境中,按照現在美國、英國,以及後來建立歐盟的教科書和現時普遍的官方説法,所謂第二次世界大戰的爆發,就是在1939年9月1日德國悍然對波蘭發動攻擊,而9月中,蘇聯根據《蘇德互不侵犯條約》攻入在蘇聯國內戰爭期間被波蘭強佔的西部白俄羅斯和西部烏克蘭。按照這種扭曲的邏輯,如果1939年9月1日的德波戰爭是基於《蘇德互不侵犯條約》爆發的,而且又被認為是所謂第二次世界大戰的開端。那末,蘇聯不僅沒有在這場戰爭扮演積極和正面的角色,相反,蘇聯和德國還成為了“發動”戰爭的“元兇”。因此,在戰後的“冷戰時代”至今,西方國家在政治宣傳和學術研究中不斷採取片面而歷史虛無主義的方式,大幅度篡改歷史,並且一直將所謂第二次世界大戰的起源的責任推給已經被打垮的納粹德國,以及蘇聯。對於蘇聯在1941–1945年衞國戰爭期間,特別是1944 –1945年轉入歐洲解放戰爭的階段,西方不僅予以輕視、漠視或無視,甚至還極力歪曲成蘇聯的擴張和對歐洲的奴役。在這股意識型態妖風下,作為導火線,不僅在1980年代引爆蘇聯波羅的海沿岸危機,也作為1990年代至今原東歐國家肆無忌憚詆譭蘇軍戰士,並且為納粹黨衞軍和德佔區偽警察組織美化洗白、招魂、“英雄化”的“政治正確”基礎。

反觀蘇聯歷史語境,列寧在其作品中就有分析到帝國主義戰爭的本質,是因為這些帝國主義國家需要通過資本主義掠奪和殖民擴張來維護其霸權,而當中的矛盾則必然會導致強權之間的戰爭,而1914年爆發的歐洲戰爭,就是在歐洲乃至世界範圍內的第一次大規模的帝國主義總體戰。斯大林在1939年3月10日的第18屆聯共(布)黨中央全會的演説中,就多次提到第二次帝國主義世界性戰爭(Вторая Империалистическая война)。這種戰爭,是以美國、英國、法國為首的所謂西方民主國家挑起的,並以法西斯主義國家為先鋒,反對蘇聯和其他愛好和平國家的帝國主義戰爭。結合1918–1922年的十四國干涉和入侵蘇聯的戰爭,以及由此引發的蘇聯國內戰爭的歷史背景來看,針對中國和蘇聯的第二次帝國主義戰爭,就是上述反蘇戰爭的延續和擴大化。按照列寧和斯大林的理論,站在蘇聯的角度來看,第二次帝國主義戰爭,是以對抗“反蘇十字軍”的戰爭為核心,而反法西斯戰爭這個概念,也是因此而產生,並且在當時就為毛澤東主席和中國共產黨所認同和接受,後來也成為了中國官方在看待抗日戰爭在世界性戰爭範疇內的歷史意義。因此,在新聞報導和官方表述方面,一般以“中國抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭”的名詞術語,表述1931–1945年中國在反抗帝國主義的戰爭的歷史。

蘇聯學者索明對“第二次世界大戰”的定義、起源背景和基本歷史脈絡的闡述

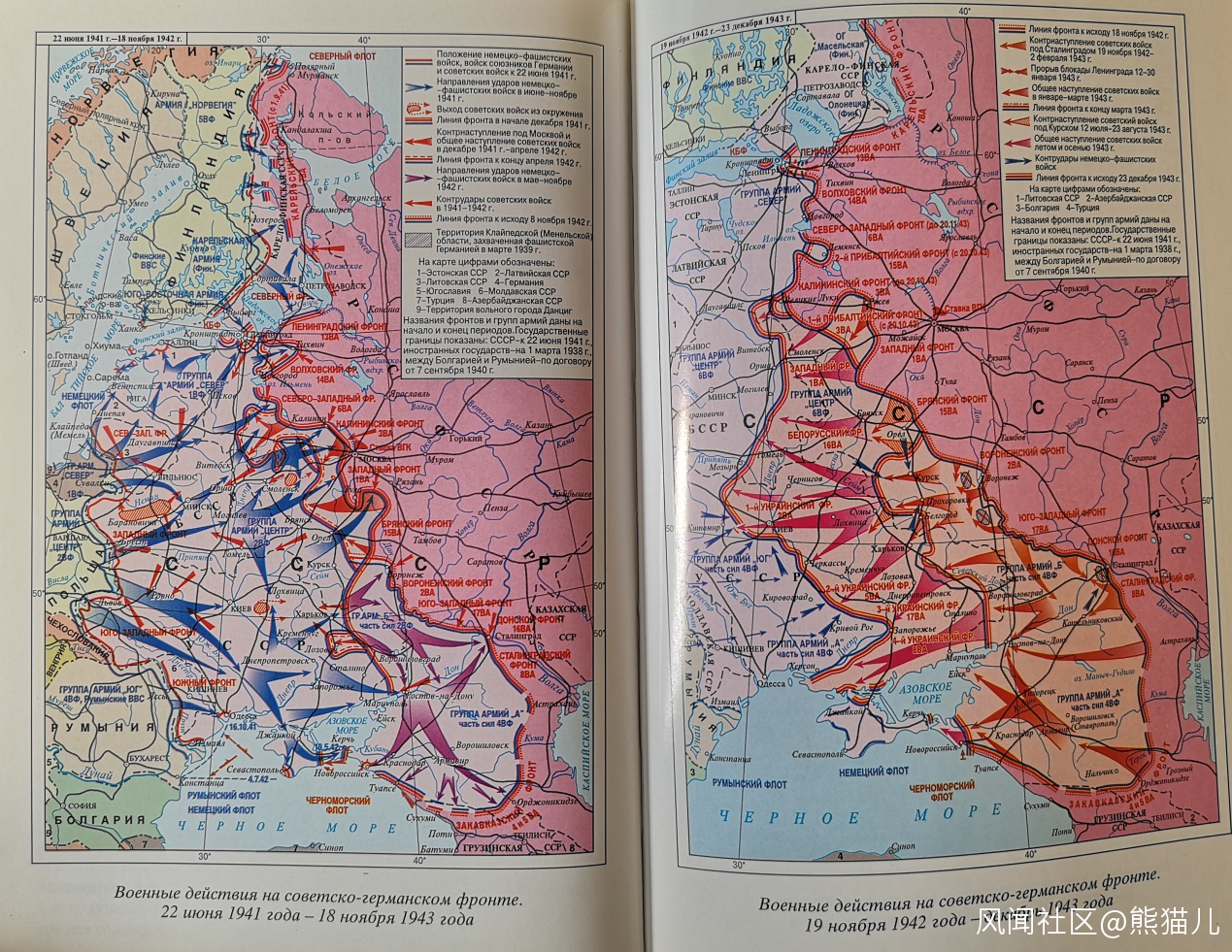

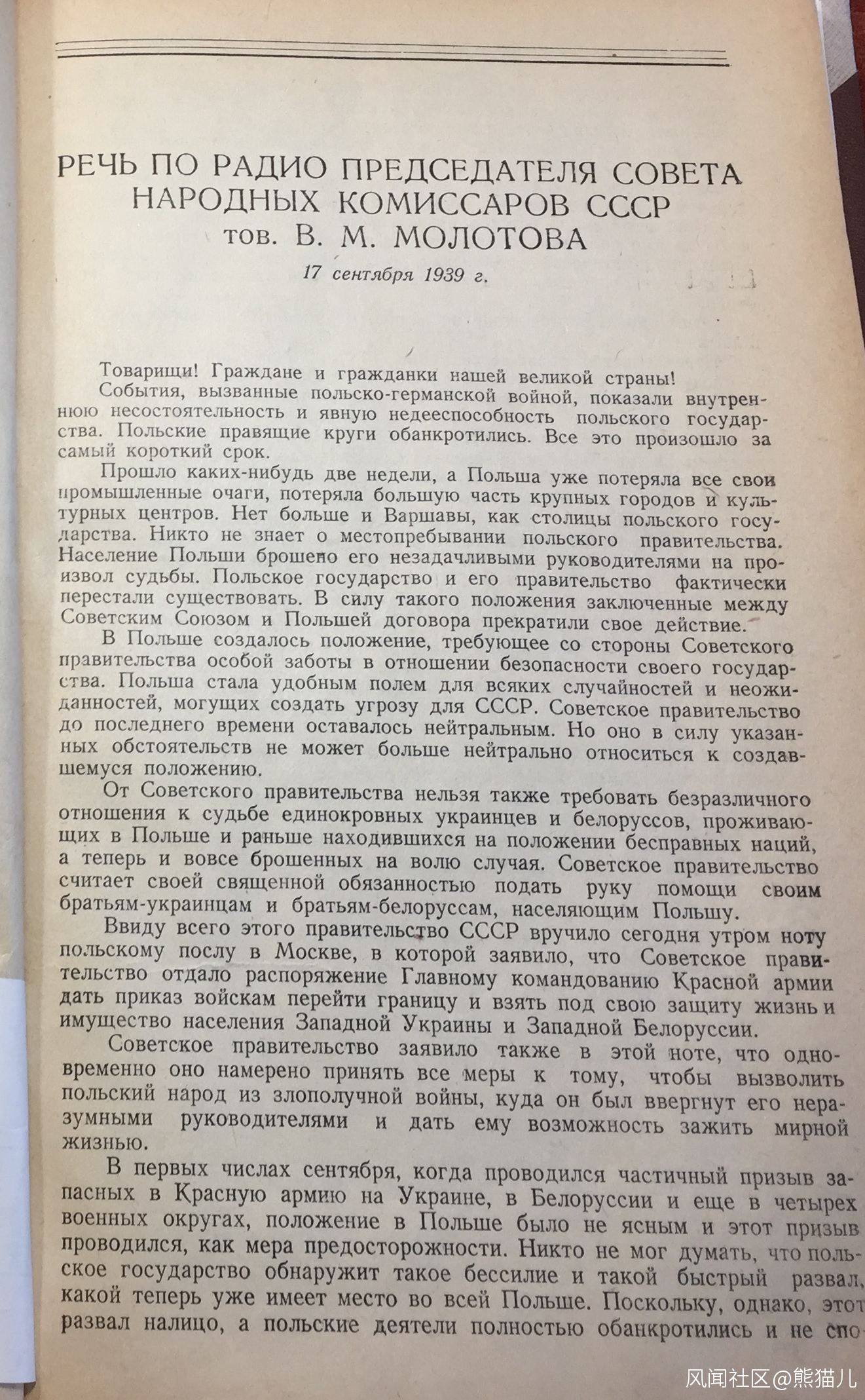

1941年和1944年蘇聯紅軍的守勢和反攻

在斯大林時期的著作,不難發現,從1938年直至戰爭結束,蘇聯官方很少使用所謂的“Вторая Мировая война”,而是經常使用第二次帝國主義戰爭這個術語。直到1940年代末1950年代初蘇聯的官方歷史著作中,“第二次世界大戰”作為相對統一的術語才被廣泛使用,但根本上的概念仍然沒有出現改變,而蘇聯學者也認為造成歐洲戰爭的近因,是德國對捷克斯洛伐克的侵略。在遠因方面,蘇聯認為,第二次帝國主義戰爭源於1929年從美國出現並蔓延到歐洲和亞洲的世界性經濟危機,從而引起了一系列的政治、社會經濟、軍事、民族文化和藝術方面的鬥爭和衝突,在東方,戰爭的策源地,毫無疑問,是1931年日本關東軍制造的九一八事變,進而引發的侵華戰爭。而在歐洲,戰爭的策源地,源於1936年由受到德國、意大利、葡萄牙法西斯勢力支持的佛朗哥叛軍引發的西班牙內戰。因此,在蘇聯的歷史研究和解讀語境當中,所謂的第二次世界大戰歷史,就是蘇聯對抗第二次帝國主義世界性戰爭的歷史,而蘇聯偉大衞國戰爭,是西線戰場的中流砥柱。至於為何斯大林後來允許接受和採用“第二次世界大戰”,毫無疑問,這是為了在冷戰的同一平台上和西方國家展開意識型態的論戰。直到蘇聯被宣佈停止存在以後,蘇聯關於第二次帝國主義戰爭和反法西斯戰爭的説法,才被俄羅斯當權的親西方派政經寡頭和精英推翻。只有少數的蘇聯和俄羅斯歷史學家繼續在意識型態和學術戰場上和西方的歷史捏造者鬥爭。

進一步來説,上述的證據表明,在廣義的範疇上,第二次帝國主義戰爭的亞洲和歐洲的策源地,是在中國和西班牙的土地上。而狹義來説,引起歐洲全面戰爭的直接原因,是1938年9月底10月初的慕尼黑陰謀,以及希特勒德國吞併捷克斯洛伐克的蘇台德地區。這是美國、英國、法國為首的西方帝國主義集團公開默許和慫恿德國東擴侵略蘇聯的高峯,是這些所謂的西方民主國家不可推卸的罪責。然而,在1939年蘇聯仍然繼續和英國和法國談判關於建立一個集體安全和反侵略體系。很明顯,目的,就是為了全面揭露美國、英國、法國集團的“反蘇十字軍”和“禍水東引”的險惡用心。歷史表明,1939年初德國和蘇聯面臨商貿條約延長和續約的問題,希特勒也希望通過這個機會,企圖藉助和蘇聯的談判,去恫嚇西方,迫使英國和法國在德國擴張和攫取殖民地方面給予允許、便利和支持。要是蘇聯真的如西方政客所言,一心想和德國一起發動所謂的第二次世界大戰,那末,蘇聯完全應該在1939年1月就和德國簽訂《蘇德互不侵犯條約》,而無須等到1939年8月23日。實際上,斯大林不僅深諳美、英、法的敵意,同時也識破了希特勒的陰謀,於是拒絕了希特勒的使者的到訪。直到後來由於英、法集團的反蘇陰謀全面敗露,蘇聯才接受德國的建議,簽訂《蘇德互不侵犯條約》,從根本上挫敗了西方國家企圖建立反蘇十字軍和發動針對蘇聯的第二次帝國主義戰爭的陰謀。毛澤東主席在1939年9月1日答《新華日報》記者問時,明確談到德波戰爭開始後的國際政治形勢和《蘇德互不侵犯條約》對中國的影響,指出《蘇德互不侵犯條約》是粉碎美國、英國和法國的不干涉政策和反對蘇聯和中國的戰爭陰謀,尤其是在粉碎英、美、法集團在歐洲推行的反蘇挑釁,以及促使中國抗日戰爭惡化的“遠東慕尼黑陰謀”(《有田—克萊琪協定》)所引發的一連串新的帝國主義危機,是反帝國主義和反法西斯鬥爭策略性的行動,對中國抗日戰爭有正面積極的意義。由此可見,西方集團就《蘇德互不侵犯條約》問題對蘇聯的指控、詆譭和抹黑,完全是站在用心險惡的帝國主義立場,徹頭徹尾捏造事實和歪曲歷史事實的偽説。

蘇聯外交人民委員莫洛托夫在1939年8月31日和9月1日評論《蘇德互不侵犯條約》簽訂及出兵西部白俄羅斯和烏克蘭的政治背景的公開文件,明確揭示了英、法、美當局的政治戰爭陰謀

西方國家對於這段歷史極其荒謬絕倫的解釋,還體現在對西方國家戰爭陰謀和責任“甩鍋”行為。在戰後美、蘇陣營對抗期間,美國和美國一直通過反蘇政治宣傳和偽造歷史的手段,試圖淡化、迴避,甚至赤祼祼地美化和洗白西方國家自1929年經濟危機以來企圖煽動第二次帝國主義戰爭爆發的陰謀。歷史表明,1930年代的政治經濟和軍事歷史充分表明,美國和英國等西方國家,不僅對於法西斯和納粹勢力——即後來締結成軸心國集團的德國、意大利和日本,採取極其容忍和默許的態度,也就是我們教科書上常用的“綏靖政策”,根據已出版的原始史料的內容,西方國家更是積極挑起針對蘇聯和中國的危機和矛盾,並且對軸心國勢力,提供資金、資源、能源和武器彈藥,讓軸心國集團在經濟和軍備上有充足的實力從事擴張和戰爭,其終極目的,不僅是徹底摧毀蘇聯和中國,更是重新劃分新世界秩序。如果對照第一次世界大戰的兩個陣營及其殖民地的戰爭來看,不同的是,1939年9月開始的德波戰爭,以及1940年6月的德法戰爭,從時間、戰役規模和性質來看,都不符合總體戰的性質,更不符合世界大戰的概念,而充其量只是區域戰爭。

對於所謂“第二次世界大戰”的概念,在當今的政治界和學術界都存在嚴重的爭議。但不可否認的是,在所謂的第二次世界大戰爆發的問題上,1939年9月德國發動對波蘭的攻擊,引發了局部的德波戰爭,而蘇聯在9月中也以保護被波蘭統治的白俄羅斯和烏克蘭人民為由,重奪了白俄羅斯和烏克蘭的西部土地。可是,我們不要忘了,1939年3月至4日間英國和法國在公開的國際官方場合多次信誓旦旦保證波蘭的獨立和完整的聲明,但到了9月,就完全變成了廢話和廢紙。英國和法國的宣戰,眾所周知,就是宣而不戰。這種宣而不戰,也被稱為奇怪的戰爭和靜坐戰。換言之,英、法集團並沒有阻止希特勒德國,更沒有參加任何戰事。概括來説,德國在打敗波蘭後,又通過局部戰爭攻下了丹麥和挪威以及低地國,直到1940年6月攻打法國本土之前,美國、英國和法國非但沒有對德國採取任何的反制和軍事手段,相反,西方國家的商人財閥集團還給軸心國集團提供資金、物資和武器彈藥。即使在1941年6月22日德國及其附庸國羅馬尼亞、匈牙利、芬蘭和斯洛伐克等國,悍然撕毀《蘇德互不侵犯條約》入侵蘇聯,而使戰事發展成歐洲的總體戰之後,後來成為美國總統的杜魯門,當時還公開宣稱“要是德國在德蘇戰爭佔上風,美國就應該站在蘇聯這一方,相反,就應該支持德國”的無恥言論。試問,就1939–1941年間的戰事來看,坐山觀虎鬥,坐享獵人之利的美國和英國又是扮演着何等醜惡和不光彩的角色呢?

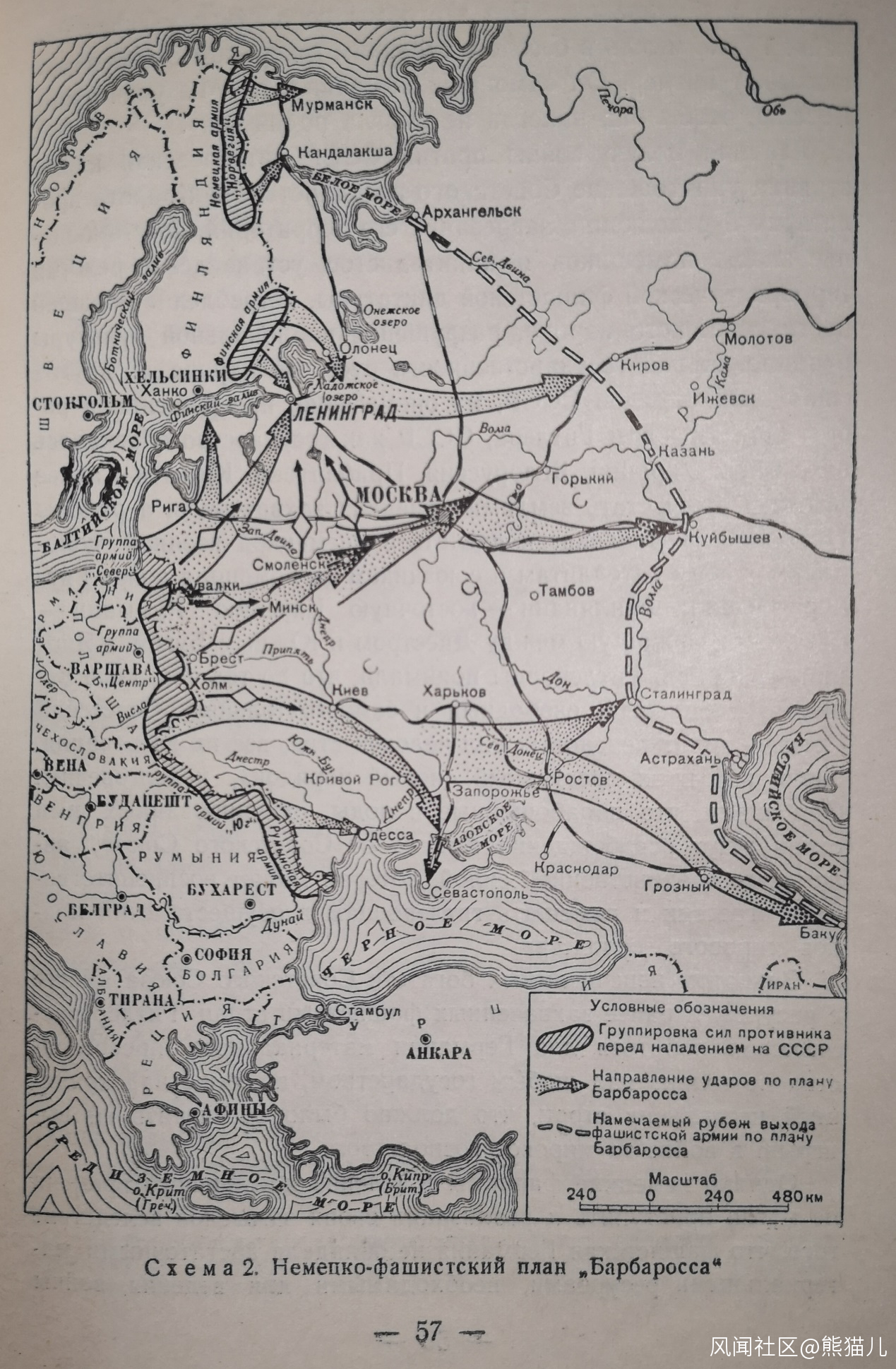

1939年開始的歐洲戰爭示意圖

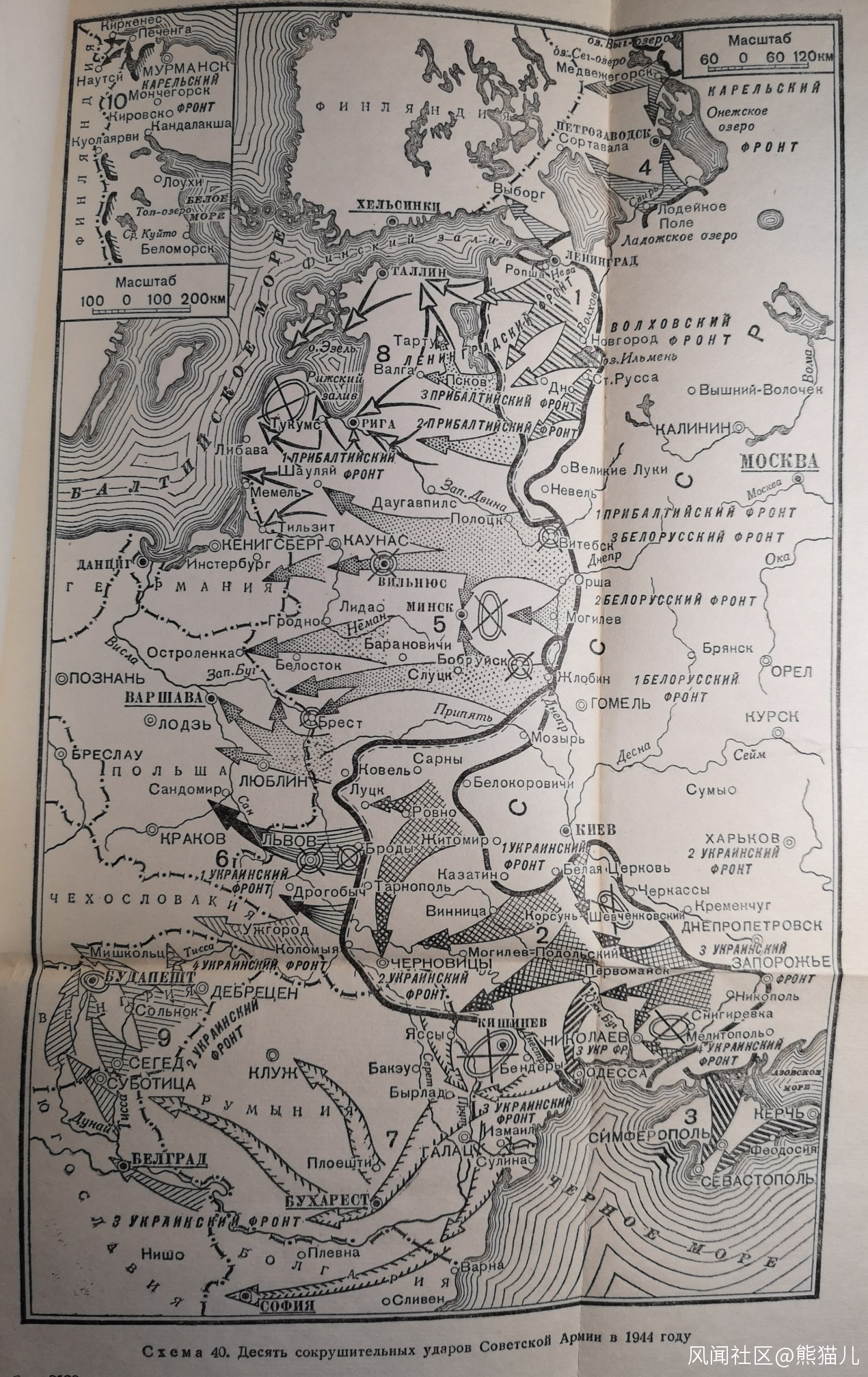

毫無疑問,美國完全坐視歐洲局部戰事的爆發。而英國和法國,更是作為欺世盜名和虛偽的騙徒,通過諉過蘇聯來掩蓋西方國家集團挑起戰亂的禍心。這就更不用説美國和英國在1939年至1944年6月之間一直拒絕和蘇聯建立軍事同盟,拒絕建立歐洲第二戰場,拒絕提早結束戰爭。相反,只是通過所謂的《租借法案》,給蘇聯提供武器和資源,目的就是希望德國和蘇聯之間的戰爭儘可能拖延和拉長,同時摧毀德國和蘇聯。然而,他們失算了,並且極度低估了蘇聯社會主義的潛力和優越性,斯大林領導下軍民團結的奮勇抗戰,以及蘇聯後方忘我的大生產。蘇聯紅軍在1944年完成了對失地的收復,並計劃展開歐洲解放戰爭。為了阻止蘇聯“赤化歐洲”,美國和英國才發動針對德國的西歐攻勢。換句話説,美國和美國的軍事行動,純粹只是為了搶奪戰後秩序主導權、攫取利益和掠奪戰利品,重建帝國主義體系,對抗蘇聯,而並不是為了什麼正義和解放。由此可見,美國和英國在他們所謂的第二次世界大戰過程中的不光彩角色,實在極其醜惡和令人髮指。

蘇軍的反攻和美、英聯軍的歐洲第二戰場

英國當局解密的1945年企圖軍事攻打轉入反攻和歐洲解放戰爭的蘇聯紅軍的陰謀

由於東歐劇變,在蘇聯停止存在後,兩個陣營之間對於所謂第二次世界大戰的歷史研究、描述、評價和批評瞬間出現了一邊倒的趨勢。毫無疑問,這是蘇聯崩潰在歷史文化方面表現的巨大惡果。俄羅斯當局對蘇聯和共產黨歷史的全盤否定,決定了後蘇聯時代俄羅斯對衞國戰爭紀念的立場和態度,具有為了片面提高民族凝聚力、安定民心和政治宣傳的工具主義和形式主義性質。雖然1995年選定並確立了以5月9日勝利日作為舉行一年一度的閲兵慶典的懷念歷史的“新傳統”,但是自1996年開始就在列寧墓前搭建特別講台,遮蓋列寧墓。近年來官方推廣“不死軍團”活動,卻又把活動的徽號由歷史上應有的鐮刀錘子去掉,換成了帝俄時代推崇的神話象徵,也就是目前莫斯科市徽的“聖喬治刺蛇”圖案。在教科書編寫方面,更加嚴重。歷史虛無主義和篡改歷史的行徑橫行,詆譭和抹黑蘇聯歷史和偉大衞國戰爭歷史的內容層出不窮,並且在2007年以來越加惡化,對斯大林和共產黨(聯共(布)和共青團)在戰爭過程中的領導和先鋒地位,全盤否定和不談,取而代之的是空洞無物的“人民戰爭”概念,以及不符合事實的東正教感召云云。在全盤接受上述西方觀點的影響下,也出現了很多歷史評價體系和事實表述上極其荒謬的錯誤。

正所謂打鐵還需自身硬,俄羅斯當局的反蘇立場,是進一步直接激化西方和原蘇聯加盟國家無法無天的反蘇反共氣焰和破壞行徑的另一個根本原因。近年來,俄當局對反蘇反共人士,乃至叛國賊的“平反”和“英雄化”的反面教材不勝枚舉,舉最突出的兩個例子,包括俄政府為反蘇作家索爾仁尼琴大肆宣傳和樹碑立傳,以及俄軍方在今聖彼得堡市中心的軍方大樓掛上侵蘇芬蘭主帥曼納海姆的紀念牌匾。俄羅斯官方難道不知道前者曾經為蘇聯叛徒弗拉索夫洗白和公開在美國叫囂摧毀蘇聯,而後者曾經和希特勒一起策劃進攻和圍困列寧格勒,導致大量列寧格勒的蘇聯人被炸列、餓死、凍死和病死嗎?顯然不是,這是俄當局故意為之。因此,西方國家得以如此肆無忌憚詆譭蘇聯偉大衞國戰爭在整個反法西斯戰爭過程中的貢獻,無視和鼓動原東歐國家篡改歷史、抹黑蘇聯紅軍、破壞蘇聯紀念碑和墓園,其根本原因,無疑就出在俄羅斯本土的去蘇聯化和漸進的反蘇反共意識型態上。

被俄當局用黑布遮蓋避免遭人潑油漆破壞的曼納海姆紀念牌匾

回到近期時局問題,由於疫情危機,自1995年確立的一年一度的勝利日紅場閲兵,也出現了25年來的首次中斷。事實上,20多年來的勝利日閲兵及一系列的所謂的紀念活動,隨着衞國戰爭的蘇聯老戰士在極端困苦和疾病的折磨下相繼以高齡辭世,某種程度上,勝利日,早已從一開始被相信是尊重和銘記歷史的活動,徹底淪為了脱離歷史事實背景的形式主義政治宣傳。大部分人都已經沒有什麼感覺了。但相比起西方國家及其附庸國的敵對言行,兩害相較取其輕,俄羅斯民眾不得不選擇支持俄羅斯的言不由衷的官方紀念活動。不可否認的是,在勝利日的活動和宣傳,俄羅斯官方絕口不提斯大林和共產黨的貢獻,並且完全歪曲了這場戰爭的歷史意義,年輕一代對老戰士以及他們的英雄事蹟,也並沒有昔日蘇聯時期的尊敬和崇拜了。這與今年唯一堅持舉行閲兵,並且堅持在慶典上把蘇聯國旗立在白俄羅斯國旗之前的國家——白俄羅斯,以及盧卡申科(А. Г. Лукашенко)真誠懷念蘇聯的立場,有着根本的差別。

2017年5月9日勝利日白俄羅斯首都明斯克的閲兵禮,蘇聯國旗排在白俄羅斯國旗和勝利旗之前

值得一提的是,今年5月9日當天,莫斯科市內的一些俄羅斯共產黨黨員,出於懷念先烈和忠於蘇聯的動機,自發組織了一些小規模的公開“快閃”紀念活動,唱唱蘇聯的戰爭老歌,公開發表勝利日講話以及反對俄羅斯政府的政治訴求。然而,他們的活動立即就被俄羅斯警察以各種理由粗暴干涉,並“逮捕”了拉什金(В. Ф. Рашкин)和祖布里寧(Н. Г. Зубрилин)等具有國家議會議員身份的黨務活動家。但是他們並沒有屈服和投降,反而還在鐵籠子“燜罐”警車上樂觀和積極地拉起手風琴,吟唱蘇聯歌曲,拍攝視頻。後來,他們被予以警告、行政處罰,然後釋放,並在警局門口拍了幾張照片留念。當然,按照俄羅斯警察和特警的説法,無他,就是俄共黨員違反了所謂的防疫禁令。然而,這種説法甚為牽強,因為他們的人數不過10餘人,而且也保持在相隔1米多距離的站位,退一步來説,如果他們不是打着共產黨的旗幟,拿着列寧和斯大林的畫像,他們是否只會被勸喻,而不會被直接強行抓捕呢?顯然,這是有更深層次的政治原因,反映了俄當局的根本的反蘇立場。

2017年莫斯科五一勞動節遊行期間老蘇聯人和俄羅斯年輕人手捧列寧和斯大林畫像

不言而喻,上述的歷史和時事案例,充分表明,如果沒有一個統一而強大的國家作一切的基礎和後盾,也就不能維護一部完整和正確的本國曆史,更無力抵抗敵對的政治宣傳、歪曲歷史和意識型態攻擊。蘇聯的悲劇,以及對蘇聯歷史的捍衞和抹煞,對我們也有很深刻的啓示和教訓意義。

參考資料精選:

列寧:《列寧全集》,俄文版第五版,莫斯科:政治文獻出版局,第26、30、32、42、43、45卷。

斯大林:《論1941–1945年蘇聯偉大衞國戰爭》,俄文版,莫斯科:國家政治出版局,1949。

斯大林:《論列寧主義問題》,俄文版,莫斯科:國家政治出版局,1953。

索明:《第二次世界大戰歷史講義》,俄文版,莫斯科:聯共(布)中央高級黨校,1951。

毛澤東:《毛澤東選集》,俄文版,莫斯科:外國文獻出版局,1953,第3卷。

安尼西莫夫、庫茲明:《1941–1945年蘇聯偉大衞國戰爭簡史》,俄文版,莫斯科:軍事出版局,1952。

沃洛比約夫、克拉夫佐夫:《1941–1945年偉大衞國戰爭期間蘇聯武裝力量的勝利簡史》,俄文版,莫斯科:軍事出版局,1953。

葛羅米柯等主編:《蘇聯為爭取和平而鬥爭》,俄文版,莫斯科:政治文獻出版局,1971。

邦德連科等主編:《第二次世界大戰的文件和材料》,俄文版,莫斯科:政治出版局,1981,全2卷。

勒熱舍夫斯基主編:《1941–1945年間斯大林與丘吉爾的會晤、交談、討論——文件和註解》,俄文版,莫斯科:科學出版社,2004。

胡德沃德等主編:《英國對外政策文件集》,英文版,倫敦:英國外交部,1949–1954,第三輯,1–7卷。

胡德沃德等主編:《第二次世界大戰期間的英國對外政策》,英文版,倫敦:英國外交部,1970–1966,全5卷 。

桑塔克、威勒-本尼特、布蒙特等主編:《德國對外政策文件集》,英文版,華盛頓:美國政府出版局;倫敦:英國政府出版局,1949–1957,全13卷。