藉機讀書:蘇聯戰利品電影與《亂世佳人》_風聞

向我开炮-看多少历史,知多少当下2020-06-15 17:07

1945年5月8日,法西斯德國無條件投降的正式簽字儀式舉行。隨後不到一週,蘇聯電影攝製藝術部的I.馬尼維奇(I.Manevich)從莫斯科電影製片廠服裝部挑了一雙新靴子,徑直前往波茨坦-巴貝爾斯堡的“德國好萊塢”:巴爾斯貝格製片廠。

此時,蘇聯紅軍包圍了這座具有獨特漏斗形設計的電影資料館。馬尼維奇日後寫道,士兵們和他一樣急切,“叫喊着,要(得到)這些電影,並提議用手榴彈炸開漏斗的門”。

馬尼維奇此行繳獲了超過1.7萬部電影。他從中挑選了大約3700部故事片和2500部短片,第一時間運回莫斯科。這些電影中有大量的類型片——探險片、喜劇片、音樂片和愛情片——大多數拍攝於戰前的美國和西歐(尤其是德國)。

而蘇聯對待這些電影的態度,無疑為當下《亂世佳人》等一系列文化笑劇提供了一個參照。

和西方媒體的宣傳材料不同,蘇聯從上到下對戰利品電影都十分重視。

先説高層方面:斯大林為政治局成員制定了午夜定期放映計劃。他本人也觀看了大量的,配有電影攝製藝術部同聲翻譯的電影。

民間就更有意思了:20世紀40年代,蘇聯放映最廣的影片既不是30年代經典也不是戰後傑作,而是德國音樂片《夢中女郎》(Die Frau meiner Träume, 1944)。1952年,蘇聯四個季度的票房榜首都被好萊塢的四部《人猿泰山》佔據。儘管難以獲得實際數據,但可以推測每部電影都賣出了超過3160萬張門票(這是當年排行第五的,以斯大林為主角的一部蘇俄國內戰爭片的票房數字)。外國電影在蘇聯市場的高峯期,恰恰是斯大林執政後期。

再拿《夢中女郎》舉些例子:里加的一家影院從中午前的第一場到凌晨一點的最後一場,全部放映《夢中女郎》。巴庫的電影院放映到更晚,一般是凌晨兩點到四點,而有些觀眾會一場接一場地看。莫斯科一系列政治和生產單位,從科學院到克拉辛伊·奧克蒂亞巴爾(Krasnyi Oktiabr)工廠,都請求特別放映《夢中女郎》——而中央委員會跟他們想法一致。

《夢中女郎》劇照

當然,社會主義老大哥不會對敵人的電影“照單全收”。所有這些電影都經過中央委員會的審查,他們會就放映什麼電影、在哪裏放映以及用什麼形式放映給出明確指示。

根據中央委員會建議,所有戰利品電影都要配上“一段特別準備的,旨在針對影片內容正確引導觀眾的正文”以及“仔細編輯的解釋性字幕”。同時,所有電影的片頭字幕及其相關鏡頭都被剪掉,更換為“該片為戰利品”等內容的片名字幕。一名莫斯科人回憶説,《關山飛渡》(Stagecoach, 1939)[當時更名為《驚險旅途》(The Journey Will Be Dangerous)]開始放映前有一段銀幕聲明:

“該影片展現了資產階級社會的倫理,以及它鮮明的虛偽和偏狹。蘇聯觀眾更不難看出,影片沒有準確表現美國對印第安部落的殖民主義政策。”

聽説HBO也要給《亂世佳人》搞這套了?

1939版《關山飛渡》海報

有時候,電影被粗糙剪輯後變得索然無味,或改變了原本的內容含義。《迪茲先生進城》(Mr. Deeds Goes to Town, 1936)中,因決定將其財產捐出而被控告為精神病的富翁迪茲先生,最後在法庭被證明無罪。但在蘇聯版[更名為《美元規則》(The Dollar Rules)]中,觀眾看到的只是法官威脅着要將這位富翁的支持者們驅逐出去,最後是一個空蕩蕩的法庭和迪茲先生眼含熱淚的情人。

《迪茲先生進城》海報

即便如此,戰利品電影在蘇聯仍然大獲成功。許多同時代的人——尤其是當時的年輕人,都回憶説自己一遍遍地前去觀看戰利品電影。莫斯科的庭院裏,為富有冒險精神的泰山模仿者搭建了高空擺盪繩索。男孩子們會模仿泰山的弄出類似的髮型,成年男人們提到美國的狄安娜·竇萍(Deanna Durbin)會“露出特別痴迷的神情”,女人們則對《魂斷藍橋》(Waterloo Bridge, 1940)的主演羅伯特·泰勒(Robert Taylor)浮想聯翩。

《魂斷藍橋》海報

戰利品電影的成功,自然招致不少非議。1947年,《夢中女郎》放映後,各地區黨組織幹部紛紛聯繫中央委員會,質疑放映這些影片是否合理。蘇聯共青團領導也提出了同樣的質疑。1948年,中央委員會動員和宣傳部的L.伊利契夫(L.Il’ichev)報告説,部門收到了大量“來自工人的信件”,對戰利品電影“提出了嚴厲的批評,許多信件還要求將其從銀幕移除”。1952年,有人寫下了他的不滿,認為蘇聯的電影院“正從事真正的資產階級宣傳”:

放映這些電影的不良影響可以從每家的院子——尤其包括我們家的院子,許多孩子都在那裏玩“泰山和獵豹”——以及成年人之間的關係中看出來。我似乎覺得這種情況讓人聯想到安徒生那個著名童話的場景:所有人最後不得不承認“皇帝根本沒穿衣服”。

不過,這種憤怒的書信很少出現在中央報紙上,電影評論家也會同它們保持距離。戰利品電影一度是蘇聯官方和民間在後斯大林時期日常電影文化的支柱,但很少出現在正統的蘇聯生活描述之中。對此,有兩個解釋可供參考:

首先是歷史學家彼得·克耐茲(Peter Kenez)的觀點:蘇聯領導人願意容忍戰利品電影,是因為他們覺得這些電影使人放鬆且毫無意義。同時,蘇聯政府想要利用它們分散民眾對一些緊迫的經濟、社會問題的注意力。

但這解釋不了蘇聯對爵士樂等類似產物的意識形態批判。此時就要搬出另一個解釋了:馬納維奇在1991年説,戰利品電影多年來都是吸金利器,可以幫助電影發行機構超額完成計劃,併為幹部們贏得鉅額獎勵。

1948年,當時的潛在觀眾相對較少,蘇聯人就認為一部限制發行的戰利品電影《自由萬歲!》(Viva Villa!, 1934)能夠獲得3500-4000萬盧布的票房。而在60年代,一部蘇聯新片取得“巨大成功”只需1000萬盧布票房(售出4000萬張門票,一張票25戈比)。

《自由萬歲!》海報

戰利品電影的成功激發了蘇聯民眾對外國電影的興趣。斯大林去世後,赫魯曉夫主張進行文化交流。蘇聯那些泰山迷湧入電影院看《豪勇七蛟龍》和《鮑碧》(Bobby, 1973年,一部寶萊塢青少年愛情片);昔日痴迷於竇萍和泰勒的成年人移情於索菲亞·羅蘭(Sophia Loren)和裏希·卡普爾(Rishi Kapoor)。不僅如此,蘇聯文化管理機構對它們的喜愛也持續了幾十年。

當然,如同今日《亂世佳人》被指責為“美化奴隸制”一樣,《豪勇七蛟龍》也被和上世紀60年代初蘇聯青少年日益嚴重的犯罪問題掛鈎。不過,更具代表性的觀點出自著名文學評論家Viktor Shklovskii, 他目睹了模仿《豪勇七蛟龍》的蘇式牛仔帽後感慨道:

“我希望看到蘇聯創作的電影主人公能夠成為我們男孩子的榜樣。這樣一來,它們就能像我們的主人公那樣做事、説話、穿着打扮以及自我實現。”

在這個關鍵問題上,蘇聯人無疑是幸運的。即使不算後來的票房大片《兩棲人》(Chelovek-amfibiia, 1961)等優秀電影,當時的他們還有《夏伯陽》(Чапаев, 1934年)可供回憶。30年代,《真理報》的報道説:“整個國家都在看《夏伯陽》!”事實上,所有工廠、軍隊、學校、機關都被動員起來觀看這部關於蘇聯國內戰爭的集體主義電影。

《夏伯陽》海報

那麼今天的美國黑人——假設這是他們主動鬥爭的成果——推倒了“美化奴隸制”的《亂世佳人》,又是否有一部類似《夏伯陽》的片子來給他們提氣呢?我覺得,目前他們最拿得出手的,是一部令我生理不適的片子:

反抗只能是破壞,鬧夠了就乖乖被收買吧.jpg

寫到這裏我認真思考了一下:相比蘇聯對戰利品電影的政策和看法,美國今日的族裔平權運動者們對《亂世佳人》的態度到底在第幾層,又是否會來一出“終將成為你”?我只能説,答案並不樂觀。

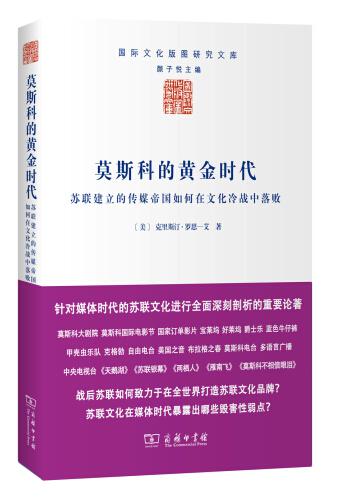

以上內容整理自《莫斯科的黃金時代——蘇聯建立的傳媒帝國如何在文化冷戰中落敗》。這本書的翻譯腔很重,各種片名和人名的錯譯也很多,看得人一個頭兩個大。

拋開這些問題,書的內容還是不錯的,涉及蘇聯電影、廣播和電視。如果不介意上述問題,大可買來一讀。