他們可能就是學校里老師説“誰也別搭理他”的那個孩子 | 李涵 一席第775位講者_風聞

观察者网用户_239515-2020-06-16 07:49

來源:一席

李涵,北京超越青少年社工事務所司法社工。

十年前剛開始做社會調查的時候,我從看守所見完孩子回來給家長打電話,想要轉達他孩子的情況,做一下家庭調查。我剛做完自我介紹,家長就説“這孩子我管不了了,讓國家管吧”——那是我第一次知道還有不要孩子的家長,當然後來也遇到過。

少年的你

2020.06.07 北京

大家好,我叫李涵,來自北京超越青少年社工事務所,是一名青少年司法社工。

我們機構是一個(在司法領域)專門為有需要的未成年人提供社會工作服務的公益組織,主要服務的羣體是違法犯罪未成年人和被害未成年人。 在過去的十年裏,我們接受公檢法的委託,為北京三千多名這兩類未成年人提供了專業服務,比如社會調查、違法訓誡、幫教和被害人救助等等。今天我非常有幸能跟大家簡單地分享一下我們的工作是什麼。

其實提到違法犯罪未成年人,通過影視作品、媒體報道,大家會有一些初始印象,但是他們真的是這樣嗎?

我們抽取了2015-2019年服務過的近900個未成年人,進行了一個非常簡單的數據統計。

他們普遍年齡在14-18歲,初、高中的年紀,超過一半人輟學了。男女比例9:1,絕大部分是男孩。京籍佔20%,非京籍佔80%,但是在這80%的非京籍裏,有兩成左右是從小在北京出生長大的。

下面這個表是罪名分析:盜竊占將近40%,故意傷害、尋釁滋事、聚眾鬥毆等佔25%以上。而那些比較惡劣的罪名,殺人佔1.66%,強姦、猥褻佔7.18%。

▲ 數據來源:北京超越社工事務所15-19年服務899名未成年人 單位:%

也就是説,我們對他們的一些簡單印象和數據有一部分是重疊的,但是 如果只通過一個犯罪行為、一個犯罪事件去觀察他們,我們只能看到冰山上面小小的一角,冰山下面龐大的他們鮮活的、真實的樣子,我們是看不到的。

家庭和學校拉不住他們了

我們服務的未成年人是什麼樣的呢? 這是我們服務的區域裏面非常受未成年人歡迎的一個網吧,幾乎每一個我們服務的未成年人都去過這個網吧,而且在裏面流連忘返,夜不歸宿。

這個網吧沒有什麼特別的,它的設備、遊戲內容都是常見的,特殊的是它對未成年人的管理比較寬鬆,未成年人非常容易出入,並且可以在裏面幾宿幾宿地不出來,所以它成了一個社交場。如果你從這個網吧門口路過,你會看到一些年輕人在互相遞煙、盤道兒。

他們為什麼會到這個網吧來呢?我想有兩個原因,一個是家庭和學校拉不住他們了,甚至在往外推他們。另一個是朋輩羣體有非常致命的吸引力,吸引他們來到這個社交場。

他們在興高采烈地討論“大哥”,討論打架,討論摩托車的時候,是在獲取一種談資。通過這個談資,他們可以在自己的朋輩羣體裏獲得關注,獲得羣體歸屬。 而這種行為認同和羣體歸屬,在傳統的學校和家庭裏他們已經越來越難得到了, 因為他們的成績越來越差,表現也越來越不好,很難達到家庭和學校對他們的期待。

並不是所有的未成年人犯罪都是想要尋找認同和歸屬,我們服務的小楊就代表了另一類孩子。

小楊是一個多次因為盜竊被行政拘留、最終年滿16歲可以刑事立案了才 坐到我面前的小孩。警官們看到他多次行政處罰的記錄,看到他的樣子,一般都會判斷:“ 盜竊癖,改不了了 ”。但是我通過社會調查和幫教工作,漸漸地瞭解了小楊的故事。

小楊是一個來自河北農村的小孩,爸爸與他的年齡差超過了50歲,不太有精力和能力管教他。因為家庭經濟狀況不好,而且沒有母親,所以他從小就被村裏的同齡人欺負。在五年級的一次衝突中他被打傷了,從此就輟學了。

在家裏輟學的那兩年,其實小楊內心隱隱地有一種強烈的想改變命運的願望,但是他手足無措。在13歲的時候,他蒐羅了家裏的兩百多塊錢,瞞着爸爸就離家出走了,從此再也沒回去過。

我們可以想象,一個13歲的未成年人在社會上流浪會經歷什麼。他跟我説,在過去的三年裏,我所有能想象的家門以外的地方他都睡過覺。而他在外面這樣流浪,沒有人教他偷東西不對,也沒有人關心他今天吃了什麼、睡在哪兒。

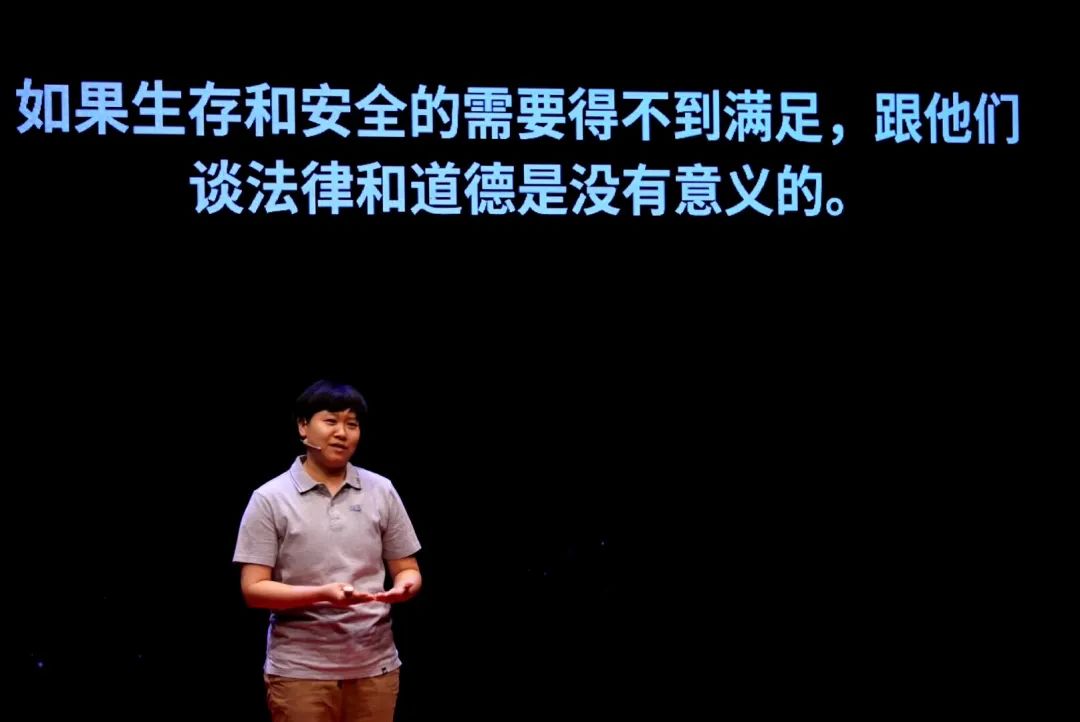

小楊這一次偷的東西都是一些生活必需品,還有一些便利店裏偷來的 廉價的、比較容易賣的物品,比如 洗面奶、唇膏。所以 ,當一個孩子的生存和安全需要都得不到滿足的時候,跟他們談多少次法律,談多少次道德都是沒有意義的。

我們這麼理解小楊,小楊就沒錯嗎?我不這麼認為。我只是希望,13歲的小楊能被社會看到,他沒飯吃,沒地兒睡;我只是希望在他第一次偷東西的時候,不僅僅有簡單的行政處罰,還有適當的干預措施能讓他避免後面三年裏悲慘、波動的生活經歷。

在少年司法圈裏有一句我們經常笑談的話叫“養肥了再殺”。一個未成年人如果未滿16歲,所犯下的罪行並不是八項嚴重暴力犯罪的話,他面對的就只是一個行政處罰,抓起來就放掉了。 直到年滿16週歲,才會進入刑事司法體系。 我們的很多幫教和干預措施,都是針對進入刑事司法體系的未成年人的,而大批16歲以下的孩子就被放掉了。

這也是社會不斷關注降低刑事責任年齡的原因之一。 降低刑事責任年齡其實表達的是對獨立的少年司法體系的需要,因為 這背後的問題並不僅僅是降低刑事責任年齡就能解決的。 我們把刑事責任年齡降低到10歲又能怎麼樣呢? 不會有9歲的未成年人實施違法犯罪行為甚至是嚴重暴力的犯罪行為嗎?

所以這個問題不是單純地降低年齡就能解決的,而是應當針對這些未成年人的不同需要進行不同干預,創造一個為他們的改變提供可能性的社會環境。

只是一羣成長遇到困難的孩子

社會工作中的生態系統理論認為人是系統中的人,這些違法犯罪的未成年人也是一樣的。他們之所以是他們,是他們和家庭,和朋輩羣體,和社會文化價值觀互動的過程出現了問題。無論是一關了之還是一放了之,都沒有改變這個系統中任何一個因素。

他們可能就是學校 老師説“誰也別搭理他”的那個孩子,他們可能就是家長因為忙碌而看不到的那個孩子。 每個人的健康成長都離不開被關注、被肯定、被尊重 ,但 是這些 在他們 成長過程中都缺失了。 所以在我們眼裏,他們真的只是一羣成長遇到困難的孩子。

未成年人是充滿希望的,只要去關注他們,給他們構建一個合適的系統,他們就有機會改變。如果我不相信未成年人可以改變,我就不會在這個領域非常艱難地堅持十年。

這些違法犯罪未成年人缺失了好多在成長過程中應當獲得的能力,比如應對困境的能力。他們面對挫折會特別容易退縮,會更沮喪,更沒有能量去面對真實社會的壓力。 而社工可以通過一些專業的手段去幹預,所以我們在過去的十年裏嘗試了非常多的幫教方法。

城市歷奇 是我們非常傳統的一個活動,在過去四年裏,我們一共組織了大概320多次。 活動形式包括在北京大街小巷徒步、0-100收集挑戰、上山撿垃圾、整理共享單車等等。

比如這張照片,孩子們的雙腳幾乎丈量了北京每一條地鐵線,走遍了二環路、三環路、四環路。在這個過程中,我們希望他們能夠體驗設定目標、克服困難、一步一步達成目標的成就感。

我們也會設計一些活動,讓他們去關注陌生人的需要,和這個城市發生聯結。比如我們會讓他們給路上有需要的人發一瓶礦泉水,或者發一個口罩。我們的未成年人特別喜歡關注環衞工人、綠化工人、建築工人等等,可能因為他們就是從這樣的家庭裏出來的。

當孩子們關注到了這個城市的陌生人,而這些陌生人被關注時的驚訝表情和反饋給他們的真誠感謝,對我們的孩子來講都是非常重要的能量,這是他們過去從來沒有的體驗。

我們也會帶孩子們去養老院、孤兒院、臨終關懷醫院和一些專門服務弱勢羣體的機構去做一些公益服務。 這是一張在太陽村的活動照片。 太陽村是一個專門代養服刑人員子女的公益組織。 我記得第一次去太陽村的時候,太陽村的孩子們在籃球架下面聊天,但是不和我們互動。

我們的孩子往往會極力避免自己陷入被拒絕的情境中,他們很擔心自己沒面子或者是受挫,所以場面一瞬間有一點尷尬。但是我們的孩子非常敏感,他們迅速調整了自己,主動去和這些孩子溝通,態度非常平等,方式非常友好。

那一次我發現,我們的孩子其實更敏感,他們更容易察覺“原來太陽村的孩子也和我一樣害怕被拒絕,原來太陽村的孩子也不想輕易地對其他人有期待,因為害怕失望”。

真實的社會

我們會非常精心地設計活動框架,我們知道如何回應他們的每一個問題,如何引導他們達成服務目標。 但這些都是在設計框架之內的, 那不是真實的社會,他們只有能真的適應社會,才算是真正掌握了迴歸社會的能力。

我們在北京維護了12家觀護基地,12家愛心企業會給我們的孩子們提供技能培訓和 工作機會。

違法犯罪未成年人適應不良的表現非常多,其中一項就是沒錢了。他們想去工作掙錢,但是無法適應工作崗位的管理;有時候可能就是被批評幾句,一衝動就離職了;有時候也可能是他們表現得不如其他人,打工的地方很快就把他們辭退了。

我們和觀護基地的老闆,包括檢察院、公安機關都清楚他們的情況,會儘可能地為他們創造一個機會稍微多一點、耐心稍微多一點的環境。 當然它是真實的,他們必須要遵守這個店裏的各項管理規定。

運用觀護基地的最大羣體是附條件不起訴羣體。附條件不起訴是少年司法針對未成年人的一項專門程序,符合附條件不起訴基本條件的孩子會被檢察官處以6-12個月的監督考察期。在這期間,孩子們必須完成相應的約定,還有一些行為上的改變。只有完成了,才能獲得寶貴的不起訴的機會。

當然附條件不起訴的條件是很苛刻的,如果未成年人達不到約定的結果,也有中途被撤銷的可能性。如果被撤銷,就又會回到過去的司法程序中,可能會回看守所,也可能會被判刑。

還會有一些孩子認為自己的罪行很輕,法院判也只會判6個月左右,但是附條件不起訴要6-12個月,反而超過了他本身應當承受的懲罰,他就會放棄或者不願意進入附條件不起訴的程序。

但是附條件不起訴是非常重要而且寶貴的,因為這給了未成年人不用到少年法庭接受審判的機會,他的人事檔案裏不會有一份審判書阻止他將來順利迴歸社會。

前面説的小楊最開始進入觀護基地的時候特別地不適應,一個月裏幾次打電話要離開,説“我不做了,我不附條件了,我也不在這兒幹了”。 因為他過去的成長經歷裏沒有過穩定工作的經驗, 可能別人只是正常管理他,他都會認為那是在批評他、要求他 。

但是他知道自己在程序中,他必須要聯繫社工,而且附條件不起訴的孩子本來每週都必須要見社工。 在他給我們打電話的時候,我們聽到了他的情緒,我們就先去關注他的情緒。

青少年是情緒的青少年 ,當他的情緒被理解、被關注了之後,他的情緒就會下來,然後我們再去慢慢跟他談,“你覺得他們為什麼這麼規定,你有什麼樣的想法,哪些想法是需要我去幫你溝通的,哪些想法是你自己可以去溝通的”。

這樣的次數多了,他就漸漸認識到了自己也可以控制情緒, 他也可以站在其他人的角度去思考問題了,他甚至獲得了為自己的目的去協調溝通的能力。這些能力是他過去沒有而將來必備的。

小楊能夠順利渡過附條件不起訴,還有一個非常重要的因素,就是他拿到工資了。他第一次拿到的工資對他來講是一筆鉅款,因為在他16年的人生經歷裏,他從來沒有拿到過可以自己支配的三千塊錢。

當第二個月、第三個月他再次拿到工資的時候,他就收穫了一個非常重要的體驗,那就是隻要我堅持在這幹,我就可以獲得工資,這是一種他沒體驗過的目標感。 所以在這樣艱難的堅持下,從附條件不起訴開始到現在三年的時間,小楊一直在各個餐館裏打工,沒有再偷過東西。

孩子是家庭的鏡子

説了好多社會的因素,包括少年司法如何去支持他們,社工如何去支持他們,但是對於未成年人來講,最重要的就是家庭,而我們在實踐中最艱難的部分也是家庭,因為家長們總是有更重要的事情排在他的孩子前面。

十年前剛開始做社會調查的時候,我從看守所裏見完孩子回來給家長打電話,想要轉達他孩子的情況,做一下家庭調查。我剛做完自我介紹,家長就説“這孩子我管不了了,讓國家管吧”——那是我第一次知道還有不要孩子的家長,當然後來也遇到過。

而更多的家長是什麼樣的呢?當事情發生了之後,他們會極力地掩飾家庭的問題,極力地美化自己的孩子,希望能夠幫自己的孩子獲得一個更好的司法處理結果。 這類家長有一個共同點,就是他們更關注的是出現問題去解決問題,而不是去正視在自己的家庭可能有一些問題需要關注。

還有一部分家長一夜白頭,陷入自我否定、自我懷疑,他們認為這是生命當中一個重大的挫敗, 可能就是跟着程序一次一次來,但 他們沒有能力去面對,也沒有動力去面對。

孩子是家庭的鏡子,透過他們可以看到他背後的家庭是什麼樣子。家長們所有的反應,所有應對突發事件的狀態,他們是適應良性的還是適應不良的,他們是勇於面對有方法的還是逃避的,孩子們都看在眼裏。

我們最近做了一個案子,我們稱它為“某某某區域女魔頭”。我們剛開始剛聽到這個案情的時候發現,哇,這真的是太“壞”了。一個女孩在剛剛開學之後,就把自己同宿舍的同學組成一個小團體。 然後她慢慢地開始控制這個小團體,大家幾點起牀,幾點睡覺,半夜醒幾次,多長時間寫完作業,她都要控制,甚至每一個人的生活費都要交到她手裏,由她來決定大家怎麼支配這筆生活費。

最瘋狂的是,她還會約定大家共同長多少斤,瘦多少斤,她會要求她的同學晚上吃幾桶泡麪,去追求那零點幾公斤的體重變化。 幾個女同學經歷了一年多以後受不了了,跟家長説了,然後就案發了。

我們剛聽到這個案子的時候覺得這個孩子太“壞”了,但是又覺得這個孩子是個天才,她怎麼能控制她們呢?她是怎麼做到的呢?這些問題在我們做社會調查走進她的家庭的時候,就慢慢明朗了。

她是一個在家庭暴力環境下長大的孩子,她看到的父母的互動和父母和她的互動,就是高度控制和情感綁架的,所以我想她其實並不是討厭她的同學,她反而可能很喜歡她們。

但是在這樣高度控制、情感綁架的家庭里長大的孩子,他們不知道如何表達親密關係,她就只能用控制和綁架的方式,而且在這種高壓環境里長大的孩子,一旦陷入失控就很有可能非常地不適應,她就一定會調整成自己可控的一個狀態。

這是一個非常非常極端的案例,但是 每一個孩子都帶着他所在的家庭的基因,他們會將這些帶入到他將來的親密關係裏,會帶入到他將來的小家庭裏。

未成年人工作對家庭的關注至關重要,但是真的很困難。我們嘗試了很多種方式,只要家長不來就沒有任何意義。最終我們找到了一個可以撬動的小點,我們創立了“愛不懷疑”系列親子活動,目標就是喚醒家庭的情感。

我們希望通過這些活動,能夠讓停滯的、冰凍的情感在家庭裏重新流動起來。 我們設計了一些非常簡單的,但在這些家庭裏不太容易出現的活動,比如説到公園裏去野炊,去做一些烘焙。

我們希望提醒家長,當這個小生命剛剛降臨在這個家庭的時候,那個時候你最大的希望是什麼,你最大的幸福是什麼,是你數數他十個手指頭和十個腳趾頭都在, 而不是他考多少分,他有多大的成就,或者是他是不是一個壞孩子。

比如這張照片,媽媽在喂兒子吃剛剛做好的粽子。那天是端午節的活動,我對這張照片印象特別深,因為我知道他們在家裏是什麼樣的。

他們的家庭可能已經有長達一年的時間氣氛是冰點的。孩子整天把自己關在房間裏面玩遊戲,為了避免和父母發生互動,他長期是黑白顛倒的。但是在這裏,他們看着大家都在做,他們就合理化地一步一步跟着走,反而表達了他們的真實需要。

預防優於補救

補救的工作做得越多,就越覺得預防太重要了。所以我們嘗試在工讀學校裏面做了五年的駐校社工。我們希望可以提前制止一部分未成年人實施違法犯罪行為,於是我們探索出了 深宵外展 活動。

深宵外展 是 在深夜,我們 社工到夜不歸宿的未成年人聚集的場所裏,主動對他們開展工作的一種工作形式。

我們想達到這樣兩個目的,首先我們是想找到已有的服務羣體,避免他們再次實施違法犯罪行為,其次我 們也想發展潛在的服務羣體,比如説那些和違法犯罪未成年人的行為和生活一樣的,只是還沒有案件讓他們到我們的手裏的孩子。

我們對服務區域裏的未成年人特別熟悉,知道他們喜歡 聚在哪。這張照片是在北京一個知名商場的地下通道,非常寬敞,未成年人可以騎着摩托車在這裏面來回地跑,而且它有非常多通道,很多的拐角是沒有監控的,這些沒有監控的地點就是案發的高危地。

我們深宵外展的時候會到這些地方去踩點,未成年人特別容易發現那些沒有監控的地點,那就是他們解決一些小衝突的地點。我們在深宵外展的過程中解決過多次衝突。本來已經劍拔弩張了,看見我們,知道我們是誰,就不會再用打架的方式解決問題了。

這是我們最近一次深宵外展“撿”的三個小孩,他們那天特別想進這個夜店,但是那天查身份證查得嚴,他們進不去。他們已經物色了很長時間,希望找一個成年人把他們帶進去。

非常幸運的是他們挑中了我。有一個小男孩跟我説:“姐姐,你能帶我進去嗎?你説咱們是一起的,我就進去了。”於是我就有機會和他們攀談,瞭解到他們是帶着“全村的希望”眾籌來北京蹦迪的。 甚至還有一個小孩説,我“大哥”跟我説“三里屯那邊太亂,有毒品什麼的,你來這邊”。

我們很敏感地去想“眾籌來蹦迪”是什麼意思,是不是他有搶劫或者是竊錢的行為?“ 大哥”是指什麼性質的“大哥”? 他為什麼是帶 着全村的希望來北京蹦迪? 可能在他們那個環境裏,這種行為真的就是一種非常有談資的行為。 我們也擔心他們什麼時候離開,我們知道他們身上只有二三百塊錢,如果這個錢花完了沒有錢回家了呢? 他們會不會進入一個高風險的狀態呢?

這些問題我們聊了好幾個小時,然後互相加了微信,告訴他們我們有一個觀護基地,可以住宿,可以吃飯,如果他們再來北京遇到任何困難,可以來找我們。 但是他們天亮就走了,不需要住宿,到家之後也跟我們説了到家了。

但是我們留下了一個問題,那天晚上除了阻止他們進入夜店,對於他們三個人,我們其實什麼都沒有做。我們也不能認為自己準確地掌握了什麼信息。 但是如果有學校社工、社區社工,讓我可以和他們溝通呢? 讓我們可以聯動地去了解這些孩子,看他們到底是純好奇來玩的,還是真的有一些風險需要提前干預。

像我們這樣的司法社工在全國非常非常少,估計撐死幾千人吧。 我們在北京、在海淀可以做這樣的服務, 但是還有大部分的相關的未成年人在我們國家的經濟欠發 達地區,或者是其他還沒有發展的地區,他們並不能得到平等的一致的高質量的服務 。

除了他們,還有未成年被害人

未成年人被害人也是我們關注的一個非常重要的羣體。很有可能只因為一個突發事件,這些未成年人的生命就轉折了。

在對未成年被害人的幫助過程中,我們必須要去關注傷害事件的影響是否還在持續,必須要關注未成年人在選擇報警以後,在司法程序裏面是不是可以被保護,不被二次傷害。

我們還需要去關注他們需要哪些支持才能順利恢復社會功能,迴歸到生活的正軌。 我們要去關注這些,去幫助這些委屈的、不幸的被害未成年人,去減少突發事件對他們生命的影響。

這是一個我們服務了三年的被害未成年人,這張照片是我們最後一次陪她在醫院檢查。她在一年半的時間裏有六次被侵害的經歷。非常痛心的是,其實從她第一次被侵害,我們就已經開始提供服務了。

她是一個智力殘疾的小孩,國內外的研究都表明智力殘疾的兒童是被侵害的高危羣體。因為智力方面的障礙,針對她的自護教育也是非常困難的。她和弟弟隨着爸爸來北京,他們沒有媽媽,而爸爸必須外出工作賺錢養家。 弟弟 可以上學,而她沒有學籍,從小沒上過一天學。 所以她就 只 能 閒散在家, 處於一個沒有日間 監護的狀態 。

這張照片是她家室內的環境,非常窄小。而室外的環境,在過去十年的社會調查和被害人的家訪經歷裏,我經常感慨,我是在北京長大的,但是我從來不知道北京還有這樣的地方。

社區的人員構成是高流動的、結構非常複雜的低收入勞動者羣體。而她又是一個看上去就傻傻的孩子,所以即便是一次案發搬一次家,他們家庭的經濟能力還是不能選擇社區環境。這樣的社區環境本身就是一個高危狀態。

這些問題都太難解決了,我們一次一次遭受打擊,心裏非常折磨,但是我們不希望她再經歷任何一次這個流程。她從第一次到派出所呆呆傻傻的嚇得不敢動,到後面已經知道她要面對什麼,甚至她知道她要脱了褲子坐到那個椅子上,這都不是她這個年紀應該瞭解的。

我們跟檢察院不斷地溝通,希望能給她協調上學的機會,解決日間監護的問題。在等待的過程中我們來提供日間監護,讓她的爸爸每天早上把孩子送過來,下班再把孩子接走,風雨無阻,必須要這麼做。

我們去設計符合她的能力和她的節奏的自護教育,她從不會數數到可以寫1-9,可以寫自己的名字。 當然最後非常幸運的是她有機會上學了,她有機會到她這樣的孩子的羣體裏面去上學了,這非常難得。

現在這個孩子的狀態也發生了天翻地覆的變化,她前幾天跟我們發語音説,“前兩天有一個保安要拽我走,我才不跟他走呢,他要再拽我就揍他。” 我們從中聽到了能量,她從 一次一次都是嚇得不敢動,不敢跟警官溝通, 到現在她可以直接地去拒絕,這是天翻地覆的變化。

而且她的爸爸也發生了天翻地覆的變化,一次一次的傷害,對於她爸爸來講是非常大的侮辱,她爸爸總是想要去報復這些嫌疑人,但是我們不能讓他這麼做,因為全家的希望在他一個人身上,這兩個孩子不能失去他,所以我們要引導她爸爸走正常的法律程序,不能讓他做衝動的事情。 她爸爸從那樣的一個情緒,也漸漸地變成了積極地去學如何和她這樣的孩子互動,怎麼理解他的孩子,怎麼鼓勵他的孩子,他們現在的狀態非常好。

她第一次在派出所,我們社工拍的那張照片,我記得特別清楚,她臉上髒髒的,整個人是呆滯的狀態。我也記得很清楚她經常在觀護基地裏“嘎嘎嘎”地笑個不停,她的笑容真的很好看,讓我也想到了其實我們服務的每一個未成年人,他們的笑臉都充滿了感染力。 我特別希望能有一個攝影展,能夠展示給大家看這些年輕人的笑臉是什麼樣的,就是充滿希望的樣子。但 非常遺憾,出於未成年人保護的原因,我不能分享給大家 。

社會就像一張網,我們每個人都在這張網裏 。 我們最近在處理一個非常棘手的事情,自從李星星的案件得到廣泛的關注以後,我們正在服務的幾名被性侵的被害人受到了嚴重的影響。她們開始認知重構,“喔,我是一步步被控制的”,“喔,我是性侵的被害人”。 她們看到那些侮辱李星星的評論就像是自己被侮辱了一樣,她們看到這個案件信息一點一點地在往外流的時候,她們又像自己重新經歷了一遍自己的遭遇一樣。

我並不覺得媒體報道或者是我們每一個人正常地發表評論有什麼錯,但是在目前我們國家的未成年人保護體系裏面,未成年人能看到的信息還不能被分級、被篩選,所以你和我的一言一行都在影響他們。

30萬 :3億

大家可能覺得違法犯罪未成年人是一個非常龐大的羣體。前幾天最高檢發佈了白皮書,2019年實施犯罪行為進入檢察機關審查起訴階段的未成年人犯罪嫌疑人有61000多人。

▲ 數據來源:《未成年人檢察工作白皮書(2014-2019)》

而一般實施了違法犯罪行為,但是因為種種原因不能進入審查起訴階段的是三倍以上,所以那些違法的但是沒有進入刑事司法體系的孩子有18萬左右。

還有進入檢察機關審查起訴階段的未成年人被害人不到63000人。

▲ 數據來源: 《未成年人檢察工作白皮書(2014-2019 ) 》

這三個羣體加起來,我們全國在這個系統中的未成年人可能就是30萬人。2010年上一次我們國家人口普查,未成年人有3億。這30萬人在3億未成年人裏是太小的一部分了,小到它太容易被忽視了。 但是我們不能因為這30萬人少,就忽視了他們背後的30萬個家庭、30萬個社區。 我們不能因為他們人少,就忽視了他們也是未成年人,他們也有正常的成長需要和正常的權利。

我們機構有20多個人,還是在慢慢發展的。過去的十年裏,我們對三千多個孩子提供了服務,他們復工復學,順利迴歸社會的比例在80%以上,而這些違法犯罪的孩子他們再犯的比例不足3%,也就是説他們有非常大的機會能重新融入社會里面。

我們不能因為這3%,不能因為這30萬人太少了就放棄他們,他們每一個人都經歷了成長中的痛苦,生活已經對他們不公平了,我們這個整個社會應該承擔更多的責任。 其實就是多一點耐心和機會,讓他們有機會和我們一樣在這個社會當中生活。

當然,我們國家的未成年人保護還在進程中,如果你正在經歷困難,請你一定要告訴你身邊的信任的成年人,請你一定要和你的家長一起找到專業人士,找到社工、心理諮詢師、教育者等等,他們會有辦法幫助你。

如果你正在經歷不法侵害,請你一定不要沉默,你可以打110,打12309找到司法機關幫助你。 我們未成年人的少年司法體系的建立雖然還處在一個探索的過程中,但是也已經有了非常多的好的嘗試。

20 18年最高檢和團中央簽訂了未成年人保護的社會支持體系的框架協議,在全國40個省市進行了試點。 2019年最高檢和團中央又委託我們,去研發未成年人司法保護的社會工作服務標準,這是這個領域的第一個國家標準。這些都還在進行中,所以已經有很多嘗試了,請你一定不要閉口不言。

當然嘗試還在進行中,我希望我們的少年司法能夠更加的兒童友好,我也更希望我們的社會是兒童友好的, 你和我在每一個等待和進步的過程中都是當事人 。

最後我想説,我們是超越社工事務所,我們的觀護基地名字叫“少年超越吧”,我想用我們觀護基地的名字表達一個觀點就是,每個人的成長都不是一帆風順的,每個人都在完成自己的超越。

少年,超越吧!

謝謝大家。