[信號] 警惕“隔代剝削”的香港模式向內陸蔓延 | 文化縱橫_風聞

文化纵横-《文化纵横》杂志官方账号-2020-06-19 23:03

CSSCI核********心期刊《文化縱橫》跨年訂閲全新上市

✪ 舒適 | 香港自由撰稿人

《文化縱橫》微信:whzh_21bcr

**【導讀】**這些年來,香港社會的抗議活動此起彼落,輿論焦點都集中在政制上。但本文認為,香港的問題,政制只佔三分之一;起碼有三分之一是世代問題,當中藴涵深層文化問題。作者指出,1997年以來,香港的“隔代剝削”現象日益普遍:為了一時權宜而制定影響深遠的政策,同時通過犧牲無辜的下一代來彌補上一代掌權人的決策錯誤,並堵住壓力以保障在過去經濟高速增長時期得益的一代。這種剝削,見於社會各方面,共通之處在於:年輕人幾乎已做到上一代人遊戲規則裏要求的一切,但對年輕人的要求標準卻越來越高,原來遊戲規則早已改變。當年輕人歷盡顛簸,有人卻總認為他們難當大任,等到人過中年,又被視為過氣、不再適合栽培了。處於時代夾縫中的香港70後,尤其具有悲劇意義。他們在物質上比50后豐裕,機會上卻大不如前,以至於他們被灌輸的50後的“吃苦成功論”不再奏效;他們的處境壓力也遠甚於80、90後,與後來者因抗議而受到掌權者的關注不同,踏實苦幹的70後反淪為卑微寂寞的配角。然而環視世界,70後在很多發達國家都已嶄露頭角。當全球都以新世代為21世紀的競爭領軍,香港卻在人口老齡化的背景下重提1950年代的精神價值,它曾以為傲的活力及精神已未老先衰。這種整個社會接班的推遲趨勢,無疑是香港深陷人才損耗、保守化、社會矛盾激化、文化隔閡的漩渦之中的一個重要原因。

本文原載《文化縱橫》,僅代表作者本人觀點,供諸君思考。

這些年來,香港社會的抗議活動此起彼落,輿論的焦點主要是放在政制上。其實香港的問題,政制只佔三分之一;起碼有三分之一是世代問題,當中藴涵深層次的文化問題。

早前,香港某大學的教職員發起了一場正名運動。事緣大學當局多年來聘任了大批導師(instructors),負責大學本科生的教學工作。以前大學裏的講師或教授,是要兼任教學和研究工作的,這些年來某些大學因為經費緊縮,復為提升研究質素,便減免了老一批的教授的課,在市場上以相對低的薪資聘用了這批較年輕的導師。問題是導師雖有教學之責,卻不具“教師”之名。原來殖民政府時代,香港各高等院校在法律上均有相應的《大學條例》規管,《大學條例》中對“教師”(teacher)的定義有明確規定,而導師是刻意被排除在定義之外。結果他們除了沒有應得的名分和尊重外,更被剔除出學院及學系的行政架構,不得參與校政,甚至出現了大學教務會(Senate)中有學生代表卻無導師代表的怪現象。另外,導師亦不得享有《大學條例》中所賦予“教師”的權利與保障(如為確保學術自由,保障其不被無理解僱的條款)。

我所認識的這批導師,大都是70年代生的,且稱他們為70後。這些人大多博士畢業,這些年來卻因為教學資源被削,老一輩又未退下,晉升之途受阻,他們便只能以導師的身份受僱。導師的教學工作遠比從前的教授吃重,基本上是沒有餘暇兼顧自己的研究工作。對於立志學術的人來講,沒了研究,事業也就是行人止步,大學當局就更能振振有詞,把你牢牢地釘死在導師的位子上。一開始從根本上,他們就把導師打成了教學團隊裏的二等公民。

這些年來,香港的高等院校在國際排名榜上節節上升,更有出色學人屢獲國際殊榮,歌功頌德的宣傳鋪天蓋地,吸引了不少中國內地的尖子以及世界各地的留學生入讀。可是,對這一羣在背後寂寂無聞,卻又苦苦支撐着主要教學工作的無名英雄,又有誰去表揚一下,説過半句公道話,道過一聲委屈了?

他們的怨忿可以理解。十年寒窗的博士後,在大學當上導師拿的工資和福利,往往尚不如和他同屆中學畢業,加入政府做了十年文書工作的初級公務員。開腦袋的尚不如剃腦袋的——這四十年前中國大陸的怪象會在號稱資本主義的香港出現,真令人嘖嘖稱奇。

事實上,大學裏頭不少初級行政官員佔有的行政資源和權力比教員還要多。我無意貶抑個別職業,但以香港社會因財論值的主流意識言,這是否有辱斯文?和特區政府多年來高唱入雲的“知識型經濟”調子,又是否格格不入?

**************▍**************70後的際遇

這種奇怪的現象不獨存在於高等學府,在本來應為公正之表率的政府機關裏,更是明顯。

多年前特區政府囿於政治壓力,採取了一系列凍結公務員職位的措施,很多情況下,不論實際要開新的職位必須先取消舊的職位,通過所謂的自然流失,人手調配,美其名曰:“資源增值”。

然而在官僚文化中要取消一個現成的位置簡直是與虎謀皮,結果很多尸位素餐的依然故我,新的工作便只能由原來的員工──很多時候是沒有議價能力的低一級的員工──加倍完成。儘管他們勞心勞力,無論在年資、能力以及經驗上都符合了從前升級的要求,卻仍須等到老一輩的退下了才有機會。而且這種升遷上的延宕,會在官僚等級制度下逐層向下擴散,一個級別升不上去,下一級也相應停滯。

更不幸的是,等到老一輩退下後,這些人當中很多將已是人過中年,在機構裏被視為過氣的舊人,而不是適合栽培的新秀了。

這樣的人事安排,很能反映1997年以來香港各界的普遍情況:為了一時權宜,制定了影響深遠的政策;同時透過犧牲無辜的下一代,來彌補上一代掌權人的決策錯誤,堵住政治壓力,保障在過去經濟高速增長時期得益的一代。隔代剝削,以此為甚。

這種剝削,見於社會的方方面面。面對逆境,企業其實比政府強不了多少,不過是要下層縮減成本,向尚未冒出頭的開刀。你可能是銀行裏的銷售經理,要跑的銷售額每年節節上升,薪水卻總是追不上。你可能是跨國公司的項目主管,在這銜頭通脹的年代,名為主管卻沒有幾個手下可用,乾的只是以前下一層員工的工作。你可能是某某會計或法律事務所的專業人士,工作的壓力把你折騰得有心無力,又要為房子孩子籌謀未來十幾年的費用。

共通之處,是你幾乎已做到上一代人遊戲規則裏要求的一切,無奈給你定的標杆卻反而越來越高,原來遊戲規則早已改變。當你歷盡顛簸,有人卻總認為你經驗不足,難當大任。

瓜代無期,退下來的即使年過花甲,還得另覓舞台,粉墨登場,以政府顧問、榮譽教授以至電台主持等形形色色的身份,再作馮婦。

(歡迎點擊文末右下角“閲讀原文”訂閲《文化縱橫》2020年6月新刊)

或許有人會問,70後面對的這種尷尬,會否只是每個人去到三十幾歲都會經歷的一種迷惘?的確,這種可能性不容否定。但作為一種社會現象,我比較注意觀察的,是普遍的而不是個人的經歷。而且,這主要是我們現代人的經驗;在人類歷史中,人們在30歲左右不是迷惘更不是尷尬,而是躊躇滿志甚至是準備交班了。因為直到20世紀初葉,即使在先進國家的人均預期壽命也不過五十。過去能活到老耄之年甚而大有所成的人不少,但相對整個社會來講只是少數,而英雄出少年的例子恐怕更多。

20世紀中後,公共衞生的改善、經濟的發展以及相對的和平,令人均預期壽命大幅提高。這現象的一個影響,就是令社會的接班年齡往後推遲。比較1980年代中期的50後和現在的70後——也就是大家都是30多歲左右的時候——面對的情況,有助説明問題:根據香港政府的官方數字,1986年香港的工作人口中,40歲以上的有100萬左右;而2006年的數字卻超越了150萬;同時期內40歲以下的工作人口卻沒有大變。在香港政府公務員隊伍裏,40歲以上和40歲以下的員工比例更達2:1,所以在我認識的公務員當中,很多人都有一種時不我予的感慨。

第二個令70後跟50後經驗截然不同的原因,是大家所處的經濟大循環有所不同。西方資本主義陣營經過上世紀六七十年代的一連串經濟危機以後,從1980年代往後的20年是新技術蓬勃發展、長期低利率、工序及市場全球化的黃金時代,那剛好也碰上了50後的三四十歲的人生黃金歲月。在香港,這還要加上中國大陸改革開放百年一遇的機會,發展的勢頭真是鋭不可當。水漲船高,經濟的迅速發展提供了大量的晉升機會。然而70後在30歲左右面對的格局卻剛剛相反,這裏特別是在全球化和大陸開放這兩方面,他們面臨的已不單是機遇,更可能是競爭,因為香港已經不是大陸唯一的窗口,更得面對來自成本低廉的勞工的競爭。

讓我以一個誇張但卻是事實的情況説明:30年前,因為種種(不一定合理的)原因,即使中國大陸一流大學的畢業生,在香港也只能做中小學畢業生做的工作。這對於個人來講是莫大的損失,但卻反映出那個時代英殖民地的人才是如何便宜、何等充裕,而那時香港人面對的競爭跟現在真是不可同日而語。

我無意低估50後的奮鬥經歷和對香港過去發展的寶貴貢獻。不過,愚意以為把背景釐清,有助公道。一個在50後當中很流行的論述,就是他們生長於戰後物質條件匱乏的年代,所以比後來者更吃苦,今天的成功也是理所當然。論物質,70後是比他們豐裕;論機會,則不一定。

**************▍**************與50後和80後不同的社會性格

成長背景不一,社會性格自然迥異,甚至連流行的道德價值也不一樣。有人指出,上世紀初的人因為經歷大蕭條的打擊,心理上會變得保守;1920年代出生的在年輕時參加了大戰,會培養出團隊精神,有較強的合作性。而50後由於出生於物質匱乏的年代,成熟於社會經濟整體上升期,習慣了辛勞後的成果,很容易會覺得只要肯吃苦就能成功,做事有時會有一種指點江山的氣魄。相反,70後本來受教育的時間是這個黃金歲月的最後高峯,他們被傳授予一套50後賴以成功的座右銘:認真、勤奮、服從、長遠。所以儘管經濟增長欠奉,工作保障減少,他們也只是步步為營、穩紮穩打,在各行各業默默耕耘。

**可是世界已經改變了。**美國社會學家Richard Sennett指出,“新資本主義”的特色,是傳統官僚式大機構變得不合時宜,企業追求短期回報,人與人之間的關係變得不穩固、短淺,知識趨向膚淺化。一個70後如果真的擁抱他求學時期給灌輸的價值,恐怕真的要吃不少苦頭。這種時代和價值觀之間的關係有多大?容我拿金融投資來説明一下:如果你拿過去一百年美國道瓊斯指數的走勢圖看看,你會發現直到最近那張圖基本上是一條拋物線上升,如果你在1950年投資美股,即使你什麼都不幹,復經肆虐整個1970年代的石油危機和高通脹,你在公元2000年仍可穩賺50倍的利潤。

這是為何老一輩的投資智慧總是説:長期持有(buy and hold)。可是如果你在新世紀還按照老一輩的方式,你的投資成績會是挺悲慘的。當50後看見70後在職場甚至人生總是不及他們當初的成就,甚而認為這是70後學藝未精時,是否也該想想時代的變遷?

另一邊廂,70後和他們的後來者也很不一樣。70後固然不是抗議的先鋒、遊行的常客。你可能説這是因為他們已屆“而立之年”;成家立室,養育下一代的壓力,使他們明白好事多磨、世事艱難,沒有了青春的激情和浪漫,卻多了份滄桑和閲歷,是人生早晚會經歷的,十年後的80後或二十年後的90後不也會如此?可是我認為70後的成長跟他們有幾點不一樣。首先也是跟人口結構的改變有關。全球發達經濟體的出生率下降,產生了跟大陸計劃生育政策異曲同工的作用。翻查記錄,香港在1980年後的生育率跌穿了2,在2000年接近1,雖然這數字不等同家庭孩子數目,但現在有很多一孩家庭卻是不爭的事實。這些孩子在家習慣了沒有競爭的環境,自幼習慣了父母和社會對他們的呵護有加,尤如掌上明珠。

另一個不同是教育,而這體現在三方面:

一是教育制度的改變。在1990年代以前香港的高中以及大學的競爭相當激烈;後來由於各種原因學額大幅提高,但學生的素質並沒有相對改善,造成一種不用太努力也可以過關的假象。

二是教育理念的改變,簡言之,我認為是盲目追求某些美式教育的皮毛,把學生當作顧客,家長當作老闆,老師則矮化為服務供貨商。然後就是美國麥當勞的經營哲學:“顧客永遠是對的。”在這種思維主導下,學生有問題也是老師的問題。

三是信息科技的革命、個人通訊和計算器的廣泛應用。新的學習方式雖然鼓勵了個人表達,但也帶來了自我中心、個人至上的不良影響,而且往往流於表面,有欠傳統教育中的嚴謹慎密。可能因為這種種原因,80後和90後會給社會主流這麼一個印象:勇於表達、疏於思考;勇於責人、疏於責己。

相比之下,70後作為在這世變中過渡的一代,在新技能的掌握上跟90後差不多(比如他們在公司裏基本上對新技術運用自如;我知道有些老一輩的可能還要靠秘書打印電郵),論傳統能力和經驗則肯定比後來者優之;但在意識形態上卻還揹着很多上文説的一些老一輩留下的包袱。這令他們成為機構裏的中流砥柱,支撐着前後兩代的橋樑。可惜,這並沒有為他們在社會上贏來掌聲,反而是處於一種給忽略的狀態。為什麼?

我們看看不同年代人對全球性高地價現象的反應,或能瞭解一二。從1990年的日本,到1997年的香港,到2006年的英、美,在資本主義世界一個接一個爆破的地產泡沫,始作俑者難道是70後嗎?他們壓根兒沒享受過樓市泡沫的好處,卻要在踏入社會之初承受泡沫爆破的惡果。和80後新一代不同的是,逆來順受的70後自幼已對高地價習以為常,加以幼承庭訓,總是以和為貴,大部分還是選擇默默承受。80後的青年看透了官僚暨房地產壟斷資本主義的騙局,他們要發聲,要走向街頭,要向自己的父執輩討回公道,拒絕再玩這個沒贏的遊戲。

的確,和這批後來者相比,70後是悲哀的。曾經香港鬧得熱烘烘的反高鐵事件,令社會掌權者忽然關注起80後的年輕人,掀起一場隔代對話。而在這一出對話中,踏實苦幹的70後,在香港這個習慣了喧譁吵鬧的舞台上,因為自己的謹言慎行,反淪為卑微寂寞的配角。

為何80後的我行我素不但沒有受到壓制反而贏得關心?

其中一個原因,可能是因為他們之於現在的掌權世代,只是後者的子侄輩,在經驗和地位上短期內都不可能取代他們,沒有真正接班的威脅,不構成交棒的壓力。

説了這麼多,是想指出70後自有其獨特的世代精神,決非面目模糊。香港的70後出生於經濟高速成長的年代,成熟於中英政治爭議、東西方思想文化衝擊、冷戰結束、全球化起動、信息科技革命的上世紀八九十年代。固然個人不一定都關心社會政治(事實那永遠是少數),但我們都下意識地受到時代精神的感染,這隻要聽聽流行曲的歌詞也能看得出來。上世紀八九十年代之交是一個比較富於理想色彩的時代,一個人在他最易受感動的青春歲月,耳聞目睹驚天動地的政治運動、柏林圍牆的倒下、自由民主、市場經濟的席捲全球,以及背後的意識形態衝突,很難不在心靈深處留下烙印。這些事件還在深刻地影響着我們身處的世界,老一輩的可能會難以適應,會抗拒,而新一代往往又只是把一切視為理所當然,只有70後才是橫跨先後、見證新舊的一代。

**************▍**************結語

環視世界,70後在正進行世代興替的歐美國家,早已嶄露頭角。2007年2月,當已過退休年齡的曾蔭權鐵定為香港特區首長時,才45歲的奧巴馬在伊利諾伊州宣佈競逐美國總統。當43歲的卡梅倫領導英國保守黨,重奪議會控制權之際,在香港無論是反對派還是當權派,他們的一線人物卻都已屆遲暮之年。歐美70後的前輩、學長們既能以四十出頭的年齡出任首相、總統,他們也很自然被培養為下一梯隊的接班人,當中進入內閣擔當要員的,絕非罕見,更別説市長郡長了。堂堂一國尚能如此,區區一市何難之有?難道就只有盎格魯撒克遜民族才有這樣的胸襟?

即使在商界,香港的大亨也富可敵國,在世界富豪榜上名列前茅,但你會發現他們無論是白手起家還是子承父業,年齡一般都比國外的要大,像比爾·蓋茨那樣在半百之齡就急流勇退,在華商圈子裏也真是匪夷所思。可以説,這世代交替不是一個政治問題,而是一個跨界別的文化問題。

當全球都以新世代為21世紀的競爭領軍,香港卻在重提1950年代的精神價值。當這個城市在擔憂人口老化時,它曾以為傲的活力及精神卻已未老先衰。

這是什麼原因?是我們膠着的社會政治制度?還是華人父權文化裏固有的、對權威的過分畏葸、對經驗的過分看重?這個在華人世界曾經相對現代化、在鄧小平先生口中值得學習的對象,它的領導階層的老化,正日漸表現出中國封建傳統中的典型文化。

無論原因為何,可以肯定的是,這整個社會接班的推遲將帶來深遠的影響。

首先是人才的損耗。經驗需要時間累積,能力需要機會磨鍊。如果社會不把機會放手與後進者,那他們永遠不可能真正的準備,遑論有充分時間累積。

其次是社會趨於保守化。香港的優勢一直是靈活、進取、創新,現代醫學延長了人的壽命,但沒法改變人的心理年齡;一個60歲的人跟一個40歲的會有明顯的心理差異。不是説保守就是錯誤,進取就是優點,但如果我們的領導都是六十開外,會否令整個社會失去平衡?

其三是社會矛盾的激化。年齡上的巨大落差令社會的領導階級和少壯派難以溝通,而青壯派(也就是80後、90後)由於還未能接班,只能淪為體制外的反對派,加深社會裂痕。

最後,如上所言,香港作為一個國際城市,(至少曾經是)中國與世界接軌的窗口,如果它的領導班子與外界的背景和年齡越拉越大的話,又會否產生一種文化上的隔閡?

70後,本是一個既擁抱理想又不失務實的世代;是一個最有資格承先啓後、卻變成不被承認的世代;是一個身處夾縫,不老不少、不高不低,在主流社會中顯得不倫不類的世代;70後,是否註定要成為一個在等待中給消耗、在過渡中給犧牲的世代?成為給歷史徹底遺忘的一代?

謹以此文,獻給那無奈、無聲、無息,但絕非無承擔、無能力、無意見的70後。

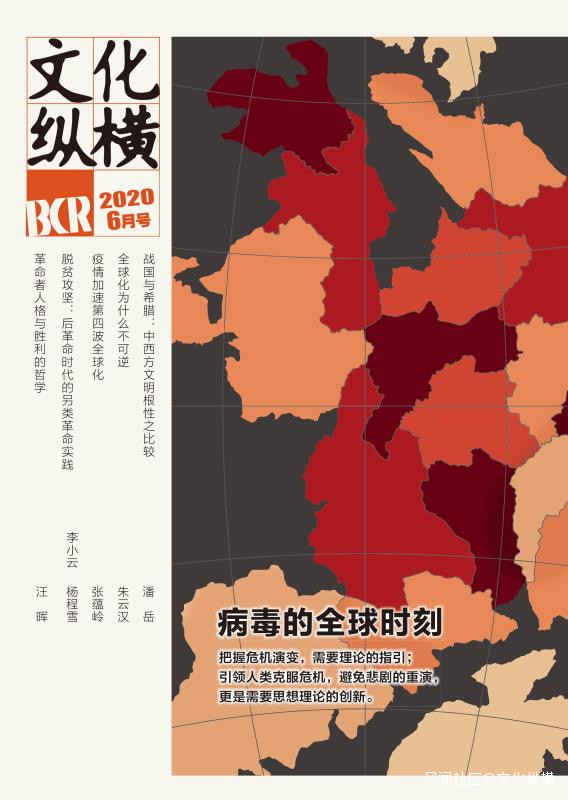

—2020年6月新刊目錄—

▍特稿

01.戰國與希臘:中西方文明根性之比較

潘 嶽

▍封面選題:病毒的全球時刻

02.全球化為什麼不可逆——探索新冠病毒危機後的世界

朱雲漢

03.疫情加速第四波全球化

張藴嶺

04.疫情危機與世界秩序重構

馮紹雷

05.全球化迭代演進:走向多樣化世界

王湘穗

06.病毒時刻:無處倖免和苦難之問

趙汀陽

▍專題:擺脱貧困

07.脱貧攻堅:後革命時代的另類革命實踐

李小云、楊程雪

08.精準扶貧如何改變鄉村治理結構

王曉毅

09.中國減貧:從地方性實踐到全球性意義

徐 進、李琳一

▍中國發展模式再討論

10.競合模式:高鐵技術創新的經濟社會學分析

馬 瑩、甄志宏

▍歷史觀

11.革命者人格與勝利的哲學——紀念列寧誕辰150週年

汪 暉

本文原載《文化縱橫》2010年第6期,原標題為《時代夾縫中的香港70後》。圖片來源於網絡,如有侵權,請聯繫刪除。歡迎個人分享,媒體轉載請聯繫本公號。