做垃圾分類的年輕人|單讀_風聞

观察者网用户_240545-2020-06-19 10:49

最近,垃圾分類之風颳進了單讀編輯部。在編輯部所在工作園區的要求下,我們需要把每天製造的垃圾分為四類:可回收垃圾、廚餘垃圾、有害垃圾和其他垃圾。保潔阿姨來到我們工位前收垃圾時,好幾次都指着垃圾桶教育我們哪些垃圾是廚餘垃圾,不應該丟到工位旁的垃圾桶,應該被丟到衞生間門口的指定垃圾裏。我們一邊誠懇向保潔阿姨道歉,一邊牢記阿姨的指教,但新的垃圾很快出現,大家又不清楚該怎麼丟了。編輯部裏開始流傳起一個垃圾分類的竅門——豬能吃的就是廚餘垃圾,豬不吃的就是其他垃圾。於是,“給豬留口吃的”成為了編輯部推行垃圾分類的新動力。

在“雲養豬”之餘,我們也回想起了此前單讀編輯劉婧的一篇訪談。訪談對象是一位致力在河北某個小村莊實踐環保(包括垃圾分類)的青年,他叫餘凡。北大新聞系的教育背景,讓餘凡本可以有一份更體面、薪水更高的工作,但比起我們這些為垃圾分類而垃圾分類的人,他顯然懷着更遠大的理想。

那是未來人們凝視的眼睛

撰文:劉婧

1

在 2018 年 5 月看到餘凡的朋友圈之前,我已經半年沒有聯繫過他。那是一條垃圾分類培訓會的活動消息,地點在河北一個叫福山口的村子裏。我怔怔地看着那條朋友圈,記憶回到上一次我們在國貿的一家雲南菜餐館見面。彼時,他正為一家報社的漫長入職流程所擾,我們共同的朋友婷婷入職了一家知名雜誌,而我正準備離開一家出版社。在此之前,我已經嘗試了各種形態的媒體,並最終在各處做了逃兵。在看似多樣的可能性面前,陷入別無選擇的困境。

5 月,畢業季的大幕已經拉開,我剛剛進入一家文化公司做實習編輯,並將之視為畢業後的落腳之地。那段日子,我在新工作、新住所和新的社交關係裏掙扎,一切似乎都是嶄新的,又都散發着陳腐的惡臭。這是我第一次面對生活本質的平庸,也是我第一次去面對自身的平庸。

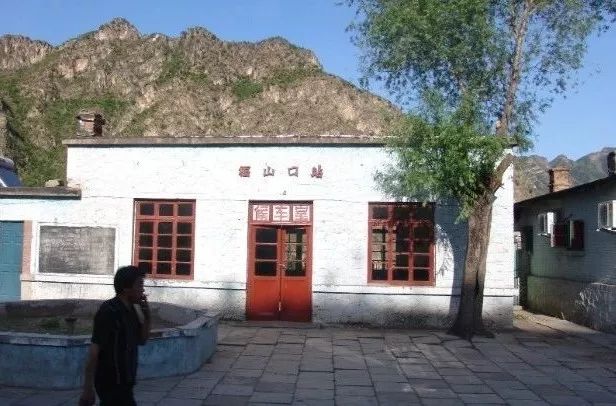

▲河北福山口站

朋友們紛紛在畢業前,找到了各自的出路。大家談論工資和房價,談論未來的孩子,談論日漸衰老的父母,以及那些更加無解的、有關生命意義的問題。我知道,有一天我們會停止發問,將僅剩的餘量不多的熱情,投入到前面那些困難中去。或許最痛苦的就是現在,就是此刻——我們正處於兩個世界的交接處,被一股力量強行剝離少年世界,投擲到硬邦邦的現實裏去。

現在,我每天坐在書桌前,過上了一種最安穩的生活。這其中似乎有對自我的失望,但也包含着一個更普遍的困境——在全球青年文化萎靡不振的今天,我們這一代年輕人如何定義自我,如何尋找價值?我經常產生這樣的自我質疑:我們是不是一代沒有青春期的年輕人,過早地認同了這個世界,妥協於既定的生活?

看到餘凡的消息時,我的心裏起了一陣波瀾。他一直走在最正確的軌道上:父母面前的乖兒子,北京大學的畢業生,知名報社的記者。他會把優秀的特稿分類建檔,分析出色的寫作手法,標註精彩的段落。他從來是我們之中最嚴謹 、最冷靜的那一個。而現在,他辭掉了記者的工作,住到福山口村的村民家裏,成天跟着垃圾車環村收垃圾。我想象不出他過着怎樣迥異的生活,也解釋不了他出人意料的選擇。但他無疑打開了一種新的可能性,無論這種可能性能否持久存在,我都想從這一條打開的門縫中,窺見一些什麼。

我拼命從記憶裏,翻找着半年前那些預示他的“脱軌”的徵兆。那天,他一貫冷靜的語調裏,罕見地流露興奮和熱情,將紀錄片《塑料王國》推薦給我們。在一篇專訪導演王久良的文章下,他評論道:翻了大半夜的演講、訪談還有報道,最終被這篇文章裏導演的回答説服……如果把《塑料王國》作為一個小專題,個人感覺瀏覽順序:1、26 分鐘版本,也叫媒體版;2、依次看《三聯生活週刊》、VICE的報道;3、82 分鐘版本(需要用信用卡付款租借);4、澎湃的這篇專訪;5、NHK 網站上的導演自白。

▲《塑料王國》

一如既往的細緻與嚴謹。那段時間,他在 Facebook 上密集地轉發了幾篇有關垃圾與環保的文章,據他後來説,這是那些日子裏他見誰都聊的話題。我和婷婷肯定了這個選題的價值,但沒有人想過,他會和垃圾產生除了選題之外的聯繫。

6 月底,借餘凡來北京參加一個農村建設主題會議的機會,我們終於又在北京見面。他比上次見面時更加瘦削,高突的鎖骨頂起 T 恤的圓領,整件衣服好像就那麼空蕩蕩地勾掛在那裏,乾瘦的雙腿藏在褲筒裏看不出形。更顯著的差別是,他的皮膚顯露出長期日曬的黝黑,短袖下的皮膚和裸露在外的皮膚呈現鮮明的黑白色差。好在他烏黑的劉海,能勾勒出年輕的臉。

當時,餘凡的工作已經陷入了瓶頸,推進的方案沒有人拿得出來。他可能需要轉戰下一個村子。前景未卜。他告訴我,這次回北京,參加活動是一方面,更重要的是,他需要見人,需要説話,“在村裏時間久了會憋出毛病的”。説這話時,他的一雙眼睛不動聲色,平靜、明亮、赧然。即使作為他的朋友,我也很難判斷他的情緒。

他手機不離手,跟我説話的同時,還在線上進行着多線談話。我們的對話經常突然停滯或被打斷。他將自己的這種焦慮比喻成感冒,密集地與他人交流,是一種暫時緩解病症卻永遠無法治癒它的藥物。他隨身帶着兩本有關抑鬱症的書,因為大學最好的朋友在出國前被確診為重度抑鬱症,他告訴我,看書是想看怎樣能幫到她。我看着它們躺在那隻攤開在地上的箱子裏,心裏一陣難受。

坦白説,我本想從他那裏得到一點答案,卻看到了更多的困惑。我們在兩個世界的交接處,似乎處於一樣的無措、迷惘。這一次,我準備同他一道回福山口,見見他的村中生活。我想要理解他的選擇,更重要的是,我企圖從這個同齡人身上,重新看到年輕的意義。

2

四個月前,餘凡將自己在北京的全部家當打包好,一共四大包。離京之前,他找了個藉口,跟喜歡的女孩見上了一面。那天她為他做了一頓飯,有什麼他已經想不起來,只是吃飯時,她的長髮偶爾拂過他的右臂,那感覺幾乎還停留在那塊皮膚上。對我説這話時,他無意識地用左手摸了一下右胳膊。

但餘凡還是要走,他説不清為什麼。是高二休學那年體會到的虛無感,高三讀到的《南方週末》,高考選擇了北京大學新聞系;是大二進入了這家報社,大四遇見了做垃圾回收的陳立雯,還是在那個“大清掃”的冬天走進了皮村……23 歲的餘凡,沒想到他這輩子的線頭已經這麼多。

除了老家宜昌和大學所在的北京,他幾乎沒待過其他地方,但已經在這個村裏待了三個多月。在看不見星星的夜晚,羣山遮擋住低垂的月亮,他一遍遍地理着這些線頭,思索它們如何在河北這個叫福山口的村子裏,結到了一起;而下一個結點,又會在哪裏。

▲堅果兄弟在北京地標性建築物附近吸塵

跟餘凡回村的前一晚,我們在他位於北京 798 藝術區的臨時落腳點見面。那裏正在舉辦一場抗議某地水污染事件的藝術展,策展人是當年手推工業吸塵器,在北京地標性建築物附近的大氣中吸塵的藝術家,“堅果兄弟”。餘凡在跟蹤這個事件時,結識了對方。

在北京的酷暑裏,餘凡的寄身之所是一張寬一米二左右的牀鋪,侷促地放置在布簾後的雜貨間裏。沒有冷氣,蚊蟲飛舞,沒有洗漱的地方。

看到他的牀鋪時,我心裏有些不好受,但他似乎並不在意。他對物質條件長久以來保持着低要求。如今,餘凡每月拿着 3700 元的實際收入,對父母報着一萬元的工資,這其中的差距全靠他在大學裏攢下的錢填補,按照他的話説,這是能讓他一年不工作的錢。它們來自他的各種稿費、實習工資,以及節省的習慣。從北京回家,22 小時的車程,他經常買站票,相比於高鐵票,一次能省 400 多塊。這 400 元對於一個小康之家而言,並沒有多大的意義,但對他來説是有必要的節儉。

當拿到第一個月的 3700 元工資時,他感到驚喜萬分、心滿意足,“我的心理預期是 2000 塊啊。”

▲筷子兄弟的數字專輯《老男孩》

回村那天,我們搭乘的是一列真正的綠皮火車,混有幾節土灰色車廂,停靠在北京西站的 3 號站台,準備在晚上 5 點 45 分,開往一個叫百里峽的地方。票價七元五角。昏暗骯髒的車廂,好像剛剛倒出了一車煤炭。車頂懸置的風扇無用地運轉,電燈忽明忽暗,乘客在座椅上東倒西歪,向走進的人投去毫無顧忌的好奇的目光。

餘凡不記得這是他第幾次坐這班列車,但記得第一次坐上車的興奮。那時是3月,北京春寒料峭,但他記憶裏的那一天,不冷不熱,車廂空蕩。他呼吸着久違的自由。現在回頭看,餘凡知道,那是新鮮感的致幻功效。

火車緩慢啓動,窗外的風忽地撞得我們滿面青草香,驅散了濃重的柴油氣味,和車廂裏的燠熱。他打開手機,筷子兄弟《老男孩》的旋律流淌出來。

不知道是因為音樂,還是因為他的神情,我忽然有點動容。“青春如同奔流的江河,一去不回,來不及道別,只剩下麻木的我,沒有了當年的熱血”,歌詞裏唱着一個青春已逝的故事,而我覺得此時此刻的餘凡,還是一個真正的少年——在迷惘、徘徊和未知中飽受煎熬,又浸泡在一無所失的勇氣和某種與庸俗麻木保持距離的純粹裏。

3

餘凡後來告訴我,寄宿 798 的那天晚上,真正困擾他的只有一件事情:他把自己的揹包忘在了外面的屋子裏,裏面裝着他最貴重的傢什——一台 7000 元的筆記本電腦,而他無法確知它的安全。為了不讓睡在外屋的朋友感受到他絲毫的不信任,他憂慮着,卻始終沒有走出去,將那個揹包取回身邊。

這是他那重乖巧、温順的人格的一次展現,我時常能從他的身上,感受到這樣一種非對抗性的氣質:體諒他人,習慣於服從、講理、討好甚至自我委屈。

從很小的時候開始,他就極其擅長“擺弄”這種氣質。那時,他的所有乖巧都集中體現在做一個無與倫比的好學生上。“離高考還有一年,我就知道自己可以考北大了。”

説起到北京上大學之前的日子,餘凡的言辭極簡。離開家鄉將近五年,在這些遠在他鄉的日子裏,他經常想不起家鄉話。對於那個他無法徹底剝離卻可以長久逃離的世界,他至今還未找到與之共處的方式。

▲北京 798

餘凡的父母至今不知道他辭職的事情。前一年的春節,他以一個報社記者的身份回家過年,竟安然扛過了所有的“拷問”。當然,也談不上拷問,他温和的少言寡語讓父母無計可施。

但是,他在藥廠做電工的父親,會時常上網檢索兒子的名字,儘管他們私底下鮮少發生對話——這也是餘凡要求我一定為他化名的原因。這背後是無言的愛還是無聲的期待,餘凡説不清。相比之下,母親的線上問候倒顯得頻繁,在近期的一次交談裏,母親再次問起了他的戀愛狀況、工資情況,並告誡他努力工作,“結婚了不得有套房嗎”。他拿出他一貫的乖巧,在語詞間應對,周旋,誘導。最終企圖“諄諄善誘”的母親不得不偃旗息鼓。

在無數這樣的對話裏,他扮演着那個懂事、安穩的兒子,但他知道,好好學習的根本目的是為了換得其他特權,如今,他需要這些最表面的温順做交換,去換取不温順的特權:他骨子裏的反叛,和一種他無法講明的“野心”。

這種反叛,曾在他高二那年爆發過一次。那一次,他選擇了直接退學。“沒有什麼具體原因,就是考太多第一了”。説這話時,他語調的平靜讓這個句子充滿了説服力。“當漂亮女生站在榜單前看我的名字時,我會有很短暫的、瞬間的成就感,考過三四次以後就覺得很虛無了,還挺快的”。

半年後,父母將他從家所在的宜都一中轉入了競爭更激烈的宜昌一中,就像一場遊戲升級,關卡的難度上升,他才有通關的動力。餘凡現在對高三的記憶似乎只剩下自由、浪漫的片段:在學校看《南方週末》、柴靜,週末放假看 TED、紀錄片,打三國殺。不知道是回憶自帶天然的濾鏡,還是“天才”的學習生涯就是有常人難以想象的輕鬆。總之,最終的結果是,他順利走上了一箇中國學生通過高考能夠抵達的最高峯。

▲宜昌一中

但虛無感的病灶一直留了下來。到達峯頂的感覺如何?餘凡説起他讀過的一篇師弟的自述,這位師弟寫到自己拿到江蘇省高考狀元的心態:“得志的滋味不過如此”。

“在北大,考上北大是一件最平凡的事情”。這種對北大、對同儕、對自身的平庸的察覺,開始於他在這裏的第一堂課。當時,他望着教學樓外成府路上來來往往的車輛,腦子裏思緒萬千,“多少老師就跟現在講台上的這個人一樣,在大學裏面講着那套陳詞濫調,PPT 十年沒變過,而真正的時代就像外面的車流一樣,匆匆過去,不會看他一眼,他也不去看這個時代一眼。他已經被這個時代拋棄了。”

坐在北大課堂的第一天,餘凡思考的是一個人如何才能不被時代拋棄的問題。可能在那個時候,他就已醖釀着一次更大的反叛,而他之後稱為“野心”的那個東西,也從那一天逐漸長大。

在解釋這種野心時,餘凡説到了好幾個名字。陳楚漢是其中一個。陳是北大新聞系當年的風雲人物。2017 年,他與另一位寫作者杜修琪共同發表的文章《1986,生死漂流》涉嫌抄襲,圈內對此事的爭議一度甚囂塵上。當時,作為朋友的餘凡給他發去消息:現在認真討論的沒幾個,少和那些人一起冒虛火吧。

陳楚漢後來離開了北京,學了門修車的手藝,寫了篇關於汽車維修的文章,還拿了那一年某非虛構寫作的獎項。現在接一些給電競戰隊寫稿子的活兒。據他在那篇文章裏説的,學修車有點從抽象到具象裏去生活的意思,要找尋那能震盪靈魂的“砰”的一聲。我知道這可能是人對於某種堅實的意義感的渴求,但不知道他現在是否找到了。

餘凡還説到了師妹嶽昕。在看到《一個北大既得利益者的自白》之後,餘凡覺得師妹長大了,他珍惜她的真誠,但對於她的激進有些憂心,他的第一反應非常務實:這個舉動是否會影響她的順利畢業。餘凡後來得知師妹的近況,大學畢業後,她拒絕了前往密蘇里新聞學院深造的機會,進入了 NGOCN。“她是比我勇敢的人,看我們做的事就知道,我做的是環保和教育,她做的是勞工與女性。”

“陳楚漢、嶽昕、我,我們都是有野心的人。這種野心跟世俗意義上的名利沒什麼關係,我們不在意那些外設的標準。‘我要見證這些’,‘我們頂點見’,我們是會説這種話的人。這就是我們的野心,我沒有辦法解釋。”

向我解釋“野心”,這確實是一件困難的事情。我可能過分沉溺於邊緣人和局外人的角色,對於光芒四射的人都有些本能的迴避。但在我看來,除了野心,餘凡有一種不太一樣的氣場,也許是知識對其認知能力的有益影響,也許是他本性裏的平和在不斷起着中和作用。他以温和內斂的方式,去做他認為有價值的事情,同時保持着對自我和價值本身的懷疑。這多少增加了我與他共情的可能。

閒聊中,我曾問餘凡,“你説年輕人的未來是什麼?”“年輕人的未來,就是氣味相投的人找到彼此”,他這樣對我説。

身處其中的餘凡,已經無法辨明北大在他身上留下的痕跡。然而他説及的每一個名字,都是他成為今日之人不可替代的外力,是他離開那個已經無法理解他的舊世界之後,最初的同行人。

大二那年,進入報社實習的餘凡,再次產生一種找到同類的欣喜。他至今記得入職前主編的顧慮,“她覺得我作為一個北大畢業的學生,完全能有更好的去處,”餘凡搖了搖頭,“沒有了。我當時就想幹媒體,關注公共性、價值觀合適又能做事兒的,我覺得這裏就是最好的工作。”

▲1985 年 10 月 10 日,全國城市環境保護工作會議在河南省洛陽市召開。圖為時任國務院環境保護委員會辦公室主任、國家環保局局長曲格平及其他同志在會議期間一起商談維護城市生態平衡,美化綠化城市環境的問題。圖片來源:生態環境部

在不久前的一條朋友圈裏,他發了一篇《南方週末》五年前的報道《四十年環保路,“天道曲如弓”:專訪國家環保局首任局長曲格平》,他在文章下寫道:高考前看的這篇文章印象一直很深。當時還把這首《關河道中》找出來,抄了好幾遍。“往來千里路長在,聚散十年人不同。但見時光流似箭,豈知天道曲如弓。”高考那年我還不知道這份報紙新年發生的事情,更不知道同樣的事情會以不同面貌在更多地方發生。

誰也無法確知,這篇發表於 2013 年 6 月 6 號的文章,和他高考後選擇新聞專業並在如今轉戰環保事業之間,到底存在怎樣的關聯。但他把這份記憶挖掘出來,把這種聯繫製造出來,並用清晰的聲音講給自己聽。這就是人為自己的某種行為尋找憑據的方式,讓那些稍顯困難、不自然的選擇,變得合情合理,甚至變成宿命。

但可以確知的是,這個世界已經不同於他高中看《南方週末》時了,只是他起初的預估還是有些偏差。“我知道這條破船已經要沉了,但是跳上來之前以為只是破了一個洞,水只是漫上來一點,跳上來之後發現,原來水已經漫到膝蓋了”。

……