為什麼美國沒有“方方”?因為美國的“愛國教育”太強_風聞

乌鸦校尉-乌鸦校尉官方账号-2020-06-23 08:03

週末發生了一件讓羣眾喜聞樂見的事——方方帶貨帶出來的湖北大學文學院教授梁豔萍被處分了。

我大概看了一下,發現處理中規中矩,非常温柔,通報説:

梁豔萍在社交網絡平台上多次發佈、轉發“涉日”“涉港”等錯誤言論,嚴重違反黨的政治紀律和政治規矩,違反教師職業道德規範,在社會上造成了極為不良的影響。經校紀委研究、校黨委審議,決定給予梁豔萍開除黨籍處分。

經學校研究,決定給予梁豔萍記過處分,取消其研究生導師資格,停止教學工作。

聽到這個通報,方方是暴跳如雷,出來大喊,説處分梁豔萍是湖北大學丟臉了,還説梁豔萍是因為寫文章支持她才被處分的,要請梁豔萍一起好好吃頓飯。

方方老師不知道是太健忘還是什麼,梁豔萍被處分,跟她支持方方一毛錢關係都沒有,完全是因為梁豔萍身為教授,公開在網絡上多次為侵華日軍洗地,為靖國神社洗地,為日本軍隊的慰安婦部隊“女子挺身隊”洗地,侮辱中國人。

為二戰戰犯洗地,這根本就是反人類。

身為一個教師,歷史水平差到這個地步,三觀反人類到這個地步,實在是不適合再給學生上課了,更沒有資格當什麼黨員。

試問,看了梁豔萍老師的發言,哪個家長希望自己的孩子哪怕是上一節她的課呢?

更何況,梁豔萍還有一年就要退休了,現在等於是讓她提前退休,不要再誤人子弟了,職稱和公職都沒動,該她的退休金也不會少給她,記過對於她這個年紀的人來説毫無影響,開除黨籍對她這麼恨體制的人來説不是好事嗎,哪裏算什麼處罰呢?

方方覺得這個處分重了,人民羣眾還覺得處分輕了呢。

過去,在我們高校的教育界,一直都存在着一批人,明明腦子被洗得一乾二淨不剩什麼,卻偏偏言必稱“獨立思考”,總喜歡把自己的反智言論包裝成“言論自由”,整天以愛國教育為恥,以恨國教育為榮。

人民羣眾批評他們兩句,他們就暴跳如雷,説攻擊他們的人都是粉紅、流氓,説中國的愛國教育可怕,在培養極端民族主義,法西斯。

殊不知,事實恰恰相反,中國的愛國教育不是太多,而是太少了,而且太收斂了,和美國人的**“愛國教育”**比起來,中國的愛國教育簡直都拿不出手。

1

美國有一本暢銷書,叫做**《老師的謊言:美國曆史教科書中的錯誤》。**

作者詹姆斯·洛温對美國曆史教科書中存在的問題進行了深度的調查和思考,從前哥倫布時代聊到感恩節起源、梅萊大屠殺等多種人物與事件,再到南北戰爭和越戰。

他認為,美國現有的歷史教科書存在嚴重的問題,並沒有很好地培養孩子們的批判性思維,反而對美國政府過分地諂媚,説了很多假話,或者對某些事實隱而不談。

教材編寫者這麼做的本意,是培養孩子們愛國,他們還有幾個準則:

應該激發孩子們的愛國心;應該謹慎地、樂觀地講出真相;少講失敗,主要講成就;應該為每個州每個區寫足夠的篇幅,去講他們各自的成就與價值。

但作者認為,這樣故意隱瞞事實顛倒黑白,恰恰誤導了孩子們,非但不能正確培養愛國心,反而讓他們知道真相後不信任國家。

首先是英雄,每個國家,每個民族都有英雄,但美國的教科書,特別喜歡把英雄按照符合他們要求的樣子塑造。

如果英雄不是他們想要的樣子,那就模糊掉一些重要的細節和經歷,把有血有肉的人變成虔誠的、完美的造物。

寫過**《假如給我三天光明》的美國女作家海倫·凱勒,**就是一個最好的例子。

在中國,幾乎每個中小學生都聽過海倫·凱勒的名字。

在很多年裏,國內的教科書和出版物都會把海倫·凱勒描繪成身殘志堅的模範。

但如果你真的要説海倫·凱勒做過什麼,為什麼偉大?立馬很多人就不知所以然了。

不過,不只是中國人如此,外國人也一樣。

作者詹姆斯·洛温曾問過無數大學生,海倫·凱勒是誰?做過什麼?

幾乎所有人的答案都如出一轍,她是一個盲聾女孩。

更多的內容?他們再也答不出來了。

美國光是描寫凱倫生平事蹟的電影就不下十部,但每一部都在説着同樣的陳詞濫調,令人昏昏欲睡。

海倫·凱勒的這副形象,完全是美國媒體打造出來的,和真實的凱勒有不小的出入。

海倫·凱勒一歲半時突患急性腦充血病,連日的高燒使她昏迷,醒來後,她的眼睛瞎了,耳朵也聾了。

即便如此,她還是沒有放棄自己。

她通過刻苦的學習,先後學會了英、法、德、拉丁、希臘五種語言,能熟練地背誦大量的詩詞和名著的精彩片段,又出版了很多作品,隨即享譽全球。

擁有了知名度和一定成就的她,開始關心人道主義問題。

可是,通過研究她就發現,盲人並不是在社會中平均分配,而是集中在社會底層。窮人更容易由於生產事故或者得不到充分的治療而失明。

比如,有些窮人被迫淪為妓女,那她失明的概率就要高很多,因為有一種梅毒有致人失明的風險。

於是,凱勒認識到,社會中似乎隱隱存在着某種東西,在控制着人一生的命運,甚至決定他們是否會失明**。**

慢慢地,凱勒擁有了一些比較社會主義的思想,越是接觸共產黨,她越是明白為什麼窮苦人的命運更加多舛。

俄國革命爆發後,她對這個新生的共產主義國家大加讚揚,非常激動:

“在東方,一顆新星冉冉升起!在痛苦的掙扎中,新秩序從舊的秩序中降生。看哪!在東方,一個男嬰降生了!向前!同志們,齊向前!奔向俄羅斯的營火!迎接黎明!”

凱勒甚至在她的書房書桌上方懸掛了一面紅旗。

這時候,她已經是一名激進的左派了,而且加入了“世界產業工人聯合會”,終日為底層的人民奔走。

在此之前,凱勒是一位享譽全球的著名女性,眾多媒體、報刊的紅人。

但轉向社會主義之後,她卻立即聲譽掃地,不再有人歡迎她,一場聲討她的輿論風暴開始向她席捲而來。

那些曾經讚美她的勇氣和智慧的報紙,紛紛轉而開始強調她的殘障。

那些曾經吹捧她的專欄作家們,紛紛指責她沒有獨立的感官接受能力,被錯誤的思想鉗制和引導。

言辭最過分的是《布魯克林鷹報》的一位編輯。他的話語直接就是人身攻擊,他説,“凱勒的錯誤源於她生理發育的明顯缺陷”。

凱勒説,之前她見到這位編輯時:“當時,他對我的恭維是如此慷慨,我都不好意思再提。

但是現在,我站出來支持社會主義,他就提醒我和大眾,我是一個又聾又瞎、特別容易出錯的人。大概,自從見過他以後,我的大腦就縮水了。”

凱勒的信念並未因為外界鋪天蓋地的攻訐而動搖,她依然熱誠地為勞苦大眾奔走,協助**“美國盲人基金會”**籌募資金,幫助建立美國公民自由聯盟,為他人的言論自由而奮鬥。

1929年,年近五十的凱勒又寫了一本自傳,名叫**《中流》**。

這本書是她走訪以採石、煤礦和搬運為主的城鎮,見識到那裏的工人在罷工,底層在吶喊後的記錄和感悟:

因為顯而易見的原因,這些統統都被選擇性無視了,絕大多數的人提到海倫·凱勒,只知道她是一個堅強的盲人。

在官方意識形態的主導下,海倫·凱勒人生中的許多經歷都被刪節和抹掉,只剩下淨化後的英雄形象。

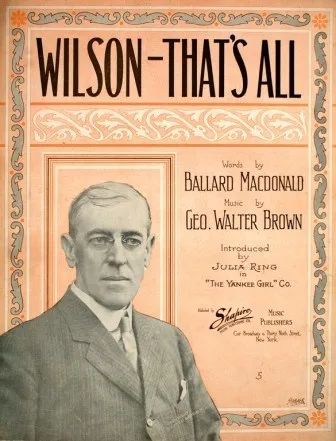

與海倫·凱勒同時代的另一名社會精英——托馬斯·伍德羅·威爾遜總統,在教科書裏的形象同樣被立得無比的偉光正。

“善良”、“理想主義者”、“主張民族自決、反對殖民干涉”、“時代的先行者”……

這種感覺,很像中國歷史上某些皇帝取廟號時,恨不得把所有的讚美詞全用了,什麼文成武德、澤惠蒼生、恭儉仁孝、英明神聖,吹得是一塌糊塗。

但你要問他們,威爾遜到底做了什麼,怎麼就偉大了?那又是一臉茫然,啥都不知道。

因為教科書不敢講他的那些“功勞”,要為尊者諱。

1917年6月,威爾遜推動的《反間諜法》出台,第二年,《反叛亂法》也跟着出台。

可以説,這兩部法案將美國侵犯公民自由推到了空前的高度。

在《反間諜法》中,加入了總統可以直接審查書刊的權力。在威爾遜的批准下,政府有權扣押一切跟社會主義相關的、反英國的、親愛爾蘭的信件。

羅伯特·歌德斯坦拍攝了電影《1776年精神》,中間不過是説了一下,獨立戰爭時英國人還是仇敵,怎麼現在就是親密無間的戰友了呢?

威爾遜的回應非常樸實無華且枯燥——他直接送這位導演去吃了10年的牢飯。

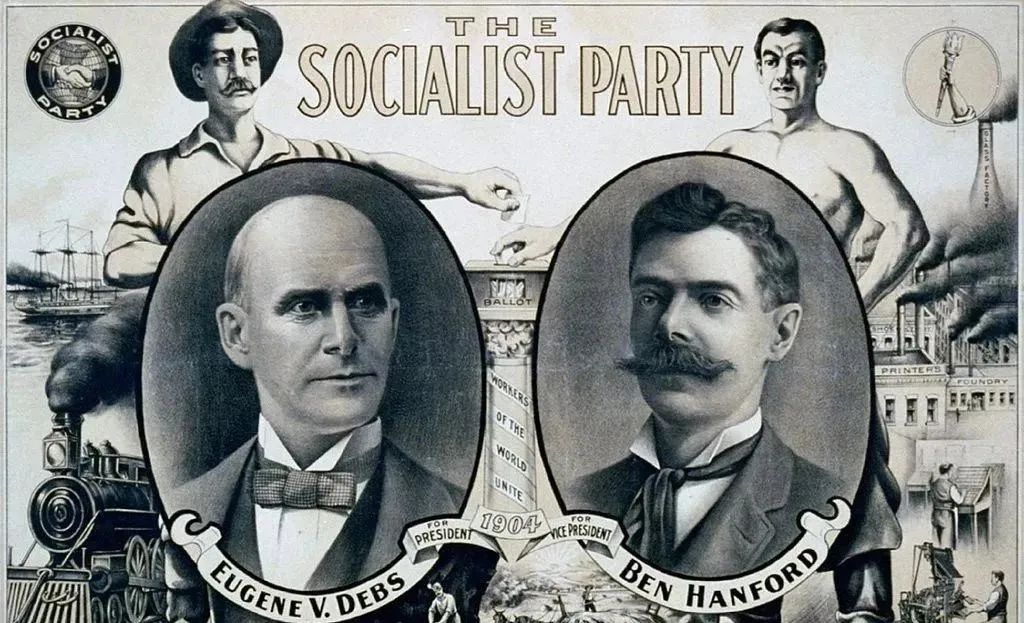

美國工運領袖尤金·V·德布斯,批評《反間諜法》是不民主的,説“一戰”是為經濟利益而戰。

威爾遜反手又是一個10年徒刑。

聯邦檢察官帕爾默在離任前希望威爾遜赦免德布斯,威爾遜回答:“絕不!”

尤金·V·德布斯曾參加競選總統時的海報

搞種族主義,威爾遜更是一把好手。

威爾遜是個南方人,在普林斯頓大學當過校長,這個學校是北方州唯一拒絕接納黑人的學校。

他的種族主義思想極為頑固,算上他老婆,就是一對活寶。

威爾遜曾向國會提交了一項降低非裔美國人權力的提案,但被國會駁回了。

這讓人很有挫敗感,但威爾遜開始變本加厲,你國會不通過,我就先在聯邦政府裏搞。

先任命南方白人取代原本是南方黑人的職位,基本把黑人轟出白宮;又以反共為藉口,破壞黑人報紙、工運;甚至在《國際盟約》中的種族平等條款投反對票。

威爾遜認為黑人是低劣的,哪怕成為“歸化的美國人”,忠誠也是值得懷疑的。

對於這些問題,美國曆史教科書要麼是隻言片語,要麼是乾脆不提,反而進行美化和吹捧。

其結果就是,孩子們沒有正確認識那些可歌可泣的英雄,反而是不由自主地拜倒在了某些“偽神”的腳下。

2

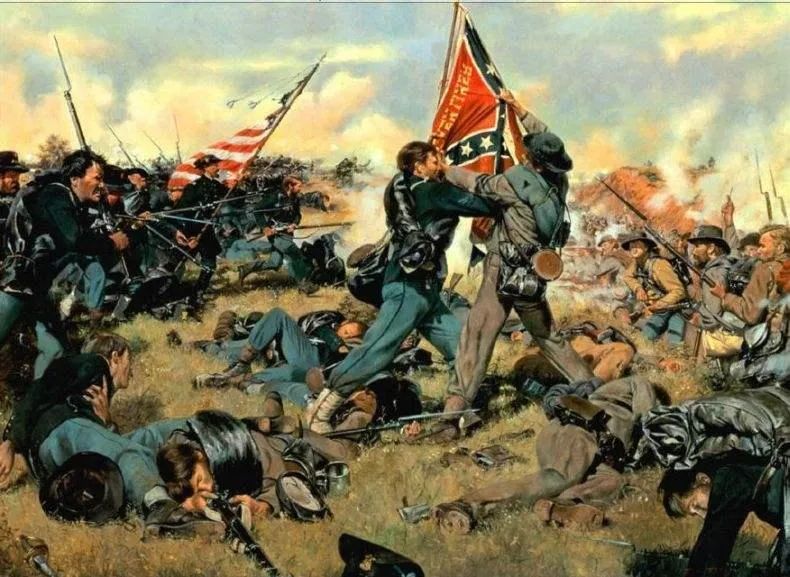

對於本國的進步、改革、內戰,美國教科書也描寫得過於臉譜化。

比如美國內戰前的南北雙方,就被塑造得涇渭分明。

奴隸制是不是錯了?

是錯了。但是這只是南方蓄奴州的錯,不是美國的錯也不是白人的錯。

黑奴的命運是不是個悲劇?

是悲劇。

但是美國教科書裏,這個悲劇沒有原因,沒有施害者,資本主義出於原始積累的需要,血淋淋的販賣奴隸作為勞動力的根源不見了。

由此,就得出了美國曆史的這樣一種印象:**美國的奴隸制只是南方“蓄奴州”的事情,而不是一個全國性的問題,**你看南北戰爭聯邦方面勝利這不就是“正義”的勝利嗎?

在他們的故事裏,美國是“一貫進步的”,美國的民主從一開始就是固有的,而且不斷得到加強,奴隸制只是暫時的局部的異常,不是美國曆史的主流;

在美國教科書中,面對這一沉重的話題,仍能樂觀地講述:黑白種族問題,我們美國現在已經完全解決了。

實際上這種印象也完美轉手給了我們的教科書。

回憶一下自己學習的美國南北戰爭,北方進步,南方落後,北方戰勝了南方,美國由此消滅奴隸制進步戰勝了落後。美國教科書塑造的歷史也成為了中國很多學生的“常識”。

然而殘酷的歷史真實是,美國北方在美國的種族問題中一點也不無辜,早期的美國北方,蓄起奴來可一點不比南邊客氣。

早在1720年,紐約市還只有7000人,其中1600是黑人,大部分是奴隸,華爾街就是一個租賣奴隸的大市場。

南北戰爭本質上是北方的工廠主,和南方農場主爭奪勞動力的一場內戰,有一定的進步性,但遠沒有吹得那麼高。

輪到美國那些奴隸主身份的“國父”時,那就更奇怪了。

美國教科書有這樣一個模式:任何壞事都不知道是誰幹的,但凡教科書上出現名字的,做出的都是積極貢獻,“國父”當然更不可能幹壞事。

2003年,美國伊利諾伊州一位老師在給學生講述美國早期歷史時,説:林肯之前的美國總統都是奴隸主。

這一句話就讓她的學生全炸了,他們怒斥老師説謊:“你説的不是真的,書里根本沒寫!”

老師建議學生去考證一下這個問題,學生每人挑選一名總統去調查。

調查之後,學生又一次炸了,這次憤怒的是教科書原來對他們隱瞞了事實。

比如托馬斯·傑斐遜,歷史上的傑斐遜,前後擁有數百名奴隸,鞭打、販賣奴隸是家常便飯,從頭到尾他只釋放過三到五名奴隸。

但在美國的老版教科書裏,有半數壓根就沒提傑斐遜蓄奴這事;新版的教科書雖然提到傑斐遜擁有奴隸,但畫風都是這樣的:

“雖然……他是個奴隸主……但是……他宣傳人人生而平等……”

有的教科書作者寫着寫着自己都寫懵圈了,不知道話要怎麼圓:

“傑斐遜……反對奴隸制……但……這位寫作了關於人類自由最有影響力的文字的作者,竟然是個奴隸主。”

與對種族矛盾的描述相類似的,還有美國教科書中對階級矛盾的論述。

在美國教科書中寫到的工人運動,基本都是些“上古”陳年往事,最近的居然是1947年的反勞工法案——塔夫脱—哈特萊法,之後的那些美國工人運動相關的故事,在教科書中,就像從來也沒有發生過一樣。

教科書的指示再明白不過:勞工問題在美國,如同種族問題一樣,早早就已經被解決了。

他們從不談社會階級問題。

甚至有教科書這樣宣稱:到1915年,美國的階級對立已不存在。

美國教科書不遺餘力地用“美國例外論”來描述美國的階級關係,總是強調自己跟歐洲是如何不同,階級分層如何更細微,經濟和社會流動如何更順暢——美國的社會公平程度舉世無雙!

在其中一本教材中,好容易出現了“社會階級”的條目,結果對應的內容是:英國是一個社會等級區分嚴格的國度,而在美國,各社會等級的流動要流暢得多……

3

在描述美國在其他國家的行動時,教科書也有準則。

作者認為,教科書往往都遵從一個**“國際好人論”**。

什麼意思呢?

就是説,在美國教科書的描述中,美國所做的一切,常常都是代表人權、民主以及“美國之路”。

如果美國犯錯了,那就是其他國家的人誤解了美國,或者美國誤解了形勢,但動機是好的。

正如1961年肯尼迪所説的那樣:

“其他國家只為了自己的利益,只有美國這個人口不到世界六分之一的國家,才擔當這一重任(大公無私的和平衞士)。”

於是,美國在全世界144個國家都有駐軍,而且軍費開支比其他所有國家的總和還要高,就不再是霸權主義的象徵了,反而是美國利他主義的表現。

“美國在對外提供援助上面,比世界上任何國家都慷慨。”

比如,美國教科書通過精心的選擇,告訴學生們,美國的**“和平隊”**是去世界各地帶去美好的。

“和平隊使美國到處被當做朋友”、“和平隊取得了巨大的勝利”。

但實際上,美國的“和平隊”是冷戰時期的產物。

在上個世紀60年代,亞非拉各國的民族獨立運動聲勢高漲,“帝國主義”和“霸權主義”這兩個詞在全世界是人人喊打,而美國中情局對外工作一直都是隻顧精英階層的人,很難影響到這些運動的主力——廣大亞非拉的貧苦民眾。

於是,1961年,美國國會通過了“和平隊法案”,把自己的人派到廣大的亞非拉國家基層去做“扶貧工作”,順帶進行美式價值觀輸出,不是NGO,作用卻勝似NGO。

大家很熟悉的美國著名反華議員盧比奧,他家裏就是美國和平隊的入駐家庭之一,他的叔叔安赫爾·盧比奧甚至還參加了和平隊的任務,去哥斯達黎加工作了兩年。

和平隊具體怎麼“扶貧”他的家庭沒有人知道,但大家能知道的是,盧比奧的家庭是極端反共的家庭,1957年他家就從古巴移居美國,作為古巴逃到美國的人,他們全家比美國人對美國還要忠誠。

也正是因為誕生在這樣的家庭裏,盧比奧才會成長為今天的盧比奧。

知道美國和平隊這個隱藏屬性的國家,往往不會待見他們。

美國和平隊在中國基層紮根了足足27年,直到今年1月份才走,但絕大部分中國人從頭到尾根本聽都沒有聽説過他們。

因為我們對美國和平隊活動的限制,導致他們在中國做的工作只能在夾縫中求發展,比如在課堂上宣傳“反對吃狗肉”的理念,幫助一些LGBT羣體的行動。

“和平隊使美國到處被當做朋友”,怎麼看都只是教科書自己的臆想。

當美國為了自己的經濟利益,出兵干涉其他國家政權,或者煽動政變顛覆其他國家的政權時,到了美國的教科書裏,也都變成了“為了人道主義”。

比如著名的**“智利911”,美國從智利總統阿連德**有希望當選的那一天起,就在不斷地阻撓阿連德。

美國先是聯手國際電報電話公司(ITT)試圖讓阿連德輸掉大選,計劃失敗後,美國又封鎖各項對智利的經濟援助、資助智利反對派報紙和政黨、拒絕出口工業配件、煽動資助卡車司機大罷工,最終在1973年成功策動軍事政變,殺死阿連德。

對美國的歷史學家來説,這一點是毋庸置疑的,中情局局長威廉姆·科爾比曾親口説過:

“一個受基辛格本人領導的秘密的高級情報委員會曾授權發佈一項預算,在1970年到1973年年間,先後為中情局共撥付高達800多萬美元的經費,以‘動搖’阿連德總統的政府。”

但是作者找遍了18本教科書,只有一本書裏提到了和這個問題相關的唯一一句話:“尼克松總統幫助智利軍隊推翻了智利的民選政府,因為他不喜歡那裏的激進社會主義政策。”

在黑人民權運動中,美國政府監視了馬丁·路德·金和馬爾科姆·X,在金住的旅館裏裝滿了竊聽器;

FBI為了要挾馬丁路德金放棄民權運動,把一盤記錄了金性生活的錄像帶寄給金的辦公室,順帶附上了一張要金去自殺的匿名紙條;

黑豹黨做了“早餐行動計劃”深得民心,FBI就去散佈黑豹黨有性病和招妓的謠言,破壞他們的家庭,或者乾脆就執行暗殺。

但在教科書裏,民權運動中這些曲折的內容全部都不見了,因為他們太過黑暗。

相反,美國教科書裏只是講了政府在黑人民權運動時期有多麼多麼進步,直到新版教科書才提及了一些白人至上主義者怎麼打壓黑人民權運動的。

美國政府的大多數行動,在教科書裏都只留下了一個美好的幻象,似乎政府真的一直在做好事。

但這樣就產生了新的問題,因為按照教科書的解釋,美國總是為了其他國家的民主自由而戰鬥,那麼學生就無法理解全世界為什麼有那麼多人仇視美國這樣一個**“無私而清白的國家”**,只能把恨美國的人都當成傻子。

於是,伊朗人質危機只能是一羣瘋子襲擊了美國大使館;伊拉克人只能是狗咬呂洞賓不識好人心;薩達姆只能是自己反覆無常開始很人道所以美國政府幫他,後來又不人道所以美國政府才打他。

老大哥永遠正確,不可能錯,如果老大哥和歷史發生了衝突,那麼一定是歷史的錯。

作者和一批老教授無不傷感地發現,因為教科書的問題,美國新時代的年輕人對於很多近現代歷史的瞭解匱乏到了讓人哭笑不得的地步。

1989年,他在給學生上第一節課的時候給學生出了一道小測驗題,問:“誰在越南打仗”,結果竟然有四分之一的學生回答“北韓和南韓”。

和一些人喜歡吹噓的**“美國教科書無須審查”、“越是丟臉的事情寫得越詳細”**截然相反,美國教科書的這種價值觀,是要被無孔不入的資本審查的。

美國出版商的政治敏感性之高,絕對超乎你的想象。

一位供職於大型出版社、負責社會課與歷史課用書的編輯表示:“談論社會階級問題就是冒險,小心被貼上馬克思主義者的標籤!”

而出版社背後的壓力則來自各州及學區的教科書採用部門或其委員會,美國的右翼批評家認為:“用階級方法去分析問題不可接受,這太不美國了! ”

當然還有些教科書作者完全是出於內心,他們打心眼裏把美國視作英雄,因此主動剔除掉了“英雄”的“瑕疵”。

出版商及影響他們的各種機構,都不難得出這樣的結論:

要使美國社會保持強大,就要有一批不假思索地認同其經濟制度和社會分層的公民。

梁豔萍應該慶幸自己生活在中國,如果她是在美國吃飯砸鍋的,不但不能當一個合格的教師,甚至都無法當一個合格的美國公民。

中國的教育不如美國,恰恰是因為愛國教育太少,梁豔萍這種人太多,很多高校從上到下,都需要一次撥亂反正。

帶貨女王方方一口氣帶出了這麼多枉為人師的教授,現在才剛處理了一個梁豔萍,這才哪兒到哪兒呢?

宜將剩勇追窮寇,不可沽名學霸王。