在非洲這五年,我們的工作是讓孩子吃頓飽飯_風聞

世界说-世界说官方账号-我们只做大家看得懂的国际深度报道与评论。2020-06-24 08:07

編者按

你曾經長時間餓肚子嗎?對於大多數中國年輕人來説,除了減肥,這樣的經驗幾乎為零。

飢餓正在從中國人的記憶中消退,但在非洲,五分之一的人口正在忍受營養不良。聯合國5家機構聯合發佈的2019年《世界糧食安全和營養狀況》報告指出,全球飢餓人口連續三年增長至8.2億。而今年,在蝗災和疫情的夾擊下,這一數字恐怕只會增加,不會減少。

吃一頓飽飯,對於正在忍受飢餓的孩子們意味着什麼?解決吃飯的事情,對於一個國家或者一個社區來説究竟有多難?

本次“世界我説”的講述者是中國扶貧基金會國際發展部埃塞辦公室的國別主任劉豐蔚。從2015年開始,中國扶貧基金會在埃塞俄比亞開展了“微笑兒童”供餐項目,致力於為當地的貧困飢餓兒童提供免費餐食或發放糧食,助力孩子們的健康成長。

2017年加入中國扶貧基金會後,劉豐蔚和她的同事們一直在埃塞負責基金會在當地援助發展類項目的管理與執行,微笑兒童供餐項目是其中很重要的一個項目。在埃塞的這幾年,劉豐蔚和她的同事們親歷了當地的貧窮和飢餓,也為解決飢餓問題做出了點滴貢獻。

以下是劉豐蔚的講述。

2017年,我第一次踏入非洲。埃塞俄比亞(下文簡稱埃塞)和我想象中的完全不同。這裏一點也不熱,還特別冷,6到9月雨季的時候,每天氣温不足10度,在家待著也得開暖氣。放眼望去,看到的不是草木茂盛的熱帶草原,而是海拔2000多米的高原。埃塞的人們不僅不熱情豪放,還比較害羞內斂。

數十年的高速經濟發展正在改變埃塞俄比亞。我的一位同事告訴我,首都亞的斯亞貝巴(下文簡稱亞的斯)就像八、九十年代的北京,到處都在大興土木。摩天大樓從市中心崛起,奢侈品商店和高端服務業開始萌芽。某種意義上説,亞的斯的基建狂熱承載着整個埃塞俄比亞舊貌換新顏的雄心。在一次《金融時報》的採訪中,埃塞首相阿比·艾哈邁德(Abby Ahmed)自信地講到:“如果我們改變了亞的斯,那我們就一定能改變埃塞俄比亞。”

● 埃塞俄比亞首都亞的斯亞貝巴的一處建築工地 / 網絡

但改變需要時間。如果你真的來到埃塞的街頭,最常見的景象,仍然是大片大片的鐵皮房。

首都的基建潮渴求勞動力。大量農業人口湧入城市,希望能夠獲取更多生存的機會,或者更準確地説,唯一的生存機會。因為戰爭衝突和氣候變化導致的歉收,他們中不少人失去了家鄉的土地,已經無法繼續在農村生存。而這些簡陋的鐵皮房,就是他們在城裏安頓的居所。

● 亞的斯亞貝巴隨處可見的鐵皮房 / 中國扶貧基金會

每到下雨的時候,雨水打在鐵皮上的聲音特別響。我的同事住在臨近的賓館,常常因為這個聲音難以入眠,當時就在想,住在裏面的人們該怎麼辦?鐵皮房中常常擠着一兩個家庭,每家可能都有五、六個孩子。父母平時微薄的日薪已經很難餵飽這麼多小孩,更不用説其他的生活變故,比如這次的新冠疫情來臨後,家裏大人工作不了,一家人根本吃不上飯。

好在埃塞推行十年義務教育,這些孩子還上得起免費的公立學校。不過,很多孩子正因為在學校吃不上飯而面臨失學的困境。聽當地的老師説,曾經有個學生上課的時候趴在桌子上一動不動,老師以為學生睡着了,但怎麼也推不醒,結果發現是餓暈過去了。沒有飯吃,很多貧困家庭的孩子就會輟學,另外一些孩子吃不飽飯就逃學,在街上游蕩。有人一掏錢,嘩啦一下就圍上去。

想要讓孩子們繼續學業,就要給他們提供一餐飽飯。

摸索和嘗試

中午12點半,通常是學校午飯開飯的時間。這個時候,學生們會排好長隊,準備進入供餐的教室領取今天的午餐。教室裏面,穿着白色圍裙的媽媽團成員們已經準備好午飯。一大勺土豆咖喱盛在英吉拉上,這就是學校簡單的一餐。

● 孩子們午飯前排隊洗手 / 中國扶貧基金會

英吉拉是一種用發酵的苔麩粉製作的大餅,看起來很像毛巾,是當地常見的主食。目前埃塞微笑兒童項目的供餐標準是人民幣4.2元/天/學生,為受益學生提供早飯和午飯。早飯基本上就是一個麪包,一杯甜茶。午飯一般是英吉拉,配上磨成泥的鷹嘴豆泥醬或者是其他醬料,當地人叫它:Shiro。

● 當地流行的午餐:英吉拉配shiro咖喱,白色的是煮雞蛋 / 中國扶貧基金會

就是這樣很簡單的一日兩餐模式,我們其實已經摸索了很多年。

還記得第一次去亞的斯的供餐學校,孩子們看着我的臉其實挺愣的,不知道我是哪來的,來幹嘛,看我就像遊客一樣。對於當地人來説,中國是一個陌生的國家。反過來對我們來説,埃塞也是一樣。想要在當地做公益,直接套用自己慣用的方式,總免不了水土不服。

出於一系列的考慮,我們決定先和當地的一家NGO合作。這個NGO叫“母性之本”,組織成員是來自亞的斯一些公立學校的女老師,因為不忍心看着學生捱餓,就決定募資開展供餐項目。不過,她們平時得教書,無法全程參與項目,於是就聘請一些學生的母親來到學校組成供餐團隊。

母親們組成的團隊有一個温暖的名字——“媽媽團”。她們不僅負責做飯,還負責食材的採購和儲存。但是這樣的模式並不穩定,由老師們組成的團隊缺乏管理知識,供餐也有一搭沒一搭的,沒法持續下去。

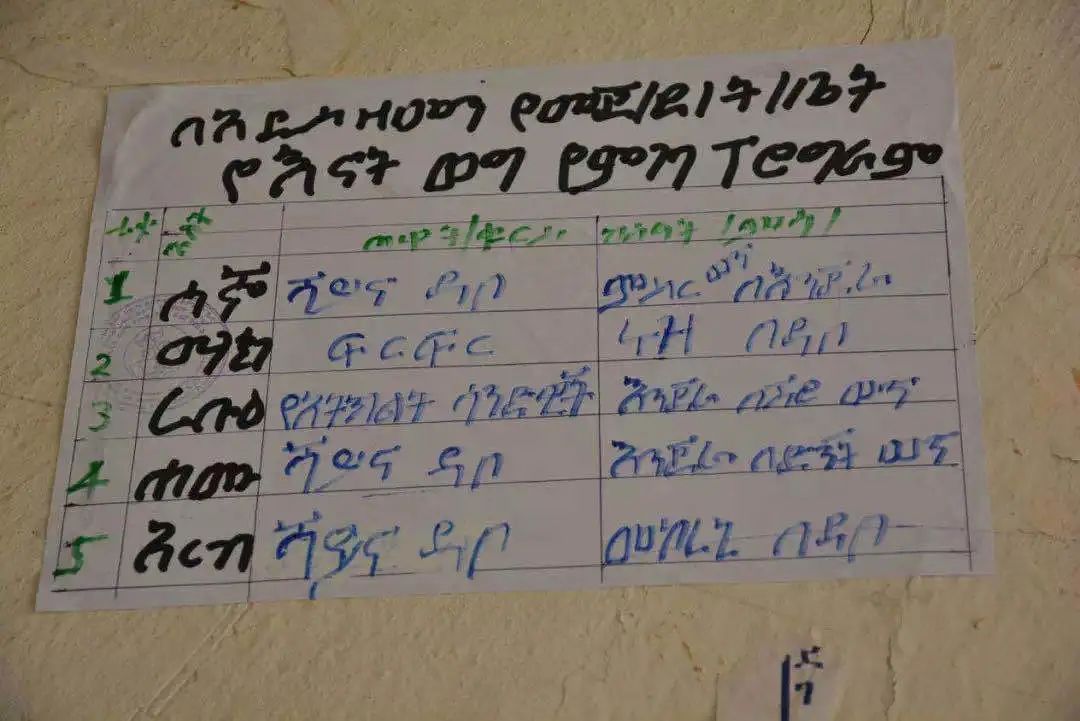

● 週一到週五的食堂菜單 / 中國扶貧基金會

和“母性之本”合作以後,我們沿用了“媽媽團”的模式,為供餐項目設計了新流程。基金會定期撥錢給供餐的媽媽,讓她們自己去市場採購,買一些適合孩子吃的食物。”母性之本“的老師們,就幫忙監督和反饋,供餐情況怎麼樣?花了多少錢?供了多少學生?媽媽們領錢的時候,也可以跟我們抱怨學校哪塊沒組織好,哪個老師沒做好。這樣形成一個相互制衡的關係,也算比較穩定。

供餐項目最初開始時,由於資金有限,我們只能在一些學校裏面選最貧困的孩子供餐。他們要麼沒有父母,要麼家裏有人得了艾滋病,沒有外界資助實在過不下去。但這也引發了一個問題:這樣做相當於給孩子身上貼了個“我家特別窮”標籤。所以每天中午吃飯的時候,他們會主動避開學校裏其他小孩,去一個小屋子裏吃。雖然午飯有了保障,但我覺得他們並不開心。

● 媽媽們正在準備午餐 / 中國扶貧基金會

其實,在亞的斯公立學校裏的孩子,家裏基本都非常窮。但凡家長有點錢,都會把孩子送到條件相對較好的私立學校。那邊的私立學校不像我們想得那麼高大上,一個月的學費差不多也就幾十塊人民幣。但對於極度貧困的家庭來説,這也是一筆不小的開銷。

後來來自各方的捐贈漸漸多了起來,項目有了一些影響力,於是我們就做出一個改變,把供餐學校裏的學生全面覆蓋,基於整校覆蓋的原則,新增的學校一旦被選為受益學校,也就會為所有的學生供餐。

孩子和媽媽們

漸漸地,我們和孩子們熟悉了起來,他們英語其實都不太好,但我們交流也只能用英語。有好幾個孩子會拿個小本寫下來要説的話,要問的問題,等我來跟我對話。對完話他們就特別高興,下次繼續這樣。還有個男孩,一直拿獎學金,然後就去尼日利亞留學了,那邊對埃塞來説是一個比較發達的國家。

相處久了,孩子們也都知道是中國人給他們供餐。有件事我印象很深刻,一個來自美國和平隊的志願者姑娘曾經去那邊的學校援助,跟我説學校裏的小孩見着她就叫“China”。我當時就覺得,他們應該是用這個詞,來形容眼中所有特別友好的大哥哥大姐姐。

● 媽媽團成員和學生們 / 中國扶貧基金會

因為這個項目成果還不錯,亞的斯市政府也決定參與進來,拿出一些資金來給當地學生供餐。去年,我們就慢慢退出了一部分在亞的斯的項目,去旁邊的奧羅米亞州供餐,之後還去到埃塞和索馬里邊境上的索馬里州,給難民營裏面的3000多個孩子提供食物。

我們最初也沒想到,除了供餐,這個項目還能讓一些埃塞婦女受益。“媽媽團”的母親們基本都是家庭婦女,而且文化水平不高,缺乏維持生計的技能。開始供餐後,她們就有了工作,也有了收入,在這個過程中還能獲得一些技能。比如她們出去採購,慢慢就明白買東西的時候可以討價還價,還學會了一些簡單財務知識。

當時的埃塞第一夫人羅曼·塔斯法耶也很支持這個項目,她組織政府部門給這些供餐的媽媽發放類似我們的個體户的營業執照。過一段時間後,媽媽們就能用執照開個食品店自力更生。有個媽媽在供餐做了幾年後,就自己開了個小賣部賣英吉拉,有了屬於自己的收入。

● 正在製作英吉拉的媽媽 / 中國扶貧基金會

去年,隨着幾個項目在埃塞規模的擴大,基金會在當地註冊了國別辦公室,還派了同事過來跟我一起常駐,也有了幾個當地員工。疫情之前,我們兩個中國員工和當地團隊都會定期去供餐學校做例行監測,檢查食物原材料、倉儲條件、廚房和餐具的清潔情況,瞭解學生吃飯、學校和社區的近況。等學生來食堂排隊領餐的時候,還要觀察她們是否有按規定洗手,順便給媽媽團搭把手什麼的。學生吃飯的時候,我們也一起加入聊天,他們總是餵我們吃飯,經常吃着吃着就飽了。

疫情爆發之後

今年初,新冠疫情爆發後,學校很快就停課了,供餐項目也不得已被中斷,我和同事去埃塞的計劃也受到影響,暫時先留在了國內。亞的斯從3月15號開始關閉學校,暑假是6月開始,這些孩子今年可能都不會開學了,至少到10月份。而且因為疫情,他們家裏的大人也被限制出行了,沒法出去打工。

這是供餐項目開始後第一次大規模停課,好在我們預想到了這樣的情形。從2月、3月開始,我們手調整供餐方案,不過這中間程序還是挺繁瑣的,等到真正落實,已經是5月中旬。我們把供餐改成了糧食包發放的形式,安排當地員工在那邊直接採購苔麩或者麪粉,把一、兩個月的食物一次性發給原來供餐的那些小孩跟家長。因為埃塞目前還是不能聚集,所以孩子們還是要儘量少來學校。

● 當地居民正在領取糧食包 / 中國扶貧基金會

這次疫情的影響還是挺大的,加上今年非洲的蝗災,埃塞的飢餓問題也加重了。我們員工去發糧食的時候,遇到一個小女孩,她説因為疫情她家所在的社區都隔離了,但她老是偷偷跑出來,去學校看有沒有開學,就怕開學了沒人通知她,因為家裏一直沒飯吃。

飢餓在非洲是一個長期存在的結構性問題。經濟結構和產業分佈、氣候、土地、資源,還有殖民歷史,都是重要的原因。2018年國際援助那麼多,科技跟農業不斷發展,大家都以為這個世界在變好。但實際上根據聯合國的統計,2018年全球飢餓人口達8.2億,比2017年增加了約1000萬。

整個非洲又是各種糧食問題的重災區,2017年聯合國糧農署的報告顯示,非洲營養不良的人口比例達20%,而埃塞所在的東非,這一數字接近三分之一,情況更加嚴重。非洲國家本身就底子薄,處在國際產業鏈的下游,這次疫情讓它們經濟受損特別嚴重,有很多失業人口。另外,今年蝗災導致糧食減產,已經有國際機構預測,非洲之後可能會發生大饑荒。

新冠和蝗災確實對埃塞,也對我們的項目確實造成了不小的影響。但不管怎麼樣,我們還是會努力把這個項目維持下去。其實在埃塞,很多人會因為這個學校有供餐,讓孩子轉來上學。有了免費的餐食,越來越多的孩子就能夠安心地留在學校裏上課。

或許把孩子留在學校無法立刻改變所有事情,但教育總是能潤物細無聲,學校正使這個脆弱的國家慢慢變化。這樣的改變,值得我們等待。(責編/張涵宇 朱凱)