中國文人傳統批判 物理博士看天下_風聞

西方朔-2020-06-29 09:11

敲黑板説重點:

----現代科學為什麼沒有在中國產生?這個問題的答案其實很簡單:做技術的人,在中國地位太低,並且一朝不如一朝。

----不妨對比一下兩個同時代的人:江南才子唐伯虎和文藝復興的傑出人物達芬奇。兩人都是出色的畫家,但達芬奇除了畫畫,還是個軍迷。他喜歡設計新式武器,從手槍、機關槍到大炮,擔任過某公爵的首席軍事工程師;他還利用教會收集的屍體進行解剖研究。中國的儒生們,會做這種髒活嗎?唐寅除了賣畫以外,只能放浪形骸。在那個時刻,東西方最有才華的人,在做着完全不同的事情。

----古代大部分讀書人沒有調查研究的習慣,實際上對自然和社會都很無知。

古代儒生們不是也講格物致知嗎?今天的北大物理系還把這幾個字拿來用。格物致知是一樁有趣的公案,它來自《禮記-大學》,它具體的意思是有爭議的。今天我們有理由相信,它最初在先秦時代的意思,應該是符合現代科學的樸素唯物主義。但你看後世大儒們的解釋,有的完全是擰巴的。明朝的王守仁曾經在竹子面前坐了七天七夜體會格物致知,一無所獲後宣佈再也不相信了。陽明先生,竹子不是這樣”格“的,要解剖它瞭解它的結構,要在四季中持續觀察瞭解它的生長規律,要行走各地對它進行分類。顯然,這樣的事情是儒生們不願意做的,這樣獲得的知識也是儒生們不感興趣的。

----清朝時,康熙皇帝從西方傳教士那裏學到了歐幾里得的《幾何原本》,非常喜歡;甚至説:這才算是格物致知。不過就算康熙想推廣數學,也未必搞得定當時的士大夫們,他們在心眼裏是看不起這些學問的。

----在歷史的進程中,中國文人越來越遠離軍事實踐。讀中國歷史,宋朝最讓人痛惜。它燦爛的文化,絕對不輸給文藝復興,世界第一的經濟和發達的工商貿易,也不比300年後的歐洲差多少。然而這樣好的條件非但沒能催生工業革命,反而亡於蠻族。王朝覆滅的時候,我們只有陸秀夫那樣陪着小皇帝慷慨就義的志士,卻沒有達芬奇、伽利略那樣把知識轉化成戰鬥力的智士。中國沒有發生工業革命,是因為中國的精英們眼望天空,而歐洲的精英們腳踏實地。

----宋朝是一個一直捱打、國家安全形勢嚴峻的朝代,士大夫們不去鑽研武器技術、不去幫助總結提高戰術戰法也罷,還不去研究強軍強國的理論和政策。尤其到了南宋,在半壁江山淪陷、民族危亡的時刻,產生的思想卻是“存天理滅人慾”,沒有人講“打贏是硬道理”。這個本應產生商鞅的時代,卻只產生了朱熹。

-----有人説宋朝亡於遊牧民族是文明輸給了野蠻,我不同意。文明的力量在於可以用智慧戰勝蠻力,打不過就不要奢談文明,只不過是退化了的文明保護不了自己。對於宋朝有用的東西,北方民族看得很清楚。從漢朝開始,中國工匠們引領着世界軍事技術的創新;無論是女真人還是蒙古人,對中國的火器和攻城機械學得都很快,並且還可以加以改進。蒙古人重視工匠,靠着中國先進的軍事技術橫掃了歐亞大陸,也把這些技術帶到了歐洲。六百年後,歐洲的強盜們把中國發明的火藥和火器,用到了中國頭上。

----洋務運動和明治維新一樣都是正確的道路,就是搞工業化。日本人贏了是因為他們船小好掉頭,從天皇到平民到知識分子上下同心。清朝的那幾個洋務大臣雖然有不少權力,但帶不動整個社會。

----賽先生憑什麼排在第二位?一百年以後我們再看,是哪位先生在中國發展得好?哪位先生幫助了中國的崛起?鴉片戰爭80年後,中國才認識到科學的重要性;這80年裏,中國的文人們都在想什麼?這是一種什麼樣的愚昧?自從聽到了賽先生,大批年輕人開始學科學,這是中華民族復興的起點。

-----在那個時代,毛澤東是一個完全另類的文人。黨內的其它文人,就像千百年來的文人一樣,從書本上學習主義,然後要求現實服從主義。毛澤東除了學習主義還研究具體問題,比如國情、中國社會的各階層情況;他還親身去做調查,到各個縣鄉瞭解情況寫調查報告制定農村包圍城市的戰略,到各個連隊座談確定現代軍隊的管理方法。他一遍遍地説:“理論聯繫實際”、“馬列主義和中國革命的具體實踐相結合”、“想要知道梨子的滋味就要親口嘗一嘗”、“沒有調查就沒有發言權”、“反對教條主義”、“反對黨八股”、“實事求是”。這些話,實際上是給黨內的文人們進行科學精神的啓蒙。

----不知什麼時候,民國的“大師”們受到了推崇。在民國時代成長起來的傑出人物很多,比如趙忠堯、李四光、錢三強、錢學森、華羅庚、黃昆、楊振寧、李政道;但不知為什麼,只有文人才能算大師。這些科學家每個人都在自己的領域裏有重要建樹,民國的“大師”們留下了什麼原創思想?哪個配得上大師的稱號?他們對中國和世界的貢獻比得上這些科學家嗎?中國之所以落後捱打,就是因為在兩千多年的時間裏,士大夫從商鞅、公輸盤退化成了朱熹、王陽明。民國的“大師”們,都還不配和朱、王相提並論。

民國文人中真正配得上大師稱號的只有毛澤東一人,不過他們不會把毛澤東算進去。他們最吹捧老蔣都得給面子的胡適,其實就是懷念不用解決具體問題就能獲得崇高地位(共治天下)的舊時代。

-----和過往的文人一樣,今天嚷嚷着要獨立自由的人,很少有能夠獨立思考的,大部分只是學了一種説教然後去傳教。傳教的人不會考慮國情,不會理論聯繫實際,只要求現實符合理論。今天中國的文人裏,無論是傳統思想派還是反傳統派,都是凡是派多,求是派少。

-----曾經有一位女教授在電視台講儒家走紅,文人們馬上羣起攻擊,不光攻擊她的水平還攻擊她的人品。來自儒家陣營的攻擊尤其猛烈,説她講得不對。那你們出來講啊,讓大家能聽懂就行,他們不講。他們其實關注的是話語權,一個大家奉為神聖但又都不明白的理論,解釋權就可以被少數人壟斷。某些儒家學者還夢想成立儒生議會來管理國家,老天,這都什麼時代了,國家該由只懂孔孟之道的人治理嗎?他們最關心的不是儒家思想而是自己的地位和話語權。

我寫這篇文章的思考,源於李約瑟問題:中國有這麼悠久的文明史,技術一直很先進,但為什麼現代科學沒有在中國誕生?

李約瑟問題在今天並不值得花時間討論。很多在這方面的討論暗示中華民族有劣根性,不能掌握、不能研究科學,這當然是胡説八道。百年來的歷史證明了中國人不但可以掌握現代科技,而且也可以有所發現、有所創新。

後來我意識到,當年妨礙了中國建立科學的文人傳統,其影響遠遠不止於科學,到今天仍然在毒害社會,就覺得應該動手寫一些東西。先聲明,我不是歷史虛無主義者,中國文人有很多好的傳統,但這篇文章主要批評他們的毛病。

為什麼工程技術水平一直很高的中國沒有產生科學?

今天,人們把科學和技術連成科技一個詞,但它們其實是兩個不同的東西。技術的目的是解決實際問題,科學的目的是為了認識世界。二者是緊密相關、相互促進的。

眾所周知,從龍山、良渚、三皇五帝的時代,中國的工程水平就不差,中國人也有過很多的技術創新,但現代科學為什麼沒有在中國產生?這個問題的答案其實很簡單:做技術的人,在中國地位太低,並且一朝不如一朝。

春秋戰國時代還好。建設都江堰的李冰父子,用今天的話來説就是技術官僚。能夠管理地方,同時還能設計、組織載入人類史冊的偉大工程。都江堰設計的巧妙以及合理性被今天的水利專家稱道。都江堰解決了成都平原的灌溉問題,把這個地區變成了秦國的糧倉。這是科技強國範例。

公輸盤是和墨子同時代的人,一般認為他就是中國木匠都供奉的祖師爺魯班。用今天的話來説他是一位發明家和工程師,差不多就是那個時代的愛迪生。

據墨子的記載,他是一位隨時能見到楚王的人,這樣的地位,在當時肯定算得上“士”。武器就是戰鬥力,他設計、製造攻城機械,能夠能夠幫助打下城池並大量地減少士兵的傷亡,楚王當然有理由重視他。然而他就是古代最後一位有地位的工匠了。

漢朝以後,儒生們控制了社會的話語權,再也不可能有工匠見皇帝的事情了。毛澤東曾經説過“卑賤者最聰明,高貴者最愚蠢”,這話其實是針對中國文人説的。

文人們當然不愛聽,但漢以後中國古代重要的技術創新,大多是由地位卑微的人做出來的。你今天去參觀一些博物館,看見工業時代之前中國勞動人民發明的各種工具和機械,都會由衷地讚歎其中的聰明和巧妙,但這些東西是文人們懶得關注和紀錄的。

比如趙州橋是世界橋樑史上的傑作,它的設計者按唐朝一位官員的説法是“隋匠李春”。李春的生平事蹟歷史上完全沒有記載,隔了一個多世紀,還有人知道他名字,運氣就算不錯了。按今天的標準,李春怎麼也該有個“總設計師”或“總工程師”這樣的頭銜。

趙州橋的選址對地層、水文條件有很好的考量,還有敞肩拱的技術創新,李春無疑是個有才華的人;但在當時人們的眼裏,他只是個“匠”,和鑿石頭的石匠一樣都是下等人。

李春這樣的人對於國家不是不重要,但是他們沒有話語權。再比如四大發明是中華民族對人類的重大貢獻,但這是洋人幫我們總結出來的。歷朝負責寫歷史的儒生們,何嘗在乎過我們發明了什麼?

其實中國匠人還是發明過很多東西的。維基百科有一個條目叫“Timeline of historical inventions”(世界發明史表)。按照那裏的統計從公元前13世紀到公元前3世紀,中國人有5項發明:弩、齒輪、鑄鐵術、煉爐、投石機,都是非常重要的東西,佔同期世界總量的10%;從公元前2世紀到14世紀,中國有多達24項發明:瓷器、地動儀、造紙術、紙幣、廁所手紙、木板印刷、活字印刷、開採石油、硫火柴、火藥、焰火、火箭、多級火箭、火銃、火炮、炸彈、地雷、水雷等等,佔比同期世界總量高達40%!

這個時期的中國雖然比以前保守,但畢竟是世界上唯一的超級大國,歐洲只有羅馬在一小段時間裏可以比肩漢朝。反觀四大發明,火藥和指南針的發明者,和大多數中國的發明人一樣,沒能留下名字。

活字印刷,沈括記載是“布衣畢昇”發明的,要在今天,這樣的發明人能賺大錢的,然而畢昇仍然只是一介布衣。只有造紙術的蔡倫,他並不是造紙術的發明者,但他對改進、推廣這項技術做了貢獻;他是個太監,太后身邊的紅人,地位是有的,但也不是那個時代標準的知識分子。

隋朝以後,中國有了科舉。認真地説,被科舉選拔出來的那些人,應該是智商更高的。然而長期以來,我們民族的最強大腦,是不參與科學研究和技術創新的。

科舉本身就不考這些東西,今天如果高考不考物理,中學生們也不會願意學的。搞科技,在那個年代既不能謀利,也不能成名。

當然,中國這麼大,歷史這麼悠久,例外總是有的。但從隋朝到清朝的1300年裏,中國大約也只出了兩個科學家(不是現代科學意義上的科學)。宋朝沈括能考中進士做大官,業餘時間一直鑽研究科學。但他也只是在告老還鄉,生命的最後幾年裏,才有時間寫了一本《夢溪筆談》,涵蓋了數、理、化、天文、生物等領域,自言這本書是“不繫人之利害者”。郭守敬的情況比較特殊,元朝初年沒有科舉,他憑藉着在天文、曆法、水利、機械、數學等技術專長受到了重用,官至太史令。不過後來元朝也恢復科舉了。他們兩個當然不能代表中國的文人階層。

科學的進步依賴於科學家的羣體效應,今天的科學家選擇工作單位時,仍然要看有多少高水平的同行可以一起討論。天朝古代那幾個屈指可數的科學家是不可能創立現代科學的。別人家都在矇昧時代,中國也不會落後捱打,至少不會因為落後而捱打。但對比在文藝復興中覺醒的西方,你就可以看到由工匠們掌握的中國工程技術的問題。

首先,科技是在傳承積累改進中不斷發展的,需要傳播。大部分工匠不掌握文字,更不喜歡把賴以謀生的本領傳給外人。所以,中國古代有很多技藝失傳,特別是在經歷過戰亂年代後。更重要的,現代科學是理論和實踐、理論和實驗的結合。科學理論的形成需要深度的思考,需要最聰明的人的投入。

絕大部分的科學成果不能馬上變成經濟利益,科學研究需要有資金支持,每天都為吃飽飯而操心的工匠們是不可能做科科研的。科學需要大量像沈括那樣有錢有才智而又“不繫人之利害者”的人。

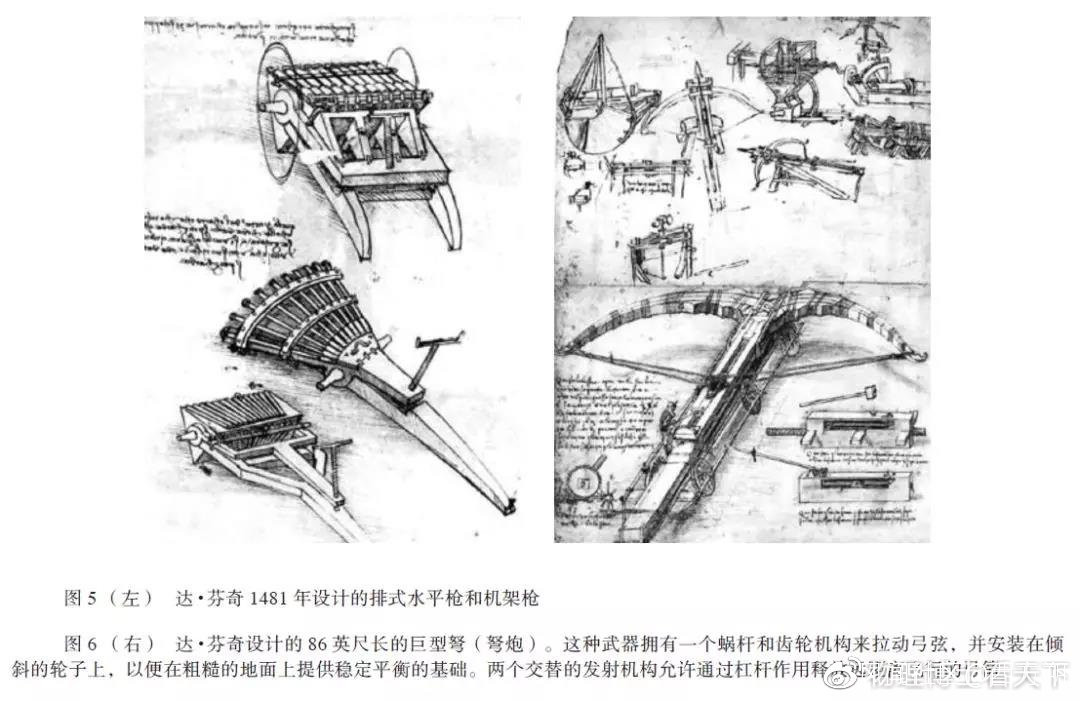

不妨對比一下兩個同時代的人:江南才子唐伯虎和文藝復興的傑出人物達芬奇。兩人都是出色的畫家,但達芬奇除了畫畫,還是個軍迷。他喜歡設計新式武器,從手槍、機關槍到大炮,擔任過某公爵的首席軍事工程師;他還利用教會收集的屍體進行解剖研究。中國的儒生們,會做這種髒活嗎?

唐寅除了賣畫以外,只能放浪形骸。在那個時刻,東西方最有才華的人,在做着完全不同的事情。

摘自文一《國家為什麼會繁榮》,達芬奇的很多設想,在當時的技術條件下應該是實現不了的,但是他敢想

摘自文一《國家為什麼會繁榮》,達芬奇的很多設想,在當時的技術條件下應該是實現不了的,但是他敢想

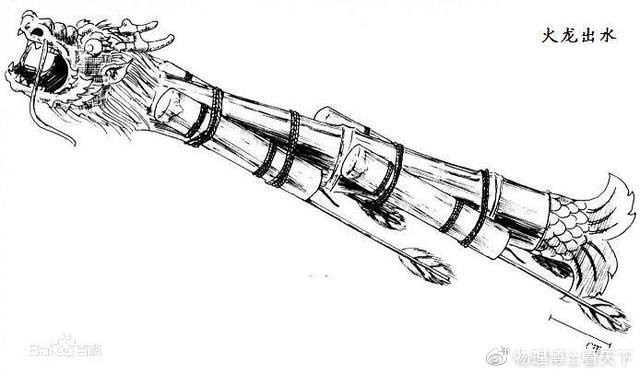

再看上面哪個能從龍嘴裏射出火箭的“火龍出水”,這是明朝海軍的武器,世界上最早的二級火箭,記載在當時的軍事著作《武備志》裏。這本書的作者茅元儀生活在明朝末年,在那個時代是很難得的人物;出身於書香門第但從小是軍迷,先投身在軍中做幕僚,後來自己也帶兵。今天有的工程師看到這張圖説這個設計有問題,這東西飛起來很難保持平衡會打轉,於是認為這東西根本沒有存在過,或者是作者的科幻。他們忘了,茅元儀畢竟不是工程師,他不知道這個東西是怎麼做的。

包括四大發明在內的很多中國發明,常常因為紀錄不詳細而受到今天一些人的質疑。其實古代能寫書的人,很少有懂技術的。

這張圖未必準確,在我看來,還需要一個水平尾翼來穩定飛行,垂直尾翼也小了一些。在沒有現代科學指導的時代,這樣的武器開發,可能需要上百次的試錯,書生們是不可能參與的。

這種武器和明朝許多的火器一起,後來都失傳了。清朝的武器水平是倒退的。伽利略是和茅元儀同時代的人,他則是長期在兵工廠服務。

在他的力學著作中,感謝了兵工廠對他的支持,火炮研製的經歷啓發了他的力學理論。除了幫助改進武器,他還改進了望遠鏡,軍民兩用。他用望遠鏡進行天文觀測。

天文本來是中國的強項,對於我們這個農業大國,靠天文觀測來制定曆法、指導農時是剛需。當伽利略用望遠鏡看見木星衞星的時候,人類對宇宙的認識上了一個台階。這是技術推進科學的範例。

在東方,火龍出水的發明者沒有留下名字。在西方,伽利略等一大批著名科學家投身於意大利邦國的武器製造業,他們發表論文出版著作,推動了冶金、化學、力學、空氣動力學、數學等科學分支的發展。他們的研究,得到了王公貴族、教會和金融寡頭們的資金支持。

(參見文一的上述文章)讀到這裏,你就會明白為什麼中國沒能建立現代科學,以至於到後來被西方在科學指導下的發展出來先進技術打敗。但中國知識分子和西方知識分子的差距,不在於智商而在於行動力。

為什麼説百無一用是書生?

中國有兩句古話:一句是“萬般皆下品,唯有讀書高”,另一句是“百無一用是書生”。兩句話看似矛盾,卻都反映了現實。

第一句話顯然反映了事實。因為自從有了科舉後,必須讀書才能上升到權力階層。“唯有讀書高”有很正面的意義:我們這個民族尊重知識、重視教育,所以才能在近代的沉淪後重新崛起。

然而古代用“讀書人”這個詞描述知識分子,他們不需要用知識解決實際問題做有用的事情,只要讀書識字就已經高人一等了。

書讀得多,就算不做官也受尊重,逃離現實隱居起來也能在歷史上留下美名。為什麼又説書生無用呢?因為大部分書生們是不讀有實際用處的書的,他們的知識面和技能訓練都很狹窄,而且一朝不如一朝。

孔子的時代,講究君子有六藝:禮、樂、射、御、書、數。基本上還是要求文武兼修、文理兼顧、德智體藝全面發展的。孔老夫子的話雖然歷朝歷代都買賬,但沒聽説後來的讀書人學射(射箭)和御(駕車)了,修樂(音樂)和數(數學和其它科技知識)也不多。

當然,有了科舉以後,要考慮對寒門子弟公平,駕車、騎馬、音樂等技藝不適合列入考試科目。但窮人孩子也能學的有用的東西呢?比如中國曆代的統治者都以農為本,對於治理國家的人,瞭解農業應該非常重要,但農業在科舉中完全沒地位。

有人批判孔子“四體不勤五穀不分”,其實孔老夫子未必如此,但後世的儒生大部分是這樣的。

三國兩晉南北朝時期,中國還是出了一些博物學家,比如寫《水經注》的酈道元,(西方的博物學更早,始於古希臘羅馬時代)。科舉以後就基本沒有博物學家了,只有明朝和茅元儀同時代的宋應星寫了一本《天工開物》。

宋應星是很有才的人,大概因為學得太雜了,只考到了舉人沒有中進士。要想在科舉中有成績,必須“兩耳不聞窗外事,一心只讀聖賢書”。博物學不算現代科學,但它通過觀察、考察來研究大自然,這是科學精神的起點。這本來並不是很困難的事情。

蘇東坡曾經寫過一篇《石鐘山記》,他僱船實地考察了酈道元在《水經注》中記載的石鐘山發聲的原理。然後他感嘆:對事情不能只憑主觀臆斷;士大夫們沒人願意自己乘船來考察,漁夫們雖然知道但卻不能寫下來;真相就不為大家所知。蘇東坡説的,應該是普遍現象。古代大部分讀書人沒有調查研究的習慣,實際上對自然和社會都很無知。

古代儒生們不是也講格物致知嗎?今天的北大物理系還把這幾個字拿來用。格物致知是一樁有趣的公案,它來自《禮記-大學》,它具體的意思是有爭議的。今天我們有理由相信,它最初在先秦時代的意思,應該是符合現代科學的樸素唯物主義。

但你看後世大儒們的解釋,有的完全是擰巴的。明朝的王守仁曾經在竹子面前坐了七天七夜體會格物致知,一無所獲後宣佈再也不相信了。

陽明先生,竹子不是這樣”格“的,要解剖它瞭解它的結構,要在四季中持續觀察瞭解它的生長規律,要行走各地對它進行分類。

顯然,這樣的事情是儒生們不願意做的,這樣獲得的知識也是儒生們不感興趣的。

無怪乎《大學》中的提法是”格物、致知、誠意、正心、修身、齊家、治國、平天下“,後來就只剩下修齊治平了。

科舉是一項重要的社會進步。同時期的歐洲被一羣不識字的貴族統治,領地代代相傳,平民永世不得翻身。科舉可以給有才能的人上升渠道,中國的制度無疑是當時世界上最先進的。

但科舉也有副作用,就是思想禁錮,孔孟之道以外,別的學問的重要性進一步降低。

儒家思想在漢以後就取得了統治地位,但貴族子弟還是有機會追求自己的興趣的。

有了科舉後,無論士族公子還是寒門子弟都需要學好孔孟之道才能夠出人頭地。農學固然是泥腿子們操心的事,博物學也許不那麼重要,數學可是六藝之一。它的重要性也不言而喻,這麼大的一個帝國,要有税收、漕運、要組織大型工程、戰時要有物流補給,沒有數學或算術是不可想象的。然而跟詩歌、書法、繪畫相比,這門技藝的逼格越來越低。

今天,學校裏數學成績好的會被同學們尊重,你讀古代的文獻,見過書生們夸人數學好嗎?

中國的數學以實用為主,著名的《九章算術》就是一些應用題,剛開始連推導都沒有。不像希臘數學那樣有理論體系。

是中國文人不愛理論嗎?非也,儒學、理學中的理論一套一套的。數學,古代叫算學,是給工匠那些下等人使用的工具;要理論系統、要推導證明幹什麼?照着算就好了。

希臘數學是為了滿足哲學家的心靈的,甚至是像宗教那樣被信仰的。科學因為有應用才會得到社會的支持,但科學家必須對知識有追求、超越功利。

從漢到南北朝,中國的數學還是取得了不少的發展。為《九章算術》做註解、提供推導證明的劉徽,就是一名有追求的數學家。科舉後,唐朝仍然設立了明算科,作為考試的一個選擇,不是必修,使用《九章算術》等教材。明算科出來的人沒什麼前途,掌握教育部大權的都是數學的學渣,肯定不會支持數學教育,明算科在唐朝也是多次廢立。

有人考證北宋也設立過明算科,但後來肯定沒有了。(參考:金瀅坤《唐五代明算科與算學教育》,唐煌《教育和文化傳統對數學發展的影響》。)就這樣,一門如此重要的學問,淪為了民間手藝,國家完全不支持它的教學了,學它也只能為有錢人家做賬房先生。

清朝時,康熙皇帝從西方傳教士那裏學到了歐幾里得的《幾何原本》,非常喜歡;甚至説:這才算是格物致知。(參見:劉鈍 | 理學實學二重奏:康熙與《幾何原本》。)

這不奇怪,科學本來是很有趣的東西,聰明人會喜歡的。當時,牛頓剛剛完成現代科學體系的建立,西方已經在科技上大幅度領先中國,但還沒有強大到可以來打我們。

法王路易十四派人來搞科學文化外交。康熙爺固然是明白人,但如果他下令把數學納入科舉,先學歐式幾何再學微積分,大清説不定還能多活一百年。

不過就算康熙想推廣數學,也未必搞得定當時的士大夫們,他們在心眼裏是看不起這些學問的。

總之,大部分古代讀書人,除了孔孟之道外,並不掌握很多有用的知識和技能。碰到需要解決實際問題的時候,“百無一用是書生”的感受一點兒也不奇怪。

然而歷朝歷代都是靠這些人治理國家的,皇帝也不傻,無論考試成績如何,都需要從七品芝麻官做起,在基層學習和積累經驗。

科舉實際上只是一個智商和能力的篩選。所以,在朝的文人和在野的文人還是有些不一樣的。在朝的文人很多是在實踐中接受了再教育的。在野的文人問題就多了,大部分既沒有實際經驗也沒有什麼真才實學,卻掌握了話語權,領導着民間社會。

怎樣看待中國的文人傳統?

應該説,先秦諸子百家的主流,還是研究實用的學問的:從富國強兵到理想社會的實踐。那個時代各個諸侯國競爭激烈,需要有用的學問。

秦漢以後大一統的局面形成,文人們所學的主要是維護現有治理體系的學説了。諸子百家,除了融合了法家的儒家,就只剩下更靠近心靈老莊道家了。

老子和古希臘的畢達哥拉斯同時代,莊子和歐幾里得同時代。畢達哥拉斯研究數字並開創了對數字和幾何圖形崇拜的學派,歐幾里得完成了基於公理體系的幾何學。跟他們相比,老莊的思想比較高大上,不屑於研究簡單具體可定義的對象,更關注世界的複雜性。道德經的開篇就是“道可道非常道,名可名非恆名”,和畢、歐的路數完全相反。但這並不是中國沒能產生科學的最主要的原因;從歐幾里得到牛頓建立現代科學,足足兩千年;這兩千年中,大部分時間領先於西方的中國,本來應該有機會發現科學的。

道德經也説了很多符合科學精神的話,比如“天地不仁,以萬物為芻狗”,這實際上是告訴我們要尊重自然規律,老天爺不跟你講仁義道德。老子對國家治理的看法,和現代西方的自由主義也有契合之處。

但這些思想並不受重視,老莊對後世知識分子的影響,主要是給他們遠離具體事務、逃離現實提供思想資源。

再後來道教藉助老子的名聲發展起來,佛教傳入中國。釋家和道家成了儒家以外影響中國文人思想的最重要的因素,這兩種思想當然都是主張脱離現實的。受宗教影響,玄學在中國很流行。玄學和迷信差不多,是人類對自然認識不充分的產物;中國文人不調查研究,又講不清楚道理,談論玄學顯得很高大上。

儒家雖然不像釋家和道家那樣主張脱離現實,但後期儒家對讀書人的要求,早已不是六藝了,只有兩條:道德和文章。

道德固然很重要,中國的士大夫精神還是可圈可點的。但唯道德論也有害,今天在中國的互聯網上辯論問題,最有力的武器仍然是貶低對方的人品。好像一個人如果道德差,他説得話是不是事實,他的觀點有沒有道理,就不用考慮了。

從單純的道德角度看世界,容易脱離現實。

文章當然是有用的技能,但它既可以用來記錄事實,可以用來抒發情緒,也可以用來誇張、歪曲事實。明朝以後,對文章的考核變成了一篇八股文,針對四書五經中發表論述。

縱觀漢以後的中國古代史,還是很有一些思想家的,但那樣的人在每一個朝代都屈指可數。大部分讀書人的基本訓練就是接受一套説教去論證,然後去説教別人,就像作八股文那樣;沒有獨立思考和創新能力。

在文人們經營的各個領域裏,文學以外,歷史算是最有成就的,畢竟文章是他們的強項。對於剛剛通過科舉考試走向治國崗位的學子們,歷史就是最好的教材了。中國是中央集權的世界第一大經濟體,按理説應該有經濟學這門學問,然而並沒有,歷史和傳統就是教材。

今天的經濟學者研究古代經濟,也可以從歷史資料中獲得輸入。借古諷今、以史為鑑也有負面效應,有人會把歷史當成小姑娘任意打扮來達到現實目的。

繪畫這個領域展現出儒生的性格。西方的繪畫從像拍照片一樣模仿自然的寫實開始,到現代變成超越現實的藝術。中國繪畫一開始就是寫意,好像跟人家殊途同歸但畢竟少了基礎。

文人們不會寫實也鄙視寫實。非寫意畫也不是沒有,比如北京法海寺的明代壁畫,精彩絕倫,被某英國學者認為是世界最偉大的繪畫作品之一。但在當時,這些作品和畫師的地位完全不能和唐伯虎們比。他們是工匠,匠人的畫是不能和文人的畫相提並論的。

但我們要認識到,達芬奇的畫筆不僅能畫聖母瑪利亞也能用來設計武器,唐伯虎的畫筆只能畫山水人物不能用來做工程。

在醫學這個領域裏,文人有貢獻,但也帶歪了路。古代各個文明都有自己的傳統醫學,今天只有中醫還有旺盛的生命力,這當然是因為有文化的醫生們幫助建立了理論系統總結臨牀經驗。

另一方面,三國時的華佗發明了麻沸散用於手術,當年中醫的外科比西醫領先太多了;但後世外科沒什麼發展,到近代西醫的外科讓中醫望塵莫及。

華佗的醫書和麻沸散都失傳了,人們都説是因為他被曹操殺害了,其實未必是這樣偶然的原因。不妨對比一下同時生活在建安年間的另一位名醫張仲景,張出身官宦人家,通過舉孝廉步入仕途,有記載説官至長沙太守,相當於今天的地委書記。張仲景受到的教育和當時的社會地位,更像一個文人,當然他的地位遠比不上建安七子那些的舞文弄墨的文人。

華佗的出身沒有詳細記載,家庭肯定一般,他更像一個匠人。文人更擅長理論也更有文章功底,張仲景的《傷寒雜症論》為中醫奠定了理論基礎也成為了後世中醫的教材。但書生們是不願意弄髒了手去做手術的,更不用説幫人切除痔瘡了,談論陰陽五行更酷。只有華佗這樣的匠人才會去鑽研外科,匠人的技藝不能傳承下來,在中國古代太常見了。

在歷史的進程中,中國文人越來越遠離軍事實踐。先秦時代,有吳起、商鞅這樣能搞變法改革也能統兵打仗的人才。東晉時,士族謝家有謝安那樣的文臣,也有謝玄、謝石那樣的前線將軍。

科舉後文武的分家得更厲害,不過唐朝還是有很多讀書人帶着浪漫的情懷走向邊疆,投身國防,“少小雖非投筆吏,論功還欲請長纓”。宋朝時皇帝和士大夫共治天下,武人的地位降低,我們再也看不到唐朝的激情了。

這一點非常可惜,軍事對國家的重要性不言而喻,在任何時代,打仗都需要智慧和技術,軍事和戰爭是科技發展的第一推動力。文人遠離軍事實踐的後果之一,就是中國的軍事技術和戰法缺乏記載傳承,每當承平日久,一場突如其來的戰爭就可以摧毀整個國家。

説文人們對打仗沒興趣也不對,歷史上對每一場戰爭都有記載,更不要説那麼多的文學作品了。但你看看中國歷史對戰爭的記載,大多不夠詳細、停留在戰略層面。對比西方、日本對戰爭的歷史記載,每場戰鬥的經過、排兵佈陣都有仔細的描述,對人員、武器的統計甚至可以準確到個位數。這就是中國文人不能加入到軍隊中,不能親臨一線造成的後果。

《武備志》的作者茅元儀在自序中就痛斥當時的士大夫不習兵事,遇到戰爭就驚慌失措、束手無策。不是還有《孫子兵法》嗎?《孫子兵法》主講戰略,是給國王和統帥們看的。如果要開軍事學院,教材應該是《武備志》,講訓練方法、武器裝備、作戰陣型這樣基層將領需要的知識。

但《孫子兵法》更對文人們的胃口,他們喜歡不用受累流血、決勝千里之外的感覺,讀了這本書覺得自己就能在皇帝身邊出謀劃策。所以《孫子兵法》的名氣非常大,像《武備志》那樣書雖然早就有,但沒有什麼讀者。

你現在去讀《三國演義》、《水滸傳》、《説岳》、《説唐》這些古典文學作品,你會發現中國文人們的文章水平很高,能寫得活靈活現神乎其神,但他們的軍事知識實在是小兒科,和茶館裏的説書先生一個水平。戰鬥變成了兩個將軍陣前的砍殺,陣法被九宮八卦那樣的玄學和神話取代,敵情判斷變成了掐指一算,而不是細緻而危險的偵查諜報工作。

岳飛的岳家軍從游擊戰起步,最終能夠在大規模的平原作戰中擊敗不可一世的女真鐵甲騎兵,中國的文學作品完全沒能反映出這位民族英雄的艱辛歷程和智慧創造。也沒有文人去系統地總結他的戰法和作戰經驗,今天的人只能從隻言片語的零星記載中去猜。

讀中國歷史,宋朝最讓人痛惜。它燦爛的文化,絕對不輸給文藝復興,世界第一的經濟和發達的工商貿易,也不比300年後的歐洲差多少。然而這樣好的條件非但沒能催生工業革命,反而亡於蠻族。

王朝覆滅的時候,我們只有陸秀夫那樣陪着小皇帝慷慨就義的志士,卻沒有達芬奇、伽利略那樣把知識轉化成戰鬥力的智士。

為什麼?要説思想禁錮,孔孟之道固然有,但基督教更多,如果中國有宣傳日心説的科學家,還不至於被燒死。要説封建專制,與士大夫共治天下的宋朝皇帝難道不比連自己名字都不會寫的歐洲君主開明的多?

中國沒能發生工業革命,是因為領導社會的精英們仰望星空,而領導歐洲的精英們腳踏實地。

中國沒能發現科學,是因為工匠們沒文化沒地位,有文化有地位的人又不參加實踐。

歐洲就從來沒有過一個脱離生產建設、脱離工程技術、脱離軍事實踐、僅僅憑着道德文章就掌握了社會話語權的文人階層,所以商人不會像在中國那樣沒地位,所以實用主義才能佔到上峯;最終面向現實的思考者衝破基督教的精神枷鎖發現了科學,資產階級崛起終結了封建專制。

然而歷史是由文人記述的,直到今天仍然是由文人解讀的。對於中國的歷史上的錯誤,都有文人準備的標準答案,是皇帝昏庸重用奸臣,是獨裁專制,是儒家思想,絕不是與皇帝共治天下的文人階層。

在宋朝,歷史紀錄了少數幾位被趕鴨子上架打了勝仗的文人:比如指揮第一次汴京保衞戰的李綱、宗澤,指揮採石大捷的虞允文。辛棄疾最遺憾,“道德文章”的説法恰恰出自他,他是一位能衝鋒陷陣、能指揮調度、還能治理地方的大英雄,豈止道德文章出色;然而他的壯舉和成就似乎還沒有道德文章重要,今天大部分人只知道他是一個詞人。

宋朝士大夫給後人留下的遺產,除了詩詞就是理學。作為理科生,我不質疑宋明理學在哲學上的價值。然而宋朝是一個一直捱打、國家安全形勢嚴峻的朝代,士大夫們不去鑽研武器技術、不去幫助總結提高戰術戰法也罷,還不去研究強軍強國的理論和政策。

尤其到了南宋,在半壁江山淪陷、民族危亡的時刻,產生的思想卻是“存天理滅人慾”,沒有人講“打贏是硬道理”。這個本應產生商鞅的時代,卻只產生了朱熹。

你説他們不在乎國土淪喪也不對,閲讀那個時代的文學作品,充滿了“萬里中原烽火北,一壺濁酒戍樓東,酒闌揮淚向悲風”那樣的痛。

但是他們依然覺得智慧只該用來研究高大上的東西而不是解決現實問題;對於商鞅、吳起那樣有作為的知識分子,他們反而鄙視。

文人中的投降派主和派固然沒骨氣,但主戰派也大多是成事不足敗事有餘的。不止一次主戰派上台後馬上就打敗仗,搞得皇帝再也不敢用主戰派了。最後,王師非但沒能北定中原,還差點兒搞得崖山以後無中國。

有人説宋朝亡於遊牧民族是文明輸給了野蠻,我不同意。

文明的力量在於可以用智慧戰勝蠻力,打不過就不要奢談文明,只不過是退化了的文明保護不了自己。對於宋朝有用的東西,北方民族看得很清楚。

從漢朝開始,中國工匠們引領着世界軍事技術的創新;無論是女真人還是蒙古人,對中國的火器和攻城機械學得都很快,並且還可以加以改進。

蒙古人重視工匠,靠着中國先進的軍事技術橫掃了歐亞大陸,也把這些技術帶到了歐洲。

六百年後,歐洲的強盜們把中國發明的火藥和火器,用到了中國頭上。

明朝初年的鄭和建立了世界上最強大的艦隊,鄭和和蔡倫一樣是太監,然而以道德為中心的意識形態限制了中國的發展。

鄭和的艦隊只在意為天朝上國做宣傳,雖然客觀上起到了促進貿易的作用,但註定是不可持續的賠本買賣。

後來,文人政府停掉了航海行動還毀掉了圖紙,連技術都失傳了,鄭和的寶船到底是什麼樣子,今天還有爭議。

在鄭和到達東非一個世紀後,歐洲人乘着簡陋的船也來了。但當時的葡萄牙和西班牙,更像商鞅時代的秦國,殘忍而高效。

每遇到一個國家,打不過就做貿易,打得過的就搶劫,就做一本萬利的奴隸生意。他們的錢越賺越多,有了錢裝備和技術就能不斷改進,最終建立了海上貿易通道,還發現了新大陸。西班牙屠殺掠奪美洲獲得的鉅額財富通過貿易流轉到整個歐洲,完成了工業革命的原始積累。

和辛棄疾類似,明朝的王陽明是一位既能在思想上有所創新,也能在社會實踐中有文治武功的偉大人物。遺憾的是他給後人留下的遺產是他的心學,雖然沒有證據他的文治武功和他的心學有半毛錢關係,但他仍然因此獲得了知行合一的美名而封聖。

宋以後,中國文人的思想越來越走向形而上學而脱離具體問題,越來越注重內心修養而遠離認識世界和改造世界。

在王陽明的時代,西方的武器技術已經趕了上來,葡萄牙人已經開過來做貿易了,他們的火炮出口到了中國,這個國家因此獲得了和火炮同樣的名字:弗朗機。

王陽明盛讚弗朗機的威力,還寫了一首詩。以當時中國的技術水平,仿製、改進弗朗機火炮毫不費力,明朝讓這些紅夷人在澳門落腳,不把他們當回事兒。

之後,歐洲的科技水平將突飛猛進,明朝的文人們仍然只關注道德文章。

對於因過繼而登上皇位的嘉靖帝,管自己親爸爸叫什麼這點兒屁事兒,兩百多大臣哭天抹淚地諫。古人還有一句奇怪的話,叫“武死戰,文死諫”。武將犧牲在沙場固然是光榮的,但文官為什麼要死諫?文官的責任難道不是治理國家?這裏的隱台詞是:批評比實幹更高級。這是脱離實際的最高境界了。

這句話見於《紅樓夢》,作為另類知識分子,曹雪芹對它是持批判態度的,借賈寶玉的口説:你怎麼就盼着皇帝是個昏君呢?中國的文人傳統,就是遠離實用、遠離實驗、遠離實踐、遠離實際、遠離實幹,遠離現實,並且以此為榮。

而現代科學,要求理論和實驗結合,以實驗作為檢驗真理的終極標準。在自然科學的範疇外,我們還常常講科學精神,那就是尊重事實、調查研究、看統計數字、靠實踐檢驗真理。

中國的文人傳統和科學精神是完全背道而馳的。這樣的一個文人階層,領導了中國社會兩千年,改朝換代也不會換他們。西方發生工業革命或許具有偶然性,但中國錯失發現科學有相當的必然性。

近代的中國文人

厚古薄今的儒家思想是非常保守的,你可能會以為儒家思想浸淫出來的中國文人都會很保守,但並非如此。

中國文人的基本訓練是接受一種説教然後去傳教,對於他們,接受一種新的説教並不困難。帝國主義的炮艦敲開中國的大門後,中國思想界一波又一波地出了很多激進派。領導中國社會的文人,能很快地轉變觀念、轉變信仰,卻不能轉變思想方法,這就註定了中國的現代化之路走得非常坎坷。

屢試不第的書生洪秀全,讀了一本基督教的書後,就把家裏的孔子牌位換成了上帝牌位。他不是一個很好的讀書人,但很多高高在上的更好的讀書人反而搞不出這麼大的動靜。洪秀全接近底層羣眾,是個好的傳教者,太平天國運動席捲大半個中國,這場失敗的革命也給這個國家帶來了巨大的災難。

在清王朝內外捱打的時候,以曾國藩、李鴻章為代表的一羣漢族文人登上了歷史舞台。跟宋朝的文人比,這批人顯然更優秀,能做成事情。他們在通過了科舉的篩選然後又通過了戰爭的篩選。他們成功地鎮壓了太平天國以及其他內外挑戰,幫助這個搖搖欲墜的王朝延續了半個世紀。

他們發起了建工廠、建立現代化軍隊的洋務運動,造就了同光中興。但洋務派在甲午戰爭中一敗塗地。於是,另一批文人登上了歷史舞台:維新派。在朝和在野的兩批文人,想法完全不同。

洋務派有打仗和治國的經驗,也見識過洋人的先進技術,他們知道國家需要解決什麼具體的問題,他們的侷限性在於只重視引進技術忽視了學習科學。按理説在野的文人應該抓緊學習科學啊,然而科學是他們看不起的學問,他們更喜歡接受一種説教然後去傳教。

康有為、梁啓超等人找到了憲政、民權這樣的説教,激進地要求政治改革。康有為還花時間論證了孔夫子也是支持憲政的。更激進的言論也有,比如説中國的人不行需要從外國引進人種。這樣激進的言論自然引起了保守派的反擊。

當時有實權也很開明的張之洞起初對維新派感興趣,和他們談了一次後,馬上就分道揚鑣了。維新派把希望寄託於同樣沒有經驗也沒有實權的皇帝,迅速失敗。這一通折騰,葬送了大清的最後一絲希望。成事不足敗事有餘的戊戌維新派文人,在近代開了一個很壞的先例:實幹放在一邊,意識形態優先。

但在文人們敍述的歷史教材中,他們都是英雄人物。

教材會告訴你,甲午戰爭的失敗是洋務運動輸給了明治維新,明治維新裏有政治改革,所以中國也要政治改革。甚至有標準答案告訴你,洋務運動的口號“中體西用”和明治維新的口號“和魂洋才”不是一個意思,這不是扯淡嗎?

明治維新是有政治內容,就是終結封建割據建成中國從秦朝就有的中央集權政府!洋務運動和明治維新一樣都是正確的道路,就是搞工業化。

日本人贏了是因為他們船小好掉頭,從天皇到平民到知識分子上下同心。

清朝的那幾個洋務大臣雖然有不少權力,但帶不動整個社會。

文人們有的保守,甚至有人説我們可以靠道德精神打敗洋人,學他們的武器幹嘛?有的像維新派那樣激進,就是沒有人能幹實業做實事。

所以洋務派只是建了幾個國營工廠辦了幾個小學堂,買了很多武器,在發展工商業和普及現代教育方面成果有限。日本在供奉着皇帝搞工業化的道路上堅持了70年,中國則由於王朝崩潰陷入戰亂中斷了工業化的進程,和日本的差距越來越大,在後面的對日戰爭中付出了更慘痛的代價。

當然日本鬼子也有弱項,那就是戰略,他們終有一天由於戰略冒進受到了懲罰。

五四運動讓更多的文人登上了歷史舞台。打倒了皇帝實現了共和,中國仍然被欺負,文人們就開始責怪中國的文化。才20年,孔夫子就從憲政的支持者,變成了打倒的對象了。

今天回過頭來看,儒家文化圈的國家都很成功,儒家思想一定有可取之處。中國受欺負的原因是因為工業落後武器落後沒有現代化的軍隊,改變這種狀況需要實幹。

對於傳統思想,應該看看哪些還能適應工業的社會;對於外國的思想,應該看看哪些符合中國的國情。但這需要具體問題具體分析,需要結合實踐,這不是中國文人擅長做的事情。只有打倒孔家店,扔掉一套説教,才可以接受新的説教以便去傳教。

實際上,對於中國的落後捱打,儒家思想本身責任並不大。中國真正的問題在於獨尊儒術特別是實行科舉以後培養出來的,在現代社會中顯得愚昧又自大的文人領導階層。

這些人是需要被啓蒙的,但在中國的近代史上,他們經常覺得自己在扮演啓蒙者的角色。

五四以後各種意識形態在中國激烈碰撞。以至於胡適説“少談點兒主義,多研究一些具體問題”。但也沒見他研究過什麼具體問題,只見他談論主義,他也只是一個喝過幾天洋墨水的文人。

陳獨秀、胡適這批文人還是做了一件很重要的事情:普及白話文,工業化需要大量有文化的勞動者。白話文將終結中國文字掌握在少數人手中的歷史,動搖文人的領導地位。

還好,陳獨秀提出的賽先生口號被大家接受。繼孔子提出六藝後,時隔兩千年,科學再次成為登堂入室的學問。六藝中“數”排在最後,賽先生也排在德先生後面。

中國畢竟還是一個文人領導的社會,文人們需要把他們自己能明白、或者自以為明白的東西擺在更重要的位置上。但賽先生憑什麼排在第二位?一百年以後我們再看,是哪位先生在中國發展得好?哪位先生幫助了中國的崛起?

鴉片戰爭80年後,中國才認識到科學的重要性;這80年裏,中國的文人們都在想什麼?這是一種什麼樣的愚昧?自從聽到了賽先生,大批年輕人開始學科學,這是中華民族復興的起點。

這個時候,一種新的學説進入了中國:馬克思主義。一個革命政黨成立了:中共。歷代的起義團隊中,領袖一般出身市井或草莽或豪強,文人最多只能在旁邊做謀士。中共卻主要是由一個知識分子集團創建和領導的。

這些文人能夠組織動員底層的工農羣眾,否則肯定是“秀才造反十年不成”。

真因為是秀才造反,中共的創業過程非常坎坷;即使在井岡山成功進行了武裝割據後,還差點兒被幾個熟讀馬列的布爾什維克敗光了家底。沒有毛澤東,這個黨的成就不會比戊戌維新黨強太多。

在那個時代,毛澤東是一個完全另類的文人。黨內的其它文人,就像千百年來的文人一樣,從書本上學習主義,然後要求現實服從主義。

毛澤東除了學習主義還研究具體問題,比如國情、中國社會的各階層情況;他還親身去做調查,到各個縣鄉瞭解情況寫調查報告制定農村包圍城市的戰略,到各個連隊座談確定現代軍隊的管理方法。他一遍遍地説:“理論聯繫實際”、“馬列主義和中國革命的具體實踐相結合”、“想要知道梨子的滋味就要親口嘗一嘗”、“沒有調查就沒有發言權”、“反對教條主義”、“反對黨八股”、“實事求是”。這些話,實際上是給黨內的文人們進行科學精神的啓蒙。

完成了思想方法啓蒙、也改造了文人的中共,終於奪取了政權。中共建國以後的第一件事就是大搞工業化,對於中國,這是遲到了1000年的工業化。

然而晚年的毛澤東,也沒能避免犯文人病,白貓黑貓理論被批判,讓原教旨的馬列主義凌駕於現實之上。文革中寵信王、關、戚、張、姚幾個成事不足敗事有餘的文人,把國家搞得一團糟。

文革後,中央有過兩派爭論:凡是派(凡是毛主席説的就要堅持)和求是派。凡是派忘了,毛主席是求是派啊!

最終,中央確定了“實踐是檢驗真理的唯一標準”;鄧小平説”不爭論“,“發展是硬道理”。後來還有一個口號,叫做”空談誤國、實幹興邦“。之所以有這麼多的口號,不就是因為中國有太重的喜歡空談不喜歡實幹,喜歡凡是不喜歡求是的風氣嗎?

當代中國的文人病

新中國普及教育後,文字就不再掌握在少數人手裏了。科學和社會科學也得到了應有的地位。舊式文人壟斷話語權的時代本來應該一去不復返。

然而中國靠學習現代科技積累的財富,卻養起了更多的文人。中國的教育在中學階段就搞分科,文科生的科學訓練普遍差。現在這些人充斥了各家媒體,有些還走上了領導崗位。兩千年的文人病不但沒有消失,近十幾年反而越來越氾濫了(這個病是傳染的,不限於文科背景的人士)。

才剛剛富裕了起來,就忘了當年為什麼落後捱打了。其實對於為什麼落後捱打,很多人從來沒有明白過。

比如前些年網上“工業黨”和“情懷黨”兩派在鬥爭,情懷黨就是道德文章派。“高鐵啊,請你停一停,等一等你的人民”!高鐵現在成為了國家名片,但這些人曾經成功地拖延了高鐵好幾年的發展時間。

今天的市場經濟尊重有用的人,不是僅僅讀過書的人。跟一百多年前的地位相比,讀書人是有失落感的。現代的互聯網技術給了他們發泄的平台。不知什麼時候,民國的“大師”們受到了推崇。

在民國時代成長起來的傑出人物很多,比如趙忠堯、李四光、錢三強、錢學森、華羅庚、黃昆、楊振寧、李政道;但不知為什麼,只有文人才能算大師。

這些科學家每個人都在自己的領域裏有重要建樹,民國的“大師”們留下了什麼原創思想?哪個配得上大師的稱號?他們對中國和世界的貢獻比得上這些科學家嗎?

中國之所以落後捱打,就是因為在兩千多年的時間裏,士大夫從商鞅、公輸盤退化成了朱熹、王陽明。民國的“大師”們,都還不配和朱、王相提並論。民國文人中真正配得上大師稱號的只有毛澤東一人,不過他們不會把毛澤東算進去。

他們最吹捧老蔣都得給面子的胡適,其實就是懷念不用解決具體問題就能獲得崇高地位(共治天下)的舊時代。他們還會讚揚那時教授的高工資,民國時代大多數人是文盲,讀完高小就算知識分子,全中國才有幾個教授?今天三流大學的講師跟那時候的教授比不是做夢嗎?

民國文人有一個口號:“獨立之精神、自由之思想”,今天被某些人推崇。我們可以解讀一下,特別是自由思想。有一位從來沒有搞過科技的北大教授,曾經發表講話説中國沒有科技創新,都是因為沒有思想自由。自由思想應該是好東西啊,可為什麼很少聽到科技領域裏的人説,都是文人在談呢?

原因很簡單:科學研究是求是,技術開發是解決問題,都需要創造性思維;但你必須遵守已知的科學規律,你的想法必須符合實驗,你的創意必須要產生有用的結果,真的沒有什麼自由好談。科學界會要求學術自由,那是要求對事實和客觀規律的認定不受其它因素干擾,比如對人類種族的差異研究不應該受到政治正確的限制。這和自由思想不是一回事,是要求主觀思想在科研中靠邊站。

只有在完全脱離現實,沒有真理檢驗標準的情況下,思想才真正是自由的。所以,這個獨立自由的口號有兩層意思:第一你別來管我,我要話語權;第二我不想關注現實。看似很“反封建”,實際上和”封建“時代文人的訴求沒有什麼兩樣。

我們可以讓某些文人有思想自由,但不能讓他們把控話語權。

今天我們需要的思想,是能夠反映現實,能夠實操地指導解決實際問題的思想。和過往的文人一樣,今天嚷嚷着要獨立自由的人,很少有能夠獨立思考的,大部分只是學了一種説教然後去傳教。

傳教的人不會考慮國情,不會理論聯繫實際,只要求現實符合理論。

今天中國的文人裏,無論是傳統思想派還是反傳統派,都是凡是派多,求是派少。

反傳統文人,批完儒家批法家,罵完孔丘罵商鞅,就是沒有檢討過文人階層自身的問題。

自由民主派鼓吹民主才能帶來富強,但現在中國取得了偉大的成就,他們不去研究一下為什麼德先生一百年來在中國站不住腳,反而想方設法否定中國的發展成就。

自由市場派相信私營企業比國營企業優越,國企如果出問題就會馬上嘲諷,發現國企比發展好馬上就抱怨:“怎麼可以國進民退?”

中國的成就使得國人更加有文化自信,這當然是好事。但五四時代對傳統文化不加甄別地打倒,今天傳統文化未經甄別又都回來了。

新儒家中的文人病特別多。比如很多人批董仲舒,説他為封建專制服務,只承認孔孟。然而儒教從孔子孤獨的理想,到被正式接納為國家意識形態,中間經過了近400年的社會實踐,才變成了有用的東西;今天的學者憑什麼否定400年的實踐?這其實就是想説,凡是孔夫子説的都是正確的,如果孔夫子説得明顯不正確他們還會想辦法給一個新解釋。這種幼稚,一如當年的布爾什維克們,認為馬克思可以坐在圖書館裏算清楚中國革命。

重新檢視傳統思想其實沒那麼難。你把儒家的教義一條條地給大家説明白,看看那些在今天還有用?哪些教義在今天可以促進生產力支持生產關係。

曾經有一位女教授在電視台講儒家走紅,文人們馬上羣起攻擊,不光攻擊她的水平還攻擊她的人品。來自儒家陣營的攻擊尤其猛烈,説她講得不對。那你們出來講啊,讓大家能聽懂就行,他們不講。他們其實關注的是話語權,一個大家奉為神聖但又都不明白的理論,解釋權就可以被少數人壟斷。某些儒家學者還夢想成立儒生議會來管理國家,老天,這都什麼時代了,國家該由只懂孔孟之道的人治理嗎?他們最關心的不是儒家思想而是自己的地位和話語權。

如果儒學是個人修養,那你們儘可以在象牙塔裏鑽研,但必須感恩國家和納税人養你們。如果儒學是你們所説的治理國家的意識形態,那就必須能給所有的人講明白。

即使古典儒學也有可以給老百姓講明白的東西,比如三綱五常。今天看,三綱可能都需要修正,五常應該都有重要意義的。

今天的中國不需要脱離實際高高在上的思想和文人。無怪乎在家長們都讓孩子念《弟子規》、《三字經》,老百姓願意迴歸傳統文化的時代,新儒家並沒有什麼建樹。

我們的民族有着悠久的歷史和優秀的文化,但我們的文化不僅僅是儒家,不僅僅是儒釋道,更不僅僅是負責紀錄歷史的文人。文人階層對話語權的壟斷讓我們錯失了賽先生,現在賽先生在科技工業和國家治理方面都好不容易站穩腳跟,我們要警惕文人傳統的復辟。

物理學博士 @物理博士看天下

西方視點:

“暗示中華民族有劣根性,不能掌握、不能研究科學,這當然是胡説八道!”非常贊同作者的這一觀點。事實上,在我看來,中華文明與西方文明,是全球唯二的頂尖文明!而我們顯然更加穩定,是人類文明大舞台上80%時段的主演。

不過,必須承認的一點是:古代中國只有技術而沒有科學(----科學此處的含義是:研究自然界本質規律的系統性理論),而西方是古代唯一擁有科學的文明。

產生這樣的差別,原因非常簡單:古希臘近水樓台先得月,繼承了古埃及、古巴比倫兩大文明的科學成就,而且其最強大腦恰恰是科學迷!但是中國,卻被賦予了發展古代農業文明的使命,更加註重實用的需要,使我們的最強大腦,幾乎對科學毫無興趣----有興趣的墨子,成了中華文明的另類。