9.4分國產傳奇,朋友圈誰還沒看?_風聞

影探-影探官方账号-美日韩剧资深鉴赏员,电影专业老司机2020-07-07 13:31

作者| 香蕉姐

來源| 影探

看過電影《無問西東》的朋友,想必對這個場景印象深刻。

當時西南聯大由於經費緊張,教室只能用鐵皮做屋頂。

一遇颳風下雨,鐵皮便開始抖動搖晃,並伴有叮叮咚咚的叫喊聲。

陳岱孫教授,提高音量,還是被噪音吞沒。

於是他放下教棍,轉身板書四個大字:

靜坐聽雨。

隨後,穩穩當當坐在講台前,一動不動。

教室一下安靜下來,無人説話,無人避雨,只有雨聲悽悽。

所有人溶解在一種神聖的默契,與純淨的內心世界之中。

愛你所愛,行你所行,聽從你心,無問西東。

延期一個月後,今天是2020高考第一天。

誰都知道今天能如約舉行我們付出了多少代價。

艱難困苦,玉汝於成。

這一篇獻給1071萬考生,以及經歷過艱苦求學的你們——

《西南聯大》

2018.11.7

**西南聯大,**存世8年11個月,卻是中國高等教育史上的一顆璀璨明珠。

這部紀錄片正是講述了,那段撼動人心的歷史故事,展現了這所大學具有的永恆的魅力。

豆瓣上,2萬人多人打出9.4的高分,在高考時節看,更多了一些複雜的況味。

01.南遷之路艱

時間來到1937年7月30日。

北平陷落後的第二天,日軍對天津市區狂轟亂炸,四處縱火。

由於被日本定為“天津反日大本營”,南開大學遭到毀滅性打擊。

這所聞名遐邇的世界學府,頃刻淪為片片瓦礫。

被日軍炸燬的木寨圖書館

1937年8月,平津陷落的第二個月。

為了中華文脈不斷,清華大學、北京大學聯同南開大學,三校南遷長沙,聯合組建長沙臨時大學。

“長沙臨大”校址——湖南聖經學院

清華大學文學院院長**馮友蘭,**離平南下,行至鄭州時,遇到清華同事熊佛西。

熊説起北平城,人離開了,狗被丟棄。

可是被拋棄的狗,仍守在門口,不肯離去。

馮友蘭聽後,悲憤道:

這就是所謂喪家之狗,我們都是喪家之狗呵!

陳寅恪之父,陳三立

硝煙瀰漫,滿目瘡痍,舉國震痛。

國學大師**陳寅恪,**正經歷人生中的至暗時刻。

聽聞日軍佔領北平,陳寅恪85歲的老父陳三立,大放悲聲:

蒼天何以如此對中國也。

從此拒絕進食,以死明志。

老父新喪,尚未從悲痛中緩過來的陳寅恪,面臨一個嚴峻選擇。

留在北京,日本人會逼他合作;

離開北平,右眼視網膜剝離的他,會失明。

但陳寅恪決不肯在淪陷區教書,與日本苟合。

於是他攜妻帶女,離開北平,用唯一的左眼繼續工作。

1944年,陳寅恪左眼視網膜脱離,雙目皆廢。

晚年卻在助手幫助下,寫成《論〈再生緣〉》、《柳如是別傳》、《元白詩箋證稿》等近一百萬字的著作。

“其堅毅之精神,真有驚天地泣鬼神的氣概。”(助手黃萱評價)

雙目失明仍目光如炬的陳寅恪

1938年初,日軍進犯中國腹地,長沙呆不住了。

三校決定,兵分三路,南遷昆明。

三校南遷路線

三批隊伍中,其中一批叫**“湘黔滇旅行團”,**由11名教師和290名學生組成。

他們要從長沙,徒步走到昆明。

翻越高山,跨過山林,躲避土匪,他們走了六十多天,走過3500裏。

被譽為**“教育史上的長征”。**

旅行團為避土匪襲擾,在小道上急行

在如此艱險的跋涉中,師生們不辭辛勞寫下一本一本日記、觀察心得和畫作,

並整理成《西南三千五百里》一書,由商務印書館出版發行。

收集了1000多首民歌,彙集成《西南采風錄》一書,為當地的歷史文化留下了豐富的史料。

旅行團輔導團的先生們

此次旅行,深入祖國腹地,體會到了百姓疾苦,深深撼動了象牙塔中的英才們。

其中包括清華中文系教授聞一多先生。

回首往昔,我們發現——

原來從長沙到昆明的長途跋涉,是促使聞一多先生走向殉道之路的第一步。

聞一多沿途寫生作品

1946年7月15日,李公樸被害,聞一多在追悼大會上大罵特務,慷慨淋漓。

下午,他被埋伏的特務襲擊,身中十餘彈,不幸遇難。

藍色的長衫在風中移動着,**“我們一定要和平,一定要和平”,**聞一多的話,穿梭在耳邊。

02.有大師,才叫大學

抵達昆明後,建校舍成了當務之急。

清華校長梅貽琦邀請梁思成、林徽因夫婦充當聯大校舍設計師。

無奈經費一縮再縮,設計原稿中的三層磚木結構樓房改成二層。

後來,矮樓變平房,磚牆變土牆,土牆變鐵皮,變茅草。

每改一稿,林徽因都會流一次淚。

梁思成一家與好友在昆明

儘管條件極度簡陋,聯大校舍還是在一片荒山野嶺之中建起來了。

梅貽琦在日記中描述了當時的尷尬條件:

“屋中瓦頂未加承塵,數日來,灰沙、雜屑、乾草、亂葉,每次風起,便由瓦縫千百細隙簌簌落下,

桌椅牀盆無論拂拭若干次,一回首間,便又滿布一層,湯裏飯裏隨吃隨落。每頓飯時,嚥下灰土不知多少。”

在茅椽蓬牖,瓦灶繩牀的窘迫之中,還流傳出一段佳話。

某天,蔣夢麟、梅貽琦、張伯苓,聯大三常委,巡視學生宿舍。

蔣夢麟見宿舍破敗如斯,心中難過,一時憂憤道:

倘若是我的孩子,我就不要他住在這個宿舍裏。

張伯苓聽罷,脱口而出:

倘若是我的孩子,我一定要他住在這裏。

梅貽琦見二人爭執,出來打圓場:

如果有條件住大樓自然要住,不必放棄大樓去住破房;

如果沒有條件那就該適應環境,因為大學並不是有大樓,而是有大師的學校。

“所謂大學者,非謂有大樓之謂也,有大師之謂也。”

這是梅貽琦在1931年出任清華校長,就職演講中的一句話。

振聾發聵,影響至今。

(從左至右)張伯苓、梅貽琦、蔣夢麟

的確,在這所簡陋的學校,匯聚了20世紀的中國大師們。

它擁有人類文明的璀璨星河,孕育了許多後世的大家英傑。

翻譯大師許淵衝細數他曾經的國文老師——

朱自清、聞一多、沈從文、羅庸等等。

幾十年過去了,許淵衝想起來還是很自豪:

這是中國有史以來最好的國文課。

著名作家,“中國最後一士大夫”**汪曾祺,**當年還是聯大的學生。

他在《人間草木》裏回憶了聞一多上課時的情景。

聞一多開了十多門課,詩經、楚辭、古代神話等。

最叫座的是古代神話課。

不僅文學院學生聽課,理學院、工學院的學生也去聽。

工學院在昆明拓東路,文學院在大西門,聽一堂課得穿越整座昆明城。

汪曾祺寫道:

聽聞先生講課讓人感到一種美,思想的美、邏輯的美、才華的美。

聽這樣的課,穿一座城,也值得。

汪曾祺最欣賞的還是沈從文先生,他追隨沈從文幾十年,文風深受其影響——平淡質樸,讀來口齒留韻。

他回憶聯大時的沈從文:

他(沈從文)不用手勢,沒有任何舞台道白式的腔調,沒有一點譁眾取寵的江湖氣。

1961年,汪曾祺與沈從文在北京中山公園

安靜的日子沒過多久,東躲西藏的生活又來了。

1938年9月28日,昆明大轟炸開始了。

《南渡北歸》描繪了第一次轟炸時的情景。

無情的炸彈冰雹一樣從天空傾瀉而下,觀看的人羣沒來得及嗷叫一聲便血肉橫飛,

人頭在空中如飄舞的風箏,四處翻騰,當空亂滾。

之後,跑警報成了師生、市民的一項共同活動。

電影《無問西東》跑警報場景

歷史學家何兆武在《上學記》中回憶聯大“跑警報”。

他説,梅貽琦五十好幾,可是極有紳士風度,永遠拿一把張伯倫式的彎把雨傘,走起路來非常穩重。

跑警報的時候,周圍人羣亂哄哄,他還是不失儀容,安步當車慢慢地走,同時疏導學生。

吳宓更絕,他在“跑警報”的過程中,居然還讀起了《維摩詰經》《涅槃經》《佛教史》等佛教書籍。

吳宓

當時炮火連天,偌大的中國,竟放不下一張安靜的課桌。

聯大的師生,卻能把處處變成課桌,在山洞下隨遇而安,繼續上課。

這份頑強與專注,刻苦與淡定,在亂世下尤為可貴。

《無問西東》裏,頭頂是飛機的轟鳴,耳邊是教授的知識

但轟炸畢竟是一個悲劇事件,不小心就命喪黃泉。

據馮友蘭回憶,華羅庚差點就被埋了。

空襲的時候,師生去“一線天”峽谷的最多。

有一次,一顆炸彈落在“一線天”門口,掀起的土把華羅庚埋了。

很快解除警報,附近的人才把他扒出來。

03.“我就是想做一個人傑”

聯大的老師燦若星河,在這樣的學術氛圍下,聯大的學生也熠熠生輝。

1999年,中國授予23位科學家“兩彈一星”功勳獎章。

這23人中,有8位出自西南聯大。

包括因長期受到放射性物質折磨,而離開人世的鄧稼先。

西南聯大時期,楊振寧和鄧稼先是同窗好友。

1948年,他們又在美國相遇。

一年多的時間,鄧稼先就拿到了博士畢業證書,即刻回國了。

當楊振寧再次聽到鄧稼先的消息,已經山河輪轉——

1964年,中國爆發第一顆原子彈;1967年,中國爆發第一顆氫彈;1970年中國第一顆人造衞星發射成功。

而鄧稼先,他昔日的聯大好友,正是中國原子彈研發事業的學術領頭人。

楊振寧也不甘示弱,1957年,他與李政道獲得諾貝爾物理學獎。

值此輝煌時刻,他們共同想起了自己的恩師——

西南聯大吳大猷先生,後被稱為中國**“物理學之父”。**

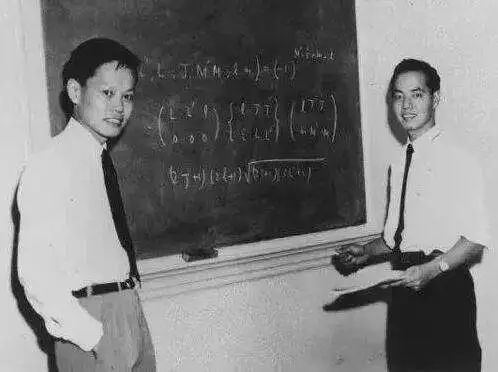

(左)楊振寧(中)吳大猷(右)李政道

兩位諾貝爾獎得主,都將自己的成就歸功於老師的栽培。

楊振寧説西南聯大是中國最好的大學之一。

他對物理學裏的愛憎,主要是在該大學度過的6年時間裏,培養起來的。

左圖楊振寧,右圖李政道

多年後,那些外語系的學生們——

趙瑞蕻翻譯了《紅與黑》;楊苡翻譯了《呼嘯山莊》;巫寧坤翻譯了《了不起的蓋茨比》;劉緣子翻譯了《人類的故事》。

許淵衝將《詩經》《楚辭》《唐詩三百首》《李白詩選》《西廂記》等國學經典,譯出國門,被譽為**“詩譯英法第一人”。**

2014年,許淵衝獲得亞洲第一個,“北極光”傑出文學翻譯獎。

他字句鏗鏘,自豪地説,我的根源在聯大,我的根源是聞一多、錢鍾書。

為天地立心,為生民立命,為往聖繼絕學,為萬世開太平。

真正的大學才能讓中華文脈不斷。

那是炮彈轟鳴,永無寧日的時代;那也是羣星璀璨,大師雲集的時代。

那是山河破碎,民族存亡的時代;那也是絃歌不輟,剛毅堅卓的時代。

彼時,有“三百年來一大師”之稱的**陳寅恪,**在王國維的墓誌銘上書寫了十個大字:

獨立之精神,自由之思想。

錢穆在悽風苦雨中,完成他的《國史大綱》。

生死存亡之際,他要喚起國民自信心,給年青一代以希望。

那時,西南聯大校歌,經過反覆篩選,終於在1939年問世。

這首由張清常譜曲,馮友蘭以《滿江紅》詞牌填詞的校歌,在昆明城響起:

萬里長征,辭卻了,五朝宮闕。暫駐足,衡山湘水,又成離別。絕徼移栽楨幹質,九州遍灑黎元血。盡笳吹,弦誦在山城,情彌切。

千秋恥,終當雪。中興業,須人傑。便一成三户,壯懷難折。多難殷憂新國運,動心忍性希前哲。待驅除仇寇,復神京,還燕碣。

校歌裏**“千秋恥,終當雪。中興****業,須人傑”,**振奮人心。

曾經的聯大機械系學生,兩彈一星功勳獎章獲得者王希季説:

我就是想做一個人傑,為抗戰出力,為建設出力。

那是物質貧瘠的時代,那是英才輩出的時代。

那時流落在荒野的他們——

“飄飄何所似,天地一沙鷗”一樣孤苦無依;

卻以“星垂平野闊,月湧大江流”般闊大的胸懷,包容雄偉的理想。

沒有人知道歷史曾在此走過,留下了英靈化為樹幹而滋生。

穆旦用來紀念戰友的一句詩,用來形容大師也恰當。

大師遠去,大師精神永存。

他們的人,他們的作品,他們的言行早已成為我們文化的一部分。

提醒着學子們,讀書才是讓你穿越迷霧,跨越低谷,後來居上的利器。

即使講不出“我就是想做一個人傑”,也記得努力過好這一生。