最後我想給大家講一隻自由豬的故事,也是這個演講標題的由來_風聞

观察者网用户_239515-2020-07-30 07:59

來源:一席

李翔偉 行為藝術家

大家會説我很感動,但是為什麼感動,眼淚從哪裏來,大家懶得追問,也不敢追問。大家很享受這種一直被感動的狀態,而不願意再往前邁進一步。

自由豬

2020.07.11 上海

大家好,我叫李翔偉,是一個行為藝術家,現在生活在上海。我原來的計劃是在上海一邊打工,一邊準備升學的事情,後面因為疫情的原因,就滯留在了這裏。

平時我是一個不愛出門的宅男,只有在做作品的時候才會變成一個勇敢的人。接下來我會展開我的幾件作品,跟大家講一講關於我的故事。

踹醒了

故事要從高考之前講起。在學藝術之前,我是一個理科生。那是一個特別普通的下午,因為參加作文比賽,語文老師讓我去辦公室幫他整理一下參賽的資料,因為課間的時間不夠,我就翹了一節體育課。

但是非常不幸的事情發生了,這件事情被我的班主任知道了。他匆匆趕來,一把把我拉到走廊上面,我藉着這個勢往後退了兩步,然後他開始助跑,接着等待我的就是一記飛踹。

在當時那個環境裏面,整個氛圍特別壓抑,每天都有很多不正常的事情發生。現在回想起來,我應該就是被那一腳給踹醒了。

因為從小喜歡美術,我就自然而然地轉到了藝術班。藝考的時候,我一個人去了北京,在一個大畫室學畫。那個畫室會給你灌輸一些藝術家的夢想,每天給你放《香水》,放《梵高傳》。我當時就下定了決心,一定要考到美院。

但是考前的東西跟我以前喜歡的那種亂塗亂畫是完全不一樣的,你要符合一個標準才會被美院錄取。在這個漫長的過程中,我對繪畫的熱情被消磨掉了,最後僅僅是靠着一點點對美院的憧憬和幻想,一考就是三年。

進入美院之後,我發現跟我想象的完全不一樣,好像美院也不是一個特別開放、特別自由的環境。

正好在讀書的那段時間,自媒體開始盛行。那個時候我想,跟美術館、美院這個體系比起來,好像互聯網是一個更加開放、自由、快速的平台。所以我就自己做了一個公眾號,叫5041,這個名字來源於我美院學號的後四位。

我不是一個當代藝術家?

做完了公眾號,我一直沒有急着往上面發佈內容。直到大二的某一天,我跟幾個朋友吃火鍋,整個人有點吃嗨了,我當時想今天晚上一定要把原來的一個方案實現。

我回到家,拿了兩塊事先準備好的塗鴉板,拿了噴漆,解鎖了一輛小黃車。在這裏我要交代一個背景,我們學校的本科校區跟研究生校區之間,是由一班公交車串聯起來的,就是565公交車,平時有很多學生坐這班公交車在兩個校區之間往返。

我當時的計劃是這個樣子的,我要在565經過的每一個公交站下面留下記號。在第一站,廣美生活區站,我留下的記號是**“我是一個當代藝術家”**。

在第二站廣大公寓站,我留下的記號是**“我不是一個當代藝術家”**。

就是這樣,以這種方式,我騎着小黃車一路往前走。這有點像青春偶像劇,裏面的痴情男女拿着一朵玫瑰花,自言自語地説,她喜歡我,她不喜歡我。

在那個晚上,565公交車經過的每一個站牌,都成了我揣測愛慕者心思的玫瑰花瓣。但最後我得到的答案是,“她不喜歡我”。

後面我就把這些圖片整理了一下,發了一篇公眾號,名字叫《我不是一個當代藝術家?》,當然這是一個疑問句。

廣美最後一個畢業生

時間過得很快,一轉眼到了2017年,那個時候是大二下學期,學校正在舉行學位授予儀式。當時我就覺得,學位授予儀式,好像在這個場合裏面可以做點什麼,於是我提前到了會場。

我發現整個學位授予儀式實際上是有很多漏洞的,比如學校沒有一個確切的畢業生名單,排隊也特別地隨意。這麼潦草的一個流程,我是不是可以上台假裝一個畢業生,去接受學位授予呢?

説幹就幹,我找了一個畢業生,跟他交換了一下衣服,非常順利地排到了畢業生的隊伍裏面。當時我所處的位置是版畫系的最後一個,雕塑系的第一個,兩個系都不知道我是哪個專業的。

快排到的時候,工作人員遞給我一張小紙條,讓我在上面寫下自己的名字,我當時就虛構了一個名字,叫王大力。我上台之前,主持人拿着話筒在整個會場念出了王大力的名字,我順利地上了台,跟院長握手,合影,完成了一系列的流程。

當時觀眾席上有我的一個朋友,他用手機拍下了這個視頻。晚上我把這個視頻編輯了一下,發到了公眾號上。當時我起了一個特別標題黨的名字,叫《廣美最後一個畢業生》。

當天晚上那篇文章的閲讀量就到了六七千,那是我第一次真真切切地意識到,喔,原來流量是這麼一回事。只要你做對了事情,它就會像滾雪球一樣滾起來了。

但是那件事情也給我帶來了很大的後坐力,因為我自以為好像做了一件聰明的事情,之後在很長一段時間裏面都不敢去犯傻。

負荊請罪一百天

冒充畢業生的事情過了沒多久,到了大二的期末,當時我身上已經背了很多債了。這些債一部分是因為我跟幾個朋友組小組,做樂隊,在學校裏面製造噪音,搶佔電梯,搶佔別人的舞台。還有我個人的一些行為,在學校裏面塗鴉、張貼海報,還把雕塑系的雕塑移來移去。

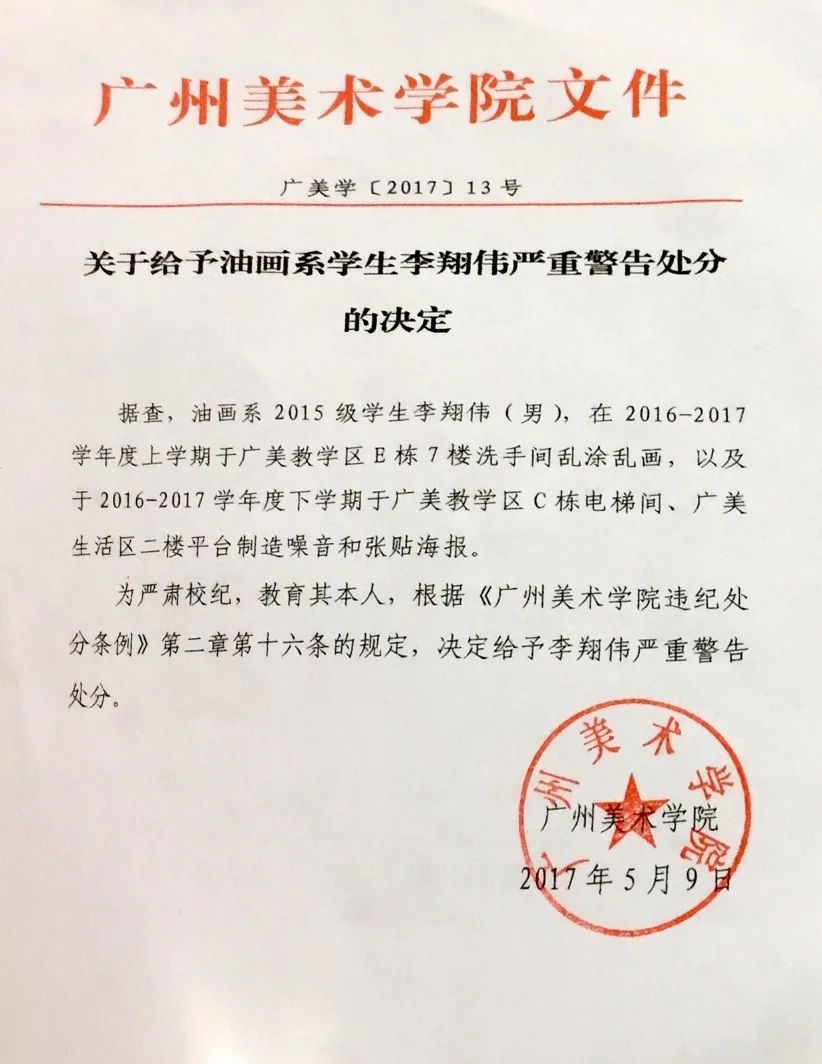

終於在2017年的5月9號,廣州美術學院給了我一個嚴重警告的處分。

被處分的還有我另外兩個朋友,收到這個處分之後我們就覺得,這件事情不可以就這麼算了。我們不斷地向學校申訴,每一次都要跟基層的老師聊幾個小時,但是到了最後,我們也沒能見到幕後大boss。

之後申訴的結果下來了,我還是維持原判,兩個朋友的嚴重警告降級為警告。大家可能以為這件事就這樣結束了,但是我覺得,不行。

我去查了一下紅頭文件的相關資料,然後找了一家淘寶店,打算把這個處分書印到幾件白色T恤的背面。在跟淘寶商家聊天的時候我發現,背面印處分書,正面就有一點浪費。所以我乾脆把T恤的正面分成一小塊一小塊的廣告位,向大家出租,收取廣告費。

我就在網上發起了徵集,最後收集到了17個廣告,這些廣告費就正好抵消了我在淘寶上做T恤的費用,相當於我沒有花錢就做了這麼一件事情。

這就是上身的效果。我當時打算穿着這件T恤,在學校裏面完成100天的負荊請罪。

我每天就穿着這件T恤去上課,去食堂,去逛街,去坐地鐵,去美術館。一開始都還蠻順利的,直到2017年9月24號,我穿着這件T恤去了比爾·維奧拉的展覽。

面壁思過

在開幕式上,我穿着這件T恤在前言所在的一個角落面壁站着。當然我的背面,我的處分書是面向觀眾的。

站了一會兒,美術館的主管就過來叫住了我,他們希望我離開這個展覽現場,説我影響到別的觀眾看展覽了,旁邊的保安還説要把我拉出去。但是主管制止了他,説不要,不要,他就是想要被拉出去。

經過交涉,主管同意我重新站回那個角落。但是過了一小會兒,有一個工作人員站到了我身後,他就這樣跟我保持背對****背站着的姿勢,一直到美術館閉館。

我是從9月14號開始穿這件T恤的,因為學校各個部門的介入,我從9月28號停止了穿這件T恤。原計劃100天的負荊請罪,最後只持續了15天而已。

一次電擊治療

2017年的時候,楊永信的事情又被媒體提了起來,但很快又被忘記了。好像很多事情都是這樣,不斷地被大家提起,又不斷地被大家放下。因為我本身是山東人,我就想根據楊永信的事情做一件作品。

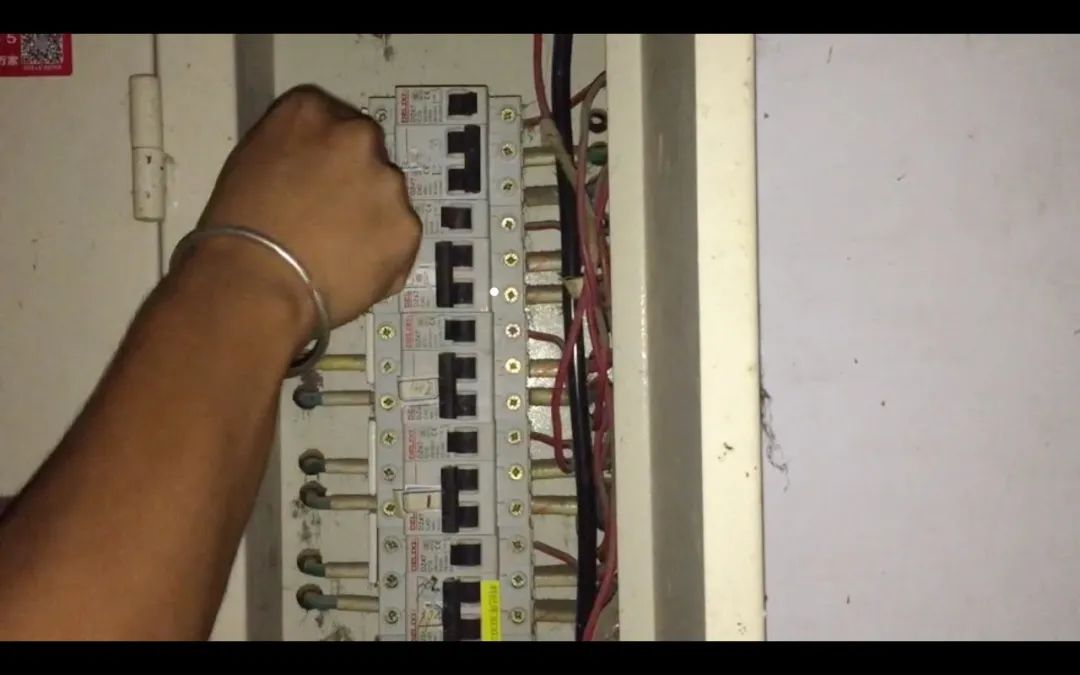

眾所周知楊永信是用電的,我是不是可以把楊永信代入到一個普通人的身上?實際上每個普通人也是用電的,只不過用的電不同,是家用電而已。

這個時候我萌生了一個把楊永信家的電閘拉了的想法。之後我去網上查楊永信家的地址,我發現那麼多人説要人肉他,但是沒有一個人知道他家到底在什麼地方。

我想,既然大家都不知道,那我虛構這麼一件事情,別人也拿不出確鑿的證據來反駁我。所以我就聯繫了一個朋友,讓他配合我拍攝了一部小短片,記錄的就是我拉一個電閘的過程。

拍完之後我把它發到了網上,聲稱我去拉了楊永信家的電閘。很快就激起了網友的討論,有人贊同,有人反對,有人説拉得好,有人説這樣是不道德的。

在大家討論到風口浪尖的時候,我就站了出來,我説這件事情是虛構的,我並沒有拉楊永信家的電閘。大家又轉過頭跑過來罵我,説你為什麼不去真的拉?

後面這件事情就像所有的事情一樣,一開始被大家質疑,被大家討論、追問,慢慢的,還是被大家忘記了。

從這件事情開始,我就把很多負擔都拋掉了。對我來説虛構一件可能發生的事情,給我的創作帶來了更多的可能性。現在本來就是一個沒有什麼真相的時代,在鏡頭下面反而更容易造假。我在做一些東西的時候,也可以規避掉不必要的成本和風險。

為什麼

上海雙年展是反人類的

事情到了2018年11月份,我當時還住在廣州,來看上海雙年展。當時整個展覽給我的感覺是非常不舒適,人很多,空氣也不流通,我就想發朋友圈吐槽一下這個展覽。

但是如果我發出來,朋友圈的人肯定會説,展覽、藝術作品都是非常個人化的東西。既然這樣,我就想找一個非常確切的標準,來衡量一下這個雙年展。

後面我去淘寶上買了一個空氣質量檢測儀,我想測一測場館裏面的空氣質量到底怎麼樣。但是當時我已經要離開上海了,我就託一個朋友劉演,由他帶着一個甲醛檢測儀,對上海雙年展30件作品所在的空間進行了空氣質量檢測。

最後出來的結果是非常驚人的,有3件作品甲醛超標,有27件作品的TVOC超標,只有3件作品的兩項指標均顯示合格。後面我就把這些圖片、數據整理完,又發了一篇公眾號,起了一個名字叫《為什麼上海雙年展是反人類的?》。

這次的質疑聲就更大了,大家説一百多塊錢在淘寶買的空氣質量檢測儀,它的數據肯定是不可信的。

後面也有記者聯繫到我,他們希望帶着一些專業的設備,重新到上海雙年展的場館裏面去測一次。但是因為各種各樣的原因,這件事情是沒辦法進行的。在這樣的情況下,數據的真假到底還有多重要呢?

波西米亞狂想曲

大概在一兩年前,我是一個特別喜歡看土味視頻的人。我發現不管是抖音還是快手,它們都非常依賴背景音樂。再就是這些看起來非常魔幻搞笑的視頻,實際上都有一個悲劇的內核,我當時就覺得這個東西是不是可以轉變一下?

那時候是2018年底,2019年初,《波西米亞狂想曲》正在熱映,我看完之後非常感動,就想拿《波西米亞狂想曲》和土味視頻做一個混剪。這就是做出來的結果。

▼ 我們強烈建議你,點開視頻並全屏觀看

剪輯完這個視頻,我把它發到了微博上,很快就萬轉了。但是這個視頻之後,我就再沒有做過同類型的作品了。

很多人説在快手和抖音上面可以看到真正的中國,但我覺得更多的是幻覺和假象。**大家會説我很感動,但是為什麼感動,眼淚從哪裏來,大家懶得追問,也不敢追問。大家很享受這種一直被感動的狀態,而不願意再往前邁進一步。**土味視頻也好,塗鴉也罷,好像慢慢就會淪為被大家消遣消費的玩意兒。

掌握了PS

除了剛剛講述的那些作品,在過去的幾年裏,我大部分的精力是放在圖像的製作上的。在生活裏面我是一個不會拍照的人,因為拍照,我時常會被網紅前女友吐槽。

後面我就想到了一個方法,買了一台膠捲機,拍完之後不用馬上拿給女友看,要等一段時間。所以基本上我出門的標配是,一台手機拍我真正想拍的內容,一台膠捲機用來拍女朋友。可能也是因為這個,我更喜歡去改造別人的圖像,而不喜歡自己去拍攝圖像。

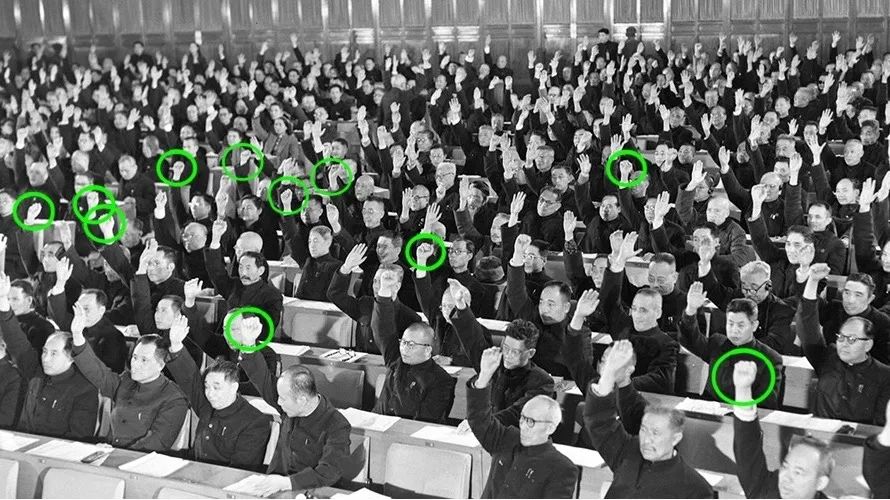

真正開始改造別人的圖像是在2016年,成系統地做大概是2017年。當時我在網上找了一系列的老照片,像現在大家看到的這張。我發現雖然所有人都在舉手,但他們的手勢是不一樣的。我就乾脆用圈圈把舉拳頭的和舉布的區分出來,重新給它取一個名字:《剪刀石頭布》。

▲《剪刀石頭布》,2017

用這樣的方法處理過之後,這張老照片好像有了更多的解讀空間,我就用同樣的方法去處理了一系列作品。

好比説這一張,它的背景是表揚獎勵獨生子女大會,我用奧運五環的顏色把他們的母親和孩子圈了起來,配合的標題是《冠軍只有一個》,這種在競技體育裏面會用到的詞語。

▲ 《冠軍只有一個》,2017

這一張是兩個小男孩在一棵樹下面和好,叫《少生孩子多種樹》。

▲ 《少生孩子多種樹》,2017

《一個巴掌拍不響》,

▲《一個巴掌拍不響》,2017

一羣老年人、中年人聚在一起,大多數都是男性,看着這個電視機,我取名叫《憂傷的嫖客》。

▲ 《憂傷的嫖客》,2017

在這個系列裏面,我非常喜歡用我喜歡的樂隊和歌曲的名字。因為我覺得它們在流通的過程中,本身就具有非常豐富的含義,如果我再拿過來用的話,配合我的圖片,會產生一個非常有趣的化學反應。

《性手槍》

《我們一起離開吧》

《朋友圈》

這是一個大系列裏面的小系列,今年的高考也剛剛結束,這一張是《權力的遊戲之百家爭鳴》。

《權力的遊戲之垂簾聽政》

《權力的遊戲之君主專制》

《權力的遊戲之三權分立》

這張圖片原本是一個記者去採訪一個女性藝術家,女性藝術家是赤身裸體的。我在網上找了一些關於女性和裸體的詞語,把它們密密麻麻地填在了女性藝術家的身上,取了一個名字叫《玫瑰色的你》。

這一張《一萬個名字》也是,只不過母親身上填的紅字是關於生育、關於女性的。

這是一個案發現場,地上有一個用粉筆畫出來的人形。我當時在網上找了一些關於輿論、關於自殺的詞句,把它們填到那個人形裏面去,遠遠地看上去就像血一樣,這張作品的名字叫《街道殺死奇怪的動物》。

時間到了2018年,那個時候我也比較熟練地****掌握了PS,我當時想換一種方法,把原來圖片上的一小部分替換掉,變成一張新的圖片。

我最先下手的是幾張Windows XP非常經典的桌面,藍天白雲,這是當時試的第一張。

▲ 《Windows 01》,2018

這張圖原來是有個人看着下水井,我把他看的地方替換成了電腦桌面。

▲ 《Windows 03》,2018

這是一個建築工地,外面是一片廢墟,我把他們窗外的風景換成了桌面。

▲ 《Windows 02》,2018

這是在工地的廢墟上面,有一個建築工人站在頂端,也不知道是在沉思還是在幹什麼。我給他配了一個手持花環的雕像,看起來好像這個天使要給他加冕一樣,這個作品的名字叫《高山下的花環》。

這是一個女性在做手術,我在她的私密處放了一道彩虹出來,叫《Pink Floyd》。

這是原本有一個電工在維修線路,我想如果我加一隻老虎,看起來好像電工是被老虎趕上去的一樣。配了一個名字,叫《給親戚看到我一個人食吉野家》。

聽過這首歌的人可能會知道,這是講一個大齡女青年在吉野家碰到了自己的親戚,雖然説自己跟那個親戚的年齡差不多,但是對方已經結婚,並且有小孩了,她困在吉野家怎麼逃都逃不掉的一個故事。

《冰與火之歌》

《晚春》

帶走你的愛

有很長一段時間,我都是對着電腦屏幕來做這些圖片,直到2018年的時候,學校組織我們去雲南下鄉寫生。當時住在一個古鎮裏面,我經常跟朋友結伴,騎着摩托車去採風。

有一天路過一個彎道,我看到了一句標語叫“帶走你的垃圾”,當時我覺得這句話太冷酷了。在這麼一個時刻,如果能看到一句浪漫的、有温度的標語,感受肯定會很不一樣。

此情此景,我想到了當時已經分手的網紅前女友。交往的時候,一直説要去旅行,要去騎摩托車,但直到分手也沒有實現。想到這裏,我就有了塗改這句標語的衝動。

第二天,我帶上噴漆,和朋友又到了這個彎道,把“帶走你的垃圾”改成了“帶走你的愛”。

改完之後我跟朋友騎着摩托車繼續往前走,走着走着下雨了,無奈我們就要折返。返回的時候我們又路過了這個彎道,當時還下着小雨,我騎着摩托車往前走,在這個轉彎處,我看到“帶走你的愛”這五個大字在往後走。

那是我第一次真真切切地意識到,原來一件作品在線下是如此有力量的。

當我跳脱出電腦屏幕,在現實生活中做一些改動的時候,它會帶來如此奇妙的瞬間,從那之後我就把越來越多的精力放到了線下。

同樣的作品還有這一件,《介乎法國與旺角的詩意》。有一天我路過一個建築工地,看到工地上那種常見的三色布,我發現它跟法國國旗的配色是一樣的,只不過順序不同。

我把它們收集了起來,裁成一條一條的,重新拼湊成了一面法國國旗。做好了之後,我就拿着這面法國國旗到天台上去搖。

但是很快,這面法國國旗就被大風給吹爛了。

這是我的另外一件塗鴉作品。當時我住的那個南亭村,因為下水道維修,從外面運來了很多很多這樣的水泥管,每天我吃飯上課的時候都要路過它們。我當時就想給它們做一些改動。

於是我帶了一些三色的塗鴉板,大家都知道YouTube在國內有一個暱稱叫“油管”,我就在這些水泥管上全都噴上了“You****Tube”的標誌。

這是當時那個工地,全都是我塗的這些YouTube。

後面隨着施工慢慢地進行,這些YouTube也慢慢消失在了村裏,直到最後一個都不剩了。後面有網友打趣説,究竟是我這一個YouTube先被看到,還是另一個YouTube先被看到?誰都説不好。

這是村子裏的一些鄉村振興宣傳牌,他們原本就會畫上一些小鳥,我就把這些小鳥給替換成了“推特”的小鳥。這個作品在很長一段時間裏都沒有人發現,直到後面被美院的學生髮現,又給我塗掉了。

這是我在村子裏的一些垃圾桶上噴的“不可回收藝術家”。

下面是一個視頻作品。在我們學校有一個廣美湖,廣美湖周邊零零散散地擺着一些雕塑,年久失修,沒有人管。我每次走過它們都覺得,這些雕塑實在是太孤獨了,有的已經掉色了,有時候下大雨還要被淹。

這些雕塑裏有一個是李大釗的,李大釗是當時把《國際歌》引入到中國的一個非常重要的人物。有一天晚上,我就帶了一個頭戴式的耳機,來到廣美湖邊找到李大釗,重新給他放了一遍他當時引入中國的《國際歌》。

▲ 《重塑雕像的權利》,2018

404

隨着線下的塗鴉做得越來越多,我對線上的那些作品越來越沒有什麼興趣了,這個時候我的P圖也越來越偏塗鴉、偏卡通了。我改造了一張Google的頁面,給它起名叫《地球最後的夜晚》。

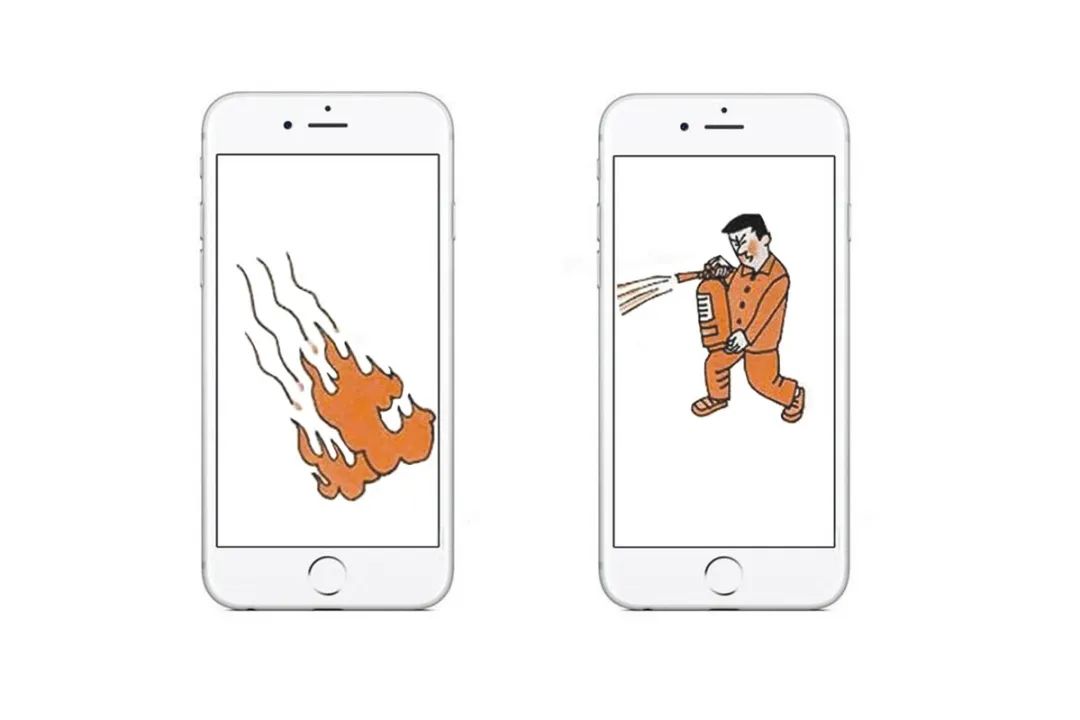

這張圖片是兩個手機,其中一個手機裏面有個小人拿着滅火器想救火,但是着火的地方是在另一個手機裏,他是救不到這個火的。

▲ 《救火少年》,2019

疫情期間我做了很多關於404的圖像,這一張是《草間彌生在中國》。

這一張是《獨身的理由》,

《龍的傳人》,

這一張是我改編的一張《火影忍者》的截圖,叫《忍者》,

這是我改編的一張厲檳源的作品,叫《2020》,

這是改的班克西的,《No Future》:

這是改編了另一個行為藝術家的,我起名叫《愚公移山》,

這是這一系列裏面我最喜歡的一張,我當時選了哪吒自刎的那個畫面,起的名字叫《玫瑰色的你》。

與此同時我更多的精力還是放在線下,在江邊放了一塊“好望角”的路牌。

我和幾個朋友跑到鄭州去,塗了一句“河南人是中國的黑人”。我把這張圖片發到網上之後,很多人都罵我。但實際上它是一句語言遊戲,如果你覺得這句話是歧視河南人的,那你本身就是一個歧視黑人的人。

這一張圖片是在廢墟里,拆遷拆到只剩下這一個拐角,我在拐角這個地方寫了“生死攸關轉折點”。

這是一個城中村,廢墟的後面你就可以看到萬達,我在一面廢牆上寫下了“他們的微笑是我們的證據”。

在沙發上寫“我在這裏等你”。

這是另一個廢墟,“怎麼城市要用農村去換不老藥?”

這是我改編的羅大佑的一句歌詞,《青春舞曲2000》,它裏面的原句是,“怎麼城市需要不老的仙藥”。

我在一些殘磚廢瓦上面寫下了“證據”,當時正好有人騎着車從村子裏面出來,他在看着這些“證據”。

這是我跑到長江邊上塗的。這句話本身是我寫的,把它發在互聯網上,以文字的形式呈現,也就那麼一回事。我想如果我把它放到線下,會不會有不一樣的感覺?

我當時到了長江邊,看到有條路的一半都是垮塌的。當天晚上我就回去,買了滾筒,買了油漆,又回到這裏,半夜塗了這幾個大字,“我愛國無罪,愛你有罪”。在塗這個“國”的時候我還不小心塗錯了,這個“國”顯得特別粗。

這是2020年我做的第一個塗鴉,也是目前為止做的最後一個。這個塗鴉在石家莊,它上面寫的是“跟石家莊比起來,北京離東京更近”。

這句話我是從梁文道那裏聽來的,梁文道説他也是從別人那裏聽來的。這句話是什麼意思呢?在我們今天這個時代,大城市雖然相隔得很遠,但生活在其中的人們更能夠相互理解,一牆之隔的石家莊反而被忽略掉了。

隨着這種塗鴉越做越多,我發現塗鴉實際上也有它自己的慣性和困境。這種寫大字的塗鴉,它的內核實際上是文字,而文字是危險的。中文現在又是這個樣子,如果你不能把事情説清楚,可能就會越説越模糊。

這個困境跟土味視頻加搖滾樂蠻像的,很多人都沉浸在這種表面的自我感動中,浪漫給大家提供了一個不作為的避風港。

自由豬

到了這裏我要講的故事接近尾聲了,最後我想給大家講一隻名叫阿邦的自由豬,也是這個演講標題的由來。

阿邦早年是被一個美院學生收養的,商家騙他説這是一隻永遠都長不大的寵物豬。但是隨着時間的推移,阿邦越長越大,越長越大,直到在陽台上都藏不住了。它的主人發現被騙了,但處理又處理不了,寄又寄不走,怎麼辦呢?畢業的時候,主人把它遺棄在了美院旁邊的南亭村裏。

▲ 阿邦在南亭村

一開始,一隻豬出現在村子裏面肯定會特別奇怪,但是慢慢地大家也跟它友好相處。學生給它喂吃的,村民見到它也不會趕它,如果它生病了,村裏的診所還會拉它去打針。就這樣,阿邦在南亭村裏生活了好幾年,慢慢變成了一隻網紅豬。

直到有一天,村子裏面來了幾個彪形大漢,把阿邦給綁走了。最後的結果大家可想而知,無非就是被殺了,被分了,被吃了。後面我根據阿邦的故事做了一個視頻,以此來紀念它。

▼ 強烈建議點開視頻並全屏觀看。

在過去的幾年裏,我試着卸下自己身上的包袱去冒險,去做自己想做的事情,去説自己想説的話,去招惹麻煩,去得罪別人。

在這個過程當中,我有時候會表現得很勇敢,有時候又會表現得很懦弱,有時候我完全不在意別人對我的看法,有時候又小心翼翼地去經營自己的人設。我招人喜歡,但好像更招人討厭。他們都恨我,但我以他們的仇恨為榮。

謝謝大家。