北斗三號開通,91歲高齡首任北斗衞星導航系統總設計師孫家棟坐輪椅見證_風聞

2023希望下巴不脱臼的阮萌萌-观察者网编辑-2020-07-31 14:41

本文轉載自“文匯報”,作者陸正明

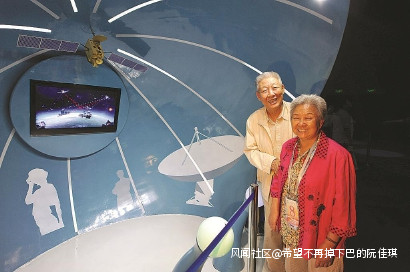

在今天上午舉行的北斗三號全球衞星導航系統建成開通儀式上,已91歲高齡、曾擔任“北斗導航實驗衞星”工程和月球探測一期工程總設計師的中國科學院院士孫家棟坐着輪椅來到了儀式現場。

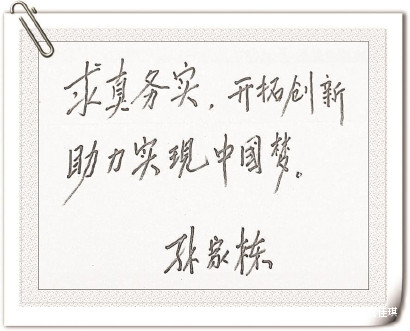

去年,孫家棟院士曾接受文匯報記者專訪,並欣然題詞。讓我們通過這篇近距離報道再回憶一下孫家棟和航天之間的精彩故事。

1999年,黨中央、國務院授予23位當年為研製“兩彈一星”做出突出貢獻的科技專家“兩彈一星功勳獎章”,孫家棟這年70歲,是其中最年輕的。

2009年,他80歲生日時,收到98歲的錢學森賀信。信中説:“你是我當年十分欣賞的一位年輕人……你是在中國航天事業發展歷程中成長起來的優秀科學家,也是中國航天事業的見證人。自第一顆人造地球衞星首戰告捷起,到繞月探測工程的圓滿成功,你幾十年來為中國航天的發展作出了突出貢獻,共和國不會忘記,人民不會忘記。”

2016年,他完成收山之作“風雲二號”氣象衞星。在60多年的航天生涯中,由他負責主體設計的衞星多達45顆,一度同時負責3個型號衞星的總體設計,被稱為“總總師”。

衞星總體設計充滿挑戰與壓力。設計時的難題、發射前的焦慮、升空後的擔憂,時刻伴隨着航天人。但與航天打了半個多世紀交道的孫家棟卻説:“航天已經成了我的愛好。”

孫家棟説:“我這一生換過幾次專業,土木工程、飛機設計、導彈研製,曾經還想學汽車製造,最後做了幾十年航天工程。是機遇把我引到時代高新技術的前沿。”“國家給予我這樣的重任,受到國家這樣的信任,我確實感到非常榮幸。我願意貢獻自己的一切力量。”

數易專業,終生結緣衞星

孫家棟祖上由山東牟平闖關東,幾經周折,在遼寧蓋縣定居下來。他父親是老孫家數輩子來第一個讀書人,畢業於張學良創辦的瀋陽師範學校。1929年孫家棟出生時,父親已是蓋平師範學校校長。

1942年,高小畢業的孫家棟迎來人生第一次專業選擇,考上了哈爾濱第一高等學校土木系。“在那時的東北,建高樓、築水壩、造大橋就是相當先進的技術了。”但沒等畢業,學校因戰亂停課,他不得已輟學了幾年。1948年年底,東北全面解放。由蘇聯人管理、用俄語授課的哈爾濱工業大學招生。孫家棟考入學校預科學習俄語,希望今後能學習汽車製造。

1950年元宵節,一碗紅燒肉改變了他的人生軌跡。那天,孫家棟計劃去姐姐家過節,但聽説晚上學校食堂有紅燒肉,“那時候條件比較差,紅燒肉很難得,我就留在學校沒走。晚飯時,學校來人宣佈,空軍在我們這批學生中招人,有意者馬上可以報名。”孫家棟當晚報名即獲批准,並登上了前往瀋陽空軍第四航校的火車。

在航校,孫家棟的工作是俄語翻譯。1951年7月,中國空軍選派30名年輕人去蘇聯茹科夫斯基空軍工程學院學習。經過多輪考核、層層選拔,孫家棟成為其中之一,學習飛機設計、維修和管理。

1958年,孫家棟等23名學員學成歸國。在蘇聯近7年的留學生涯,他各科全優,畢業時獲得了蘇聯最高蘇維埃授予的斯大林金質獎章。當年,蘇聯紅軍全軍只有13人獲得這一榮譽。

這時,由錢學森任院長的我國第一個火箭、導彈研究機構——國防部第五研究院組建不到兩年,急需人才。這23位留學生回國前夕,聶榮臻元帥看中了他們。空軍司令員劉亞樓説:“聶帥要人,我不敢不給。給你三分之二,我留8個。”這批留學生中,除了孫家棟,還有孫敬良、李伯勇、於龍淮、劉從軍等,都成為日後中國航天領域的知名專家。孫家棟轉換專業方向,開始了9年的導彈研製生涯,由總體設計員、總體組長、總體設計室主任,直到擔任總體部副主任,參與了我國這一時期所有型號導彈研製、開發。

1967年7月29日,孫家棟仍然清楚記得52年前這個日子。北京盛夏,“文化大革命”也日漸火熱,由於行政領導幹部“靠邊站”,國防科委的一位參謀直接到他家裏,傳達一份命令:“中央決定組建空間技術研究院,錢學森任院長。錢學森向聶榮臻元帥推薦了你。根據聶老總指示,上級決定調你去負責我國第一顆人造地球衞星的總體設計工作。”從此,他終生結緣衞星。

兩度直言,“東方紅”唱響太空

1957年,蘇聯發射了第一顆人造地球衞星。次年,在中國共產黨八屆二中全會上,毛澤東主席説:“我們也要搞人造衞星。”上世紀60年代,中央下決心加快衞星研製,但當時衞星研製分散在中國科學院和其他若干個部門,組織領導和指揮調度不便。“文革”開始後,工作更是困難。為此,中央決定組建空間技術研究院,把科學院和五院的力量組織起來。孫家棟説:“科學院的人理論、學術水平高,但沒有搞工程的經驗。我們研製導彈,已經搞了三四個回合,多少有點經驗,就調了十幾個人過去。”

孫家棟説:“1967年,中央向我們交了底,希望我們用3年時間,到1970年時把衞星送上天。目標是‘上得去、抓得住、看到見、聽得到’。原來的方案考慮科學實驗的需要,現在看不難,但以當時的條件看,複雜了點。”他説服一些老專家,提出了“兩步走”的計劃,先實現衞星上天,解決有無問題,再研製有探測功能的應用衞星。

方案修改後,卻沒有拍板的人。孫家棟為衞星研製首次壯膽直言,找到時任國防科委副主任劉華清,説:“你懂也得管,不懂也得管。你們定了,拍個板,我們就可能往前走。”儘管劉華清並不分管,但考慮片刻還是對他説:“技術上你負責,其他問題我負責,我拍板。”

1969年10月,周恩來總理和李先念、餘秋裏等在人民大會堂聽取衞星研製進展彙報。彙報前一天晚上,孫家棟一夜沒睡好。有件事壓在他心頭,想對總理説。但説了,可能被扣政治帽子;不説,衞星有隱患。他説:“那時正是‘文化大革命’高潮,人人都戴毛主席像章。好多衞星儀器上鑲了像章,有的還很大很漂亮,使儀器超出設計重量。但生產單位説超重的是毛主席像章,設計人員不敢説不行。重量增加,必然改變儀器的散熱性能,降低火箭的可靠性。”

彙報過程中,周總理一再追問各種細節,強調要萬無一失。孫家棟覺得此時不説,今後可能再沒有這樣好機會了,就鼓起勇氣向周總理提了出來。對孫家棟反映的問題,周總理答道:“大家看看人民大會堂這個政治上這麼嚴肅的地方,也不是什麼地方都要掛滿毛主席的像,我們這個會議室就沒掛嘛!政治掛帥的目的是要把工作做好,而不是把政治掛帥庸俗化。搞衞星一定要講科學,要有科學態度。”周總理的話,化解了孫家棟徹夜憂心的問題。

1970年4月24日21時35分,火箭噴出的烈焰劃破酒泉夜空,15分鐘後,傳來“星箭分離”“衞星入軌”的消息,“東方紅一號”衞星發射成功,《東方紅》樂曲從太空傳來,響徹全球。這一天,後來被定為“航天日”。

逆向思維,屢屢化解航天難題

孫家棟是左撇子,為上學才學會了右手寫字,年輕時有左右開弓打乒乓的絕技。在工作中,他也有一套“逆向思維”的絕招,常常有出人意料、令人歎服的思路和點子。

在確定“東方紅一號”總體指標時,各系統為保險起見,都給自己申請較多的功耗,但許多實際做出來的設備功耗卻低於申請的指標,導致設備散熱少,整個衞星的温度變低,原設計的熱平衡被打破。如果重新研製,衞星設備眾多,任何細小改動都會影響全局,拖累進度。孫家棟想出了一個簡單而絕妙的主意——在功耗達不到設計指標的系統串聯功耗電阻,缺多少補多少,直到達到設計指標。後來,他又用同樣的思路,以增加配重的方法,解決了儀器重量低於設計的問題。

1970年5月,孫家棟受命主持我國第二顆人造衞星“實踐二號”總體設計。這是一顆搭載了遙測和空間探測儀器的長壽命衞星。在模擬太陽光照射衞星北極進行熱真空試驗時,發現衞星附艙I的温度比設計低了15℃,設備如果長期處在這樣的環境裏,將會影響壽命。有人提出可以用孫家棟在“東方紅一號”時用的辦法,以串聯電阻、增功耗來提升温度。但太陽能電池總供電功率不到10瓦,並且已被各系統分配完畢,沒有富餘。孫家棟又一次提出了一個匪夷所思的設想——吸收一些太陽的熱量到衞星內部。

根據他的方案,“實踐一號”長出了兩隻黃金“耳朵”。黃金的出色吸熱性能,把太陽的熱量吸收到衞星內部,使艙內温度達到了設計要求。原設計壽命為一年的“實踐一號”實際在太空工作了8年,大大超出預期。

兩度越權,有擔當方是真男兒

與別人説話時,孫家棟總是眼瞼微微下垂,帶着笑意,語調平緩,寧靜穩重。但為了衞星,這樣一位航天工程大師卻曾在發射現場兩次越權,發出本不該由他下達的指令。

1974年11月5日,我國第一顆返回式遙感衞星即將升空,卻突然沒有收到衞星內部供電成功的信號。衞星沒有內部供電,意味着即使上了天,儀器、設備也無法工作,只是一坨漫遊太空的鐵疙瘩。此時,離火箭點火只有幾十秒。按照程序,停止發射的指令需要逐級上報,再由上級下達給指揮員,來不及應對這樣的緊急情況。一片沉寂中,孫家棟大喊了一聲:“停止發射!”

按照規定,現場指揮員不應聽從孫家棟的指令。但中國航天史上奇蹟般的一幕居然發生了:指揮員執行了一個由不該發指令的人發出的、按規定不該執行的指令,發射程序戛然中止!這是承擔着極大技術風險和政治風險的越權,極有可能被無限上綱。有人説,孫家棟喊了這一聲後就昏了過去。

幾十年後他回憶那一刻時説:“那天我是昏過去一次,但不是叫停的時候。叫停以後我們還組織了排查,發現有一個插頭鬆動,修復後又恢復發射。但最終這次發射還是失敗了,火箭在升空幾十秒後爆炸。我是在那時候昏過去的。”後來查明,失敗緣於火箭裏一根導線,外頭膠皮完好,裏面銅絲質量不好,被升空時的震動震斷了。

十年過去,1984年4月,孫家棟又一次為挽救危急中的衞星越權發了一道指令。4月8日,長征三號火箭把我國第一顆試驗通信衞星送上太空,第二天就發現電池温度超過設計上限。剛從西昌發射現場回到北京的孫家棟立即被召到西安衞星測控中心。經過和技術人員商議,孫家棟初步判斷是衞星相對太陽角度變化導致衞星發熱,提出了對衞星進行大角度姿態調整等處置方案,衞星温度得到控制,但還是不能正常工作。他和技術人員又模擬試驗了幾個晝夜,發現到某一特定角度時,可以將温度降到設計指標以內,便向控制指揮人員提出“再調5度”的指令。

按正常程序,這一指令要經過精確運算、形成文件、經過審批才能執行,但此時衞星長期温度超過設計指標,情況緊急,指揮現場的幾位操作人員在一張白紙上寫了“孫家棟要求再調5度”,要他簽字立據。孫家棟毫不猶豫,在紙上籤下了自己的名字。

隨着指令執行,衞星角度調整,電池温度逐漸正常,我國第一顆試驗通訊衞星獲得成功。

妙做“減法”,“嫦娥一號”圓夢月球

2007年10月,“嫦娥一號”完成繞月飛行。那一刻,全國觀眾通過電視看到一位頭髮花白的老人,背對飛控指揮中心歡騰的人羣,掏出手帕,默默擦拭眼淚。這位老人就是孫家棟。這年他78歲。

孫家棟一生設計了幾十顆衞星,唯對“嫦娥一號”如此動容。他説:“因為這是中國航天事業非常大的一步跨越,是‘東方紅一號’後的又一個里程碑。”繞月的航天動力學與地球衞星完全不同。地球衞星上天圍繞地球轉,是雙體關係。探月工程要考慮地球、月球和衞星的三體關係,非常複雜;探月衞星飛行距離38萬公里,地面測控能不能跟上,也是一項考驗。

面對如此複雜的問題,孫家棟提出的方案是整合我國現有技術,實施探月工程。他説:“後來成為探月工程首席科學家的中國科學院歐陽自遠院士為推動探月,從上世紀90年代起就做了很多事,方案搞了10年。後來他找到我,動員我也來搞探月工程。我就給他出主意,把方案簡化,不要為探月另外設計、製造火箭,也不要另建測控系統,利用我們搞了40年航天積累的各種火箭、衞星,三四年就給你打上去。”

孫家棟説,按原來思路,探月工程要花100多億元,利用現有的條件,12億元就能辦成這個事。

方案有了,經費批了,孫家棟的壓力更大了。他説:“最早開展探月的兩個國家,蘇聯、美國第一次都沒成功。蘇聯的撞到月球上,美國的沒抓住,跑了。我們用‘東方紅三號’衞星平台、長征三號甲火箭以及現有的衞星測控網和天文測量系統,質量到底能不能保證?衞星上去後能不能抓住?現在‘嫦娥一號’成功繞月,説明這條路走對了。中國的航天事業發展真是了不得。”

歐陽自遠評價:“孫先生是一個善於把複雜問題簡單化的‘高手’。”孫家棟則説:“所謂總體,就是用最可靠的技術、最少的代價、最短的時間、最有利的配合、最有效的適應性和最有遠見的前瞻性,制訂出最可行的方案,保證獲得最好結果的一種方法和體制。”他的這一理念在探月工程中得到了充分展現。

90歲的“天基基礎設施”宣傳員

回顧中國航天事業的發展,孫家棟説:“我是經歷過舊社會的人,那時什麼東西前面都要帶個‘洋’字,洋釘洋火洋油,因為我們自己生產不了。經過幾十年時間,我們國家就能發射自己的航天飛行器到月球,實在太不容易了。”

回憶蘇聯專家一夜之間撤走後的艱苦歲月,孫家棟銘心刻骨:“那時我們還都是年輕的知識分子,通過這麼件事,真正認識到了高新技術絕對要靠自己。中國航天事業起步,最主要的是靠自力更生。核心的一定自己得會做,你不賣給我了,我們自己還能做。中國航天事業如果不是從一起步就自力更生、獨立自主,不會發展到現在。”

採訪中,孫家棟反覆説:“航天不是一個人能辦成的事,靠的是集體智慧和國家支持。”他説,中國航天事業在起步的時候,黨中央和錢學森等老一代科學家規劃得非常合理,幾乎沒有走彎路。每一個型號、每一顆衞星都立足當時的技術條件,服務國民經濟和國家安全,不搞花架子。先是國家急需的遙感、通信,然後再是投入大、要求高的定位導航系統。

他説:“我一輩子設計了40多顆衞星,但現在中國一年就發射二三十顆,年輕人機會多、成長快。我退下來,讓年輕人能得到更良好的發展。只要年輕人不找,我就不再管‘天上的事’。”

他把對航天事業的情感,從天上轉到地面,成為“天基基礎設施”宣傳員。他説:“水、電、道路是地面基礎設施,衞星是國家提供的天基基礎設施,要好好利用。比如,‘北斗’能提供時間和空間的座標,能辦成很多事,只要你會玩,名堂就能越來越多。比如,在翻耕土地時用‘北斗’定位,把壟起得直,莊稼種得整齊,機器收割時就能減少遺漏,增加收穫。只要有人想聽,我就去講。把天上的衞星好好用起來,能創造巨大的社會財富。”