極客與管家:深圳憑什麼成功?_風聞

饭统戴老板-饭统戴老板官方账号-有趣且深度的硬核财经2020-07-31 07:28

作者:張緯傑

編輯:李墨天

支持:遠川研究所國際組

知乎上曾有一個百萬瀏覽的熱門問題:“為什麼很多年輕人喜歡去深圳工作?”高贊回答主要涵蓋了4個共同點:包容、創新、開放、機會多。有人把這四點統稱為“深圳精神”,其實,深圳精神的本質就是管家意識,或者説服務意識——服務好這片土地上的居民、企業,為他們提供良好的基礎環境,他們自然會茁壯成長。

無獨有偶,去年7月,日本眾議長大島理森在深圳開啓了他稱之為“學習未來”的旅程。這是時隔25年後,大島理森第二次訪問深圳。“挑戰、創新、勇氣”是他眼中今日深圳的關鍵詞,他坦言,這次訪華除了去北京外,特別選了西安和深圳。

去西安,是為了瞭解歷史,來深圳,是為了感受未來。

今年8月26日,是深圳特區成立40週年紀念日。40年前,深圳沒有一所大學,沒有一家研究所,科技資源幾乎為零。如今,深圳不僅在4G和5G技術、基因測序、超材料、柔性顯示、新能源汽車、石墨烯太赫茲芯片等高新技術領域位於全球前列,更誕生了華為、大疆、騰訊這樣的世界級公司。深圳在全球城市競爭力指數排名居中國第一、智慧城市發展指數中國第一。

那麼,如此巨大的轉變究竟是怎樣實現的?答案首先是不侷限於眼前利益的提前佈局。

改革開放初期,由於深圳與香港的人力成本差異,許多港商將工廠辦到了深圳,這帶來了深圳早期“三來一補”企業的繁榮。1987年,深圳出口貿易額已位居全國第三,1992年躍居第一。不過,雖然“三來一補”為深圳早期經濟發展打下了基礎,但高能耗、高污染的後果也很快顯現出來。

1993年底,在時任市委書記厲有為主導下,深圳出台決議,停止登記註冊新的“三來一補”企業,而特區內已辦的“三來一補”加工業只要屬於嚴重污染環境的,也都堅決遷走。

與此同時,1995年7月,深圳正式提出“科技興市”戰略,明確把信息產業、新材料、生物技術作為今後發展的三大支柱產業,這一佈局比其他城市早了將近10年。正是由於搶佔了先機,使深圳及時把握了上世紀90年代美日發達國家電子產業轉移的趨勢,開始了第一次產業升級,逐漸建立起高科技產業基礎,華強北就是當時的代表性產物。

提前佈局,只是深圳科技產業崛起的第一個原因,如果説這個原因體現了深圳的“極客精神”的話,那麼第二個原因就是深圳政府的“管家意識”。

這種致力於發展高新科技產業的“極客精神”與講究服務的“管家意識”與深圳特區剛成立時的特點緊密相連。作為一個小漁村,既沒有豐富的自然資源,也沒有深厚的歷史積澱。深圳要發展,只能面向未來,做死磕高新科技產業的“極客”;也因此唯有當好“管家”,做好服務,才能最大限度地吸引人才、發揮人才的作用。

“極客精神”與“管家意識”,這是深圳之所以成功的兩個關鍵詞。在建市之初,這兩個關鍵詞就已經在深圳市政府的血液中流淌。

1979年的一天,交通部通信室的29歲小夥武克鋼接到任務:去改革開放的“試驗田”深圳考察微波通信站事宜。剛下車,技術出身的武克鋼就被眼前的景象震驚了,除了來來往往的人羣和黃土地上的大型機械,在一片荒涼的土地上,完全沒有與通信技術有關的設備。

當時,深圳幾乎只有磁石式手搖電話。要打長途,首先得接通總機,告知自己的電話號碼和姓名以及對方的城市、電話號碼和姓名,登記後再等總機回撥。好不容易打通後,為了追信號還得一會站桌上一會蹲地上,一個電話要打三四次才能把話説完。

千里迢迢從全國各地到深圳打拼,想家時給家裏打個電話都困難,這成為了南下深圳的創業者們的切膚之痛。

改開初期的深圳,為了打電話排長隊是家常便飯

作為特區中的特區,蛇口也缺通信。為了讓來深圳的千萬勞動者在異鄉也能聽到家的聲音,就必須建設微波通信站,鋪設專線電話。但在當時的環境下,郵電通信是國家專管專控統一安排的行業,從沒有一個地方單獨申請鋪電話的先例。

為此,袁庚還曾穿着一件鐵灰色西服,配一條紫羅蘭條紋領帶,拎着印有“香港招商局蛇口工業區”字樣紙袋奔赴北京洽談,在眾多藍色中山裝和幹部公文皮包的幹部間顯得格格不入。

不過,經過袁庚們的不懈努力,在一年時間裏,從“可以自辦通信,但必須使用國產設備”,到“可以使用進口設備,但最快3年才能交付使用”,最後到“可以先安裝一台進口的專用交換機,但不能讓外商管理”,蛇口終於得到肯定的答覆。

為了儘快通電話,武克鋼與小組成員向香港大東公司進口了一台600門的交換機,花了好幾百萬美元。“時間就是金錢,效率就是生命”,在進設備的同時,通信站的基建也一刻沒停下。房子鋼架結構剛搭好,馬上就把設備拿去裝上。不到一年就基本完工,微波通信站成為了“五通一平’裏開工最晚的,卻是完工最早的。

20世紀80年代的蛇口微波通信站

1981年8月13日,武克鋼一大早就來到了袁庚的辦公室,給袁老配備了一部紅色的電話機,讓袁老撥出來自蛇口的第一個電話。隨着嘀嘀幾聲按鍵聲,一通來自蛇口的電話撥到了香港,袁老大聲地衝着話筒喊:“通了嗎?聲音好不好啊?”得到肯定答覆後,袁老開心地大笑。

這個微波通信站的電話交換機可供600個用户使用,滿足了整個蛇口工業區的通信需要。兩年後,微波站又換了台2000門電話交換機。之後,深圳特區也隨着蛇口的路,引進了一台10000門電話交換機。

深圳帶頭第一個吃螃蟹後,全國各地紛紛跟進。到1995年年底,全國電話交換機總容量達到8510萬門,數字微波線路超過7萬公里,衞星通信地球站21座,成為世界上規模最大的通信網絡之一,電話進入了尋常百姓家。不遠千里去外地打拼的勞動者們,每當想家時,都能從電話裏感受到家的温暖。

20世紀80年代,蛇口微波通信站工作人員

當年的蛇口微波通信站只能提供微波通話,而如今業務範圍已擴展到Wi-Fi、雲計算、雲儲存等互聯網領域。雖然通信技術與用户體驗在過去40年發生了巨大變化,但不變的是大膽開拓、敢為人先以及服務好市民需求的精神內核。不過,在高新技術領域,僅憑一腔熱血和闖勁是不行的。90年代起,全球IT革命風起雲湧,面對激烈的技術競爭,深圳又該如何迎頭趕上呢?

1985年7月,54歲的馬福元被深圳市委書記梁湘挖角南下,擺在他面前的,是深圳178家電子企業多頭領導、多方審批、互相打架的管理混亂問題。這位年過五旬的電子工業部辦公廳主任此次南下深圳無異於“二次創業”,出發之前,馬福元已經做好了不成功就在深圳開一家“馬福元餃子館”的思想準備。

由於深圳面積小、資源少、工業基礎弱,發展重工業肯定不現實,而輕工業又面臨港台的激烈競爭,所以80年代初深圳市政府就提出把電子信息產業作為深圳的主導產業來發展。到1985年,深圳的電子企業已達178家,佔深圳工業總產值的一半。但由於缺乏統一規劃,重複建設問題嚴重。

1986年,馬福元以“自願加入、自由退出”的原則打消了一些電子企業對“大魚吃小魚”的顧慮,整合成立了賽格集團,寓意賽國格、賽人格、賽品格、賽風格。整合後的公司更有條件開展外引內聯,成員企業也能共享更多服務,所以到1987年,賽格集團的工業總產值、銷售收入和外銷收入分別比1985年增長了105%、106%和292%。賽格已經成了深圳乃至全國的“明星企業”。

管理問題解決後,馬福元逐漸發現,深圳電子業發展更大的問題在供應鏈,仍以計劃經濟時代的“統籌調配”為主。

為解決供應鏈問題,1988年,馬福元又建立了賽格電子配套市場,這是華強北作為電子產品貿易集散地的起點。適逢全國“下海經商”大潮,內地大量知識分子、工程師、大學生和體制內幹部南下深圳淘金。不問出身背景,只要敢闖敢拼,來了就是深圳人。在這種包容氣質下,人流、錢流、信息流都在華強北彙集,華強北迅速發展壯大。

1987年賽格高科技電子工業區奠基儀式

到2000年,整個深圳已有計算機、程控交換機、電視、手機等產品廠家近1600家,半導體、顯示屏、光電子器件、印製電路等元器件應有盡有。專攻安防的太平安防市場、專攻通信的桑達電子通訊市場鱗次櫛比,一個通信設備廠僱員回憶:**我們IT男週末逛華強北,就和女人逛街一樣。**來華強北淘貨的老外説,在硅谷需要兩個月才能湊齊的400個元器件,在華強北一天就能搞定。

在華強北,每一個櫃枱背後,都站着一家工廠或代理商。以手機為例,生產一部手機所需的所有200多個元器件,在華強北方圓兩小時的車程內就能全部湊齊。這就是有名的“兩小時配套圈”。如果説硅谷的特長在於軟件,那麼深圳的特長則在於硬件。具有發達供應鏈優勢的“硬件硅谷”,讓深圳誕生了無數高新科技公司。

2001年,嗅到了中國IT市場的巨大機遇後,原本賣電腦配件的吳海軍創辦了神舟電腦。由於華強北齊全的配件環境,神舟電腦第一代產品在推出時,價格只有同檔次競爭對手20%,讓平價電腦走進了尋常百姓家。

2011年,“華強北·中國電子市場價格指數”正式登錄中華人民共和國國務院辦公廳,成了中國政府對電子業進行宏觀政策調控的重要參考數據。除了傳統產品外,華強北強大的硬件供應體系還支持着各種前沿科技產品的誕生。

2006年,大疆創始人汪滔在香港科技大學的宿舍裏開始了創業。大疆公司初期只做創新研發,不做生產,所有產品都在網上發標,徵求競標製造者。而在擁有華強北的深圳,大疆每一個組件、模塊、零部件,甚至螺絲釘的發標,都能吸引到5-10個公司競爭,解決了這類新興行業在創業時的小批量生產環節沒有成熟元器件採購平台的問題。

沒有深圳強大的硬件供應鏈體系就不會有大疆,而大疆對深圳的反哺則是,它開創了一整個無人機賽道:大疆在2013年火起來時,華強北的上空飄浮着各式各樣的無人機。

2012年,全球最大的硬件加速器廠商HAX落地深圳,其高管對深圳的硬件供應鏈體系頗具好感:“若你突然想到了一個創意,但要等五天甚至兩個星期才付諸行動,那就不是創新了,你希望馬上就能試試,然後試另一個,再繼續下一個……美國沒有這種活力,你只有在深圳才能看到。”

進入2010年代,通信技術與信息技術的邊界日益模糊,連大學裏通信與信息技術專業的課程內容都在變得越來越像,ICT融合成為趨勢。隨着3G、4G的出現,人們的生活也發生了巨大的改變,十幾年前錢包被偷很常見,但如今,出門的人可能就手裏握着一部手機。沒手機,甚至連要飯都困難。

在智能化社會的衝擊下,深圳也開始了新一輪對智能產業與傳統行業數字化轉型的佈局。在《深圳市可持續發展規劃(2017—2030年)》中,深圳政府提出實施重大科技攻關“登峯計劃”,力爭到2030年之前,在核心芯片、工業母機、5G移動通信、石墨烯、機器人與智能裝備、數字生命、精準醫療等領域產生一批世界領先的龍頭企業。

另一方面,經過30多年的發展,深圳城市規模急劇擴張,這給精細化管理帶來了巨大挑戰。如何利用智能化時代的有利條件做好精細化管理?時代給深圳政府提出了新問題。

過去幾年,奇葩的新聞層出不窮:有人辦護照需要返鄉6次,跑了3000公里;有企業蓋一棟辦公樓跑了39個部門,蓋200多個章,歷時4年仍未能動工;有人帶着媽媽出國旅遊,卻被要求開具材料證明“你媽是你媽”;有人為去世的哥哥辦理號碼過户,卻被要求“雙方本人到場”。

網友們氣憤地評論到:人死如何復生?這些荒唐無奈的“公章馬拉松”、“宇宙最難證明”,折射的是城市快速發展後,精細化管理能力的不足。這既有客觀原因,也有主觀不足。例如奇葩的證明,一方面是懶政行為,另一方面,也是因為各個部門之間信息互不相通。這是大都會共有的問題,或多或少在所難免。

在1985年的規劃中,深圳的終極人口規模被確定為100萬,但到2019年,深圳實際人口已達2289萬,其中移民人口占比約65%,遠遠超過北京和上海的35%與40%。而深圳的城市面積不足2000平方公里,只有北京的1/8,全市道路里程也只有6500多公里,平均每公里的車輛密度是530輛,位列全國第一。如果説精細化管理是大城市面臨的共同難題,那麼深圳的挑戰就更加艱鉅。

對於一沒資源二缺基礎的深圳而言,能發展到今天,來自全國各地的人才與不斷湧現的高新技術企業是最重要的因素。從早期修建微波通信站,到後來整合零散的電子企業並重組供應鏈,深圳政府一直在扮演着“管家”的角色,通過做好基礎服務,讓各路“極客”自然生長。而為了解決智能化時代下大都會的普遍問題,深圳政府這次親自下場做起了“極客”,兩種人設在此合二為一。

某個暴雨天的夏日,光明區值班員李曉光接到警報,有市民因暴雨內澇困在車中。以前,李曉光首先要在值班系統登記,核實警報真實性,再將警報發給值班領導。領導接到消息後,再通過打電話的方式通知街道及水務、公安、消防奔赴現場。整個流程依賴個人經驗,缺乏科學、精準的根據,由於部門間數據割裂,跨部門聯動尤為艱難,往往使原本緊急的情況變得更加嚴峻。

不過,在華為提供技術底座的智慧大腦 IOC 應用下,同樣的事件一旦警報響起,李曉光首先通過值守系統接收到事件信息,同時就上報給各級領導。而在IOC指揮大廳的大屏幕上,通過一張GIS地圖,就可以定位事發點,附近風險隱患、救援部隊、應急物資、避難場所等,並可以通過攝像頭調取視頻監控資料和已到達現場人員位置及現場反饋圖片。在IOC的協調下,半小時內就完成了救援任務。

光明區IOC指揮大廳

光明區IOC,只是深圳市政府管理服務指揮中心的一個縮影。作為廣東省“數字政府”綜合改革試點城市之一,深圳以數據資源共建、共享、共用為突破口,搶抓5G、人工智能、區塊鏈等“新基建”,通過大力推動“政府管理服務指揮中心”(即“城市大腦”)建設,為城市管理提供了“一圖全面感知、一鍵可知全局、一體運行聯動”的智慧化管理服務能力,助力城市治理從“經驗治理”向“科學治理”轉變。

在本次抗擊新冠疫情過程中,“城市大腦”聯合公安等部門充分利用大數據,精確研判重點地區來深人員清單,每天生成核查任務清單。同時,開發了自主申報平台,推行“亮碼”“掃碼”無接觸出行模式,大大助力了疫情防控。

這個由深圳市政府攜手華為建設的城市智能運營中心(IOC),打通了63個系統、100多類數據、25萬多路視頻。形成全市一盤棋“1+12+N”一體化指揮體系。通過這個指揮中心,主管部門既可以宏觀掌握城市運行的全局,又可以實時關注城市在經濟、生態、交通、公共安全等各方面的具體事件。通過“一圖呈現”和“一網調度”,實現城市管理服務的整體化、科學化和精細化。

深圳城市智能運營中心(IOC)

所謂精細化管理,本質上就是讓居民切實感到生活中的麻煩在減少,便利在增加。

機場安檢排隊時間長一直讓差旅人士頭疼。“我就一個月沒坐飛機,深圳機場發生了什麼?”原來是機場國內登機口自助設備覆蓋率已達 100%,全部實現了刷臉登機,每位旅客只需 1-2 秒即可驗證通行。而在引入華為沃土數字平台提供的AI算法策略後,原本要4個小時分配的機位縮短為1分鐘,以前,短短几百米的登機距離,擺渡車可能開半個小時,但現在,更多旅客可以實現廊橋登機。

數字深圳用科技的力量給老百姓提供的便利體現在生活中的方方面面。通過政務雲和大數據分析實現的“秒批”,讓百姓辦事滿意度大幅提升;通過5G智慧銀行,銀行排隊成為過去時,業務辦理可以隨時隨地;通過地鐵的5G車地無線通信技術,監控數據只要150秒就能完成傳輸,配合AI圖像識別, “丟包一族”找回失物不再只靠運氣;通過電力巡檢和智慧充電,城市的總體能耗率都在降低;而通過醫療影像輔助診斷與基因組分析,看病也更加直觀方便……

如果用一句話概括“數字深圳”的本質,就是:“管家”用“極客”的手段做起了“服務”。 在華為的設想中,未來的城市將不只是若干功能的簡單疊加,而是一個“眼、脈、腦、手”並舉的有機生命體。“眼”是物聯網與視頻監控等前端信息收集系統,“脈”包括負責數據傳輸的5G網絡,“腦”即智能運營中心和數字城市平台,“手”包括政務交通等具體執行業務。各子系統彼此協同,互相促進,讓整個城市生命體具備從數據採集、傳輸到數據分析處理和應用的一條龍能力,乃至可以自我演進與自我生長。

華為構想的“城市生命體”理念

如果説曾經一個城市的基建指的是水、電、道路、通訊,那麼未來,一個能成為“城市生命體”的城市,它應該擁有的基建當是5G、雲計算、物聯網、大數據、人工智能。這一點,深圳無疑又走在了時代前面。

伴隨粵港澳大灣區的橫空出世,深圳的知名度進一步提高,開始向全球頂尖的國際科創中心發起衝刺。通過對比東京、紐約、舊金山三大灣區發展中的經驗教訓,或許可以給深圳提供許多正反方面的啓發。

開始之前,我們首先梳理下三大灣區各自的優勢與劣勢。

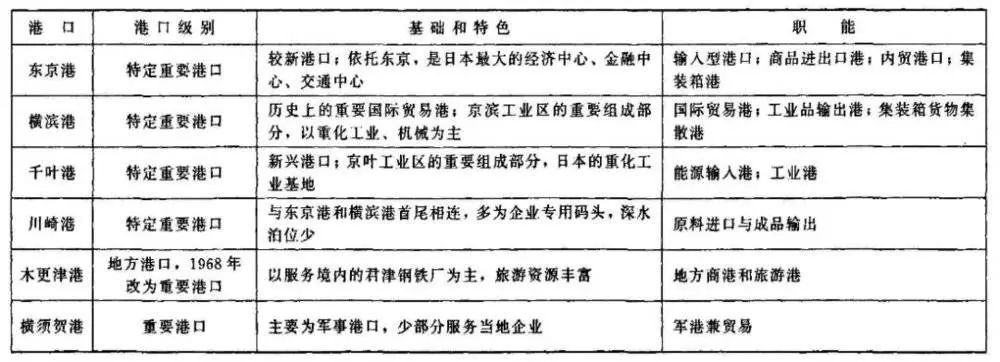

2019年,東京灣區的人口占全日本總人口的1/3,GDP佔日本總量近40%,在日本的地位舉足輕重。東京灣的核心特點,就是發達的工業帶與高效的港口羣。通過將幾大港口根據不同職能有機整合形成廣域港灣,東京灣區各大港口吞吐量長期居於世界前十以內。

來源:王建紅,《日本東京灣港口羣的發展研究及啓示》,中國港灣建設,2008.02.

但是,工業給環境帶來巨大污染。20世紀50年代,工業帶周邊的民房常年被煙塵籠罩,居民甚至要給傢俱和食物包上保護膜防灰。而且,東京都人口密度極高,全國0.6%的土地,竟然塞了全日本11%的人口,以至於為了關上早晚高峯時期的地鐵門,日本還有一個特殊的職業——“推門員”,專門負責把乘客強行塞到地鐵裏去。通勤體驗之差不難想象。

日本地鐵的“推門員”

如果説東京灣區的關鍵詞是“港口”與“工業”,那麼紐約灣區則毫無疑問是“金融”。

紐約是超過55家全球五百強企業、紐交所、納斯達克證券交易所和華爾街的所在地。而它之所以能成為全球金融中心,最主要的原因還是依託美國的金融霸權。其次因為紐約港西接內陸,東臨歐洲,這是它的地利。在2016年的GDP中,紐約金融、保險、地產和租賃產業的GDP達5473.71億美金,佔紐約灣區GDP總量的33%左右,高於同年舊金山灣區整體的GDP。

但是,2008年席捲全球的金融危機充分暴露了華爾街乃至美國金融體系激勵機制扭曲、體系脆弱性加劇等諸多問題。而且,金融業極易擴大貧富差距,2011年“佔領華爾街”運動就是金融自由化過度發展的直接後果。以金融立市,大部分居民的生活福利往往不僅得不到提高,甚至會被損害,這樣也會影響一個城市的長期競爭力。

而舊金山灣區的崛起,則主要依靠技術。二戰期間,舊金山灣區是面對太平洋戰場的重要軍事區域,也是電力電子研究重鎮。戰後,灣區積累的軍用技術基礎逐漸轉向民用,與良好的風投環境結合,最終創造了硅谷。2018年,舊金山灣區的經濟增速達到5.4%,是全美增長最有活力的地區。世界五百強公司中有30家總部坐落於灣區內,其中包括谷歌、蘋果等科技巨頭,數量僅次於紐約。

然而,由於近年來大量人口湧入,原本狹小的舊金山灣區交通擁堵問題尤為凸顯。2017年,舊金山市的人均交通擁堵時間和人均擁堵成本,分別為79小時和2250美元,在美國所有城市中排名第三。另一方面,由於硅谷堪稱是美國最多元的地方,各國、各地區、各人種、各背景的人魚龍混雜,給市政管理帶來很大挑戰,灣區的奧克蘭市在全美人均暴力犯罪率中就排名第3。

綜合世界其他三大灣區,可以發現便利的區位、優秀的人才、先進的技術是他們成功的共性,值得深圳借鑑;但過度集中的人口、擁擠的交通、難以下手的精細化管理卻是他們的共同問題,需要深圳避免。 不過,與其他三大灣區相比,深圳自有其獨特優勢。

區位上,作為科研創新中心的深圳(深綠色)本身在粵港澳大灣區中處於地理C位,周圍環繞着長於國際高端製造業的佛山、東莞,長於金融和物流的香港,還有長於現代服務業的廣州,這使深圳同時分享着製造、金融、物流、服務四大優勢。而且,當年缺乏工業根基的劣勢如今反而成了深圳在環境上的優勢,由於沒有重化工業,深圳的污染很少,空氣質量在全國一直位居前列。

在粵港澳大灣區規劃中,深圳恰好處於地理上的C位,區位條件極佳

人才上,深圳有“孔雀計劃”大力吸引高層次人才落户。去年曾有一條新聞在全網引起巨大轟動,即深圳引進的高端科技人才個人所得税税率只有15%,差額部分由深圳市政府補齊,也就是説,百萬年薪的個税從45萬降到15萬,整整少繳30萬。

除了引進外部人才外,深圳也在加速培養本地化的人才,並通過不斷地加快辦學速度與提高教學質量讓人才更願意留在深圳。在推行智慧教育,用科技的力量助力教育方面,深圳也一直是探索者。

深圳在大學建設上獨闢蹊徑,除了把清華北大國科大等12所全國一流名校盡攬懷中外,還利用科技的力量讓高等教育進入以互聯網、物聯網、大數據和人工智能與教育過程深度融合的教育信息化4.0新時代。

通過與華為在智慧校園方面的深入合作,深圳大學、深圳大學城、香港中文大學(深圳)和哈工大等高校利用先進的互動課堂、平安校園、雲數據中心、敏捷網絡等方案,給全校師生在教學、科研、校園管理等方面帶來了全新的智慧體驗和服務,讓學生和老師可以更輕鬆地聚焦於自己的工作和業務。

科技創新方面,建市之初,深圳只有兩個工程師,如今每萬人口發明專利量106.3件,雄踞全國第一。海思的“麒麟”處理器與高通“驍龍”並駕齊驅,雲天勵飛的“雲+端”動態人像智能解決方案率先實現“億萬人臉,秒級定位”,微芯生物自主研發的西達本胺作為口服抗腫瘤藥填補了我國T細胞淋巴瘤治療藥物的空白,邁瑞醫療以高質量、高可靠性的醫療器械在歐美市場攻城略地。深圳本身也將在2020年累計建成4.5萬個5G基站,在全國率先實現5G基礎設施的全覆蓋和獨立組網,形成世界級的5G產業聚集區,助推“新基建”走向縱深。

而面對困擾其他三大灣區的人口過度集中帶來的管理成本高、交通堵塞、環境污染問題,數字深圳也給出了自己的回答。

作為龍崗區社區網格員,肖永鑫之前的任務主要是協助轄區內居民辦理各種生活業務,處理各種家長裏短。但現在,肖永鑫有了一個新任務:主動走近市民,通過掌上電腦PDA採集各類信息並上傳彙總到基於華為數字平台的智慧中心,智慧城市運行管理中心就能實時掌握城市運行狀態,從出行到辦事,智慧化的改善無處不在。

數字深圳用技術的手段降低了大城市的管理成本,也為居民謀取了實實在在的便利。龍崗區13家公立醫院實現了數據互通,讓市民在哪看病都一樣,真正做到了“數據多跑路,市民少跑腿” 。

對於在大城市司空見慣的交通堵塞問題,深圳也交出了一份不一樣的答卷。

交通擁堵長期以來是上下班白領的痛點,但每天開車路過梅林片區上班的邵建峯發現,近一年上班路上要花的時間好像縮短了。原來,2019年,深圳交警與華為進一步深化合作,建立了“鵬城交通智能體”。以前是車看燈,讀秒數通行,而現在是燈看車,根據車流量自動調節信號燈時長。在這種技術下,關鍵路口等待時間平均縮短 17.7%,其中梅林片區早高峯平均車速提升了 8%,平均延誤下降 12%。

自帶攝像頭的信號燈,可以根據車流量自動調節信號燈時長

精細化的管理與更舒適的通勤體驗,這讓在深圳打拼的奮鬥者可以更專心工作,而數字技術在環保水務上發揮的作用,則可以讓深圳人在工作之餘更好地享受生活。

曾經,由於地表水沒有全面檢測,管網監測覆蓋度也不廣,導致政府既無法評估水環境容量並指導企業量化減排,也無法應對污染突發事件。而且,因為深圳降雨時空分配極不均衡,所以河流水位、流量檢測的缺失導致政府難以做出有效預警,往往使突發情況到來時手足無措。

現在,監測站點遍佈河道兩側、水庫、地下窨井、渠道箱涵及空氣污染源、化工污染源附近,所有監測數據統一接入“智慧環水綜合管控平台”。通過華為5G無人機+無人船,實現天空地一體視頻感知,輔以24小時邊緣AI在線監測和分析,讓深圳的“塞納河”大沙河從污水橫流到水清岸綠。徜徉在這樣美好的生態長廊和花園城市,怎能不留住人才呢 ?

除了區位、人才、科技外,深圳用數字技術助力精細化管理,使其他三大灣區面臨的“大城市病”都在此有所緩解。既然深圳具有其他三大灣區的優勢,且可以克服其他三大灣區面臨的問題,那麼,深圳有什麼理由不在未來成為全球幾大灣區城市中的No.1?

面對不同歷史情境下的不同時代問題,深圳選擇了用緊跟世界科技大潮的行動,以及開拓、包容、創新的思想勇敢面對。深圳成功的故事,就是一個“極客精神”與“管家意識”交相輝映的故事。

從海邊的小漁村到國際科創中心,深圳的發展史,也是中國改革開放歷程的縮影:從草創期一窮二白的篳路藍縷,到走向世界時的茁壯生長與奮起直追,到體量龐大到需要更加精細化的管理把控,再到努力問鼎世界第一。深圳的挑戰,也是中國的挑戰,深圳的未來,也是中國迫切需要的參考答案。