老舍:誰説北京是美食沙漠了?_風聞

福桃九分饱-福桃九分饱官方账号-同名微信公众号:futaojiufenbao。2020-08-24 16:16

阿舒的話:

今天,是老舍先生去世五十四週年忌日。

當我們在懷念老舍先生的時候,我們在懷念什麼呢?

也許是幽默——“我們的鍋有時乾淨得像個體面的寡婦。”

也許是親切——“我生在北平,那裏的人、事、風景、味道,和賣酸梅湯、杏兒茶的吆喝的聲音,我全熟悉。一閉眼我的北平就是完整的,像一章彩色鮮明的圖畫,浮立在我的心中。”

還是王朔講得最中肯:

魯迅説過老舍“油滑”,叫我這半吊子北京人看,這是南方人對北京話的偏見,那不是老舍油滑,而是北京人就這麼説話。老舍的作品有時給人感覺軟,繞半天圈子不切題,正是有些失之厚道,捨不得,對北京小市民太熱愛。他也沒法兒不這樣,那些人沒一個外人,都是親戚裏道街里街坊的。——王朔《我看老舍》

老舍先生是切切實實愛着北京的。

這愛足夠深沉,足夠寬廣。

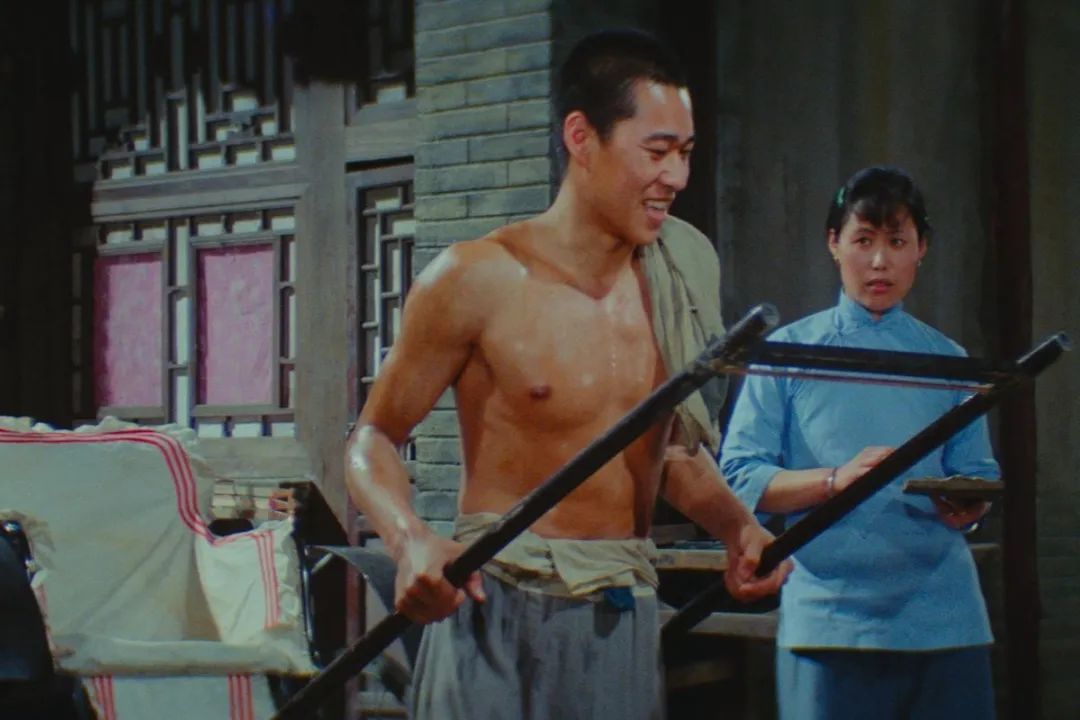

© 電影《駱駝祥子》

寫北京的吃食,唐魯孫先生出身貴胄,山珍海味無一不通,那是品鑑;梁實秋先生筆下的油條豆汁,帶着中產階級的眼光,那是故鄉的韻味;汪曾祺先生則是外來者的鑑賞……

老舍先生跟他們全不一樣——富貴的、平民的,本地的帶點外埠的,他都懂!

今天這個特殊的日子裏,我們來講講老舍先生文字裏的那些美食。

老舍先生被譽為“人民藝術家”,他最知道,一個社畜在勞累的工作之後,什麼味道最能安撫心靈。

對“駱駝祥子”,這是一碗餛飩,兩碗老豆腐:

醋,醬油,花椒油,韭菜末,被熱的雪白的豆腐一燙,發出點頂香美的味兒,香得使祥子要閉住氣;捧着碗,看着那深綠的韭菜末兒,他的手不住的哆嗦。吃了一口,豆腐把身裏燙開一條路;他自己下手又加了兩小勺辣椒油。一碗吃完,他的汗已濕透了褲腰。半閉着眼,把碗遞出去:“再來一碗!”

© 電影《駱駝祥子》

對他來説,爆羊肉夾燒餅,便是美美的一頓好飯;小火爐上坐着熬白菜加肉丸子,就着餾好的饅頭,便是家的温暖。

可北平還有比祥子更苦的人,老舍也看在眼裏。

© 電影《駱駝祥子》

大雜院最窮的家庭,都靠一口“酸豆汁”過日子:

它是最便宜的東西,一兩個銅板可以買很多。把所能找到的一點糧或菜葉子摻在裏面,熬成稀粥,全家分而食之。——老舍《勤儉持家》

大人都這樣,孩子就更沒人管:夏天吃不起西瓜,上土堆撿人家扔了的西瓜皮;冬天扛不下去,只好去善人們開的粥廠,等人家給一碗粥——靠這,才能捱到下一個喝酸豆汁的日子。

要開頓大餐,只有閉氣要死的時候,身邊有好人捧來十個羊肉包子;或是窮得沒法,進城把兒女當牲口賣,能碰上《茶館》闊人常四爺,賞一碗爛肉面!

© 電影《茶館》

當世道連這樣人都不放過的時候,祥子會把心一橫,拿別人的命換一套烙餅卷醬肉,由赤貧而入醉飽,尋一個半夢半醒的花花世界。

哪怕生活把他們擠變了形,老舍也絕不抹殺他們做人的資格。

北京人不論窮富,都應當有一份口福,有一份保障,讓窮的不至於喪了膽,富的不至於沒了心。

© 電影《駱駝祥子》

老舍先生捨不得,所以剛解放,人大代表舒慶春的提案是:“北京人夏天離不開芝麻醬!”

他知道北京人的愛,是浸在麻醬裏的。

北京人的講究就是多:什麼日子該吃什麼,過年不該説什麼話,敬神的供品必有哪一樣……

老舍是明白人,就拿北京四季二十四節氣來説吧,他張口能給你列一串菜單子。

© 電影《駱駝祥子》

《四世同堂》第四十一章,簡直是北平瓜果羣芳譜,單看他寫杏:

看吧,青杏子連核兒還沒長硬,便用拳頭大的小蒲簍兒裝起,和“糖稀”一同賣給小姐與兒童們。慢慢的,杏子的核兒已變硬,而皮還是綠的,小販們又接二連三的喊:“一大碟,好大的杏兒嘍!”這個呼聲,每每教小兒女們口中饞出酸水,而老人們只好摸一摸已經活動了的牙齒,慘笑一下。不久,掛着紅色的半青半紅的“土”杏兒下了市。而吆喝的聲音開始音樂化,好象果皮的紅美給了小販們以靈感似的。而後,各種的杏子都到市上來競賽:有的大而深黃,有的小而紅豔,有的皮兒粗而味厚,有的核子小而爽口——連核仁也是甜的。最後,那馳名的“白杏”用綿紙遮護着下了市,好象大器晚成似的結束了杏的季節。

春分夏至,立秋小雪,四季一變,老舍就記掛着全北京吃什麼。

他跟我們講,從前北平人的夏天,有冰碗兒、酸梅糕與八寶荷葉粥;

▲今人仿製的“冰碗兒”

© Armaiti

七尺高的漢子,哪怕被烈日殺得食慾不振,四大碗炸醬麪下肚一抹嘴,一樣面不改色;

過端陽節,家裏有小孩的,路過滿漢餑餑鋪,帶回幾個五毒餅,跟孩子説:吃吧,別看上頭畫着蠍子,沒毒!

▲五毒餅

© 富華齋餑餑鋪

這時,哪怕更窮的人,也有買些菱角和雞頭米嚐鮮的資格。

而到了寒冬,窮如祥子,起碼能在清早的燒餅油鬼甜漿粥裏,用香脆飽暖,填補一些老天的虧欠。

晚上,是《離婚》裏張大哥的宴客時間。在他眼裏,涮羊肉可以治國平天下:

“今兒個這點羊肉,你吃吧,敢保説好。連滷蝦油都是北平能買得到的最好的。我就是吃一口,沒別的毛病。我告訴你,老李,男子吃口得味的,女人穿件好衣裳,哈哈哈!”

© 電視劇《離婚》

老舍是本詞典,也是食家的《春秋》。

他講究嚴密,卻從不沉浸在吃裏沒完;他不着一字判語,卻能從一口吃食上,暴露出人性的分毫。

讀老舍寫吃的人,絕不會只掛着一臉饞相。

這是老北京的脾性,做事有講究,做人有分曉。兩者一生共存,卻互不妨害。

北京人交朋友,從來跟吃分不開,飯桌上看人品,見交情。

老舍在這方面的“事蹟”,不用他自己説——“北京土地爺”就是他朋友加封的。

© 電影《駱駝祥子》

沒聽他交過什麼酒肉朋友,可老舍的朋友,個個都忘不了他的吃。

1950年1月,他離京十二年,可算回來啦,高興壞了,也饞壞了——光看他後兩個月的日記,請朋友下館子,足足跑了四十二趟!

一起吃飯的朋友裏頭,葉聖陶先生年紀大點兒,日記都文縐縐的:

老舍嘗謂盛宴共餐,不如小酒店之有情趣……共謂數十年之老友得以小敍,彌可珍也。

▲老舍和葉聖陶

巴金先生每次來京開會,見到老舍,必然逃不過他那句話:“我們出去吃個小館吧!”然後,他們會在東安市場一家飯館裏,消磨兩個鐘頭。

那小館好吃嗎?巴金沒寫。不過他想,倘若真有一個“陰間”,他們在那兒相遇,老舍大概還會帶他去吃小館兒。

這樣一個人,要遇上汪曾祺,那才叫美味相投,誰也離不開誰。

“老舍家的芥末墩是我吃過的最好的芥末墩!”

汪曾祺明白,老舍是全北京吃大白菜的專家:

要沒有這樣的水平,他絕不會在請客吃飯時,拿熬白菜壓陣:“來來來!這才是真正的好東西!”

跟朋友吃飯,他那些花樣兒你都想不到。

有一回,老舍跟文聯的朋友們吃飯,叫了兩大盒“盒子菜”:

直徑三尺許的硃紅扁圓漆盒,裏面分開若干格,裝的不過是火腿、臘鴨、小肚、口條之類的切片,但都很精緻。

吃過見過的汪先生,也有點意外:這種盒子菜都絕跡多少年了,他從哪兒訂的呢?

他還被老舍先生“難”過一次,是因為一條魚。

芝麻醬燉黃花魚,還是道湯菜,誰也沒聽説過——連餐具都出奇,是一種周壁直上直下的傢伙,叫“瓷子”。只有這東西,才能讓條條八寸長的黃花魚不至拗斷。

每年初二,老舍一定請單身漢朋友們來聚餐過節;秋日花開,少不了請大夥來家賞菊飲酒,出來聚餐,定菜單子的肯定是他;家裏的酒永遠對客人敞開供應,汾酒,竹葉青、伏特加……

誰餓了饞了,好像天生該歸他管,這是為朋友。

那些老老年就失落了的寶貝,誰都不要,他也一直保存着,這是為世人。

這樣一個人,有一天早晨沒了朋友,也不再吃東西,大概,就要出事情。

1966年8月24日清晨,老舍家桌上擺着焦圈、燒餅,熬了粥,他一口沒吃,出了門。

無數朋友猜想,那一天他是怎麼過的?

汪曾祺在小説《八月驕陽》裏猜,一定有兩個老北京,在太平湖邊見過他,聊起他,為他的殘軀,蓋上過一張草蓆——

他照管這座城、這些人一生,北京人對他,不該不仗義!

二十多年後,北京人藝排話劇《太平湖》。老友於是之拖着根手杖,倒背雙手,架副眼鏡,像他那天一樣,慢慢走向舞台中央。

觀眾席裏,坐着人藝的“後浪”何冰,他耳後傳來低低的哭聲。

回頭一看,一位老阿姨已然泣不成聲。

老舍是屬於北京的,今天是老舍先生的忌日,謹以此文懷念老舍先生。

本文圖片部分來自網絡