從粉絲到戰車:淺析極端粉圈的成因及危害_風聞

在下翩竹-《中国妖怪学》系列作者-类型作者,专耕于神话志怪民俗学领域。2020-09-07 20:16

目錄:

1. 極端粉圈文化的哲學模型與心理成因

2. “韓娛模式”的邪教文化與對外傾銷

3. “肖戰事件”發展始末及極端化升級過程分析

4. 總結:普通粉圈模式與極端粉圈模式的區別,以及極端粉圈的特徵及危害表現形式

內容提要:

近年來,國內娛樂圈中以飯圈為代表的偶像追星模式日益壯大,在開拓了部分新型市場領域的同時,極端飯圈的盲目化、極端化、失控化、低齡化等惡果也在逐漸顯現。如何鑑別普通飯圈形式以及極端飯圈形式?如何約束飯圈以及內娛偶像經濟有序發展?如何定義極端飯圈並阻止這一模式在國內無序擴張?以上問題是本文所要探討的主旨所在。

一、極端粉圈文化的哲學模型與心理成因:

“偶像”一詞原本用來指代人類依照現實或想象中的人物形象,所創作並進行崇拜活動的神格化造像。換句話説,如今娛樂界的“偶像文化”,實際上一直以來便與宗教行為、偶像崇拜等儀式活動有着異曲同工、一脈相承的緊密聯繫。如同宗教可以分為安撫大眾心理,起到引導眾人向善的積極正面作用的正常宗教,以及誘使人奉獻財產、控制人身自由與自主思想、妨害公共安全的邪教一樣,娛樂偶像文化一樣可以分為有着正向積極作用的正常粉圈,以及危害性已然逐漸顯現的極端粉圈形式。

極端粉圈的哲學結構模型,如同諸多邪教形式一樣,其根源不外乎“造神”——自19世紀,尼采提出具有哲學里程碑意義的“上帝死了”之後,人類在精神活動發展過程中,依然出現過多種形式的反歷史、反理性潮流,李澤厚曾經將這些思潮模式歸結為三大類:即虛無主義、唯自然科學至上主義,以及“造神”運動。

現代意義上的造神運動,其形式已經不同於歷史上的宗教崇拜活動,在其原有的基礎上,新時代的“造神”被賦予了更多含有時代特徵與人類發展階段性需求的元素,其中比較典型的一種模式,就是尼采本人為了補充“上帝死了”之後的先驗主義理論空白,所提出的“超人哲學”模式,此模式概述如下:

“超人哲學”是尼采在其著作《查拉斯圖拉如是説》中提出的一種其本人理想中的社會結構模型以及領袖人格構想。其基本特徵是假設了一個富有創造力、勇氣和堅韌精神的完美人格人類“超人”,並以此為基礎所構想的一系列社會變革、解構與重構過程。

在尼采的描述中,“超人哲學”的理想社會模型,需要至少由三部分組成:第一階級自然是唯一的“超人”,整個體系運作與道德法律都將圍繞着“他”來進行構建;第二階級是“戰士”,戰士存在的作用與價值是服從超人的意志,並以超人的構想為藍圖來攻佔瓦解舊的世界,幫助超人來建造新的世界;第三階級是“賤眾”(或稱“末人”),尼采認為賤眾不具備自我意識和道德素養,行為模式與牲畜無異,他們無權對構造新世界發表看法,賤眾的唯一作用是進行生產活動以奉養上兩個階級的戰士和超人,並通過超人和戰士的自我實現來實現整體的躍升。

由以上敍述可以看出,整個“超人哲學”的主旨,就是極端化的個人崇拜、階級社會以及社會達爾文主義和唯心主義的狂想。“超人”的存在必然是反傳統、反道德的,他需要通過瓦解舊有社會的秩序來達到自我意識的實現。而“戰士”必然附庸於他,成為破壞“舊世界”的爪牙與急先鋒。剩下的“賤眾”階級則是被區別對待的——願意服從超人意志的則被歸化為可以利用的奴隸階級,從而獲得在“新世界”中的有限生存權;而不願意服從超人意志的賤眾則被視為“新世界”的仇敵,是需要和“舊世界”一起被摧毀殆盡的。

由於“超人哲學”主張的唯一意志論和唯心主義、社會階級論非常符合某些不容於主流社會的野心家及狂人的需求,故而有關“超人哲學”的實踐活動,往往充斥着對社會主流的破壞與敵視——近則如日本“奧姆真理教”與中國“法輪功”等邪教對信徒的身心控制及剝削,以及對社會秩序造成的種種破壞;遠則如希特勒操縱的德意志第三帝國對世界犯下的累累罪行……無一不説明“超人”模式的造神運動,其破壞力與危害性之深重巨大。

而現如今,極端粉圈的存在形式,事實上已經相當接近於“超人”模型:資本通過建立人設、形象包裝等種種方法,將偶像明星打造成由內而外看起來盡善盡美的“超人”;明星工作室通過打投榜單、數據運營等模式篩選出粉絲中忠誠度最高,對偶像付出意願最大的粉絲,培養成“職粉”、“大粉”、“粉頭”,再授權他們成為“戰士”主導針對偶像的種種應援活動;而剩下的粉絲和非粉大眾則被他們視為“賤眾”——要麼被吸納進入粉圈組織,成為提供數據和氪金支援偶像的“數據女工”;要麼就是審美水準低下、不足以與之交流的“野人”,從而成為整個偶像粉絲羣體應該針對的“敵人”。

與“超人哲學”主張瓦解“舊世界”的意圖一樣,極端粉圈的存在價值,不外乎是受到資本控制,通過瓦解粉圈外大眾的道德與價值觀,從而建立新的、更符合粉圈經濟模式需求的道德理念與價值觀。

因此可以説,極端粉圈模式,是受自由資本主義思想主導,“奶頭樂”消費主義及後現代主義催生,通過控制符號化、“神格化”的偶像明星,來達到操縱廣大粉絲羣體進行針對大眾娛樂體系的瓦解重構,並以此達到壟斷擴張目的的新型“類邪教”組織。

相比我們所熟悉的傳統型邪教團體,極端粉圈的組織形式具有更強的隱蔽性和更快的擴張速度——它隱匿於廣大青少年受眾正當的娛樂需求之下,沒有引人注目的宗教性質外殼,但因為有資本作為背後助力,以及偶像明星外表的光鮮亮麗,從而如同傳銷一般,有着更強的腐蝕性和欺騙性,是極具潛在威脅的資本主義洗腦模式之一。

青少年時期是人類成長過程中的特殊階段,這一時期的孩子們往往急於在社會集體中尋找屬於自己的位置,急於在同齡人羣中尋找歸屬感和自我定位,急於呈現自我個性與自我表達……這些都是青少年人羣的客觀年齡發展階段心理特徵,本無可厚非,但極端粉圈的危害之一,便是利用了青少年這一階段的心理需求,將他們異化成了“造神運動”的一部分。

偶像受眾是非常容易進行“人以羣分”的——因為喜歡同一個偶像明星,年齡相仿的青少年們自然而然地便會對彼此產生親近感,並且因此而迅速融入集體,找到共同語言從而獲得集體歸屬感……這種心理需求的滿足方式在正常粉圈和其他亞文化類型中也相當常見,但極端粉圈與這些正常業態之間的區別就是,它通過嚴密的組織性,以及在粉絲中建立階級模式,從而激發了粉絲的“戰鬥意識”和強排外思想。

如前文所言,極端粉圈中存在嚴格的階級分層:通過不斷打投刷榜和氪金購買明星代言產品,極端粉圈的粉絲內部會自然而然地篩選出更具忠誠度和消費力的“大粉”;接下來明星工作室往往會與之接洽,將“大粉”轉化為“粉頭”及“職粉”(有些粉圈的職粉甚至是由工作室人員兼職擔任),並授予其部分權限來管理和引導其餘粉絲,從而達到分流粉絲、操縱粉絲的目的。

因為有了同樣出身於粉絲羣體的“粉頭”以身作則的鼓勵,故而在極端粉絲羣體的粉絲人羣中,無形中便產生了一種新的價值觀:因為多產出、多貢獻便能夠獲得工作室乃至明星的青睞,從而獲得在粉絲羣體中的地位躍升,所以廣大處於“數據女工”階級的下層粉絲,往往以打投數據和氪金消費為自己的奮鬥目標,以期通過更多的產出與奉獻,來獲得集體中的認同感和自我提升,從而達到滿足集體歸屬感和自我實現的心理需求。

換句話説,極端粉圈正是利用了青少年在人生階段中急於尋求集體位置的社會心理需求,通過偶像明星來吸引粉絲進行身心上的自我讓渡與主動奉獻,致使青少年將有限的財力與精力投入到無窮無盡的打榜、刷榜、買榜等商業運營活動之中,從而在榨乾他們的時間、財力與人力成本的同時,將他們裹挾為資本巨獸的一部分,從而泯滅了為人的自我意識與自我奮鬥目標,心甘情願地變成這頭吸血巨獸的供血者和捍衞者,心甘情願地被異化為“以人為產品”的極端消費主義模式的其中一環。

瞭解了極端粉圈的哲學模型與心理成因基礎,有助於我們進一步認識這種新生事物的存在現實,而要徹底看清這一業態的形成、危害與弊端,則需要從它的源頭抽絲剝繭,深入發掘。

二、“韓娛模式”的邪教文化與對外傾銷:

要説明當下極端粉圈模式的來龍去脈,就不得不提到鄰邦韓國的文化娛樂產業模式。

韓國是一個文化成分異常複雜的國家:它既有現代化文明社會的種種工業基礎,又有宗教勢力控制的大批信教羣眾;既有民族成分單一和歷史原因造成的種族主義情緒,又有不得不依靠他國保護的現實自卑……在本章中我們無暇他顧,只着重指出韓國娛樂模式中的部分特點及文化背景,以及“韓娛模式”與“極端粉圈模式”的種種關聯。

韓國文化中的邪教傳統由來已久——早在20世紀初期,正處於日本殖民統治下的韓國同時迎來了西洋基督教的大規模傳教,當時日本軍國政府強令韓國人民信仰日本的神道教,故而激發了韓國民眾的抵制心理,紛紛投入到基督教教會中尋求精神上的撫慰。由當地基督教會創辦的學校、教堂等場所也為民間反抗力量提供了集會場地……參與韓國“三一獨立運動”的22位本土領袖,全部都信仰基督教,由此建國後,歷任政府也對宗教組織管理稀鬆放任,時至今日韓國信仰基督教的選民仍佔到全國選民總數的60-80%左右,故而為本土的泛宗教文化背景打下了基礎。

到了上世紀60、70年代,韓國本土的基督教開始出現分化:由於政治與經濟環境不穩定,大量小型宗教團體在這一時期如雨後春筍般破土而出,通過宣揚“末日論”、“最後審判”等偽宗教內容大量吸收信徒,迅速成長為全新的宗教組織,其中較為有名的便是與朴槿惠家族淵源頗深的崔太敏“永世教”以及幾乎影響了2020年韓國抗疫進程的“統一教”。

“永世教”教主崔太敏父女依靠與朴正熙、朴槿惠父女的政治關係快速擴張,據傳至崔太敏逝世時,其身家已經達到1000億韓元之巨,其留下的產業中就包含涉及多國教育領域的育英財團;“統一教”則通過奉獻女信徒與各地權貴展開權色交易獲取支持,其聲稱在全球範圍內擁有300萬以上信徒,而麾下更是掌握有足球隊、藝術表演劇團、大學等文娛、藝術、教育機構。

這些邪教組織不僅將手伸向種種看似正當的投資產業領域,他們在意識形態領域的傾向主張也相當危險:大部分的韓國邪教組織都對西方歐美同信仰體系抱有親善傾向,而對其北方同胞和亞洲大陸政權懷有敵意(例如統一教教主文鮮明曾提出如下“教義”,認為“韓國是亞當國,日本是夏娃國,美國是天使國,三國必須結成統一戰線,與代表撒旦的中國、蘇聯、朝鮮最後決戰,最終建立以文鮮明為中心的上帝帝國”)。

韓國的整體經濟長期受財團控制是不爭的事實,而各個邪教組織團隊也早已通過投資產業等手段,躋身於財團之列:韓國四大娛樂公司之一的JYP老闆樸振英,就曾被曝出參與異端教會“救援派”的集會活動;韓國知名唱片公司新娜拉的老闆金己順本身就是異端教派教主;而韓國眾多一線明星,譬如裴勇俊、鳥叔等,也都曾被曝與各個“宗教團體”有着千絲萬縷的聯繫。

從模式上看,韓國娛樂的追星模式與邪教組織的洗腦模式也有着諸多異曲同工之處:均是塑造一個“完美無瑕”的教主或偶像;要求信徒或粉絲通過捐獻財物來表達自己對偶像/教主的忠誠;要求信徒或粉絲集結成小團體互相灌輸“信仰事蹟”彼此洗腦;不允許出現對偶像或教主的反對聲音;以及在粉絲或信徒羣體中篩選小團體頭目,用以進一步有效控制整個粉圈體系。

由此可知,遍及韓國娛樂的“控評”、“洗粉”、“打榜”、“獻金”等種種追星文化,其本身就是邪教組織用於精神控制教徒信眾的洗腦模式變體。而粉絲通過打榜、購買應援物資等行為提供給偶像團體的資金,也代替了邪教組織的“什一税”、“贖罪券”,成為了娛樂公司用來控制青少年身心及財產的有效手段。

通過“偶像明星+粉圈文化”這樣“糖衣毒藥”似的組合,韓國娛樂產業曾經在亞洲、美洲等地區快速擴張,迅速籠絡了一大批受眾粉絲,在流行音樂、影視、綜藝等多種娛樂形式上廣泛出擊,逐漸形成了自己的文化影響力覆蓋圈。

然而常在河邊走,哪有不濕鞋——根據2018年韓國四大娛樂公司SM、JYP、YG、BigHit分別報出的麾下藝人總銷售額,分別達到5.3億美元、1.1億美元、2.5億美元、1.9億美元;然而同年度的利潤數字卻僅為4593萬、2552萬、1003萬、6890萬美元,韓娛銷售模式的數字水分由此可見一斑。

除了數據灌水這一潛在問題以外,韓國娛樂模式的工業化、臉譜化、流程化等等為快速變現量身定製的配套模式,也是其自身無法實現長久發展的主要原因:韓國娛樂產業從明星人設的打造伊始,到內容策劃、製作、拍攝、宣發、物料等階段領域都高度精細化、標準化,這一模式需要不斷推陳出新,才能夠保持住整體的持續發展,才能夠在觀眾產生審美疲勞前提煉出下一代審美不同的“新生偶像風格”。因此韓娛明星的流水線化,以及背後公司運營的快速圈錢化操作,都是為適配這一模式而產生的吸金組合拳。

這兩年隨着全球女性消費力的迅速崛起,韓娛的“男團”、“男星”模式也隨之成為其主打產品——近幾年以來,我們基本每隔兩年就可以對某位韓國男星耳熟能詳,但很少能夠在兩年以後再聽到他的消息或者看到他的作品。

韓娛模式的高度流水線化,導致在短時間內經濟公司對於某個藝人的支持資源高度集中,在極短時間內透支其曝光率以及觀眾的好感,通過商務廣告等方式進行短時收益最大化,然後快速過氣,再接着捧紅下一位偶像男星,如法炮製。

相比歐美和日本相對成熟的娛樂產業模式,以及將內容與技術革新作為核心競爭力,韓娛流量模式的弊端是非常顯見的:首先它將原本鮮活的“人”作為商品,將偶像塑造成流水線上的批量產物,是對偶像身為自然人、社會人的人格進行摧殘;其次它提倡的是極端化的消費主義,粉絲們在自以為是為偶像應援時,實際上是跌入了資本精心打造的娛樂消費陷阱;再者它的快錢模式並不真正考慮偶像本身的有序發展以及對粉絲的正向引導,只追求短時利益最大化;並且因其帶起的快錢模式會阻礙行業內的正常內容追求與技術革新,造成泡沫經濟;以及因為這一造星模式需要短期內的集中曝光,因此需打通多個平台進行組合式“眼球轟炸”,並且可複製可量化,故而這一模式也極易造成行業壟斷和腐敗滋生。

2009年自殺的韓國藝人張紫妍,其遺書中曾透露被迫向30餘名韓國政商界大佬提供性服務多達百次以上;2019年震驚韓國娛樂界的“李勝利案”也是韓國娛樂政商勾結模式的一大縮影:韓國知名男團Big bang成員李勝利在淡出娛樂圈後開始經營夜店生意,因夜店被爆出有客人被打,繼而引出有組織地針對女客下藥,拍攝違法視頻,容留吸毒,賄賂警方,提供違法性交易以及強姦,並牽涉到多名韓國政商界名人與明星……然而最終卻雷聲大雨點小地被宣佈無罪釋放。覆盤整個事件過程,對比審判前的輿情與證詞以及審判後的粉絲洗白言論,不可謂不是觸目驚心。

韓娛模式的缺陷雖然明顯,但對於資本來説,其投資低獲益高,可量化可複製的高效模式還是非常具有吸引力。因此自韓娛模式成熟以來,其一直被各大財團所利用,並通過政府推介手段,形成官商一體的“文化名片”模式——自韓國總統李明博執政時期,韓國的娛樂產業外銷化便被定為“國家策略”,其偶像團體曾多次在聯合國各活動場合參與種種活動,並參與會見他國領導人級別的國際級會務之中。

而從商務開拓角度而言,中國一直是韓娛產業所瞄準的重要目標市場之一,其為韓國文化的推廣、韓國產品的傾銷以及韓國旅遊業、娛樂業帶來的利益是相當可觀的。

然而隨着韓娛模式的推廣鋪開,種種弊端也開始在國內逐步顯現:2010年上海世博會因韓國偶像Super Junior等人引發的粉絲踩踏事件便可見其中一斑。在察覺到韓娛模式的文化入侵意圖後,我國無論從文化導向還是商業領域都進行了相應的反制措施,然而這一輪娛樂市場的未來模式之爭仍未偃旗息鼓,以極端粉圈模式為代表的範流量化娛樂模式,至今仍在以另一種方式蠶食着國內市場的正常業態。

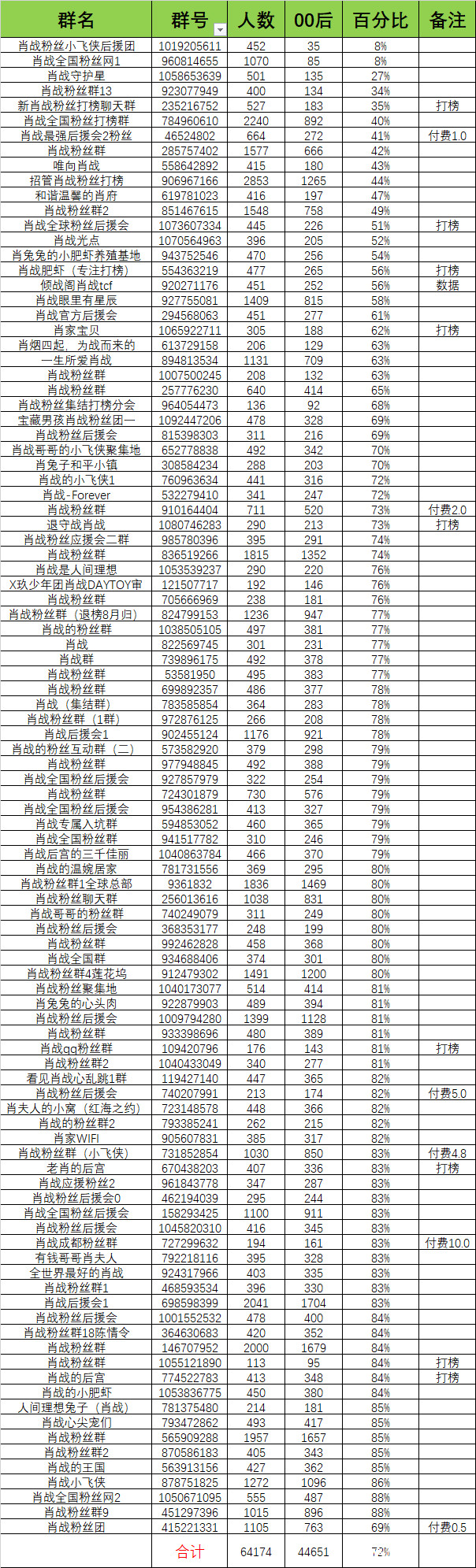

(上圖數據來自微博網友“餘生的小歌子201908”)

三、“肖戰事件”發展始末及極端化分析:

2016年2月11日,阿里宣佈以355億韓元(約 1.95 億人民幣)增資韓國另一娛樂巨頭SM公司,拿到其約 4% 的股份。2月19日,韓國娛樂公司JYP宣佈與中國海洋音樂集團簽署了獨家音樂版權合作協議,並將共同投資成立合資公司。

同年5月27日,韓國媒體首先曝出,騰訊和微影時代將分別向韓國四大娛樂公司之一的YG娛樂注資3000萬美金(約1.97億人民幣)和5500萬美金(約3.6億人民幣),獲得4.5 %與8.2%的控股權,成為繼LVMH集團旗下的L Capital之後的第3、4大股東,隨後微影時代對外確認了這一消息。

在韓娛模式的進一步引進、“移植”之初,其實是有着明顯的“水土不服”的——首先國內市場的體量要遠大於韓國國內市場,龐大的潛在消費羣體使得流量明星模式不可能如同在韓國國內一般,用一個偶像或一個團體做到短時間內佔領整個市場頭部空間。換句話説,中國的人口、媒體資源與國情原本足以支撐不同模式不同風格的各色藝人,百花齊放一直以來是我國內娛的風格特色,而非一茬又一茬“今年花勝去年紅”的流水線藝人。

但是這種各憑本事、各領風騷型的原始生態背景,從存在關係而言,與流量明星模式是有着本質衝突的:正常業態的明星是一種長線投資,是資本在發掘了藝人優勢領域後的長期扶持與合作共贏,包括對於粉絲的引導也是緩慢而長效的;但以極端粉圈模式為代表的範流量模式,追求的是短期回報,是資本依靠販售藝人青春形象及人設打造而促成的單方面獲益,是對粉絲經濟的短期快速收割。

換句話説,後者若想要在國內成立,前提是必須顛覆前者已然形成的良性長效回報模式對廣大受眾的影響力和投資方的信心,是一種徹底推翻原生業態的零和式博弈……而這種模式一旦實驗成功,其本質自帶的快速可複製特徵,會使得國內娛樂市場迅速進入以單一模式青春偶像明星流量經濟為交鋒戰場的“戰國時代”——今後大概率不會再有資本願意長期扶植擁有個人特色的優質、慢熱型藝人,因為形成個人藝術風格是個緩慢而不確定的過程,其回報收益的效率與風險比遠不如可以量化操控的流量型藝人。

將與流量偶像經濟捆綁的極端粉圈模式引入到國內娛樂領域,除了要復刻韓娛模式的種種工業化手段之外,最重要的一點,是復刻韓娛模式的資源環境——韓國娛樂產業及媒體資源長期以來受到大財閥的全面掌控,因此在短時間內調動資源對需要打造的流量明星進行地毯式視覺轟炸是可行的,流量明星的快速躥紅也必須依賴於這種資源供給模式。

因此,復刻流量偶像經濟對於內娛環境的最大破壞與潛在威脅,除了顛覆即有的偶像明星評價標準以外,是對現有媒體資源以及娛樂環境的統和與改造。

作為商業資本,騰訊選擇“流量明星”模式作為自己“大文娛”路線的關鍵切入點,從企業分析角度來説無可厚非:作為一家文化型互聯網巨頭,自創始以來,騰訊的“強於執行而弱於創新”便一直是企業特色之一。它的優勢在於兩代社交平台(QQ與微信)累積下來的用户基數與社交流量,而不是技術或者內容創新本身。因此,作為一個有實力打造“內容、製作、運營、衍生”全文化產業鏈的互聯網文化巨鱷,從盈利與業內競爭的角度來説,是與自身優勢適配,也相當具備競爭力的選擇。

但在進行如實決策的過程中,騰訊或許疏忽了一個關鍵因素:一個企業對於整個行業的引領責任,以及它對於本土文化環境所應該承擔的社會責任。

下面就以這次引發全網矚目的“肖戰粉絲事件”,來説明一下為什麼極端粉圈模式必然會引發負面娛樂的爆炸式傳播?為什麼極端粉圈結構必然會導致這種不可控的負面輿情發酵?以及,為什麼説“肖戰粉絲事件”是“偶然中的必然”?

首先,讓我們從覆盤“肖戰粉絲事件”的社會化討論起因開始:

肖戰粉絲行為的出圈,是從2020年2月底的一次舉報行為伊始的:由於肖戰粉絲對於一篇描寫其偶像虛擬情感經歷的同人文內容不滿,故而有針對性、有組織性地對該文所投放的平台(包括且不限於微博、lofter以及ao3)進行了集體舉報,最終導致ao3被牆,從而引發了整個同人受眾圈層的不滿。

倘若事件發展至此,肖戰本人及其團隊能夠及時發聲制止粉絲的不當行為,事件的最終影響或可被限制在可控範圍內,大眾的怒火亦不會進一步擴大至全網,成為延續五個多月的社會性事件——然而由於對現實輿情的傲慢、遲鈍與淡漠,以及維護粉絲基本盤的現實需求下,肖戰本人及工作室選擇了沉默與消極式回應,最終導致了輿情的一發不可收拾。

因為沒能得到來自偶像本人與工作室的制止信息,在接下來的五個月裏,肖戰粉絲將事件輿情不斷擴大化,並影響到互聯網幾乎所有亞文化圈及大眾傳播圈層,以下是部分期間發生的傳媒破圈標誌性事件彙總:

3月10至11日,因鳳凰網刊登相應相關評論文章,肖戰粉絲在微博發佈《十問鳳凰網》反駁文章,並號召粉絲佔領相應超話;

3月16至19日,因檢察日報連續刊發多篇文章對事件進行關注評論,其微博官號被粉絲大面積控轉控評,並被向其他公號和部門舉報,同時肖戰粉絲髮布《十問檢察日報》等批駁文章,號召粉絲抵制;

3月21日至23日,因反對批評意見,肖戰粉絲網暴編劇汪海林、藝人馬薇薇、學者林品等不同領域意見領袖,並向上述名人的現實單位、監管部門等進行誣陷舉報;

3月25日,肖戰粉絲在央視網官博下進行控評,被開啓評論精選;

3月30日,因肖戰粉絲錯認小語種文化推廣微博“亞非文學bot”為抵制方,對其皮下進行了網暴和人肉,最終導致該微博號皮下宣佈停止運營,該事件引發互聯網小語種圈層及文學類圈層強烈反感;

4月8日,肖戰粉絲佔領B站心動挑戰投票活動,以灌水投票等不當刷票行為為偶像推廣剪輯視頻提升名次,該行為引發B站視頻內容UP主及用户的強烈反感,隨後雙方引發衝突,肖戰粉絲在相關視頻下刷屏“二次元滾出B站”,以及號召粉絲在app商店給B站打一星作為報復;

4月18日至22日,相關媒體曝出肖戰粉絲要求被捐助的小學生在視頻中宣傳“博君一肖”(肖戰網絡CP宣傳組合名稱)相關內容,同時曝出粉絲中有經濟困難學生使用助學金為偶像打榜,引發輿論關注;

4月20日,肖戰粉絲羣出現集體反黨稱謂,被網友曝光後引發關注;

4月23日,肖戰新歌《光點》上線,大粉呼籲粉絲無理智氪金購買打榜,並提出“出一咬三”、“105張起”等衝動消費口號,後各大榜單集中計算銷量,截止到4月29日,肖戰方宣佈單曲銷售數額破億,單曲銷量全球第三,引發全球音樂圈輿論譁然;

4月27日,微博忽然封禁大量肖戰抵制方賬號,輿情進一步擴大至整個互聯網圈層;

5月1日至5月3日,因光明日報、南方日報等媒體相繼發文對此事表達關注,肖戰粉絲陸續發表《十問光明日報》等駁斥文章,並在南方日報等媒體官微下進行攻擊式控轉控評;

5月9日至今,一名身為肖戰粉絲的教師在抖音發佈視頻,以教師身份組織學生跳“光點舞”為肖戰應援,引發輿情關注後被曝出所謂的“肖戰教師天團”,即身為教師的粉絲有組織性地向未成年學生安利、推廣肖戰及其作品,並涉及針對學生的教學霸凌現象……該事件後引發全網持續關注;

5月11日至12日,肖戰粉絲網暴攻擊中國歷史研究院官微及“丹東平安振興”警方官微;

5月12日,一名佛山母親找到佛山電視台尋求幫助,聲稱自己的女兒因為沉迷追星而荒廢學業,甚至借錢為粉絲打榜,該條新聞視頻播出後引發全網關注,並引來肖戰粉絲“造謠式控評”,該條新聞內容曝光在微博持續減少;

5月27日,肖戰粉絲網暴人肉“軍機不可泄露”等微博大V;

6月4日至6日,因不滿部分手遊玩家針對肖戰粉絲的抽獎限制,肖戰粉絲髮起針對食物語、陰陽師等手遊的抵制行動並引發相關熱搜;

6月7日,肖戰粉絲在高德語音榜單上進行刷榜行為,引發網友抵制;

6月12日,lofter、半次元等二次元用户較集中的平台社區遭肖戰粉絲有組織地進行刷黃圖、鬼圖攻擊並舉報,導致lofter被下架處理;

6月13日,因盒馬生鮮官微在軟廣內容中提到“蝦”等用詞,被肖戰粉絲認為是在嘲諷己方,盒馬生鮮官微被網暴;

6月19日,肖戰粉絲攻擊美圖秀秀,在app商店大量打一星拉低評級;

6月24日至6月30日,微博用户“無邊桃炎”因被肖戰粉絲攻擊已去世的親人,憤而發佈有關肖戰的數據研究報告,遭致肖戰方威脅,其本人及親友遭到粉絲網暴人肉,甚至威脅線下人身安全;

7月14日,微博與肖戰工作室進行談話後宣佈關停部分激進粉絲賬號,該條公示微博引發肖戰粉絲新一輪的控轉控評;

7月18日,日本藝人三浦春馬自殺身亡,有肖戰粉絲利用其熱搜洗白偶像,引發日飯偶像圈強烈反彈;

7月25日至26日,因上海漫展CP26部分展位參展人貼出抵制肖戰粉絲口號,被粉絲多次報警並發動熱搜洗白,引發輿情關注;

……

凡此種種,不勝枚舉。看到這裏不禁要問,為什麼這樣一羣本應是花季的青少年行事會如此瘋狂?為什麼唯獨肖戰的粉絲羣體會如此毫無敬畏,無法無天,對網絡空間中的任何一個領域、任何一個組織部門或個體成員都毫無尊重?為什麼一個看似尋常的粉絲團體會無間斷地造成如此廣泛的持續破壞?這就要回到我們先前提出的兩個問題:其一是極端粉圈結構先天上的缺陷與需求,以及與之適配的、對粉絲集體的規訓行為。

肖戰粉絲的逐步行為升級突顯了極端粉圈結構上的天然劣勢:這種粉絲為了維護偶像利益所造成的極端破壞行為並不是偶然的,這是由於極端粉圈結構組成與篩選方式造成的必然後果。

極端粉圈結構非常接近於超人哲學模型,因此對於極端粉圈內部而言,掌握價值觀理念與解釋權的只有肖戰本人(或者被視為其代理人的工作室)。這一羣體被篩選的基準就是對於偶像的忠誠度,而對於作為“末人”的底層粉絲來説,能夠在集體內部得到晉升的方法就只有不斷表達自己對偶像的忠誠與貢獻度,不斷試圖通過“討伐”不符合偶像價值觀與個人好惡的外部“末人”,來體現自己於集體中的價值,從而獲得從“末人”到“戰士”的晉升。

換句話説,極端粉圈結構,是由一個單一個體的喜好與價值觀體系引導,且階級明晰,晉升模式單一,行動高度統一且有組織性的亞文化羣體結構。而倘若在極端粉圈形成之後,偶像個人因為種種原因而選擇“失聲”,那麼這一羣體的行為走向就會變得更加危險:因為整個集體的行動綱領是以偶像的好惡為指導的,是為“偶像的人設”需要量身打造的,倘若偶像始終失聲,那麼粉絲的行為就會被視為默許並持續升級——這就是為什麼在整個事件的不斷升級發酵過程中,肖戰本人難辭其咎。

以及,極端粉圈、流量明星與流量經濟模式,是相輔相成,三位一體的配套組合:流量明星為另外二者提供必要的人設實體與偶像形象;極端粉圈是後兩者能夠成立的必備條件;而流量經濟模式則給予了前兩者快速變現渠道與商務層面的話語權……為了實現以上三者之間的模式閉環,極端粉圈在形成之初,需要對粉絲集體進行行為上的洗腦與規訓。

為了從粉絲羣體中快速篩選出忠誠度最高,最有可能轉化為流量經濟打榜刷單受眾羣體的部分人羣,極端粉圈的組織方往往會形成一整套可以被直觀量化的篩粉手段,比如超話簽到、發帖數、產出數、控評轉評數、刷單量、小號持有數量等,這些內部數據作為粉絲階級的分流手段,已然形成了一整套的內部評價機制:即在極端粉圈內部,造假刷量不是可恥的,攻擊批評偶像的普通人不是可恥的,惡意舉報、人肉網暴他人不是可恥的……唯有對偶像不夠忠誠,刷量控評做數據不夠盡心盡力才是可恥的行為——這是極端粉圈內部的價值觀邏輯所在。

因為有這一套獨立於正常社會以外的內部評價體系,也因為極端粉圈的受眾羣體多為三觀尚未完全建立的青少年人羣,故而這一套評判標準有着極強的催化與腐蝕性——為了追求在同好羣體中的階層提升,已經接受規訓思維的粉絲會想方設法增強自己在粉絲羣體中的存在感,故而行為會持續出格、升級化,而倘若在這一過程中涉及的偶像及其工作室等機構輕視粉絲行為的破壞力而不及時制止,那麼這一破壞過程就會持續出圈升級,直至波及到整個信息空間甚至線下世界。

換句話説,極端粉圈模式從被打造之處,就是一駕為流量明星、流量經濟量身打造的戰車,它的形成就是為了快速有效地為流量明星提供源源不斷的經濟價值,以及不斷攻擊、打破與偶像利益不符的外部環境與娛樂價值觀體系……而如果這架戰車失去控制,其破壞力將是難以想象的。

四、普通粉圈模式與極端粉圈模式的區別,以及極端粉圈的特徵及危害表現形式:

總結以上,為了鑑別普通粉圈與極端粉圈形式,在儘可能不影響正常內娛業態的前提下清除極端粉圈模式的隱患,個人試總結以下特徵:

1、極端粉圈一定具備明確的階級分層與行動綱領;

2、極端粉圈有相對獨立於外部社會的內部價值觀評判準則;

3、極端粉圈對外部社會與偶像利益不符的價值理念有着強排斥性與攻擊性;

4、極端粉圈一定與偶像流量經濟深度捆綁,並形成一套完備的配套運營模式。

總而言之,極端粉圈的主要危害,在於它對廣大青少年追星羣體的欺騙性、隱蔽性;在於它先天結構模式上的價值理念錯位;在於它對整體環境乃至文化市場未來發展方向的潛移默化式的長遠破壞……作為一個始終關心國內文化市場,關心青少年身心健康的普通網友,個人認為有義務站出來,向公眾説明這一模式的種種危害所在,這便是促使我撰寫併發布以上內容的原因及本心。

以及,最後有些話,想對打造出這一模式的資本體系呼籲:

歸根到底,所有的佈局戰略,都是互聯網時代向信息高速時代過渡時的企業自我定位問題:是把互聯網下沉所帶來的新用户視為韭菜,還是視作可以形成長期良性互動的、擁有自主權的消費主體;是把產業升級的國家戰略視為快速變現的順風車,還是擁抱戰略機遇本身,將企業發展與國家命運結合,從而實現新的突破與進化?

如何抉擇將不僅僅是格局高下的問題,也將是未來之路通往何方的問題。

部分參考文章:

鈦媒體:《騰訊、微影入股YG,借韓國娛樂公司提升演出領域話語權?》

鈦媒體:《“限韓令”再傳解禁,但留給“歐巴”們的市場已經不比當年》

影投人:《明星變“流星”,資本神話坍塌下“後藝人產業”時代到來!》

華爾街見聞:《被財閥綁架的韓國經濟》

軍武次位面:《韓國女藝人自殺與中國真人秀猝死,中國娛樂圈已走上一條毀滅之路》

中國反邪教:《揭秘邪教“統一教”》

騰訊研究院:《從遊戲到泛娛樂文化生態,騰訊究竟打算做什麼?》

盧詩翰:《肖戰背後:騰訊的背水一戰》