何人倚劍白雲天?——《過五原胡兒飲馬泉》的體驗之旅_風聞

驱逐舰051-人民主体的历史和政治哲学。2020-09-10 22:55

昨天為女兒講解了中唐詩人李益的《過五原胡兒飲馬泉》:

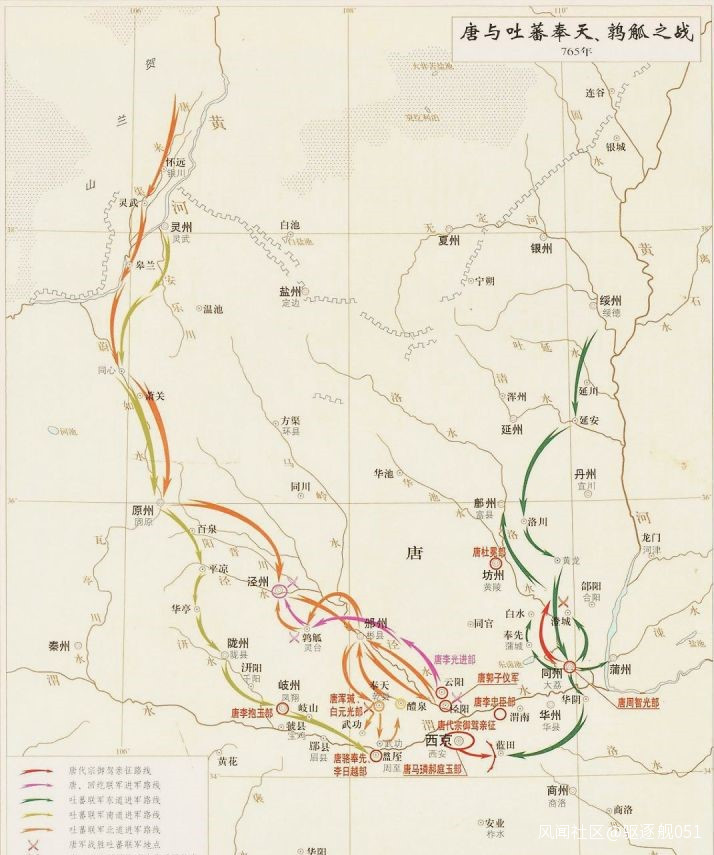

這詩的創作年代,我之前讀過的一本《唐詩精品》認為是唐軍收復鹽州五原時。考之史籍,那就應當是唐德宗貞元九年(公元793年)。786年吐蕃軍攻陷唐朝西北重鎮鹽州,毀其城而去。此後七年間,鹽州一帶是唐與吐蕃爭奪的戰場,憚於吐蕃士馬精強,馳突無當,唐王朝一直未能恢復鹽州城防。貞元九年,靈州大都督,兼靈、夏等州節度使杜希全奏請復築鹽州城,德宗準之。唐軍先後發兵7萬人(一説3萬5千人),以一半兵力(一説6千人)築城,其餘分道深入吐蕃境內襲擾牽制,使之不能妨礙鹽州築城。二十天後,鹽州新城築竣,成為唐對吐蕃防禦體系的重要支撐點。

當然,據有的學者(如王勝明《李尚書詩集編年校注》)考證,此詩當作於780年李益在朔方節度使崔寧幕中巡行轄境時,學界似亦多以此説為是。不過我讀詩並不全信這類考證,而是更傾向於我對詩的感覺。我在詩中讀到了一種收復失地後的欣喜與隱憂交織的感覺,而780年及其以前,並無鹽州失守的記載:代宗大曆十三年即778年,吐蕃軍寇鹽州,為刺史李國臣擊退;次年整軍再犯,為唐將李懷光所敗——此二役鹽州始終在唐軍之手。鹽州第一次真正淪陷,就是786年那一次。

你讀過太宗年間文成公主和親吐蕃贊普松贊干布的故事,這堪稱千古佳話,但毋庸諱言,文成公主所帶來的和平並不長久,她逝世後不久,吐蕃就與唐開始了長期劇烈的戰爭。現在的漢藏兩族是團結和睦的兄弟,但在古代生產力不發達且發展極不平衡,尤其是雙方都存在剝削制度的情況下,不可避免地會發生衝突與戰爭。中原王朝所進行的抵禦周邊族侵擾的戰爭,客觀上有保衞中原人民生命財產安全和中原先進經濟文化的作用,具有進步性和正義性,當然,這不是説中原王朝對周邊的戰爭都是正義的。

民族之間的戰爭並非毫無積極意義,它客觀上也激發了各民族自強不息,昂揚進取,力爭上游的雄心與活力,而且“不打不相識”,戰爭也增進了各民族間的相互瞭解和交流以至融合。如果沒有在戰場上見識匈奴騎兵的威力,很難設想趙武靈王會“胡服騎射”。而我國疆域的拓展與鞏固也離不開民族之間戰爭的推動,例如新疆——只是這種拓展一般不是中原王朝去滅國夷族,而是由於戰爭中形成的種種錯綜複雜的關係(敵對、征服、聯盟、朝貢等等)而越走越近。

我們今天回顧這些歷史,感到就像幾十個血氣方剛生龍活虎的小青年打着鬧着就打成一片了。兄弟民族之間過去也打架,打架當然也有是非,要問是誰先動手傷人,誰摔了搶了人家東西——我們不需要刻意迴避這些,不必為了“民族團結”而只講文成公主,不講唐和吐蕃此後200年戰爭的事實。

現在讓我進入當年李益的“人設”,來談談我的所見所聞:

一清早,靈夏節度使麾下掩護築城的部隊向鹽州城西的原野開拔了。

這裏鄰近大漠,沙土俱備,築城並非難事。然而春天終於從江南來到了塞上,剛下過一場春雨,築城軍怕是要費些工夫把土蒸乾了,但對我這寄身幕府的文士來説,倒是幸福的煩惱。隨着赭衣玄甲的大軍行進,一路青野彌望,晨露未晞,碧草如茵,我能感覺到胯下的紫騮馬也拉長了胸廓,在盡情享受這難得的清新濕潤的空氣。

空氣雖好,但戰馬吃帶露水的草會生病,所以大軍得到有水源的地方才能下寨安頓。行軍約五個時辰後,又飢又渴的大隊人馬忽然從前往後傳來一陣低語:

“前面有水!”

再走了會兒,果然看見前面的坡坨起伏間有一汪半畝見方的琵琶形狀的清泉。泉畔生着新綠的楊柳,枝條在微風中輕拂水面,蕩起的漣漪一圈圈消失在對面水氣氤氲如煙似霧的綠草灘中。

和我並轡而行的遊騎營陌刀手小武見我看得入神,笑問道:

“李大人可知這泉叫什麼名字嗎?”

“不知道,看形狀很像我在豐州見過的鸊鵜泉。要我説,就叫鸊鵜泉好了。”

“李大人那麼想念豐州啊?聽説那兒的酒肆茶樓,待客的都是回鶻、突厥的美女,跳的胡旋舞是天下一絕呢。”

我想起豐州,是因為十幾年前在朔方節度使崔寧帳下,巡行北疆到過那兒。那是我初投軍幕的青春歲月,怎麼能忘記呢?如今崔寧被縊殺已經十年,功過是非一言難盡,這話頭還是不要再提了,於是對小武道:

“你還是説説這泉吧!”

“您是大詩人,可得好好寫寫這泉”小武興致勃勃地談開了,“過去它叫琵琶泉,後來從西京來了位詩人路過這兒,説泉邊這柳樹讓他想起長安灞橋,又給取了個新名,叫灞柳泉。您聽聽這名字,讓我們這些當兵的都感到鹽州就成了長安似的,多美氣!我長這麼大,還沒見過長安什麼樣兒呢!”

我心頭一震:鹽州扼西北之衝要,倘若有失,吐蕃兵馬直下關中,不要説三秦震動,很可能重演廣德元年蕃兵攻陷長安,皇駕出奔的恥辱。但我好像從未想到過:鐵衣遠戍,浴血邊關,讓長安真正“長安”的,是小武這樣出身鄉鄙,從未見過神都氣象的士卒。

小武當然不知道我在想什麼,兀自説下去:

“後來蕃兵攻破鹽州,方圓幾百裏地,就以這一眼泉水最大,水質也清甜,他們在這兒放牧羊馬,給它取了個蕃名,叫“喬達曲米”,就是漢話“飲馬泉”的意思。”

“你還懂蕃語?”我來了興致。

“你別看我20歲,在這兒是打了幾年仗的老兵了”小武頗有些自豪地説,“我們遊騎營經常伏擊小股蕃兵,也到他們境內燒氈帳,抓舌頭,男女老少我們都抓過,要審俘虜,要化裝刺探軍情,當然就會點兒蕃語了。”

“你小子行啊!”

“唉!行什麼呀。和我一起入營的兄弟,幾年下來幾乎都戰死了。現在到鹽州這幾萬人,大都是從朔方、隴右徵募的新兵。有不少人來的時候比我當年還小,父母哪裏捨得?但這些年西北一帶的成丁,有幾個沒徵發,有幾個沒做了異鄉之鬼?不徵這些小孩子徵誰去?皇命難違,只能上枷給鎖了來。這些娃娃兵騎馬射箭耍大刀一樣不會,可上了戰場,吐蕃人會陪你鬧着玩兒嗎?幾個月不到,人也是一茬茬地沒啊……”

“你恨吐蕃人嗎?”

“怎麼不恨?燒殺打搶,壞了多少漢人性命,害得我們回不了家……”小武沉吟片刻,又説,“可怎麼説呢?我們到吐蕃境內的時候,看到他們那日子過得也真苦。吐蕃很冷,而且吸口氣都困難,那地裏長不出多少莊稼。你説放牧吧,牧草又遠不及突厥回鶻那邊茂盛,養活不了多少牲畜。湖泊不少,但水大多又鹹又苦。你説他們不搶又怎麼辦呢?光為了這“喬達曲米”,就不知道和我們拼了多少次——鹽州城他們可以不要,水源和草地可是吐蕃人的命根子呀!説實話,我們燒氈帳,搶牛羊,抓他們的人,也是為了讓他們遠離水草,睏乏而死,這法子是夠絕也夠黑的,逼得他們沒活路了,個個和我們玩兒命。你知道我們徵發娃娃兵,可你不知道吐蕃人有不少兵還是女的呢!”

“啊?”我只聽過漢地的花木蘭故事,沒成想這在吐蕃不過平常小事。

“我們殺了也抓住過不少這樣的吐蕃兵。抓住的那些,一打落頭盔就是一頭長髮,哇哇亂叫。問她們女的怎麼當兵,回答説男的都叫你們唐兵殺了,我們能不報仇嗎?所以我説,吐蕃的兵雖然能打,可架不住咱們大唐人多,這麼打下去,他們非滅種不可。”

“可是咱們大唐百姓連年徵發,也遭了殃了。杜工部大人詩云“君不見漢家山東二百州,千村萬落生荊杞。縱有健婦把鋤犁,禾生隴畝無東西”,你讀過嗎?”

“聽過。我爺爺是守安西的軍人,現在杳無音信。父親和兩個哥哥都是陣亡在關隴戰場,我從小就聽父親他們傳唱杜大人的詩。大家都説杜大人是為我們老百姓説出心裏話的人。李大人,我知道你也是少年才子,要是像杜大人一樣為我們老百姓説話,那該多好啊!”

20歲年輕士兵被朔風胡霜吹打出來的紫紅臉膛上懇切的神情,讓我無法拒絕,也説不出什麼客套話:

“我一定要把大家在邊塞從軍的苦況都寫出來,讓聖上、朝廷、天下官民黎庶都看到大家的艱辛。”

“不,李大人”小武神色鄭重起來,“你不要只寫我們的苦,只寫那些哭哭啼啼的東西。我們穿上這身披掛,就是大唐的軍人。我聽爹説過,玄宗皇爺想學太宗皇帝做個天可汗,又有奸臣當道矇蔽聖聽,年年發兵四夷,逞他自個兒的威風,打了不少不該打的仗,讓爺爺和父親那兩輩人不知白白填了多少條命進去,到頭來卻便宜了安祿山那老賊。説句大不敬的話,這有咱們先皇爺的不對。可現在呢?是吐蕃無端地連番入寇,洗劫州府,殺人放火,我們不跟他打,能行嗎?現在就是放我回去種田,能種安穩嗎?杜大人寫《兵車行》為那些稀裏糊塗被抓去南詔送死的兵士鳴不平,寫得好,寫得對。可杜大人也寫過“挽弓當挽強,用箭當用長。射人先射馬,擒賊先擒王”,誇讚保國殺敵的戰士,是弟兄們最愛唱的軍歌。我沒見過長安,可我知道咱們這兒要是守不住,七百里烽火一夜就能到驪山,那時吐蕃的兵馬可就要見到長安了。所以我們在這兒人不解甲,馬不離鞍,刀槍林子裏殺進殺出,可不是為的逞強鬥狠,為的是保皇上,保大唐,保家鄉父老,保天下百姓。到吐蕃打探軍情,我也見過不少被吐蕃擄去的漢人,有些還是老兵,在那兒熬了幾十年漢話都説不利索了,可一眼就能看出我是大唐營的人,都盼着大唐軍隊打回去救他們回家鄉哪!別説漢人,吐蕃人又是怎樣呢?吐蕃人也是人啊,可連年打仗,過的哪兒是人的日子?我親眼見過一個二十幾歲的吐蕃小夥子餓得沒法,偷了口吃的,這就是盜竊軍糧,就被當官的砍掉右手;一個吐蕃老爺爺不讓抓他十幾歲的孫女去當兵,被挖了眼睛。和吐蕃牧民聊天,他們也偷偷議論説:“我們為什麼要和漢人打仗?文成公主時代我們不是過得挺好嗎?現在的贊普和論,狠毒得像蛇,貪婪得像狼!”這時我想,就算為了這些可憐的吐蕃百姓能活命,咱們也得在戰場上打敗他們的軍隊!”

我驚詫於這位士兵的見識,一直靜靜聽着,但聽到這般奇論,也不禁問他為什麼這樣講。

“很簡單。他們的贊普也好,國相(就是剛才説的“論”)也好,每次要是在戰場上佔了便宜,一定得寸進尺,決不收手;只有碰了大釘子,被打得丟盔棄甲,才會求和啦,請盟啦,客氣起來,兩邊的百姓這才能喘口氣兒。每次看到戰場上堆滿了斷頭破腹的屍體,聽到家鄉那些狗官催租逼税,鄉親們走投無路的消息,説實話心裏可真不是滋味兒,有時在想這仗還打個什麼勁兒呀?可轉念一想,我們不在前敵打勝,鄉親們的罪不但白遭了,日子也會更難過。所以李大人,我們當兵打仗,苦是真苦,可要是隻替我們叫苦,不寫大唐將士們那股子氣,那股子勁兒,把當兵的都寫成了窩襄廢,也是在往弟兄們臉上抹黑呢。我是粗人,不會説話,請您見諒。”

我無辭以對,只覺得這個兵深明大義,見識卓絕,許多想法我聞所未聞,真愧煞朝堂上多少士大夫。

小武一笑,指着前面已經立好的軍幕,拱手道:

“大人您得去中軍帳報到了。我們遊騎營還得往前去偵察警戒。就此別過。大人保重!”

“保重!”

夜幕降臨了,明月高懸中天,在營柵內投下望樓高大的影子。原野上滿是掛着燈籠旌旗招展的營帳。

我合上帷幕回到帳中,聽到遠遠近近渾厚悠長的胡笳聲。胡笳本是北地胡人的樂器,音色宏亮,也為漢人所喜,尤其軍中不但用來宴樂,也作為一種號角。當年祖詠到范陽,聽到軍中的胡人樂器,曾有“一去燕台客心驚,笳鼓喧喧漢將營”之嘆,如今的軍營是處處笳鼓,完全不用“驚”了。小武他們遊騎營還馳騁在百十里外,牽制和襲擾吐蕃軍,這就是草原上的交戰方式:兩軍都是在數百里的正面鋪開,機動性很強,要想不被敵人襲擾,就得不斷出兵輪番襲擾敵人。遊騎營的這種任務有很大風險,因為他們是前鋒之前鋒,前面再沒有部隊為他們探路,經常會在不明就裏之下遭遇十幾倍幾十倍於己的敵人,雖然他們弓強馬快,武藝精熟,仍是兵兇戰危,大意不得。

不知不覺中過了許多時,聽到了梆子響——三更天了。

第二天是個大晴天,我走出營寨,遠遠望見原野上有三五成羣的戰馬在吃着草料。走近些看,還有許多士兵解下甲冑放在草地上,圍着架起來的兵器坐成一圈圈在休息,有的頭枕雙臂躺在地上,望着白雲舒捲的藍天。

這是小武他們的左遊騎營回來了。

小武在裏面嗎?

“小武呢?”我看到了小武隊中的一位夥伴。

“掛彩了,送到醫帳裏去了。”

“傷得重嗎?”我的心懸起來了。

“箭傷。應該還好吧。”遊騎營的士兵已經不大把受傷當回事兒了。

“怎麼回事呢?”

“我們昨夜放火箭燒一個蕃將的營帳。火點起來後,蕃將帶着衞兵上馬就跑。可是有個吐蕃婢女身上着了火,滿地打滾,想把火壓滅。但營帳裏打翻了酥油桶流了一地,她越滾火越大。小武叫我們別動,他從馬鞍上解下幾個水囊,從隱蔽處衝到營帳那兒澆水滅火。人是救出來了,但他也暴露了自己,吐蕃人回射過來一陣箭雨,小武手臂上中了一發。我們繼續放火箭射退吐蕃人,把他和燒傷的吐蕃姑娘都救回來送到醫帳去了。”

這確實是小武能做出來的事。吐蕃軍隊看到本族女子被困火海,不但見死不救,還要射殺去伸出援手的唐兵,可見真如小武所言,他們從沒把這些奴婢當人看。

我想去看看小武。我在洛陽已經有了兩個兒子一個女兒,可他們都不像小武這樣懂事,明理。我希望他平平安安,以後不但能回鄉種地,成家立業,還能有機會好好遊覽一番他和弟兄們浴血保衞的西京長安和東都洛陽,看一看真正的灞水、灞橋,也給我那些不成器的孩子講講邊關上發生的事情……

哦,灞水……對了,小武不是津津樂道那個“讓詩人想起長安”的“灞柳泉”嗎?他水囊裏的水想必是在那兒打的。那水都用來救人了,我不能空手去看他,還是也給他灌兩個水囊去,讓他好好品品這“灞柳泉”吧。

我提着兩口羊皮囊向泉邊走去。

春風和煦,春光如畫,這是塞上難得的好景緻。

冬天裏我也曾經過這兒,從鹽州的破敗城垣直到這兒,嚴冰封凍,一片慘白、肅殺,分不清哪是草地,哪是道路,哪是水流,哪是亭障、關塞,哪裏還看得出什麼灞柳泉。可現在春風隨着我們的大軍吹拂過這片原野,山水道路,歷歷分明地展現在我的眼前。

我忽然覺得也該去看看那位吐蕃姑娘。我們從她的族人手裏奪回了這片草原和這汪清泉。可我得告訴她:就像春風會從漢地吹到吐蕃,江河會從吐蕃流到漢地,在松贊干布與文成公主的和平年代,我們雖然管理着這片原野,駐紮的兵馬卻很少,也從來沒有不讓吐蕃和其他民族來放牧居住。現在雙方集結重兵,戰雲密佈,你爭我奪,勢不兩立,是為什麼?昨天晚上的遭遇,她應該想上一想。

到泉邊用皮囊汲水時,我是側臉對着水面,因為不願意看到自己映照在清澈平靜的水面上雙鬢飛白,憔悴蒼老的樣子。春天對草木來説是重新開始,對我卻只能意味着老了一歲。

所以我更希望這次築城完竣後,吐蕃軍知難而退,邊境的戰事能夠止息,不再有那麼多軍令戰報要起草傳達,我就能多留在洛陽陪陪親人——總不能讓我的小女兒從記事起,看到的爸爸就是個五十開外的老頭子吧。

可是能做到嗎?

大唐的國力也像人到中年的我一樣,今非昔比。太宗朝那種所向披靡,犁庭掃穴,一舉成擒的氣勢一去不返了。這次築城和大唐自安史亂後在邊境的許多行動一樣,都是勞師縻餉的治標之策,而且全靠朝廷誅求百姓在勉力支持。“煌煌太宗業,樹立甚宏達”,應該説大唐的底子還在,但大唐還能有恢復貞觀、開元盛世的中興之主嗎?像小武這樣智勇仁俱備的人,明明是大將之才,在太宗朝早該像徵高麗時的白袍小將薛仁貴一樣有機會嶄露頭腳,封侯掛印了,可現在他還是個普通不過的陌刀手,別説朝廷,可能連刺史、節度使都沒聽説過他。這豈不令人深思嗎?

角聲響起,驚飛了柳林中的大雁。

又有軍隊離營出征,又會有小武們的行進、疾馳,嘶鳴的戰馬、耀眼的鱗甲、攢射的火箭、翻飛的大刀……

琵琶泉、灞柳泉、飲馬泉、喬達曲米、還有我隨口從豐州搬來的“鸊鵜泉”……不知道將來的史家還能不能弄清楚這是同一個地方。也不知我們這個年代的大唐邊塞,還有多少這樣你改來我改去的地名。

以後一定還會有太宗那樣對夷狄中華愛之如一的聖明君主,會有漢胡一體,唐蕃一家的時候。

不過我還是想讓後人記住,今天這就是小武他們這樣的大唐將士豁出性命,從胡人手裏奪來的“飲馬泉”:

過五原胡兒飲馬泉

【唐•李益】

綠楊著水草如煙,

舊是胡兒飲馬泉。

幾處吹笳明月夜,

何人倚劍白雲天?

從來凍合關山路,

今日分流漢使前。

莫遣行人照容鬢,

恐驚憔悴入新年。