小香菇,下輩子投胎千萬不要再喜歡上漫畫了_風聞

观察者网用户_239515-2020-09-11 08:40

煙囱,漫畫作者。

我已經忘記當時畫這些畫的情景了。不過無所謂,因為這就是我要傳達的「能帶來陌生感的環境和氛圍」。在我畫到有點在乎故事走向的時候,我就不再畫了。因為我要享受的就是這種不在乎表達什麼、不在乎故事在哪兒結束的自由感。如果我那麼在乎的話,就不好玩了。

漫畫聖人

2020.08.23 杭州

大家好,我叫煙囱,是一位獨立漫畫作者,做過一些獨立出版物,還是一位和畫廊合作了15年的藝術家。我想和大家分享一些我和漫畫的故事,希望大家能通過這些故事重新審視漫畫的價值。

我要畫的是什麼樣的漫畫?

小時候,我是看這樣的漫畫長大的。

▲ 鳥山明的《七龍珠》

要畫這樣的漫畫,你需要先用鉛筆勾線,再用蘸水筆畫在漫畫原稿紙上,畫完以後還要貼網點。

我試着這麼去畫,但是我怎麼都畫不好,因為我的手總是蹭到沒有乾的墨水,把原稿弄得特別髒。就像這樣——

還有日本漫畫裏面講故事的方式,一般都是很誇張,很戲劇化的。像這樣——

▲ 高橋留美子的《亂馬》

但是我的生活沒有這麼誇張啊,也不好笑,我畫漫畫的時候編不出來這樣的故事。

直到2003年,網上的朋友給我分享了一個德國漫畫家的作品。她叫方安珂(ANKE FEUCHTENBERGER),是一位在德國漢堡教授插圖和漫畫的老師。這是當時她放在個人主頁的一篇漫畫。故事的開頭是一隻兔子在房間裏散步。飛過來一個蟲子,蟲子的頭上是帶有螺旋槳的。

兔子就拽住了這個蟲子的尾巴,使勁兒甩。

它把蟲子的頭甩掉了。蟲子的頭粘在了房間的角落裏。

兔子鑽進蟲子的身體裏睡着了,蟲子在黑夜裏凝視着它。故事結束了。

我就發現這樣畫漫畫也是成立的——沒有什麼劇情,沒有對白,只是在人物和人物之間、人物和環境之間發生了一些簡單的關係,這就可以是漫畫。

我覺得我也能畫出這樣的漫畫。我就開始畫了。

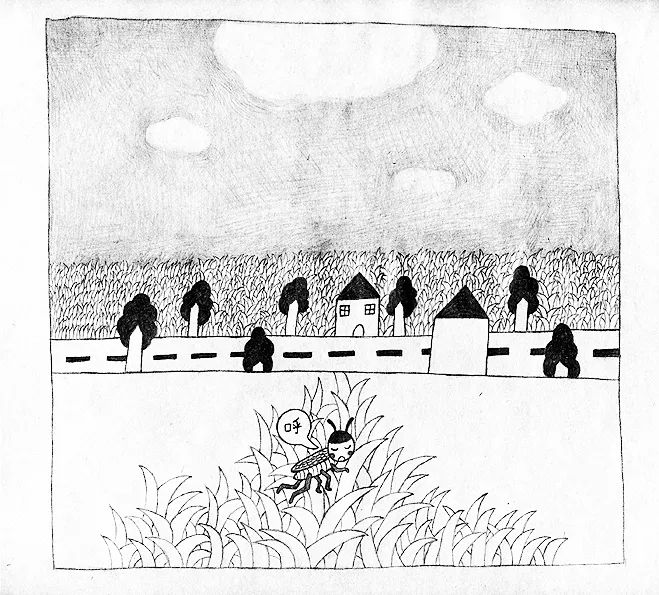

這是其中一個故事,叫《分開》。在一條馬路邊上,有房子,有樹,有草叢,一個小蟲子在草叢裏睡着了。

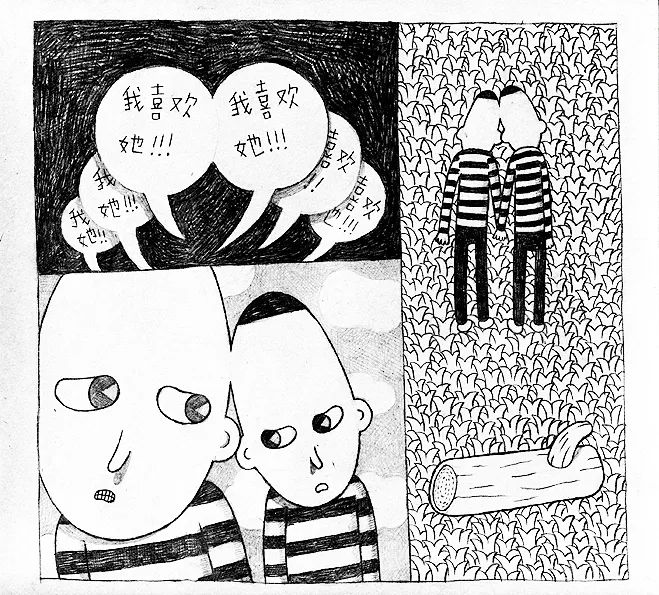

故事的主角連體兄弟出現了,驚起了樹林裏的鳥。

他們遇到了一個女孩,共同愛上了這個女孩。他們決定去做手術,誰活下來誰就和這個女孩在一起。

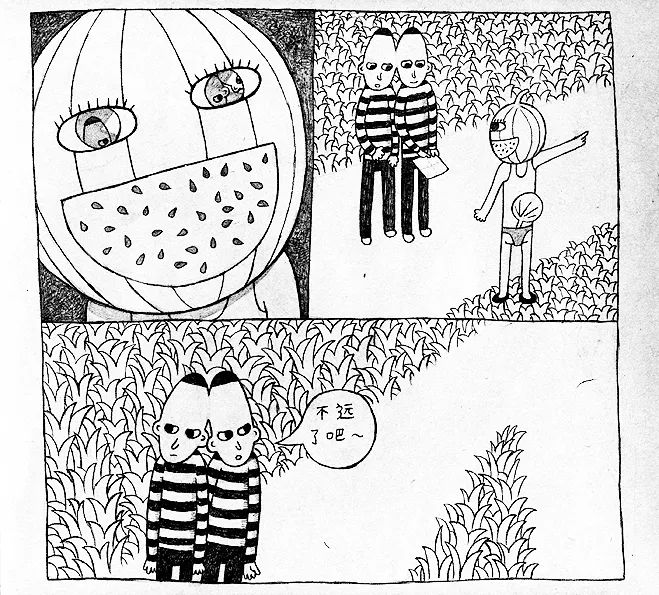

他們遇到了一個西瓜頭的村民,向他詢問醫院在哪裏。

下雨了,他們去房子裏躲雨。

其實在這個時候,我已經非常在乎環境對情緒的塑造了。

以前看日本漫畫的時候,我經常會沉迷在漫畫的場景裏,去想象漫畫人物在這個場景裏會去做什麼,會有什麼樣的心情。但是日本漫畫往往不在乎環境對人物情緒的塑造,場景更像一個背景板一樣的道具。很多日本漫畫家也不畫背景,背景都是助手畫的。

我卻非常在乎這些背景、這些環境。下一頁就是他們穿過一個巨大的堅果殼,到了醫院。

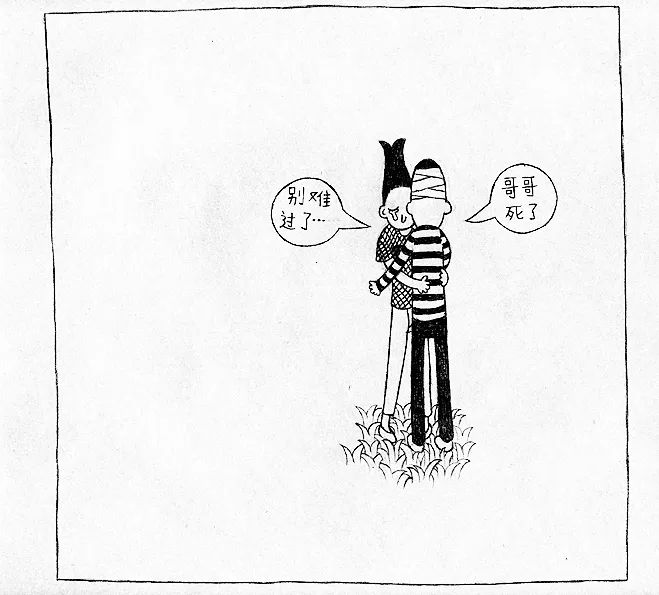

結果卻只有一個人出來了。

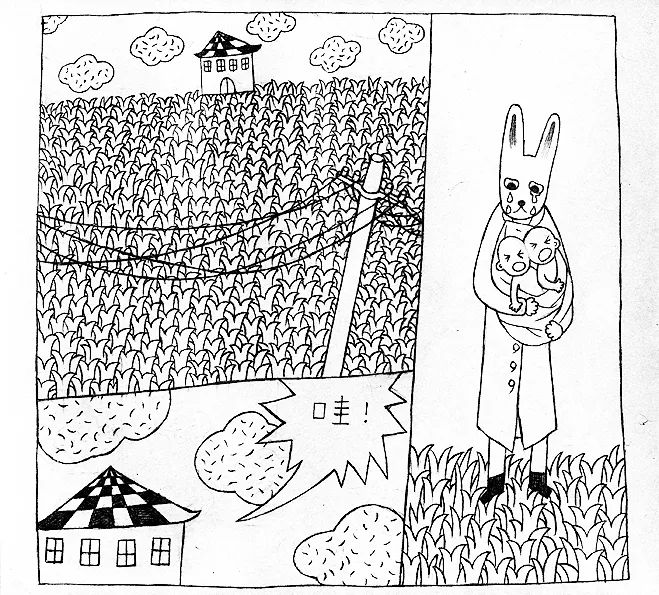

女孩懷孕了。兔子醫生很難過。

哥哥和弟弟牽着這個女孩的手,但是哥哥已經變成魂魄了。

孩子出生了,仍然是連體嬰。

兔子醫生把孩子交給了弟弟,摘下了頭套——原來他是哥哥,他並沒有死。

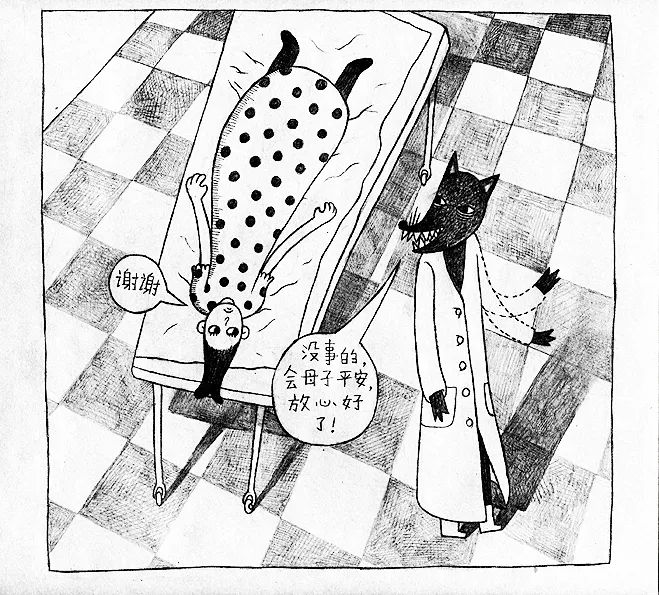

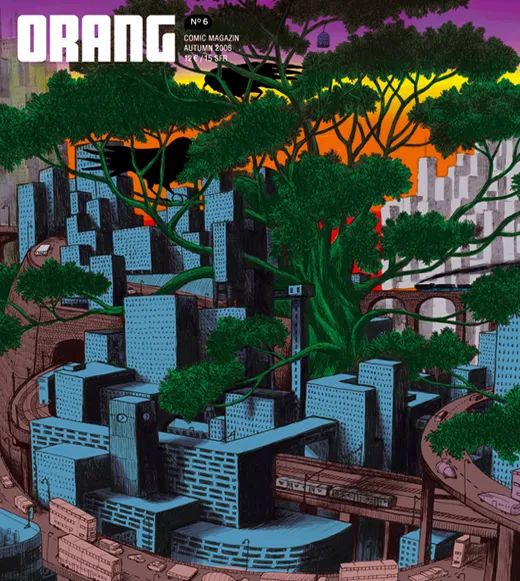

畫完這些漫畫之後,網友就鼓勵我把這些漫畫發給方安珂老師。結果她很喜歡我的漫畫,還把我介紹給了她的學生Sascha,讓我在Sascha主編的一本雜誌上發表作品。

▲ Sascha主編的漫畫雜誌

沒過多久,Sascha就從德國來中國了,到大學寢室去找我。我把當時的情境畫成了一篇漫畫。其中有一頁是Sascha在看我的漫畫。

我:「我想畫一種從未有過的東西,一種能帶來陌生感的環境和氛圍。」

Sascha:「從未有過的東西,你能告訴我它在哪嗎?」

我:「我不知道怎麼和你説,説不清楚。」

當時我確實説不清楚。但是無所謂,我繼續畫漫畫。

2006年,我從中央美院畢業了。畢業前一年,我和一家畫廊簽約了,畫廊每個月給我發五千塊錢,我不用去工作,每天在家待着畫畫。

當時我有點厭倦短篇漫畫了,我想畫長一點的、輕鬆的故事,想畫不刻意地去表達什麼的漫畫。

在我的設想中,故事的結構就像隨手畫在紙上的線,有交叉一次的線,有反覆交叉的線,也有完全獨立的線。這些線沒有固定的開始,也沒有固定的結尾。

我買了一打A4的速寫紙,就開始畫了。也沒有劇情,反正一天一張,隨便畫。

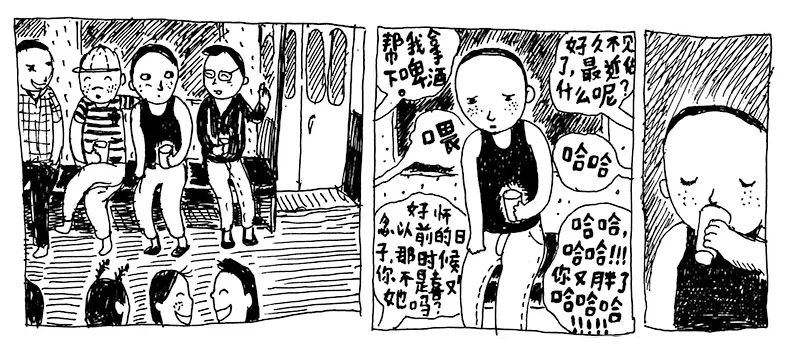

這是其中一張,畫的是一個公交車上的同學聚會。聚會很吵。

有人喝多了躺在地上,有人撒酒瘋。

一個人走到車外,走到了草地上。

他在草地上睡着了。

我會細緻地刻畫風吹過草地的時候和人躺在草地上的時候,草呈現出來的不同的質感。我希望讀者看漫畫的時候能夠想象自己躺在這個草地上的樣子。

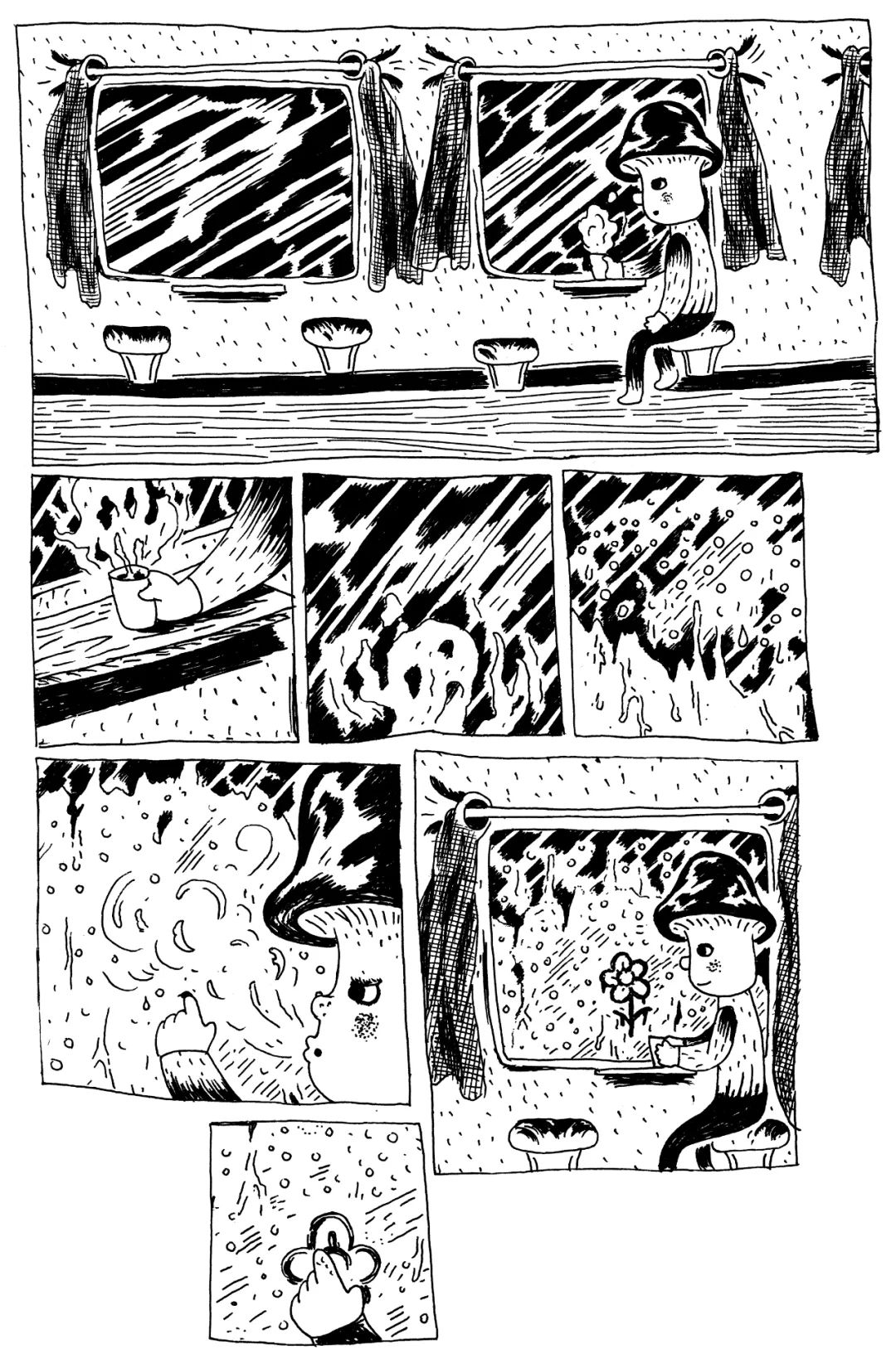

我會畫一隻蘑菇在火車上喝着一杯熱茶,茶的蒸汽讓窗户變得模糊起來。他在模糊的窗户上畫了一朵花。

然後用手擦掉這朵花,露出了外面一閃而過的黑乎乎的風景。

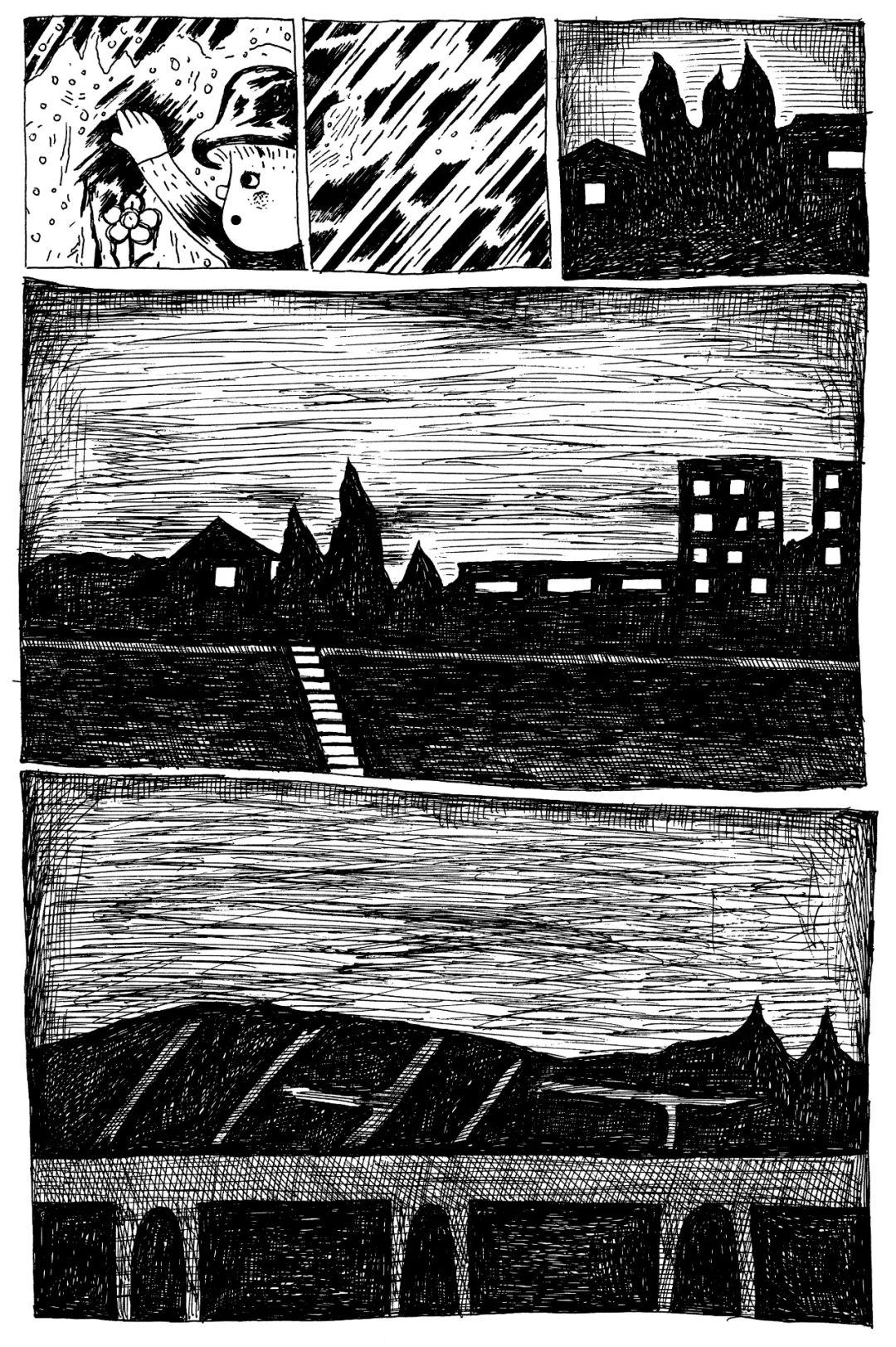

能看見一座巨大的橋,還有一個隧道。

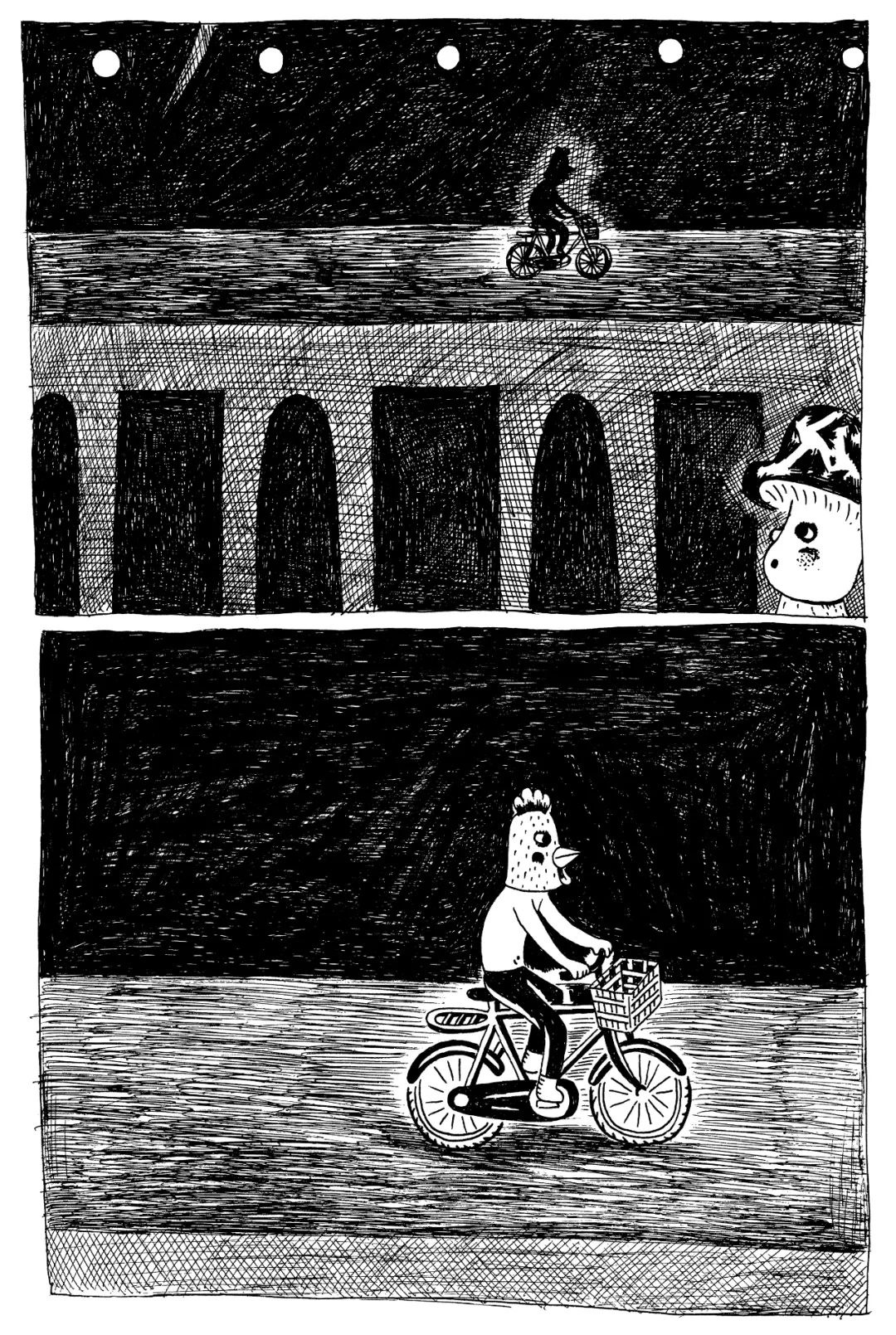

看見橋上有個黑影,是一隻在騎車的公雞。

我會畫一個人在滿是霧氣的草地上痛哭,難過地去抓地上的草吃,挖草底下的泥土吃。他挖出了一個泥坑,淚水和雨水把這個坑填滿了。他躺在泥坑裏微笑地看着天空,看見松樹底下有隻正在躲雨的毛毛蟲。

我還會畫水裏漂來的一片葉子。葉子上有一隻瓢蟲,一個人把手伸進水裏接過這隻瓢蟲,再把它放入水裏。他在流淌的河邊睡着了。

我會花心思刻畫這些環境,草的質感,河流的質感。這對我來説非常重要。

但是這些漫畫想表達什麼意思,其實我也不知道,我已經忘記當時畫這些畫的情景了。不過無所謂,因為這就是我要傳達的「能帶來陌生感的環境和氛圍」。

在我畫到有點在乎故事走向的時候,我就不再畫了。因為我要享受的就是這種不在乎表達什麼、不在乎故事在哪兒結束的自由感。如果我那麼在乎的話,就不好玩了。

過了七年,在2013年,我把這120頁的稿件做成了一本書,叫《哈利淘特》。我沒看過《哈利波特》,只是山寨了《哈利波特》的名字。

畫這本漫畫給我的啓示就是,除了要講述一個吸引人的故事,還要通過畫面的細節、環境、對白,讓我自己和讀者沉浸在這個故事的場景裏,能在故事裏面遊走,感受故事裏的空間、物體的質感、味道、觸感。當你處於漫畫中某時某刻的環境裏,你能夠和漫畫人物產生相同的一種情感。

怎麼樣做自己的漫畫書?

漫畫畫完了,就得做漫畫書,畢竟我關於漫畫的記憶都是捧着一本書在看漫畫。

大學期間我上網認識了一些畫漫畫的人,其中有一個叫唐彥的作者,號召大家做了一本漫畫書,叫SC漫畫。從第三期開始,我加入了這個編輯團隊。

這本書每期大概會有40到50個作者,每次做書的週期最短也要三個月,最長要半年。最後這本書做出來是這樣的,特別厚,跟磚頭一樣。

▲ SC漫畫

我有個好朋友,叫左馬,是一個非常好的漫畫家。有一次他跟我説:「你們SC一年就做一本,但是我畫了很多漫畫,沒有地方去發表。」

同時,我在豆瓣認識了一個叫盲公夫人的香港漫畫作者,他在網上發帖子説他做過八本書,我説我挺想看的,他就寄給了我。我發現這八本書都是在打印店做的,有的書就是一張A4紙折成了一個十字,有的書不到8頁,就是一個特別小的騎馬釘小本子。當時這給我的衝擊特別大,徹底打破了我對書的那種概念。

我馬上給左馬打電話,説我們要做一本漫畫雜誌,這本雜誌就叫《敍事癖》,強調我們對敍事有某種強烈的癖好。

我不想花太多錢去做這本書,就找了北京最便宜的打印店,把成本控制到了8塊錢。我在豆瓣賣16塊錢,賺不了多少錢,但是賣得特別好。

做到第三期的時候,我就跟左馬説:「我們要不要找人來不求任何回報地贊助我們做《敍事癖》啊?」他説:「不可能吧,這世界上沒有這種人。」我説:「那我試試唄。」

我就在微博上發了一個帖子,徵集六個人贊助我一年做六期《敍事癖》的印刷費。結果一個晚上就徵集到了六個人。當時其實還有第七個人要給我錢,我説:「對不起,我們今年名額已經滿了,謝謝您,您明年再給我錢印這個書吧。」

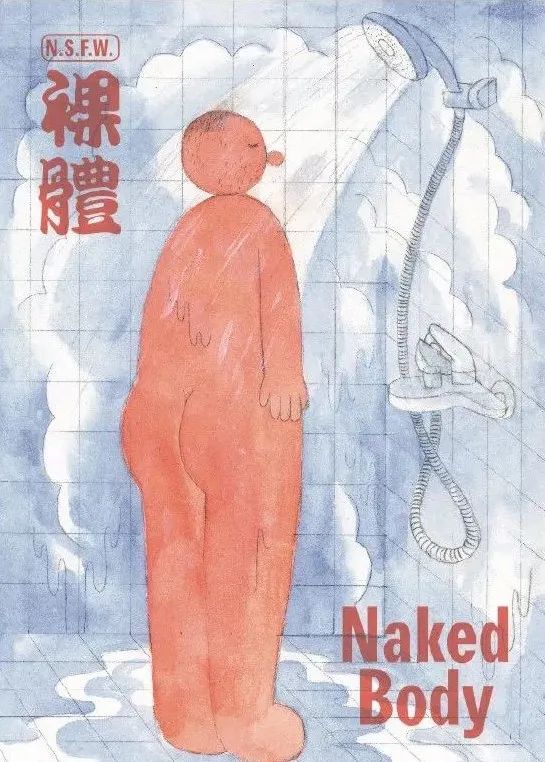

這本書做到第10期的時候,我一直合作的印刷廠跟我説,這一期印不了。他説這一期裏面有漫畫是裸體的,有人沒穿衣服。

我説:「這沒什麼呀,這挺正常的。」但沒辦法,他就是不給我印。我心想,行,那就這樣吧。

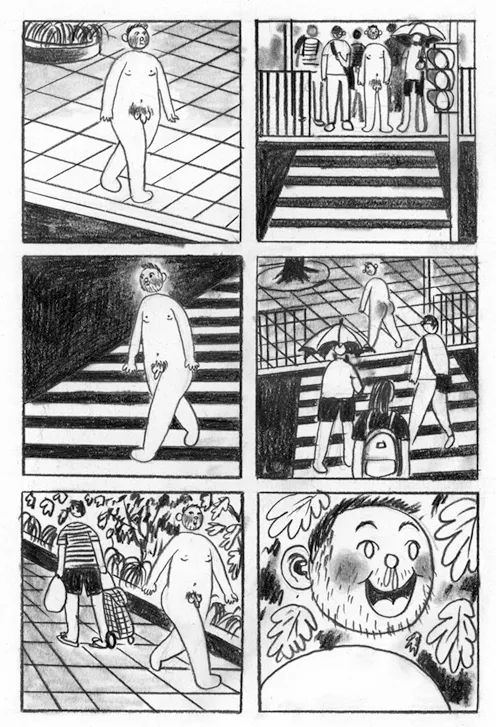

於是,在《敍事癖》五週年的時候,我在微博上徵集了一個名為「裸體」的漫畫特刊,要求投稿的那些漫畫主角必須是裸體的,一丁點兒衣服都不能穿。

我會在微博上審核,看哪些稿件可以入圍這本漫畫雜誌,其中有一條就寫着:「不通過,因為穿了衣服,不符合這次的主題。」我對主角穿不穿衣服這事要求特別苛刻。

這是這本書最後成書的樣子。

我和大家分享裏面我喜歡的一篇作品吧,是左新的一篇漫畫,叫《瓜男》。故事的開頭是一個裸男在鋼管俱樂部表演,他背後是一個西瓜一樣的花紋。

一個助手拿出來一個有洞的西瓜,他給安了進去。下面都在鼓掌,瓜男在鋼管上飛舞,氣氛特別熱烈。

這時候他助手拿上來了一個切西瓜的工具,淘寶就有賣的那種。開始切了,瓜男特別緊張,流的都是汗。切下去以後,西瓜裏流出了紅色的汁液,你也不知道是西瓜汁還是血。

再下一張。沒事兒,特別棒。西瓜都散了一地,有一根西瓜的柱子屹立着。大家紛紛往上撒錢。

最後一張,一個人路過了西瓜攤。這是剛剛在俱樂部表演完,迴歸日常生活的瓜男呢?還是一個路過西瓜攤,幻想自己能夠在鋼管俱樂部表演的平凡男人呢?這是漫畫作者留給讀者的想象空間。

這本書畫完後,美國的一個出版社,叫「格物天下」,做了一本英文版的。這個封面是我畫的。

我其實特別想和大家分享我在這本書裏面的故事,但是內容太勁爆了,一席主編不讓我分享,大家可以去網上找這本書看看。

至今為止,《敍事癖》一共做了11期。從第二期開始,每期裏的漫畫和採訪都翻譯成了英文。儘管印量不是很大,但我希望這本書能傳播到全世界,被各種各樣的人看見。而且我剛才説過,每期《敍事癖》的印刷費、排版、翻譯,那些錢都是網友免費提供給我們的,我在這裏特別感謝他們。

做完《敍事癖》以後,我又做了一個項目,叫「乞丐出版」,是號召大家像給乞丐扔錢一樣贊助藝術家做書。Logo也是一個乞丐抱住了一個人的大腿。

為什麼要叫乞丐出版呢?因為有時候藝術家會覺得藝術就是藝術,藝術是很純潔的,不能被金錢玷污。但是藝術家做東西是要花錢的。

還有,我在網上經常看到一些眾籌的藝術項目,在藝術家完成自己的作品以後,那些贊助人又對作品不滿意,覺得和自己期待的不一樣,然後就在網上批評藝術家,攻擊他們。

我就想,為什麼贊助人就不能像對待乞丐一樣對待藝術家呢?給他們扔點錢,不用管他們用這個錢幹嗎了,去做什麼了,做出個什麼結果,是不是把錢給瞎花了,無所謂,你贊助的其實就是一種藝術的方式。我根據這些想法寫了一個乞丐出版的原則。

* 第一,每本書的印刷費只接受單筆無償贊助。

* 第二,贊助者對書的內容無任何修改和建議的權利。

*****第三,所有的書低成本、小開本。

*****第四,如果方案不能得到單筆資金的贊助,則視為沒有讀者市場,不予印刷。

*****第五,對書的版權不佔有,也不予以保護。

*****第六,銷售產生的盈利歸「乞丐出版」所有和支配。

你們可能會覺得這樣的出版計劃太無恥了——不能修改,不能建議,然後錢還歸我支配,太無恥了。但是真的有人來贊助我做書。

這兩本書都是通過別人的單筆贊助做的,叫《乞丐漫畫》。特別感謝那些贊助我做書的人。

和大家分享一些漫畫書裏的內容吧。

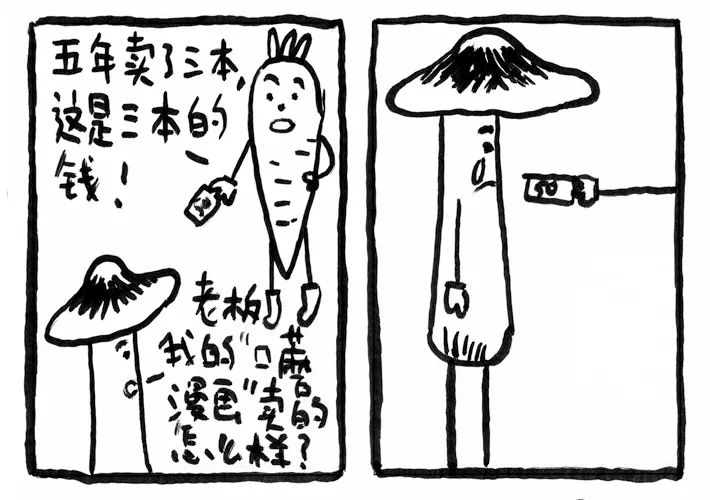

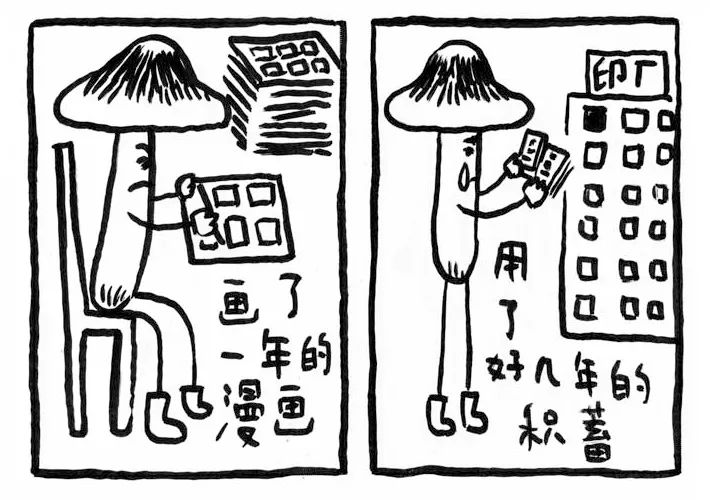

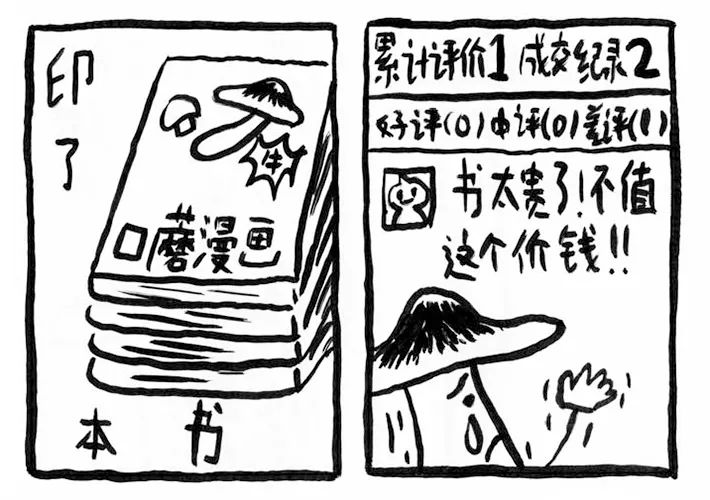

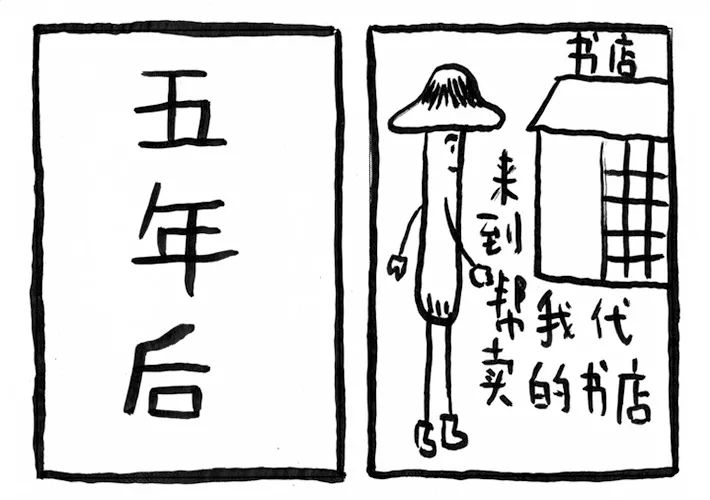

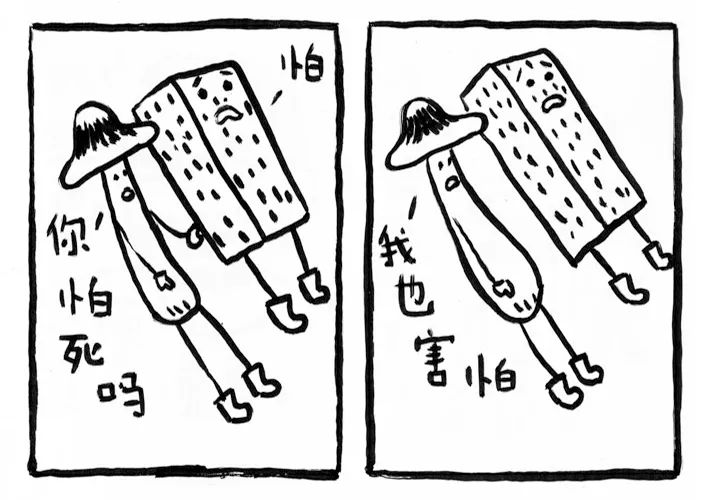

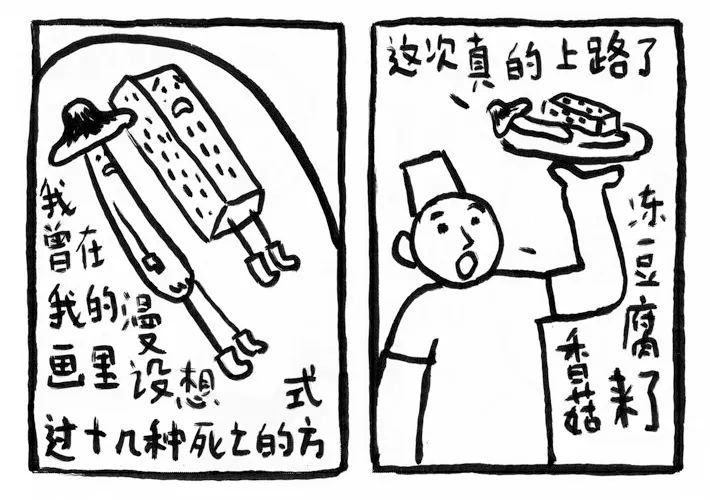

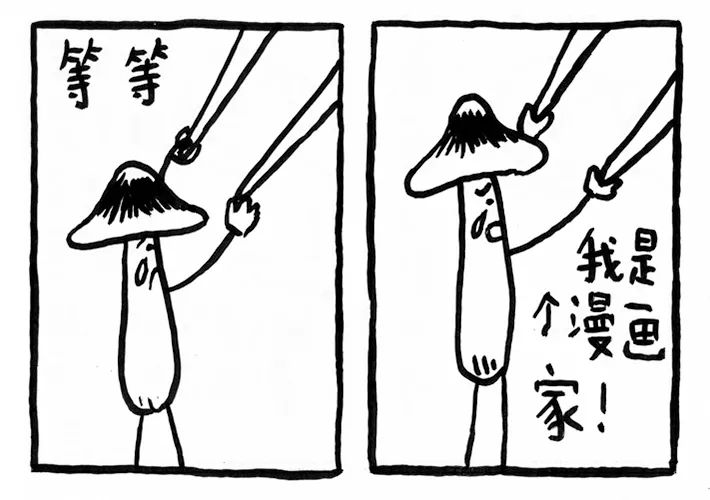

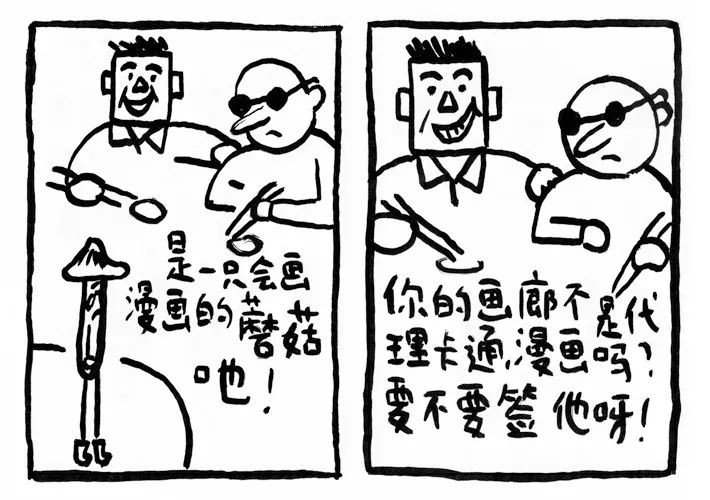

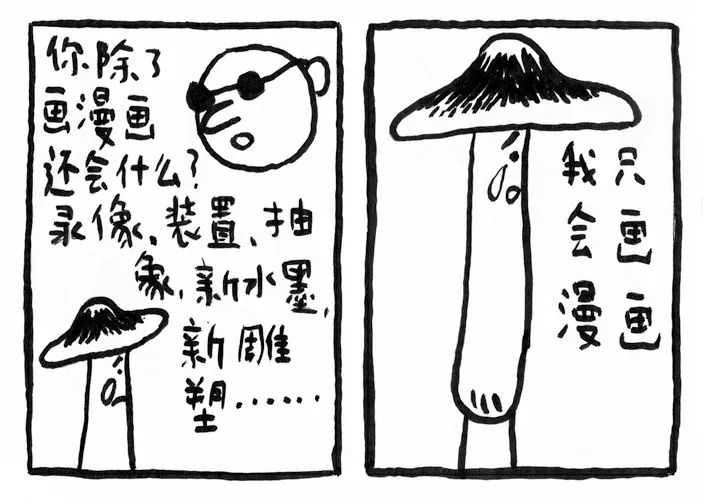

這是一個小蘑菇,他畫了一年的漫畫,用了好幾年的積蓄,印了本書,叫《口蘑漫畫》。

五年後,來到了幫他代賣的書店。老闆説:五年就賣了三本,這是三本的錢。

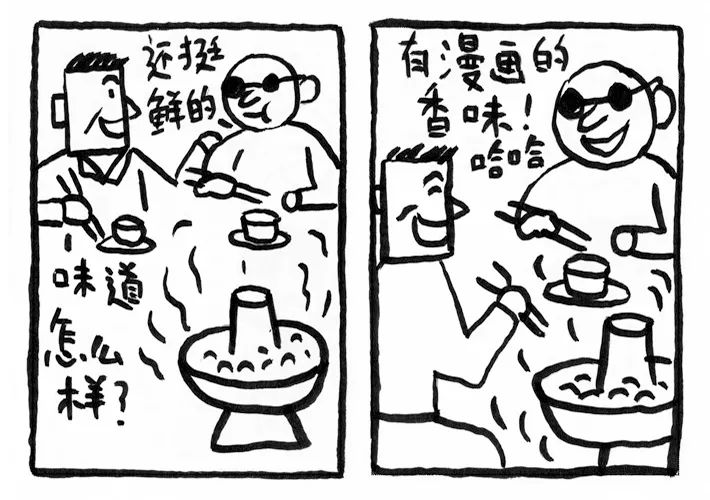

他哭了,特別難過地來到了一個火鍋店。

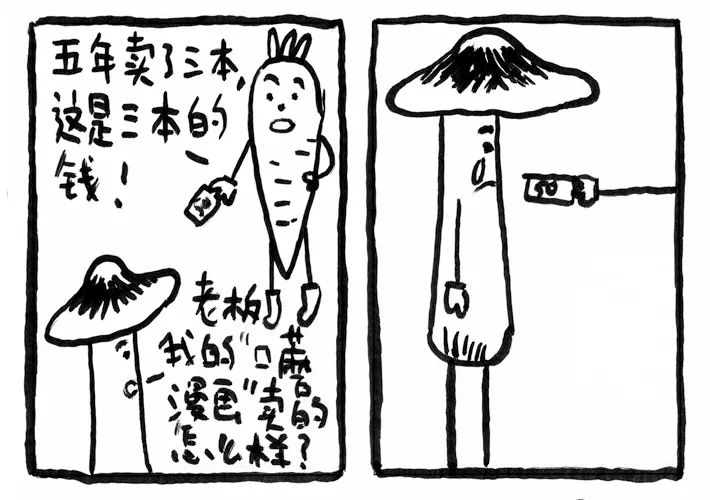

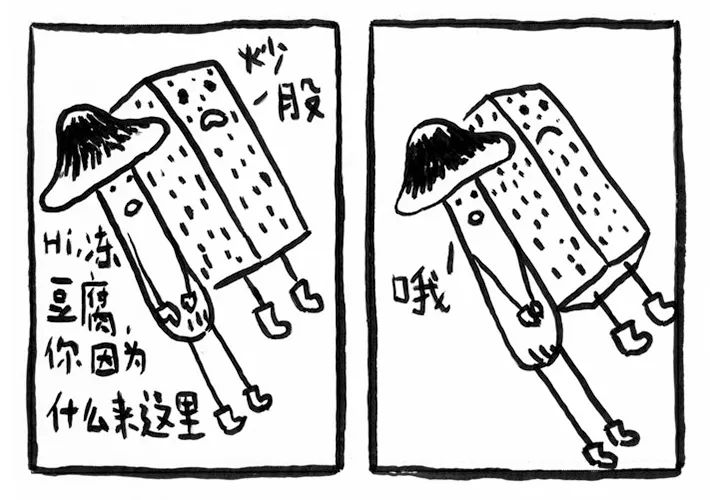

老闆把香菇洗了洗,跟凍豆腐裝一塊兒了。他問凍豆腐:「你是因為什麼來到這裏?」凍豆腐説,因為炒股。

夥計説「凍豆腐、香菇來了」。凍豆腐被夾起來,「嗞」的一聲,燙熟了。接着筷子伸向了香菇,香菇拽住那雙筷子,求生欲特別強地説:「我是個漫畫家啊!」

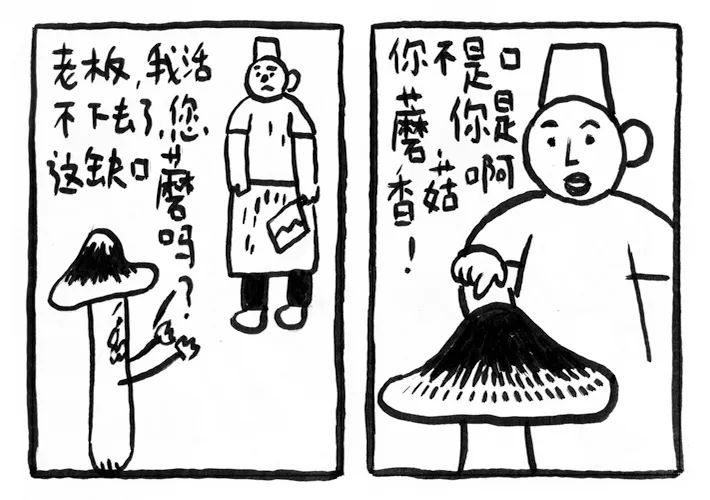

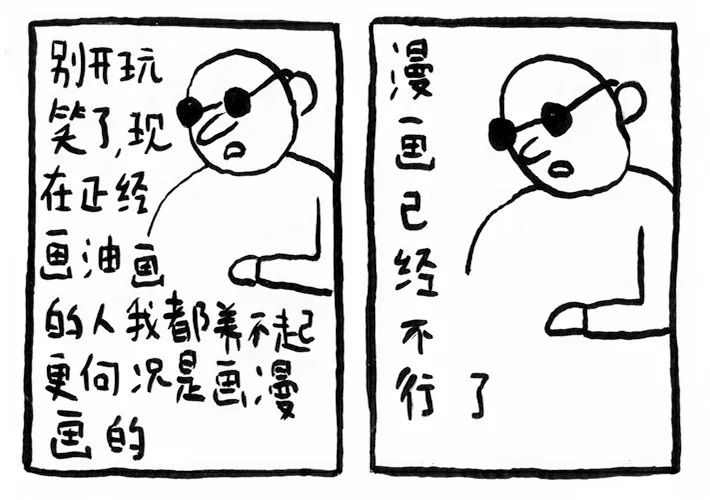

這兩個吃火鍋的人其實都是畫廊老闆。圓臉的那個就是代理他作品的畫廊老闆。方臉老闆對圓臉老闆説:「這是一隻會畫漫畫的香菇,你的畫廊不是代理卡通漫畫嗎,要不要籤他呀?」圓臉老闆説:「別開玩笑了,現在正經畫油畫的人我都養不起了,更何況是畫漫畫的呢?漫畫已經不行了。」

「嗞」,燙熟了,就蘸着麻醬吃了。方臉老闆問圓臉老闆味道怎麼樣,他説:「還挺鮮的,有漫畫的香味,哈哈哈哈。」

我描寫過很多窮苦漫畫家的故事,也講過一些漫畫和藝術的故事。那麼漫畫是藝術嗎?

漫畫是不是藝術?

我和一家做當代藝術的畫廊合作了15年,但我大部分的時間都在畫漫畫。所以經常有人問我:漫畫是藝術嗎?

我先不回答這個問題。我想給大家看一看我在和畫廊合作期間畫的一些漫畫。這些漫畫不是為了做成書給人翻閲的,而是為了放在一個畫廊的空間裏面去展示的,它的尺寸都特別大。

先給大家隆重介紹一下我老闆。他叫房方,是87版《紅樓夢》賈蘭的扮演者。

他以前在中央美院學美術史,後來開了一家當代藝術畫廊,叫星空間。

我大學畢業後一直在畫漫畫,就是之前那本《哈利淘特》的漫畫。我老闆特別希望我不要再做漫畫了,因為賣不了什麼錢。他希望我創作一些容易銷售的作品,比如布面油畫、布面丙烯,就像這種——這是畢加索的作品。

我根據這段經歷畫了一個漫畫,叫《談話一》。畫的尺寸特別大,我截圖給大家看。

故事的一開頭,我和我的老闆在餐廳裏。他點了一杯白水,因為他要減肥。我點了一杯乾薑水。

你們看,我人變得越來越小了,因為我壓力特別大。

我的老闆知道我是一個特別逆反的人,就假惺惺地説:

我説,我還是想證明自己。

最後就剩我一個人獨自面對這個難題。

不過還好,最後這個難題我解決了,我的畫也賣得好了起來。這張畫最後賣了給我的老闆,可能這對他來説比較有意義,也可能他不想讓別人看見這張畫。

2016年的時候,我的老闆經常跟我説,藝術的寒冬來了,我就畫了這樣一個漫畫。

▲ 《藝術的寒冬》,左右滑動查看

一開頭是我的老闆在睡覺,打了一個哈欠,好像睡了很久的樣子。

醒來以後有點懵,發現這個環境有點像監獄。

他看見我在畫畫。

我畫了好多畫,這些畫在老闆眼裏就跟錢一樣,閃着金光。他説:「畫了這麼多,真是了不起。」然後微笑着在邊上看着我畫畫。

老闆站在我的畫上面,看着窗外,外面向裏面飄着雪花。

這是798,很多畫廊主還有藝術家都凍餓而死了。

老闆哭了,問我怎麼熬過這兩年的。我説:「靠老婆呀,她在國企上班。」

老闆説:「冬天過去後你再叫醒我吧!」

老闆睡着了,我停止了畫畫。我無奈地回頭看了老闆一眼,因為我自己也不知道怎麼去應對這個藝術的寒冬。

這是2016年畫的,到現在這個藝術的寒冬仍然沒有結束。今年疫情了,畫廊就更艱難了。

2019年的時候,已經有很多國際大牌畫廊在香港和上海駐紮,他們挖走了一些在國內本來就很成功的藝術家。但是我和我的畫廊合作15年了,從來沒有別的畫廊來挖過我,我很生氣,就畫了這麼一個漫畫。

▲ 《藍色憂鬱》

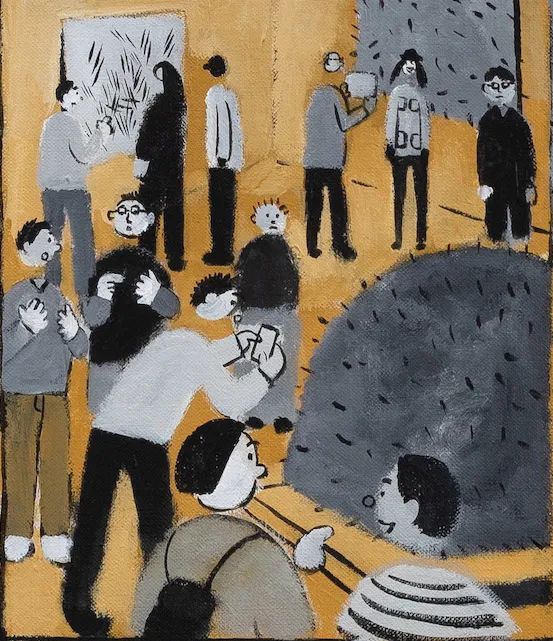

故事的開頭是我的展覽開幕,大家都在吃烤串、喝紅酒,煙霧繚繞,可能只有中國的展覽開幕才會這樣吧。

這是我的展覽海報,我提着我家貓。

老闆過來跟我碰杯。

白立方、高古軒、豪瑟沃斯,這三家畫廊都是世界排名前十的畫廊。老闆的表情有點難過。

老闆很難過,有點説不出話了。我吃了一串烤串。

老闆沉默了,我喝了一口紅酒。

老闆終於哭了。

老闆就特別難過,酒都灑了。

大家開始紛紛過來跟我碰杯,説「大賣」,「祝賀展覽成功」。只剩下我的老闆一個人在角落裏默默地不説話,端着酒杯。

這張畫畫完,我的藏家就給我發微信説:「煙囱,你畫這個事是真的嗎?」我説這是假的,這是我編的故事,不是真的。他説如果是真的就好了,他會特別開心。

這是在上海西岸藝術博覽會,我的老闆在我的畫前發呆。不知道他當時是什麼心情。不過這張畫最後也賣了,老闆賺了錢,他應該會開心吧。

我除了畫藝術圈的故事以外,還會畫一些和我們家貓有關的故事,這是其中一個。

▲ 《貓咪和他們的藝術家》

我起牀了,在取我的眼鏡,我們家的兩隻貓躺在被子上,被子上粘滿了毛。

我刷牙,貓咪跟着我。

我洗衣服,因為我的衣服上粘滿了貓毛。

我去拿手機,貓咪也跟着我。我坐沙發上玩手機,沙發上全都是毛。

我給一個黃貓梳毛。

使勁兒梳,有點像伺候自己的主人一樣。

梳下來一個黃毛球。我身上粘了一身的黃毛,我就拿滾子粘這些黃毛,粘的時候小貓還趴在我腿上。

我去晾衣服,我們家小貓在底下看着,衣服根本就洗不乾淨,還都是毛。

那我就畫畫吧。我們家貓就在後面抓,在前面打滾,我那顏料上也都是毛。

因為顏料和畫板都是毛,就畫了一張都是毛的畫。貓咪還抱着我的腿。

然後我做了一個展覽。在展覽上,我試着跟藏家解釋我這些貓毛作品背後的觀念。

受到啓發,我回家弄了好多泥,弄了好多雕塑,然後跟貓咪説話,讓他們去幫我創作。

有的貓就這麼抓,有的就這麼蹭,我就在邊上吃薯片。

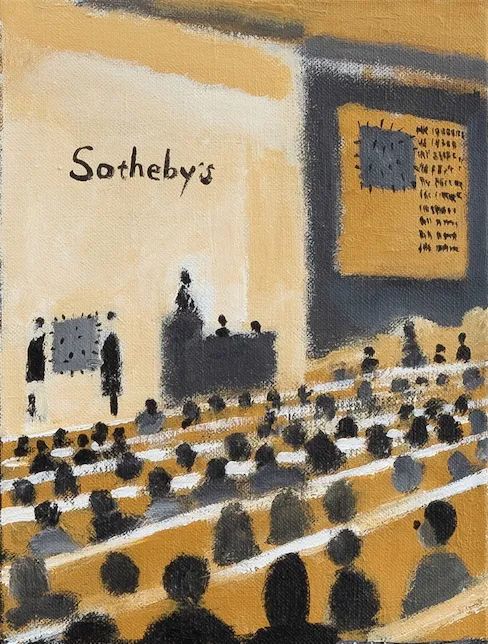

第一次展覽很成功,我又做了第二次,好多人來看。電視台也來採訪我。

我的作品上了蘇富比拍賣,拍了很多錢。我拿着這些錢買了一個別墅,和我的老婆,還有兩隻貓搬進去了。

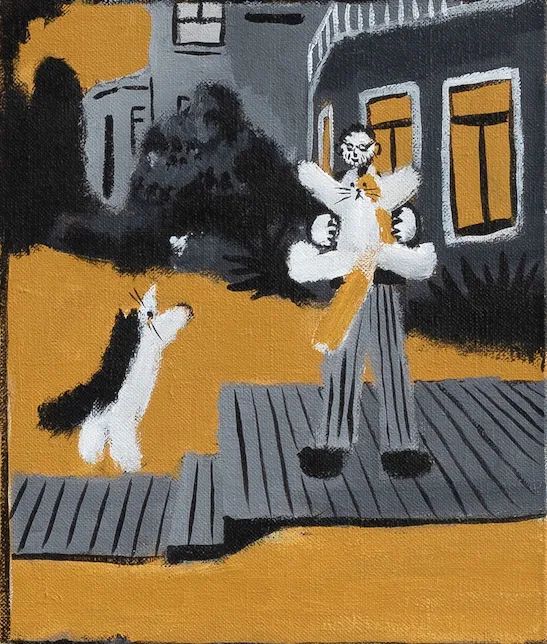

我們在別墅裏面散步,抱着貓很開心。

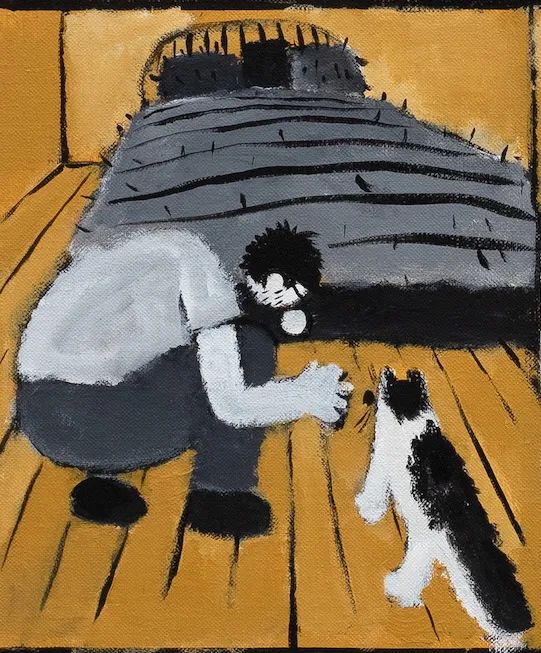

有一天,一隻貓鑽到了牀底下。

就是這隻黃貓。它死了。

我把它葬在了一個公園裏面。

只剩下我和另外一隻貓,在一個空蕩蕩的別墅裏面。

它從我身上跑開了。我身上和從前一樣粘了很多毛,但是有一根毛是之前的黃貓留下的。我很傷心。

後來,我和我的貓都死了,我們合葬在之前那個公園裏,墓碑上寫着「貓咪和它們的藝術家」。有人拿貓罐頭來祭奠我們。

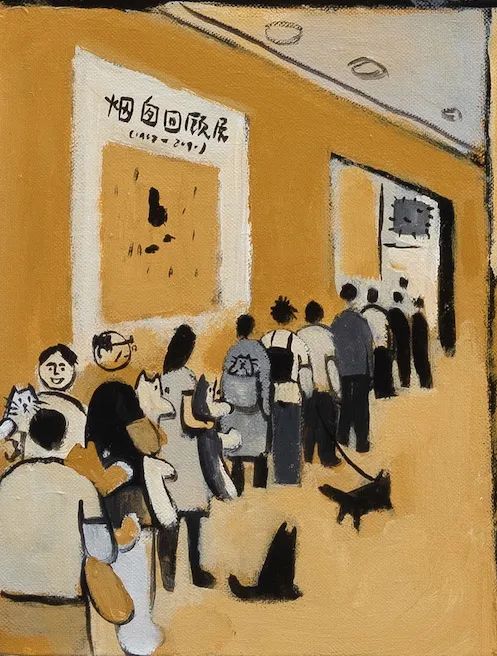

又過了很長時間,到了2090年,美術館做了一個我的回顧展。大家都帶着自己的貓排隊來看我的展覽。

整場都是那些粘滿了貓毛的作品,貓咪在裏面跑來跑去。

有一個觀眾對他的貓作出「噓」的手勢,然後和他的貓一起安安靜靜地看着我那張粘滿了貓毛的作品。

這是這張畫最後在畫廊展示的樣子。是一個有點温馨又有點悲傷的故事。

回到前面的問題,漫畫到底是不是藝術?

很多學藝術出身的人,都不覺得漫畫是藝術,因為經典的藝術史裏面其實是沒有漫畫的。他們認為,漫畫是出版界的事,而只有美術館、畫廊裏展的那些東西才是藝術。

而我認為漫畫就是一種藝術的形式,是一種繪畫和文學融合到一起的藝術形式。

在我童年的時候,我接觸不到什麼和藝術有關的東西,我唯一能接觸到的跟藝術有關的東西就是漫畫,我特別享受它。在我年紀大一點的時候,我看到畢加索、馬蒂斯,或者卡爾維諾的文學作品的時候,我一樣很享受它們。

回到創作上,在畫漫畫的時候,我能夠體驗到在繪畫上和文學上創造和探索的雙重樂趣。這和我閲讀傑出的繪畫作品和文學作品的時候,得到的那種非凡的體驗是一樣的。

所以我特別堅定地認為漫畫就是藝術,我相信自己的感受。

回想從童年到現在,我對漫畫的認知一直在變化。從一開始認為漫畫必須是日本漫畫那樣的,到後來接觸到方安珂和更多的獨立漫畫以後,我形成了現在的繪畫方式。從一開始認為漫畫就是要做成書去翻閲的,到後來我畫了一些特別巨大的作品,在一些大家往往認為不該是漫畫出現的地方,比如説畫廊和美術館去展示。

這種認知的變化有內容上的,有材料上的,還有展示空間上的。在我對漫畫的認知越來越開闊以後,我發現,其實漫畫的生命力和可能性特別強大,讓我覺得漫畫不止如此。

謝謝大家,這就是我今天演講的內容。