如何瞭解真相:人類信息傳播簡史,後真相時代的信息解讀,與貝葉斯的啓示(一)_風聞

人文望远镜-2020-09-13 18:33

導讀:人類進入了後真相(post-truth)時代,信息的爆炸使得我們想抓住事實的全貌越來越不可能,因而也越來越難以獲得真相。在這個時代,如何不被謠言所迷惑,儘可能接近真相,建立起我們認知世界的模式?通過數學家貝葉斯給我們的啓示,我們其實可以找到一套在後真相時代認知世界的方法。

在人類歷史上,每一次與信息傳播有關的技術革新都會帶來人類社會的鉅變。

語言的產生,使人類開始有了溝通與合作、經驗的積累,使人類建立起與過去的關係。

文字的產生,使人類開始有了不依託記憶的可信記錄與複雜思考的能力。

文字產生後,人們開始不斷尋找更好的文字載體,讓文字記錄更容易。那個時候的文字記錄十分寶貴,只能用來記錄極其重要的內容,就像在照相機發明之前,歐洲只有王公貴族可以請畫師為自己留下一幅肖像一樣。

在造紙術產生之前的年代,出現了一些述而不作的大師,比如東方的孔子(雖然孔子編寫了《春秋》,但他的主要思想卻是通過述而不作的形式傳遞下來),西方的蘇格拉底。如果他們生活在今天的時代,毫無疑問是網絡上的意見領袖,但技術侷限了他們在那時只是通過述而不作留下他們的思想,畢竟那個時代,文字記錄太過珍貴,個人專著這種東西還非常罕見,他們自己可能也沒想過作為一個個人,可以通過文字的方式去記錄和流傳他們的思想。只有在他們離去後,才能由那些知道他們思想價值、社會地位也比他們在世時高的學生們以搶救文化遺產的方式保留,從而產生了《論語》《柏拉圖全集》《回憶蘇格拉底》等。但這也導致這些由記憶而來的內容有一定的不準確性,讓今天的我們必須研究辨認他們的思想,尤其是柏拉圖,在他的書裏所有他自己的思想都已經藉着他老師的虛構討論完全和他的老師思想混在一起。

造紙術的產生是一個漫長的過程,事實上不如説是一個書寫材料逐漸走向廉價化(或者“不那麼貴”)的過程。從寫在龜殼上僅僅用於占卜國事的甲骨文,到記錄重大事件的金文銘文,到可以用來記載歷史和進行國事討論的竹簡(那個時候“學富五車”其實也就現在的一兩本書,而且真的只有“富”人才能“學富五車”),再到紙的產生,終於越來越多的信息可以被記錄和傳播,而獲得信息的權力也在逐漸擴大和下放。

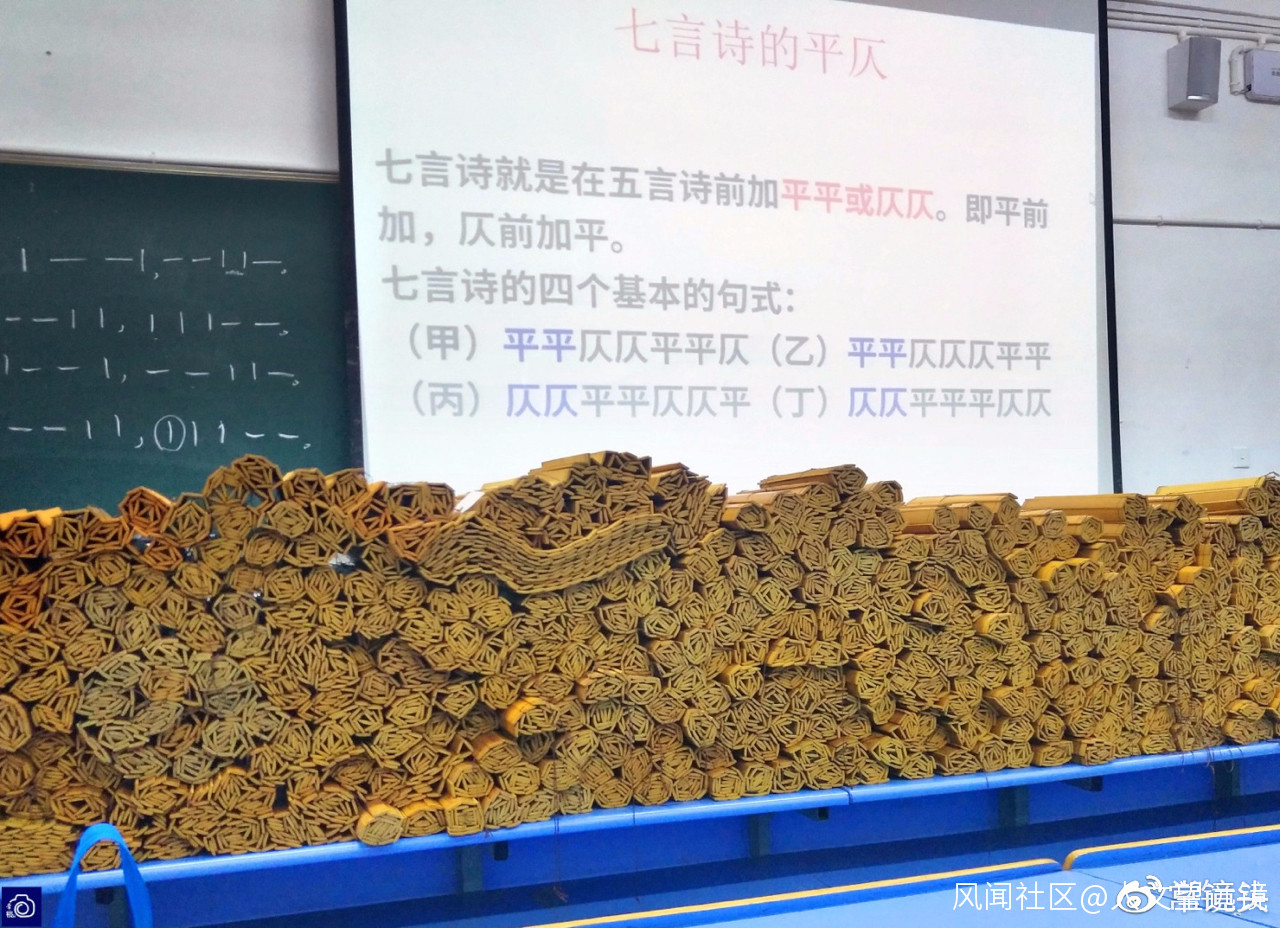

江西師大文學院古漢語老師佈置了一個學生需要用竹簡完成的作業,一個班的作業堆起來有200公斤,大家可以直觀感受一下竹簡和後來紙張信息密度和成本的差距

但即使在造紙術出現後,直到印刷術出現之前,書仍然是一個極其昂貴的事物,因為每一本書都需要手抄,這就使得信息和知識仍然只能限制在權貴手中,階級也很難看到流動的可能。而印刷術的出現可謂是一場偉大的知識革命,它終於大大地降低了普通人獲得信息的門檻。

在中國,印刷術的使用出現在唐末,所以我們雖然歷史書上説漢武帝時期就已經“罷黜百家,獨尊儒術”,但實際上儒學真正在社會上佔統治地位是宋朝才開始的。很簡單,除了豪門士族,根本沒有多少人有機會讀到書。

在印刷術普及之前,國家大事的參與基本上都是地主權貴的事情,普通大眾根本沒有階層上升的機會(幾乎只有做外戚和建立軍功這種方式可能改變一個底層人的命運,但實際上習武也是有錢人才能做的事,不僅需要有裝備、有閒,還得能夠吃飽有充足的營養攝入,尤其是蛋白質,也就是説得經常吃肉,這對於老百姓也幾乎是不可能的)。所以從東漢開始,魏晉南北朝,一直到隋唐以前,中原漢人的王朝就是一個權貴的遊戲,是一個少數掌握了生產資料和政治權力的羣體,不斷腐化墮落到更加腐化墮落,與百姓完全割裂的過程(“何不食肉糜?”),所以才會中原南朝相對北朝毫無戰力,最後被來自北朝的隋滅掉,才終於對從東漢一直延續到南朝,在政權更迭中很大程度上一直在延續的腐朽權貴做了一波清洗。

雖然隋朝開始了科舉制度,並在唐朝得到了發展,但是由於印刷術還沒有出現並普及,所以其實在相當長一段時間裏面,科舉起到的實際作用主要還是對本來就有錢的家族起到了一個素質提升的作用(通過科舉的門檻),至少不能像魏晉南北朝的權貴士族一樣不學無術沉溺聲色還能享受國家權力了,但在書籍很貴的這個時代,教育還是無法觸及到中下層人民,為他們提供階層流動的機會。而印刷術的出現則改變了這一切,儒家教育終於可以繼續向下觸及到階層更低一些的百姓,給他們受教育和改變命運的機會。而地方受教育的人變多也逐漸可以把儒學倫理在廣大社會傳播開來。從此,重視教育的文化傳統在華人中一直延續至今,今天即使是在世界各國的移民中,最重視教育的也只有兩個民族——華人和以色列人。

當然,壞處也有,伴隨着宋明理學的發展和普及,儒學脱離了孔子的初衷,被異化成了後來我們常説“吃人”的禮教,各種毀滅人性的儒家禮教逐漸產生,其實就是來自於宋明理學(“存天理,滅人慾”,實際上則是以“天理”為藉口對於女性和弱勢羣體的無情壓迫和固化),並深深影響到了中國的廣大社會,它的影響延續近千年,直到新中國社會改造之後才廣泛被打破。但另一個角度來看,這也確實是印刷術這種技術的力量吧。

直到國學風興起的今天,我們社會上很大一部分號稱國學的東西,都是由一些追求噱頭而毫無辨別能力的人發起的,恰恰是在宣揚那些從宋明理學脱胎,背離了儒家本質而被異化了的糟粕。

而在西方,活字印刷術的發明比中國晚400多年,同樣掀起了一場認知革命。那就是我們所知的宗教改革、文藝復興和後來的啓蒙運動。

宗教改革之前,中世紀的羅馬天主教會壟斷了《聖經》的解釋權,禁止人們閲讀《聖經》,禁止人們知道到底耶穌説過什麼,也禁止人們直接向耶穌禱告,必須得通過神父這個中介,進而把這種壟斷變成了操控和墮落的工具。

那個時候的羅馬天主教會已經不是一個信仰的團體了,人們加入教會做神職就像考公務員一樣,謀一個旱澇保收的職位。這樣一羣人,早就視信仰如無物,而把宗教變成了打壓他人的工具。從這個角度來講,他們和中國宋代明代的大多數儒家官員是一樣的,尤其是明朝的東林黨人。

但這裏面一個重要的技術因素就是,在沒有印刷術的時代,《聖經》實在太少了,都是手抄本,極其珍貴,大多數人想看也不可能看到,更不可能發現教會對《聖經》的歪曲。我在英國的博物館曾經隔着一層玻璃看過中世紀的手抄本《聖經》,極其厚重而精美,畢竟是手抄,抄都抄了,自然也要加上很多精美的圖畫和燙金裝飾,平民大眾根本不可能有機會看到。既然如此,羅馬天主教會當然可以按着自己的意思去曲解《聖經》,然後告訴大眾這就是真理。

手抄本《聖經》大概就是這樣子的

宗教改革與印刷術是密不可分的,正是印刷術帶來的《聖經》普及,才讓馬丁·路德*(是改教家馬丁·路德,不是幾百年後美國的黑人民權領袖馬丁·路德·金,不過馬丁·路德·金的名字確實是致敬改教家馬丁·路德而取的)*、約翰·加爾文這樣的改教家有機會閲讀到《聖經》,從而發現羅馬天主教會已經全方位地歪曲了《聖經》,進而掀起了打破羅馬天主教會對信仰壟斷的宗教改革運動。我們大多數人可能對文藝復興和啓蒙運動聽到的比較多,對宗教改革聽到的比較少,**實際上在當時,宗教改革給社會帶來的變革遠遠比同時期的文藝復興要強。**因為文藝復興涉及的人羣主要是當時的文化人,但宗教改革則切切實實掀起了一場與政教合一的歐洲每一個人都相關的社會解放,把廣大歐洲人民從羅馬天主教會的控制中解放了出來,也進而影響了包括後來民族國家誕生之類的很多事情。

而印刷術帶來的文藝復興,則標誌着歐洲歷史上終於出現了文化界和知識分子(比起中國來説,確實太晚了,那時中國已經到了明朝),思想對於社會的力量才終於在歐洲社會開始體現。

岔開一個話題,補充一個背景知識:歐洲社會的民族和思想在歷史上其實是斷層的。古希臘和羅馬的思想並沒有與後來的歐洲一脈相承,而今天的歐洲人和古希臘、羅馬人也不是同一個人種。

希臘在經歷了亞歷山大帝國、羅馬帝國之後,在歐洲已經沒有留下什麼文化遺產(我們前面説過了印刷術出現之前書籍很稀少,僅有的這些書籍在頻繁戰亂中也大多被銷燬或遺失),再到羅馬帝國滅亡之後,來自歐洲東北部的 barbarian(歐洲歷史上對野蠻人的稱謂,類似於我們中國以前蠻夷戎狄的稱謂)佔領歐洲成為現在的歐洲人,這一批人已經不知道他們所在的這片土地以前曾經有過希臘文化,就算聽説過也完全沒有了概念。

直到後來十字軍東征,歐洲與中東打開了交流通道後,才發現阿拉伯人那裏保存有大量他們從來沒有聽説過的希臘典籍,包括柏拉圖全集、亞里士多德全集之類的,而這些典籍當時是隨着亞歷山大帝國和羅馬帝國的擴張傳到西亞,並被西亞的文明保存下來的(那時候西亞的幾個文明已極其燦爛輝煌),最後從阿拉伯人傳回了歐洲。這時候歐洲早已不是希臘人、也不是羅馬人,而是 barbarian 的後裔,他們發現了原來自己所在的土地上以前曾經有一個這樣的文明,就把這個文明認成他們的祖先了。

這件事情從邏輯上其實是不太順暢的,就有點像是美國早期移民把印第安人給滅了,然後現在的美國人開始把原住民印第安人認成他們的祖先一樣,只不過對於當時的歐洲人是反過來的,不論是亞歷山大帝國滅希臘,還是 barbarian 滅羅馬帝國,都是落後的文明取代了先進的文明,所以才有了落後文明認被他們滅掉的文明為祖先的可能性。這跟清滅明之後,又開始學習漢文化有些類似,但至少當時中國大多數人從民族上還是漢人,而滿人仍然在血統上歧視漢人;不像歐洲,古希臘和羅馬人在人種上幾乎已經消失了,現在的歐洲人其實是當時各種 barbarian(包括哥特人、維京人等)的後裔。

但畢竟當時還未從矇昧中開化的歐洲人找到了自己在地緣上的、文明程度遠高於他們的祖先,而且還是一個全方位幫助他們文明開化的祖先,從此幫助他們開始有了文化和文明,還建立起來對自己的文化自信,這對他們來講是極其重要的,因為歐洲人一直都存在身份認同的問題。從這個角度來説,又有點像一個頑劣版的令狐沖跟風清揚學了獨孤九劍,還把風清揚認成乾爹一樣,對他們來説是文明的巨大轉折。

補完這個背景,我們回到印刷術和文藝復興的話題。

由於人種和文明的斷層的存在(也就是歐洲史上的“黑暗時代”),對於那時歐洲的民族來説,文藝復興事實上並不是一個復興,而可以説是他們真正接觸思想的開始。文化界和知識分子的產生,讓他們逐漸開始從長期的封建社會和政教社會脱胎換骨,進而在後來誕生了啓蒙運動。

啓蒙運動中的思想可以傳播到整個歐洲大陸,這在沒有印刷術的時代是難以想象的。思想是一種強大的武器,它會帶來一系列的社會變化。它是建設性的,也是毀滅性的,乘着印刷術的技術趨勢,它改變了整個世界的面貌。《娛樂至死》裏面對獨立初期的美國的描述可以説是對於一個印刷術作用處於頂峯的社會的描述:

“……在殖民地時代的早期,每個牧師都會得到10英鎊來啓動一個宗教圖書館。雖然當時的文化普及率很難估計,但有足夠的證據表明(大多來自簽名),在1640年到1700年間,馬薩諸塞和康涅狄格兩個地方的文化普及率達到了89%—95%。這也許是當時世界上具有讀寫能力的男人最集中的地方了。(在1681年到1697年間,殖民地婦女的文化普及率大約為62%。)”“……事實上,在1682年到1685年間,波士頓最大的書商僅從一個英國書商那裏就進口了3421冊書,其中大多數都是非宗教書籍。如果有人再補充説明一下,這些書僅僅是住在北部殖民地的7.5萬居民的需求量,那麼3421冊書這個數字的意義就更清楚了。放在現代,相等的需求量就該是上千萬冊了。”“……這種情形產生的一個重要結果就是:殖民地美洲沒出現文化貴族。閲讀從來沒有被視為上等人的活動,印刷品廣泛傳播在各類人羣之中,從而形成了一種沒有階級之分的、生機勃勃的閲讀文化。”

這一段我就不再細講了,對於印刷術和鉛字影響下的典型社會,《娛樂至死》的前幾章進行了進行了非常全面透徹的描寫,有興趣的可以看一下。

之所以花這麼多時間去梳理人類信息傳播技術的歷史,是因為從這些歷史裏面,我們可以看到,社會的認知方式和認知水平,與人類信息傳播的技術有着很大的關係。這有點像馬克思所説的生產力決定生產關係。對於信息傳播來説,傳播技術也決定了社會的文化認知方式。而社會的文化認知方式,會進一步對社會發展的方方面面造成影響。

尼爾·波茲曼的《娛樂至死》關注了印刷術時代到電視機佔據主導的娛樂時代的轉變,而我則在思考另一條線:從印刷術時代到互聯網時代的轉變。

印刷術時代持續了幾百年,一直都沒有出現一種新的顛覆性的傳播方式,直到互聯網出現。在印刷術時代,信息的接收者可以一直延伸到任何一個普通大眾,但信息的提供者和傳播者,仍然有着相對較高的門檻,這使得信息的質量在一定程度上得以保證。雖然,信息提供者的門檻並不能保證他們提供的是真相,但我們至少不會被太多信息所淹沒。而到了互聯網時代(準確地説應該是互聯網3.0時代,每一個人都成為信息生產者的時代),當每一個人都可以成為信息提供者和傳播者時,這個門檻突然沒有了,當我們享受着信息隨手可得、新聞第一時間就能看到的便利性,並且享受着自己也可以發聲也可以有粉絲的快樂時,我們突然發現,我們生活中處處充斥着謠言,我們越來越難搞清楚真相是什麼了。

就像有一個寓言所説,當你只有一塊表的時候,不管這塊表是否準確,你都可以把它當成你的時間;但當你有兩塊時間顯示不一樣的表的時候,你反倒不知道時間了。

我們進入了後真相時代。

挖個坑,下一篇,我來談談,什麼是後真相時代,我們到底還有沒有機會、有沒有方法在這個時代發現真相。

參考書目:

《從黃河文明到一帶一路》,李曉鵬著

《絲綢之路:一部全新的世界史》,彼得·弗蘭科潘著

《哈佛中國史》,卜正民主編,陸威儀、羅威廉、迪特·庫恩等著

《全球通史》,斯塔夫裏阿諾斯著

《娛樂至死》,尼爾·波茲曼著

《西方哲學十五講》,張志偉著

《基督教會史》,布魯斯·L·雪萊著

《歐洲文化簡史》,邵嘉驥著

《世界是平的》,托馬斯·弗裏德曼著

《後真相時代》,赫克託·麥克唐納著

本文首發於我的公眾號《人文望遠鏡》,歡迎關注