很多人認為阿富汗男的看着都像恐怖分子,女的都過着悲慘生活,這讓我很不爽_風聞

观察者网用户_239515-2020-09-15 08:13

來源:一席

原老未,獨立攝影師,撰稿人。

最後,雖然我知道不可能,但我依然希望這個世界沒有戰爭,遍地和平。

罩袍之刺

2020.8.23 杭州

大家好,我是原老未,今天我來跟大家聊聊阿富汗,還有阿富汗女性。

我一共去過四次阿富汗,每次都在那待一個月,大部分時間我都是和當地人生活在一起。這是一張阿富汗的地圖,我在上面標了所有我去過的地方,還有去那兒的年份。

我從小就不是一個家裏人眼中的好孩子,大學畢業以後我只上過十幾天班,當我意識到我不願被人管,以後我也不想管別人的時候,我就辭職了。從2008年底我就成了一個世界遊民,靠拍照和寫稿為生。

那些年我走了大半個地球,喜歡哪就在哪停下來,我曾經在莫桑比克、瑞典還有格魯吉亞都租過房子,生活過一段時間。

2010年的時候,在巴基斯坦的白沙瓦,有人給我看了一張照片,那是一個峽谷中的巨大的湖,説實話照片拍得真不怎麼樣,但依然能看出來那個湖特別漂亮。

他跟我説這個湖在阿富汗,叫做班達米爾湖,於是我就為了這個湖去了阿富汗。

我是2013年9月第一次去的阿富汗,那時候我還是一個骨折恢復期的瘸子,剛剛脱拐一個月,為了去看那個湖,我翻山越嶺地走了十幾公里山路。

當時我腳都走腫了,但看到這個湖的時候,我一下就被美暈了,我就想值了,這種級別的湖,再讓我走十幾公里山路也沒問題。

▲ 班達米爾湖

我就坐在這個湖邊,看了好半天,我心裏就有點難受,覺得阿富汗有這麼好看的地方,但所有人一説起阿富汗,只會覺得這裏危險又恐怖,是正常人不會去的。

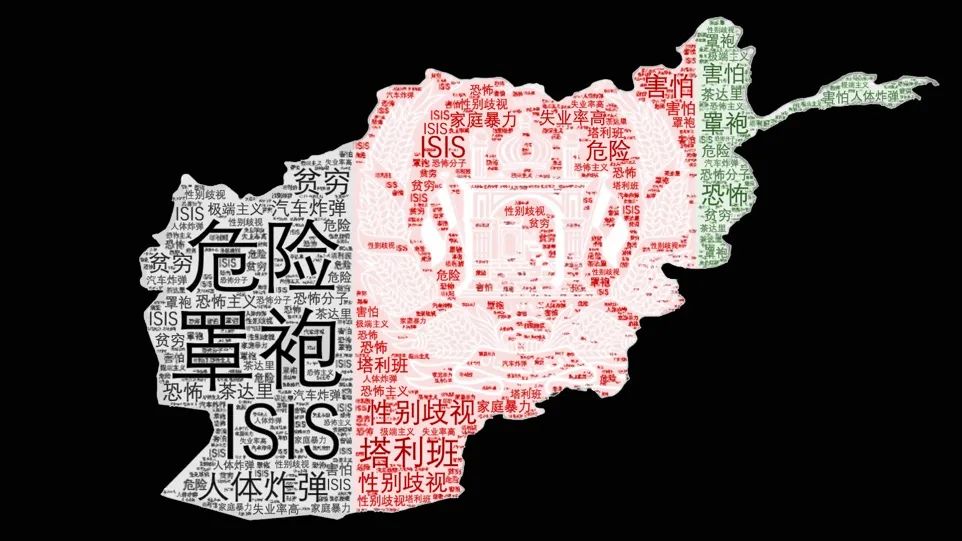

這是我在網上的搜索引擎裏,分別用中英文打出“阿富汗”和“阿富汗女性”時出現的關鍵詞。

如果説主流媒體報道的阿富汗是它的A面,今天我想先跟大家説説阿富汗的B面。當然B面有很多,最吸引我的有三點:好客、好吃、好詩歌。 在阿富汗人的文化裏,好客是一個非常重要的傳統,他們有時候對客人太好了,好得讓人有心理壓力。

阿富汗的菜非常好吃,他們在調料的運用上結合了伊朗菜、印度菜和新疆菜,我最喜歡吃的是一種叫Sharwar的燉肉,因為它也是把囊掰成小塊放在肉湯裏,我就跟朋友説那是阿富汗的羊肉泡饃。

阿富汗人非常喜歡詩歌,很多城市在週四都會舉辦詩歌之夜的活動,他們很喜歡玩一種叫詩歌接龍的遊戲。戰爭導致了幾十年的教育真空,但即使是這樣,很多人依然可以隨口就説上幾句哈菲茲和魯米的詩詞。

阿富汗人知道自己的國家很窮,也知道外國人認為這裏很危險,但他們不知道的是,很多人認為他們這裏的男的看着都像恐怖分子,女的都穿着罩袍,過着悲慘的生活。

媒體只報道阿富汗的A面,這讓我很不爽,所以我就想寫阿富汗,寫阿富汗女性。當我知道我想做什麼以後,我就又去了三次阿富汗,然後就有了這本《罩袍之刺》。

今天我想跟大家講講書裏的三個女人的故事。在開始之前,我希望大家可以先想一下,關於阿富汗和阿富汗女性,你們有怎樣的印象。在我説完這三個人的故事後,大家再看一看這種印象是否發生了一些變化。

打太極的女孩熱扎依

我想講的第一個人是熱扎依,她是一個大學生,學的獸醫專業,英語很好,而且還會武術。

我是2016年第二次去阿富汗的時候認識她的。我其實是先在赫拉特的一個飯館,認識了兩個教中國武術的老師,他們跟我説他們在離赫拉特10公里外的一個小鎮上還有一個武館。

▲ 赫拉特街頭

第二天我就為了武館去了那個小鎮,那是一個哈扎拉人的鎮子,哈扎拉人長得跟我們很像,他們的基因裏有一種蒙古人獨有的基因,我們也有,所以他們是最好辨認的阿富汗人。

當時我一進武館,就看見裏邊站了四排穿着紅綢子練功服的男孩,我剛要説Salam向他們問好,他們就集體衝我抱拳,然後用中文特大聲地喊“早上好”。當時我就覺得我穿越了,好像到了幾十年前的廣東,看見了佛山武術隊。

那天武館的人給我做了很多才藝展示,其中讓我印象最深的是一個女孩打太極,那個女孩就是熱扎依。

我為什麼對她印象深刻呢?首先打太極的漂亮女孩就很少見,然後這個漂亮女孩又穿了一身白衣服,最關鍵的是她打太極的伴奏曲,是一首80年代的中文老歌,叫《故鄉的雲》。

熱扎依生在伊朗,但她沒有住在難民區,她周圍的鄰居都是伊朗人,她也一直以為自己是伊朗人。直到有一天,她跟鄰居小夥伴在巷子裏玩,小孩一起玩急了,有一個小孩就説,你是臭阿富汗人,滾回阿富汗去。

熱扎依覺得自己像被侮辱了一樣,就特別生氣,她説你才是臭阿富汗人,你全家都是臭阿富汗人。説完她哭着跑回家找她爸求安慰,她爸聽完以後就拍了拍她的肩膀,然後説首先你們兩個不應該這樣説話,但是他也沒有説錯,因為我們就是阿富汗人啊。

熱扎依跟我説:“自從我知道自己是阿富汗人以後,我就不想在伊朗待著了,我老是想回自己的國家去看看那是什麼樣的,我想回阿富汗去。”幾年後,熱扎依的兩個姐姐留在了伊朗,她跟父母和哥哥回到了在阿富汗南部赫爾曼德省的老家。

赫爾曼德是一個農業省,土地非常肥沃,家家户户都有很多動物。但是因為赫爾曼德特別窮,獸醫覺得在那掙不到錢,他們都不願意去,所以熱扎依説她小時候就想好了,她想長大了去學獸醫,然後回赫爾曼德給動物治病。

我説請熱扎依給我做翻譯的時候,她死活不要錢,她跟我説,我們阿富汗人不要客人錢。

其實我在阿富汗,在商店裏買東西時,店主經常跟我説,不要錢,送你了。這時候你不能當真,你不能就拿着東西特別高興説“謝謝您”,然後轉頭就跑了。你得站那兒跟他推,一般推個兩三次他就把錢收了,這是阿富汗人表示好客的一種習慣。

但是熱扎依當時不是因為禮貌才這麼説的,她是真的不想要我的錢,後來我跟她説了好久,我都急了,她才特別不好意思地把錢給收了。

我當時在小鎮一共待了22天,熱扎依除了上學,絕大部分時間都跟我在一起。

熱扎依走路的姿勢跟很多阿富汗女孩很像,含胸駝背,眼睛只會盯着路,不會到處亂看。

老一輩的阿富汗人覺得,男人是不會無緣無故地調戲良家婦女的,只要你的眼神不跟他們發生接觸,就可以最大範圍地避免性騷擾的發生。

但即使是這樣,熱扎依偶爾還是會被那些人,用那種讓她渾身不舒服的眼神盯着臉看。熱扎依説每當這個時候,她就忍不住想找個罩袍套在這些人的頭上。

熱扎依是哈扎拉人,其實哈扎拉人是不穿罩袍的,她們穿的是跟伊朗一樣,一種叫做“茶杜爾”的東西,翻譯過來就是“帳篷”。

▲ 穿茶杜爾的哈扎拉女孩

熱扎依説雖然她不喜歡罩袍,但是每次當她被男人用那種眼神看的時候,她就特別理解為什麼普什圖女人會穿罩袍,因為再討厭的男人,也不能透過那些很細小的網格去看到女人的臉了。

當時我手裏有一些給阿富汗女人和孩子籌的捐款,熱扎依帶我去見了很多她認為需要幫助的人。

有一次我們去了一個嬸嬸的家裏,那個嬸嬸的老公帶着所有值錢的東西和二老婆去了伊朗,臨走前還把屋門鎖了,嬸嬸就只能跟兩個女兒睡在半露天的過道里,冬天差點凍死。

我們從嬸嬸家出來後,熱扎依挺難受地跟我説,她説:“你知道嗎,Moomoo,其實我們哈扎拉人是很少娶兩個老婆的。因為我們知道以前做那樣的安排,是因為打仗的時候死了很多人,一夫多妻可以讓活下來的人去合法地照顧孤兒寡婦。但你看看現在這些男的在幹嗎?他們找的都是比自己年輕的女孩,這樣做只是在滿足自己的私慾。”

嬸嬸的子宮裏還長了一個比我拳頭還要大的肌瘤,已經好幾年了,當時已經到了不做手術就會有危險的情況。

阿富汗的公立醫院是免費的,但是要排很久很久的隊,所以我就讓熱扎依帶我去私立醫院,看看跟醫生商量能不能便宜點把手術做了。那個醫生挺好的,給便宜了一大半,我們只花了相當於人民幣1000塊錢,就把瘤子給摘了。

除了這個嬸嬸,熱扎依還帶我去了鎮上三四户人家。後來我就搬到了她們家,到她們家以後我才發現熱扎依家很窮,但是從頭到尾她一直都是在想怎麼去幫別人,她從來沒有為自己或者為自己的家人要過任何東西。

▲ 熱扎依的家

離開鎮子的前一晚,我最後一次在武館看她打太極,伴奏曲還是那首《故鄉的雲》。熱扎依跟我説,每次我一聽見這首歌的前奏,我就忍不住邁開腿了。

我就跟她講這首歌的歌詞,大概意思就是有一個人遠離家鄉很多年,他看見了天上的雲,好像就聞到了故鄉的味道,然後忍不住就要哭了。

熱扎依深深地吸了一口氣,然後她鼻子皺了皺跟我説:“你看咱們現在在武館,我只能聞見難聞的汗味。”過了一會她又説:“也許伊朗什麼東西都比我們阿富汗好,但還是這兒帶着灰塵和汗水的味兒聞着讓人踏實。”

殘疾畫家魯巴巴

我在鎮上的時候把武館的故事發在了公眾號上,新華社亞太的人看見了,就安排了記者過來採訪,我就這麼認識了他們在當地的攝影記者。這個記者他知道我在寫阿富汗女性很高興,就給我推薦了一個叫魯巴巴的16歲的殘疾畫家,這也是我今天想給大家講的第二個人。

魯巴巴是一個先天小兒麻痹症患者,她上肢完全無力,腳趾也只有三個可以動,她是用嘴咬着鉛筆畫畫的。

阿富汗自己的媒體也是天天報道腐敗、失業率新高、爆炸這些很消極的東西,所以當老百姓看見魯巴巴的新聞,看見她這種身體狀況依然在畫畫的時候,就全都被她打動了。很多人給她捐錢,送她電腦、手機,連加拿大的一個阿富汗裔部長都知道她,給她捐了2000美元,還説她是阿富汗的希望。

這是魯巴巴家的會客廳,房間是她出名以後新裝修的,地毯都是新的,一進門那塊地方還堆了很多熱心市民送的顏料和繪畫工具。

魯巴巴跟我説,她沒出名之前家裏很窮,沒有錢請老師,她只能自己摸索着自學地畫,後來她舅舅就把她畫畫的照片放在了網上,沒想到被媒體看見一下就出名了。出名以後就有很多人找魯巴巴畫畫,但只願意付她相當於人民幣10塊、20塊的酬勞。

魯巴巴説,我覺得我是一個藝術家,這些人這樣很不尊重我。我就問她,那你覺得你的畫應該值多少錢呢?魯巴巴想了想説,我認為它值100美元,因為每一幅畫我都要咬着鉛筆畫一個禮拜,很辛苦。我當時就説,那行,我就按你説的價格,我花200美元買你兩幅鉛筆臨摹畫,然後我就在魯巴巴家住了下來。

其實阿富汗有很多殘疾小孩被父母遺棄,但是魯巴巴他們家每一個人都對她特別好。她妹妹跟我説,從小父母就告訴她們,因為魯巴巴身體有殘疾,所以你們更要加倍地對她好,無論她要什麼,只要你們有,都應該讓給她。

魯巴巴和所有16歲女孩一樣,很愛美,她很喜歡化妝,她化妝的速度甚至比一般人還要快。有一次她化完妝就突然盯上了我腳旁邊的一個小包,那包裏有我的護照,還有一些應急的美元,我每次去阿富汗都隨身揹着。魯巴巴看着那個包,就説了一句“I like it”。

我當時還以為她誇我審美好呢,我還挺高興,我就説謝謝。 然後魯巴巴就放慢了語速,看着我又説了一遍“I like it”,我還沒説話呢,她就直接用她的嘴跟腳把包挎在自己身上了。 她挎着包看着我,又説了一句,你看我揹着多好看,I like it very much。 我這才明白,她是想讓我説,那就把包送給你吧。

其實當時我覺得自己算挺了解阿富汗人的了,阿富汗人非常要面子,很多女人即使在大街上乞討都要把臉蒙起來。我在阿富汗也住過很多人的家裏,無論是大人還是小孩,從來沒有人這麼當面跟我要過東西,所以這種場景完全是在我意料範圍之外的。我當時都懵逼了,嘴也打瓢,我就不知道該説什麼。

魯巴巴看我沒説話,就很失望地把包褪了出來,褪完以後她還是在用她的腳趾去撥那個包帶,然後她一邊撥一邊説“I like it”。我就有點煩了,我就沒忍住,説了一句“I like it too”。

説完我就後悔了,我就覺得自己非常幼稚,但是當時我確實還需要那個包,因為我之後還要去幾個城市,我還需要它保護我的財物。然後我就想,那乾脆就等我再回喀布爾的時候,找她取畫就把包留給她了。

我在魯巴巴家待了六天,前幾天她都沒有畫畫,我又不願意要求她什麼,那樣違背了我寫這本書的初衷。但是到我臨走前一晚,我沒辦法了,我就問她,我説魯巴巴,我拍了你化妝、睡覺、學英文、玩手機,但我從來沒有見過你畫畫,你怎麼不畫畫呢?魯巴巴就説,我明天畫。

第二天下午又發生了一件我沒有想到的事,魯巴巴有一個畫畫的老師。那個老師當時對着我手機裏的照片,用鉛筆把人像的輪廓和五官全畫了出來,我都驚呆了。

她哥哥看我一臉驚訝的表情,就小聲跟我挺尷尬地説,以魯巴巴現在的身體狀況,她是沒有辦法自己完成臉部的輪廓的。

老師走了以後,魯巴巴終於畫畫了,那是我第一次也是唯一一次看她畫畫。 她坐在一個比自己還大的畫架前,用嘴咬着鉛筆給眉毛上色,她當時非常認真,眼神也很專注,即使我剛發現被她騙了,那個場景還是非常打動我。

她畫了十幾分鍾就畫完了,她自己看着也挺滿意的,還轉頭衝我笑了一下。當時她的嘴唇上還有暈染陰影時留下的石墨,那個笑容特別乾淨,我覺得特別好看。

就在這個時候,魯巴巴又跟我説,我覺得我今天感覺特好,第二幅畫我想試着自己獨自完成,所以你應該給我200美元,也就是雙倍,不過因為現在這幅已經畫完了,咱倆又是朋友,我就還給你按100美元算。

我當時都覺得自己被雷劈了! 我平復了一下情緒,然後跟她説,魯巴巴,我願意付200美元買你兩幅鉛筆臨摹畫,是因為你跟我説每一幅你都要自己咬着鉛筆,用一個禮拜獨立完成。 但是現在我知道了老師的事還願意這麼做,是因為當時我答應你了,我作了承諾,但如果你現在還想跟我要更多錢,那你就別畫第二幅畫了,我覺得這幅畫已經沒有意義了。

魯巴巴聽完也沒生氣,她就挺無所謂地説了一句,那行,那就還是200美元兩幅畫吧。

離開魯巴巴家以後,我就回了喀布爾市區,當天晚上我躺在旅館的牀上特別累,但是也睡不着,我就在想魯巴巴的事。説實話我沒想到跟她會以這種情況結束。

我把在她家發生的事告訴了那個介紹我們認識的記者,他聽完後覺得特別對不住我,一直跟我道歉,還給我分析了魯巴巴的心路歷程。後來他的結論是,魯巴巴有點迷失了。

我失眠還有一個原因是第二天我要去坎大哈了。我當時是第三次去阿富汗,但是我一直都是在北方各個地區移動,阿富汗的南北差異其實非常大,坎大哈所在的南部是阿富汗最保守的地區。

可以這麼説,阿富汗北方人看南方,就像外國人看阿富汗一樣,前者覺得後者人人都像恐怖分子。但是後來我真的去了坎大哈,我並沒有發現有人凶神惡煞地盯着我,那兒的老百姓跟世界上所有的老百姓一樣,都是在努力的生活。

其實跟我説坎大哈有多恐怖的那些北方人,他們大部分都沒有去過坎大哈,他們只是根據自己的想象,虛構了一個坎大哈的街景。

繡坊老闆瑞吉娜

我去坎大哈是去見一個從美國回來開繡坊的姐姐,瑞吉娜,她也是我今天想跟大家講的最後一位女性。

瑞吉娜出生在坎大哈的一箇中產家庭裏,她的爸爸古拉姆70年代從喀布爾大學金融系畢業,然後在阿富汗財政部工作了13年。在80年代蘇聯佔領阿富汗時期,他們全家逃去了巴基斯坦的難民營,幾年後又去了美國。

瑞吉娜是在4歲的時候離開的阿富汗,在她離開後的21年裏,阿富汗先後經歷了蘇聯撤軍、各國扶植的軍閥代理人內戰、塔利班政權,還有“911”後的美國入侵。

阿富汗的女人先是摘下了頭巾,又戴上了頭巾,穿上了罩袍,然後又被告知罩袍可以脱下來,可想而知很多阿富汗女人害怕了,她們擔心情況再有變化,又要把脱下的罩袍穿回去。很多阿富汗女人也習慣了穿罩袍,在她們外出的時候它就像第二張皮膚,已經長在了她們身上。

瑞吉娜是在25歲的時候和爸爸一起回到了阿富汗。她跟我説,她第一次在坎大哈街頭,看見那些依然穿着罩袍的女人的時候,她光是看着就覺得已經沒法呼吸了。後來她就決定,不和爸爸一起回美國了,她想留在坎大哈幫這兒的女人。

▲ 坎大哈的市集

當時的坎大哈大部分女人都是文盲,她們都無法讀書寫字,很多人甚至不會寫自己的名字,但是她們從四五歲的時候,就開始跟着家裏的長輩學刺繡。

只有坎大哈一帶的刺繡才能叫做卡瑪克,這種刺繡是由無數繁密精緻的幾何圖形組成的,像小指甲蓋兒這麼大小的地方,就至少需要下針80次,它是世界上公認的最頂級的刺繡工藝之一。像這個男孩胸前的這一整塊卡瑪克,需要一個熟練的女工至少五個月才能繡出來。

在一個援助機構的資金支持下,瑞吉娜為當地的婦女免費提供了針線和布料,讓她們可以在家縫製卡瑪克,回收的時候就根據繡品的品質付給她們酬勞。瑞吉娜還租了一個院子,讓那些願意從家裏走出來的人,可以有一個地方一起工作,這個院子就是繡坊的前身。

在2003年的時候,一個女人大概可以拿到相當於人民幣350塊錢的酬勞。在當時的坎大哈,350元已經遠超當地男性重勞力的工資了。

幾年後繡坊的資金援助就被停掉了,瑞吉娜就接手了這個繡坊,正式成為了坎大哈第一個女商人。

瑞吉娜跟我説,我從回到阿富汗的時候,我就想好了,我不會去做慈善,因為慈善只能製造乞丐。她説我要讓這些坎大哈的女人知道,她們可以憑藉自己的雙手去掙錢,而一個女人知道自己可以掙錢的時候,她就會靠自己去站起來,然後一直走下去。

繡坊出產的繡品是當地最好的,也是最貴的,買得起的除了當地的富人就是外國人。瑞吉娜説這些美國人滋養了這裏的腐敗,給阿富汗帶來了更多的傷亡,但矛盾的是,也是因為他們繡坊才能維持下去。因為當時每個月至少有七成的繡品,都是這些人服完兵役以後買回美國作為紀念品送人的。

▲ 卡瑪克刺繡圍巾

繡坊在最好的時候,和大概400多個女工簽訂了工作協議。這些女工分兼職和全職兩種。兼職女工一般就是年輕的女孩或者年輕的媳婦,她們的家人怕人説閒話,不放心她們出去工作。

全職女工大部分都是寡婦,她們的丈夫有的在戰爭中死了,有的病死了,不是寡婦的,也是因為歲數大了,丈夫才放心讓她們出來工作。

▲ 全職女工的工作室

我去繡坊那天是他們開員工會宣佈停業的日子,因為美國撤軍了,他們沒有錢再請這麼多的女工。當時屋裏有29個人,只能留下8個。

那8個人裏邊有一個叫莎克拉的姐姐,35歲,她一直沒有結婚,阿富汗女性的法定婚姻年齡是16歲,所以她這種情況在當地非常罕見。

莎克拉跟我説,我知道自己長得不好看,但與其讓我嫁給一個喪偶的老頭,冒着被家暴和當傭人一樣使喚的風險,我更願意像現在一樣生活。

她説如果自己沒錢沒工作,所有人都可以對她指手畫腳、呼來喝去,但現在她每個月有相當於人民幣600塊錢的薪水,是家裏收入最高的人,每個人都尊重她,她説什麼別人也會聽,是繡坊讓她成為了之前從沒敢想象可以成為的人。

瑞吉娜跟我説,停業以後,她計劃去喀布爾的一家國際學校做校長,一是因為有私心,這麼多年來她覺得非常虧欠女兒,現在孩子已經8歲了,到了上學的年齡。

▲ 瑞吉娜一家人的合影

其次是因為,她曾經以為可以為阿富汗女性做的最好的事,就是給她們工作,給她們提供比市面上更高的酬勞。但十幾年過去以後,瑞吉娜發現,除了繡坊的這幾百個女工,她並沒有辦法改善其他1600萬阿富汗女人的生活。她意識到,無論在哪裏,受教育才是改變人生的最好方式。

接下來我還想跟大家説説瑞吉娜的父親古拉姆。古拉姆去了美國以後,在一個旅行社做了19年的會計,這對一個在財政部工作了13年的人來説,是一個非常輕鬆的工作。2006年的時候,在瑞吉娜的鼓勵下,62歲的古拉姆回到了阿富汗。

當時的總統希望他可以做海關署長,但古拉姆認為如今的阿富汗海關繞不開腐敗,他還是想回坎大哈去做市長。

因為他在美國生活了19年,坎大哈人都叫他“美國市長”,他上任以後,為了蓋學校,拆除了軍閥搭建的違章建築,他還向所有商鋪徵税,這些商鋪都是有背景的,以前從沒有人敢這麼幹。

▲ 古拉姆生前所建的學校

他做了大量的這樣的事,得罪了很多的既得利益者,也因此受到了無數次的死亡威脅。在古拉姆逃離兩次暗殺後,瑞吉娜非常擔心爸爸的安危,她希望古拉姆可以辭職回美國去。

古拉姆説,我不會走的,人在哪都會死,我都這個歲數了,在美國會死,在阿富汗也會死。也許我在坎大哈有100個敵人,但我所做的事可以讓75萬坎大哈人過上好日子。

在他逃離第二次暗殺的半個月後,一個男人走進了市政府,順利地通過了三道安檢,他走到古拉姆辦公室前的走廊,在古拉姆和他握手的時候,他引爆了頭巾裏的炸彈。

▲ 古拉姆的墓地

古拉姆回到阿富汗的時候,坎大哈那年的税收只相當於人民幣的30萬,城市中也只有4公里的柏油路。他66歲離世那年,坎大哈的税收已經達到了2700萬人民幣,柏油路總長度達到了37公里。

就在兩個月以前,瑞吉娜告訴我,她正式接受了現在的總統的提名,成為了阿富汗新的教育部長,她在父親去世9年後終於跟隨他從政了。

我當時聽完後特別高興,我當時就哭了,她是我特別好的一個朋友,我知道她特別不容易。 其實就我個人而言,我是非常抗拒“受教育”這個詞的,我也一直跟別人説自己是一個沒文化的人。 我覺得在某種意義上來説,文化就像一種模具,你只有不斷掙扎才能在得到它的過程中保留你自己。

我很慶幸自己從來不是一個容易被周圍環境影響的人,正是因為聽不到外界的聲音,我才可以專注地去做好自己喜歡的事。到目前為止,我依然喜歡去別人不去的地方,寫別人覺得沒有那麼重要的東西。

也是因為在更年輕的時候我去了那麼多地方,那些經歷讓我知道真實的世界是有温度的,它不只是新聞媒體報道的那個樣子,再悲情的國家,也有鮮活的生活,有和我們一樣的人。

我書裏的這些阿富汗女人,她們來自不同的省份、不同的民族,從事不同的職業,有着完全完全不同的性格,我覺得她們和世界上其他地方的女人一樣,沒有更高尚,也沒有更卑微。

但現實中無論穿還是不穿,很多阿富汗女人已經被外界的人套上了隱形的罩袍,而偏見就像一根刺紮在罩袍上,這罩袍有時候遮住的不只是她們的,還有我們的雙眼。

有很多人問我,阿富汗是不是特別危險?我通常的回答是,有危險,但沒你想的那麼可怕。最後,雖然我知道不可能,但我依然希望這個世界沒有戰爭,遍地和平。希望和平到來的那一天,大家都可以親眼去阿富汗看一看。

謝謝。