以17世紀為例 談談英格蘭人對愛爾蘭人的身份認識_風聞

前任红军队长海皮亚-2020-09-20 06:50

在英國的大學學習的這段時間裏,我接觸過很多形形色色的英國同學。他們大部分都是有趣,和善,有時會有些不拘小節的可愛青年。我所看到他們聊天的樣子,大多都是輕鬆而又愉快的。而當我和他們聊天的時候,除了有的時候在意識形態上面會有一些差異以外,總體還是很收益的。不過有次同學之間“輕鬆”的聊天,給我留下了一些思考…

一次上課之前,我看到有位英國同學在和同桌有説有笑,而另外一位皮膚較為蒼白的同學也在笑着,可是臉上卻是那種無奈的笑容。於是,我稍微留意了下他們聊天的內容。原來,這位英國同學正在開着有關脱歐中有關北愛問題的玩笑。他笑道:“脱歐之後,貝爾法斯特看來得變一變了…所有紅頭髮聚集的地方都得貼個牌子:這是愛爾蘭人的髮廊,這是愛爾蘭人的電影院,這是愛爾蘭人的法庭…以免發生誤會嘛,哈哈。”而那位笑得略顯尷尬的同學,正是愛爾蘭人。很顯然,那位英國同學是把愛爾蘭人貼上了“異類”的標籤,所以他才會這樣説。但是,無心快語也好,肆意挑釁也罷,這位英國同學的行為終歸是讓我很不舒服。開着如此不合時宜的玩笑,還是當着愛爾蘭同學的面,實在是一件沒品的行為。但這同時,這件事也驅使着我去思考英格蘭人對愛爾蘭人“身份認識”的根源所在。

紅褐色頭髮:愛爾蘭人的特徵之一

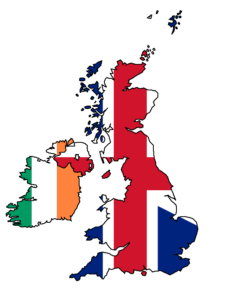

英格蘭人對於愛爾蘭人的印象,其實並非一開始就是負面乃至被妖魔化的。實際上,英格蘭人對於愛爾蘭人乃至愛爾蘭這個國家的印象,來源於英國政府對於愛爾蘭的宣傳。而這種宣傳又取決於英格蘭與愛爾蘭之間的關係是否穩定。因此,英格蘭人對愛爾蘭人的印象是隨着歷史的不斷更迭以及英愛局勢的交替而變化的。早在17世紀,英格蘭人給愛爾蘭人所貼的“標籤”,以及英格蘭人在此期間的各個時期對於愛爾蘭人的態度,便一直處於變化的狀態中。Kathleen M. Noonan在他的論文“對野蠻族羣的嚴厲鎮壓:17世紀的政策與宣傳中的英愛身份”中,例舉了三個英國人,John David, Edmund Spenser以及John Temple在不同時期對於愛爾蘭以及愛爾蘭人的身份認知發表的看法。其中,John Temple所著的“愛爾蘭叛亂”的影響力最為深遠。而英國社會對於愛爾蘭人深入人心的印象,如“野蠻”和“反叛”,也多少和Temple的著作有些關係。接下來,我們就來比較一下他們對於愛爾蘭人的身份認知。

首先,我們先來談John Davies。John David於1612年所做的報告“愛爾蘭未能完全征服的主因”當中,將愛爾蘭描述為一個擁有偉大古風以及信仰基督教信仰長達1200年時間的國家。這個國度不僅熱愛音樂詩歌,而且樂意學習一切文明事物。 不過Davies同時也指出,愛爾蘭人自古以來就擁有行使禮儀的特質,但同時也有着某種與文明和文化相沖突的陋習。然而,John Davies認為英格蘭在愛爾蘭統治的失敗不能歸咎於愛爾蘭人的本性本身。他認為統治愛爾蘭的關鍵是和平和良政,而這兩個都是英格蘭統治者當時所不具備的。Davies寫道:“事實上,愛爾蘭人在平和的狀態下更不敢觸犯法律或胡作非為。愛爾蘭人也想擁有和英格蘭一樣的法律,但是卻求之不得。”當良政和和平兼具之時,愛爾蘭人自然會服從。Davies更是認為當英格蘭貴族和愛爾蘭人一起共事一段時間後,愛爾蘭人能和英格蘭人最終融為一體。

愛爾蘭擁有悠久的音樂傳統和文學底藴 上圖為大詩人葉芝

但是Edmund Spenser在1596年所寫的“今日愛爾蘭之我見”中,則對愛爾蘭人的印象要更差一些。他認為愛爾蘭人是一羣固執,放蕩不羈的烏合之眾--這也許是因為其與西班牙人和蓋爾人同屬於蠻族有關。他們的服飾十分粗放,還會喝下敵人的鮮血以及用顏料塗滿全身。 Spenser甚至認為由於其塞西亞人的血統,愛爾蘭人註定要成為好戰,野蠻和嗜血的那一類人。如同塞西亞人一樣,愛爾蘭人能和狼羣建立緊密的聯繫,甚至可以與狼竊竊私語,互通有無。愛爾蘭人的天主教信仰更是成為Spenser大力抨擊的對象。Spenser認為他們(英國人)之所以將愛爾蘭人排除在英國法律保護之外,是因為他們的異教徒身份。如果不疏遠這羣異教徒,他們會肆無忌憚,最終尋求獨立。同時他也承認,良政在愛爾蘭的缺失的確給了起義者大把大把起事的機會。有意思的是,Spenser和Davies都認為,對愛爾蘭人宗教信仰的強有力改造以及適當的政策有助於英格蘭同化愛爾蘭。Spenser認為英格蘭這顆“晨星”足以清澈愛爾蘭的污濁,並且徹底消滅愛爾蘭天主教的成分。而Davies則希望兩個種族的人能夠真正做到同心同德:除了相隔一個愛爾蘭海之外,二者可以沒有任何的差別。這足以説明英格蘭貴族的新教原教旨理念,以及強烈的同化愛爾蘭文化的願望。

英格蘭人對愛爾蘭人曾經的刻板印象:蠻族

當我們比較Spenser, Davies和Temple三人之間對於愛爾蘭看法的同時,我們可以發現他們對愛爾蘭人的印象隨着英愛局勢的日益惡化而愈發負面:Davies意見發表的時代是詹姆斯一世的時代,相對於來説英愛關係更加平和;Spenser所在的時期儘管受到愛爾蘭九年戰爭的影響,可是英愛之間還是保持了相對的剋制態度;到了Temple的時代,愛爾蘭人的叛亂已經變成了其眼中“無可救藥的,對英格蘭人造成嚴重威脅的叛亂。”而Temple更是認為,愛爾蘭人叛亂的原因不是因為英國貴族的傲慢自私所導致的良政缺失,而是因為愛爾蘭人自己“白眼狼”的本質。毫無疑問,當愛爾蘭人的反抗之火愈發旺盛,反擊的力度更加強烈時,英格蘭人對於愛爾蘭人的定義也就逐漸固定為“離經叛道”,“未開化”以及“邪惡”的身份標籤了。

英格蘭人對愛爾蘭人曾經的刻板印象:恐怖分子

而這一系列的標籤,則一直成為了英格蘭與愛爾蘭之間難以跨越的橫溝。英格蘭政府的傲慢,使得愛爾蘭人長期得不到應有的權益;英格蘭人的偏見,則更是加深了英愛兩國人民之間的不信任和敵視情緒。此後的數百年,英愛對對方的印象越來越差,終成世仇:19世紀的愛爾蘭大饑荒,讓愛爾蘭人眼中的英格蘭人成了無恥之徒;20世紀初的愛爾蘭獨立戰爭和二戰期間IRA助紂為虐,使英格蘭人眼中的愛爾蘭人更加大逆不道…而這一切仇恨終於在那段黑暗的Trouble年代,觸發了IRA,英國軍隊和阿爾斯特志願軍之間的血腥戰爭。在那段暗無天日的日子裏,北愛天主教徒備受英國人歧視,英國人則對IRA的恐怖行徑膽戰心驚。以至於當英格蘭人碰上愛爾蘭人,雙方的腦海中浮現的都是對方的刻板印象…直到1998年的受難日協定簽訂,北愛地區迎來久違的曙光,英愛之間的相互身份認知才最終迴歸理性。

圖為英格蘭球員傑拉德與愛爾蘭球員羅比基恩激情慶祝

儘管歷史的傷痛依然歷歷在目,但部分愛爾蘭人或許不會再給英國人貼上侵略者的標籤;同樣,部分英國人也不會給愛爾蘭人貼上被統治者的標籤--他們的地位是平起平坐的,他們也能進行平和的交流和理解。而如今,脱歐議題中北愛問題的浮出水面,再一次挑起了英愛兩國人民敏感的神經。這會不會又是另外一波傲慢與偏見的狂潮呢?我們常説,人的偏見就像是一座大山。但願英愛兩國的人民的眼界能夠不受風雲變幻的影響,越過偏見的高山,一起友好地攜手向前。

參考書目:

Sir John Davies, A discovery of the true causes why Ireland was never entirely subdued, ed. James P. Myers, Jr (Washington, DC, 1988)

Edmund Spenser, A view of the present state of Ireland, ed. W.L. Renwick (Oxofrd, 1970)

John Temple, The Irish rebellion:or an history of the beginning and the first progress of the general rebellion raised within the kingdom of Ireland upon the three and twentieth day of October in the year 1641 (London,1646)