秦漢與羅馬:相似的基礎與挑戰,為何得出不同的結果?_風聞

diewisch-历史唯物观察者-2020-09-20 08:33

來源:國家人文歷史|作者:潘 嶽

原帖:http://www.gjrwls.com/page167?article_id=634

相似的基礎,相似的挑戰,不同的路徑,不同的結果。

編者按:習近平總書記指出,“文明因交流而多彩,文明因互鑑而豐富。文明交流互鑑,是推動人類文明進步和世界和平發展的重要動力”。中央社會主義學院(中華文化學院)近年來設立一系列中西文明比較研究課題,從學理上探尋中西文明的本源,以歷史自信提升文化自信,以文化自信強化理論、制度和道路自信。日前,中央社院黨組書記、第一副院長潘岳同志為即將出版的研究成果“秦漢王朝與羅馬帝國比較”作序,探討秦漢治理之道與羅馬盛衰之由,澄清“西方中心主義”對中華文明的偏見與誤判,呼籲中西文明應當在交流互鑑的基礎之上,既尋找各自的改進之途,更淬鍊人類共同價值,共同推動構建人類命運共同體。

前言

《歷史的終結》作者福山近年來多次撰文指出,中國製度具有“強大的國家能力”,中國從秦漢開始就建立了世界上最早的“現代國家”,先於歐洲1800年[1]。“現代”是指一套非血緣、依法理、科層明確、權責清晰的理性化官僚體系。

與秦漢同時是羅馬。無論是共和還是帝制,羅馬都是西方大規模政治體在觀念、制度、法律上的政治源流。歐洲史上的大規模政治體,無不以羅馬為精神象徵。從查理曼大帝到神聖羅馬帝國,從拿破崙到第三帝國。就是在今天,世界秩序還被人視為“美國治下的和平”(Pax Americana)[2],其詞源正是“羅馬治下的和平”(Pax Romana)。

二者都建立在農業社會之上,都需要處理土地兼併和小農破產的關係、中央和地方的關係、政權與軍權的關係、上層與基層的關係,本土文化與外來宗教的關係。但兩者的結果完全不一樣。羅馬之後再無羅馬,只有信仰基督教的歐洲封建列國。秦漢之後卻繼續興起了隋唐大一統王朝。

相似的基礎,相似的挑戰,不同的路徑,不同的結果,是本文的主題。

第一章 兩大文明

(一)秦漢基層之治

2002年,在武陵山脈湘西龍山裏耶鎮,考古學家們挖出了一座秦朝小城。在一口廢井裏,發現了數萬枚行政文書竹簡(裏耶秦簡)。人們第一次能近距離觀看秦代基層政權。

裏耶古城,是秦征服楚後設立的“遷陵縣”。城很小,只有一個大學操場那麼大。全縣户籍人口不過三四千。秦朝在這裏居然設立了完整的一縣三鄉機構,在編官吏多達103人[3]。這些秦吏組織人民開墾荒地,但畢竟山高谷深,費了牛勁才達到户均35古畝,僅為當時“一夫百畝”通制的三分之一。税率只有8.3%[4],相當於十二税一,比周代的“十税一”還少。一個縣每年新增的税收,只相當於6.5户人家一年的口糧。從經濟角度講,為這樣一塊土地設置這麼多官吏很不值。

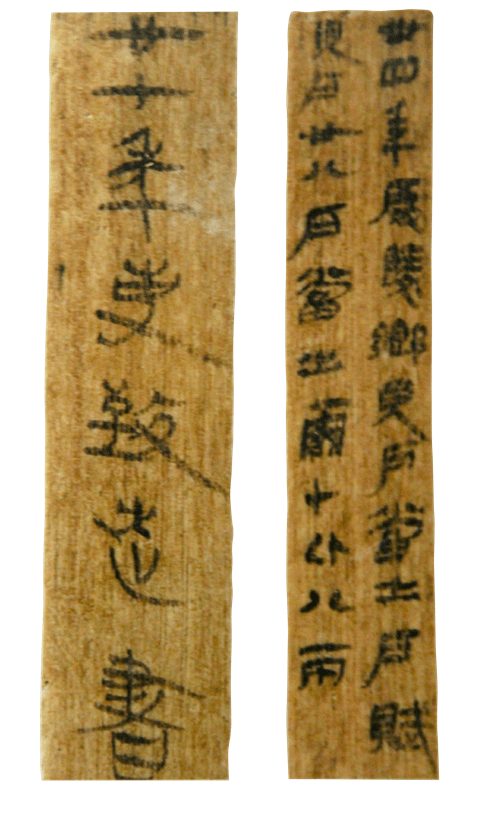

裏耶秦簡,2002年湘西龍山裏耶鎮出土,為秦代縣府行政檔案,內容包含中央政令、行政區劃、官吏任免、軍事物資調度、百姓欠款等縣府大小瑣事,使人們能近距離了解秦代基層政權

但秦吏要的不是税收。考古學家清理出一支竹簡,記錄了當地深山裏發現的一種並非豐產的植物“枝枸”(俗稱“拐棗”),但秦吏仍認真描述了它的性狀、位置、產果情況,錄入了官方檔案。這體現了一種不遺餘力探明山川物產的使命感。秦吏們一步步開發國土、編户人民、畫出地圖交給上級的“郡”。“郡”再將下屬各縣的地圖合併成“輿地圖”,上報到朝廷歸檔閲存。秦吏們除了促進生產,還要處理紛繁複雜的民政司法事務。秦法非常完備,小吏們必須嚴格依法工作。如每份文書都要同時抄送多部門留底查驗;如輕事重判和重事輕判,都屬於“不直”之罪,如果法條互相牴牾時,還要層層上報等仲裁。在兩千年前,就把基層行政搞到如此精細化世所僅見。

在裏耶秦簡的傷亡名冊上,記載着多名小吏累死病死於任上[5]。103人的編制,長期缺額49人。但也只有這種玩命苦幹的“苛政”,才能在短短14年裏實現車同軌、書同文、行同倫,整治山川,修建路網。秦把自己驅使得很苦,也把天下驅使得同樣苦。這些使後面幾十代人受益的基礎設施,成本卻由這一代人揹負。人民犧牲之慘烈,心靈之痛苦,連天下一統的成就都不能撫平。歷史評價,從來不只是道理,還有感情。秦滅亡時,天下沒有人愛它。

但西漢沿襲了秦制大一統。開國者劉邦是個小吏,當過沛縣的亭長(相當於派出所長)。他的骨幹集團大多也是小吏,蕭何是主吏,曹參是牢頭。他們最清楚帝國的基層與上層如何結合;他們最熟悉郡縣制的運作;他們最明瞭庶民的需求;他們最洞悉維繫大一統的奧秘。所以在攻入咸陽時,蕭何不要金銀財寶,只搶奪秦廷收藏的律令、地圖和編户冊。漢朝正是依靠這些資料才重建了中央集權郡縣制。

基層政權出天下。這是秦漢之所以能建成世界最早現代國家的原因。

(二)羅馬國家之治

和秦漢同時,羅馬崛起為地中海霸主。

秦漢與羅馬,是歐亞大陸東西兩頭大致同期的古代文明。兩者的人口與地域規模也相似。羅馬帝國晚期,其囊括的環地中海人口大致是5000-6000萬[6]。秦漢的人口(西漢末年標準)也在5000-6000萬[7]。

很多人認為,中國是黃色農業文明,希臘羅馬是藍色商貿文明,似乎從源頭就有優劣之分。並非如此。自20世紀中期以來西方古史學界的共識是,從公元前500年到公元后1000年的希臘羅馬都是農業社會,商貿只是很小的補充。“土地是最重要的財富,社會結構中家庭佔據首位,幾乎所有人都以經濟自足為目標。大多數財富來自土地的租金和税收。貿易規模狹小,即便商人因貿易發財,也會將所得投資於土地。真正的城市人口從不曾超過總人口5%,而且城市是作為消費中心而非生產中心存在[8]。”這跟秦漢非常相似。

希臘出哲學家,羅馬出農民加戰士。羅馬大兵打遍地中海,只求退役後有塊土地種橄欖與葡萄。就像秦漢的大兵,打仗是為了日後能“解甲歸田”。

羅馬公民看不起商業,貿易和金融是被征服民族才幹的營生。在羅馬共和國黃金時代,商人不能進元老院。貴族征戰得來的財富都是購買土地搞大莊園。農業不是謀生,而是田園生活之歌。秦漢更是如此,農為本,商為末。商人很少做官,而文人的官做得再大,理想仍是“耕讀傳家”。

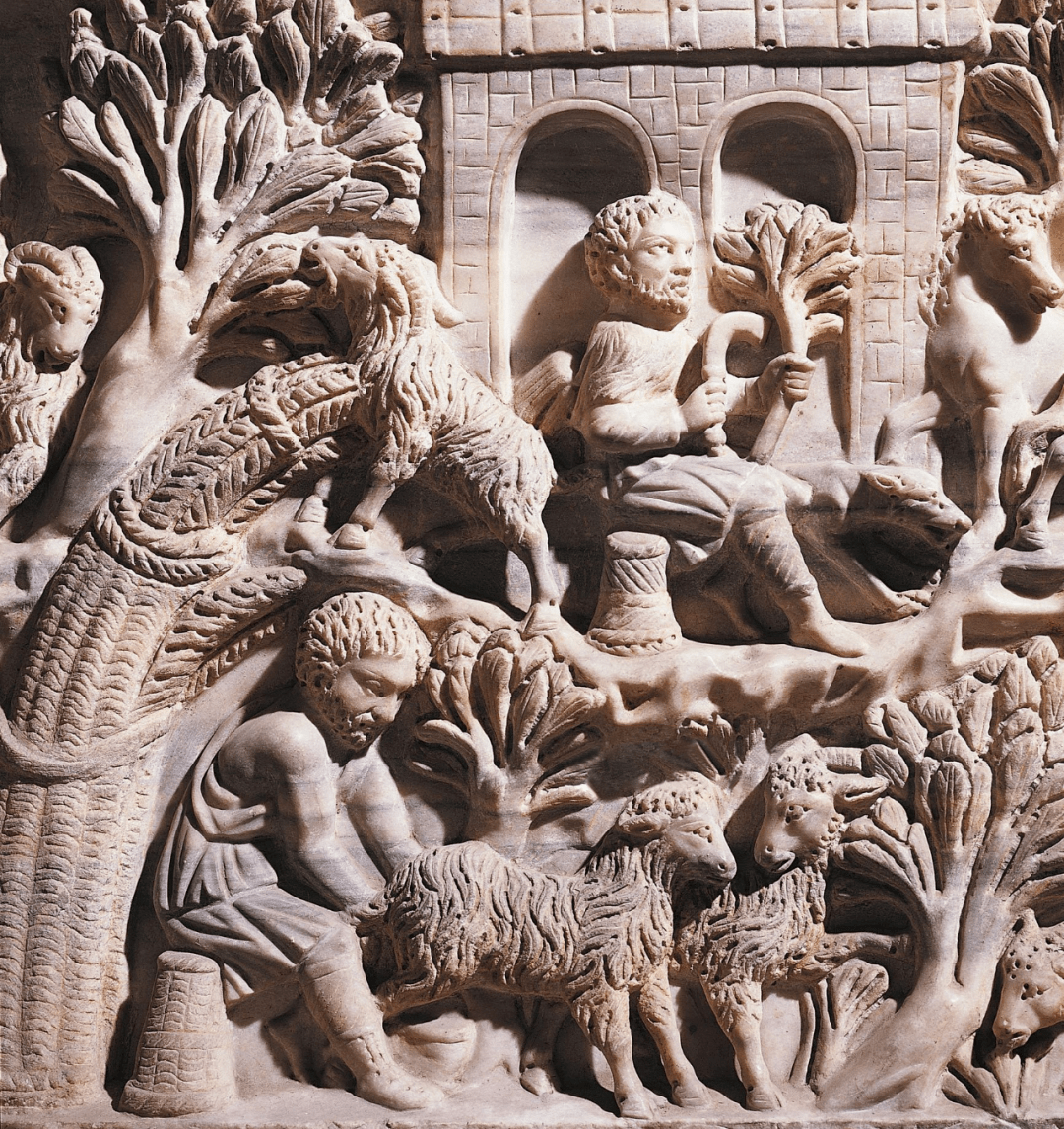

羅馬石棺浮雕,公元3世紀,描繪農民採集豆類、擠羊奶的情形。希臘出哲學家,羅馬出農民加戰士,羅馬大兵打遍地中海,只求退役後有塊土地,回去種橄欖與葡萄

羅馬人搞不出縝密的宗教和科學,所長是工程、戰爭和國家治理。希臘留下的遺蹟是神廟、競技場和劇場,而羅馬留下的是凱旋門、鬥獸場與浴場。秦漢也一樣。關注現實、經營國家、修築長城、發明火藥,但始終不以邏輯學與科學見長。

希臘是西方文明的精神基因,羅馬是西方文明的政治基因。羅馬超越希臘城邦政治,建立了憲制官僚體制與私法體系,塑造了早期的西方市民社會。英國革命時的“大洋國”藍圖有着羅馬共和國的影子;法國革命時期的羅伯斯庇爾們有着羅馬共和英雄的影子;美國參議院與總統制有着元老院和首席執政官的影子。直到20世紀,美國右翼學界還在爭論,其建國原則到底遵循羅馬式古典共和,還是啓蒙運動的民主自然權利。在西方政治文明中,羅馬的魅影從未消失過。

第二章 羅馬共和

(一)土地與內戰

大致與楚漢相爭同時,羅馬用了50餘年滅亡了迦太基,肢解了馬其頓,成為了地中海霸主。在稱霸過程中,羅馬始終維繫着共和制。

羅馬的成功在於“混合政制”,融合了王權制、貴族制、民主制。執政官代表王權,執掌軍事權;元老院代表貴族,執掌財權;公民大會代表民主,執掌否決權;三種力量互相制衡。羅馬人相信,各方利益衝突是保證自由強大的“必要罪惡”[9],且“衝突”最終必能達成“團結”。羅馬早期的衝突確是温和可控的,平民戰士用“罷戰”與貴族談判。貴族為了獲得戰勝殖民的更大利益,也總願意做出妥協讓出部分權利。近200年時間裏,不論執政官、貴族和平民吵得多麼厲害,面對外患時總能團結起來。

直到公元前一世紀,衝突變得不易妥協了,羅馬進入軍事巨頭相互爭鬥的“內戰時期”。[10]在西漢成帝年間(公元前27年)[11],羅馬最終轉變成帝制[12]。為什麼過去150年內軍人從不打內戰,現在卻要刀口向內你死我活呢?

因為土地。

《迦太基廢墟中的馬略》,1807,約翰·範德林,布面油畫,縱221釐米,橫174釐米,現藏舊金山美術博物館,描繪羅馬“內戰時期”,軍事巨頭馬略被蘇拉趕走,被迫流亡的情形

一個半世紀的海外征服,羅馬的權貴們將巨量的奴隸和財寶帶回本土,產生了大規模的“奴隸大莊園農業”。“大莊園”的效率技術遠超小農,以致大批小農破產,並將土地賣給權貴富豪,加劇了土地兼併。羅馬平民,漸漸成了羅馬貧民,最終成了羅馬流民。

羅馬政治沒有調節土地兼併的能力。羅馬本有一條將征服所得的土地在貴族與平民間公正分配的古老法律,但從未被執行過。凡是想執行的人都會被刺殺,如格拉古兄弟。因為,在王權、貴族、平民三種力量中,最強大的還是貴族。從公元前232年到公元前133年的一百年間,羅馬共和國的200名執政官出自58個貴族世家。這種可以“造王”的世襲貴族,在中國稱之為“門閥”。能對抗“門閥”的只有“軍閥”。因為只有軍閥能夠從對外戰爭中拿到土地,也只有軍閥能強迫元老院給士兵分配土地。正因如此,羅馬流民最終投奔了軍閥,為國家而戰的公民兵變成了將軍們的僱傭兵。

在政客無法取得共識的地方,軍閥登場了。

(二)以自由的名義

羅馬擁有地中海世界的巨大財富,為什麼不能拿出一部分集中解決貧富差距以防止國家分裂呢?史書歸罪於羅馬貴族生活奢侈天天辦宴會。這不全面。破產農民雖在羅馬城裏四處遊蕩,但他們畢竟有一張選票。羅馬執政官一年選一次,貴族爭相贊助大型節慶、角鬥與宴會,就是為了爭取這張票。辦慶典總比分配土地容易得多。

貴族雖然富有,但年復一年的競選花銷仍然不夠用。很多貴族因搞政治而破產,凱撒就曾欠下一身債。因此,各行省的包税商、工程商、貿易商、高利貸商就開始紛紛出面。財閥們往往兩邊下注,不光投資元老,也投資軍頭。前三頭後三頭之間的密約,沒有一次不是在財閥的牽線搭橋中完成的。財閥們的金錢,源源不斷流入羅馬軍團,烈火澆油,將黨爭演化成內戰。五十年中的四次大內戰,將地中海變成了無政府狀態。混亂絕望中,羅馬人民最終選擇投票支持屋大維將共和變成帝制(前27年)。[13]

這並非他們不愛自由,而是自由沒有給他們帶來平等、富足和安全,自由的空論不能解決人民的根本關切。如羅馬的貧富分化問題;如士兵們流血一生分不到土地的問題;如腐敗的外省總督與包税商勾結而得不到監督的問題。這些事,元老院有200年的時間,卻從未想過解決的辦法。試圖解決問題的反倒是軍閥們。例如屋大維設立軍事財庫,集中支付所有士兵退役後的土地和現金,把士兵從多頭依附中解脱出來;他還第一次派遣了中央控制的行省級財務官替代包税人。凱撒也曾計劃排幹羅馬附近的龐普廷沼澤,為數以萬計的貧農提供耕種的土地;還想開鑿科林斯運河,把亞洲商業與意大利經濟整合起來。如果真能完成,會延緩日後的東西羅馬分裂。但羅馬“共和之父”西塞羅滔滔不絕地批判説,這些工程與維護“自由”相比微不足道。這是專制君主“好大喜功”的象徵,是迫使人民“流血流汗、甘當奴隸”的明顯標誌[14]。

西塞羅半身像,西塞羅依靠雄辯術成為大律師,最終以法律領袖的身份贏得競選,成為第一個非貴族出身的執政官,一度被尊稱為“羅馬國父”

不僅雄辯家們濫用“自由”,軍頭們也濫用“自由”。在軍頭們眼中,“自由”的含義就是不受任何政治制約。當某個派系在元老院佔了上風,反對派就宣稱其“壓迫自由”,理直氣壯地起兵造反。龐培宣佈馬略派是暴政,於是招募了一支私人軍隊,而私軍是違法的;凱撒宣稱龐培黨迫害了自由,於是帶着高盧軍團跨過了盧比肯河,而軍團是屬於國家的;屋大維自己造反,成功後卻在鑄幣銘文中將自己刻成“羅馬人民自由的維護者”。

屋大維半身像,現藏慕尼黑古代雕塑展覽館,作為愷撒的財產繼承人,屋大維19歲起兵,32歲時結束分裂,47歲前完成了羅馬帝國的制度建設,成為羅馬帝國的第一任皇帝

自由,成為不同利益集團無限鬥爭的藉口。

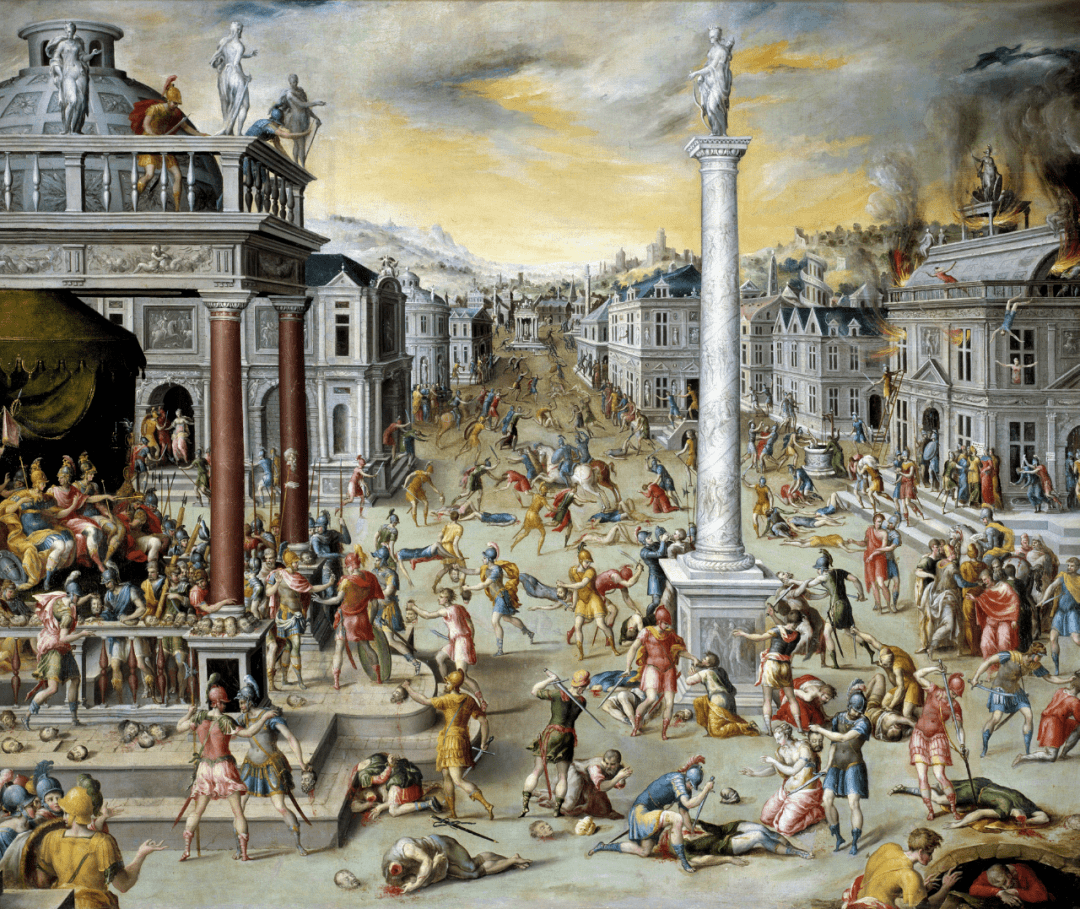

繪畫,描繪公元前43年,屋大維、安東尼、雷必達結成的“後三頭”同盟在羅馬城對共和派進行大屠殺的情形,以西塞羅為首的元老貴族幾乎被斬盡殺絕,西塞羅的頭顱被安東尼的大兵們砍下,懸掛在他經常發表宏論的講壇之上

歸根結底,共和政治想要達成共識而不使用暴力,只能在羅馬早期“中等衝突”時管用。當貧富差距擴大到沒有機制能進行結構性調整時,中等衝突就變成了你死我活的大分裂。彌合它的,不是票決政治,只能是政治家們進行結構性改革的自我犧牲精神。

保衞自由的,從來不只是“自由”本身。

第三章 西漢王朝

(一)大一統:一體多元

中國西漢王朝與羅馬共和國同時。

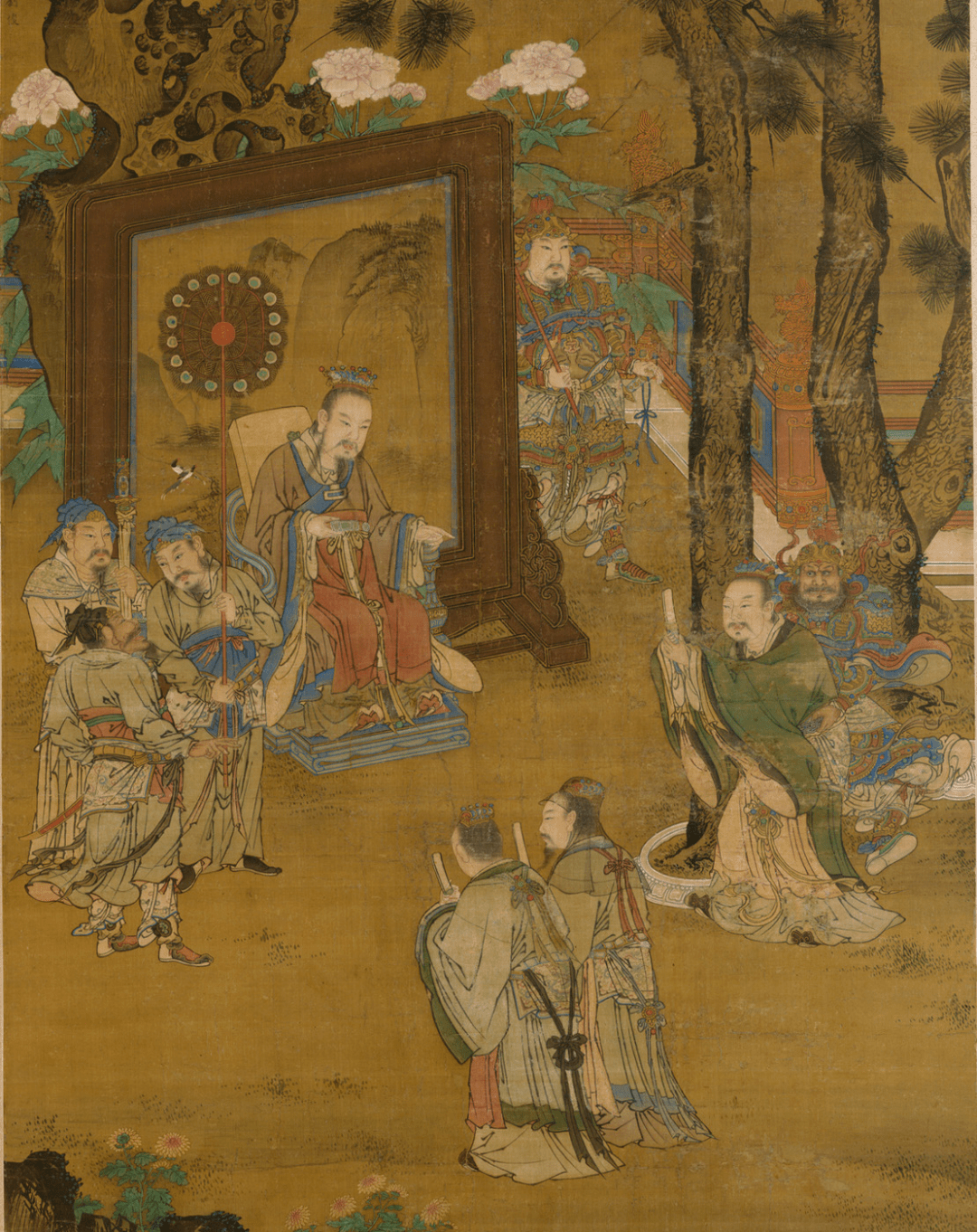

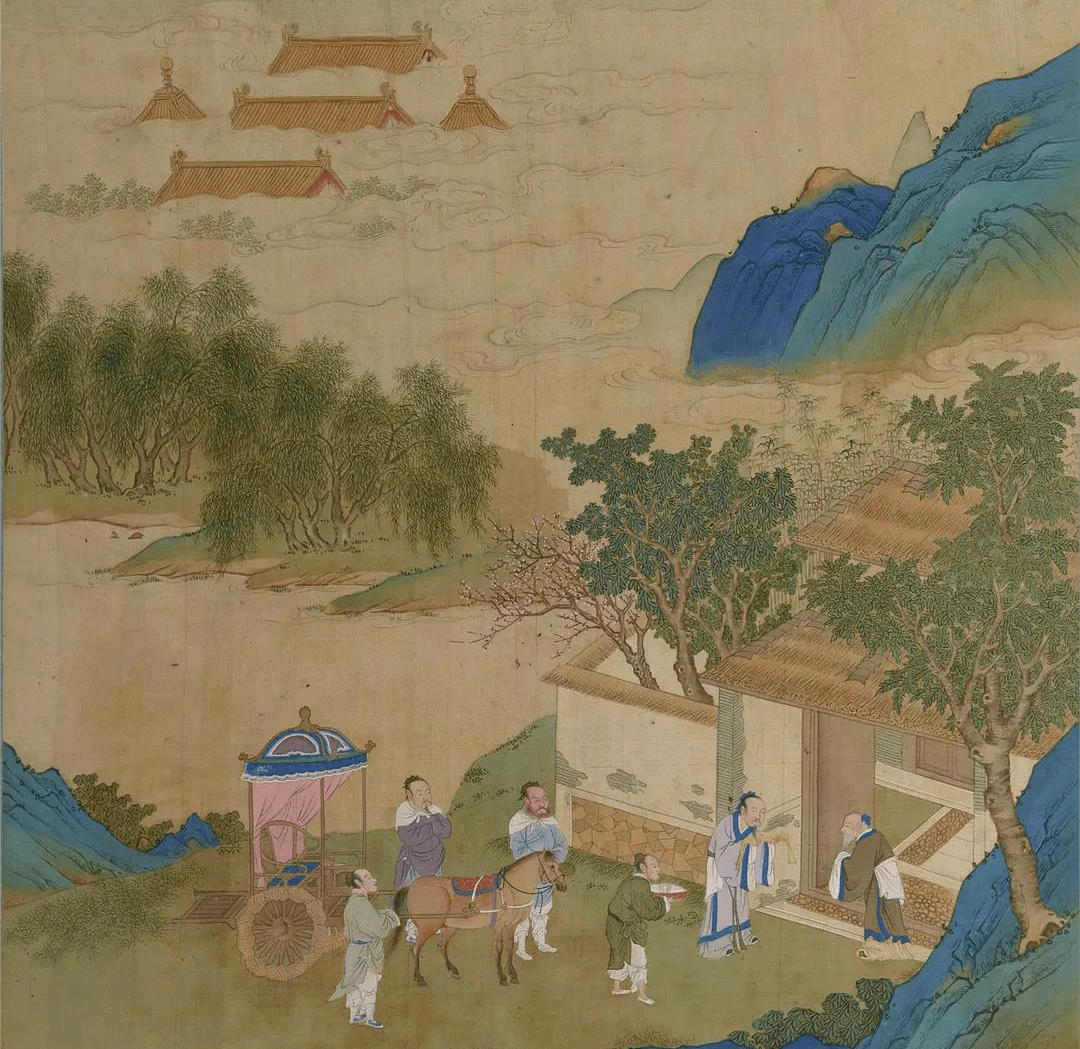

《漢殿論功圖》,明,劉俊,絹本設色,縱165釐米,橫106.5釐米,現藏美國大都會藝術博物館,繪漢高祖劉邦平定天下後,對追隨多年的臣子論功行賞的情形。劉邦與項羽不同,後者滅了秦後希望恢復分封制,劉邦卻拒絕退回分封,反而沿襲了秦制大一統

西漢初期繼承了秦制又修改了秦制——繼承了直達縣鄉的基層官吏制度,但給宗族鄉紳留下自治空間;繼承了秦法的大部分條文,但去掉了肉刑;繼承了中央集權的框架,卻推行“無為而治”而讓民間休養生息。

短短四十年,漢朝從天子湊不齊四匹同色之馬[15],到糧食多得吃不完——“太倉之粟陳陳相因,充溢露積於外,至腐敗不可食。”“文景之治”為什麼會突然變富?儒家經師們都解釋為“以儉治天下”,似乎皇帝省着花錢就能讓民間富有。還是司馬遷有眼光,他説“海內為一,開關梁,弛山澤之禁,是以富商大賈周流天下,交易之物莫不通,得其所欲”。在消除割據的廣袤土地上,用統一的文字、統一的貨幣、統一的法律、統一的度量衡創造出一個巨大市場,用商業將幾大經濟區域地聯繫起來。分工產生的交易價值讓社會財富整體增長,又反過來促進了農業生產率的飛速提升。造就這個統一基礎的是秦朝。只是秦朝拿它來搞政治,漢朝拿它來搞經濟。

“文景之治”以黃老之道統攝“法家之術”[16]。道家思想最善於將水火不容的各方打通脈絡。儒法之間,儒墨之間,得時而起,過時則退,不留名相。拋卻“名實之爭”成為中華文明善於自我整合的智慧。

不過,道家解決了一些問題,又產生了另一些矛盾。鉅商大賈周流天下,小農卻大量破產[17];民間有周急振窮的俠義之士,也多了武斷鄉曲的“兼併豪黨之徒”[18];諸侯王們孕育了《淮南子》這樣的人文經典,也引爆了分封割據的“吳楚七王之亂”[19]。

漢朝體制最終定型於漢武帝劉徹。他為中國幹了兩件大事。一是以推恩令“眾建諸侯而少其力”,重新完成基層“郡縣化”,並在此基礎上奠定了“大一統”的儒家政治;二是初步奠定了國家疆域。

儒家政治的主要根基,是董仲舒的《春秋》公羊學。其核心是大一統。從哲學上説,是天人感應;從政治上説,是中央集權;從制度上説,是文官治國;從倫理上來説,是三綱五常。這套制度的難得之處,在於既塑造了權力,又約束了權力。中國的“奉天承運”和西方的“君權神授”不同。羅馬的“皇帝神格化”是為了論證其統治的神聖性,但“神意”和“民意”無關。在古代中國,天意要通過民心來體現。天子對人民好,“天”才認其為“子”,對人民不好,天就收回成命,另付他人。“其德足以安樂民者,天予之;其惡足以賊害民者,天奪之”[20]。為了確保皇權對天的敬畏之心,董仲舒還加上了“災異”説。但凡有天災,皇帝就要反躬自省,看自己有沒有做錯的地方。於是,天子、天命和民心構成了一個三方制衡體系,天子管天下,天命管天子,民心即天命。它強調“權力”的最終來源是“責任”。有多大權就要盡多大責,不盡責就會失去權力合法性。父母不盡責,子女絕親不為不孝;君主不盡責,民眾改朝換代不為不忠[21]。“有道伐無道,此天理也”[22]。

“漢並天下”瓦當,西漢,直徑17釐米,現藏故宮博物院

大一統思想不光包含政治道德,也包含社會道德與個人道德。例如“正其誼不謀其利,明其道不計其功”[23]的仁道;例如“反躬自厚、薄責於外”[24]的恕道;例如“父子兄弟之親,君臣上下之誼,耆老長幼之施”[25]的親親尊尊之道。但任何思想都不能過度。災異學説一過度就成了東漢讖諱迷信;三綱五常一過度就成了束縛社會活力的教條;親親尊尊一過度就沒有了法律意識。但在那個摸着石頭過河的秦漢時代,建設一個超大規模政治體的過程,只能是邊建設,邊批判,邊創造,邊完善。

劉徹接受了董仲舒天人之策。

第一件事就是舉孝廉,文官政治的察舉制由此開啓。劉徹明白,治理如此廣闊的天下,不能僅靠門閥富豪,而要把權力分配給基層中那些最識大體、最有道德、最有知識、最有責任心的人,才能凝聚民心擴大執政基礎。從他開始,官府從民間尋找既懂得“當世之務”、又能夠盡孝守廉的寒門之儒[26],讓儒生與基層法吏並行,實現了“治理與教化”合二為一。他還創造了“刺史制度”以約束文官,這是中央監察制度的開端。

蒲輪徵賢,18世紀《帝鑑圖説》彩繪插畫,描繪西漢武帝劉徹徵聘名儒申培公的情形,聽説申公年老,劉徹恐其途中受勞,命人駕車去迎接申公,又用蒲草裹了車輪,使其不致過於顛簸,坐得自在

説劉徹“罷黜百家、獨尊儒術”實為誤解。他用董仲舒的同時,還用了法家張湯、商人桑弘羊、牧業主卜式,乃至匈奴王子金日磾[27]。這些人,雖讀春秋,但並非全然的儒生文士。國家太學有儒家經學的學官,民間則是法、墨、刑名、陰陽四處開花。西漢政治從思想到實踐都是多元的。既然多元,為何又要用儒家思想來作底?因為沒有一體,只靠多元互搏平衡,最終還會分裂。而只有“大一統”才能將多元的思想匯聚在一個共同體內。

文化上便是如此。齊國早不存在,但齊國的“月令”成為漢的“政治時間”,“蓬萊”神話正是出自齊地;楚國早不存在,但屈原歌頌過的楚神“太一”成為漢的至高神,伏羲、女媧、神農、顓頊、祝融,成為漢人共同的祖先神;漢皇室是楚人血脈,劉邦的大風歌,劉徹的秋風辭,都是楚歌,可定音協律的卻是趙人,漢樂府之祖李延年出身於趙國中山。

《“太一將行”圖》帛畫殘片,西漢,長43.5釐米,寬45釐米,1973年湖南省長沙市馬王堆三號漢墓出土,現藏湖南省博物館。上部正中繪一個頭戴鹿角的神祇,據其左側題記推斷可能為“太一”神,“太一”為屈原歌頌過的楚神,至漢代成為至高神

大一統並沒有造成地方文化的消亡。地方文化反而越過原生的界限,在更大範圍內傳播。只要永遠保持開放,統一之上也能多元。漢文化之所以比秦文化更能代表中華文化,是因為漢將多元乃至矛盾的思想、制度、文化和人羣,最終融為一體。

一體多元,正是漢的精神。

(二)史官制:天下人心

很多人常責難中華文化產生不出與“公權力”保持“絕對獨立”的西式知識分子。唯一有點接近的人物是司馬遷。他《史記》裏的刺客、遊俠、商人享受着和王侯將相同等“列傳”待遇,他敢於批評漢武帝[28],還敢於站出來為蒙冤的李陵抱不平,因此被判罰宮刑。

但司馬遷終究跟遺世獨立的希臘學者們不同。出於君道,漢武仍任命已受宮刑的他為中書令,相當於貼身秘書;出於臣道,他仍然秉筆直書繼續發表意見。他雖不喜歡漢武帝的政治風格,但對其強化郡縣制之“推恩令”大加讚許,認為是解決動亂根源的偉大舉措[29];他一生清貧,但從不仇富,認為大部分商人的財富是靠把握經濟規律苦幹而來“椎埋去就,與時俯仰,獲其贏利”[30];他被酷吏折磨,也沒有記恨法家,還認為法家政策如實行得好,也有“維萬世之安”之效果[31]。

司馬遷從沒有因個人痛苦而發展出對體制的系統性批判。因為“個人”不是司馬遷的精神追求,他關注的是整體,是“天下”。他批評公權力,不是因為刻意追求獨立,而是認為對天下有害;他讚許公權力,也不是因為屈服淫威,而是認為對天下有益。在天下面前,個人得失全得放在後面。自由之上,如何盡到家國天下之責任;責任之上,如何不失心靈之自由。不光破,還要立;不光提出差異,還應追求共同。個體自由和集體責任的對立統一,是中國知識分子區別於西方的鮮明特點。

《史記》中不光批評了漢武,還寫了劉邦之猜忌、呂后之亂政、各個功臣名將之微處,將漢的開國説得毫無神聖可言。《史記》一共只抄了兩部,銷燬輕而易舉。然而,從昭宣兩朝開始,這部“謗書”竟成為官方正式收藏的國典。《太史公書》亦作為西漢的國史代代相傳。沒有主動包容的意識,沒有自我批判的精神,是做不到的。漢將史官制原則推向了新的高度——史官有評價皇帝的權力。這個原則被歷代王朝所繼承。哪怕是元朝與清朝,皇帝可以殺個別史官,但從來不敢撤銷史官制度。撤銷了,就不是華夏正統。

華夏正統就是中華道統。大規模政治體的長治久安不會建立在純粹威權之上,必須是各羣體各階層對道統的內心認同。中華道統的核心是中容和(中道、包容、和平)。體現着一種原則,一種境界,一種規律,一種價值。聖賢有聖人之道,而君有君道,臣有臣道,將有將道,商有商道。一直到琴棋書畫醫酒茶劍等人倫日用方方面面,都有道。春秋大義,深埋於士民的骨子裏。

第四章 中西商道

(一)仁政的負擔

2017年盛夏,中蒙聯合考古隊在蒙古國杭愛山一處紅色石壁上,發現了一幅久遠的摩崖石刻。經學者仔細辨認後,確定這就是東漢大破北匈奴後的“燕然山銘”。無數書傳中都説到“燕然勒碑”,卻從沒人找到準確的地方。作為古代中原人最北之想象,人們終於看到真正的燕然山。

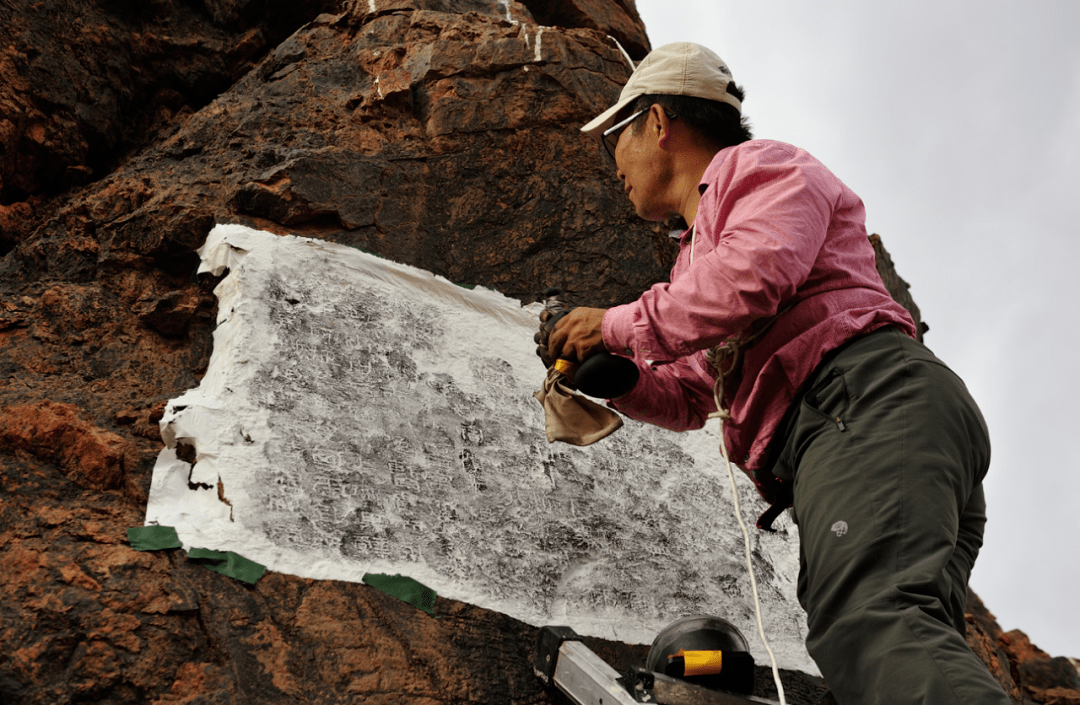

考古隊員在《燕然山銘》摩崖石刻旁工作。東漢永元元年(89),竇憲在燕然山(今蒙古國杭愛山)大破北匈奴,命班固作《封燕然山銘》刻石記功,北匈奴一路西走,牽引了中亞草原民族西遷的連鎖運動,100年後,匈人、東哥特、西哥特一波又一波地突破了羅馬邊防,瓦解了西羅馬帝國

這塊碑文,對羅馬也很重要。正是因為這一仗結束了漢與匈奴兩百年拉鋸戰,使北匈奴一路西走,牽引了中亞草原民族西遷的連鎖運動。

匈奴為什麼要西遷?氣候學家認為,在公元二三世紀,蒙古高原經歷了長達100多年的嚴重旱災,遊牧族羣無法生存,要麼南下中國,要麼西遷歐洲。匈奴首選是南下,但與兩漢打了兩百年後仍無法得手,南匈奴內附,北匈奴西遷。西遷的北匈奴與中亞草原上同樣為旱災所困的遊牧民族一起,衝向另一個繁榮的農業文明中心——羅馬。正好趕上西羅馬的“三世紀危機”。搖搖欲墜的奴隸制大莊園生產被遊牧民族“踏上最後一隻腳”,西羅馬就此崩潰,再沒有統一過。

如果兩漢沒有抵抗住北匈奴的南下,東亞史與世界史都將重寫。氣候成了草原民族的不可抗力,草原民族又成了農耕文明的不可抗力。秦漢羅馬相隔萬里,都面臨着不可抗力的同樣考驗。兩漢經住了考驗。

漢匈之爭了結於東漢,肇始於西漢。西漢武帝時也出現了大規模水災、旱災與饑荒,都靠舉國體制硬挺過來了。是以內生力量消化天災,還是以侵掠遊走轉移天災,體現着文明的可持續性。

漢武帝即位7年後(公元前133年),不堪匈奴持續進犯,開始了十二年的漢匈戰爭。最終衞青取得河套地區,設立了朔方郡;霍去病打通河西,建立了武威和酒泉郡。正是有這兩個基地,日後東漢才能打到蒙古高原腹地。這個勝利十分昂貴,文景兩朝的存糧被一掃而空。誰能捐錢捐糧,誰就能做官。“入羊為郎”的笑話就是這十二年裏發生的。

“馬踏匈奴”石刻,西漢,花崗岩,高168釐米,長190釐米,立於霍去病墓前,現藏陝西茂陵博物館。石馬前蹄將匈奴士兵踏倒在地,士兵仰面朝天,手中緊握弓箭,似在作垂死掙扎

最大的尷尬發生在霍去病定鼎河西的最後一戰。匈奴渾邪王率四萬部眾投降,漢武帝決定在邊郡劃出五個屬國好好安頓。他詔令長安地區的商賈捐獻兩萬乘車馬給投降的匈奴作“安家費”。但沒有商人肯捐。劉徹怒極,要砍長安縣令和五百商人的腦袋[32]。

大臣抗諫説,匈奴連年搶掠,現既得了俘虜,就應當賜給死難戰士之家做奴僕以補償。現在居然要用官府去供養,讓良民去照顧,就像奉養驕橫的兒子一樣,這是傷害中國之根本[33]!

漢武帝默然半晌,沒有聽從,依然出錢安頓好了這批匈奴部眾。只不過錢不是由國家財政出,而是由皇室內庫出。有人説,漢朝開邊與其他帝國殖民沒什麼不同,但哪有不以戰敗者為奴隸、還自掏腰包去供養戰敗者的“殖民者”?與漢匈戰爭前後腳發生的,是羅馬與迦太基的第三次布匿戰爭(公元前149-146年),羅馬將迦太基全城夷為平地,將投降的5萬老幼婦孺全部賣為奴隸。

希臘羅馬的對外戰爭都能掙錢,而漢的開邊都是貼錢,史書上批評其“虛耗海內”。但漢朝要的是人心,而不是錢。匈奴部眾只要誠心歸附,就是中國百姓,就要以仁義財帛待之,以換“遠人歸心”。這是儒家仁政精神。

仁政的負擔太沉重了。中原和草原同受天災,小農出現了大規模破產——“失時不雨,民且狼顧;歲惡不入,請賣爵子”。小農不能抗災又不能免債,只好將田宅賣給鉅商大賈,漢朝出現了與羅馬類似的大商人主導的土地兼併。投機商和大地主們從來“不急國家之事”,商人們的財力早已壓倒了各級政府[34],但當朝廷要平七國之亂而向富户借錢時,富户們覺得朝廷未必打得贏而不肯借(“關東成敗未決,莫肯與”)[35]。

從文景開始,朝野就在爭論農商矛盾的解決辦法。一種是賈誼的“重本抑末”。這是典型的法家。《商君書》裏對付“奸商”的手段是十倍徵税、禁止貿易、把旗下夥計都發配去修路等等,可商業是西漢繁榮的基礎,豈能又回到秦制苛政?另一種辦法是晁錯的減免農業税。這是典型的儒家,萬般困難一招鮮。可減免了税,中央財政又拿什麼去抗災打仗?文帝景帝都難以定奪,就這樣繼續熬下去。

最終解決的還是漢武帝。有人為他發明了一套既不退回秦制,也不加小農税賦,還能增長國家財力的方法,“民不益賦而天下用饒”。這個人,既非儒家也非法家,而是一個商人。

(二)儒商的家國

在景帝去世前的最後一年,洛陽城鉅商之子桑弘羊,以特殊才能“心計”(心算)進入宮廷做“郎官”。這一年他才十三歲,進宮是為了給16歲少年天子劉徹當伴讀。商人拒捐馬匹給匈奴這件事發生時,桑弘羊已經進宮二十年。

憋了一肚子氣的劉徹,在桑弘羊的策劃下,於公元前120年,做了一件讓儒生們目瞪口呆的事——他任用了著名的大鹽商東郭咸陽與著名的大鐵商孔僅,主導了全國鹽鐵官營。伴讀郎官桑弘羊則以“計算用侍中”,在內廷裏予以配合。

鹽鐵官營,是指將此前由民間經營的製鹽鑄鐵行業,轉隸官方實行更大規模經營。鹽和鐵是古代社會最大消費品,官方經營就是掌握了最大財源。很多人批評這是國家與商民爭利,但幫國家搞壟斷鹽鐵的,竟是鹽鐵商家本人。這就奇了。羅馬商人用財力挾迫國家讓自己發財,漢朝商人卻幫國家搞宏觀調控。

東漢製鹽畫像磚拓片,形象再現東漢時蜀地井鹽生產的繁忙景象。公元前120年,漢武帝劉徹任用著名大鹽商東郭咸陽與著名大鐵商孔僅,主導了全國鹽鐵官營,壟斷最大財源,東漢時取消鹽鐵專賣,實行徵税制

桑弘羊還發明瞭“均輸法”和“平準法”。均輸法,就是各地的“土貢”以當地最豐饒之物品上交,再由官營網絡運往稀缺地區出售。平準法,就是以官營網絡解決價格波動。桑弘羊還統一了幣制,將各郡國分散的鑄幣權收回到朝廷,銅錢都是用統一鑄造的“五銖錢”。而羅馬只實現了金幣銀幣由國家鑄造,銅錢仍歸各城市獨自鑄造。

正是這套宏觀調控財經制度,幫助漢朝同時扛過了農業災害和匈奴進犯,用“均輸”“鹽鐵”之積蓄,既支付了戰士俸祿又賑濟了北方饑民。

初創的宏觀調控亦有缺陷。鹽鐵官營中,公營器物的規格經常不合私用;均輸平準中,官吏經常亂徵收物產[36];告緡制度中,為了徵收高利貸和投機商的財產税,居然搞出了全民告密運動。桑弘羊在晚年承認政策初衷與官僚執行效果的差距——“吏或不良,禁令不行,故民煩苦之”。雖有欠缺,但瑕不掩瑜。

桑弘羊還幹了兩件大事。第一件大事是“假民公田”。公元前114年,他首次赴外朝上任(大農中丞),就將從投機商人和高利貸者手中沒收上來的土地,重新租給無地的流民耕種[37]。羅馬也有公地制度,即從征服土地中拿出一部分租給貧民。但仍擋不住權貴者的大量侵佔,致使公地越來越少,國家最終喪失了調節能力。

他乾的第二件大事是西域。在桑弘羊的建議下,徵發了六十萬戍卒河西屯田。這花費了數以億計的財富——“中國繕道饋糧,遠者三千,近者千餘里,皆仰給大農。”沒有這個基礎,東漢的班超就建不了西域都護府,絲綢之路就永遠打不通。

一個鉅商之子為何如此執着地為貧民分土地,為朝廷開西域?因為他讀《春秋》。他少年時和劉徹一起讀了《春秋》《魯詩》《尚書》。老年之後,在鹽鐵會議上舌戰羣儒時,他還能句句引用春秋大義和儒家經典。自劉徹開始從貧寒儒生中選拔文官後,民間儒學蔚然成風,不談“王道”都會被樵夫舟子恥笑。沒有這樣的文化氛圍,產生不出這批發明瞭“宏觀調控”的大商人們。

桑弘羊一直保留着商人習氣。他不認為持家必須簡樸,反而得意地誇耀如何“善加籌策”朝廷的賞賜和俸祿而使自己過得更富裕[38]。他的子弟也曾因遊獵被都城治安官查辦。但他靠中央集權搞出來的那些錢,全部投入了西北的屯田與山東的水患,投入到了“經營天下”。漢朝所有的成就,沒有中央財政體系,是根本無法實現的。

桑弘羊是商?是官?是儒?是法?他開啓了一個永恆的話題——商道的使命,是追求一個跨越任何束縛的私人商業帝國?還是在獨善其身之外去兼濟天下?中國的商道一開始就包含了儒家的道德倫理和家國責任。有人説,正是這種雙重束縛,讓我們沒能早產生西方式企業家。然而,道德倫理和家國責任正是今天西方企業家們非要回答不可的問題,純粹自利能否自動達成社會共利?自由經濟能否徹底脱離國家主權?這些問題,中國兩千年前就開始思考了。

(三)商道的分殊

和桑弘羊同時,羅馬的頭號鉅商是與凱撒、龐培齊名的“前三頭”之一克拉蘇。

克拉蘇的致富方法是,利用羅馬沒有消防隊,自己成立了一個500人的私人奴隸消防隊。誰家的房子着火了,他就帶人堵在門口要求廉價收購房產。如果房主答應,他就滅火。如果不答應,就任由其燒光。等房主不得已將房子低價賣給他後,他再加以整修,高價租給原來的苦主居住。就這樣,他空手套白狼,買下了大半個羅馬城。他還經營着羅馬最大的奴隸販賣生意,從意大利的種植園,到西班牙的銀礦,到處都是他賣出去的奴隸。他死後的遺產,相當於羅馬國庫的全年收入。

他從政後的慷慨同樣驚人。他拿出財產的十分之一辦慶典,給每個羅馬公民發三個月生活費。這一票拉的,在公元前70年輕鬆競選成功,與龐培一起任命為聯合執政官。

《克拉蘇之死》,克拉蘇是“羅馬最富有的人”,與愷撒、龐培並稱“前三頭”,他死於率領羅馬軍團遠征安息帝國的途中,戰鬥和死亡都十分英勇,但他打安息不是為了國家,而是為了先行搜刮那裏的財富

克拉蘇有一句名言:不能武裝一個軍團,就不配叫做富人。他死於率領羅馬軍團遠征安息帝國的途中,戰鬥和死亡都十分英勇,充滿羅馬風範。但他打安息不是為了國家,而是為了自己——羅馬的潛規則是,誰打下新行省,誰就有權利先行搜刮那裏的財富。但他沒有成功,帕提亞騎兵砍下了他的頭顱,向裏面灌滿了黃金。

克拉蘇這類的商人政治家,在中國不可能出現。其發家手段在商界都得不到尊重,更不要説當政治領袖。而在羅馬,只要他的財富足以武裝起一支軍隊,只要他的財富足以搞定更多選票,都可以。

近代以來,總有人認為明末才有資本主義萌芽,商業精神似乎是儒家農業文明主幹上的支流。實則不是。中國的商業精神不是天生不足,而是天生早熟;不是被動接受了儒家,而是對儒家進行了實質性修正。正如桑弘羊在晚年的鹽鐵會議上提出的,商業亦可立國(“富國何必本農,足民何必井田”)。他認為,國家要建立大市場,匯聚萬貨,讓農、商、工、師“各得所欲,交易而退”。他還説,國家沒能讓人民富裕,不是因為道德問題,而是因為工商業不發達。“有山海之貨,而民不足於財者,商工不備也。”這些來源於戰國時代齊國的“管子輕重之學”。輕重學派明確地提出用市場調節財富,用貨幣塑造價格,用利益機制來引導社會行為,反對以行政手段強制管束。這些思想是非常現代的。我們經常低估了先賢的價值。中國最終沒有發展出資本主義經濟,有很多原因,但並非沒有工商文明的種子。

第五章 羅馬帝國

(一)上層與基層

西漢王朝滅亡時(公元8年),羅馬帝國剛剛開始。創建羅馬帝國的屋大維,和劉徹有着許多相似之處。

他們都是天才少年。劉徹17歲即位,23歲同時開始立儒學打匈奴,49歲前兩件事都完成。屋大維19歲起兵,32歲時結束分裂,47歲前完成了羅馬帝國的制度建設[39]。

他們都是複雜的人。劉徹的歷史評價在窮兵黷武和雄才大略之間擺動了2000年。説他是儒家,他行事卻像法家;説他是法家,他又沒有退回秦制;説他愛道家神仙,他又偏偏用儒家立國。

屋大維也充滿矛盾。他與巨頭合作,架空了元老院;又與元老殘黨合作,消滅了巨頭。他保留共和國的形式,卻變更其內在邏輯,雖稱元首,實為皇帝。他身兼多個文職,從執政官到保民官到祭司長,但18萬羅馬軍隊才是他的真正力量。他沒有建立明確的繼承製度,但王朝最終還是在家族內傳承。

《維吉爾對奧古斯都和屋大維婭朗誦〈埃涅阿斯紀〉》,1787,讓·約瑟夫·泰拉森,布面油畫,縱147.2釐米,橫166.9釐米,現藏倫敦國家美術館。《埃涅阿斯紀》是維吉爾在奧古斯都指示下撰寫的羅馬史詩,構建了“羅馬民族”的認同

屋大維和劉徹之複雜,在於羅馬與秦漢都是超大規模政治體。在草創之初,要整合這樣廣闊複雜的疆域,任何單一的理論、制度、安排都不足為憑。

屋大維和劉徹的治國思路,也是英雄所見略同。除官僚、軍隊、税吏制度外,屋大維也很重視國家意識形態,強調對家庭、國家和本土神靈的忠誠與責任。就像劉徹找到了董仲舒,屋大維也感召了一批文化巨匠。維吉爾仿照希臘的荷馬史詩,創作了羅馬史詩《埃涅阿斯紀》,構建了“羅馬民族”的認同;李維寫了《羅馬自建城以來史》,批判分裂的派系主義;賀拉斯的《諷喻詩》,號召社會迴歸對家國的責任感。

而兩人的路徑與結果大不一樣。

屋大維建立了文官系統。為了克服財閥對政治的破壞性,他大膽吸納財閥進入文官體系(税務官),真正實現了西塞羅的“貴族與財閥共天下”。與之相比,漢朝的文官路線則是求取基層寒士。錢穆説,漢代是第一個“平民精神”王朝[40]。

羅馬帝國的文官,都集中在行省首府,沒有建立一杆子插到底的基層政權。行省之下無官僚,下面是一堆擁有自治權的王國、城市、部落,各自按照原有的制度運行。羅馬派遣一個總督和若干財務官,掌管税收、軍事與司法,對於行省下的公共服務和文化教育則一概不管,也不承擔公共經費。地方領袖對當地事務很有發言權,總督經常按照地方實力派的願望作決斷。地方的城市建設和文化活動由本土富商志願掏錢。在中央政權衰落之後,這些地方實力派就此轉化為蠻族王國之下的封建地主,因為他們本來就是獨立的,誰收税都一樣。英國學者芬納將羅馬帝國稱為“由眾多自治市所組成的一個龐大的控股公司”[41]。

歸根結底,羅馬的治國思路是隻管上層,不管基層。羅馬帝國,只是環地中海的上層精英大聯合,基層羣眾從來不曾被囊括其中,更談不上融合相通。如西方學者所言,羅馬帝國文明有着無比豐富和複雜的上層建築,經濟基礎卻是粗陋和簡樸的“奴隸制大莊園”[42]。文化基礎也如此。羅馬的行省中,只有貴族、官僚能説拉丁語,基層羣眾基本上不會拉丁文。高盧和西班牙併入羅馬300年後,農民們還在説自己的凱爾特語。屋大維苦心建構的“羅馬民族認同”,隨着拉丁語僅停留在貴族圈裏,從未抵達基層。一旦上層崩盤,基層人民就各自發展,把羅馬拋到九霄雲外。

而秦漢則是打通了上層與基層,創立了縣鄉兩級的基層文官體系。由官府從基層徵召人才,經過嚴格考核後派遣到地方全面管理税收、民政、司法和文教。兩漢的基層官吏不光管理社會,還要負責公共文化生活[43]。郡守設學,縣官設校,配備經師,教授典籍,慢慢將不同地區的基層人民整合起來,聚合成一個大文化共同體。即便中央政權崩塌,基層的人民還能看懂同樣的文字,遵循同樣的道德,理解同樣的文化。唯有這樣的人民基礎,大一統王朝才能多次浴火重生。

(二)政權與軍權

羅馬與秦漢第二個不同在於軍隊與政權的關係。

屋大維起于軍隊,他解決政權與軍隊的關係,仍然是軍閥式的。他先將最富有的埃及財政收歸為“元首私庫”(fiscus),再用私庫之錢給軍團發酬勞。這意味着:一方面,軍隊屬於能發出最多軍餉的那個人;另一方面,一旦皇帝發不出軍餉,就得換一個能發餉的人當皇帝。果然,這種規則下的和平,在屋大維之後只維持了50年。

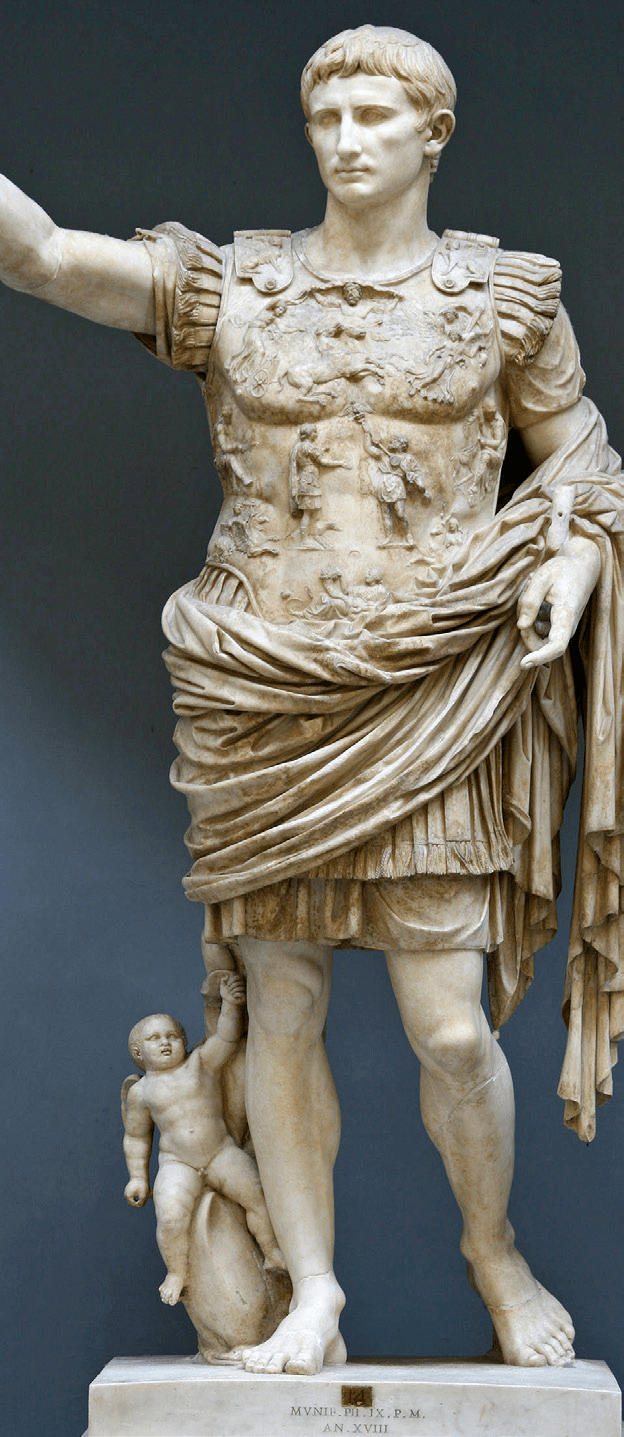

《第一門的奧古斯都像》,公元1世紀,高2.08米,現藏梵蒂岡博物館。雕塑表現羅馬帝國第一位皇帝奧古斯都神情冷峻,全身披掛,以演説家的姿態舉起右手,似在向部隊講話的情形

從公元68-69年的內戰開始,軍人開始大規模干政。專家統計,“從屋大維到君士坦丁的364年中,平均6年發生一次帝位更替。其中有39位皇帝死於近衞軍和軍隊之手,佔總數70%;只有12位皇帝屬於自然死亡,不足20%。”先是中央禁衞軍操控皇帝,在軍營前“拍賣”皇位,出價高者當皇帝。然後是邊疆軍閥入主中央,軍餉翻倍,但依然暗殺不斷。50年內出現了23個皇帝。最後,帝國晚期經濟崩潰,發不起賞金,羅馬人不願當兵,只能僱傭日耳曼蠻族看家護院。攻陷羅馬的阿拉里克、奧多亞克、狄奧多里克,都是蠻族僱傭軍首領。羅馬興也軍隊,亡也軍隊。塔西佗説,“羅馬帝國的秘密,就在於皇帝的命運實際上把握在軍隊手中。”

羅馬為什麼無法控制軍人干政?第一個重要原因是,羅馬沒有基層政權,因而軍隊代行着治安、税收許多政權職能。收上來的税又變成了軍餉。行省軍隊和税賦激增成為惡性循環。如此,本應代表中央的總督,變成了代表地方的軍閥。秦漢的軍隊不能收税,也不能管理民政。在完善的文官制度保障下,軍隊都是小農,戰時徵召為兵,戰後復耕為農。邊疆部隊也是屯田為生,兵農一體,沒有變成羅馬軍隊那樣固化的利益羣體。

塞維魯凱旋門(局部),位於古羅馬廣場西北端,公元203年為紀念塞維魯皇帝和他的兒子卡拉卡拉及蓋塔在羅馬—帕提亞戰爭中的勝利而建造,發家於邊疆行省總督的塞維魯王朝最終滅亡於自己軍隊的暗殺

第二個重要原因是羅馬軍人的“國家意識”有問題。孟德斯鳩説,因為軍團距離羅馬太遙遠,便忘記了羅馬。“當軍團越過了阿爾卑斯山和大海的時候,戰士們不得不留駐在他所征服的地方,逐漸地喪失了公民們應有的精種,而在手中掌握着軍隊和王國的將領們感到自己的力量很大,就不想再聽命於別人了。”[44]。

漢朝大不同。漢將班超僅靠千把散兵,在西域諸國數十萬軍隊包圍中,為東漢重建了西域都護府,打通了絲綢之路。漢朝與西域距萬里之遙,中間隔着世界第二大流沙沙漠,班超完全可以割據自重。但他沒有。在為漢朝苦心經管西域30年後,他只提出一個要求,就是歸葬故土,不帶走一兵一卒一草一木。兩漢像班超這樣的將軍還有很多,如衞青、霍去病、馬援、竇融等等。

有人説,羅馬軍人能夠干政,是因為羅馬皇權是“相對專制”,而漢朝皇權是“絕對專制”。似乎軍人不造反的唯一理由是受到強力管制。更非如此。東漢黃巾之亂,名將皇甫嵩出師剿滅,威震天下。當時弱主奸臣當道,有人勸皇甫嵩擁兵自重,否則功高震主後更會性命不保。皇甫嵩卻説,“夙夜在公,心不忘忠,何故不安?”“雖雲多讒,不過放廢,猶有令名,死且不朽”。他回到長安,放下兵權。

《封“狼居胥”》,田崴,油畫,縱225釐米,橫450釐米。元狩四年(前119),霍去病率部進軍漠北兩千多里尋殲匈奴主力,一路奏凱,到達“狼居胥”山舉行了祭天儀式,後兵鋒逼至翰海。經此一役,“匈奴遠遁,漠南無王庭”

在皇權沒有強制之力時,軍人為什麼還要遵守規則?這並非畏懼皇權專制,而是主動服從國家秩序。中國雖然也出現過藩鎮割據與軍閥混戰,但從來沒成為主流。中華文明大一統精神產生了“儒將”傳統。在法家體制與儒家意識雙向發力下,中國古代最終實現了由文官控制軍隊,保證了長久穩定。雖時有反覆,但總算漸成體制。海外漢學家們公認,“文官控制軍隊”是中華文明又一重要特徵。

第六章 基督國教

(一)“上帝之城”與“人間之城”

西羅馬帝國最後150年的主旋律,是基督教。

羅馬帝國晚期,由於本土多神教沒有嚴肅的道德規範,羅馬社會的享樂之風毫無節制。婚姻家庭制度瓦解,國家居然要靠立法來對獨身施以重罰,要靠公務員升職來對婚內生子予以獎勵。多神教從宗教變成了娛樂[45]。富人花錢祭神,民眾參會取樂,有事求神,無事享受。

原始基督教源於中東巴勒斯坦,是“漁夫和農人”的樸素宗教。當羅馬國家對底層貧民、孤兒寡母、殘疾病人不聞不問時,只有基督徒們竭盡全力去養老存孤,去訪貧問苦,去照料瘟疫死者。再往後,不光是平民,有點理想追求的精英都開始信基督。許多貴族與富豪不惜辭官去職、散盡家財去追隨教會、救濟苦難[46]。

多神教以宗教寬鬆為傲,萬神殿裏供奉着一萬個神靈,但不同神靈的祭司各自為政,多元缺一體;基督教卻紀律嚴明,在邊遠城市和蠻族地區建立了基層組織,在軍隊與宮廷中也發展了大批信徒。他們是上帝之國的兄弟,不是塵世之國的公民。他們拒絕服兵役,拒絕任公職,在羅馬的軀體內形成一個日益壯大的“隱形國家”。

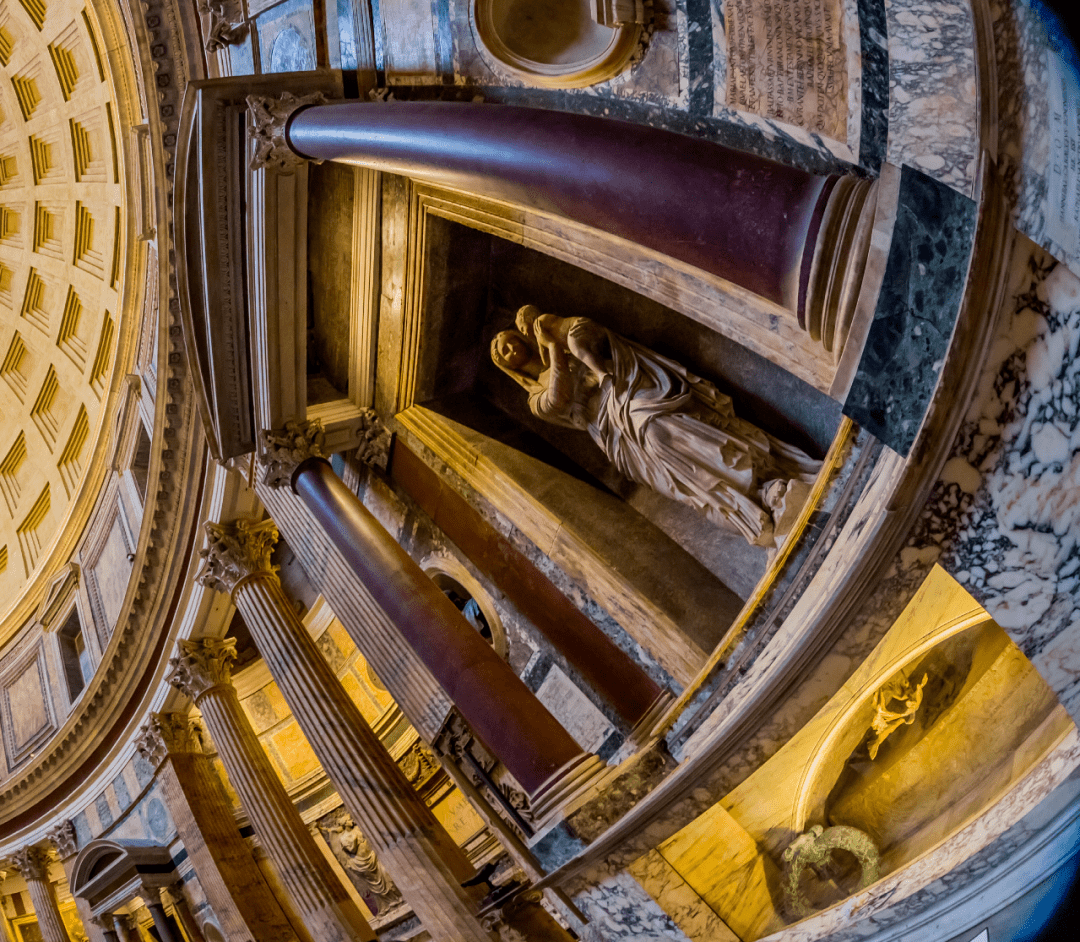

萬神殿,位於意大利羅馬。始建於公元前27年,為古羅馬時期宗教建築。羅馬以宗教寬鬆為傲,萬神殿裏供奉着一萬個神靈,但不同神靈的祭司各自為政,多元缺一體

對這樣強大的組織力和精神力,羅馬起初感到恐懼,進行了300年屠殺迫害。公元313年,君士坦丁大帝轉而懷柔,承認基督教合法。公元393年,狄奧多西皇帝正式確立基督教為國教。

羅馬為什麼要以基督教為“國教”?有史家説,是為了爭取下層民眾和平民士兵的支持。還有史家説,一神教更有利於塑造絕對皇權。不管是哪一種,羅馬皇帝們的願望都落空了。

公元354年,羅馬的北非行省一個羅馬官吏家庭,誕生了一個孩子。他接受了純正的希臘羅馬精英教育,最愛維吉爾的史詩與西塞羅的政論,精通新柏拉圖主義的慧辯,成年以後在皇帝瓦倫提尼安二世的宮廷內當演講家,私生活也是羅馬風格,14歲就和一名底層女子婚外生育了私生子。當他少年時第一次閲讀《聖經》時,因其語言簡陋而斥“這部書和西塞羅的典雅文筆相較,真是瞠乎其後”。多年後再讀《聖經》時,他卻經歷了一個無法言説的“神啓時刻”,從此變成了基督教最偉大的神學家奧古斯丁。他用已學成的希臘羅馬知識,將基督教原始教義發展成包含原罪、神恩、預定論、自由意志等思想的龐大的神學體系。中世紀幾乎所有的西方神學,都是給奧古斯丁做註腳。

《希波的奧古斯丁》,1645-1650,菲利普·德·尚佩尼,布面油畫,縱78.7釐米,橫62.2釐米,現藏美國加州洛杉磯藝術博物館,描繪手握羽毛筆與燃燒的心、凝視真理一詞的聖奧古斯丁。奧古斯丁是羅馬帝國末期基督教神學家,在極大發展基督教神學的同時強烈批判了羅馬文明

公元410年,羅馬被西哥特首領阿拉里克攻破,被洗劫三天三夜。羅馬民間認為這是拋棄了本土多神教而信奉外來基督教所遭致的“報應”。奧古斯丁拍案而起,寫了《上帝之城》予以駁斥,徹底否定了羅馬文明。他説羅馬建城的羅慕洛斯殺掉兄弟而得國不正,從一開始就埋下了敗亡的種子。羅馬的太陽神、戰神和美神沒能阻止羅馬人道德敗壞,也並沒有抵擋蠻族入侵,毫無用處[47]。他引用西塞羅《論共和國》,指責羅馬從來沒有實現正義,從沒實現“人民的事業”[48],因此不是共和國,只是一個“放大的匪幫”[49]。他全盤否定了早期羅馬的愛國、節制、審慎、堅忍等美德,認為只有基督教的信、望、愛才是,所有的榮耀應該歸於上帝。

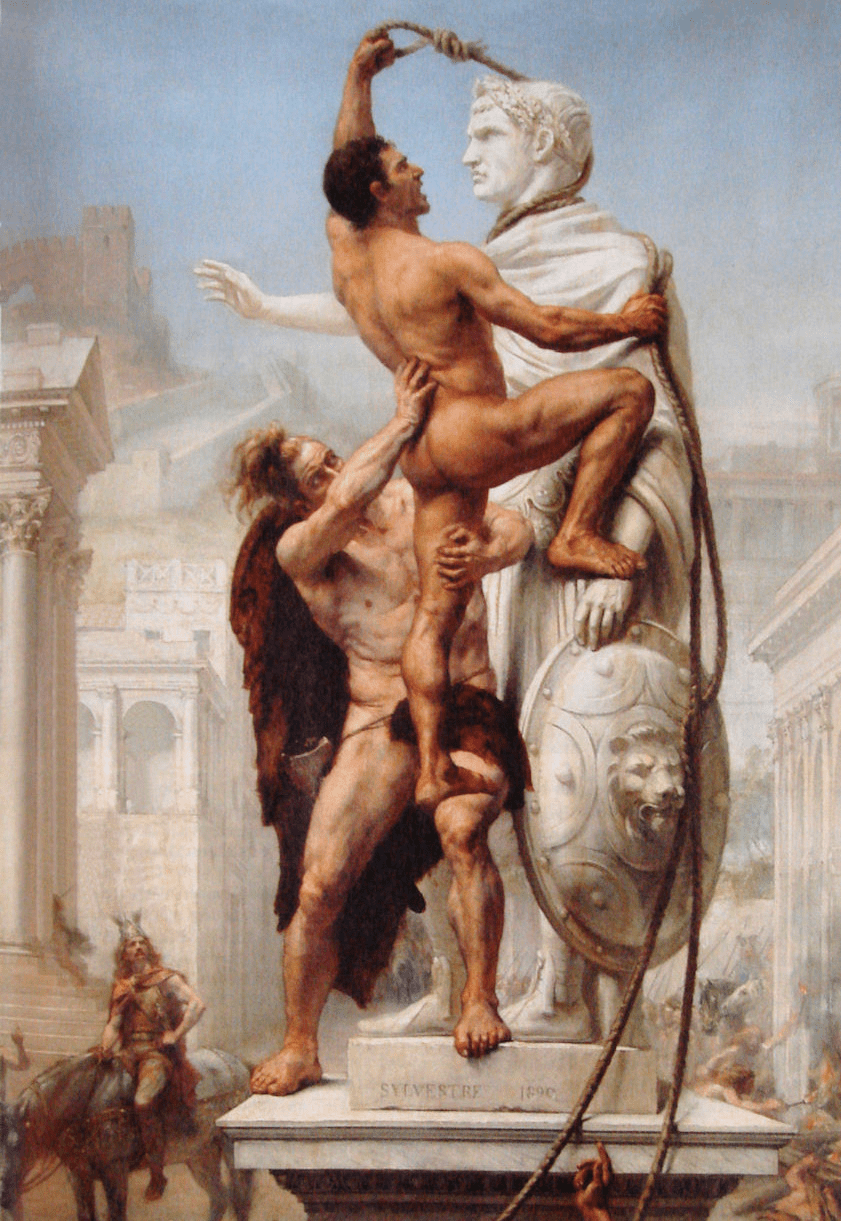

《西哥特人入侵羅馬》,1890。描繪公元410年8月24日“永恆之城”羅馬在西哥特人的進攻下陷落,遭到西哥特人大肆破壞劫掠的場景

奧古斯丁最後總結説,羅馬的陷落是咎由自取,基督徒最終的期許是上帝之城。而教會正是上帝之城的代表。

(二)“國家之惡”與“國家之善”

奧古斯丁為什麼稱羅馬國家為“匪幫”?考慮到羅馬帝國如同“控股公司”的組織形式,考慮到長達200年亂軍分肥的中央政權,考慮到上層精英對於底層人民的拋棄,奧古斯丁用“匪幫”形容晚期羅馬可能有一定原因。

但按照中國人的觀念來看,羅馬再不好,也是母國。恨其腐敗,難道不應該先去改革制度重塑精神,使之再次成為一個公義的國家?外族入侵時,難道不應該先投筆從戎捍衞家國,等天下太平後,再去追求宇宙真理?怎麼能在尚未盡到改造國家責任之前,就全然拋棄打倒。説到底,基督教雖被羅馬奉為國教,但從未與羅馬血脈相連。

這是漢朝與羅馬又一不同之處。一方面,儒家政治的道德倫理嚴格於羅馬多神教,“鰥寡孤獨皆有所養”是從政者的天然責任;另一方面,法家的基層治理遠勝於“控股公司”,不管是精英還是人民,從不認為“國家是非正義的匪幫”。這不是靠説教能達到的,只有在現實中見過“好的國家”,人民才會擁有長久記憶。

一神教在中國很難像在羅馬那樣發展。因為儒家敬鬼神而遠之,以人文理性立國,中華文明是罕見的不以宗教做根基的古代文明。所有外來宗教進入中國後,都必須褪去非此即彼的狂熱,在國家的秩序之下和諧共處。與基督教傳入羅馬的同時期,佛教傳入中國。但中國對佛教不像羅馬對基督教那樣輕率,要麼屠殺鎮壓,要麼全盤接受,而是產生了中國化“禪宗”。

儒家知識精英很難認同宗教大於國家。因為基督教的上帝之城可以脱離人間而存在,中國的天道卻要在人間實現才算數。國家有難時,“遁世”才是“非義”,“以遁世為非義,故屢退而不去;以仁心為己任,雖道遠而彌厲”。因為儒家意識和國家已融為一體。儒家的“教會”就是國家本身。在儒家精神浸潤下,中國化宗教都對“國家價值”有着深刻認同。道教一直有着致天下太平之藍圖,佛教也認為當政者治理好國家的功德絕不亞於當一個高僧。

國家觀念外還有哲學觀念。基督教之前的希臘哲學既注重個體也注重整體。但經中世紀一千年的神權壓制,導致宗教改革後的“個體意識”反彈到另一個極端,此後的西方哲學執着於“個體意識”和“反抗整體”。中華文明從不曾以宗教立國,沒有神權壓迫,也沒有對個體的執念,所以中國哲學更關注整體。

自基督教與羅馬國家分離之後,殘存的羅馬知識分子,不再背誦維吉爾和西塞羅,劍術和《聖經》變成了進身資本,主教職位更能獲取地位權勢。羅馬的地方貴族,也不追求“光復羅馬”,而是就地轉化為新的封建地主。羅馬文化只有很少一部分得以繼承。羅馬之後再無羅馬。

中國東漢末年大亂不下於羅馬。上層宦官外戚奸臣黨爭輪番權鬥,基層百萬黃巾軍大起義。此時,在朝堂上,總站着一批楊震、陳蕃、李膺、李固、範滂這類的忠臣士子,不顧身家安危,最後死無葬身之地。在草野之中,總生出一批桃園結義劉關張之類的販夫走卒,主動為國家興亡盡匹夫之責。這是中國士民的主流。歷史上出現的諸多昏君亂臣,從未阻斷過這一主流。這一主流,雖沒能改變兩漢滅亡的結果,卻始終高懸出一個價值觀。任何逐鹿天下之人,都必須遵守這一價值觀。士民信仰倒逼着英雄選擇。

有人説,中國哲學中沒能產生西方獨立自由,是重大缺陷。實際上,現代西方政治中把“國家當成惡”的“消極自由”精神,不是來源於啓蒙運動,而是來源於基督教中“上帝之城”與“人間之城”的分離。“羅馬國家”被視為惡。到最後,天主教會也被視為“惡”而被宗教改革攻擊。除了上帝之外,在“眾生皆罪人”的塵世間,沒有任何由“人”組成的機構有資格領導其他人。從洛克的保護私有產權的“有限政府”,到盧梭的基於公共意志的“社會契約政府”,再到亞當·斯密只能做“守夜人”的政府,都是為了防範“國家之惡”。

而中華文明是相信“國家之善”的。儒家相信人性有善有惡,只要見賢思齊,化性起偽,總能夠通過自我改造,建設成一個更好的國家。

結篇

呂思勉説,“秦漢之世,實古今轉變之大關鍵也”。對此轉變,譽者贊為“從封建到郡縣的進步”,毀者謗為“東方專制主義的開始”。

“東方專制主義”這一概念最初由亞里士多德定義,指君主對人民就像主人對奴隸,擁有隨意處置的無限權力,不需遵循任何法律。但那時希臘羅馬眼裏的東方,僅限於埃及波斯;中世紀歐洲眼裏的東方,僅限於蒙古沙俄,對“東方之東”的中國,幾乎毫無認知。

歐洲最初瞭解中國,是通過明清來華傳教士們帶回的信息,形成了短暫的“中國熱”。凡爾賽宮的舞會上法王穿着中國服裝;塞納河邊民眾爭看皮影戲;淑女養金魚,命婦乘轎子。由此激起了兩派大師的爭論。一派是以伏爾泰為首的“崇華派”。他想“託華改制”,給自己取筆名叫“孔廟大主持”;萊布尼茨認為中國的“科舉取士”類似柏拉圖的“哲學王治國”;魁奈認為“中國的制度建立於明智和確定不移的法律之上,皇帝也要審慎遵守。”另一派是孟德斯鳩為首的“貶華派”,把中國塑造成東方專制的典型。同樣是君主統治,西方人可以叫“君主制”(monarchy),而中國人只能叫“專制”(despotism)。孟德斯鳩還把中國和韃靼帝國同歸一類“東方專制”進行批判。他説,即便是西方的“君主暴政”,也要遠勝於“東方專制”。再後來,黑格爾發明了歷史從東方開始到西方結束的歷史觀,東方天然是落後、停滯、奴役;西方天然是進步、自由、文明。這些大師們,除了從傳教士那兒道聽途説,沒人去過中國,沒人看得懂中文,沒人研究過中國歷史,甚至沒分清有多少種“東方文明”。大師們對中國政制的一知半解,卻被不少中國人自己當真了。

<img src=“https://i.guancha.cn/bbs/202