國民政府史料中的“國府的抗戰”——優秀的二傳手_風聞

新哲人-爱好广泛,一事无成。2020-09-21 06:37

優秀的二傳手

抗日戰爭全面爆發後,根據國共合作的要求,1937年9月,陝北蘇區改稱陝甘寧邊區政府。抗戰之初,共產黨的根據地只有一塊陝甘寧邊區。而這一片土地,是人煙稀少、崎嶇難行的黃土山地,貧瘠的黃土地加上缺少降水,使得這裏極端貧窮,生活條件極其惡劣,是當時中國最落後的地區之一。當時陝甘寧邊區轄5個分區,26個縣,土地面積12.96萬平方公里,人口200餘萬。這26個縣是綏德、米脂、葭縣、吳堡、清澗、神府、延川、延長、延安、甘泉、富縣、旬邑、淳化、靖邊、定邊、安定、安塞、保安、慶陽、合水、鎮原、寧縣、正寧、環縣、鹽池、豫旺。

到抗戰勝利的1945年9月,中共的軍隊已由1937 年底的6萬人,壯大到127萬人,民兵發展為268萬。黨員由4萬發展到1945年4月的120萬人。根據地從1塊發展到19塊,總面積達95.69萬平方公里,有縣城285座,人口9550萬。這些根據地位於中國東部,大多是富庶的地區。

對於共產黨在敵後的猛烈發展,國民政府方面解釋為:中共是“七分發展,二分應付,一分抗日”。這一解釋最初來自1940年4月6日軍統發自天津的密電,報告剛剛逃至國民政府方面的第18集團軍獨立第1師楊成武部騎兵連共產黨支部書記李法卿的一段談話記錄:

“我前隨紅軍一二方面軍到達陝北,曾受共黨一年的訓練。抗戰後,隨十八集團軍出發,在出發時,毛澤東、朱德等曾召集訓話,指出工作方針,大意謂:中日戰爭為本黨(指共黨)發展之絕好機會,我們的決策是七分發展,二分應付(對國民黨),一分抗日。為使各同志今後工作便利,即至失卻聯絡時,亦能有一不變之工作目標從事進行起見,特將此項決策告知各同志,按此項決策在實施時可分為三個階段……第一階段……分二路由晉西北向前發展,一路東出雁門五台,橫斷平漢線,深入冀東冀中;一路越同蒲路沿太行南端,伸入晉南、豫北和冀南、魯西,橫斷津浦線,而入魯北、魯東,截斷中央系軍隊聯繫,建立山地平原根據地……第二階段,到達相持階段,大概須二年三年工夫……我們要將黃河以北國民黨的勢力肅清……第三階段,即本黨(共黨)勢力伸入華中各地,建立如華北各地之根據地,分段遮斷中央系軍隊的聯繫,瓦解和離間中央系的部隊,而鞏固中共的基礎,進而喧賓奪主,代替國民黨之領導權。”[[1]](https://undefined)

中共方面對其敵後抗日根據地的建立,從河北省隆堯縣編寫的《中國共產黨隆堯縣歷史》中所記載的冀南滏西抗日根據地情況,可以大致瞭解中共的抗日根據地是如何形成的。下面關於滏西根據地的成立過程,整理自《中國共產黨隆堯縣歷史》和時任冀南抗日游擊隊隊長張子政的回憶。

日軍發動“七七”事變後,河北很快成為淪陷區。1937****年10月10日上午,日機轟炸堯山城,國民黨專員張藎臣南逃,下午,日機轟炸隆平城。11日,日軍侵佔堯山城。12日,日軍侵佔隆平城,國民黨縣長張慶祿逃亡。13日,佔領隆平、堯山的日軍繼續南侵。14日夜,日軍第16師團步兵第20聯隊第1大隊第3中隊開進隆平城,搶劫後於次晨7時冒雨南去。

當時情況是:日軍的主要進攻方向是國民政府領導的正面戰場。日軍推進速度很快,但在其後方,除了大城市、交通沿線和戰略要地,對很多次要地方,日軍是“狗熊掰棒子,掰一個扔一個。”

18日,中共隆平縣委張子政、霍子瑞、李維棟在魏家莊緊急開會,決定成立抗日武裝,並派人到平漢線以西找八路軍聯繫。23日,“冀南抗日游擊隊”在柏舍村成立,共有21人,長短槍11支,手榴彈8枚,張子政任隊長,霍子瑞任政治部主任,劉鳴山任後勤部長,張海濱任聯絡部長。29日,冀南抗日游擊隊攻佔日軍山口糧台,繳獲步槍20支,汽油2000斤,軍衣500件及其他軍用物資,戰鬥中,犧牲了一名戰士(堯山縣張村的路文玉)。

11月3日, 游擊隊收繳國軍53軍遺留在北辛莊槍50餘支,子彈3萬發。當時隆平、堯山陷於無政府狀態,殘兵土匪橫行,各村紛紛成立自衞隊。游擊隊收編了渠家莊、白水、棗林莊、水飯莊等村的自衞武裝,部隊發展到近千人,擁有長短槍四五百支,迫擊炮6門,輕機關槍4挺,還有大批彈藥物資,控制了隆平、堯山、柏鄉交界地帶三十餘村。

11月11日,霍子瑞和王合羣在邢台皇寺找八路軍先遣支隊,向支隊司令張賢約報告了隆平、堯山的抗日形勢。13日,霍子瑞、王合羣帶領先遣支隊熊德祿、冷赤哉、王金林三人回到大曹莊游擊隊指揮部。游擊隊整編為3個大隊,1個炮兵連,全隊約1000人,佔據殷、馬、曹、渠等村為基地,展開活動。12月中旬,八路軍129師挺進支隊在隊長孫繼先、政委胥光義帶領到達魏家莊。孫繼先與游擊隊張子政等人開會決定,將冀南抗日游擊隊改名“冀南抗日模範遊擊支隊”,為擴大影響,部隊駐紮隆平城。

1937年12月,成立半政權性質的隆平縣抗日戰地總動員委員會,中共黨員張芥士任戰委會主任。戰委會設六部一室,即組織部、宣傳部、軍事動員部、武裝部、鋤奸部、婦女工作部和秘書室,各部均配備了若干名工作人員。戰委會一成立,便選派幹部深入農村,發動羣眾參加抗戰,很快各村莊便紛紛成立了農民救國會、青年救國會、婦女救國會、兒童團等羣眾抗日組織。鑑於形勢的發展,中共冀豫晉省委秘書長張子衡要求隆平縣黨儘快建立抗日政府。

當時,隆平城內有抗日模範遊擊支隊,城東北成家莊駐有原國民黨隆平縣政府的保衞團,堯山還有王子耀民軍。為團結一致,共同抗日,張子衡、張芥士、霍子瑞到成家莊與原隆平縣國民黨縣政府劉鳳鳴進行談判,協商建立隆平縣抗日民主政府。1938年1月,隆平縣抗日政府成立,在縣長人選上,原國民黨縣政府的人員怕日本人抄家不敢當,而當時中共黨內一些人士認為縣長一職名聲不好則不願當,從鄉紳中推舉,他們也不敢當。結果推選了原國民黨縣政府裏管理鹽鹼地的東北籍職員宋長濂充任政府縣長之職。

3月,堯山縣抗日民主政府成立,任命不久前被爭取過來的民軍王子耀為政府縣長。王子耀有嚴重的封建帝王思想,出示佈告不用“抗日縣長”頭銜,而以“堯山王”自居,冀南抗日軍政委員會遂於4月改組堯山縣抗日政府,撤銷了王子耀,另派沈鐵民任堯山抗日政府縣長。

之後,滏西各縣抗日政府相繼建立,柏鄉、任縣、南和、平鄉都建立了抗日縣政府、戰委會和農青婦各救亡團體,滏西抗日根據地初步建立。

從上述滏西根據地的建立可以看出當時的狀況:第一、原國民黨政府撤離,社會處於無政府狀態,遍地土匪與到處都是的農民自衞武裝;第二、急需將民眾組織起來,建立有組織的抗日政府與抗日武裝。

而在山西和順,抗日政府的建立又是另一種情況。日軍華北方面軍為掌握中共政治工作實際情況,派特務組織宣撫班的三崎良一秘密到根據地進行了為期一個月的調查。其調查報告摘錄如下:

昭和十三(民國二七)年五月,日軍撤出和順縣後,中共軍立即返回和順縣,本計劃一舉掌握縣的政權,但因時間倉促,政治的準備未完成,故不得不暫時放棄掌握政權,集中全力爭取民眾並加以組織化。首先將犧盟會中堅幹部分散配置,同時在時期上恰為小麥和雜糧的收成時期,於是動員八路軍駐軍、政治工作員、犧盟會幹部等,無報酬的協助農民的收割。該做法系學習中共在搖籃時代的秋收農民暴動政策之成功的前例,此一平凡的手段竟對收攬民心發生莫大功效。以上為第一階段,而後兩週依據工作指導要綱,宣傳減租減息。更引用國共合作公認的口號“為民族救亡抗戰,有力出力,有錢出錢”,對青年階層宣傳抗戰政策以及減租減息,對貧農大眾則以經濟利益觀念與救國抗戰之分擔的名義爭取其支持,對少數的富農,以大眾力量完全壓制其行動與意見。

更利用閻錫山時代所公佈的合理負擔,對富農課以高税率的累進税,對貧農則一方面救濟,一方面宣導使其獻出抗戰資源。其後隨此等宣傳及民眾團體內紅色組織之擴大,逐步進行對政府之掌握。其做法系利用縣政府及各區、各村行政機關與民眾組織之民眾團體提出主張。另運用閻錫山根據中央命令組織的“總動員委員會”的委員,任命各種抗日救國職業團體的代表,在委員會內部經行赤化,以建立政治的基礎。在如此情況下,由內外對閻錫山系縣長張雨帆施加壓力,迫使其執行具階段性的紅色行政施策,最顯著的,例如昭和十三年七月,以抗戰時期之合理負擔名義,對富家課以等於掠奪的過重負擔,對特別富户則以緊急費為由,強行借款,實際上為沒收,對不接收者則指其為漢奸行為,由民眾團體沒收其物品,並加以社會的制裁,終於迫使張雨帆辭去縣長之職。繼任縣長閻聚寶雖到差,但上任不到一個月的十一月,又換為鄧肇祥(共產黨員)接替,鄧某就任縣長後,如同後述,改革縣政府,親自領導全部工作,推行積極的政策。[[2]](https://undefined)

在反共的日軍看來,是中共利用了國民黨的政策逼走了國民黨的縣長,從而建立起中共掌握的抗日根據地。

軍隊需要政權為它提供後勤補給,沒有政權,軍隊就是無源之水;政權要以軍隊為支撐,沒有軍隊,政權無從談起。在戰爭年代,軍政必須統一,在國民政府方面,戰區司令往往兼職省主席,其原因就在於此。滏西根據地的隆平和堯山縣長是中共選任的,如果其不適應抗戰,中共隨時可以撤換。和順的國民黨縣長被逼走,是因為其並不執行國民黨所制定的抗日政策,但和順如果有國民黨軍隊,誰又能把他逼走呢?國府軍隊撤出後,中共軍成為抗戰的中堅力量,原來由國府掌握的政權,自然會被中共所掌握的政權替代。在這一政權更替中,日軍是做了“二傳手”的。抗戰初期,日軍進攻的重點是國府的軍隊,日軍趕跑了國軍,但並沒有及時鞏固其佔領區,而是“狗熊掰棒子”,除了大城市、交通線和戰略要地,很多邊緣的地區是隨佔隨丟的,而中共正是趁此時機建立了自己的政權,並積極開展游擊戰爭。

日軍對當時其佔領區治安狀況是這樣描述的:中國軍在各方面被擊潰後,遂全面地展開游擊戰以攪亂日軍後方,尤其共產軍的游擊戰甚為巧妙,其力量亦日益增強且擴大至廣泛的地盤,其主要手段似如次:(一)徹底破壞鐵路、道路、水路、通信線等,以阻擾妨害日軍的後方補給,並消耗日軍為修復而必須浪費甚多時日及龐大之材料。(二)襲擊補給部隊或小部隊。(三)襲擊軍需品倉庫、機場、經濟性的要地等。[[3]](https://undefined)

1938年10月,廣州和武漢相繼失守,抗日戰爭進入相持階段。日軍兵力不足,難以在正面戰場實施大規模進攻,而後方佔領區需要消化,於是,日軍的戰略重點轉向其佔領區的治安,把主要兵力用於敵後戰場。1938年10月,日軍制定“關於1938年秋季以後的戰爭指導一般方針”,確定“應以自主地建立日、滿、華北為一環的國防圈為着眼點,以防止日華再戰。”而對佔領區則“進一步加強長期持久作戰的態勢,以繼續作戰的堅定決心,進一步確保己佔領地域內之治安,並自主地進行建設。”[[4]](https://undefined)

對日本來講,第一重要的當然是本土(包括其殖民地台灣和朝鮮半島),其次東北,再次是華北,這是其國防圈。中日秘密和談中,日本的對國民政府的要求是:第一承認滿洲國,第二允許華北駐軍,可見華北的重要性。1938年11月,日軍大本營陸軍部所制定《陸軍作戰指導綱要》就體現了這一重要性:

第一 方針

確保佔據地區,促進其安定,以堅強的長期圍攻態勢,撲滅殘餘的抗日勢力

第二 指導要領

一、確保蒙疆地區的重要部分和華北、華中東部地區的現有佔據地區,促進其恢復治安,支援親日政權日趨鞏固和發展。

在這些地區,要使擔任警備的部隊儘可能固定,駐紮密度要高,以便於迅速恢復治安。又,在這些地區,要對中國方面的武裝團體給予指導,使之在軍的領導下協助維持治安。

二、在武漢地區配置一個作戰軍,使之控制江湖方面的敵主力部隊。該作戰軍應適時對聚集之敵給以反擊,挫敗其抗戰企圖。但要注意避免戰局的擴大。

……

第三 作戰指導

一、華北方面

要專心確保佔據地區並使之安定,特別要首先迅速恢復河北省北部、山東省、山西省北部及蒙疆等重要地區的治安,並確保主要交通線。按需要可在佔據地區內,進行大規棋的掃蕩作戰。

二、華中方面

1、要確保廬州、蕪湖、杭州一線以東佔據地區的安定,特別要首先迅速恢復上海、南京、杭州間地區的治安,並確保主要交通線。

2、配置在武漢地區的作戰軍,要以武漢三鎮及九江為根據地,協同海軍確保從嶽州下游揚子江的交通。大概以安慶、信陽、嶽州、南昌間地區為作戰地區,粉碎敵人的抗戰企圖。

三、華南方面

以切斷敵之補給為目的配置最低限度的兵力,以廣州、虎門為根據地。大概以惠州、從化、清遠、北江、西江間地區為作戰地區,粉碎敵人的抗戰企圖。[[5]](https://undefined)

指導綱要中的治安區包括華北和京滬杭三角地帶,作戰區是武漢地區和華南廣州附近。在作戰區,武漢日軍作戰重點是打擊正面戰場的國軍,以瓦解國軍抗戰信心。自1938年10月武漢會戰結束,到1944年4月日軍發動一號作戰,期間自1938-1943,國軍正面戰場的12次大會戰,除了桂南會戰、晉南會戰(中條山會戰)和浙贛會戰,其餘9次都發生在武漢周圍,由駐紮在武漢的日軍第11軍發起。駐廣州的日軍,作戰目的是切斷國民政府的補給線,其在1939年11月發起過桂南會戰。

在正面戰場的作戰,日軍的作戰方針或作戰計劃中往往有這樣的字眼:“在短期內結束戰鬥,然後恢復大概原來態勢”、“以不擴大佔領區和返回原駐地為原則”、“擊潰第XX軍後結束作戰,返回駐地”、“擊滅殘敵,恢復原來態勢”。實際上在抗日戰爭的相持階段,日軍對國軍作戰的主要目的已經不再是侵佔中國領土,而是要“積極不斷地依靠靈活、短距離截斷進攻作戰,消耗敵之戰鬥力量和確保壓倒敵人的地位。”[[6]](https://undefined)因此,日軍往往在短促出擊給予國軍一定程度的打擊後就迅速撤回,這就是為何在1939-1943年間,正面戰場戰線穩定,國民政府很少再丟失領土的原因。

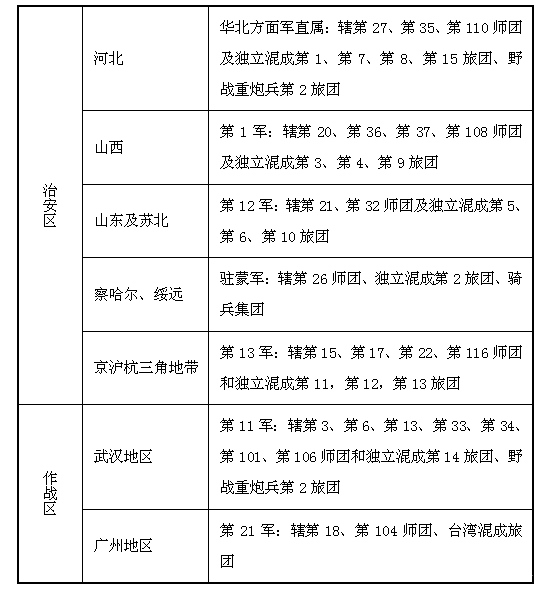

但是對其所謂的治安區,即日軍佔領區,自1938年底,日軍就開始組建調動部隊,加強治安區日軍力量。1938年底,日軍在華北只有6個師團和1個獨立混成旅團,但到1939年9月中國派遣軍成立,在華北日軍達10個師團和11個獨立混成旅團,當時日軍配置情況如下。

1939****年9月中國派遣軍配置表

治安區

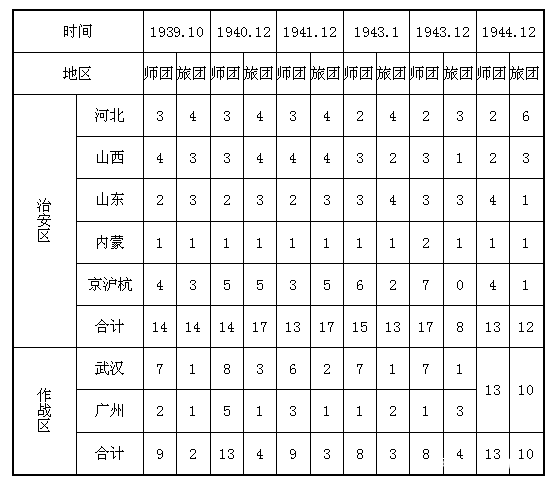

日軍用於治安區作戰共計14個師團,14個旅團,1個騎兵集團,1個野戰重炮旅團;用於作戰區共計9個師團,2個旅團,1個野戰重炮旅團。此後日軍用於治安區作戰的部隊數量一直高於作戰區的部隊,即便日軍在1944年發動一號作戰,抽調治安區兵力,治安區兵力也佔在華日軍兵力的半數以上。詳情見下表:

日軍部署情況統計表

上述資料根據由耿成寬和韋顯文編寫、1987年由春秋出版社出版的《抗日戰爭時期的侵華日軍》整理統計。

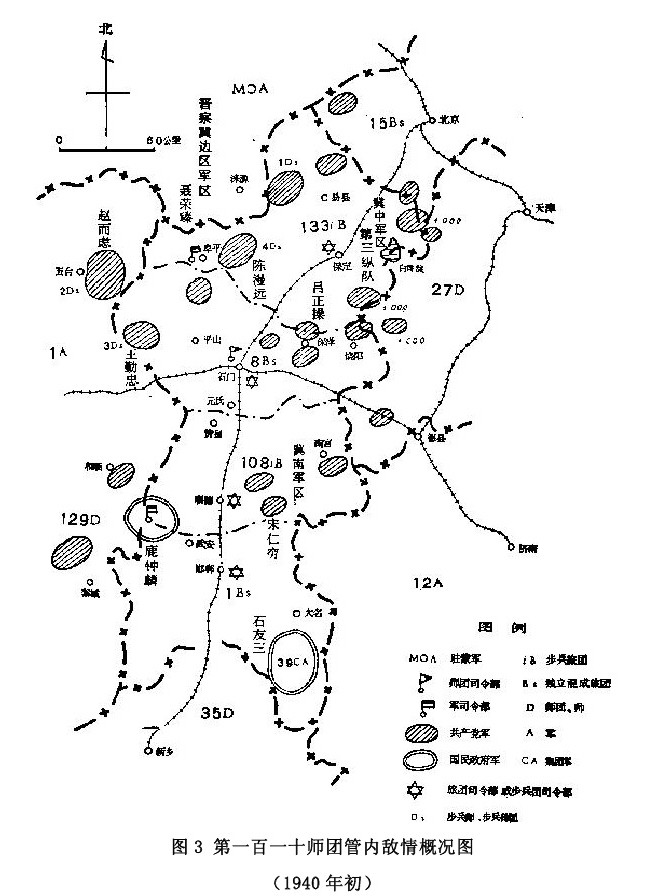

抗戰初期,在日軍佔領區內堅持抗戰的既有中共部隊,也有國軍的遊擊部隊,到1939年,國民政府軍委會還成立了兩個游擊戰區,即冀察戰區和魯蘇戰區。但國軍的部隊難以深入日本佔領區,特別是冀察戰區,雖然名義作戰區域為河北和察哈爾,但實際上,冀察戰區只是部署在冀南和豫北一帶。因此,在廣大的敵後戰場,特別是河北、察哈爾、熱河等省,幾乎是中共部隊在獨撐抗日大局。下圖是在河北中南部的日軍110師團管內,1940年初中國軍隊配置情況。[[7]](https://undefined)

1938年11月下旬,國民政府軍事委員會在湖南南嶽召開會議,會上蔣介石提出新的抗戰策略:“政治重於軍事,游擊戰重於正規戰,變敵後方為其前方,用三分之一力量於敵後方。”國民政府軍事委員會隨後在《第二期作戰指導方針》,也將敵後游擊戰提高到非常關鍵的程度,該方針要求全國抗日力量“連續發動有限度之攻勢與反擊,以牽制消耗敵人,策應敵後之遊擊部隊,加強敵後之控制與襲擾,化敵人後方為前方,迫敵侷促於點線,阻止其全面統治與物資掠奪,粉碎其以華制華、以戰養戰之企圖。”次年,國民黨軍隊即變更了戰鬥序列,1/3用於正面戰場,1/3進入敵後開展游擊戰,1/3在後方整訓。敵後游擊戰正式成為國民政府抗日整體策略的重心。

但是,由於缺乏堅實的政治基礎,在敵後的國軍遊擊部隊難以堅持。到1943年,敵後國軍遊擊部隊不是被消滅,就是撤出敵後,或者乾脆投降了日軍。

首先,國軍部隊沒有打游擊戰的基礎。游擊戰要求部隊能聚能散,日軍進攻能夠分散避敵,遇到有利戰機能夠聚集起來消滅日軍。但國軍遊擊部隊卻是能聚不能散,聚集在一起還是一支軍隊,一分散部隊就會瓦解,對抓來的兵而言,分散正是逃走的機會。衞立煌在38年1月曾這樣對朱德説:“我們的軍隊和你們不同,我們的軍隊必須有領導地行動,一層抓一層,要是沒有上級督行,一分開一衝散就不起來,所以只能在正面打仗,打陣地戰,不能像你們那樣在敵後分散活動。”[[8]](https://undefined)日軍對此深有體會地説:“國民黨系統軍隊的政治工作和游擊戰,與中共方面比較,則相形見絀,不夠熟練和不妥當。”[[9]](https://undefined)日軍“掃蕩”國民黨軍大多能夠達到作戰目的,但“掃蕩”八路軍時,“幾乎無法掌握共軍的動向,甚至連共軍的蹤影也弄不清”,“宛如墜在雲裏霧中,進行無法捉摸的作戰。”[[10]](https://undefined)相反,日軍卻經常遭到八路軍的伏擊。

其次,雖然國民政府清楚游擊戰的重要性,但也很清楚在敵後四面皆敵的危險性,因此派往敵後堅持游擊戰的國軍絕大部分是雜牌軍,其中以西北軍和東北軍佔比最大。這些雜牌軍在武器裝備、軍事素質等方面都比蔣介石嫡系中央軍要低。

還有,國軍部隊脱離民眾,與民眾的關係很不融洽。平時不注意發動民眾,戰敗反而對民眾的滋擾,甚至像土匪一樣燒殺搶掠,都是妨礙國民黨軍與根據地民眾搞好關係的極壞的因素。八路軍與根據地民眾形成的那種魚水關係是他們游擊戰得心應手的一個重要因素,國民黨軍對此是望塵莫及的。

台灣“中央研究院近史所”研究員、所長,“中央研究院”院士,中共黨史專家陳永發對比了國軍與中共軍隊的游擊戰:

一般説來,在對付優勢日軍攻擊方面,共軍有江西時期避實擊虛的經驗,而國軍則仍然襲用江西時期以強擊弱的故伎,所以結果有霄壤之別:多半是共軍能夠保持有生的力量,等待敵人一開始撤退,便立即捲土重來,進而繼續擴大。而國軍則在崩潰之後,一蹶不振,無法東山再起。共軍面臨日軍的掃蕩或清鄉,有農村基層政權的配合,消息靈通,情報準確,往往能及時跳離包圍圈,或以營連為單位,分散到各角落隱藏。甚至可以“地方化”成為基層武裝,以求得生存;國軍則一旦分散到營或連,即使原來是軍紀優良的部隊,也因為給養問題,而不得不以搶掠為生。終於淪落為老百姓眼中的散兵遊勇或綠林土匪。蔣中正不瞭解問題的關鍵所在,以為游擊戰純粹是軍事戰術問題,曾於1939年,在中共的協助下,舉辦南嶽訓練班。可是地方政權的性質未改,農民無以動員,結果仍然是一敗塗地。國軍在日軍掃蕩前夕,因為缺乏機動性,加上情報系統不靈敏,而未及撤退;即使僥倖而能及時撤退,也因為沒有像中共一樣的地方民兵擾敵和疲敵,而使日軍在佔領一個地方後落地生根;而即使是日軍迫於後勁不繼而自動撤退,也因為沒有羣眾通風報信,而往往由情報靈通的共軍捷足先登,搶先報道收復失土之功。倘使國軍已遇敵崩潰,則共軍更有理由填補該地軍事真空了。總之,面對日軍的進攻,共軍仍能繼續擴展,而國軍若非一觸即潰,便是不知所措,最後只有走上投降之一途。[[11]](https://undefined)

在日軍佔領區的邊緣地帶,駐有國民政府的軍隊,晉西南是閻錫山的軍隊,而晉東南是衞立煌的軍隊,這裏是國、共、日三方勢力的交匯點。百團大戰後,駐山西日軍第1軍認為:中共軍進行了百團大戰以後,因幾次受到日軍的討伐,戰鬥力恢復很慢,另外,山西軍仍然無意與中央軍合作,戰鬥力也低。因此,第1軍經過研究認為擾亂治安的主要力量,仍然是盤踞在中條山的衞立煌軍,決定自昭和15年秋掃滅這一敵人,把對敵警備線向黃河線推進,以便改善山西省內的治安。[[12]](https://undefined)但這遭到最瞭解中共的實際情況的華北方面軍參謀部第二課(情報)的反對,他們認為:“中共實力極為可怕。對百團大戰後之日軍掃蕩作戰亦僅系將中共軍驅散,殆無殲滅之成果,徒勞而已。對游擊戰及退避戰法擅長之中共軍,頗似趕走蒼蠅,武力討伐之效果極微。”[[13]](https://undefined)華北方面軍的主要任務是剿共,“對於殘存的重慶軍可以置之不理,應以全力剿滅中共軍。”[[14]](https://undefined)但在方面軍中第一課(作戰)的意見佔了優勢,這種意見認為由於晉南的重慶軍牽制着日本軍3個師團,首先將其消滅,日軍即可自由行動,那時候可以全力對付中共軍。1941年5月,日軍發動中條山會戰。

但是,中條山會戰以後,在新佔據的地區內,以前的不安定勢力即重慶軍,被中共勢力取而代之,逐漸浸透到各個方面,治安反而惡化了。對此第二課參謀山崎少佐認為:作為蔣系中央軍擾亂治安基地的中條山脈據點,的確受到重大打擊。但是這個所謂“擾亂治安的遊擊基地”,實際上有名無實。拿它與共黨系統相比,它的活動是極其差勁的。然而,當蔣系軍受到打擊失掉其根據地時,使虎視眈眈尋找機會的共軍立即將其勢力侵入該地區,取代蔣系軍,確立了根據地。從此,華北的游擊戰便由中共軍獨佔了。[[15]](https://undefined)

山東的魯蘇戰區部隊撤離山東,蔣介石的如意算盤是:“將于學忠在山東之部隊與機關完全向豫東撤退,以轉移倭寇目標,使其全力對付共匪,則我軍之地方團隊得以保存,而共匪亦不能在魯如往日之梟張矣。”[[16]](https://undefined)

1939年5月,黨中央委託周恩來前往皖南傳達黨的六中全會精神並瞭解新四軍情況。周恩來以國民政府軍事委員會政治部副部長合法身份穿行於蔣軍駐地之間,他這次皖浙之行,梢帶探望故家,實為政治活動。他在新四軍幹部會上指出,新四軍發展方向有三原則:一、哪裏空虛,我們就向哪裏開展游擊戰。二、哪個地方危險,我們就到哪裏去,創造新的根據地。三、哪裏只有日軍偽軍,我們就到哪裏去。可以減少磨擦,利於杭戰。周恩來指出。新四軍地處中國東南,任務重大,愈向敵後,愈能發展,愈深入羣眾,愈能創造根據地。[[17]](https://undefined)

當日軍對國軍發起攻擊,消滅或趕走了國軍,中共的軍隊隨即就進駐原來國軍的防區,開展游擊戰爭,建立根據地。這種情況不僅僅在中條山地區,而是整個抗日戰爭的概貌。

1941年4月,日軍進犯浙東,佔領寧波、慈溪、餘姚等地,杭甬鐵路以北,杭州灣以南地區成為淪陷區,國軍部隊撤往會稽山區和四明山區。中共華中局隨即派在原在浦東地區的淞滬游擊隊第五支隊進入三北地區(姚江以北的餘姚、慈溪、鎮海三縣地區)。6月初,第五支隊到達三北地區,一邊與敵偽作戰,一邊着手建立政權,到年底,遊擊根據地初步成型。1942年5月,日軍發動浙贛會戰,國軍在浙贛線附近30餘萬部隊紛紛撤退,至7月,日軍打通浙贛線,20多個縣淪入日軍之手。三北地區的中共部隊,組織南下支隊,於6月向會稽山區挺進。由此,逐步建立起浙東根據地。至1944年,先後建立了三北、四明、會稽、浦東4個行政區14個縣政權,根據地面積1萬餘平方公里,人口達400餘萬。

1944年4月至6月,日軍發動中原會戰,豫西大片國土淪陷。9月,中共太行軍區派部隊和工作隊南渡黃河,開進豫西地區,以嵩山、箕山為中心,發動羣眾,開展游擊戰,先後建立登封、伊川、偃師、鞏縣等10個縣的抗日政權。11月,太嶽軍區一部也到達豫西,建立起新安、澠池、洛寧等5個縣的政權。隨着中共軍隊進入,到1945年2月底,中共河南區委員會和河南軍區成立。到抗日戰爭結束時,豫西抗日民主根據地擴展到北抵黃河,南接伏牛山,西至崤山,東鄰平漢鐵路的廣大地區,建立了6個專區、26個縣的政權,部隊也由6000餘人發展到2萬餘人。

侵華日軍曾多次打算進攻重慶。太平洋戰爭爆發後,日軍在南方作戰節節勝利,於是開始考慮進攻重慶。1942年3月27日,參謀本部作戰指導班起草了“對重慶作戰指導綱要(草案)”。華北方面軍從維持華北治安和對敵施加壓力的觀點出發,計劃大約在6月或9月間向西安發動進攻,擊潰第八戰區胡宗南部隊,然後消滅中共的最大根據地延安。在中國派遣軍總司令部內部,對於華北方面軍主張採取西安作戰的方案,也有持反對意見的。他們認為目前國共雙方鬥爭正在激化,最好不要觸動與延安對峙的第八戰區部隊。華北方面軍則認為,這種看法是對共產黨勢力的本質認識不足。日本與重慶之間暫時處於戰爭狀態,卻有能夠共存的性質。但是,日本與共產黨勢力之間則是不容許共存的。求助於國共鬥爭等想法,完全是一種姑息的看法。必須依靠自己的力量,毅然決然地圍剿消滅共產黨勢力。因此,曾考慮在西安作戰中以延安為作戰目標之一。

華北方面軍作戰主任參謀島貫武治就曾説,華北方面軍的真實意圖,卻在於消滅延安。參謀本部對中共的認識雖也未必充分,但是參謀本部第一部長田中於5月下旬審查推敲作戰設想時,他在業務日誌中寫道:“攻佔重慶後,抗戰的中國有落入中共手中的危險,如果沒有充分可靠的估計,攻佔重慶就只不過是極端危險的投機……”[[18]](https://undefined)

到1944年,日軍發動“一號作戰”,國軍再次遭受到毀滅性的挫敗,取代想要武裝中共軍隊的史迪威、擔任盟軍中國戰區參謀長魏德邁認為他們“看來缺乏士氣,完全不想守住陣地”。通往重慶的路似乎已向侵略者敞開,但是,12月上旬日本軍隊突然停止前進。“事實上,日本人停止西進是因為一號作戰的任務——摧毀美國的轟炸機基地——已經完成。到1944年,讓重慶政府殘存而不將其摧毀已成為日本的目標。”[[19]](https://undefined)

在1941年的時候,日軍華北方面軍綜合判斷,截至1941年7月,日軍與共軍的勢力大致相等,即主要城市、交通幹線、重要資源地的周圍,約有全面積的10%可以看做治安地區。中共勢力圈內,約有 10%為其中心根據地,是日方不能插手的地區。剩餘80%為雙方勢力交錯的地帶,其中約有60%大致認為屬於日方實力佔優勢的準治安地區。[[20]](https://undefined)

但是到了1944年秋,在華北方面軍佔領的“三個特別市,四百個縣當中,治安良好的除三個特別市以外,只有七個縣(佔總數的1.4%)。有一三九個縣(31.5%),差不多未部署兵力,不得不聽任中共活動。還有相當於66.9%的二百九十五個縣(包括華北政務委員會直轄行政區的四個縣),屬於中間地區。在該地區彼我勢力浮動很大,行政力量大多不能充分貫徹執行。其中大部是以縣城為中心,只將兵力分駐幾個鄉村,民心多傾向共產黨。”[[21]](https://undefined)可見,無論日軍如何努力掙扎,也難以擺脱“二傳手”的角色,其搶佔的國民政府地盤被中共軍逐步蠶食。

國民政府將中共實力擴張解釋為“七分發展,二分應付,一分抗日”的那份證據材料——李法卿供述材料,在可信度上很值得懷疑:

第一、李稱自己“隨紅軍一二方面軍到達陝北”,明顯錯誤。一方面軍是1935年9月下旬到達陝北的。二方面軍1936年6月成立,10月下旬到達甘肅北部,1937年1月初,從甘肅合水等地移駐陝西關中一帶,直到改編為八路軍一二〇師出發抗日,二方面軍從未到達過陝北。

第二、李叛逃時的身份是“十八集團軍獨立第一師楊成武部騎兵連共產黨支部書記”。楊成武部1937年11月改編為獨立第一師,12月改屬晉察冀軍區,改稱一支隊。另外,該部原無騎兵,1938年4月所部一團成功伏擊日軍,繳獲大洋馬數十匹,該支隊才組建了一個騎兵連。但這個騎兵連的編制只使用了幾個月,1939年初即擴建成騎兵營了。1940年9月,一、三分區兩個騎兵營合併,改屬晉察冀軍區,成為騎兵團。1940年初李法卿叛逃時,楊成武部既不叫“獨立第一師”,也不直屬“十八集團軍”,更沒有師屬騎兵連的編制與名義。

第三、至於李法卿所描述的中共軍隊的發展,楊奎松認為:對照李法卿回憶提到的毛、朱1937年8月或9月向部隊一般幹部談及的那個所謂“七、二、一”發展計劃,可知以當時形勢與戰局變動之複雜,和毛、朱等對國共關係狀況及中日戰局變化了解之侷限,是根本不可能預想和設計出來的。毛澤東和中共中央無論在對日作戰問題上,還是在與國民黨關係問題,以及在自身發展和活動區域選擇等問題上,自戰爭打響以來,其實一直在依據當時當地的具體情況在摸索和改變着。李法卿所稱紅軍主力“分二路由晉西北向前發展,一路東出雁門、五台,橫斷平漢線,深入冀東、冀中;一路越同蒲路,沿太行南端,伸入晉南、豫北和冀南、魯西,橫斷津浦線,而入魯北、魯東,截斷中央系軍隊聯繫,建立山地平原根據地”云云,其實不過是1940年初人們對中共八路軍自抗戰爆發以來軍事發展經過情形的一種描述或總結罷了。[[22]](https://undefined)

對於這份史料,美國學者萊曼·範斯萊克認為:“這已成為國民黨史的誠實問題。我曾較詳細地研究這個問題,並認為這種政策從未宣佈過;在這種意義上此項指控是捏造。”[[23]](https://undefined)

在日本佔領區內部的發展,自然是在與日軍搶奪戰爭資源,對此,日軍怎會坐視不管?在抗戰的相持階段,日軍的主要精力是用在和中共軍隊對戰爭資源的反覆爭奪上。中共的發展離不開抗日,只有抗日才能壯大自己發展自己。

陳永發在其《中國共產革命七十年》對“七分發展,二分應付,一分抗日”以及中共敵後根據地的發展是這樣評述的:

國民政府向來自居民族主義的正統,指責中共乘其全力對付日軍進攻之時,在日軍未能佔據的廣大敵後農村地區活動,僅以一分的力量抵抗日軍侵略,而以七分的力量擴大自己的實力,並以二分的力量應付反對中共“破壞”抗戰的政府當局。國民政府這種指責,預先假定應付、擴大和抗日三事可以截然劃分,而相互之間是此長彼消,此消彼長的關係:中共為了擴大,故意犧牲抗日,而為了應付國民政府的反對和鎮壓,也故意減少抗日活動。對於中共,這一假定根本就是荒謬絕倫。他們並不諱言自己確實是在擴大實力,不過堅持擴大實力是為了抗日,以備有朝一日對日軍反攻,而由於國民政府不給中共“抗日自由”,尤其不容許中共擴大實力,所以中共必須應付。對中共而言,國民政府可以截然畫分為三的,其實就是抗日一件事情而已。

面對優勢日軍的進攻,中共從抗戰一開始,便認定國民政府軍應負主要戰場的責任,中共頂多只能在戰略中予以配合而已。不過為了證明中共有抗日決心,也有抗日的辦法,中共還是發動了平型關戰鬥。事後檢討,卻益加堅信,在相當長的一段期間,中共不僅不應該考慮打國民政府軍所打的陣地戰和運動戰,連含帶遊擊性質運動戰的平型關戰鬥都要全力避免。1937年9月太原戰役後,毛澤東更特別強調“獨立自主的山地作戰”。也就是説,共軍除絕對必要的小規模戰鬥以外,應儘量分散,並針對廣大農村人民的抗日自衞需要,從事動員和組織的工作,同時也在活動區內掌握槍桿子和奪取印把子,建立自己的政權和擴張自己的軍隊,形成“國中之國”。中共一方面以貧苦農民的竭誠擁護,鞏固自己的地方政權、軍區和黨組織,另一方面則以地方政權、軍區和黨組織全力動員和組織貧苦農民,由下而上,由上而下,雙管齊下,形成所謂的抗日根據地,以便蓄積實力,等待實力發展到一定程度,則不僅公開奪取抗日戰爭的領導權,也要領導全中國人民對日軍進行戰略反共。

對國民政府而言,中共發表了共赴國難宣言,承認了國民政府的領導權,就表示他們應該一切聽從國民政府指揮,只能在國民政府指定的區域活動。中共擴展軍隊,成立政府,建立抗日根據地,尤其是到指定戰區以外活動,都是超出國民政府授權範圍的不法舉動。最初國民政府不暇他顧,而國共關係也尚稱融洽,因此蔣中正承認了既成事實的中共晉察冀邊區政府,但隨後態度便轉強硬了,尤其是從1939年初以後,抗戰逐漸進入了相持階段,國民政府有喘息餘地,當然就更不容許中共打破其對政權和軍事的壟斷,另外成立政權和軍區了。中共擴大八路軍和新四軍尤其是觸及國民政府的最大禁忌,中共在擴大八路軍和新四軍後,要求國民政府承認兩軍擴大以後的編制,並依照新承認的編制增撥經費,國民政府當然嚴辭拒絕,反而指責中共違反中央命令,擅自擴充實力。

面對國民政府的指責,中共把國民政府是否有權對中共下命令的問題變成為哪一類命令中共會無條件服從的問題。凡國民政府命令符合中共認為有效抗日前提者,中共便會無條件服從,否則礙難遵命。中共進而辯稱,只要能有效地抗日,中共便不應該拘泥於國民政府的命令,必須通權達變。在他們看來,擴大八路軍和新四軍就是為了更有效地抗日,只是國民政府歧視八路軍和新四軍,從來便故意對糧餉加以限制,而今又拒絕承認擴大的部分,並不另外提撥糧餉,所以中共只能自己想辦法解決問題。當時唯有成立地方政權,中共才有可能系統地大量徵用民間物力、財力和人力,所以中共除了成立自己能控制的地方政府之外,又有什麼其他良策?這是根據人民有抗日自由成立的地方政府,抗日的國民政府為何不讓它們成立?況且中共已經信守承諾,並未在國民政府的大後方從事武裝叛亂,甚至也沒有大規模發展地下組織,從事顛覆活動,只是在國民政府軍事崩潰或鞭長莫及的日本敵後地區建立抗日根據地,為什麼國民政府還要千方百計阻撓和破壞,乃至於派大軍鎮壓呢?難道敵後地區人民面對敵人的肆虐和地方的失序,不能有抗日自衞的要求?難道敵後地區人民不能有抗日自由,而中共也不該予以滿足?難道中共只能坐視日軍侵佔中國的領土?

中共振振有詞,聽來十分有理。但他們同時也非常瞭解,千萬不能因此便公開和國民政府決裂,尤其是不能把國民政府“逼”到重新考慮對日戰和的根本問題。在國共合作的大架構中,中共已在自己的勢力範圍外取得合法和半合法的活動空間,所以一面趁機在日本敵後締造所謂抗日根據地,另一面借對國民政府的批評中,突顯自己的抗日主張,尤其是批評國民政府片面抗戰,不肯動員貧苦農民,到戰爭逐漸進入敵我相持階段,也就是1939年以後,中共明知國民政府單獨與日軍議和的危險已經不大,但針對日本對國民政府的和平攻勢,仍不斷指責國軍不積極抗日,有投降民族敵人的危險,並以汪精衞的投敵證明並非杞人之憂,其實中共這是一石二鳥,除“抹黑”對手以外,也藉此指責來證明締建抗日根據地的必要:如果國民政府真對日單獨議和,建立抗日根據地不正好是未雨綢繆?儘管中共指責國民政府有“投降”危險,卻在不妨礙自己坐大的前提下,採取各種措施來舒緩國民政府的敵意,例如派周恩來參加國民政府工作等等。從中共的觀點看,對國民政府“鬥爭”和“聯合”交相為用,鬥爭時只要站着“理”上便可以萬分尖鋭,然而萬不能因此而造成國共合作的完全破裂,尤其萬不能因此而促成國民政府的單獨對日議和。所以“鬥爭”時不忘“聯合”,不過聯合也有限度,萬萬不能因此便忘記了對國民政府的批評,尤其萬萬不能因此便忘記了繼續發展實力。總之,中共認為,為了抗日,便必須有一套應付國民政府的辦法,而這一套應付辦法,從和平統戰到流血衝突,千變萬化,不一而足。

從抗日戰爭爆發以來,中共的八路軍和新四軍可以在國民政府指定的戰區從事軍事活動,而中共也可以在抗日合作的口號下,在受日軍侵略威脅的地區成立中小型的統一戰線,取得當地國民政府官員的認可,組織抗日游擊隊和成立抗日政權。有的時候,中共黨員還以國民政府官員的面貌出現。無論中共是以什麼模式取得合法和半合法活動的空間,中共在准許其活動的地區都一定是以發動農民為其急務:中共的理由很簡單,抗日不能完全依靠地主士紳,而必須同時仰賴貧苦農民,若要同時仰賴貧苦農民,便必須改善他們的生活,若要改善他們的生活,則必須實行温和的改革。至於何為温和的改革,中共並不獨出心裁,強調只准備把國民政府揭示的一些政策付諸實現而已。當然中共避而不談如何把這些紙面主張付諸實現。不過在他們付諸實現以後,貧苦農民的確大量湧入農會,中共也以他們為基礎,迅速改變地方的權力結構。地方士紳,甚至國民政府的官員,最初不一定了解這一些主張的政治含義,但是到一定時候,必定會發現所處的權力脈絡已經完全改變了,面對有組織的農民羣眾,若非不得不屈從於越來越多的中共政治要求,便是指責中共罔顧信義,要和中共劃清界線,而前者的案例尤多。

從1939年以後,國民政府鑑於“和平”交涉已經無法阻止中共擴大其實力,於是開始訴諸軍事鎮壓。中共則以保衞抗日自由為名,以牙還牙,其實是採取更有系統的反擊。國軍不僅不能有效對抗注意力已轉向敵後戰場的日軍,而且不能克服自己內部的矛盾,所以面對羽翼已成的中共勢力,總成為對方分而治之的好對象;越是以武力和中共摩擦,所受的軍事挫折越大,也越是動搖自己在敵後戰場的統治。諷刺的是,日軍經常以清除赤匪為口號,在敵後戰場發動掃蕩和清鄉,實際結果卻是擊潰在敵後看守地盤的國軍部隊,不僅不能減輕中共對日本佔領區的威脅,反而為中共提供了獨霸敵後抗日戰場的契機。

由於敵後戰場國共勢力的消長,日軍的注意力越來越指向中共根據地。儘管中共力求避免與日軍正面相抗,但日軍的殘酷掃蕩和清鄉不可能完全避免。日軍對敵後地區清鄉所取得的效果比掃蕩要好,但是所需要動員的軍力、人力和物力大多了,尤其是要動員大批文職人員,從事類似戰地服務的工作,並建立區鄉政權和警察武力,所需經費極大,並不是任何地區都可以輕易進行的。但是掃蕩受限於軍力,只能持續到一段時間,超過此一時間,日軍便難以為繼,中共則不僅捲土重來,還可以展開一些反擊。雖然在反擊的活動中,中共的主要目標是偽軍和偽政府人員,可是誰能説這不是抗日?中共在整個過程中,更以抗日自衞的口號動員當地所有百姓,加深他們敵愾同仇的心理,不惟自動提供軍隊所需人力和物力,也實際參與各項擾敵、疲敵和反擊敵人的軍事活動。中共這種抗日游擊戰規模不大,死事卻不能説不慘烈,尤其是積小勝可為大勝,農民又有參與的可能,國民政府硬説中共不抗日,豈能服人?面對日軍的進攻,國軍浴血抵抗,經常驚天地、泣鬼神,但總是抵擋不了日軍的攻勢,反而軍隊狼奔豕突,在敵後造成政治秩序的完全崩潰,以致於人民生活在水深火熱之中。留在敵後戰場的國軍,因為不懂游擊戰,也不懂如何動員農民,所以每次掃蕩都遭致重大損失,甚至在敵後不能立足。這種抗日,貧苦農民無法參與,可是必須提供國軍人力和物力的需索。在這種情形下,國軍越是傾全力和中共爭奪地盤,越是予敵後地區人民以“勇於內戰,怯於外戰”的印象。更何況結果經常是打不過中共,甚或在打了敗仗之後投降日偽!國民政府批評中共不抗日的言論,對於大後方老百姓,或許有一些説服力。但對身處敵後戰場的一般老百姓,卻是顛倒黑白,公然説謊。

針對國民政府“遊而不擊”的指責,中共強調根據地的存在,使日軍無法以戰養戰,客觀上起了分散日軍注意力的效果。然則為更強有力的證明中共不是“遊而不擊”,中共仍在1940年夏秋發動百團大戰。只是百團大戰過早暴露了中共實力,招致日軍的全力清剿,造成1941年到1944年中共的艱困局面。中共處此形勢,益發瞭解自己實力的不足,所以特別強調避實擊虛,甚至避免和分散到各小據點的日軍直接作戰,而為了避免日軍採取清剿措施,更以各種友好動作來懈怠日軍的敵意。中共把軍事矛頭完全指向素質低落、訓練不精的偽軍和其他親日分子。就中共和國民政府的關係而言,在這一段時期,中共儘管在1941年初的新四軍事變中受到嚴重的損失,但是越來越相信國民政府不可能與日軍議和,所以他們擴展實力的作法愈加明目張膽,到處成立根據地政權。

敵後地區人民面對日軍的鎮壓,亟需政府的有效幫助,中共提供有效的對付方法,因此不僅貧苦的農民對其輸誠,連非共的抗日知識分子和中共視為“潛在階級敵人”的富農、地主和士紳都可能寧願接受中共的動員農民計劃,而不願依附國民政府在敵後的軍隊。這些農村社會的菁英分子,雖然在意識形態上仍然受到中共的猜疑,但至少在表面上是被視為“開明士紳”和“愛國分子”,中共在他們不積極反對動員貧苦農民的前提下,也全力爭取。有的時候,中共對他們的照顧和尊敬,比國民政府猶有過之而無不及,尤其在貧苦農民接受中共動員以後,中共更經常強調對其“人權、物權、財權和政權”的照顧,藉以舒解他們的不滿。儘管這些讓步並不會改變實際的政治權力結構,卻讓他們願意容忍中共的統治。

中共在擴展實力過程中,不得不抗日,更不得不應付國民政府。所以儘管國民政府指責中共不抗日,但中共在敵後地區,甚至在敵後地區之外,逐漸取得民族主義代理人的地位。雖然到抗日結束,中共並沒有真正的實現對日總反攻的諾言,但他們在國軍潰退,遺棄百姓之後,至少是從日軍手中收回了不少失土。1945年初,國軍雖然展開局部反攻,但是輿論依舊難以忘懷1944年遍及華北華南的國軍大挫敗。國軍的局部反攻主要在西南地區,對中共活動的華北和華南地區影響不大。在大多數人看來,國軍也沒有什麼反攻行動,抗日勝利便從天上掉下來了。共軍反而因為1944年前後的種種活動,被認為對日反攻有具體表現。國共兩黨彼此力爭抗日民族主義的正統,這是一個開放的形勢,除非國民黨在抗日問題上有能説服人的充分證據,否則只質問共產黨是否“二分應付”國民黨,很難引起共鳴。[[24]](https://undefined)

1945年8月15日,日本宣佈投降,此時,國民政府發現自己處於一個極端不利的地位。在日本佔領區——這是中國最富庶的地區,幾乎沒有國民政府的軍隊,而中共的軍隊則近在咫尺。日偽所統治的城市和地區同中共所建立的敵後抗日根據地犬牙交錯,有的則處於中共武裝力量包圍之中。此時,如果讓日軍放下武器,向中國軍隊繳械投降,則百萬日軍裝備和中國最富裕的地區將完全歸中共所有。為防止這一結果的出現,國民政府下達了幾個很無恥的命令:

其一:8月15日,蔣委員長致南京駐華日軍最高指揮官岡村寧次大將指示六項投降原則電:

急。南京,日軍駐華最高指揮官岡村寧次將軍鑑:一、日本政府已正式宣佈無條件投降。二、該指揮官應即通令所屬日軍停止一切軍事行動,並派代表至玉山接受中國陸軍總司令何應欽之命令。三、軍事行動停止後,日軍可暫保有其武裝及裝備,保持現有態度,並推持所在地之秩序及交通,聽候中國陸軍總司令何應欽之命令。四、所有飛機及船艦應停留現在地,但長江內之船艦應集中宜昌、沙市。五、不得破壞任何設備及物資。六、以上各項命令之執行,該指揮及所屬官員,均應負個人之責任,並迅速答覆為要。[[25]](https://undefined)

其二:8月11日,蔣介石對偽軍下令:

日本政府於十日晚八時,已向中、美、英、蘇盟國聲明投降。我淪陷區各地下軍及各地偽軍,應就現駐地點負責維持地方治安,保護人民。各偽軍尤應乘機贖罪,努力自新,非本委員長命令,不得擅自移動駐地,並不得受未經本委員長許可之收編。仰各凜遵為要。此令。軍事委員會委員長蔣中正。[[26]](https://undefined)

其三,8月11日,蔣介石對中共軍隊下令:

延安第十八集團軍朱總司令、彭副總司令鈞鑒:現在敵國已宣告正式向四大盟國投降,關於盟邦受降各種問題,正在交換意見,即將作具體決定,本委員長經電令各部隊一律聽候本會命令,根據盟邦協議,執行受降之一切決定。所有該集團軍所屬部隊,應就原地駐防待命,其在各戰區作戰地境內之部隊,並應接受各該戰區司令長官管轄。政府對於敵軍之繳械,敵俘之收容,偽軍之處理,及收復區秩序之恢復,政權之行使等事項,均已統籌決定,分令實施。為維護國家命令之尊嚴,恪守盟邦共同協議之規定,各部隊勿再擅自行動為要。除分令外,希即嚴飭所部一體遵照,此令。軍事委員會委員長蔣中正。八月十一日。[[27]](https://undefined)

這三份命令的核心內容就一點:要求中共的軍隊原地待着別動,日軍和偽軍不要向沒有經過蔣委員長批准的軍隊——當然是中共的軍隊繳械投降,而是拿着武器繼續維持治安,等待着國軍接收。

“在華北和華東駐紮有125萬日本軍隊和17萬日本僑民,他們受到共產黨而不是國民黨的包圍,國民黨已撤退到華南和西南去了。因此如果日本人向周圍的共產黨軍隊投降,共產黨就會在一夜之間變成中國最發達和人口稠密地區的主人。”[[28]](https://undefined)

8月21日,國民政府公佈了中國戰區15名受降長官,他們清一色是國軍的將領,沒有一名中共軍隊的將領。但實際上,在河北、山東、察哈爾,幾乎全是中共的軍隊,而綏遠、山西、江蘇,也大半由中共軍隊佔據,河南、安徽、湖北、浙江,廣東也有部分中共的軍隊。在國軍的15名受降長官中:第三戰區顧祝同受降的嘉興、杭州、金華處在中共的浙東根據地;第十一戰區孫連仲和李延年受降的天津、北平、保定、石家莊完全在河北中共軍隊包圍之中;第十二戰區傅作義受降察哈爾、綏遠和熱河三省,傅作義的軍隊只在綏遠西部,而熱河和察哈爾到處是中共的軍隊;第二戰區閻錫山受降的山西省的大部分地區都是中共軍隊在當地堅持抗戰,而閻錫山在抗戰期間和日軍的關係卻是不清不白的。

中共當然不會坐視等待遠在大西南的國民政府軍來華北和華中接收勝利成果。在接到蔣介石發來的“原地駐防待命”的命令之後,延安總部連發七道命令,命令各根據地的中共軍隊“向其附近各城鎮交通要道之敵人軍隊,及其指揮機關送出通牒,限其於一定時間,向我作戰部隊繳出全部武裝。……如遇敵偽武裝部隊拒絕投降繳械,即應予以堅決消滅。”[[29]](https://undefined)

相較於中共的軍隊,日軍老老實實地聽命於蔣介石,繼續全副武裝“維持治安”,和以前一樣,與曾和他們打了八年的中共軍隊繼續戰鬥着。對此,中國派遣軍總司令岡村寧次回憶:“對不法擾亂治安者,不視為蔣委員長統制下的部隊,不得已將斷然採取自衞行動。”同時命令所屬部隊,未得統帥系統命令,對敵人的任何要求,堅決予以拒絕,必要時應斷然實行武力自衞,毋庸躊躇。[[30]](https://undefined)

於是,“從8月末到9月底,以共產黨軍隊為一方,以代表國民黨政府而行動的日偽軍為另一方的衝突,有100多次見諸報道。”[[31]](https://undefined)

摘錄幾則《岡村寧次回憶錄》記述的有關事項:

江蘇省松相鎮警備隊,12月份受到共軍的猛烈攻擊,喪失三分之一的兵力突圍而出,中隊長戰死。

同一時期,江蘇省高郵警備大隊受共軍攻擊,激戰二日,受重大損失,終於被共軍解除武裝。

山東省泰安附近的第十一獨立警備隊(司令官窪田少將以下約四千人),接到中國總司令部命令,全副武裝向濟南集中。但被優勢的共軍包圍,要求交出武裝而陷於窘境,其結果如後所述。

總之,停戰後華中(除江蘇省北部)和華南,幾乎未聞一聲槍聲。但華北及江蘇省北部,我軍為對共軍之攻擊實行自衞戰鬥,共死傷七千多人。[[32]](https://undefined)

據日本防衞廳戰史室編寫的《昭和二十年的中國派遣軍》記載:“局勢不穩的地區是華北、華中各沿海地區,其中尤以山東地區為甚。這些地區共匪活動猖獗,更由於這些地區中方的接收工作進展遲緩,所以從軍的自衞立場出發,也是根據中方的要求,仍然積極進行壓制共匪侵襲的作戰,以等待中方的接收。因此,在戰爭終止以後我方的損失仍在不斷加大。自8月15日以後至10月中旬,僅戰死者即達1,500人以上,其中將校約50人以上。”[[33]](https://undefined)

到1945年年底,日本宣佈投降已經過了四個月,河北省部分地區,日軍的武裝剛剛被解除,山東、山西兩省,日軍仍然在以武力維持治安及確保交通。“這種情況主要是由於共軍不斷與我軍交戰,而中央軍遲遲未能到來之故。” 12月28日,岡村寧次在其日記寫道:“年末隨感,共軍於停戰伊始,立即着手解除華北我軍武裝及佔領滿洲。前者由於我軍之嚴拒未能實現,而後者由於蘇聯支援,似獲成功。……為確保要地維護交通,至今華北仍有我相當數量未被接收的武裝部隊。其中,山西的第一軍、山東的四十三軍等,幾乎全部以原有的武裝繼續執行任務。”[[34]](https://undefined)

為了儘快接收勝利果實,蔣介石在命令其軍隊加緊向淪陷區推進的同時,還不得不請求美軍的支援。對此,杜魯門回憶:“蔣介石需要我們幫助他,把他的軍隊運到日本主要部隊準備投降的地區。否則中國共產黨人就會繳收日本軍隊的武器,還會佔傾日本人所控制的地區。”[[35]](https://undefined)“蔣介石的權力只及於西南一隅……假如我們讓日本人立即放下他們的武器,並且向海邊開去,那麼整個中國就將會被共產黨人拿過去,因此我們就必須採取異乎尋常的步驟,利用敵人來做守備隊,直到我們能將國民黨的軍隊運到華南,並將海軍調去保衞海港為止……這種利用日本軍隊阻止共產黨人的方法是國防部和國務院聯合決定而經我批准的。”[[36]](https://undefined)

美軍不但幫助國軍往淪陷區運送軍隊,“把近50萬政府軍運到華北、台灣和滿洲。”還親自出兵替國民政府搶佔勝利果實,“在政府軍抵達之前,一支53000人的美國海軍陸戰隊佔領北平、天津和北方的其他要地”[[37]](https://undefined)

日本宣佈投降已經過去了幾個月,在很多地方,日軍仍持有武器和以前一樣統治者淪陷區的老百姓。這種狀況連陳誠都感到不像話,他回憶道“由美方替我們運送這八個軍,先控制着幾個最重要的城市,然後再逐漸展布,陸續加強各方兵力,才奠定下綏靖時期的國軍基礎。否則敵人已經投降,還要讓他們長期替我們負守土之責,那還成什麼話?”可是,這種不像話的狀況一直持續到了1946年。

[[1]](https://undefined) 秦孝儀:《中華民國重要史料初編-對日抗戰時期-中共活動真相》(一),中國國民黨中央委員會黨史委員會,1985,第357-360頁。

[[2]](https://undefined) 日本防衞廳戰史室:《大戰前之華北“治安”作戰》,台北國防部史政編譯局,1988,第160-161頁。

[[3]](https://undefined) 同上,第87-88頁。

[[4]](https://undefined) [日]堀場一雄:《日本對華戰爭指導史》,軍事科學出版社,1988,第195頁。

[[5]](https://undefined) 日本防衞廳戰史室:《中國事變陸軍作戰史》第2卷第2冊,中華書局,1980,第68-70頁。

[[6]](https://undefined) 日本防衞廳戰史室:《中國事變陸軍作戰史》第3卷第2 冊,中華書局,1983,第124頁。

[[7]](https://undefined) 日本防衞廳戰史室:《華北治安戰》上冊,天津人民出版社,1982,第147頁。

[[8]](https://undefined) 趙榮聲:《回憶衞立煌先生》,文史資料出版社,1985,第74頁。

[[9]](https://undefined) 日本防衞廳戰史室:《華北治安戰》上冊,天津人民出版社,1982,第201頁。

[[10]](https://undefined) 同上,第133頁。

[[11]](https://undefined) 陳永發:《中國共產革命七十年》,台北聯經出版社,1998,第325-326頁。

[[12]](https://undefined) 日本防衞廳戰史室:《中國事變陸軍作戰史》第3卷第2冊,中華書局,1980,第132頁。

[[13]](https://undefined) 日本防衞廳戰史室:《大戰前之華北“治安”作戰》,台北國防部史政編譯局,1988,第817頁。

[[14]](https://undefined) 日本防衞廳戰史室:《中國事變陸軍作戰史》第3卷第2冊,中華書局,1980,第133頁。

[[15]](https://undefined) 日本防衞廳戰史室:《中國事變陸軍作戰史》第3卷第2冊,中華書局,1980,第135頁。

[[16]](https://undefined)《蔣中正總統檔案:事略稿本》第56冊,台北國史館,2011,第397頁。

[[17]](https://undefined) 中共中央文獻研究室:《周恩來年譜》,1998,第216頁。

[[18]](https://undefined) 日本防衞廳戰史室:《華北治安戰》下冊,天津人民出版社,1982,第96頁。

[[19]](https://undefined) [美]費正清:《劍橋中華民國史》下卷,中國社會科學出版社,1993,第663-664頁。

[[20]](https://undefined) 日本防衞廳戰史室:《華北治安戰》上冊,天津人民出版社,1982年,第416頁。

[[21]](https://undefined) 同上,下冊,第440頁。

[[22]](https://undefined) 楊奎松:《抗戰初期中共軍事發展方針變動的史實考析》,載於《近代史研究》2015年第6期。

[[23]](https://undefined) [美]範斯萊克:《敵與友》,第159頁,轉引自費正清:《劍橋中華民國史》下卷,中國社會科學出版社,1993,第775頁。

[[24]](https://undefined) 陳永發:《中國共產革命七十年》上冊,台北聯經出版社,1998,第332-338頁。

[[25]](https://undefined) 秦孝儀:《中華民國重要史料初編-對日抗戰時期-作戰經過》(三),中國國民黨中央委員會黨史委員會,1981,第613頁。

[[26]](https://undefined)《第二歷史檔案館:《中華民國史檔案資料彙編》五輯三編,軍事(一),第717頁。

[[27]](https://undefined) 秦孝儀:《中華民國重要史料初編-對日抗戰時期-戰後中國》(二),中國國民黨中央委員會黨史委員會,1981,第275頁。

[[28]](https://undefined) [美]斯塔夫裏阿諾斯:《全球分裂——第三世界的歷史進程》下冊,商務印書館,1995,第653頁。原文“1250萬日本軍隊和170萬日本僑民”有誤。

[[29]](https://undefined) 秦孝儀:《中華民國重要史料初編-對日抗戰時期-戰後中國》(二),中國國民黨中央委員會黨史委員會,1981,第276頁。

[[30]](https://undefined) [日]稻葉正夫:《岡村寧次回憶錄》,中華書局,1981,第33頁。

[[31]](https://undefined) 費正清等:《劍橋中華民國史》下卷,中國社會科學出版社,1993,第827頁。

[[32]](https://undefined) [日]稻葉正夫:《岡村寧次回憶錄》,中華書局,1981,第35-36頁。

[[33]](https://undefined) 日本防衞廳戰史室:《昭和二十年的中國派遣軍》第4分冊,中華書局,1984,第84頁。

[[34]](https://undefined) [日]稻葉正夫:《岡村寧次回憶錄》,中華書局,1981,第59頁。

[[35]](https://undefined) 杜魯門:《杜魯門回憶錄》第一卷,世界知識出版社,1965,第347頁。

[[36]](https://undefined) 杜魯門:《杜魯門回憶錄》第二卷,世界知識出版社,1965,第70-71頁。

[[37]](https://undefined) 費正清:《劍橋中華民國史》下卷,中國社會科學出版社,1993,第828頁。