我們都低估汪曾祺了_風聞

已注销用户-中国政经第一刊2020-09-25 09:07

作者 | 南風窗高級記者 何焰

最近流行一個詞,“氛圍美人”,用來形容一些五官不算驚人,卻很美的女人,像舒淇、倪妮、韓國影后金敏喜。

那麼汪曾祺,就是作家裏的“氛圍作家”。

初讀汪曾祺,門檻很低。

“明海出家已經四年了。”他最出名的一篇小説《受戒》,開頭這一句就普普通通,平白語言。很多人評價汪曾祺“清新自然”,這聽來是最便宜不過的文字品質,但清新自然到讓人想一讀再讀的文章,也沒有幾篇。

有一個故事。上世紀80年代,汪曾祺去北京門頭溝給當地文學愛好者講課,當時人民公社還在。閒談時,一個公社書記告訴他,他們公社有一次開會,散了會,發現膠布台上密密麻麻寫的全是字。原來是《受戒》裏小和尚明海和小英子的對話,一人寫一句,是農民幹部們自己背下來的。

“當和尚要燒戒疤的嘔!你不怕?”

……

“你受了戒了?”“疼嗎?”

……

“你不要當方丈!”

“好,不當。”

“你也不要當沙彌尾!”

“好,不當。”

……

愛一篇小説,忍不住默寫出來,一人一句接得下去,這是我所能想象的對一個作家最大的讚美。簡簡單單的東西,卻刻進了人的心裏,這裏面肯定有一種美在作祟。簡單的,共振的,深刻的。

但我們的文壇至今沒有給這種美一個確切的位置,向來是模稜兩可的概念化,撕下一張措辭兇猛的標籤貼給汪曾祺——“抒情的人道主義者”“中國最後一個士大夫”。

汪曾祺,還是被低估了。

1

瀟灑少爺

汪曾祺離開故鄉高郵之前,父親娶了第三任妻子。繼母對他很尊重,叫他“大少爺”。

有些生分,但汪家的家世勉強擔得起。

往上數兩輩,爺爺有功名,還是名醫,爸爸出生的時候,家裏有2000多畝地、200多間房子、2家中藥鋪和1家布店。1920年正月十五元宵節,汪曾祺出生,他是地主家三兒子的長子。

還好有家底撐着,不然,按説有點淒涼。

3歲喪母,上幼稚園的時候,汪曾祺還戴着媽媽的孝。他的媽媽患的是肺病,會傳染,獨自住在大宅一個側屋裏,不準傭人抱“小汪”去見她。

年幼的汪曾祺沒見過媽媽長什麼樣。家裏有一幅媽媽的畫像,是請人對着遺體畫出來的,大家都説很像。汪曾祺也相信 “很像”,因為畫中人像他成年後的姐姐。

小汪跟着爺爺奶奶、爸爸長大。

家法不嚴,他擁有很多自由,成天東逛逛、西看看。汪家有個大花園,沒人認真侍弄,但小汪天天在裏面玩,“日涉以成趣”,與草木蟲鳥為伴。小汪知道園子的很多秘密,躺在哪根大樹杈上嚼榨菜、牛肉乾最舒坦,哪個時節該摘什麼花給姐姐、嬸嬸和老太太。

上學了,他幾乎每天都經過河邊。

江蘇高郵是個奇怪的地方。“四面高,當中窪,像個水盂。縣城西面的運河河牀比城裏街道高,站在河堤上能看到下面人家的屋頂。城裏的孩子放風箏,風箏飄在堤上人的腳底下。”

高郵的春天適合放風箏。

汪曾祺72歲的時候,仍舊懷念父親在兒時給他扎過的一隻“蜈蚣”風箏。那是風箏裏最難的一種,父親用胡琴的“老弦”來扎,古來無倆,頗有地主家公子哥的玩心雅意。暮春草長,爸爸帶着幾個孩子在田野上奔跑,蜈蚣飛在天上像活的一樣。

爸爸縱着他玩。小汪的語文全班第一,數學不怎麼樣,但仍舊看船、看魚、打水漂、在各種臨街的鋪子裏轉。自由自在,閒來晃去。

他三天兩頭去寺廟。

天王寺就在上學的路上,小汪去那裏看人“燒房子”。房子是紙紮的,燒給死去的親人,但扎得很高大,活人也可以走進去。要麼,他就看看佛像,在大殿裏沁涼的青石板上躺一躺。

這一家爺孫仨,都與寺廟、和尚過從甚密。

爺爺總帶最寵愛的孫子,也就是小汪,去一座小庵,找一位只有八根手指的方丈聊天。

爸爸則與方丈的徒弟,另一座大寺的方丈鐵橋交好。兩人稱兄道弟。

爸爸第一次續絃,鐵橋送了一幅畫,畫工精巧,上頭由另一位朋友提了兩句“小黃詩”。這幅畫爸爸掛在了新房裏。鐵橋自己也有媳婦,長得很漂亮。小汪從小就覺得這兩個大人“有點胡來”。

汪曾祺17歲,高中,開始了初戀。

他在家給女同學寫情書,父親在一旁瞎出主意。某一個夏夜,他走進花園,碰到父親也睡不着在園中徘徊。父親叫他過去,給他發了一支煙,為他點上。父子兩人對坐,默契地沉默着。父親説:“多年父子成兄弟。”

再後來,就是汪曾祺19歲,取道越南去昆明,到西南聯大國文系去讀書。

他在昆明住了7年。再沒人叫他“大少爺”,因為他兜裏實在窮得叮噹響。沒有飯吃的時候,一把破被絮,裹着睡到下午,把中飯睡過去。為了找點飯吃,他到同學開的中學去代課,結果中學也發不出餉來,大家就一起挖野菜、吃脆殼蟲子。

1946年5月3日, 西南聯大中文系全體師生在教室前合影

西南聯大不要求學生聽話,汪曾祺就放開了浪蕩散漫,白日睡覺曠課,晚上在圖書館裏通宵看雜書。

考試,應付一下。一門西洋通史課,皮名舉老師要求交一份馬其頓的國家地圖,汪曾祺交上去的那一份,拿到的批語是——“閣下之地圖美術價值甚高,科學價值全無。”

這門課,期中考的分數不咋樣,為保證期末考試通過,汪曾祺找了兩位歷史系的同學一左一右做“護法”,考試時第一道題抄左邊,第二道題抄右邊,輪流抄一下,這樣竟然拿了一個高分。

愛看書,寫小説,會畫畫,汪曾祺在學校也唱戲。唱的青衣。

汪曾祺所畫《昆明貓》

聞一多喜歡他,沈從文尤其愛他。汪曾祺的某一篇課堂習作,沈從文打了120分。滿分是100分。

匱乏、難熬的抗戰時期,汪曾祺的筆下也沒有留下太多的硝煙。昆明逃生“跑警報”,汪曾祺寫來也是有趣的。

日軍轟炸機總是來,同學們顯然都懶得緊張,非等到最後一次緊急警報拉響,才收拾東西開始跑。還有男同學們提着零嘴吃食,約好地方,“嗨”,等着女同學一起跑。

離開昆明,到了香港、上海的那3年,瀟灑才子汪曾祺的人生際遇轉為晦暗。

他找不到工作,又在戰火中與家人離散,一度想自殺。沈從文去信大罵他一頓:“你手中有一支筆,怕什麼?”

各地飄零輾轉之後,他過了一個普通的10年,在作家老舍、趙樹理手下都做過編輯。

1958年,汪曾祺被劃為“右派”,撤銷職務,連降三級,下放到張家口改造。1959年父親去世,汪曾祺沒能回鄉送終。

塞外4年,汪曾祺老老實實地改造,幹活兒、畫畫(給農科所畫馬鈴薯圖譜)。只有一天不一樣。

那天,有一位幹部騎馬來辦事。

汪曾祺走近去看這匹馬,棗紅色,膘頭好,鞍韉齊。上一次騎馬已經是十幾年前,他忍不住解開了馬,跨了上去,想試一下。

沒想到沙地騎馬是這樣的舒服。

駕!他一抖繮繩。

駕!—駕!

2

情深不語

汪曾祺有一篇小説,《釣魚的醫生》。講的一位眼科醫生,愛釣魚,釣魚的時候隨身帶着白泥小灰爐,一個小鍋、葱姜佐料、一瓶酒。從河裏提起來一條,隨手刮鱗洗淨,放到小鍋裏煮熟。

這個醫生就一邊吃魚、喝酒,一邊甩鈎、再釣。

這樣煮的魚叫作“起水鮮”,醫生的生活也快樂似神仙。但小説裏講,這位醫生人有點傻。他叫王淡人。

高郵縣裏鬧大水,十幾天不退,北邊有個孤村在潰堤口,被困,一村人都病倒了。這位醫生弄來了一條船,在自己的腰上綁了4根鐵鏈,每一根又分在一個水手的腰上,請他們萬一翻船了,也把自己撈起來,送到孤村裏頭去給人治病。

村民們得救了。醫生搏命一遭,只換回來一塊“急公好義”的牌匾。

這篇小説看完令人欣慰一笑,但沒什麼大不了,在汪曾祺所有描寫故鄉高郵人、事的小説裏,屬於平淡中的平淡。只有故事結尾一句稍嫌突兀,“你好,王淡人先生!”讓人忍不住多看兩眼。

王淡人的故事,實際描寫的就是汪曾祺的父親——汪淡如的實際生活場景。

汪曾祺一生都崇拜父親。

1947年與父親10年未見再重逢時,他寫文章説:“我非常喜慰於我有一個父親,一個這樣的父親。我覺得有了攀泊,有了依靠。我在冥冥蠢蠢之中所作事情,似乎可全向一個人交一筆賬。”

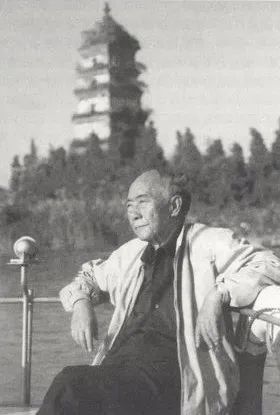

1991年,汪曾祺在故鄉高郵的運河上

到1981年,父親去世22年了。61歲的汪曾祺想念他,終於在小説裏見了面,跟他問聲好,“你好,王淡人先生!”

即使是化了名,這樣的抒情在汪曾祺的小説、散文裏仍屬於少數。

他一般不是這樣的。

《大淖記事》,小錫匠十一子差點被人打死,得往嘴裏灌尿鹼,才有救。巧雲端着一碗桶裏刮出來的尿鹼湯,灌進了十一子的喉嚨。“不知道為什麼,她自己也嚐了一口。”

《黃油烙餅》裏,小蕭勝的奶奶餓死了,渾身都腫,手指一按一個坑。爸爸回來收拾遺物,除了幾件舊物就只有兩樣東西,一樣是奶奶一動沒動的黃油,一樣是給蕭勝做的兩雙鞋。“蕭勝哭醒了,光着腳把兩雙鞋都試了試。一雙正合腳,一雙大一些。”

——這才是汪曾祺的抒情。

如果你是巧雲,你愛小錫匠十一子,看他喝尿鹼,你舍不捨得,會不會自己也嘗一口?如果你是奶奶,臨死前給孫子做鞋子,做兩雙,做不做一雙大些的,等他長大一點還能穿?

感情藏在切身的細節裏。

這些細節讓人相信,汪曾祺講的故事真實發生過,甚至可能在自己身上發生過。即使我們從未去過高郵、進過大淖,從未遭過饑荒。時光流逝了,我們仍舊能瞬間體會到他字句裏的感情。

“貼到人物寫”,這是西南聯大時期,沈從文最愛説的一句教導。慢慢被汪曾祺化用得更寬廣,他講,“氛圍即人物”。

汪曾祺與沈從文(右)

用小説中人物的眼睛去看風景,用人物的耳朵聽聲音,用人物的感情去感受世界。

這樣寫出來的小説,才是自有生命的。它不是作者強加的,是生來就渾然一體的。

換一句話來説,汪曾祺小説裏的風景、聲音、感受,勾畫的都是小説主人公的弧光、氛圍、輪廓。

再寬廣些,汪曾祺對花鳥蟲魚、一草一木的憐愛,也融入了他的作品中。為什麼他的人物就能看到,他的人物就能聽到,是因為作者本人,向生活張開了觸角,再編織進人物身上。

作家,是感情的生產者。但汪曾祺用一種“反抒情”的辦法來進行文學抒情。他幾乎從不脱離小説的人物,多説任何一句話。

除了那一聲,不動聲色的,“你好!”

3

出名趁晚

1980年,60歲之後,汪曾祺開始小跑,走上創作巔峯。此時,沈從文歇筆多年去研究文物,老舍也已投了湖,“反右”“革命”作品仍舊火熱,中國文壇還是瀰漫着堅硬模式化的政治氣息。

《受戒》出現了。試試探探。

起先汪曾祺沒有想發表,只是寫來給朋友們傳看。《北京文藝》的負責人李清泉聽聞有這麼篇小説,也想看看。“別費那個心思了,那小説是不能發表的”,看過的人告誡他。

李清泉還是看了。12000字,幾乎沒有複雜的故事情節,小和尚明海與農家少女的初戀,卻像一陣清風向自己吹來。“太美了,簡直一塵不染!”

但汪曾祺隨小説寄到的,還有一封信。信裏寫道,“發表它是要有膽量的。”

這不是激將法,而是一種事實。

《受戒》寫的是一箇舊社會小和尚的愛情故事。他沒有痛打舊社會,反而盡情去寫了美好的田園、健康的人性。

小説的落款是這樣的,“一九八〇年八月十二日,寫四十三年前的一個夢。”

回推43年,也許是巧合吧,是1937年。汪曾祺的這個迷人舊夢,發生在這樣一個絕對敏感的時間節點。

由於抗日戰爭爆發,1937年往往被視為一個分水嶺,中國現當代文學從“第二個十年”(30年代)走向“第三個十年”(40年代文學)的特殊一年。此後文學主流轉向,文學為政治服務,走向了完全不同的路途。

《受戒》這樣的小説,發表出來合適嗎?——只要隨便安一個罪名,汪曾祺就可能被打翻在地,聽候發落。

還是簽發出版了。

“明海出家已經四年了。……”《北京文學》,10月號小説專刊上印着。

作家阿城回憶第一次讀到《受戒》時的感受。“看完如玉。”

阿城説,《受戒》是一個怪物,是它打開了1980年代的世俗之眼。而這位姓汪的兄弟,好像是坐了飛船出去幾十年又回來的人物,不然他怎麼會只有世俗之眼而沒有一絲“工農兵氣”?

因為《受戒》是如此一個怪物,所以人們愛它,卻一時不知道怎麼評價它。

汪曾祺不在乎。《受戒》原本就是一部投石問路的作品。他想知道,新時期復出文壇,這個社會、這個世界能否接受他所喜愛的合適的創作路子。

汪曾祺已經老了,他只是捨不得自己手中一支筆。

恩師沈從文曾在病榻給他寫信,一口氣寫了12頁,鼓勵他,“你應當始終保持用筆的願望和信心!你懂得如何用筆寫人寫事,你不僅是有這種才能,而且有這種理解。在許多問題上,理解有時其實還比才能重要。”

汪曾祺此前受過多次退稿,他的期許很簡單,被人接受。

沒想到,直接給文學打開了一扇門。

美,人性,是任何時候都需要的。很多青年作家看過《受戒》之後説,原來小説是可以這樣寫的。

暌隔四十年,中國文學裏的世俗氣,又從汪曾祺身上,延續漫開了。

《受戒》前後,汪曾祺重寫40年代的一些舊作,比如《異稟》,也刊發了。隨後還有名篇《大淖記事》《黃油烙餅》。題材不只有關於美的,比如《黃油烙餅》就有一些“尖端”,它寫的是“大躍進”浮誇風餓死人的故事。

汪曾祺百分之九十的散文、小説,都是在60歲之後寫就的。

好在汪曾祺夠老,所以他已經夠好。

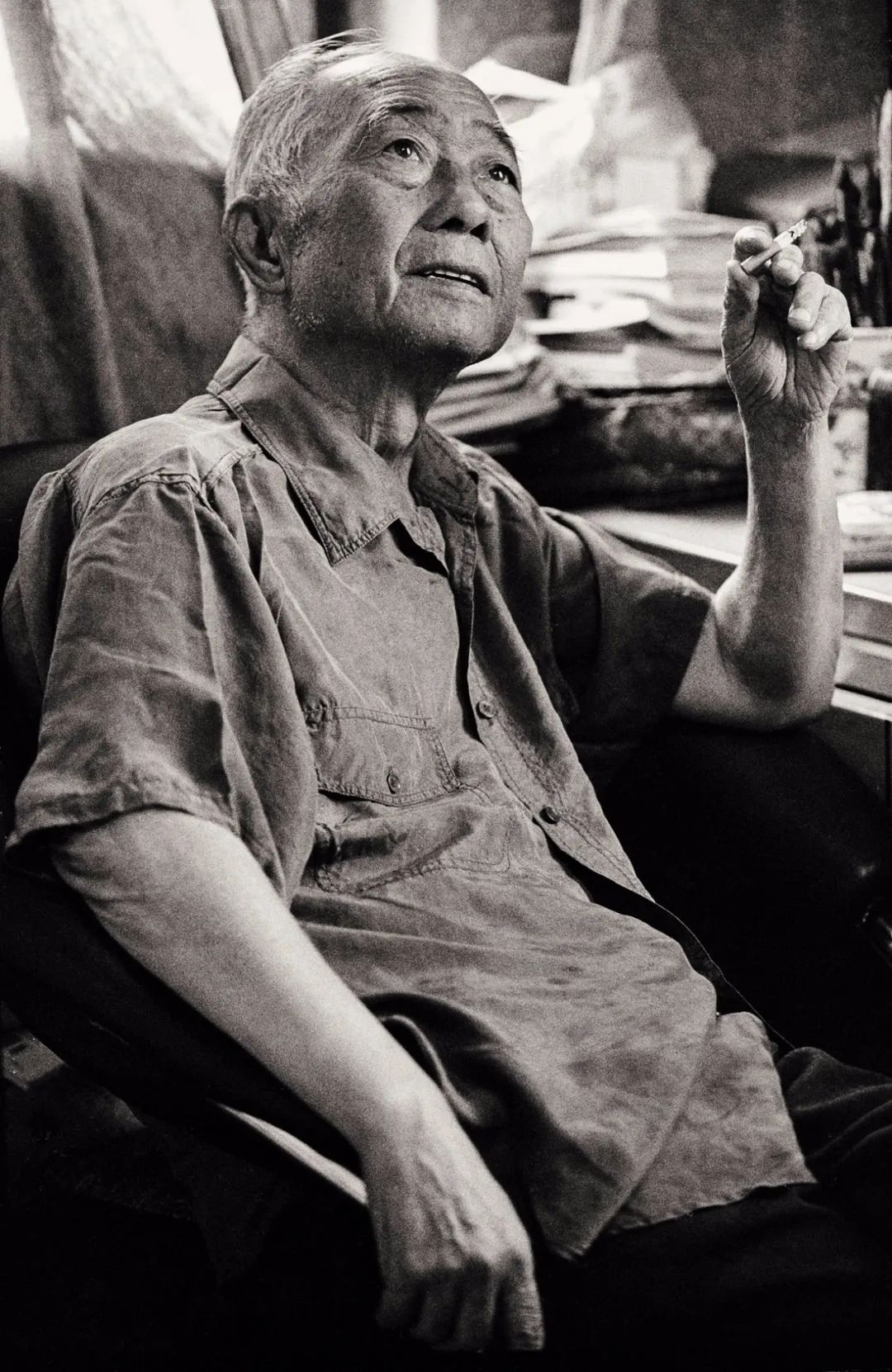

晚年的汪曾祺,愛做菜

他提筆寫舊社會,寫他熟悉的生活,化用民間詩歌裏的比喻和想象,這一切都讓他比青壯年時期更豐富、詩意、化境一些。

60歲之前,汪曾祺的“江湖口”就多,能自然地使用,偶成經典。

《沙家浜》智鬥,阿慶嫂那一大段流水,“壘起七星灶,銅壺煮三江……人一走,茶就涼,有什麼周詳不周詳!”是許多人能背下來的橋段。“別人一走,茶就涼”,周恩來還在開會的時候這麼説過。

可等到汪曾祺老了,成了“老頭兒”了,那些反而尋不着了。

有一天,他的孫女汪卉回家的時候氣哼哼地説:“爺爺的文章一點兒都不好!”她當時讀五年級,老師命大家從文學名著裏摘抄一些華麗的詞藻,留着寫作文用。她把爺爺的書翻來找去,一無所獲。“爺爺寫的什麼呀,沒詞兒!”

**“説得好,沒詞兒!”**老汪哈哈大笑。

在汪家兒女的很多回憶文裏都可以看到這一段。汪曾祺對“沒詞兒”這個評價很是滿意。“老頭兒”過了一陣還在嘟囔,“沒詞兒,沒詞兒。好!”

汪曾祺76歲時的全家福

2020年是汪曾祺冥壽百年。

寫到這裏很慶幸,藉助於孫女的天真之口,汪曾祺原來在生前就抵達了他文學的目的地。

你好,汪曾祺先生!