我們喜歡看懸疑劇,可能是社會出了問題_風聞

观察者网用户_239411-2020-10-09 13:38

" alt=“500” />懸疑推理的謎面或許是個體受害者的悲劇, 但謎底卻是社會和時代的悲劇。

"

今年夏天的關鍵詞之一,“迷霧”。

“迷霧劇場”系列懸疑劇集,自《隱秘的角落》大熱 (豆瓣8.9,80萬人評分) ,到這一季的收官之作《沉默的真相》 (豆瓣9.1,38萬人評分) ,皆為叫好又叫座的口碑之作。

穿過懸念設置的重重迷霧,我們窺探到了那些“壞小孩”內心隱秘的角落,也從沉默的往事裏,剝離出了殘酷的真相。

兩部劇集,既有着極強的戲劇衝突和懸念設置,又都不動聲色地融入了對現實問題的討論和批判,也讓“懸疑/犯罪/推理”這一類短劇集進入了大眾視野。

為何這一故事類型與美學在當下引發瞭如此廣泛的討論與共鳴?懸疑劇集的大熱,又反映了當下社會的何種癥結與現實問題?

1.

社會派推理

有意思的是,兩部懸疑劇集的焦點並未完全放在謎團和懸念設置上。

《隱秘的角落》一開場,我們就已經知道是張東昇把岳父母推下了山崖;《沉默的真相》劇集過半時,觀眾也不難推斷出隱藏的“罪犯”到底是誰。

比起其他高潮迭起,反轉之後又有反轉的懸疑作品,兩部劇集所吸引我們的,已經不是簡單的兇手是誰、到底能不能抓到這樣的問題。

而是讓我們進入到了一種更為日常的語境裏,甚至暫時與疑犯共生,看着他們是如何在掙扎在社會的漩渦 中 ,又是如何一步步滑向黑色的深淵。

網絡上許多評論,將《隱秘的角落》《沉默的真相》兩部劇集稱為是“社會派推理”的傑作。這種不倚重詭計和推理,而是注重刻畫人物的性格和在這種性格之下的行為的作品,確實是典型的社會派推理。

而回顧“社會派推理”這一類別的起源與發展,恰恰與當下有着非常相似的勾連。

謎(mystery)是人類永恆好奇的命題,但解謎真正成為一種類型文學,還要追溯至19世紀的英國。“推理小説”的稱呼來源於日本,其實它原本在西方的稱呼為“偵探小説”(Detective Story),比如大家都很熟悉的福爾摩斯。

古典時期的偵探小説,往往是“一件兇案、一具屍體、一羣嫌犯、一名神探”的模式。偵探小説的起源,與熟人社會的瓦解和現代社會的興起有關。在滿是陌生人的大都市,罪惡有了天然的藏身處。

瓦爾特·本雅明 (Walter Benjamin) 在《發達資本主義時代的抒情詩人》裏提到,古典偵探的代表作,愛倫·坡的小説就與英國的工業化和都市空間有着緊密的關係。

台灣文學研究者陳國偉也曾撰文指出,推理小説後來在日本的發源,恰恰也與1923年關東大地震後,東京整體重建為現代大都市的轉型階段相吻合。 [1]

江户川亂步以震後東京的新都市地景與日本獨特的和式居住空間為基底,創作了最初的密室殺人事件,被譽為是日本推理小説奠基者。

1935年,日本小説家木木高太郎 (也是他將“推理”這一詞發揚光大) 提出,推理小説是具有猜謎性的文學作品,這種猜謎性越充分,作品就越有藝術性。當然,這一説法在後來引發了長久和巨大的爭論。

這種以解謎為核心和主題的推理小説,在日本被稱為**“本格推理”**(純正的推理小説),也就是“本格派”。

推理小説往往圍繞三個層面的問題進行討論——

1、是什麼?(兇手是誰?)

2、為什麼?(動機是什麼?)

3、怎麼做?(詭計是什麼?)

但本格推理更多關注於智力博弈,強調邏輯至上的推理解謎,一般只在兇手和詭計上進行深入的討論,而對動機的理解往往停留在“給個理由就行”的層面。

類型文學作為商業文學的一種,往往非常貼合時代的脈絡,比如科幻小説的黃金時代 (1930s-60s) 正是科技和新發現層出不窮的年代;冷戰時期,諜戰小説則達到了頂峯。

在二戰後,“本格派”之外,另一類型的推理小説開始在日本崛起。這時的日本社會問題層出不窮,又瀰漫着濃重的反思的氛圍。

上世紀50年代,松本清張創造了一種不以詭計為賣點、注重揭示社會和人性陰暗面、有着強烈寫實主義風格的,影響了日本推理乃至整個文壇的推理小説,後來被稱之為**“社會派推理”**。

《祈禱落幕時》,原著 東野圭吾

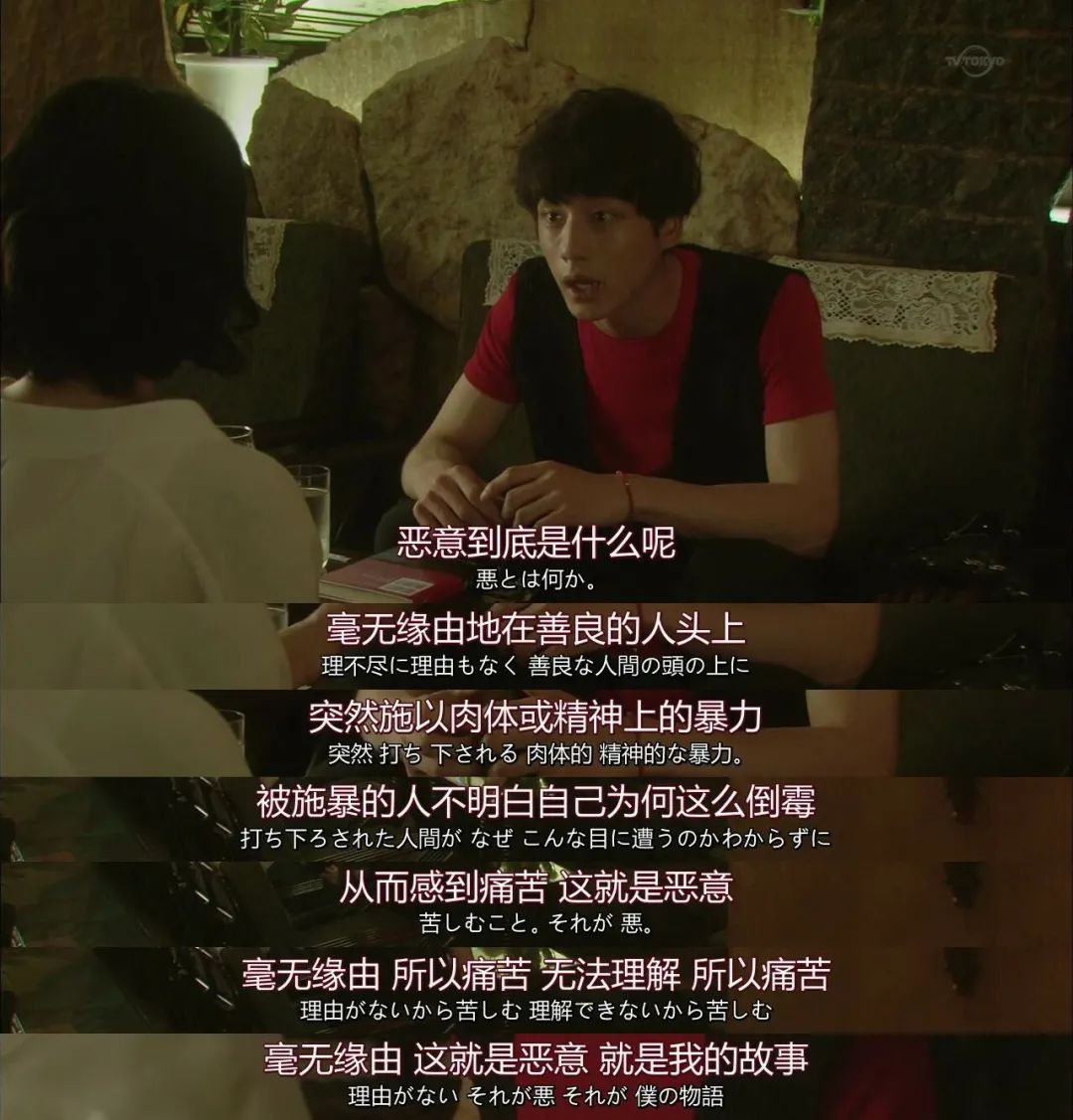

東野圭吾的《惡意》,被視作社會派推理的代表作之一。作品在不到三分之一的地方,就明確地指出了兇手是誰——兇手對自己的罪行供認不諱,卻對犯罪動機含糊閃爍。他明確地告訴警方,自己別無他求,只想速死。在之後三分之二的篇幅裏,“犯罪動機”成為了唯一的懸念。

淡化謎團,淡化兇手的身份,把關注點放在犯罪動機上,這在之前的推理小説裏是非常罕見的。 動機是犯罪的根源,牽扯到了人性層面的問題。

即便絕大多數讀者對於人性的探討不感興趣,他們也會對其陰暗的一面暴露在陽光下津津樂道。

2.

惡只是一種“單純的極端”

許多傳統偵探小説裏,讀者的視角往往就是偵探的視角,隨着判案過程推進,最後既有解開謎題的興奮,也能得到正義感。

臉譜化的角色,往往也是類型小説的一大限制。以松本清張開始的社會派推理,往往不再是傳統的英雄偵探與詭詐反派之間的簡單二元對立。破案的人很多時候不是偵探也不是警察,反而是醫生、司機這樣的普通人。

《松本清張特別篇:買地方報的女人》,原著 松本清張

案件往往就發生在最日常的生活語境之中,通過這許許多多的普通人,松本清張呈現了一幅日本社會的羣像,社會地位低下的憤懣男子、寂寞無助的女子、沒有出頭之日的小社員、徒有聰明才智卻時運不濟的倒黴蛋……

兇案的核心並不是社會正義面與邪惡面的較量,而是普通人善惡一念之間的撕裂,那些“有故事的人”,那些心中的種子如何在無人看見的角落生根發芽。

《隱秘的角落》裏讓人印象深刻的場景,往往不是多麼懸疑驚悚的鏡頭,而是在吃糖水、吃餛飩、喝汽水這樣的生活場景之下,人與人之間的焦灼與掙扎。南方小城鎮那種夏天的潮濕、粘膩和酷熱,以及隨之而來的煩躁和麻木。

《隱秘的角落》

正是這些再普通不過,似乎我們生活裏都會出現的場景,再疊加上一系列陰差陽錯的巧合事件,讓我們可能生活中一閃而過,或者甚至是沒有來得及實現的想法;這些細小的秘密罪惡,越過麻木和日常,赤裸裸放大曝露出來,來凸顯人性的惡。

懸疑劇的大熱,或許也是因為虛構文本的高普及性,因為劇集本身有着大量現實報道里難以囊括的細節,能用大篇幅來完整展示人物的心理和行為動向。

又因為人物的遭遇不涉及真實的苦痛,我們得以通過 這個安全的距離,來進行各類的假設討論、觀念思考和審視自身。

就像漢娜·阿倫特(Hannah Arendt)在《平庸之惡》裏寫,“惡絕不是‘根本的’,只是一種單純的極端,並不具有惡魔那種很深的維度。惡正猶如覆蓋在毒菇表面黴菌那樣繁衍,常會使整個世界毀滅。

‘惡是不曾思考的東西’。思考要達到某一深度,逼近其根源,因為那裏什麼也沒有,只會帶來思考的挫折感。這就是惡的‘平庸’,只有善才有深度,才是本質的。”

3.

謎面是受害者的悲劇,

謎底是社會和時代的悲劇

《沉默的真相》沒有《隱秘的角落》那樣生活化以及地域特徵的場景,但在人物關係和社會層面鋪得更加宏大。表面是在挖掘犯罪動機,但實際上試圖挖掘的,則是社會問題的根源。

《沉默的真相》

另有隱情的亡命之徒,頭破血流的好人,整個大環境下的身不由己……不斷追尋的正義所求為何?為了程序正義,主角們付出這麼大的代價值得嗎?罪犯的繩之以法就帶來了正義嗎?

作家唐諾曾發問:“推理小説一直弔詭存在的,一個令人不寒而慄的本質,在書末圓滿破案的同時,也很容易想到,要不是這個人有如此異於常人的聰明、敏感、決心、或正義信念,甚至不惜個人榮辱乃至於生命身家安全一搏,在‘正常’的狀態下,我們如何能得知事物的真相呢?” [2]

我們追問的,也不只是一個“瘋狂的兇手”,或是單純惡的瞬間,而是 何以使得人喪失了ta的情感、夢想和意義? 為何ta原本廣大無垠的世界會消失,只剩一具生物性的身體?

而劇集中人物的選擇也不只是個體本身的抉擇,隱形的社會結構和問題,裹挾了人物的行為和選擇,這些也恰巧是劇集中破壞平衡的切入點,讓我們從而去反思當下的處境及問題所在。

由日本國民作家宮部美雪所作,社會派推理名篇《模仿犯》,足足有一千四百頁,登場人物有四十三個人;而一般的推理小説,登場人物不過偵探與疑犯幾人而已。唐諾評價説“這是傳統推理完全無法做到的”。

《模仿犯》,原著 宮部美雪

在《模仿犯》裏,宮部美雪不僅詳細描寫了兇手的人生,在被害者家屬和加害者家屬兩條線上,也傾注精力給出了篇幅詳細描寫。這四十三個人,沒有一個是符號化和功能化的。

更重要的是,她把這些人都放回到了當下的社會脈絡中,真實準確地描繪了日本“泡沫經濟”後一代人的艱苦掙扎。

《隱秘的角落》《沉默的真相》兩部懸疑劇,表面的“案件”也都是一個拋出的鈎子,其實引出了更千絲萬縷的隱情,或是更深重的社會現實。

原生家庭、城鎮化、利益關係、權錢保護傘……這都是能夠引起大眾廣泛共鳴和探討的社會性問題。

除了罪犯和好人,更多的是身不由己的普通人,微小的命運在大時代下,幾乎難以通過個體的力量實現什麼改變。可能每個人都是受害者,而罪犯的繩之以法也許並未帶來完全的正義。

這也是社會派推理中“社會”二字真正的含義和深度所在,推理的謎面或許是個體受害者的悲劇,但謎底卻是社會和時代的悲劇 。

4.

真正隱秘和沉默的

本土懸疑劇集的大熱也並非偶然,從前幾年的《白夜追兇》《無證之罪》開始,網劇平台便在不斷試水這一類型,直到今年達到井噴。

為何日式社會派推理會在中國生根發芽,而不是那種西方的硬漢派偵探?

除了同為東亞儒家文化的相似性,以及上文所討論的,社會派推理的本身就是社會問題的絕佳載體之外。還有很重要的一點,許多難以言説的社會問題,可以被包裹在温和的懸疑外衣之下進行討論。

《隱秘的角落》《沉默的真相》大熱,又引發瞭如此廣泛的討論,就是因為在那些生活化的場景之下,那些無比真實的人物選擇背後,無一不體現着現實社會和其中藴含着的一套“潛規則”。

《沉默的真相》

20年前,吳思提出了“潛規則”這一概念。他在《潛規則 : 中國歷史中的真實遊戲》裏寫道,社會在正式規定的各種制度之外,在種種明文規定的背後,實際存在着一個不成文的又獲得廣泛認可的規矩,一種可以稱為內部章程的東西。

恰恰是這種東西,而不是冠冕堂皇的正式規定,支配着現實生活的運行。大多數人就處於這種利害格局中,普通人尋常的行為,正是基於大家都可以理解的、趨利避害的現實計算所作出的選擇。

曾有一篇文章談到,《隱秘的角落》最厲害的其實是貫穿始終的背景設置——兩個接近被社會完全遺棄的未成年人,在親人遭遇重症時,絲毫不會考慮尋求任何可能的社會救助。“他們知道除了自己去湊錢外(哪怕是犯罪湊錢),別無他法解決這個困境。這種祖國花朵們精準到絕望的認知,大概才是最隱秘的。” [3]

幾乎所有對兩部劇集的好評,都會提到“在現有制度下的成功改編”“拍出來不容易”。《隱秘的角落》為何掀起了如此的解讀風潮?大家試圖還原的沉默的真相到底是什麼?

那些口型不對的台詞,突兀的人物設計,甚至讓解讀本身也成為了一種心照不宣的互文。

按照伯明翰學派 (The Birmingham School) 的觀點,文化傳播包含着“編碼/解碼”過程,大眾文化里人們怎樣接收、閲讀任何一種文化商品,向來也牽涉權力關係和社會現實。

懸疑劇集的振聾發聵,也不只是因為推理和懸疑的巧妙,而是虛構的劇情會讓我們回想起相似的真實案件,後者往往更直擊靈魂而令人悚然。

因司法程序不公而沉冤入獄27年的張玉環,與苦等的宋小女;9歲少年嚮明錢親眼目睹父親被人圍攻死亡,輟學為父追兇17年;聶樹斌案在22年後終平反;新晃一中操場埋屍17年,家屬奔走相告無門……

這些數字背後,都是一個個像《沉默的真相》裏那樣破碎的人生和家庭,以及更盤根錯節的社會性問題。它們所包含的悲劇性和情感張力,並不比劇集本身更小。

《漫長的告別》,原著 雷蒙德·錢德勒

《隱秘的角落》與《沉默的真相》,兩部懸疑劇集的成功,從表面上看來,或許是因為這一類型的日本社會派推理模式已經非常成熟。

但這背後所真正隱秘和沉默的,其實是更本土的,更能觸動我們神經的,更為集體的,也更難以言説的,不同於其他文化背景的獨特內核。