詩歌救不了噹噹_風聞

科技唆麻-科技唆麻官方账号-科技唆麻,不飞不快2020-10-12 14:53

女詩人路易斯·格里克獲諾貝爾文學獎的那天晚上,一直在等諾貝尓文學獎結果的當當網CEO俞渝大失所望,發出了一聲哀嘆:“詩歌拉不動銷售。”

角度之清奇,成功地引起了口語詩人沈浩波的注意,並當即為之賦口語詩一首,並批註,所有討論中,只有俞渝的這一句最有詩意。

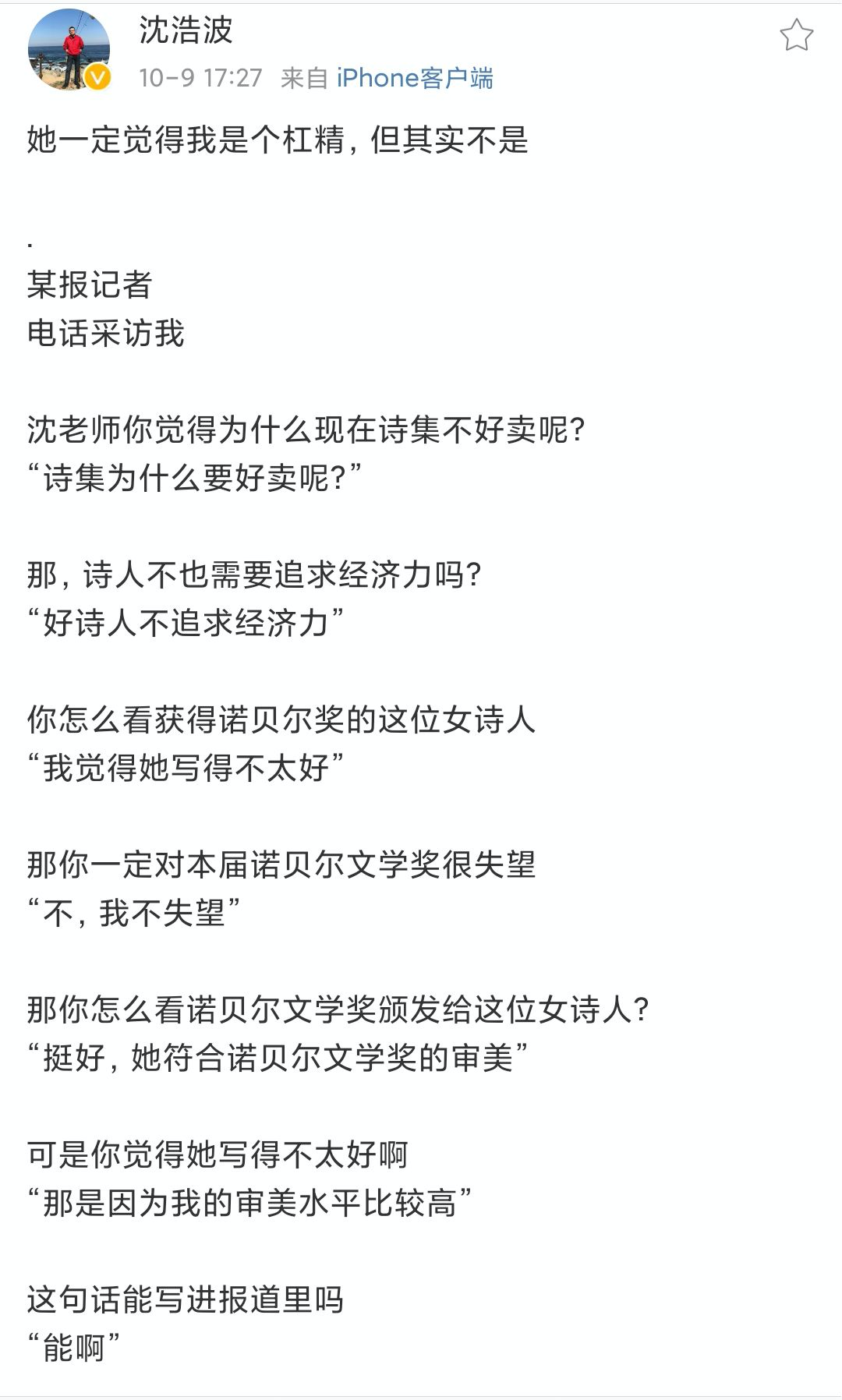

這句多少帶些陰陽的批註,讓很多吃瓜羣眾在這條微博底下討論起了詩歌和商業的關係。而隔天,沈浩波又發了一條微博,表明了自己對詩歌與銷售之間的態度:“好詩人不追求經濟力”。並反問採訪他的記者:“詩集為什麼要好賣呢?”

然而,詩人不急俞渝急,落在詩人身上的每一粒沙,彙集起來,落在俞渝身上,就是一座山——諾貝爾文學獎頒給了詩人,無疑給俞渝被李國慶剖開的傷口又撒了一把鹽。

不過,這件事有兩點值得我們深思:為什麼詩歌拉不動銷售?為什麼在詩人佛系的今天,俞渝對此反應這麼強烈?

其實,當代詩邊緣化是由很多原因造成的,不止是部分遺老遺少“人心浮躁”“物慾橫流”“八十年代詩歌輝煌不復”的感嘆那麼簡單:

事實上,我國當代詩發展到今天,已經不是八十年代以顧城、北島作品為代表的大眾精神出口。

時代變了:80年代,剛從文革災難下走出來的人們,急需精神出口去宣泄痛苦,而詩歌剛好承擔了這一使命。

而90年年代改革開放後,市場經濟成為了時代的命脈。沒有壓迫就沒有反抗,很快,人們從熱淚盈眶的詩歌萬人廣場中走出,奔湧入市場經濟之海——詩人的聲音淹沒在時代浪潮中。

也因此,我國詩壇也得以走出公眾議題,和二戰後的國際詩壇接軌:內容上,逐漸內化,趨向個人生命體驗和幽微的存在之思,藝術形式上,尤其是語言的探索上更加劍走偏鋒。這些,都給當代詩的閲讀造成了一定的難度和門檻。

而詩歌逐漸邊緣的這些年,也是圖書市場逐漸步入凜冬的過程:純文學與商業效益的衝突、紙質書與電子書的衝突,書籍與視頻、音頻等知識付費渠道的衝突……

而互聯網思維下電商巨頭的降維打擊,賣書不為賺錢只為獲客引流,更給實體書店和固守傳統思維的當當雪上加霜。

立於圖書電商潮頭的當當逐漸沒落,就是這些衝突與困境最集中的體現——詩歌救不了噹噹。

詩歌集體狂熱的80年代:瘋狂背後的壓抑與反常

事實上,詩歌邊緣化是常態,而狂熱才是一種反常。

多年後,北島還會回憶起,那個集體陷入詩人膜拜、精神狂熱的八十年代——賦予了詩人無上的榮光。

1986年12月,《星星》詩刊在成都舉辦詩歌節,2000人的場館,門票一搶而空,票價從2塊錢一張炒到20塊錢一張——堪比如今知名音樂節。而當年,大多數人們一個月的工資也不過40、50元。

為了防止出現踩踏事故,主辦方專門安排了工人糾察隊維持治安,然而並沒有什麼用:會場六道大門被擠壞了五道,椅子踩壞了幾十把,詩人在台上讀詩,台下狂呼“詩歌萬歲”。一些沒買到票的讀者甚至翻窗進入會場。

詩歌節結束後,觀眾衝上舞台要簽名,抓住詩人拋向空中。詩人們四處逃散,舒婷被警察四面擁簇着突出重圍,而北島、顧城躲進了更衣室。

讀者推門就問:“顧城、北島他們呢?”桌子底下的顧城急中生智,用手一指後門:“從那邊溜了。”這才化險為夷——觀眾蜂擁向後門湧去。

然而,如今回想起來,八十年代那種精神至上的狂熱多少帶些病態——從三年自然災害、WG等一連串災難中的走出的人們,極度恐懼、壓抑,帶着劫後餘生的慶幸,瘋狂地宣泄與反叛。

書寫那段歷史的文學和影視作品數不勝數,很多人都對陳凱歌《霸王別姬》中,鞏俐演的菊仙在WG中自殺的鏡頭印象深刻——紅燭中,吊死的菊仙一身紅嫁衣,悽豔欲絕。

重慶作家虹影的半自傳體小説《飢餓的女兒》裏,有這樣一首詩,恰如其分地再現了這種恐懼:

“在災難之前,我們都是孩子,

後來才學會這種發音方式,

喊聲抓住喉嚨,緊如魚刺。

我們翻尋嚇得發抖的門環,

在廢墟中搜找遺落的耳朵,

我們高聲感恩,卻無人聽取。

災難過去,我們才知道恐懼,

喊聲出自我們未流血的傷口,

出自閃光之下一再演出的逃亡。”

所以,你就不難理解,當顧城朗讀“黑夜給了我黑色的眼睛,我卻用它尋找光明”,北島朗讀“即使明天早上/槍口和血淋淋的太陽/讓我交出自由 青春和我的筆/我也絕不交出這個夜晚/絕不交出你”時,台下為什麼熱淚盈眶:

在那個充滿了背叛、揭發、仇恨的年代,詩歌讓人們找回人之為人的尊嚴,重新佔領精神高地。

物質的貧瘠和精神的備受壓迫,造就了一個詩歌時代。事實上,如今大眾對當代詩的印象,很多都停留在了八十年代,一提起喜歡的詩人,大多都是“北島、顧城、舒婷、海子”。多年後,南京某市民在演唱會朗誦北島的《一切》時,台下同樣熱淚盈眶。

然而,人不可能一輩子活在黑暗的記憶裏——90年代的改革開放,讓人們把歷史置於身後向前走,同時,物質的豐盛一定程度上彌補了精神的空虛,集體不再需要一個精神出口。而脱離了時代語境,“自由”“黑暗”“光明”這些大詞,自然指向空無。

90年代後,我國詩歌逐漸從“大詩”趨向“小詩”:解構宏大敍事,反對大而無當的抒情和崇高:在沒有英雄的年代,把凡人還原成凡人。

拿90年代代表性詩人韓東來説,他的代表作《有關大雁塔》,在當時可以説是充滿先鋒意味的反叛之作:

“有關大雁塔/我們又能知道些什麼/有很多人從遠方趕來/為了爬上去/做一次英雄/也有的還來做第二次/或者更多/那些不得意的人們/那些發福的人們/統統爬上去/做一做英雄/然後下來/走進這條大街/轉眼不見了……”

而在當時,大雁塔作為文化象徵,承載了不堪承受的歷史之重。而韓東告訴詩人,大雁塔就是大雁塔,不是別的什麼。當我們為其賦予過多象徵意義時,我們屏蔽了“物”本身。

至此,第三代詩人卸下精神重負,從歷史使命感中解放出來。此後,個體生命體驗逐漸被開掘,詩人開始書寫內心體驗、照亮幽微的存在,也得以和國際詩壇接軌。

當代詩走向邊緣化:從“大詩”到“小詩”,幽微的存在之思

什麼是幽微的生命體驗?拿這次獲諾獎的女詩人露易絲·格麗克的一首詩舉例:

繁花盛開的李樹

柳向陽譯

春天,從繁花盛開的李樹黑枝條上

畫眉鳥發出它例行的

存活的消息。這般幸福從何而來

如鄰家女兒隨意哼唱

卻恰恰入調?整個下午她坐在

李樹的半蔭裏,當和風

以花朵漫浸她無瑕的膝,微綠的白

和潔白,不留標記,不像

那果實,將在夏天的烈風裏

刻上鬆散的暗斑。

你會發現,這首詩本身不承載任何宏大的“意義”,你無法提煉出一箇中心思想,去概括作者想要“表達”什麼,“揭示”什麼,但你會對詩所傳達的畫面和意境有似曾相識之感:

甚至有一瞬間篤定,詩中這個下午的幸福你一定經歷過,而詩人照亮流逝,併為其命名——這就是海德格爾所説的,詩人命名萬物。

再比如我國詩人馬雁的《看荷花記事》:

我們在清晨五點醒來,聽見外面的雨。

頭一天,你在花壇等我的時候,已經開始了

一些雨。現在,它們變大了,有動人的聲音。

而我們已經不是昨天的那兩個人。親密

讓我們顯得更年輕,更像一對戀人。所以,

你不羞於親吻我的臉頰。此刻,我想起一句

曾讓我深受感動的話,“這也許是我們一生中

最美好的時光。”一生中最幸福的,又再降臨

在我身上。她彷彿從來沒有中斷過,彷彿一直

埋伏在那些沒有痕跡的日期中間。我們穿過雨,

穿過了綠和透明。整個秋天,你的被打濕的頭髮

都在滴水。沒有很多人看見了我們,那是一個清晨。

五點,我們穿過校園,經過我看了好幾個春天的桃樹,

到起着漣漪的勺海。一勺水也做了海,我們看荷花。

2002年冬

這也是當代詩歌的神奇之處:與平庸的日常狀態貼合,有把瞬間定格成永恆的能力,照亮被你忽視的幽微存在。

所以,當代詩呈現出一種無聲狀態,不適合在萬人廣場朗讀,只適合“mermer”:小聲在內心默讀:

正如作家趙松評價格麗克的詩, “她詩中的那些畫面或場景,就像用高速攝像機錄下的畫面重新剪輯生成的,它們緩慢,異常清晰,也是了無聲息的,即使裏面的人物會發聲也不會改變這本質意義上的無聲狀態。

她有着能把一個貌似微不足道的瞬間轉化為一個繁茂的神秘花園的能力,這也是一種能把任何印象化身為繭然後再讓其中的生命體破繭而出羽化成蝶的能力。”

所以,無論北島、顧城的詩多麼宏大,最貼合我們如今個體生命體驗的,還是當代詩:正如四川大學教授邱曉林所説:

“種種幽微的,稍縱即逝的,莫名其妙的,荒唐的,八杆子打不着的,像羣星一樣點綴於我們的感覺之幕上的存在之曖昧,唯有文學可以接近它們。”

同時,除了平庸中開掘福祉,當代詩還帶有其特有的痛感質地:在日漸麻木、苟且、被工具理性異化的當代,把我們從瑣碎的日常狀態中撈出來,以生命、死亡等沉重之物刺痛我們,提醒我們有更高蹈的東西凌駕於生活之上。

還是拿此次諾獎詩人格麗克舉例,其詩作譯者(《月光的合金》《直到世界反映了靈魂最深層的需要》世紀文景·上海人民出版社) 柳向陽在中文版詩集的序言中表示,最初讀到格麗克的感受,是震驚二字:

“僅僅兩行,已經讓我震驚——震驚於她的疼痛:

我要告訴你些事情:每天

人都在死亡。而這只是個開頭。”

而無論是二戰後的國際背景還是我國的當下語境,疼痛都更多是個體的生命體驗,而非歷史性災難,因此敍述往往充滿節制、是一種平靜的痛苦,大多指向日常生活對人的消磨。如米沃什的《海蘭卡》:

“誰會想到,海蘭卡,我們的青春會變成這樣?

那時花園在陽光裏閃耀,那裏的夏天一直延續。

然後人們慢慢教會我們,如何像其他人一樣忍受,

感激沒有痛苦的每一個瞬間。”

然而,詩人個體化的生命體驗,很難大範圍引起共鳴:詩歌逐漸邊緣、小眾,同時,詩人對存在幽微之思也被指責“看不懂”“格局小”“無病呻吟”——讀詩逐漸變成了一個小範圍的文學活動。 當代詩人也拒絕承受使命綁架:

在一次詩歌集會上,當面對一張苛責自己的詩“不能給人温暖,不能給人激動,不能感染人”的條子時,馬雅可夫斯基機智地回答:“我不是爐子,不是大海,也不是鼠疫。”

這也是老一代詩人與當下詩人的衝突之處:老詩人食指曾公開批評餘秀華:“理想是就是下午喝喝咖啡、看看書、聊聊天,不關心人類、不關心祖國、不關心困難羣眾。這樣的詩人居然紅了,好可怕。”

事實上,餘秀華對歷史和人類的關心只是以另一種更當代詩的形式呈現出來而已:洞見一個人的存在就是對其最好的關心。

同時,藝術在形式上,詩人對語言的探索也逐漸趨向極致: 比如陳先發的這幾句詩:

“折枝。寫作。頻繁做夢——

圍繞不幸構成短暫的暖流

感覺自己在孤島上。

島的四周是

很深的拒絕或很深的厭倦

才能形成的那種蔚藍”

你會因為詩人的語言重新發現一種感覺:對日常生活的疲憊和厭倦,同時又在厭倦中生出一點空泛的、蔚藍色的希望,隱約感覺會發生什麼——陌生化的語言讓我們重新發現被習以為常的存在。

因為對語言的追求不同,詩人內部也逐漸分為學院派、口語派等等,壁壘森嚴。其中,一些獵奇之作往往最容易出圈,加重了大眾對詩人的刻板印象和污名。

比如,前幾年在網上被羣嘲的烏青的口語詩,尤其是他的代表作《對白雲的讚美》:

對白雲的讚美

天上的白雲真白啊

真的,很白很白非常白

非常非常十分白

特別白特白

極其白

賊白

簡直白死了

啊——

然而在書面語被濫用至無感之時,口語詩不失為一種探索。沈浩波曾對謾罵反唇相譏:“寫得不好的口語詩,被罵為“口水詩”,我同意。那寫得不好的書面語詩呢,我覺得應該叫“書面屎”。”

歸根結底,這是一個個體、多元的時代。正如詩人軒轅軾柯所説:“這是一個各説各話、各寫各詩的年代,分寫制比分餐制更深入人心、溢於雙手……

沒有一個詩人會天真的以為,自己的作品能令當世之人達成共識,度量衡已經碎成各自手裏的稻草,可假想中被壓倒的駱駝早已遠去。”

這也註定了,當代詩必然小眾。

垂直圖書電商危局:知識付費渠道多元、巨頭降維打擊

然而,詩人不為大眾喜好買單,意味着大眾也不會為詩歌市場買單。

不止是詩歌。事實上,詩集在市場上的遭遇,也是小到純文學市場,大到整個實體書市場困境最極端和尖鋭的體現。

而噹噹,是立在圖書電商船頭,被浪潮拍得最慘的一個。

噹噹最風光的那會兒,好比八十年代的詩歌,一路火光帶閃電。1999年,噹噹成立時生正逢是:趕上了我國互聯網電商的潮流伊始。

2005年,噹噹圖書銷量超過當時我國圖書銷量最大的單體書店;2009年,噹噹成為我國最大的網上書店巨頭,圖書年銷售金額超過一百億元。

而早在2005年,亞馬遜就提出收購其70%的股份,被噹噹拒絕。2010年,噹噹以佔有國內網上圖書零售市場份額的50%以上的體量上市,被稱為中國版亞馬遜,開盤後狂漲86%,總市值高達23億美元,一時風光無兩。

然而,好景不長。此後噹噹的勢頭,好比俞渝和李國慶的感情,一路下滑。2016年,噹噹私有化退市時,市值僅為5.36億美元——六年縮水十幾億美元。

為什麼會這樣?

事實上,這要從三個方面説起。第一,隨着互聯網的普及,電子書和音頻、視頻等知識付費軟件崛起,紙質書處境越發艱難;第二,電商巨頭降維打擊,圖書垂直品類電商地位難保;第三,營銷。

先説互聯網。噹噹入局圖書市場時,正值我國出版市場逐漸放開的黃金時代:市場需求下,一本書動輒印幾十、上百萬冊。而十幾年來,隨着互聯網逐漸普及,在圖書市場,便攜的電子書崛起,分走了相當一部分紙質書市場。

亞馬遜嗅覺比噹噹靈敏:2007年,亞馬遜迅速推出第一代kindle電紙書,領跑電子書市場。而直到2011年,噹噹才逐步開展電子書業務。

互聯網給實體書帶來的打擊,不止是電子書。互聯網帶給圖書市場的致命一擊,是聲頻和視頻的鋪展提醒大眾,閲讀並不是獲取知識和娛樂的唯一來源,獲取內容等渠道越來越多元。

2016年,也是噹噹退市這一年,知識付費業務開始崛起,喜馬拉雅FM、得到等APP迅速崛起,2016年3月份,喜馬拉雅FM的用户總使用時長達到3312萬小時。

16年6月初,喜馬拉雅FM宣佈上線行業內首個“付費精品”專區。《奇葩説》主持人馬東推出的付費音頻課程《好好説話》獨家登陸專區,限時售價198元/年的課程在一天內共計售出25731套,首日銷售額突破500萬

吳曉波等數十位大咖的付費節目也即將在專區內上線。

在此背景下,移動音頻行業的商業化步伐不斷加快。易觀報告認為,從《好好説話》發售首日超500萬銷售額,到語音問答類產品“分答”的爆紅,內容付費的新風口或已形成。

而這幾年,網課等視頻學習方式普及更是讓圖書難上加難。B站那句“眾所周知,B站是一個學習軟件”已經成為共識,B站財經、法律、美妝等知識分區越來越細化。

與此同時,電商巨頭降維打擊,讓固守傳統思維的當當措手不及。

2010年底,京東商城與噹噹網大打圖書價格戰。在當時,劉強東宣佈圖書“直至價格降到零”“不允許京東圖書音像部門在5年之內盈利”,投入八千萬,向當當發起價格戰攻勢。

巨頭降維打擊之下,噹噹毫無還手之力:因為電商巨頭做圖書的邏輯,和噹噹不同。電商巨頭做圖書不是為了賺錢,而是為了給3C等品類引流——圖書的定價,一本幾十塊,非常適合引流獲客,而噹噹做圖書是一心一意要從中賺錢的。

所以,當書販子李國慶傲然宣佈“京東是在鉅虧的賣3C,做圖書和噹噹談不上競爭對手”之時,就已經輸了:時代變了。就像李國慶可能無法理解,為什麼噹噹明明盈利,卻不被資本市場認可,反觀一直虧損的拼多多卻倍受青睞。

事實上,從長遠來看,隨着綜合品類電商巨頭的擴張,固守圖書的當當,生存空間只會越來越小。

有業內人士的點評一語中的:

“噹噹一直把自己當成是一個簡單的網上書店,它既沒有進行縱向的業務生根,也沒有進行橫向的業務擴張,直到2010年上市,噹噹仍然是一家以賣書為主業,以基價為唯一的競爭手段的網上書店。”

所以,你會看到,只有俞渝站在一個書商的角度,情真意切地哀嘆:“詩歌拉不動銷量”。對於京東等電商巨頭來説,多賣一本少買一本又如何?又不是經濟命脈。

與此同時,在營銷上,噹噹也跟不上潮流了:隨着直播電商崛起,大V掀起帶書潮,抖音、快手等網紅帶書成績好的,單本書可以起死回生,銷量上百萬,甚至李彥宏直播首秀,也聯合樊登帶書,進軍知識直播。

同時,線下圖書巨頭也在圍攻線上,文軒、博庫紛紛向線上渠道進發,開啓圖書新零售之戰:噹噹網被前後圍攻。

逆境下,噹噹也有破局動作,但境況不佳。

精神與商業營銷的悖論:永恆的衝突與和解

可以看到,電商角逐中,得流量者得天下,而噹噹在流量上相比其他巨頭,可謂捉襟見肘。

所以,噹噹連自家CEO的熱度和流量都不放過:

10月24日,噹噹官方發佈微博稱,“本店無狗血,只有書香。走過路過,不要錯過‘店慶開門紅’”。噹噹甚至上線了一個專題《從摔杯到搶章》。從噹噹APP首頁進入,點“圖書”,頭圖映入眼簾:好的婚姻,要守護財產和愛。

除此之外,噹噹也不放過各種聯名:9月24日-9月30日,噹噹跨界盒馬,宣稱連接「閲讀」與「食物」,依託生鮮場景給大眾提供一個新的閲讀入口。在盒馬的調料區印上英國作家扶霞·鄧洛普的“花椒相當於香料世界的跳跳糖”,冷凍區印上姜老刀的“我們拼命的工作,只為想吃口肉。”

可以看到,噹噹終於上道了:和其他電商、實體店一樣,學會聯名、營銷、蹭熱度了。但這又引出另一個話題:純文學等精神領域的事物,是否和商業營銷存在矛盾?

答案是肯定的。比如餘秀華大火後,一眾出版社踏破餘秀華家門檻,想爭取到詩集首印到機會,媒體也蜂擁而至。

然而,媒體的宣傳大多圍繞“腦癱詩人”等吸引眼球的標籤,除此之外,餘秀華的真性情暴露在聚光燈下後,圈粉無數的同時,也引發了種種爭議。

但你不能否認,媒體、出版社營銷下餘秀華的出圈,也讓小眾的當代詩又一次走進了大眾視野:到現在,大眾耳熟能詳的詩人裏,除了“海子、顧城、北島、舒婷”,又多了一個餘秀華。

正如編輯劉年在餘秀華詩集後記中寫:

餘秀華走紅,有其偶然,也有其必然。是漢語成熟的必然結果,是中國新詩自發地迴歸傳統、迴歸現實、迴歸大眾後,必然的結果,是詩歌本身的走紅。

我覺得作為詩人和詩歌從業者,都應該感謝她,她讓詩歌以一種比較有尊嚴的方式,重回到國人的生活中。她的詩歌讀者,應該感謝她。

事實上,置身商業洪流,沒有人能逃出其裹挾。精神高地和資本世界之間的關係,迷人且危險。我們可以仰望星空,但無法離地。正如一句詩所寫:“不是沒有人試圖以退回田園來策反天國/但這虛妄的逃避/如伊朗發射往美國的導彈/虛晃一槍/落入無人之地。”

所以,純文學在如今的圖書市場,無法離開營銷獨立存在,然而,上帝的歸上帝,凱撒的歸凱撒,置身巨頭角逐中,就要遵循資本的玩法。指望文學營銷拯救圖書電商,同樣也不現實:

噹噹沒落的第十年,詩歌拉不動銷售,指望拿諾貝爾文學獎營銷,同樣救不了噹噹。