疫情下的美國大選辯論,真的只是一場鬧劇嗎?_風聞

脑极体-脑极体官方账号-从技术协同到产业革命,从智能密钥到已知尽头2020-10-13 23:30

今年的國慶長假裏,很多人的朋友圈都有兩個話題刷屏,一個是飽覽祖國山河的國內遊,再一個就是川普確診感染新冠病毒。

美利堅總統畢竟不是“一般人”。川普在確診後旋即被送往醫院治療,僅僅四天之後就匆匆出院,返回白宮,聲稱自己“感覺良好”。至於是川普早已感染,一直等到第一場辯論結束後才宣佈,還是還沒痊癒就提前出院,這個外界也難以知曉。我們只知道川普同志之所以着急返回白宮,最放心不下的還是一個月後就要舉行的總統大選。

川普的競選團隊表示,總統期待參加第二場總統候選人辯論。

一位74歲的老人,不顧個人的身體安危和周圍人的感染風險,執意要在辯論場上戰勝已經78歲的競爭對手拜登,這是一種怎樣的精神……

不管怎樣,因為特朗普天然自帶話題的流量體質,還有新冠疫情的“推波助瀾”,這可能是第一次讓我們國內很多人開始近距離觀察美國大選和大選前的這幾場大選辯論。

但凡看過9月29日,特朗普和拜登舉行的第一場總統候選人辯論的人,都會有一種説不上來的感覺,彷彿看到了《鄉村愛情》裏劉能和趙四在村頭掐架的場景,一個大放厥詞、頻頻搶話,一個話裏藏刀,卻跟不上節奏。

美國有媒體稱這是一場非常糟糕的辯論,更有媒體稱這場辯論是一種恥辱,直指現任總統特朗普是搞砸整場辯論的元兇。同樣,在我們外人看來,這場辯論也像一場鬧劇一樣,讓人難以相信美國人要從這樣兩個相互攻擊、互黑的政客中選出一位來執掌總統大權。

如果用中國人的話來説,這就是德不配位啊。但先不要着急下判斷,對於美國大選辯論,我們從表象來看,就會存在很多誤解,不僅是我們這些旁觀者,就連美國這些媒體本身,也可能處在當局者迷的狀態當中。

我們關心以下的問題:一場美國總統候選人辯論到底應該是怎樣的?為什麼特朗普和拜登會如此表現?為什麼我們不能順着這些美國主流媒體的報道來看待這場辯論的真相?作為旁觀者的我們,該如何看待這場辯論呢?

美國的總統大選辯論到底在辯啥?

無論是出於文化傳統,還是政治習慣,我們的日常生活中極少能經歷辯論的場景,更別説參與一場真正的辯論。要不是近幾年《奇葩説》的流行,讓辯論火出了圈,儘管將嚴肅的辯論進行了徹底的娛樂化改造,但是仍然讓我們感受到了辯論所具有的“蠱惑人心”和“顛倒黑白”的魅力。

嚴格來説,西方的辯論傳統一直要追溯到古希臘時期,當時的一些智者向貴族子弟培訓文法、修辭和辯證法等知識,鼓勵他們參加各種辯論會和演講,為未來成為政治家做準備。

從一開始,辯論其實就是和政治密不可分的。無疑在人類的政治權力分配過程中,辯論始終是成本最小的一種鬥爭方式,一方面政治家公開表達政治觀點能讓外界瞭解其各自的主張,避免了背地裏的陰謀和無謂的衝突,一方面通過辯論中所展現的口才表達、清晰邏輯來展示其領導者魅力。可以説,政治辯論就是政治家們理性邏輯和感性魅力的綜合展示。

早先西方國家的辯論也只是侷限在參與議會的少數政治精英的層面。隨着上世紀中葉電視逐步普及,政治辯論也開始出現在大眾的視野當中。

美國總統選舉的第一場電視辯論就出現在1960年,代表民主黨的時任參議員的肯尼迪和代表共和黨時任副總統的尼克松在攝像機前一共進行了四場辯論,而且都表現出很好的禮貌和風度。其中有一個知識點就是,由於參加辯論的尼克松正好是大病初癒,看起來有些虛弱無力,比起年輕氣盛,説話神采奕奕的肯尼迪,在氣勢上略顯不足,這成為尼克松敗下陣來的很重要的一個原因。

先看下總統大選辯論本身。從2000年後,每屆美國總統選舉的電視辯論固定為4場,第一場是總統辯論,第二場是副總統辯論,第三、四場又是總統辯論。每場辯論的觀眾一般為5000萬~6000萬人,約佔美國總人口的20%左右。

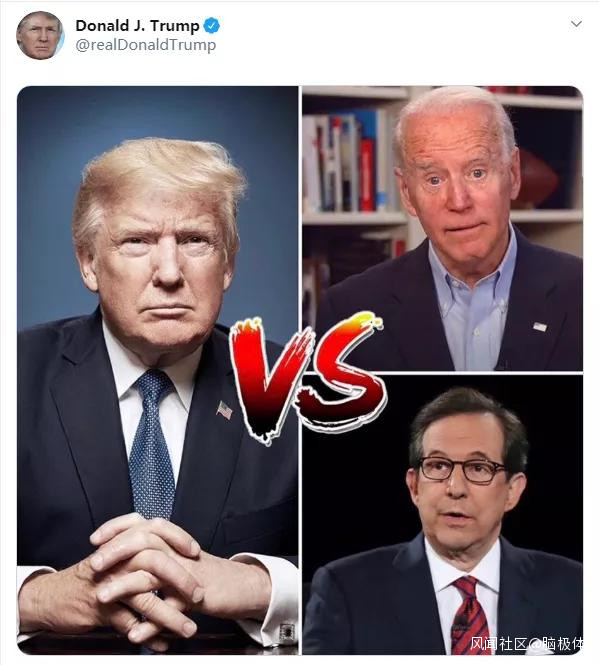

2020這屆總統大選的首場辯論是在美國時間9月29日晚上9點開始,由“Fox週日新聞”主持人克里斯·華萊士主持,現任美國總統特朗普和民主黨總統候選人拜登參加辯論。首場辯論準備了六個議題,分別是:最高法院大法官之爭、新冠病毒、美國經濟、城市中的種族和暴力、氣候變化、選舉公正性,最後還新增了一個環境保護的議題。

按既定程序,現場給每個話題15分鐘時間辯論,由主持人以一個問題開場,每位候選人有2分鐘時間作答,之後可以回答對方拋出的問題,若時間有剩餘,主持人還可以繼續追問問題。

顯然,這些程序是給那些按常理出牌的政客準備的。從一開始特朗普就沒打算遵守。根據現場數據統計,在兩個小時的辯論中,特朗普發言累計39分鐘,拜登發言累積38分鐘,但過程中特朗普生生打斷拜登發言73次,拜登也直接人身攻擊稱特朗普是“小丑”和“騙子”。

如果細看下雙方的辯論內容,大概意思就是,特朗普吹噓自己當總統後有多努力,做的有多好,如果沒有疫情期間的舉措,會死更多人,外界對“我”的批評,都是媒體的假新聞,特朗普還同時大肆攻擊拜登空談,順便還拿拜登的小兒子的醜聞來醜化對手。而拜登則指責特朗普應對新冠疫情不利、不在乎非裔權利,對醫保改革無所作為等,也同樣拿出特朗普少交税問題發難,但幾乎都被特朗普滿嘴跑火車的回應給一一化解。

通過這場堪稱“史詩級國恥”的辯論,我們也根本無法對美國共和黨和民主黨在這些議題上的政策分歧有什麼深入瞭解,同樣對於美國的媒體和民眾也是一樣。

根據美國哥倫比亞廣播公司(CBS)發佈的即時民調,八成的觀眾對首場辯論給出負面評價,七成觀眾覺得兩人的辯論讓人“鬧心”,有一半的人覺得是拜登贏了首場辯論,有四成的人覺得是特朗普贏了。

考慮到調查樣本,民意調查的結果是否準確,我們先暫且擱置。我們可以先來看下,這場被稱為“美國有史以來最糟糕的一次辯論”,兩位當事人到底是怎麼想的。

特朗普“以一敵二”和拜登“以牙還牙”

原本一場要展示兩人執政理念、施政綱領和個人魅力的辯論,最後變成兩個人相互指責、拆台,甚至人身攻擊。這個結果該怎麼理解呢?

對於“懂王”川普來説,這個過程是符合他本人預期的,效果也是令他滿意的,也就是説從一開始他就是這麼打算的。

首先,特朗普是享受過這一策略的好處的。回到四年前他和當時民主黨推薦的候選人希拉里的辯論中,雖然説沒有如此的囂張,但也是利用這樣一套簡單粗暴、渾水摸魚的策略贏得了辯論的,雖然當時媒體也同樣大肆報道希拉里仍然在民調中佔據優勢,但是特朗普的表現給電視機前的廣大美國人是留下了極為深刻的印象的。

其次,作為從未參政也未在政府工作過的商人川普,本身並不擅長像科班出身的奧巴馬那樣的政治精英的辯論方式的,他更擅長的是做生意時的自我吹噓和蠱惑人心時候的蜜汁自信。與其用邏輯嚴密的長篇大論,不如換作鏗鏘有力但無實質內容的標語口號更能打動觀眾。

第三,對待民主黨拜登這位高齡挑戰者,特朗普深知對方一定會拿疫情導致的防治不利、經濟下滑、失業增長等問題説事,與其落入對方的問題當中,不如靠着“不是我責任、我做的很好、壞事都是假新聞”的三連否認和撇清責任後,不斷髮難拜登,讓其自亂陣腳。

再看拜登這邊。根據報道,拜登及其競選團隊在辯論前已經做了充分預演,也可能預料到特朗普會強勢都咄咄逼人地攻擊自己,但他也可能沒想到的是特朗普比預想的更為“瘋狂”。從辯論中,我們推測拜登原本計劃是要激怒特朗普,讓其在辯論中出醜的,但特朗普的反擊也激起拜登的怒火,從而讓整場辯論走向“失控”。

在整個辯論策略上,特朗普作為現任總統,原本國內大好的經濟就業形勢因為疫情的原因蕩然無存,只能處於守勢的狀態,他不僅把拜登當作對手,也把媒體出身的主持人華萊士也當作了攻訐自己的對手。所以,他才會在辯論後親自發出“以一敵二”的推文。

而拜登作為進攻者原本是要指出特朗普政府的問題,再提出自己的解決方案,結果卻在特朗普的“拐帶”下跑偏,變成了“以牙還牙”的報復攻擊。這確實不是拜登不努力,而是川普太狡猾了。

“看不透”的媒體和“沉默”的民眾

美國媒體和民眾是如何來看待這場辯論的呢?從媒體的小範圍民調來看,其結論仍然是支持拜登的人數要多於支持特朗普的,而且經過首場辯論,對特朗普表現下降的人數還有所增加。另外,根據美國蒙莫斯大學最近的一項民意調查,只有3%的選民表示,這場辯論“很有可能”影響他們在11月的投票。

但這場辯論的影響效果很可能並不會像媒體所驚呼的那樣就是“史詩級國恥”,也不一定像民調顯示的,更多人不會把票投給特朗普。

從一開始,美國的主流媒體和精英階層對於帶有反智色彩的特朗普就是一副充滿不信任和看不上的色彩的。儘管美國主流媒體一直在大肆抨擊特朗普政府在疫情中的種種敗筆和不作為,指出特朗普本人諸如有偷漏税嫌疑等各種問題,但是這些負面報道是無法動搖特朗普的那些中堅的支持者的。因為這些中年底層白人要麼是不看要麼是不信這些媒體的聲音的。

而對於民意調查,從四年前在大選結果公佈前,希拉里一直在民意調查中穩操勝券的前車之鑑裏我們看到,在一些搖擺州其實有着大量的“沉默投票”,也就是在投票前並未標明自己的投票傾向,而在最終投票時投出支持特朗普的一票。顯然,儘管特朗普政府在應對疫情上有太多為人詬病之處,也出現了大幅度的經濟下滑和失業,但特朗普還未作出徹底讓他的支持者失望的事情,拜登也未能給美國民眾以更高期待。

兩害相權取其輕,恐怕是很多人的自然選擇。

對於這場大選辯論的影響,我們如果以旁觀者的視角來看,可能會非常認同美國主流媒體所説的是一場低水平的“鬧劇”爭吵,但如果切換成一個美國普通老百姓的視角,這兩個人當中的一個要決定美國四年之後的走向。對於他們來説,可能很難理解那些那些經濟、外貿、司法、醫保政策的複雜厲害關係,但是他們能從兩位候選人的話裏話外聽出來誰是向着我,誰更靠譜一些。而判斷這些的標準,往往並不是他們説出的內容,而更多是他們説話的語氣、姿態,以及能夠引人印象深刻的誇張表現。

事實正是如此,大部分民眾都其實是在靠着有限的信息和非理性的直接來作出自己的判斷的。這也是為什麼特朗普團隊一直在辯論前就在造勢説拜登需要發言稿和“助聽器”來參加辯論,其實質是在暗示拜登的老眼昏花、精力不濟。如果在辯論中這一印象被坐實,無論拜登有任何説辭,都難以扭轉他在老百姓心中“難當大任”的心理印象。

當然,好在第一場辯論,拜登猶如神功護體,適應了特朗普的挑釁和打斷,後面“正常”發揮,以至於還能發起“反擊”。

不過,剛剛辯論結束的第二天,特朗普的一記“策略性感染”和“閃電式治癒”就顯得更加棋高一着,一來可能博得民眾的同情,畢竟以74歲高齡以身試毒,二來用戰勝新冠來證明自己對這場病毒的態度的無可厚非,三來證明自己寶刀未老,還能再接再厲幹滿第二任期,可謂一舉多得。

作為旁觀者,我們無意猜測特朗普能夠成功連任總統,只是希望透過這場大選辯論,看到美國政治生態的一絲複雜性,也就是美國精英階層和底層大眾從利益分歧到認知隔閡的巨大鴻溝。

至於誰當選下一任美國總統,在這個“黑天鵝”頻發的時代,我們應該做好迎接任何一個可能性。