伊朗最後一個革命理想主義者死了_風聞

世界说-世界说官方账号-我们只做大家看得懂的国际深度报道与评论。2020-10-15 08:11

2020年10月8日夜,與腎病鬥爭了二十餘年的伊朗著名傳統音樂歌唱家穆罕默德-沙加里揚在德黑蘭Jam醫院溘然長逝。

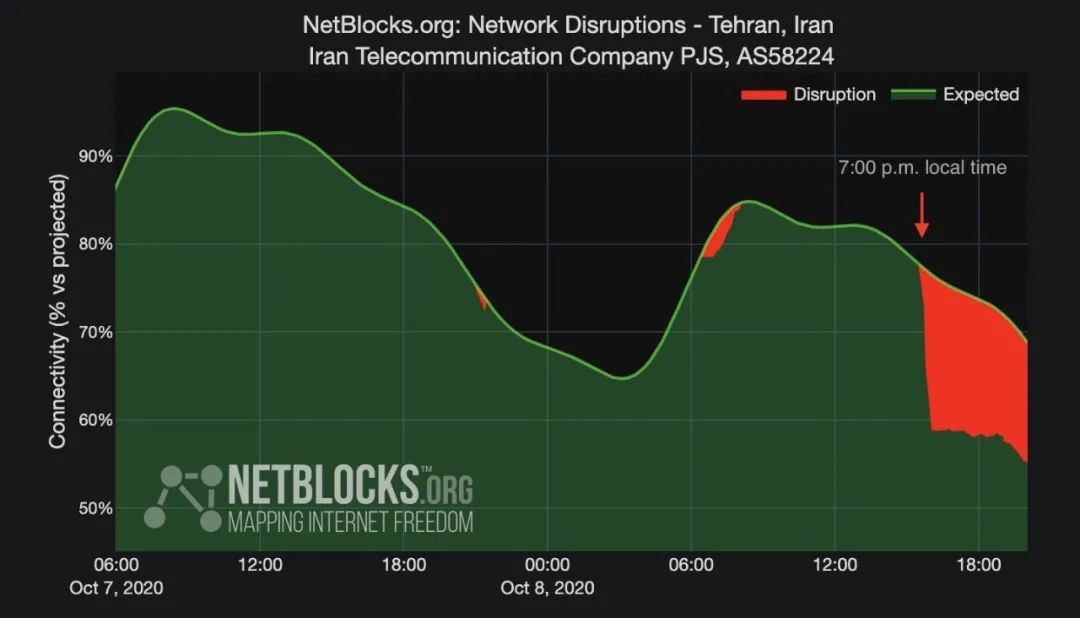

早在沙加里揚病危時就在醫院外守候的數百名樂迷和普通民眾,在得到音樂家去世的消息後,紛紛齊聲頌唱其名作《晨鳥》,有人高喊“藝術家永生,獨裁者去死”來表達對近十年來伊朗當局出於政治原因對沙加里揚禁演的不滿。前王儲巴列維以及被伊朗政府認定為恐怖組織的“人民聖戰者”也紛紛發表弔唁函,埃比、阿里代伊等文化和體育名人也在社交媒體上表示哀悼。伊朗政府如臨大敵,當晚大量軍警在醫院周圍部署,並與悼念民眾發生了零星衝突,全國部分地區手機互聯官網通訊一度中斷。

● 沙加里揚去世當天伊朗網絡流量統計 / 網絡

很多身在歐美的伊朗裔人士認為,沙加里揚深受民眾愛戴而又遭政府封殺,他的死及隨後的悼念活動會為民眾走上街頭提供藉口,點燃半年多來因新冠疫情經濟停擺積攢矛盾的導火索,進而動搖伊朗伊斯蘭政權的統治。不過,線上的激烈言論並未在線下活動中獲得共鳴。沙加里揚病逝次日在德黑蘭扎赫拉公墓舉行的悼念活動中,民眾雖然如潮,但軍警數量更多,只出現了小規模的警民對抗,少量人被逮捕。

從親近革命到分道揚鑣

流亡海外的伊朗反政府人士大抵只(選擇性地)看到了沙加里揚多副面孔中2009年之後的那一面。

2009年伊朗選舉風波後,沙加里揚不滿內賈德政權暴力鎮壓質疑選舉結果的示威民眾,先是給為內賈德打輿論掩護的伊朗國家音像電台負責人扎爾高米寫信,表示為其作品尤其是愛國音樂在官媒播放倍感羞辱,並宣佈收回其作品在政府媒體的播放權(反對派所謂伊朗政府封殺沙加里揚並不準確,最開始是沙加里揚自我封殺),而且將不再參加每年二月慶祝伊斯蘭革命勝利週年的曙光電影節。之後沙加里揚創作演奏《火語》專輯,暗示伊朗政權支持者“放下武器”、“坐下來一起傾聽和交談”。從2010年起,沙加里揚開始長期定居歐美,經常接受BBC、VOA等媒體採訪,表示在現政權的統治下伊朗“淪為廢墟”,民眾“失去尊嚴”、“沒有希望”。

● 沙加里揚逝世後的悼念人羣 / 網絡

這些過往言論,使得伊朗境內外對政權不滿的人,尤其是對現狀不滿的年輕人,紛紛將沙加里揚視為文化和精神的旗幟,儘管在流行文化浸染中成長起來的他們可能連波斯古代詩歌的意思都搞不懂,更不用説像沙加里揚那種用音節而不是字節斷句唱誦古代詩歌的傳統音樂了。

不過,輿論選擇性忽視了沙加里揚其他一些過往言論和事蹟,從而掩蓋了沙加里揚的另一張面孔:一個體制內的文化人,一位在伊朗過去五十年政治起伏中理想幻滅的知識分子。

沙加里揚是一個在文化上極端保守的藝術家。他從小師從多位傳統音樂歌唱家和古蘭經誦經人,他頌唱古蘭經經文的《真主頌》(誦唱古蘭經是伊朗傳統文化藝術的一部分)自上世紀90年代起每年齋月期間都在伊朗國家電視台播放,直到2009年他中止與伊朗官方媒體的合作為止。

沙加里揚人生中第一次官方罷演發生在1978年伊斯蘭革命風起雲湧之際,理由是不滿巴列維政府文化西化、“國家電視台裏放酒吧俱樂部音樂”;此後沙加里揚對流行音樂一直抱有偏見,在2016年一次採訪中,他懇請宗教階層不要限制自己的音樂創作,因為傳統音樂是一門“知識”,自己的音樂也不違反宗教教義,該反對的應該是那些“離經叛道”的流行音樂,“我自己也反對這種音樂”。

而沙加里揚的政治立場並非反對伊朗政府,更多的是反對藝術的政治化。他雖然因批評政府常年定居海外,但一直以藝術超脱政治為名迴避支持任何伊朗境外的政治反對勢力,每當有人在其海外音樂會上出現打伊朗伊斯蘭政權標語時,沙加里揚會立即罷演(當然他對伊朗政府用自己在革命時候演唱的《破曉》紀念霍梅尼返回伊朗也表達過不滿)。他還多次表示,反對政權中的一個人(指的是內賈德)不意味着反對整個政權。

● 沙加里揚在一次視頻音樂會上 / 視頻截圖

儘管如此,在伊朗政權最高層保守勢力眼裏,文化精英應該對體制絕對忠誠,沙加里揚這種若即若離的態度並不受待見,所以2015年沙加里揚准許國營媒體播放自己的音樂後,伊朗伊斯蘭文化指導部仍堅持禁播作品、禁止舉辦演唱會,結果在伊朗民眾心裏營造了一個“悲情英雄沙加里揚”的形象。只是在其去世後,體制內部分所謂“温和”勢力,如魯哈尼、霍梅尼孫子等,才向其家屬發去了唁電。

一代知識精英的逝去

沙加里揚的立場和經歷幾乎是上世紀40-50年代出生的伊朗人(尤其是知識分子階層)的寫照,他們為了改變現實不公、擺脱西方的政治和文化影響支持伊斯蘭革命,但革命後又發現國內的壓迫和不公一切如故,只不過換了個統治者而已。巴列維時代富足環境下的成長經歷又給了他們高度自信,不願意否認自己對革命和現有體制的認同,但敢於為自己的政治抉擇承擔責任,為了實現革命最初的理想而屢屢與體制衝突,導致事業和生活受阻被迫出走他鄉。

這與以其子胡馬雍為代表的那些革命後成長起來的文化精英形成鮮明對比。與成長於巴列維時代政治嚴格、文化寬鬆環境下的父輩不同,新一代音樂家的成長環境更加封閉嚴苛,不再有父輩的風骨,大多成為了精緻的利己主義者,先為體制服務,在國內出人頭地後再發表反體制聲明去國外發展,腰包和名譽雙豐收。

● 胡馬雍·沙加里揚 / 網絡

比如,為了吸引更多的粉絲和樂迷,胡馬雍不再像父輩那樣恪守傳統、敵視流行音樂,而是放下身段在傳統音樂中融入流行唱法,歌詞也更加簡單易懂;同時他也不迴避在各類場合做商演賺取高額收入。在政治上,胡馬雍一直避免給政權制造麻煩。在父親去世後,胡馬雍稱尊重父親遺願將其葬在馬什哈德,德黑蘭只舉行悼念儀式。這就避免了德黑蘭這個“政治安全高危地帶”(革命衞隊司令語)因送葬遊行引發示威衝突。即便在德黑蘭的悼念活動上,胡馬雍也一直呼籲那些在葬禮上高呼反政府口號的民眾“不要把藝術政治化”,被部分民眾回懟“我不只是因為你父親的歌聲而來這裏悼念的”。

正是靠這種謹小慎微,即便在父親被禁演期間,胡馬雍在伊朗各地的演唱會暢通無阻,獲得了事業發展空間。

更典型案例則是女影星馬赫娜茲-阿夫沙爾。她嫁給官二代攀附政治家族,利用後者的政治和經濟資本推動自己的演藝事業,當夫家因為貪腐醜聞倒台後,立即與丈夫離婚,轉而又支持“反強制佩戴頭巾”運動,將自己打造成一位體恤民情的女權主義者和政治反對派,以博取西方媒體和演藝圈的關注和支持。

看到這些伊斯蘭政權下青年藝術家的政治生活態度,我們也就可以理解伊朗民眾對老一代藝術家沙加里揚的愛戴,更多的是欣賞其表裏如一的道德和人格,而不是其看待政權的政治立場。而這樣挺直腰板做人的藝術家,隨着沙加里揚的過世,在伊朗已經瀕臨滅絕了。(責編/張希蓓)