以野生動物斂財,受賄801萬,13年牢獄,80萬罰款夠嗎?_風聞

猫盟CFCA-猫盟CFCA官方账号-民间野生猫科动物保护联盟2020-10-17 08:42

昨天,一則與野生動物保護相關的新聞讓我們既震驚又憤怒:受賄801萬,4912萬財產來源不明,北京野保站原站長一審獲刑13年。

更確切地説,曾任北京市野生動物保護自然保護區管理站站長的王某,從2000年開始,利用自己手裏的野生動物製品庫存認定、銷售審批權,受賄801.9萬。

此外,其家中的奢侈品手錶、金條金飾、象牙製品、犀角製品等價值4912.5萬元的不明來源財產——那其實都是通過走王某的關係獲得了利益的商人們給的好處——以致於數目連王某自己也記不清。

海關查處的象牙製品 圖源網絡

收受現金、請客吃飯、送禮表意……在一波又一波觥籌交錯間,無數野生動物死於非命。

我們不禁要問,是什麼讓一個理應站在保護第一線的人,變成了這副模樣?

因藥用被屠殺的可憐動物

一個大的環境是,時至今日,依然有人迷信着野生動物入藥的神奇功效。

穿山甲會打洞,因此鱗片可以通乳下奶;老虎為山林之王,因此虎骨可以強身健體……關於“藥效”,還有很多類似的荒謬聯想。

實在想不出什麼來時,也要強塞句“野生的更營養”。

1993年虎骨禁令之前,中國生產的藥膏 ©Kristin Nowell / TRAFFIC

然而所謂“妙手回春”的穿山甲鱗片,其成分跟人指甲並無二致。為了獲取這些鱗片,穿山甲被人們大肆獵殺——

平均每隻穿山甲身上的鱗片僅為0.4-0.6kg。據推測,上世紀60年代後至21世紀初期,中國穿山甲種羣數量已下降了約90%,中國目前除了台灣尚擁有較為健康的中華穿山甲種羣外,大陸地區僅在廣東、浙江、安徽南部和江西等地存在一些小種羣。

中華穿山甲的分佈地圖 來源:IUCN

2017年1月2日,穿山甲已由CITES附錄Ⅱ升至附錄Ⅰ,所有穿山甲的活體、死體及製品的國際商業性貿易均被禁止。

今年6月,我國將穿山甲屬所有種(包括在我國自然分佈的中華穿山甲、馬來穿山甲、印度穿山甲以及菲律賓穿山甲和非洲其它四種穿山甲),由國家二級保護野生動物提升至一級。

並且,穿山甲鱗片終於被最新版的《中國藥典》除名。

馬來穿山甲 來源見水印

同樣受害的還有羚羊角——在傳統醫學中,它單指高鼻羚羊(又稱賽加羚羊)的角。

但是這味“神藥”的成分,也不過是角蛋白、磷酸鈣和不溶性無機鹽的混合體。

中國海關查獲的高鼻羚羊角 來源見水印

歷史上,高鼻羚羊曾廣佈於中亞大草原,但由於盜獵羊角作藥材,我國的高鼻羚羊早在上世紀50年代就已銷聲匿跡。

而在蘇聯解體之後,加盟國經濟崩潰,人們在中亞草原上對賽加羚羊進行了瘋狂屠殺——取得的天價羚羊角,大多賣給了東亞地區。高鼻羚羊的種羣數量鋭減了95%。

事情不只是成年羚羊被獵殺這麼簡單。會長出羊角的只有成年的雄性羚羊,為了貿易,人們針對雄性羚羊進行的獵殺,使得高鼻羚羊的性別比例失調,數量更難以為繼。

雄性高鼻羚羊 來源見水印

2002年,全球高鼻羚羊已經不足5萬隻,IUCN級別升至極危。

值得慶幸的是,隨後的全球性保護使得高鼻羚羊在2015年上升到25萬隻,但除了人禍,天災也難防:草原上一場突如其來的氣温波動,導致羚羊的免疫力下降,細菌感染又害死了12萬隻羚羊——這是它們種羣數量的一半。

加上近年來社會建設發展,高鼻羚羊的棲息地仍然被不斷蠶食、割裂、破壞。

同樣的還有麝香,還有虎骨豹骨……我們的貪慾帶給野生動物的傷痛已然足夠多,不應當再一意孤行下去,讓它們因莫須有的“藥用價值“而枉死。

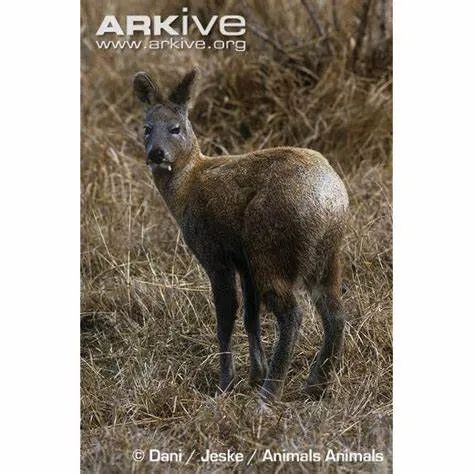

因麝香被瘋狂獵殺的原麝 來源見水印

失去的野生動物,無法用金錢衡量

這個新聞中更值得注意的,是對違法行為的認定和懲罰。

因偷盜獵野生動物獲刑的案例我們見的不在少數。再具體一些,比如2014年河南“大學生掏鳥案”的量刑——因非法獵捕、收購珍貴、瀕危野生動物罪判處當事人有期徒刑10年半。

大學生,掏鳥16只,獲刑10年半。即使不去討論“掏鳥案”本身的量刑是否得當,這樣的關鍵字以及背後的因果關係也足以震懾很多對野生動物懷有小心思的好事者。

當年案件中的主角,國家二級保護動物燕隼 ©️大貓

然而回到王某的案子上,在他的認定操作之下**,3噸穿山甲鱗片,208公斤麝香、高鼻羚羊角515公斤**……這僅僅是一家藥企的一次庫存。

2006至2019年間,王某利用職務之便為北京某中藥企業等十餘家單位在公司經營等事項上提供幫助,有的企業為了求“開綠燈”,甚至停發當月工資來湊“意思錢”。

我們很難去想象,這十多年裏,到底完成了多少筆違法野生動物製品交易?我們失去了多少隻穿山甲、高鼻羚羊和金錢豹,早已難以計算。

我國特有的華北豹

但是更令人憤怒的是,法院僅以受賄罪、鉅額財產來源不明罪,判處有期徒刑13年,罰金80萬元,追繳並沒收王某的5373萬元資產上繳國庫。

誠然,王某的確沒有親自參與野生動物的獵捕、收購等環節中,我們也不能單從涉及野生動物價值的金額來衡量刑罰。

可正是由於如此多的野生動物製品審批不嚴,來源不明,背後不知害死了多少野生動物的生命,罪魁禍首僅僅受到13年牢獄之災,區區80萬元的罰款,很難不讓人不平。

再多的錢也買不回就此失去的動物,再多的懲罰也無法挽回野生動物消失導致的生態損失。

森林消失了,讓豹子再回來可就難了

相反的,判得太輕、罰得太少,違法成本過低,又無法引起人們對野生動物的重視。

從更長遠的角度來看,這個地球從不只屬於人類,人類的存亡卻緊緊依存於大自然,對野生動物的迫害、對自然的破壞,後果永遠是由人類自己承擔的;從百年前的黑死病到快20年前的非典,從肆虐非洲的埃博拉到今年初席捲全球的疫情,這條鐵律依舊沒有改變。

所以,唯有震懾才能給與人教訓,防患於未然。

野生動物及其製品的利用,應當透明

從職位來看,一個管理站的站長似乎並不是什麼大官。

他呼風喚雨的資本恰恰是——認定的權力——這拿捏着我國相當一部分藥企的命脈。

近年來我國加強了對野生動物的保護後,本土野生動物資源利用得到了嚴格管理。而部分藥業公司為了獲得大量製藥的原料(如麝香、豹骨、穿山甲片、羚羊角等),便選擇從國外進口大量野生動物製品。

按照國家規定,這部分野生動物製品只有經過相關部門(如北京野保站)組織專家完成野生動物製品庫存認定、銷售申請的審批,才能認定為進口庫存,然後再進行貼標,再進行運輸及銷售。

在本案中,野保站站長王某收下賄賂,操縱辦理野生動物製品經營利用許可,以及庫存認定、銷售審批流程。這就是鑽了權力的空子。

非法斂財之人在“保護”的名義下,利用手中的監管權力,從這極高利潤的血腥貿易中牟利,實在悲哀。

野生動物保護,何以變成了對野生動物的迫害?我們在感嘆之餘,也要反思:這樣的“審批”權力有沒有合理性?它應當被怎樣分配?如何執行才能保證權力不被濫用?

野生動物製品的藥用審批過程不公開、不透明,審批過程中是否存在利用“庫存”名義洗白非法獵殺我國野生動物等等問題?

這時就應該回到公眾上來,公眾既是推廣者,他們會提出想法、一呼百應;公眾也是監督者,關注執法過程中的每一個細節,有則改之、無則加勉。

公眾有必要,也有權力知曉這些藥用野生動物製品的來源,每年野生動物製品藥用的審批量、某些動物製品的庫存量與消耗量也需要信息公示。

這不僅僅是每個公民擁有的權力,也是自然和地球的權力。

我們更希望權力能為保護者的行動規範和護航,而非南轅北轍。