40年後,為什麼説“天堂往左,深圳往右”?_風聞

乌鸦校尉-乌鸦校尉官方账号-2020-10-20 08:00

作家餘華在他的長篇小説《兄弟》後記裏,寫下過這樣一段話:“一個西方人活四百年才能經歷這樣兩個天壤之別的時代,一箇中國人只需四十年就經歷了。”

這話在深圳體現得尤為明顯。

40年前,深圳的前身叫做寶安縣,一眼望去,荒煙蔓草,塵土飛揚,而就在不遠處的對岸,香港恍如另一個世界,高樓聳立,燈火輝煌。

一年只能掙270元的寶安農民們,紛紛心嚮往之,逃港浪潮應勢而生。

此後,對標香港,成為深圳最大的使命。

從1979年忽然而至的一陣風,到無數人如過江之鯽湧入深圳,它的傳奇就這樣開始了。

深圳人見面時,常會用一句話開場:“你是哪年闖深圳的?”

他們當中,有迫於無奈時的一次次鋌而走險,有陷入泥潭時的一次次人困馬乏,也有勇敢決絕下的南下異鄉。

1984年跟着父母來深圳的馬化騰,畢業後和幾個小夥伴創辦的一個軟件公司,未曾想這個小公司成了全球500強;

被一家大型國企開除的任正非,在中年危機時創辦了華為公司,如今成為全球第一大電信設備商;

技術狂人王傳福,當他從生產手機電池轉向生產電動汽車時,舉世全是嘲諷,但他硬是讓比亞迪成為純國產汽車代表品牌。

他們的成就毋庸贅述,一個個不凡的名字早已寫在了中國歷史的進程上。

金錢與資本在這座城市裏汪洋恣肆,不斷洗刷着舊日的土氣與簡陋,南中國最耀眼的一顆新星冉冉升起。

但一個人走得太快了,也難免心浮氣躁。

當人們感嘆“深圳在左,天堂在右”時候,巨大的鴻溝將人活生生撕裂,竟有一種比過去更加沉重的悲傷。

古人説,四十不惑,深圳四十歲,也到了最疑惑的年紀。

少年去遊蕩,中年想掘藏。曾經心氣滿滿,志在四方,如何到了後來,開始汲汲營營,面目可憎?

四十年,深圳的故事裏寫滿了輝煌,但也有一些陰影。

就在整個中國都在巨大的十字路口的當下,也許,深圳也需要思考思考,重新再出發。

1

關於《春天的故事》,在神州大地上,已經耳熟能詳,它成為了改革開放的代名詞。

歌詞裏,春潮滾滾,萬紫千紅,美景如畫。其實,當時的現實,與歌詞相去甚遠,甚至有些殘酷。

1978年年底,中共十一屆三中全會,正如火如荼召開,鄧小平主持工作,做出了實行改革開放的重大決策。

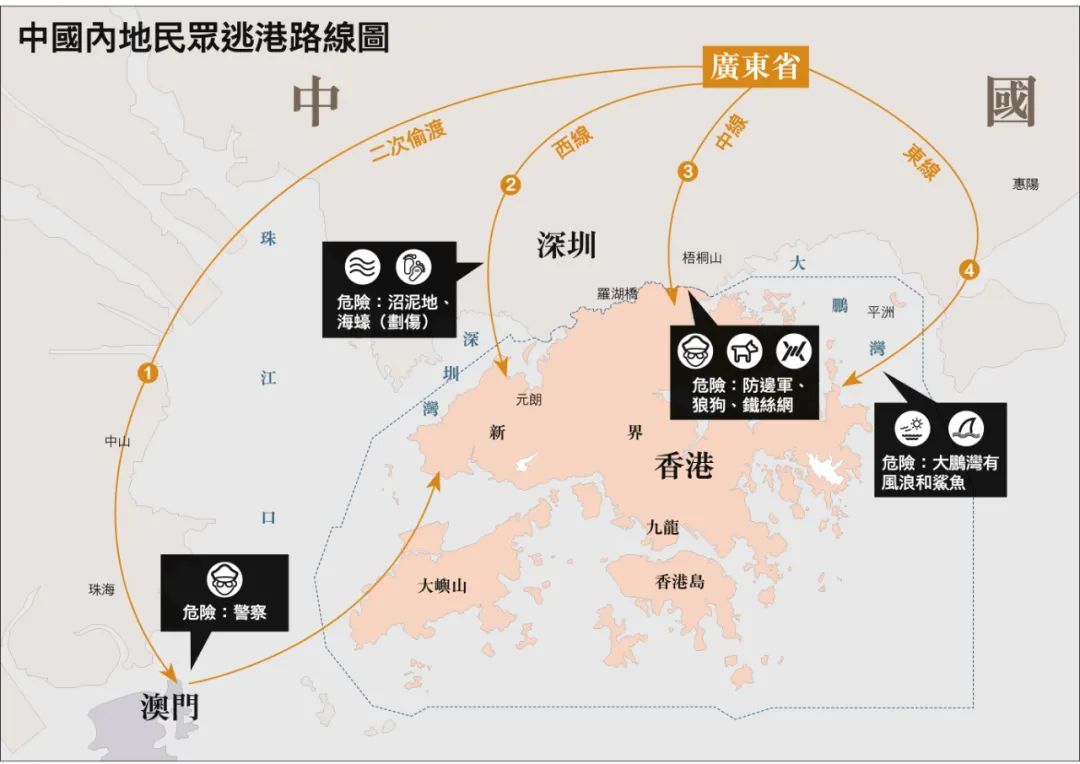

出乎意料的是,一場“逃港”潮的風潮席捲而來,而且這是新中國成立以來,幾乎最大的一次逃港潮。後來,人們稱這次事件為“大逃港”。

那時,封閉的國門開始露出一絲縫隙,在深港邊界,深圳有個叫羅芳村的地方,界河對岸的香港新界也有個羅芳村。

這不是巧合,因為這兩個村本就是一個村,許多人還是親戚,新界的羅芳村,是20世紀60年代,深圳羅芳村的人跑到了香港建的。

過去,這邊人都以為那邊處在水深火熱中。

現在兩邊通了信息,人們得知深圳羅芳村的人,收入才百十元,而新界羅芳村的人,一年收入高達萬元,兩者相差100倍。

一河之隔,收入差距竟如此懸殊。

於是,深圳的人,選擇了用腳投票,或者説用生命做選擇,冒着被大海吞噬、子彈擊斃的風險,偷渡到香港。

除此之外,由於文革結束,階級鬥爭的枷鎖開始鬆懈,民間產生一種前所未有的躁動情緒。

不止是困難羣眾,基層幹部、知識青年、異己分子,都加入了逃港大軍。

僅1979年,從深圳河偷渡外逃累計29萬多人次、成功逃出人數7.6萬人。形勢愈演愈烈,邊防部隊幾乎無力防守。

著名作家倪匡、“樂壇教父”羅文,也都曾是逃港者中的一員。

廣東省主要領導向鄧小平彙報情況時,“逃港”作為一個重大的惡性政治事件被捅了出來。

港英政府對中國外逃反應強烈,香港輿論界大量報道廣東的外逃偷渡之風,稱中國“政局不穩”,共產黨對局勢“失去了控制”,對中國的國際形象造成了極壞的影響。

正當廣東的同志忐忑不安地等着指示時,鄧小平卻出奇的沉默。他連吸了幾根煙,緩緩地轉過身來,平靜地對大家説:“這是我們的政策有問題,此事不是部隊管得了的。”

廣東省乾脆向中央提出要求創辦貿易合作區的建議,並希望中央給點權,讓廣東先走一步,放手一搏。

鄧小平回應:“中央沒有錢,可以給些政策,你們自己去搞,殺出一條血路來!”

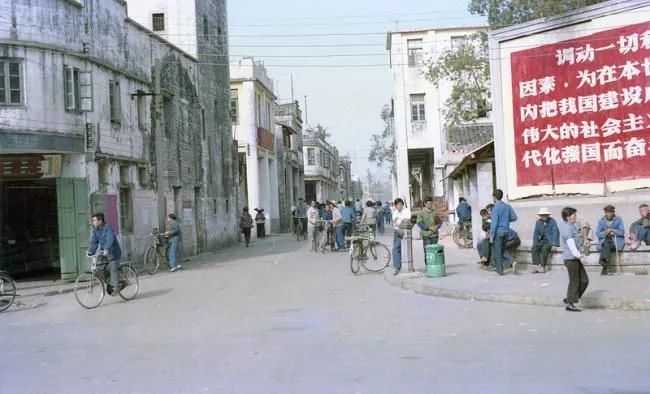

1979年的深圳

深圳經濟特區就在這樣的背景下誕生了。

説起頗為神奇,這個消息剛剛放出,逃港的風潮就戛然而止了。

1979年10月,《紐約時報》刊文稱:“鐵幕拉開了,中國大變革的指針正轟然鳴響。”

兵貴神速,説幹就幹。1979年9月,解放軍工程兵一支先頭部隊奔赴深圳。

基建工程兵第1支隊深圳指揮所某連隊營房

此時,深圳還是南粵邊陲默默無聞的“小漁村”,街道狹窄,建築破舊,沒有一條像樣的馬路。

現在的羅湖火車站,原來是一片窪地,一下雨就汪洋恣肆,連大便都浮在水上,噁心至極。香港來的女士下了火車,就要把高跟鞋脱下來拎着。

當時在東門的新園招待所,集中了全國108個建築工程師,招待所都是平房,雨天水漫金山,第一件事就是搶救圖紙。

工程師向市委書記吳南生建議,問他敢不敢搬掉羅湖山。

中國軍人發揮了戰天鬥地的鋼鐵意志,將羅湖山移走,用它的土將羅湖填平。以後這一帶再沒有洪水了,還憑空多出來大片土地。

這也回答了初到深圳的人可能都會有的一個疑問——羅湖為什麼沒有湖?

羅湖第一棟高層建築“國商大廈”、深圳第一幢高檔酒家、第一座大型商場,都出自工程兵之手。

1981年正在建設中的深圳電子大廈,該樓高20層,是深圳特區第一棟高層****建築

很快,五年過去。1984年1月24日,鄧小平來到了深圳。

站在深圳最高的國際商業大廈22層天台上,鄧小平見到了一個今非昔比的城市。

深圳市委書記梁湘,向鄧小平彙報了特區建設情況,滿以為小平同志會有一番指示,但是鄧小平聽完彙報後,一語不發。

在他下榻的迎賓館桂園別墅備上的宣紙,直到鄧小平同志離開深圳,仍是一片空白。

鄧小平在深圳蛇口“海上世界”旅遊中心眺望蛇口工業區

在珠海考察後,鄧小平提筆寫下“珠海經濟特區好”,深圳人倍感壓力。

直到大年三十,鄧小平終於為深圳題詞,是一個長句:“深圳的發展和經驗證明,我們建立經濟特區的政策是正確的。”

至此,關於“要不要辦特區”以及“姓社還是姓資”的爭論,一錘定音。

而深圳也開始一路狂奔。

然而,隨着時間的繼續,一度平息下來的質疑聲,也慢慢變得公開。有人説:

“深圳除了口岸的國旗還是紅的,其他都已經黑了,變天了。”

“中央要取消個體户了”

“改革開放該收一收了,該抓一抓階級鬥爭了”。

1992年1月19日,9點整,一列沒有車次編號的列車緩緩駛進。南國春早,此時卻尚有寒意。

88歲高齡的鄧小平在家人的攙扶下走下火車,到了賓館,大家想讓小平先休息一會兒,但老人只在庭院裏散步了10多分鐘,就急迫地要求出門。

1992年,鄧小平在深圳迎賓館

“到了深圳,我坐不住啊,想到處去看看”。

老人開始馬不停蹄地巡視深圳,這一次與八年前顯然不同,他不再沉默,而是一路走一路説。也許,老人是覺得有些話需要抓緊説出來,不説就來不及了。

《深圳特區報》記者陳錫添跟隨在後面,用心記下了老人的每一句話,甚至每一個表情。

3月26日,他寫下那篇著名的通訊,名為《東方風來滿眼春》。

文章披露了老人的一系列重要講話,這就是後來對中國未來進程具有決定意義的“南巡講話”。

第二天,全中國報紙都在轉發這篇通訊,而另一本叫《1992年鄧小平與深圳》的書,很快被搶購一空。

舉國目光都投向南方,各地考察團奔赴深圳。

最後一天的行程結束時,鄧小平慢慢地走向停候的小巴,在即將上車時,又轉過身來,對送他的人們説:

“你們現在是個好機會,你們要抓、要抓,我們國家已經窮了幾千年了,是時候了,不能再等了,我們對國家要愛啊,對人民要愛啊。”

天地轉,光陰迫。在這個轉身裏,自然是一個老人的殷殷囑託,也是一個關於盛世的美好希冀。

1992年,深圳按下了加速鍵。從此,開弓再無回頭箭。

2

一句不爭論,讓人們面對“改革姓‘社’還是姓‘資’”拷問時,不再糾結。因為大家心中悄然明白一個道理:發財才是硬道理。

鄧公南巡講話後,“東西南北中,發財到廣東”的豪言壯語傳遍中國。其中的人,有一多半是衝着深圳而來。

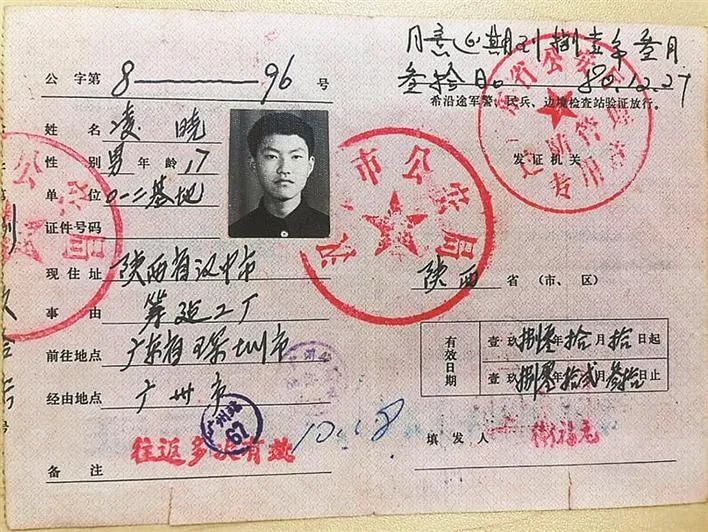

想去深圳的人很多,但不是人人都能去的。

由於是“摸着石頭過河”,中央一開始如果攤子鋪大了,擔心收不了場,如果只在小範圍內試驗,萬一失敗可以立刻剎車。

一道長達84.6公里高3米的鐵絲網,將深圳分割成兩部分:特區內、特區外。也叫關內、關外。

國內其他地方的人到深圳去,必須辦一個。邊防證其實就是一張紙,上面手寫着姓名、籍貫、年齡。

每天在南頭、小梅沙等幾個關口,除了人頭湧動的排隊驗證進關者,還聚集着大量無證的人,他們心急火燎地四處設法搞證,也就是花錢買證。

據説,某房地產大亨,當年曾徘徊在深圳特區外,因為沒有邊防證,進不了特區,而且邊防證也賣脱銷了,他只好花50塊錢,找了一個當地人,被帶到鐵絲網中段的偏僻處,找到了一個缺口,偷偷溜進了深圳特區。

1990年10月,中國內地第一家麥當勞餐廳在羅湖區東門商業步行街開業。盛況空前,麥當勞被人們裏三層外三層圍着。

來自大洋彼岸的風吹遍了大街小巷。

琳琅滿目的商店次第而開,很多人第一次目睹到來自資本主義國家的新鮮玩意兒。

更吸引他們的是,深圳對外表達了求賢若渴的聲音,很快,百萬民工下深圳,創業者同樣絡繹不絕。

南方燥熱的空氣裏,透露着魔幻與現實交錯的味道。

1991年,電視劇《外來妹》爆紅全國。

在資本的衝撞下,守在田地上一代又一代前仆後繼農民,終於放下了鐮刀與鋤頭,滿懷興奮與不安,走上了南下的道路。

那時的深圳,每逢星期天,郵局就會出現排隊匯款的長龍。

這是“打工妹”在排隊向內地匯款。10年間,深圳臨時工從郵局匯往內地的款項多達40多億元人民幣。

1992年,任正非北上招人,有人説“人招多了也沒事幹”。任正非就罵,“我****叫你招你就招,沒事做,招來洗沙子也可以。”

那一年,稱為創業之年,大家來到深圳只有一個念頭,辦公室,當老闆。

“想當老闆的人太多,辦公樓明顯不夠,當時繁華地段的寫字樓很少出租整套辦公室,而是出租桌位,基本上一個桌子就代表了一個公司。”

上世紀90年代初,手持大哥大的女老闆

1993年,揣着400元來到深圳的王文銀,出了車站,身上僅剩10元錢。他一度流落街頭,以撿廢銅爛鐵為生。2015年,他的已經身價超612億。

此類例子,不算罕見。

空氣裏金錢的味道衝擊着人們的嗅覺,像“我要發了”這樣直接粗暴的廣告詞,街面上四處可見。

它告訴我們實現財富自由的另一條路徑。

1992年8月8日前,易駿鵬還是個深圳的初中生。8月8日這天,放暑假的他不到7點就被父親催促叫醒,叫他趕緊吃早餐出門。

“隊伍已經排起來了,到處都是人”。

母親也十分焦急 :“快點快點,股票不等人啊!”

他們此去是為了早點排上隊,人羣中,男男女女們都在談論一個新詞 :“打新。”

這一天,無數人的人頂着烈日,躲在儲蓄所門前的水泥地上,礦泉水瓶、快餐盒子等垃圾,扔得到處都是。

所謂“打新”,就是指搶最早股票申購的資格。因為有利可圖,深圳的300個新股認購發售點擠滿了150萬股民。

8月10日,深交所"1992股票認購證" alt=“500” /> 當時預發認購表500萬張,不到半天的時間,一搶而空。售價100元表格,被黃牛炒到1000元。

秩序就在人們的質疑中開始崩潰,併發生衝突。深圳市政府當夜緊急協商,決定增發500萬張新股認購兑換表,事態才得到穩住。

那個夜晚雖然混亂,但卻直接推動了證監會的成立,資本市場正在飛速發展起來。

當年,全國房地產公司增加了10倍,貿易公司增加了100倍。

同時,《人民日報》發表了題為《要發財,忙起來》的文章,鼓勵人們下海。

人們見了面,都要説一句,恭喜發財。

“下海潮”席捲全國,大批知識分子和政府官員投身商海。據統計,當年辭官下海的人超過了12萬,而保留職位而去經商的更超過了1000萬人。

如同電視劇《下海》劇情一樣,一夜之間,有人從千萬富翁淪為一無所有,也有人從一窮二白到億萬身家。

深圳起飛了。

賣投影機和錄像機的萬科,加工電風扇和電話機的中興,為香港公司代銷交換機的華為,此時雖籍籍無名,但很快就會迎來他們的曙光升騰。

1999年,深圳最中心的位置,華強北路和深南中路的交匯處,豎起了一座華強電子世界。

不久後,華強北幾乎壟斷了全球LED市場的半壁江山。採購商紛至沓來,這裏也漸漸變得一鋪難求。一個邊邊角角的鋪位,轉讓費就炒到了50萬。

再往後,北方掀起一場浩大的互聯網浪潮,深圳從表面上,似乎掉隊了。

實則不然,以小米為例,雖然總部北京,但硬件生產、加工等環節多在深圳。此時的深圳,也有一個新的身份——科技之都。

無數人前赴後繼,這座小鎮,慢慢變成了大城。

深圳這樣的成就,得益於其一張白紙。

在這張白紙上,各地的人接踵而至,沒有歷史負擔,沒有文化牽絆,沒有盤根錯節的人際關係,這就是深圳的包容性。

如果非要給這張白紙作個註腳,那就是在這座城市街道上隨處可見的一句話:

來了就是深圳人。

但在深圳的輝煌背後,同樣也有苦痛和迷惘。

3

狄更斯寫過一部傳世之作《雙城記》,雙城指的是倫敦和巴黎。

幾十年後,遙遠的東方也被硬生生分出了一個雙城,香港被從廣東的母體上切割下來,而深圳更是與香港糾纏不清。

《雙城記》講的是大革命背景下,小人物在風雲變幻時代裏的血與火。中國的雙城自改開以來,亦給世人透露出激盪和迷茫。

許多年裏,深圳一直是香港的陪襯。今天,當對岸的天通過關口,來到深圳,看到的早已不再是一箇舊世界。

兩邊俱是滿城燈火,霓虹閃耀,各自璀璨。

的確,深圳和對岸越來越像了。

而且,是全方位地像,好的與壞的,都被複制了。

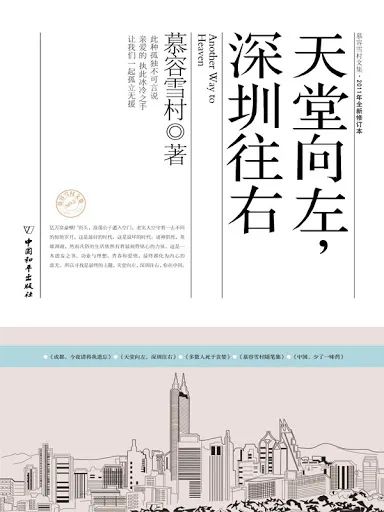

年輕的作家慕容雪村寫下《天堂向左,深圳往右》,似乎説這裏一陣躁熱,一陣寒冷,忽冷忽熱,令人難以適應。

這種複雜的滋味,體現在網上的一個段子上。

在XX街道辦辦公室內,甲乙兩人正喝茶閒聊,討論深圳的未來。

甲:“上一個十年我們飛速發展,一個粵海街道的税收可以頂一個青海省,那麼下一個10年,我們應該如何保持優勢?”

乙:“採用人肉乾電池模式即可。”

甲:“哦?願聞其詳。”

乙:“我們不生產年輕人,我們只是年輕人的搬運工。夢想是很便宜的,我們用夢想來吸引外省的優秀人才。”

甲:“但這些人湧進深圳,基礎設施跟不上啊!他們在這裏生孩子了怎麼辦?全市中小學教育資源缺口巨大,更不用提養老了,醫療設施連許多二線城市都比不上。”

乙:“我説了,深圳只需要年輕人。只要生了孩子的,超過35歲的,電池空了,就請他們回老家即可。”

甲:“哪裏能説來就來,説走就走呢?”

乙:“房價。30歲前年輕人租房子,好好拿那一萬兩萬的月薪,開心享受都市生活。**30歲之後要考慮結婚了,一平米貴的房子10萬。**想一想,不如回老家舒服,生娃買房子都便宜,爸媽還能幫着帶。”

甲:“內行啊,房價簡單,我們只要不批地就行了!而且市裏都是些互聯網企業科技型企業,是吃青春飯的,他們也不歡迎35歲以上的員工,本來就有一萬個理由把他們‘對行業輸送出去’,都不需要我們動手了。”

甲:“這麼一想,上幾代留下的口號真是精妙啊!‘來了就是深圳人’——我們歡迎你來,但沒説歡迎你留下,除非你能證明你是有用的人。”

段子總是冷俊不禁的,而現實總是來得更殘酷。

2015年開始,深圳引領了新一輪全國房價普漲。樓市均價從前一年的2.39萬上升到3.34萬;2016年繼續上漲到5.34萬。

深圳房價高位翻倍,僅用了兩年時間。

更早前,深圳出台了《深圳市基本生態控制線管理規定》,劃定了 974 平方公里不可開發,佔去了將近一半的面積。

剩下的1023平方公里中,在2016年已經建成的面積達到了923.25平方公里。如果不考慮舊改,深圳能夠使用的新增土地面積不超過100平方公里。

《商業性質概論》中指出:“土地擁有者決定了一個國家的人口數量和市場價格。”

土地越少,越易內卷。

內卷問題的根源,就是在城市誕生了一批以房地產食利者為首的新地主階級。

城市化浪潮中,掉隊的人越來越多。

網上有個很有有意思的問題,問北京是帝都、上海是魔都,深圳是什麼都?

有人説是“福都”,人人都可以感受到福報的降臨;有人説是“加德滿都”,加班加得滿滿的都市。

最有趣的回答,當屬**“戾都”。**

“戾”由户和犬組成,源自深圳兩大著名現象:房和狗。

房,自然説的是房價高,年輕人接盤不易盤。狗,則代表禁止吃狗肉,以示與國際接軌。此外狗還代表畜牲,即社畜。

南山必勝客、龍崗無敵手的對抗,吃狗肉人士與不文明養狗人士的對抗,以及城市新地主階級與無產階級的對抗,產生出了嚴重的戾氣。

一個“戾”字,既指出了原因,也道出了結果,不可謂不精妙。

有人行走在巍峨高聳的寫字樓間,一擲千金,談笑風生;有人住在經年不見陽光的握手樓,白晝如夜,無端淒涼。

“來了就是深圳人”這句話後面,其實有一句鮮有人提及的話——來了就做志願者。

深圳今年40歲了,“社會主義先行示範區”榮譽加身,卻止不住人們在茶餘飯後的竊竊私語。

這就是終點了嗎?

冷戰後期到現在,整個社會主義體系的國家都在搞改革。蘇聯把自己改到猝然長逝,東歐如今已七零八落,朝鮮尚在在艱難嘗試中。

對中國自己來説,我們的前面已經沒有老師了,而美國的前車之鑑就在眼前,搖搖欲墜的燈塔,再也無法讓兔子摸着過河了,中國再次來到了抉擇的路口。

以“窗口”著稱的深圳,背後藏着無數雙目光,十幾億人密切注視,每邁一步,都牽一髮而動全身。

揚鞭向前,毋庸置疑,因為火車不能停下。但朝哪個方向出發,不僅是深圳,也是關乎我們所有人最至關重要的問題。

在這一趟遠行裏,請別忘了我們當初的承諾,要請所有人都登上列車,跋山涉水後的黎明曙光,應該打在所有人臉上。

40年後,我們重新再出發!