封神榜不開,本末敍事 終歸來_風聞

文渊紫光-2020-10-21 23:01

一 概言

自中西文明發生激烈碰撞以來,百餘年的中國現代文化建設,即無可避免地擔負起雙重使命。

1、梳理和探究西方文明的根源及脈絡,已成為我們理解並提升自身要義的參照系。

2、整理和傳承中國文明的傳統,更是我們實現並弘揚自身價值的根本源泉。

兩者的交匯,乃是塑造現代中國之精神品格的必由進路。

“大學之道,在明明德,在新民,在止於至善”(《大學》)。

温故知今,止於至善,是人類得以理解生存價值的人文情懷,亦是文明得以傳承和發展的精神契機。欲實現中華民族的偉大復興,必先培育中華民族的文化精神和獨立見解。

二 導論

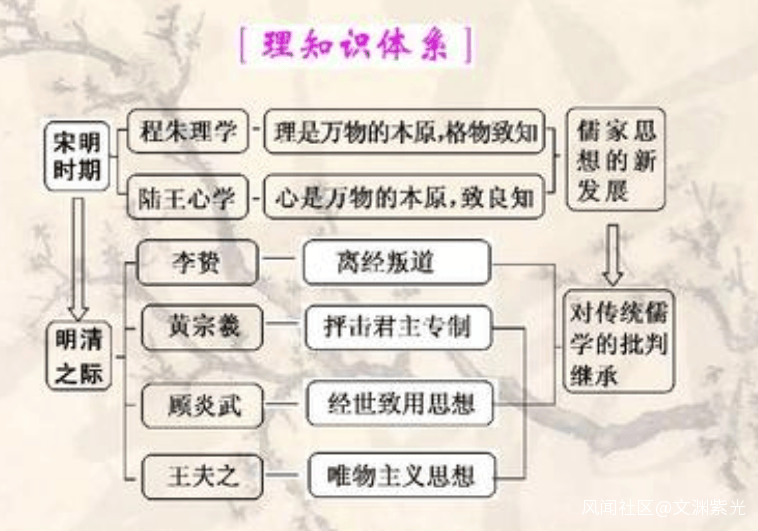

東西方文化的接觸是自明清以來文明世界發展的強大推動力。以哲學為例,東西哲學均各具發展規律,但同時也發生着無法忽略的相互影響和彼此塑造。

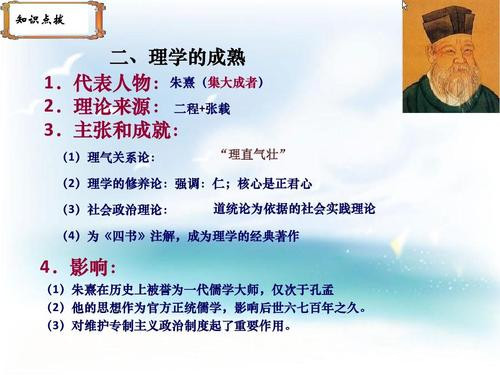

中國哲學對歐洲思想的影響,當以1645年至1742年天主教徒 爭論之禮儀問題,與耶穌會士對宋儒理學之態度為其關鍵。但欲明此,須先注意中國文化西傳之歷史。

鄙人認為,13世紀至16世紀中國的重要發明,以蒙古人與阿拉伯人為媒介,其所傳播之中國文明,實予歐洲文藝復興之物質基礎創造了條件;

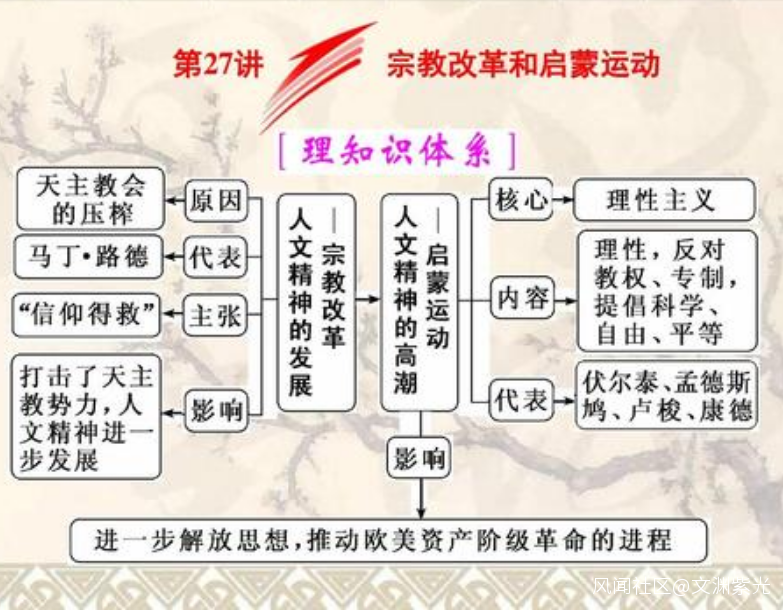

而16世紀以來耶穌會士來華傳教,其在歐洲又引介傳播中國之文化,則實予17、18世紀歐洲啓蒙運動創造了思想革命的有利條件,二者均不可不先加以詳察。本文單表啓蒙運動時期的中西互動情況。

三 耶穌會及其來華情況

1.耶穌會之成立

耶穌會(SocietedesJesuits)是天主教的主要工具之一,它的成立是正當羅馬教會分裂得最激烈的時候,彼時德國的新教運動 早已脱離羅馬天主教勢力的羈絆。同時雖稱正統教的法國,也於明正德十一年(1516年)下“收回令”,即法國自 主教以下,由國王分派,換言之,法國即已不能和教皇合作。英國亨利第八(HenryⅧ)則於嘉靖十七年(1538年)宣佈與教皇對立。

在這樣教會大分裂的時候,羅馬發現了幾個新組織的宗教團體,在從事“反改革維新運動”(CounterReformation)。

這反改革運動的根本問題,就是要決定:應當和路德派妥協,還是與之分裂?

就中有一位宗教界著名人物洛耀拉(Loyola),他創立了耶穌會,企圖以新方法進行宗教復辟運動。

他是西班牙國貴族,在28歲這一年,因戰爭折腿,於是告退軍籍,決意離家避世,效法耶穌苦行,一俟腿傷痊癒,即退入山中,避靜修行, 日以刻苦祈禱為事。即在這個時候,他開始編成著名的書籍,叫做《靈性的訓練》(SpiritualExercises),用這本書來麻醉自己和教授他的門徒。他在巴黎國都結交了各國名士,更得同志九人,內有方濟各·沙勿 略、伯多祿·法伯爾(B.PatrusFaber)等,共發三絕之願,即是絕意、絕財、絕色。明嘉靖十九年(1540年,洛耀拉 帶着他的九個門徒,往羅馬覲見教皇,立誓絕對服從教皇的命令,並宣言:“以護教為心,崇教為念,苟奉諭旨,地不分遐邇,人不論文蠻,萬里長征,片時無緩。此心此志,睿鑑及之。小會是教皇指臂,聖會營兵,不論文蠻,不分遐邇,東西南北,悉聽指揮。”

洛耀拉因此被封為耶穌會的創立人,成為所謂反改革運動中是聖教干城,實際卻是天主教文化侵蝕制度的創始者。

2、耶穌會東來背景

自英德各國脱離羅馬教宗以來,歐洲舊教的勢力因而大減,其便不得不向外謀求發展。而號稱純粹盡忠於教皇及教會的耶穌會士,正好作為羅馬教的一個向外徵略的大本營,靠了他們的不斷的宣傳和努力,羅馬教皇確曾阻止了不少新教的蔓延,和爭得作為文化侵略工具的天主教傳教士的新出路。

耶穌會士東來傳教的背景,基本上是由於經濟原因,正如馬克思在《資本論》第一卷第二十四章所説,“原始積累的不同因素,多少是按時間順序特別分配在西班牙、葡萄牙、荷蘭法國和英國”。“歐洲各國以地球為戰場而進行的商業戰爭”是和“基督教殖民開拓制度”分不開的。

除此之外,尚可以從兩方面來觀察:

第一,由於宗教本身的矛盾和羅馬教會勢力的分裂,舊教不得不自謀向外發展。耶穌會的成立,其宗旨實際繼承了十字軍的反動路線。當耶穌會成立時,他們的志願即在出外傳教,所謂“地不分遐邇,人不論文蠻,萬里長征,片時無緩”。所以在明嘉靖十三年(1534年)四月一日,洛耀拉和他的門徒在蒙馬而特教堂裏發願的時候,即欲參謁耶路撒冷聖地,可是經過五年以後,去這地的道路不通,因而他們的會友又請求教會打發他們到印度或是別的適宜的地方去傳教。

第二,從外面的原因,由於經濟交通上的便利,這時航海事業的發達,結合西方國家的侵門踏户政策,已使東來傳教一事成為必不可免的一個環節。樊國樑(Tavier,AlphonsePierreMarie)《燕京開教略》中篇(頁2)曾透露:此殖民地經營歷史是“明孝宗弘治年間,聖教會教皇15世之末,有葡萄牙國與荷蘭國人,欲訪 瑪爾谷保祿(馬哥波羅)所言之中國,繞阿洲之喜望峯(非洲好望角),航海東來,泊於海濱,是元朝之滅,陸路既塞於西北,而明朝之興,海路復通於東南。由西洋而至中國百倍易於前代矣。故傳教之士,附搭商船,來華傳教者,淵淵而至”。

3、耶穌會士 東漸始末

天主教傳行中國的歷史,用利瑪竇所著書後題為《耶穌會諸鐸對於 基督教義的征討史》,這“征討”二字很明白標記着在天主教與新教的矛盾鬥爭中,產生了耶穌會之遠方宗教文化侵略。從沙勿略來華以至法國遣使會接理中國教務為止,耶穌會的宗教文化侵略可分做三大時期。

第一個時期:明嘉靖十年(1531年)至萬曆九年(1581年),是徵略開始的時期,這時傳教士的命運,還緊緊與先後來至中國海面的葡萄牙人及西班牙人的命運相聯繫,教士的活動寸步不能越過廣州。

第二個時期:萬曆九年(1581年)至清雍正元年(1723年),因為一小組意大利教士盡力表面上與葡商脱離關係後,能進入中國內地,他們的會所有時得到官廳的寵遇,有時激起民眾的公憤,其時曾發生了很嚴重的“禮儀問題”,可説是在華耶穌會士侵入中國之後與其他天主教士間的矛盾鬥爭的時期。

第三個時期:雍正元年(1723年)至乾隆五十年 (1785年),由於耶穌會內部一方面有為清廷所寵用的傳教士,一方面有反對科學傳教的單純傳教士,兩派之間的矛盾鬥爭,加以其他教派的壓迫,導致了乾隆三十八年(1773年)教皇格勒門十四(ClementⅩⅣ)下令解散其會。翌年,消息傳至北京,當時欽天監監正劉松齡(Haller-stein)與法國人蔣友仁均氣憤而死。代替耶穌會傳教事業的是1785年前來中國的法國遣使會,但這是後話不提。

在耶穌會傳教的三時期,第一個時期以沙勿略、範禮安(AlexandreValignani)、羅明堅(MichelRuggieri)為代表; 第二個時期以利瑪竇、湯若望(JohannAdamSchallvonBell)、南懷仁及法國傳教士張誠(JeanFrancisoisGerbillon)、白晉等為代表;第三個時期以郎世寧(JosephCastiglione)蔣友仁(MichaelBenoit)為代表。

4、耶穌會士及別派教士對宋儒理學的反應

1)中國教徒是否該禁絕敬天、祭祖、敬孔的禮儀之爭

在華傳教事業,如前所述,起先只有耶穌會士。天主教其他各會,依西班牙的保護,欲從菲律賓羣島入內地傳教,均因葡萄牙人和耶穌會士的排斥而告失敗。

但明崇禎四年(1631年)就有多明我會士 來華。崇禎六年(1633年)方濟各會士繼之,教士們來的愈多。

於是或因會務糾紛,或因國籍不同,感情各趨極端。於是在崇禎七至八年(1634至1635年),耶穌會與其他會士便開始了很嚴重的關於中國禮儀上問題的爭執。

多明我會創於西班牙人 聖多米尼克(st.Dominic),方濟各會創於聖法蘭西斯(tFrancisofAssisi),為西方宗教未改革前天主教中的兩大勢力。前者稱黑衣托缽僧,後者稱灰衣托缽僧,他們都站在非耶穌會士立場,一致指斥耶穌會,正如馬克思、恩格斯關於一般宗教內部的矛盾鬥爭的指示:“在它們的宗教要求的背後,隱藏着同樣多的政治的及民族的角逐”(《回教徒與基督教徒之間的宣戰》)。而耶穌會之中,亦因見解不同,頗呈分裂之象。

禮儀問題最初爭論的時候,羅馬教皇是抱着調停態度。但往後因兩派各走極端,而且完全只顧自己,有些近乎固執地爭持,於是事情鬧大便一發不可收拾。本來多明我會和耶穌會士,在傳教方法上已不相同。

穌會士多偽裝學者,提倡科學;多明我會士則反對科學,如天啓五年(1625年)此派對待伽利略,即為明例。又多明我會士來華不久,尚未通曉中國文字,本能的對於中國固有文化抱着與耶穌會士完全不同的態度。

而最大的分裂原因,則莫過於國籍不同,多明我會代表西班牙人,耶穌會代表意大利人。1644年西班牙教士留居澳門者多為葡人所殺。耶穌會士對於西班牙各教派的宣教士,亦不無嫉視之心,因有此國別作背景,這次禮儀論爭方顯更加激烈。

多明我會士之在福建者,指出耶穌會士賣教,容許漳、泉人拜偶像。指説拜天,是中國教徒欺騙歐洲人。還有方濟各會也從西班牙派來,因為同國關係,自然也站在多明我會士一邊附和。如慄安當(An toninedeSaintMarie)於1701年(康熙四十年)發表《關於中國傳教事業之幾個要點的評論》,即可見方濟各會士對於此問題的態度。

在華耶穌會士因為對於中國人信仰之妥協的態度,既引起同派內部之爭。加以同時又有天主教各宗派,尤其是多明我會的猛烈反對。結果耶穌會之中不能自行解決,只有讓羅馬教皇和康熙皇帝來解決這一條重大公案。

在禮儀問題爭論中,一方面有羅馬教皇的禁令,代表天主教其他各會的立場。一方面卻有康熙的硃批和上諭,來代表耶穌會士的立場。在康熙與羅馬使節關係文書中,發現不少旨意,均以維護中國禮儀為其出發點,舉例如下:

(例一) 中國供牌一事,並無別意,不過是想念其父母,寫其名於牌上以不忘耳,原無寫靈魂在其牌上之理。即如爾們畫父母之像,以存不忘,其意同也。然畫像猶恐畫工有工拙,不如寫其名則無錯矣。至於敬天之字,亦不是以天即為天主,乃是舉目見天,不能見天主。天主所造之物甚多,其大而在上者莫如天,是以望天存想 內懷其敬耳。

(例二) 即如以天為物,不可敬天,譬如上表謝恩,必稱皇帝陛下階下等語。又如過御座無不趨蹌起敬,總是敬君之心,隨處皆然。若以陛下為階下,座位為工匠所造,怠忽可乎? 中國敬天,亦是此意。(發乎敬,止於禮)。若依閣當之論,必當呼天主之名,方是為教,甚悖於中國敬天之意。據 爾眾西洋人 修道,起意原為以靈魂歸依天主,所以苦持終身,為靈魂永遠之事。中國供神主,乃是人子思念父母養育。譬如幼雛物類,其母若殞,亦必呼號數日者,思其親也。況人為萬物之靈,自然誠於中形於外也。即爾等修道之人,倘父母有變,亦自哀慟,倘置之不問,即不如物類矣,又何足與較量中國敬孔子乎?聖人以五常百行之大道,君臣父子之大倫,垂教萬世,使人親上 死長 之大道,此至聖先師之所應尊應敬也。爾西洋亦有聖人,因其行事可法,所以敬重、鐸羅、閻當等知識偏淺,何足言天?何知尊聖?(康熙五十九年十一月十八日上諭)

(例三) 朕不識西洋之字,所以西洋之事,朕皆不論,即如利瑪竇以來在中國傳教,有何不合爾教之處?……爾逐一回奏。 嘉樂隨奏,利瑪竇在中國有不合教之事,即如供牌位與稱天為上帝,此即不合教處。上諭嘉樂,供牌位原不起自孔子,此皆後人尊敬之意,並無異端之説。呼天為上帝,即如稱朕為萬歲,稱朕為皇上,稱呼雖異,敬君之心則一。如必以為自開闢以至如今,止七千六百餘年,尚未至萬年,不呼朕為萬歲可乎?(康熙五十九年十二月十七日上諭)

因為清帝對於神學的見解,和羅馬教皇根本衝突,所以看完嘉樂所上教皇禁令以後,即勃然震怒,於五十九年十二月二十一日,硃批如下:

覽此告示,只可説西洋人等小人,如何言得中國之大理。況****西洋人等,無一人通漢書者。説言議論令人可笑者多。今見來臣條約,竟是和尚道士異端小教相同,彼此亂言者,莫過於此。以後不必西洋人在中國行教,禁止可也,免得多事。欽此!

康熙六十年(1721年)嘉樂陛辭出京南下,到澳門後,發出示諭一道,通告中國教士,謂教皇格勒門第十一的諭旨,仍宜全遵毋違。嘉樂去後,禮儀爭執愈甚,直至乾隆七年(1742年)教皇本篤第十四(Benedict)特頒斷諭,將禁止禁禮之條,定為入教的第一要件,違者予以極罰。從此諭頒後,爭論乃止。然而傳教士在中國的事業亦遭禁絕,一時各省大小聖堂俱拆毀盡淨。以致雍正《聖諭廣訓》,竟有白蓮(教)天主(教)同屬不經之言,以天主與白蓮並列。至乾隆時,則針對私入傳教者,部議 處以極刑,後雖以情有可原,諭旨釋放,而清廷對於傳教的管制使天主教發展遲緩,幾至絕滅者120餘年,教皇的諭旨,不過增加了在華各會士之內部矛盾,康熙的硃批卻可説完全奏效了。

2)禮儀之爭引發的西方波瀾

關於禮儀問題的爭論,從順治二年(1645年)意諾增爵十世教令以來,至乾隆七年(1742年)本篤第十四教令為止,中間實經過百年之久,因此長久的爭論,使歐洲人士聚焦到中國古代信仰和基督教神學之異同問題。對此問題的解答不同,在歐洲又引起不少的爭論,使歐洲知識界人士,無論是宗教家、思想家、政治家、經濟家都集中注意力來研究中國問題。戈爾逖在《中國學書目》所列關於此類問題的書籍,共262部,未出版的日記、文書,尚有數百種。最可注意的就是當時在宗教家方面,除耶穌會士以外,均注意於孔子與基督教的不同。而在思想家中,即以不同於基督教的孔子,來作他們啓蒙運動的大旗幟。在宗教家中對於耶穌會雖取攻擊的態度,在哲學家方面如德之萊布尼茨(Leibniz)、法之伏爾泰等,對於耶穌會派的主張,反而常常加以辯護。這一百年間關於中國禮儀的爭論,實為中國思想輸入歐洲提供了一個良好的時機。羅馬教皇所認為異端之孔子,不幸因耶穌會的翻譯和在歐洲社會的抗辯釐清,而竟將此“異端”的學説介紹於歐洲。

現在看來,幸而有此“異端”的學説,才能給歐洲思想界帶來一大刺激,給歐洲思想界以“反基督教”、“反神學”、“反宗教”之哲學的影響,從而促進了歐洲“哲學時代”的到來。

3)耶穌會的孔教觀

“異端”的孔子,在歐洲,雖有羅馬教皇和多明我會士等加以極端排斥,乃至在中國耶穌會之中,也有不滿於中國禮儀的一派,如龍華民、龐迪我等,但從大體來説,耶穌會派十之八九都是主張將天主 教和中國哲學相調和的。即因這個原故,所以耶穌會士的孔教觀,在當時歐洲宗教界,雖只發生了反面的影響,而在一般思想界卻發生了正面的影響。耶穌會之在歐洲,嚴格來説,並不是正宗的基督教徒,耶穌會的發起人是一位著名的洛耀拉,他是反宗教改革時期的領袖,其反對路德新教,但實際比路德更傾向於主觀唯心主義。據新教徒的批判,“路德所作為的,一切都根據着《聖經》,而洛耀拉卻是根據內心的一種默悟”;“耶穌會的教徒與任何會派的僧侶和修士多不相同,至今仍是如此。他們沒有特殊的服裝,沒有特別的會址,也沒有宗教上特別的責任,他們廢止禁食和其餘不合理的自苦”。因為這一派原為宗教改革時代的“反改革運動派”,實際説來即為天主教人 自動地圖謀天主教本身的整頓和復辟,所以這一派的教義當然要和新舊正宗基督教徒都不相同。為了注重功利的原故,他們會中重要的信念是很容易隨 時隨地變易。如耶穌會士來華以後,即學華語,穿華服,尤其值得注意的,即此派 主張孔子哲學的優越性,孔教與基督教的一致説,與六經上帝與天即言主宰説,惹起了歐洲宗教思想界之巨大的波瀾。

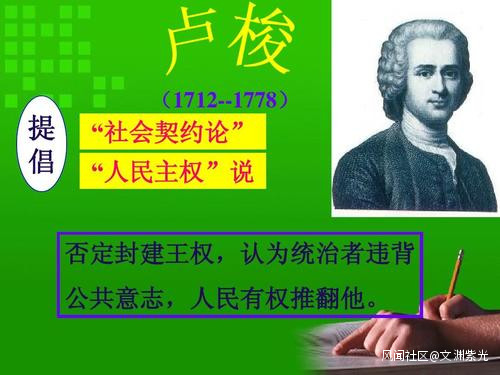

來華的耶穌會士,儘管他們怎樣宣稱他們絕對效忠於神學,卻是一到和中國的理性主義哲學接觸,便也不自覺地通過翻譯中國經典而將他們自己的神秘主義用中國的理性主義來改造,證明他們還是看重理性的。羅馬教皇雖然至今尚把培根、霍布、洛克、笛卡兒、菜布尼茨、斯賓諾莎、伏爾泰、盧梭的著作列入教皇的《禁書目錄》; 但是在16、17世紀卻依然無法壓抑自己陣營裏的耶穌會人,把“異端”的孔子學説介紹到歐洲來。

矇昧主義要犧牲理性,而來華耶穌會士卻有人偷偷地在信仰裏面伸張理性,這當然要令教皇措手不及。例如殷鐸澤認為孔子之道是其自身的生活經驗,孔子有堅實的德性,以身作則,一點虛榮心和偽善也沒有。殷鐸澤和李明均尊孔子為世界最古之聖賢,尤其殷鐸澤在翻譯《中庸》的時候,不屑讓孔子委身對比歐洲的聖賢。 中國文化的讚美者李明,在他學了孔子格言14種且法譯加註之後,他就很不客氣地拿孔子哲學評判古代哲學,所得結論是:“孔子哲學裏,理性是遍佈在一切時間和地點,即使塞涅卡,也沒 有説出孔子以上的名言。”[他極力推崇孔子的人格,甚至這樣説:“順世隨俗而不失其莊重和美的孔子態度,其嚴格的禁慾生活(孔子可看作中國最寡慾的人),輕視人世的富貴,尤其是在古聖賢中所罕見的特質,即孔子的禮讓和謙卑,認為理性訓練所成之純粹哲學者,可稱為為領會神旨以改造新大陸的一人。”後來李明所作《中國現狀新志》正值禮儀爭論最熱烈的時候,被禁止發行,本人亦受禁飭。

矇昧主義雖然暫時勝利,卻在歐洲深深種下了理性主義的根。

4)耶穌會論證儒家與天主教義的兼容性

中國禮儀問題使天主教自身發生了極尖鋭的內部矛盾鬥爭,甚至威脅了耶穌會的存在,因此對於此問題的考慮,來華耶穌會士在當時遂頻頻刊行介紹中國的專著,這些專著一面固為保護本宗給自己辯護,一面也實在受了中國哲學的影響。他們主張孔教與基督教一致,具有兼容性。

(1)利瑪竇

在《二十五言》中以仁義禮智信發明基督教義。他説:“夫仁之大端在於恭愛上帝。上帝者,生物原始宰物本主也。仁者信其實有,又信其至善而無少差謬,是以一聽所命,而無俟強勉焉知順命而行,斯之謂智。…君子獨以在我者度榮辱,吉凶,而輕其在外,於所欲適欲避,一視義之宜與否,雖顛沛之際,而事上帝之全禮無須臾間焉。”

(2)殷鐸澤

殷鐸澤説他翻譯孔子哲學書的動機,是因為《大學》、《中庸》、《論語》這些書可以利用來宣傳福音。為什麼呢?因為中國哲學知識和基督教本有共通之點,利用他來宣傳福音,使上帝的説話更容易為中 國人所採納。孔子説:“所不欲,勿施於人。”殷鐸澤以為在聖人之中,竟可看出使徒的資質。“要之,孔子如生在今日,而瞭解基督教義,那末他一定是最先改宗基督教的第一人了。”

(3)艾儒略

艾儒略被稱為“西來孔子”。三山 陳侯光《辯學芻言》自序雲:“近有大西國夷,航海而來,以事天之學倡,其標號甚尊,其立言甚 辯,其持躬甚潔,闢二氏而宗孔子”,即指艾儒略而言,在《口鐸日抄》卷二,崇禎四年(1631年)九月初八日艾儒略答戴文學問耶穌降生受難被釘事雲:“予讀中邦史書,見成湯之禱於桑林也,剪髮斷爪,身嬰白茅,以為犧牲。夫以皇皇天子而匍以代犧牲,旁觀者誠作何狀?而湯竟忘其九五之尊者,其憫念斯民者摯也。今天主尊矣,監視下民,非不甚赫,乃盡斂其有赫之威,而受難救贖者,為古今萬民也,為予也,亦正為君也。”這就是徵引中國經籍《尚書》來證明孔教與基督教相一致之一例證。

(4)白晉

白晉在《中國皇帝傳》中述及康熙承認孔教與基督教的一致,而自己也主張基督教和孔教根本上都屬於自然法,兩者沒有絲毫不同。他在康熙四十三年(1703年)著有《古今敬天鑑》(又名《天學本義》)一書,有康熙四十六年(1707年)自序據徐宗澤《明清間耶穌會士譯著提要》所述:“此書系抄本,未付梓,分上下二捲上卷以中國經書所載之言以證符合於天主教之道理,其宗旨在復明上古敬天之原意。取上捲開首之語以概其餘;各節經書印符相對天主道理者列於下: 天主道理:宇宙之內,必有一自有無形無像造天地萬物之主宰《詩·正月》:‘有皇上帝《易》:‘帝出平震’《中庸》:上天之載,無聲無臭’等等。下卷乃以經文、士俗、民俗印符相對者以證與天主教之道理相合。如天必有主民俗‘頭上有老天爺作主;士俗上有青天;經文‘有皇上帝’。”

由上各書可見來華耶穌會士主張孔子教與天主教的一致説很快即為教徒們所宣傳;尤其“補儒”二字,明白揭示天主教可以補儒學所未備,語出徐光啓《泰西水法》序中。他説:“泰西諸君子以茂德上才,利賓於國。…其談道也,以踐言儘性,欽若上帝為宗。所教戒者,人人可由,一軌於至公至正,而歸極於惠迪吉從逆兇為旨,以分趨避之路。餘嘗謂其教必可補儒易佛。”這是就儒學立場説的。就天學立場也可見當時耶穌會士是怎樣利用中國殷周兩代貴族和僧侶的天道觀,來給他們的矇昧主義作辯護。然而即在辯護之時,跟着中國的哲學走,不覺把理性主義的光線也吸取過去,注入矇昧主義裏面去了。

(5)馬若瑟

有如馬若瑟及傅聖澤諸教士,專從《易經》、《中庸》、《性理》、《莊子》、《老子》、《淮南子》中,努力發現其與基督教義相合的思想。尤其是馬若瑟,所著《中國古書中基督教義之遺蹟》要從中國經典之中,找出聖傳的痕跡,似乎近於無知妄作,但就實際來説,這些耶穌會士均以傳教師而兼為歐洲的漢學者,其提倡中國思想與基督教思想之合一論,一方面可以看出西洋宗教思想的動搖,一方面亦可以證明中國哲學的宇宙觀實給歐洲人以很大的影響,使他們抱純粹宗教的人,也一變而接近於哲學所提倡的宇宙觀了。

耶穌會士在泛指孔教與基督教之一致以外,還更進一步,引經據典,確指六經上帝與天即指主宰而言。

(1)利瑪竇

在鄒元標《願學集》有《答西國利瑪竇書》雲:“門下取《易經》讀之,乾即曰統天’,敝邦人未始不知天。”事實上利瑪竇在《天主實義》就主張天主即是經言上帝:吾天主乃古經書所稱上帝也。《中庸》引孔子曰:“郊社之禮,所以事上帝也”;朱注曰:“不言后土者,省文也”。竊意仲尼明一之以不可為二,何獨省文乎?《周頌》曰:“執武王,無竟維烈,不顯成康,上帝是皇。”又曰:“於皇來牟,將受厥明,明昭上帝。《商頌》雲:“聖敬日躋,昭假遲遲,上帝是祗。”《雅》雲:“維文王,小心翼翼,昭事上帝。”《易》曰:“帝出乎震。”夫帝也者,非天之謂,蒼天者抱八方,何能出於一乎。《禮》雲:“五者備當,上帝其饗。”又云:“天子親耕,粢盛櫃鬯,以事上帝。《湯誓》曰:“夏氏有罪,予畏上帝,不敢不正。”又曰:“惟皇上帝,降衷於下民。若有恆性,克綏厥猷,惟後。”《金滕》周公曰:“乃命於帝庭,敷佑四方,上帝有庭”,則不以蒼天為上帝可知。歷觀古書,而知上帝與天主,特異以名也。

不但如此,中國古經傳亦有天堂地獄之説:《詩》曰:“文王在上,於昭於天,文王陟降,在帝左右。又曰:“世有哲王,三後在天。”《召誥》曰:“天既遐終大邦殷之命,茲殷多先哲王在天。”夫在上在天,在帝左右,非天堂之謂其何歟?…有天堂自有地獄,二者不能相無,其理一耳。如真文王、殷王、周公在天堂上,則桀、紂、盜蹠必在地獄下矣。…若以經書之未載為非真,且誤甚矣。

(2)利類思

在《不得已辯》中,論形天由天主所造一段説:《中庸》言天,不徒指其形體,而即兼乎主宰。又古經有天堂地獄之説:《詩》曰:“文王在上,在帝左右。”曰:“三後在《書》曰:“乃命於帝庭。”曰:“茲殷先多哲王在天。”夫在上在天,在帝左右,非天堂乎?有天堂必有地獄,二者不能缺一。若謂盜蹠、顏回、伯夷、桀、紂同歸一域,則聖賢徒自苦耳。天堂地獄之説,載之經史,見之事蹟,斑斑可考。

(3)南懷仁

1669年(康熙八年)7月,北京神父利類思、南懷仁等,上書為湯若望辯冤,其書中一段如下:

惟是天主一教,即《詩經》雲“皇矣上帝,臨下有赫”,而為萬物之宗主也。在中國故明萬曆間,其著書立言大要,以敬天愛人為宗旨,總不外克已儘性忠孝廉節諸大端。

(4)孫璋

孫德昭更進一步,在《性理真詮》卷四第二篇,主張“古儒真教即 是天主教”,又第四篇引《中庸》“洋洋乎發育萬物”等語,證天主教大行萬國。“《中庸》有待之聖人,惟耶穌事蹟方能合符”,這簡直是

盡附會的能事了。然而這種附會的説法,最合於當時中國士大夫的心理。如明大學士徐光啓,有人問他:“先生乃中國名儒,位冠百僚,何故棄儒教,而信從外國人所傳之天主教?”他答得妙:“我信天主教,非棄儒教,只因中國古經失傳,註解多舛,致為佛説所誣,信天主教乃所以闢佛教之謬説,補儒教之不足耳。”3楊庭筠為龐迪我《七克》作序雲:“夫欽崇天主即吾儒服事上帝也。愛人如己即吾儒民吾同胞也。而義曰一、曰上,見主宰之教,至尊無對,一切非鬼而祭,皆屬不經,即夫子所謂獲罪於天無所禱也。其持論可謂至大正正而至實矣。”(上海土山灣1631年印本頁2)這就是最好的例,來證明儒教徒所以走上天主教圈套中的最大原因。

5)傳教士在中國就宋明儒家理學的論戰

耶穌會士對於禮儀問題,雖有二派不同的態度,乃至對於所謂真儒古教,在反對派中也有推翻它的傾向;**卻是在這二派之中,也有個一致之點,即在消極破壞方面,二派均反對理學,反對宋儒。**利瑪竇如此,龍華民也如此。尤其是極力附會古教真儒為天主教的孫璋,也正是反理學反宋儒的一員大將。

(1)利瑪《天主實義》

他雖尊重原始孔家,而對於宋儒理學則極力攻擊。《天主實義》中設為中士與西士的對話:

中士曰:吾儒言太極者是乎?西士曰:餘雖末年入中華,然 視古經書不怠,但聞古先君子敬恭於天地之主宰,未聞有尊奉太極者,如太極為主宰萬物之祖,古聖何隱其説乎?中士曰:古者未有其名而實有其理,但圖釋未傳耳。西士曰:凡言與理相合,君子無以逆之,太極之解,恐難謂合理也。吾視夫無極而太極之圖,不過取奇偶之象言,而其象何在?太極非生天地之實可知已。於是利瑪竇接着便對於宋儒所謂“理”提出抗議,其理由可分幾節來説:

第一,理依於物説。

第二,理無靈覺説。

第三,理卑於人説。

理卑於人,理為物而非物為理也。故仲尼曰:人能弘道非道弘人也。如爾曰理含萬物之靈,化生萬物,此乃天主也,何獨謂之理,謂之太極哉?

《天主實義》中還有許多地方論到“氣非生活之本”,論到“天地萬物一體説之非”,論到“鬼神異説,如謂信之則有,不信之則無”;雖未指明,卻都是以“中士”來代表宋儒説話,而加以批評的。還有《辯學遺牘》內有利瑪竇《復虞詮部書》與《復蓮池大和尚竹牌天説四端》二書。前書稱“獨後來太極生上帝語與前世聖賢所論未得相謀,尚覺孔子太極生兩儀一言為安耳後書稱“若中國堯舜孔孟言天事天之書,火於秦,黃老於漢,佛於六朝以降,又雜以詞章舉業功名富貴”。似這樣極口排斥宋儒,都可見利瑪竇著書的宗旨,很明顯地,如裴化行所説,為的“知道中國學者,受宋朝理學派唯物主義的流毒,開始便(在《天主實義》序文中)解釋天地間有一真主,隨後就證明天主的存在,天主的本性及其奧妙”;這證之以利氏在1584年9月13日所寫討論中國宗教的通信裏説:“中國有三種不同的教派內中以儒教最為通行。大概這些儒教的學者,都不信靈魂不死,並且不信鬼神。他們只知道尊敬覆載養育人類的天地,並不盼望得到天堂上的幸福”,就可見他心目中的所見當時的中國儒者的宋儒理學,是一些什麼東西了。

(2)龍華民《靈魂道體説》

1594年來華,代表著作有《靈魂道體説》與《死説》兩種《死説》代表耶穌會士之人生觀,《靈魂道體説》則完全為反駁宋儒的道體説而作。依他意思,靈魂本體實為神體一類,更超出道體之上。所謂 道體是什麼呢?他説:

儒雲:物物各具一太極;道雲:物物俱是大道,釋雲:物物俱有佛性,皆是也。所謂太極、大道、佛性,皆指道體言也。且前人又謂之太乙、太素、太樸、太質、太初、太極、無極、無聲無 臭、虛空大道、不生不滅。種種名色,莫非形容道妙耳。道體即是萬形萬物的體質,所以和靈魂不同。約言之,共有十點:

一、道體分之則為天地,散之則為萬物而天地萬物,總一道體所成,無有殊異,故曰萬物一體。靈魂不然,人各有一,各具全體,彼此各異,不共者也。

二、道體受天主之造,止原初一造,後不再造。靈魂當人各各受生之際,天主各各造之,或造於前,或造於後,自生民以來,無時不造也。

三、道體寄於物,不能離物而獨立。蓋道與物,原相為有無。無道,物不成;無物,道亦無着矣。《無名公傳》曰:借爾面貌,假爾形骸,閒往閒來。及道曰寧,釋日維摩,皆謂是也。靈魂不然,與身俱生,不與身俱滅,在身離身,皆超然獨存獨立者也。

四、道體本為質體之類,而必借理氣之精粗,陰陽之變化,以為形象。靈魂本為神體之類,自存自立,不繫方所,不着色相者也。

五、道體既屬質體,則所受依賴亦質,如精粗冷熱大小等是也。靈魂既屬神體,則所受依賴亦神,如學問道德善惡等是也。

六、道體充滿於有形有氣者,而為之骨子,即螻蟻稗等物,各得充足,不欠不餘,故曰可貴可賤,可約可散,道之數也靈魂不然,天主獨畀於人身,使為一身之主,百事之王,他物必不得而有之,此天地 間受造之性,惟人最貴也。

七、道體冥冥,塊然物耳,無有明悟,不能通達靈魂則有明悟,而能通達天下之理,追究吾人自何處來向何處去,並能識我性命根本之根本。

八、道體無意無為,聽其使然而然,又不得不然,是謂有受造之 能,而無創造之能。靈魂者自有主張,行止由己,不受強制於物。…

九、道體本為自如,無德無慝,亦無功罪靈魂能行德慝,亦能負功罪焉。

十、道體自無福,自無禍,不賞不罰。靈魂則能行善惡,能受賞罰。

這一段靈魂道體之分別,實給歐洲思想界以很大影響。如麥爾伯蘭基(NicoleMalebranche)與萊布尼茨所見中國哲學實即以龍華民之 説為根據。龍華民所以分別“與物同之道體與“與物異之靈魂”,無形之中即是認中國哲學為物質主義。所以他的結論:人奈何狗其與物同之道體,而忽其與物異之靈魂?又或以靈魂之美妙並歸道體,遂使人性不明,靈頑混雜。……如世論,徒以太極、大道、虛空等,為生造天地萬物之本是也。夫以道體當靈魂,已屈人同物,而以道體當天主,則是屈至尊至神之主,下同於所造之物也。此又惑之大者矣。

(3)徐光啓

表面上看來,他只排佛而不及後儒,如在萬曆四十四年(1616年)《辨學章疏》[2]中,極力攻擊“釋氏之説”,以為“諸陪臣所傳事天之學,真可以補益王化,左右儒術,救正佛法者也”。但據《天主教傳行中國考》所述“萬曆二十七年(1599年),偶聞利瑪竇名,特來南京問道,於利公所言……極為佩服。以為有合吾國古人敬天事天、昭事上帝之旨,惜為後儒理氣之説一筆抹煞,遂有志於天主聖教”云云。

(4)李之藻

他雖攻擊佛教兼及後儒,但對於朱子仍表示敬意。《天主實錄》重刻序雲:“説天莫辯乎《易》,《易》為文字祖,即言乾元統天’,‘為君為父’;又言‘帝出乎震’;而紫陽氏解之,以為帝者天之主宰,然則天主之義,不自利先生創矣。世俗謂天幽遠不暇論,竺乾氏者出,不事其親,亦已甚矣,而欲於幻天藐帝,以自為尊儒其服者習聞天命天理天道天德之説,而以浸淫入之,然則小人之不知不畏,亦何怪哉!”又《刻聖水紀言序》中也有類似的論調。但李之藻雖未反對宋儒,卻與沈及株宏和尚等有極激烈的思想鬥爭,事詳陳垣所撰《明浙西李之藻傳》。

(5)楊廷筠

楊廷筠《代疑篇》5在“答造化萬物一歸主者之作用”條,便開始對於宋儒理學下攻擊之論調。他駁理氣之説道:物匯至多,問誰始造?或雲一氣所為,或雲氣中有理…皆漫説也。夫氣無知覺,理非靈才,若任氣所為,不過氤氲磅礴,有時有盈,有時而竭,有時而逆,有時而順,焉能吹萬不同,且有律有信也? 即謂之理,理本在物,不能生物,如五聲之在八音,變不勝窮,皆屬之理。理在鐘鼓管絃,不能自生鐘鼓管絃,此人所自明也。《代疑篇》作於天啓元年(1621年),當時即引起爭辯。蘭溪釋行聞《拔邪略引》雲:案天學邪黨《代疑篇》首謂“氣無知覺,理非靈才……理本在物,不能生物”等語。嗚呼!此其識心測度,認邪作正,執斷滅 因,自矜為智,而恣其不本之説也。殊不知氣乃萬靈具本之元,彌乎混沌之始,純是一真之體。靈通不息,遂有動靜二相,以動靜相生,剛柔相濟。…理成物,物顯理,理物渾融不二之道,曉然明矣。又與當時東林學派發生密切的關係。約在1624年在無錫成立之東林書院,徐光啓、李之藻、楊廷筠等亦曾去講學,西士因其有利於傳教,亦重視此書院云云,此證之以葉向高、鄒元標等東林魁首與楊廷筠之關係,當系事實。

但耶穌會士之攻擊宋儒理學,在中國思想界的正面影響是有限的。

從明萬曆年沈的《參遠夷疏》以至於“閩諸君子,浙諸大夫,侃侃糾糾…至於雲棲(釋宏)有説,密老有辯,費師有揭…數千言,佛與儒同一衞道之心”。現在《聖朝破邪集》八卷所載,可見反面的影響是帶着如何的嚴重性了。《破邪集》所錄以外,尚有如楊光先的《不得已》,王啓元的《清署經談》均立足於理學的立場,以反對天主教義,較之《破邪集》儒釋不分者,更有給宋儒辯護的意義茲一略述之如下:

(1)曾時《不忍不言序》

曾時,三山人,著《不忍不言序》,見《破邪集》卷七。《不忍不言》為黃貞所作,此序文不過加以發揮:《天學實義》一書,已議孔聖太極之説為非,子思率性之言未妥,孟氏不孝有三之語為遷,朱子郊社之注不通,程子形體主宰性 情之解為妄。凡此數則,可謂其合儒乎,矧他書猶未及閲,其抑儒蔑儒難枚舉也哉!由上黃貞以下諸人,均站在理學立場以攻擊天主教,可是明末的理學實和佛學有一派相通之處,所以他們擁護理學,同時對於佛學亦加以辯護。而在《天主實義》一書,攻擊理學同時對於佛學也毫不客氣地批評,這一點是應該注意的。因此,《朝破邪集》除收入理學家言以外,對於純粹佛家的反天主教論者也一併蒐集。如卷七至卷八即為此類著作,而黃貞的《不忍不言》、曾時的《不忍不言序》亦入其中。此外則為和尚居士們的論著,舉其目錄如下:

釋祩宏:《天説》

釋圓悟:《辨天説》;

張廣:《證妄説》、《證妄後説》

釋圓悟:《復張夢宅書》

釋普潤:《證妄説跋》、《誅左集緣起》

釋大賢:《緇素共證》

劉文龍:《統正序》;

釋費隱:《原道辟邪説》

釋成勇:《闢天主教檄》

釋如純:《天主初闢》。

這是儒釋合攏起來對付天主教的聯合戰線,因此在釋家著作中,也有不少為宋儒理學辯護者。如釋費隱《原道辟邪説》中有“揭邪見迷萬物不能為一體”一條,釋普潤《誅左集緣起》亦有“謗太極仁義為賤”一語,可見這時天主教確成為儒釋兩家共同攻擊的對象,而在《破邪集》中,很可看出這時儒家聯合釋家以反抗天主教分裂儒佛的一種運動。但也有站在釋家立場而聯合儒家的,這就是題為癸未秋日越溪天姆峯杲庵釋大朗所刻《辟邪集》了。

但無論《破邪集》與《辟邪集》,其中所載儒釋二家攻擊天主教的理論,還沒有一篇及得上楊光先的《辟邪論》他們大多數都是落後的唯心主義者,儘管義憤填膺,也沒有力量去阻止天主教在中國的傳播。阻止天主教教理髮展的,乃是與天學本身宗旨相違而由他們傳播的西洋科學和科學方法,理性主義與反理性主義(矇昧主義)的內在矛盾,使在華耶穌會士的反理學運動,在中國所收效果甚微,而在日本則因德川幕府禁止基督教,在1686年(貞享三年,即康熙二十五年)竟將《天主實義》、《三山論學紀》與《天學初函》等38種列為禁書,嚴禁輸人。甚至這些書之外,如名家詩觀中有《贈大西洋湯若望詩》,《蘇州府志》錄有基督教信仰的碑銘,《帝京景物略》繪有利瑪竇基圖,皆在燒棄之列。耶穌會士的反理性主義,在東方並不能充分發展,這是歷史事實。相反地在歐洲,則反理學運動的結果,卻無意地將理學的思想介紹到歐洲,促進了歐洲之反宗教的文化時代, 即理性的哲學的時代,這叫做目的與結果相反,這卻是很可供我們研究的新題目了。

四 中國哲學對西方啓蒙運動的影響

17、18世紀的時代是“反宗教”的哲學時代,就是理性時代。但我們要問,這個理性時代是從哪裏來的?

希臘?中國?

哲學時代,換言之即反宗教的哲學運動,其思想曾經受過希臘和中國的影響。在歐洲文藝復興時代,受希臘的文化影響較深(姑且相信西方的一家之言),中國的重要發明是歐洲文藝復興的條件之一,但到了啓蒙時代,中國文化和希臘精神都同樣被推崇。於此我們要問,在這樣崇拜中國文化之下,有沒有人提出抗議呢?當然有的。

希臘主義者,如法國大主教費內龍(Fenelon)就是好例。他在少年時代,即已崇拜希臘文化,到了晚年覺得要救歐洲,非接受古代希臘文化的指導不可。但是18世紀初年歐洲學者均傾心中國文化,把古希臘的文化扔在一邊,因此費內龍就採取了一種堅決地反中國的態度。當禮儀問題發生的時候,他始終抱着懷疑的態度,不表示什麼。他在1712年出版的有名的《死人的對話》(Dialoguesdesmorts)中有《孔子與蘇格拉底》一章,借蘇格拉底的名義來反對中國文化。他將東西大哲人孔子和蘇格拉底相比較,以為孔子夠不上做“中國的蘇格拉底”。因為孔子希望將哲學教訓全人類,這實是錯誤,蘇格拉底則沒有這種野心。蘇格拉底説:“我立意不著書,甚至覺得自己已經談得太多了。”(havedeliberatelyabstainedfromwrittinghaveeventalkedtoomuch)孔子一派主張要使全部人民變成哲學家,然而這是不可能的。即使多數的中國人有好些優點,然而同時也不能沒有缺點。他於是進而攻擊中國的古代歷史,認為出於荒謬偽造,中國雖先歐洲發明了印刷術、火藥、幾何學、繪畫、陶器的製法,然而故步自封,一點進步也沒有。而且中國的建築缺乏平衡,繪畫沒有結構,漆的發明則由於自然的環境。費內龍甚至以為中國民族的老家,並非中國人, 實為巴比倫的後裔,其文化實從巴比倫傳來的,他舉出三種證據。他的結論自然是蘇格拉底勝過孔子,希臘文化要比中國文化高明多了。

然而很矛盾的,就是他否認了人類教化的可能性,而他自己的話卻説“我愛自己不如愛家族,愛家族不如愛國家,愛國家又不如我之愛人類”。那麼依費內龍所説,不是一樣地抱着孔子的博愛主義,而以啓發人類為最大目標嗎?所以費內龍的矛盾有人加以批評,而且費內龍提供希臘來和中國文化對抗以後,號稱“歐洲之孔子”的魁奈在他1767年所著論文《中國專制政治論》(espotismedelaChine)中,即提出相反的論調,認為希臘的哲學大大不如中國。他的同志博多(Baudeau)更明白地説:“公平善意和自然的秩序,在希臘各共和國間始終是沒有的。希臘中所載的全是破壞人類和平快樂的陳跡。……現代純正的思想家決不會再附會希臘的哲人和政客,承認這種政治組織為人類的傑作,而模仿它。”由上可見18世紀的歐洲,其哲學文化有兩大來源。18世紀的哲學時代,無論從何方面來看,都可認出有中國哲學文化的影響,直到18世紀末年,歐洲學者宣傳中國文化仿自希臘,如邁納斯(ChristophMeiners)等在1778年所抱論調,然而不久在法國學者哈革(JosephHager),於1806年尚著書主張希臘的宗教實受中國的影響。不過由18世紀而至19世紀,這時歐洲科學文化即希臘文化已漸壓倒中國文化,所以18世紀末19世紀初一般人已不相信希臘文化為受中國文化的影響,反而相信中國文化為受希臘文化的影響;這麼一來,情形一變,中國哲學已不能影響歐洲思想界,而歐洲的科學反而影響了中國思想界了。但這是後話,仍抹煞不了18世紀歐洲所受中國文化影響這一個歷史的事實。

那麼理性的觀念從中國來的,還是從希臘來的呢?我可以肯定地説,相當一部分是從中國來的。黑格爾在《歷史哲學》裏,説到理性支配世界可想起兩種形式,一是希臘哲學家之“Nous”支配宇宙説,一是宗教家對於神意的信仰説,但他反對這兩種形式,以為兩者都不是“哲學的理性觀”,把它推翻了。而理性之“變化的範疇”,黑格爾以為就是東方人所抱的一種思想,或許就是他們的最偉大的思想,他們的形而上學之最高的思想”。又説“中國人承認的基本原則為理性(Reason)叫做道;道為天地之本,萬物之源”不過中國的理性觀,由他看來,是和直接有關國家的各種學術研究並無聯繫的。

我們現在尤其要注意一下,這種中國的理性説 是怎樣傳到歐洲的。

我們知道,“異端”的孔子哲學,在歐洲方面雖有耶穌會徒極力介紹,極力證明它和基督教相一致,但並不曾因此在宗教上發生影響。如果有影響,也只是反對的影響。我們現在來説中國理性説之影響歐洲,當然不是指宗教文化來説,而是專就哲學文化的影響來説。從宗教的見地來看哲學,哲學不外是一種異端外道,而從哲學上看,則此宗教所認為異端的孔子,卻正是哲學的老祖宗;所認為邪説的“理”“理性”,正是哲學的正統派。18世紀歐洲的思想界既為反對宗教而主張哲學文化的時代,當然對於此非宗教的孔子和他哲學的理性觀,要熱烈地歡迎他、崇拜他。因為羅馬教會證明了孔子學説為“異端邪説”, 則歡迎此異端邪説,即所以攻擊羅馬教會的本身,如法國大思想家伏爾泰即為好例。他是反宗教運動的急先鋒,同時就是介紹中國哲學文化的先覺者。

他拿着從耶穌會的學院肄業得來的關於中國哲學的知識,即以此知識為武器,拿來攻擊教會,攻擊耶穌會。18世紀中期法國教會的衰落在思想戰線上很多出於這一位中國文化的信徒之力。耶穌會士介紹中國思想的原意是為自己宗教的在華傳教教義辯護的,但介紹中國的哲學文化,理性文化,並不足為宗教的思想辯護,反而給予反宗教論者 以一種絕大的武器,這當然不是耶穌會士所能預先料得到的。自此以後,宗教思想在歐洲即不能佔其原有的勢力,宗教時代竟被哲學文化的時代所代替。“異端”的孔子在歐洲抬起頭來,如賴 赫淮恩在《中國與歐洲》一書所説:“那些耶穌會中人,把中國經書翻譯出來,勸告讀者不但要誦讀它,且須將中國思想見諸實行。他們不知道經書中的原理,剛好推翻了他們自己的教義;尤其重要的,就是他們這些傳教士不但介紹了中國哲學,且將中國實際的政情亦儘量報告給歐洲的學者,因此歐洲人對於中國的文化,便能逐漸瞭解,而中國政治也就成為當時動盪的歐洲政局一個理想的模型。當時歐洲人都以為中國民族是一個純粹理性的民族了。”

在某些人眼裏,“中國”變成18世紀歐洲的理想國家,中國的孔子變成18世紀歐洲思想界的目標之一,孔子的哲學理性觀也成為當時進步思想的來源之一,其影響遂及於法、德、英各國;雖然各國所受影響不同,而要之以異端的孔子作他們反對宗教主張哲學的護身牌,卻是一致的。孔子學説成為時髦的東西,引起了歐洲一般知識界人士對於孔子著書的興趣,大大聳動了人心。這麼一來中國文化便脱出了耶穌會士研究的範圍,而反吸引着耶穌會以外知識界人士,尤其是一般學者讀了那些不完全的譯本,不求甚解,而大為感動。在17世紀已有人著書立説,以宣傳中國哲學自命。如1688年所著《中國哲學家論孔子道德教的書函》(LettresurlamoraledeConfuciusphilosophedelaChine,Paris)和《中國人孔子之道德》(LamoraledeConfuciusphilosophedelaChine,Amsterdam)兩書,1729年更有M.D.S所著《中國的政治道德概論》(Ideegeneraledugouvernementetlamoraler des(hinois,Paris)都是無名或匿名的。匿名的原因為的是避免當時政府嚴厲的檢查制度,但據今人研究的結果,知道第一書為西門孚舍所著,第二書為新教牧師布律恩所著,第三書為當時財政家及《學者雜誌》主筆西勞埃特(EtiennedeSilhouette)所著,可見影響是很大了。最有趣的,則為1788年在倫敦刊行,在巴黎發售的一部偽書,現為巴黎國立圖書館所藏。此書名Lecodedelanature,poemedeConfucius,traduitet comnenteparle.Parennin(巴多明譯註孔子的詩篇:《自然法》)。孔子沒有此一書,是不消説的,作者卻假託當時耶穌會士巴多明的名偽作。案巴多明為康熙朝來華之法國耶穌會士,曾進講自然科學,特別是醫學,又為將中國文化介紹給歐洲之頗有貢獻的一人,故假託其名,且故意把孔子的格言變成詩的形式,使讀者發生深切的印象。如下一例:

人之初,性本善,

霍布士之嘆息,欲何為?

這是利用孔子一派的性善説,來反駁霍布士的性惡説的。但這書雖假,而所受中國哲學人性本善的學説的影響卻是真的。據摩爾利(Morley)所著《狄德羅與百科全書派》(DiderotandtheEncyclope dists)指出“十八世紀之思想精神”即不外此:人性本善,世界能成一優美可愛的處所;而目前世界之禍患乃惡更化為善,則對於人類環境之改造,始有普遍與堅忍的努力劣教育、惡劣制度之結果。…蓋惟深信人之品格與境遇可以無限。

劍橋大學教授李約瑟(Needhem)講演《中國文明》也説:當餘發現十八世紀西洋思潮多系溯源於中國之事實,餘極感欣忭。彼十八世紀西洋思潮潛流滋長,固為推動西方進步思想之根據,十七世紀中葉耶穌會教友,羣將中國經籍譯成西文,中國儒家人性本善之哲學乃得輸入歐洲。吾人皆知彼啓蒙時期之哲學家,為法國大革命及其後諸種進步運動導其先河者,固皆深有感於孔子之學説,而曾三複致意焉。不論個人表現與人類真正性格距離至何種程度,吾人對於社會進步之理想,唯有依賴人性本善之學説方有實現之望,而此種信心,吾人固曾自中國獲得也。

這話只是代表現代西方學者對於我們中國哲學的一種看法,可是在18世紀的法國,這不止是抽象的看法,而是社會發展學説中之一進步因素,正如馬克思和恩格斯在《神聖家族》中所指出的“關於人性本善和人們智力平等,關於經驗、習慣、教育的萬能,關於外部環境對人的影響,關於工業的重大意義,關於享樂的合理性等等的唯物主義學説,同共產主義和社會主義之間有着必然的關係。

再從實際的情形來看,例如上述假託巴多明譯註的《自然法》一書,據巴黎國立圖書館目錄,當時巴黎大僧正朱格(LeclerdeJuigne)即藏有此書。又在大革命時路易十六王妃馬利·安團(Marie-Antoinett-)藏有《中國哲人孔子之道德》及《耶穌會士書簡集》。由此可見孔子哲學在這時影響之大,不但傳到僧侶階級,且及於王侯妃之間,多人都拿它來做幌子。而且依據各書重版的數目,也可見其影響的時間很久。歐洲18世紀是所 謂哲學的時代,是資產階級哲學開始對於宗教文化之揚棄而產生了的哲學時代。固然這種哲學文化的產生,從一方面説是歐洲當時一定物質基礎上的上層建築,有它獨特的前後相承的發展規律,即使受中國的影 響,也必須通過自身的社會經濟條件才起作用;但從另一方面來説,卻不能否定它是受了中國文化影響,而為中國哲學文化的傳播所以孔子的思想在這時便成為某些人反對宗教文化之一個武器,孔子哲學的研究也不限於宗教界,尤其在當時一些自由思想家之中即因這個原故,遂使中國的哲學文化成為18世紀歐洲思想所吸取的外來成分,正如馬克思所説:“理論一經掌握羣眾,也會變成物質力量。”

1、宋儒理學傳入歐洲

我們知道,從16、17世紀以來,耶穌會士來中國傳教的結果,他們 一面把歐洲科學文化傳到中國,一面把中國的哲學經典介紹到歐洲。他們為什麼把它介紹到歐洲呢?他們想從那裏找出“天”“神”“上帝”這些名詞,來附會基督的教理和中國的完全相符(黑格爾在《歷史哲學》曾説及此,以為“在中國‘天’的意義無非是‘自然’而已。耶穌會徒當真順從了中國的稱呼,把基督教的上帝叫做‘天’,卻是因為這個原故,他們被其他天主教派上控於教皇了。”他所指出的就是所謂禮儀的論爭。)歐洲教士們以為中國所講的“天”,和基督教所講的上帝根本不同,因而大加攻擊,從1645年至1742年,中間爭達100年之久,參加這次論爭的著述,依戈爾逖《中國學書目》第二、四、五卷所列,共有260種之多,未發表的尚有數百種。最可注意的就是當時的宗教家,除耶穌會士以外,均注意中國哲學和歐洲的不同,他們認為中國儒學是無神論的,基督教是有神論的,而在一般知識界人士,則即以不同於基督教的“理學”來作他們啓明運動的旗幟。

本來在華西洋耶穌會士雖極力將原始儒學的思想與基督教相調和,但對於宋儒理學則處於批評的立場來攻擊。如羅明堅的《天主實錄》,利瑪竇的《天主實義》,就是着重原始儒家思想,而對於宋儒理學的“理”和“太極”,則認為唯物主義的流毒,而加以嚴格的批評。利瑪竇指出宋儒所講的“理”和“上帝”根本不同,而他著此書的目的,本來就是以宋代理學派的唯物主義傾向為批評對象的。其後龍華民著《靈魂道體説》力斥道體太極之非。艾儒略的《萬物真原》和《三山論學紀》也站在基督教的立場,反對宋儒的理學。他在《萬物真原》裏説“理不能造物”。在《三山論學紀》裏説“太極之説總不外理氣二字,未嘗言其為靈明知覺也”;“物物各具一太極,則太極豈非物之元質,與物同體者乎?”他以為理就是法則,有東西才有法則。利類思的《不得已辨》也極力主張“理不能生物”湯若望的《主制羣徵》亦於宋儒之太極陰陽諸説加以反駁衞匡國著《真主靈性理證》,更根本推翻了宋儒的理氣論。1673年陸安德著《真福直指》簡直只認太極不外是物質的元質。這還來得客氣一點,到了1697年 比利時人衞方濟著《人罪至重》,竟指宋儒為俗儒批評周子、張子説:“俗儒以生前身安、死後神散為歸”。至1753年,比利時人孫璋著《性理真詮》,為耶教哲學中有數的書籍。他把儒家分為原始孔家和宋儒,前者稱為先儒,後者稱為後儒,其對宋儒理氣二元説,攻擊不遺餘力。如卷二“總論太極”、“辨理非萬物之原”,“駁《西銘》萬物一體之説”,“辨性理諸書”,卷三“駁漢唐以來性理一書諸謬説”各條反覆論難,不厭其詳,在他看來,理氣太極都不過是卑陋的唯物主義

總之,從1586年羅明堅的《天主實錄》、1603年利瑪竇的《天主實義》,到1753年孫璋的《性理真詮》,他們都認為宋儒理學是唯物論的、無神論的,擁護原始孔家而攻擊宋儒。他們把中國思想傳到歐洲,不是想介紹宋儒理學,實在想將原始孔家傳進去,以附會其教義。但歐洲一般知識界人士是不能分別哪是宋儒的,哪是原始孔家的,因此,在接受原始孔家的時候,宋儒理學也夾帶着接受過去了。

宋儒思想傳入歐洲,可分兩方面來看,一是有意的接受,一是無意的接受。

(1)有意的接受

這方面的接受如:

(一) 竺赫德《中華帝國全志》1736年版,第二卷中有宋朱熹(Tschu--hi)所著《論文選錄》,“關於建公立學校使人民得幸福的方法”(《勸學篇》),譯者殷弘緒。

(二) 邵康節的《六十四卦圓圖方位圖》及《六十四卦次序圖》(即《經世衍易圖》)於1703年4月1日由白晉介紹到歐洲,是寄給萊布尼茨的,現藏德國漢諾威 (Hannover)圖書館。

(三) 狄德羅在《百科全書》中,關於“中國哲學”(PhilosophiedesChinois)一篇是他自己寫的,講述中國思想從戰國前孔老,一直到明末,可算中國哲學的簡史對於宋儒理學,尤其是程明道、程伊川,均有介紹。(四) 叔本華所著《自然之意志》(1863年),曾舉1826年在《亞細亞時報》第二十二冊所載《中國之創世論》一篇論文,其中述及朱夫子(Tschufu-tze)即朱熹(Tschu--hi)的哲學

(2)無意的接受

這一方面的接受比有意的接受影響更大。如

(一) 《天主實錄》的拉丁文本Veraetbrerisdivinarumrerumexpositio本有護教的意思,書中注意的是辯駁在中國通行的幾種教派,卻無意的將宋儒理學傳入歐洲。又利瑪竇《天主實義》亦經若克(Jacques)譯為法文,載於《耶穌會士書簡集》中。

(二) 龍華民根本反對中國哲學,以孔子及孔子學派為唯物論,曾發表《靈魂道體説》,又用西班牙文著《關於中國宗教之幾點疑問》,於1701年由耶穌會反對派譯成法文(TraitesurquelquespointsdelareligiondesChinois,Paris);又熊三拔關於中國人對於天主天使靈魂等説的見解,曾為龍華民書中所引。

(三) 馬若瑟未刊信札中EssaisurLemonotheismedesChinos,1728年寄自廣東,其中述及理氣問題(頁6—7,21—27)、無極太極問題(頁1016)、道與理之關係問題(頁16,22),據波提埃1861年巴黎刊本,所引漢文字多旁加羅馬字注音。

(四) 方濟各會士慄安當於1701年發表《關於中國傳教事業之幾個要點的評論》(TraitesurquelquespointsimportantsdelamissiondelaChine)此書和龍華民等書均以宋儒為中國哲學的代表,拿來作為攻擊的目標。

(五) 耶穌會士的著作以外,如布盧刻(Brucker)、部爾芬革(Bulfinger)、萊布尼茨的著述中,對於宋儒理學亦曾説及。

在這些著作裏,攻擊最烈的要算龍華民。依他的意思:(1)中國哲學為無神論。(2)中國所謂“理”是有缺點的,即有“物質”的缺點,故“理”稱之為“神”,不如稱之為“第一物質”(3)中國所謂“天”為物質的天,即蒼天,與“上帝”的説法不同。(4)將《書經》中所講祭祀之禮,分作四類,即上帝、六宗、山川、羣神,這些各有特別精神,而中國註釋家則均認為自然的原因。(5)他引孔子“非其鬼而祭之,諂也”一語,認為中國人和斯多噶學派一樣,只知有物質的、有形的一個神,此神充塞宇宙之間,產生宇宙,且與其他下級之神共同支配宇宙。(6)中國人的所有宗教,不過一幕喜劇而已。

次之,慄安當為耶穌會派的敵黨,對於宋儒理學更攻擊得不遺餘力。他對於孔子“天何言哉!四時行焉,百物生焉,天何言哉!”雖不直接反對,但對於後人的註釋則指摘其誤謬之處。他攻擊中國哲學的最大理由:(1)中國人一方面以理、太極或上帝含有神的性質,另一方面又不認其有靈明知覺,這種信仰是很矛盾的。(2古代和近代的中國人,在上帝的名義下,崇拜物質的天,更進而崇拜一般人所不能瞭解的“理”稱之為“德”,為“理”而犧牲一切。(3)依據報告,知道孔子和其他古代聖人均可認為上帝的化身,和上帝是同一的。

由上所述可見,他們反對中國哲學,即是反對宋儒的理性觀,反對宋儒即是反對唯物論與無神論,似乎是宋儒理學的厄運,現在看來卻正是宋儒理學的幸運。

18世紀歐洲的思想界即為反對宗教而主張哲學的時代,當然對於此非宗教的中國哲學要熱烈地歡迎它,提倡它。而