社會的“工具人”,如何守護一座城_風聞

已注销用户-中国政经第一刊2020-10-28 22:45

作者 | 杜蘭心

許多武漢人並不敢看《在一起》。

這部由10個單元故事組成的時代報告劇,以各行各業的真實故事為基礎,講述了抗疫期間許多平凡人挺身而出的故事。

太多細節承擔着真實的重量。混亂的前奏,與世隔絕的76天,秩序恢復後才來得及釋出的悲痛,儘管隔着屏幕與藝術加工的距離,那個黑暗的冬天依然能夠輕易刺痛親歷者的心。

在前天舉行的《在一起》研評會上,武漢東湖新城社區居委會主任陶久娣就數度哽咽落淚。志願者司機王利作為原型人物也受邀出席,重温那段艱難混亂,卻又不只是黑暗的日子。

除卻死亡的陰影,最令人恐懼的莫過於城市的休克。

生產、生活、秩序、希望,一個正常運轉的城市曾經代表的一切,都隨着城市的停擺被擲入高空,不知何時才能返回地面。

失重感,這是所有被關在家裏或困在醫院的武漢人共同經歷的夢魘。

非常時期,社會依靠那些尚能正常運轉的功能單位維持着,這一小塊地面,始終支撐在武漢人的腳下不曾移走。

社會公益的協調者、穿梭於各個社區的外賣跑腿員、空無一人的街道上疾馳的滴滴網約車……他們足夠細微,甚至時常被忽視,但就是這樣的微不足道,才能深入社會的縫隙中自如流淌,毛細血管一般輸送着養料。

**凡是平常,皆最珍貴,**重拾“普通”的價值,這是疫情教會我們的第一課。

1

辜 勇

辜勇調轉了回程的步伐,又朝醫院走去。

一分鐘前的所見讓他頭腦發懵,混亂的醫院與無助的人羣,一切都暗示着問題的嚴重性。他只是來跑腿送藥,不曾想過撞破這一層,也不曾想過未來很長一段時間,生活會就此改變。

讓他決定返回醫院的是那位四處求口罩不得的婦女,她瑟縮在醫院一角,只能勉強用圍巾捂住口鼻。辜勇回去是給她送口罩的,不要錢。

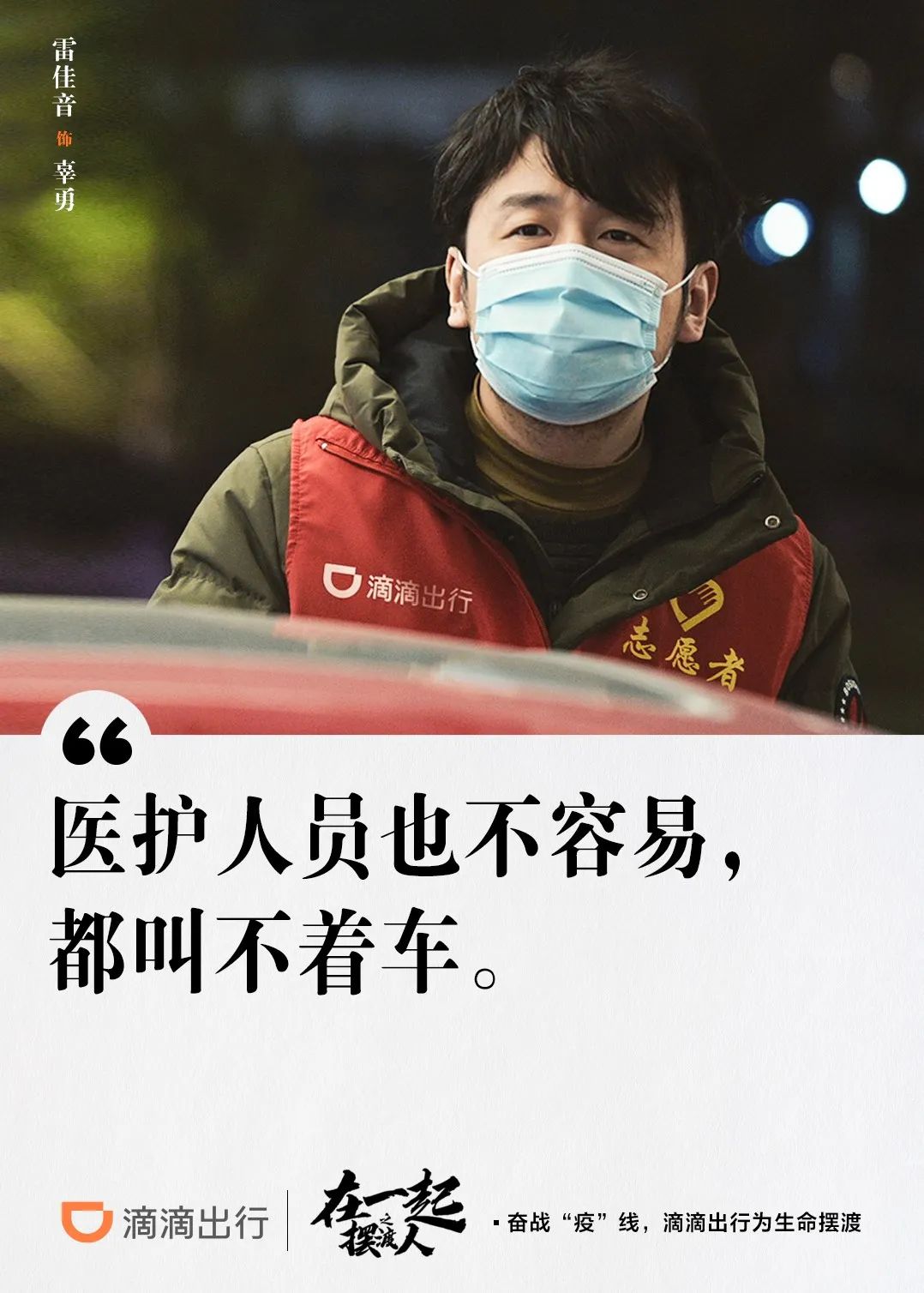

《在一起》的這一幕讓很多觀眾印象深刻,鏡頭跟隨着雷佳音,一個邊緣人物的震驚、猶豫與恐懼將當時的社會氛圍展現了出來。

後來一切都加速了,離漢通道關閉,辜勇夫婦在出城的高速路上堵住,最終兩個人都決定待在武漢。

疫情得到確定後,辜勇的那份猶豫彷彿也跟着消失了。

他加入滴滴醫護車隊,無償送醫護人員上下班,對醫生説“你們隨叫我們就隨到”;小女孩獨自在家無人照顧,他每天前往送飯;三個醫生下了晚班,他帶她們奔馳在空無一人的街道上,畢竟“這輩子可能都再也見不到”這樣的場景。

從辜勇的開場很難預料他最後會做出這樣的選擇:躺在牀上沒個正形,剛脱完襪子的手轉身就拿起手機,春節不想回家主要是因為能多賺兩三萬,聽到有關疫情的傳言後,再也不敢往醫院跑。

不拘小節、愛財、惜命,一個普通人被生活所迫培養起來的這些特質,在他身上沒有違和感。

他似乎就應該像人們按常理所設想的那樣,腦中思考的唯一問題是如何多掙一點錢,面對大災大難會選擇回到邊緣的黑暗中,苟活過這一段。

不是辜勇不按常理出牌,而是人性本來就複雜莫測。

人是一個多面體,但大眾習慣用其中一面的標籤為一個個體一錘定音。辜勇的道德感指引他原路折返,深入最險要處,發光發熱。

從第一次為一個素不相識的婦女返回醫院開始,這對他來説就是再正常不過的事。

2

“命 硬”

辜勇的原型來自許多在疫情期間作出貢獻的滴滴司機,其中一位叫王利,是90年出生的四川女孩。

08年汶川地震時,王利正在德陽唸書,那裏是重災區,但她幸運地逃了出來。

真正的難題來自交通。樓房垮塌、路面損毀,行車已成為不可能,更何況,在當時的情況下,根本沒有車經過,地震帶來的一座空城,比封城時期的武漢還要令人絕望。

為了回家,王利和母親徒步二十幾公里,沿途所見慘不忍睹。最後,一位路過的好心人用摩托車將她們母女倆送了回去。

這次經歷在王利心裏種下了種子,她知道,在大災面前,人是有迫切的交通需要的,有時候甚至是關乎生死的生命線。

所以,1月23號,除夕前一天,她毫不猶豫地報名加入了滴滴志願車隊。

“我是經歷過八級大地震的人,命硬。”半是調侃,半是相信,王利這樣告訴自己。

拿到平台分發的防護服後,王利正式開始了志願者工作。武漢市洪山區綠島花園社區,4000多人,出行與物資運送需求,被王利和另外兩位師傅承包了。

雖説都是車裏的工作,內容還是不一而足。接送醫護與病患,幫助社區運送物資,送新冠逝者家屬前往殯儀館與墓地安排後事,甚至還有幾次在車裏聽到家屬和患者在電話裏的生離死別。

封城期間的人間百態,全都濃縮在小小的車廂裏,王利幾乎不怎麼離開駕駛座,卻也像把這座城市走了個遍。

接觸最多的是一位70歲的奶奶,每週需要做三次透析,都是王利在接送。她們還互相加了微信,一直保持着線上的聯繫,奶奶經常關心她。

也有感到累的時候。每天醫院-社區兩點一線的生活,眼前空曠的路況,都曾讓她無比壓抑。封城令下得急,但有些變化得在日復一日的生活中才能咂摸出滋味來,當終於真切理解這些變化的意義時,崩潰就來了。

為了讓自己無暇顧及這些壓力,王利讓自己每天都保持高負荷運轉,既能幫到更多的人,又省掉了恐懼與悲傷的時間。

夥伴的鼓勵也推動着她堅持下去,負責同一社區的另外兩個師傅經常給她安慰與幫助,靠着這種“戰友情”,他們撐了下來。

3

底 色

王利的故事在劇裏被辜勇演繹,但在現實生活中,她的勇敢並不算“孤勇”。

武漢關閉離漢通道後,滴滴車隊僅在當地就有1600多名志願者司機,他們分散於城市的各個角落,總共為16家醫院、402個社區提供了65萬次服務。全國15個城市有近16萬名的司機自願加入了滴滴醫護車隊,累計服務37987名醫務工作者,行駛總里程超過1500萬公里。

正常時期,這些司機隱匿在各色車輛裏,車輛又淹沒在聲勢浩大的車流中,他們構成川流不息、車水馬龍的現代景觀,卻不曾被真正看見。

在公共討論中,圍繞他們的概念甚至都比他們擁有更高的可見性,共享經濟、網約車、大數據,這些概念似乎更符合這個時代流行和鍾愛的那個部分。

當然每天都會有乘客“看到”他們,甚至説上一兩句話,但作為多維立體、具有主體性的人,他們始終徘徊在大眾視線的輻射範圍之外。

**社會對他們經濟屬性的重視超過社會屬性,**這種偏向的結果就是,我們時常關心這個行業在就業、收入以及經濟結構上創造的價值,卻忽略了他們從社會,甚至從個人的角度為我們帶來了什麼。

當週圍熱鬧的一切驟然退潮,曾經隱形的羣體慢慢顯露出他們的底色。曾經他們是推動城市齒輪轉動的潤滑劑,疫情期間,他們是維持着這個社會最後一絲“正常”的強力膠。

就像劇裏的台詞:“我們就是一羣最普通的人,每天干着最普通的事,但是當這個世界都停下來的時候,我們還能堅持做最普通的事,那它就有了不一樣的意義。”

王利説,春節到現在,自己對家裏人感到最愧疚。當初在疫情最嚴重的時候留在武漢,還做着那麼高風險的工作,她一直瞞着家人,不敢告訴他們,也沒有回家過年。

每天接觸形形色色的易感人羣,甚至是確診患者,她不知道如何跟家人開這個口。

《在一起》研評會上,王利説道,當從光谷三院接一位痊癒的92歲老人回家,老人慢慢扶着輪椅站起來時,她頓時又覺得一切都值得。堅持這麼久,就是奔着這一份希望去的。

“最想感謝自己。”當被問到最想感謝的人是誰時,王利很直爽地答道,“感謝自己的勇敢吧。”

這是一個自信又可愛的回答,讓人想起人類學家項飆所説:“他們也渴求看到自己是一個歷史主體,看到成敗背後的道理,看到自己和社會整體的關係。他們希望看到飽滿的自己。”

疫情期間,這個羣體表現出高度的機動性、組織能力、獻身與實幹精神,他們的價值已經超越任何一公里的運輸能力,他們是歷史的積極參與者、建設者。

復產復工後,王利還是每天跑滴滴,生活跟以前相比沒有太大變化,只是心中的責任感更重了。她説,經過這次,她已經把武漢當作第二故鄉。