為什麼説拜登贏了大選,輸了美國製造業?_風聞

酷玩实验室-酷玩实验室官方账号-2020-11-11 08:05

今年的美國大選落下帷幕,相信大家也看過不少關於大選的段子了。

不光是中國人編段子,“新總統”自己也拿大選打趣。

10月7號,副總統候選人辯論時,一隻蒼蠅落在了特朗普副手彭斯的頭上。

拜登團隊迅速蹭了一波熱度,第二天就推出了一款售價10美元的蒼蠅拍。

在特朗普與拜登首場辯論會的兩天前,拜登團隊就開售印有“我繳納的所得税比唐納德·特朗普還多”的T恤。

特朗普團隊推出的口罩周邊

兩黨候選人團隊把創意迅速轉化成產品,也意在凸顯背後的“美國製造”。

比如拜登應援官網的產品,均出自一家名叫Bumperactive的印刷公司。

應援商品“美國造”,也是想表達他們提振美國製造業的信心。

拜登出生在賓州鐵鏽城市斯克蘭頓,長期把自己塑造成美國工人的捍衞者。

跟特朗普競選辯論時,拜登説要增加3000億美元政府投資用於技術研發,未來將投資4000億美元在新能源汽車上,以確保清潔排放。

不過這還沒上任呢,在他的競選官網上,承諾購買清潔能源汽車的開支就“縮水”到幾百億美元(tens of billions of dollars)。

他説通過強化“買美國貨”政策,可以在美國製造業創造至少500萬個新工作崗位。

但是美國製造業的“復興”,是換個總統就能解決的問題嗎?

最近還有件很狗血的事情,就是富士康跟美國威斯康星州政府嗆了起來。

2017年,特朗普盛讚富士康在美國的這第一個廠是“世界第八大奇蹟”,100億美元的投資,能創造13000個就業機會。

但是雷聲大雨點小,畫下的一張烙餅到頭來就剩了個油渣兒。

原本承諾的用於40寸以上電視的10.5代大型LCD屏幕工廠,萎縮成一個第6代小型LCD工廠。

原本承諾的創造13000個工作機會,到2018年底是178名全職員工,到2019年底依然只僱傭了281個人。

富士康説廠我建了,此前承諾的近30億美元租税減免該兑現了;

州政府説你們就是來騙補貼的,不給。

結果富士康投了7.5個億,州政府投了3個億,誰看誰都孫子。

上半年這個廠閒得都開始生產呼吸機了。

富士康美國工廠是美國製造業的一個縮影。

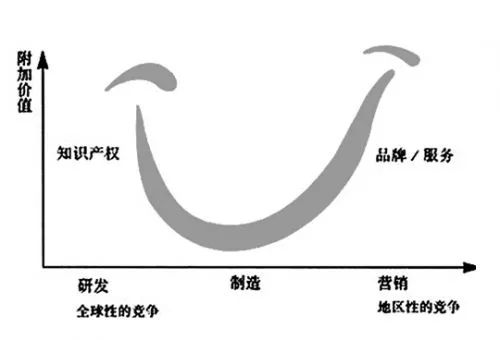

在我們這代人的成長曆程中,很多人告訴我們,美國製造業是高端的、先進的、創新的,中國製造業是低端的,是處在“微笑曲線”底部的。

通過把低端製造“外包”給中國,美國人專心去做更賺錢的業務了。

而今天我要説,這個謊言騙了中國人30年。

iPhone背面印有“加州蘋果設計,中國組裝”

不是説中國製造站在兩端,處處都比美國強了,而是説“在這裏創新,在那裏生產”可以取得成功本身,就是西方告訴中國人的一大謊言,也是美國製造衰落的真正原因。

美國製造業(不管它最終在哪製造的),作為一出超大型實景“工業試驗劇”,是失敗的。

而無論是特朗普還是拜登,想要挽回這一局面,都是件比登天還難的事情。

從1965年至2000年間,美國的製造業就業人數一直穩定在1700萬左右;

但從2000年到2010年,減少了580萬人。到2016年僅為1230萬。

2019年美國對外貿易逆差(進口比出口多)6168億美元,而其中“高端”先進技術產品(包括光電子、生物科技、柔性製造、高新材料、航空航天等10大類)的貿易逆差高達1327.9億美金(約合9263.7億人民幣)。

而今年僅前9個月,這一逆差就已追平去年全年,達到1319.2億美金。

2000年,美國先進技術產品進出口基本平衡,但此後20年,出口增長了60%,而進口增長了124%。

所謂的高端製造業,美國同樣沒掙着錢。

計算機和電子產品構成的製造門類是1990-2010年絕對失業人數最多的門類,76萬人被辭退,位居其後的是服裝製造業,裁員71.9萬人。

過去,中國人常説10億雙襪子,才換回來一架大飛機。

而美國人的説法是:整個美國賣給國外的飛機利潤,全部被電視機的貿易逆差直接抹平。

2011年,美國的半導體公司為美國創造的收入,抵不上進口化妝品的支出。

美國(高端)製造業衰落的根源到底是什麼?這是個老奶奶能懂,而經濟學家不懂的道理。

在電視劇《手機》裏有這麼一場戲,嚴守一在農村的奶奶來了北京,看着窗外的景觀燈火通明,就問旁邊的費教授(陳道明飾)説,這得費多少電啊,國家都不管管啊?

費教授説:奶奶,這電還必須得點,只有點了電,電力工人才能掙着錢,才能買菜買飯,這樣農民兄弟又能掙着錢。

這段對話大致概括了製造業對於一個國家的意義。

美國人總覺得,製造業不是發達國家應該一直乾的事兒,不體面,服務業更體面。

就像人不能一輩子種地(第一產業),要進大工廠(第二產業);

不能一輩子髒兮兮地當工人,要穿西服當白領(第三產業),發達國家最後留下的都應該是體面的工作。

鍋碗瓢盆這種物件,哪兒便宜就應該上哪兒生產去,而生產過程所需的知識微不足道,而且很容易被複制。

後工業社會根本就沒有必要製造任何東西,而且可以進口他們所需要的一切工業產品。

從1980年代以來,美國政商界達成的經濟共識是,去工業化是經濟健康的標誌而不是衰退的標誌。

但他們錯了,他們忽略了老奶奶搞明白的一件事——點燈用電不是最重要的,重要的是電力工人和種菜大哥有活計幹,手藝才不會散。

因為有人在大街上點燈,電力工人就保留着通電的手藝,而他可以用他的手藝,給偏遠農村裝高壓塔,給企業機關做室內照明;

因為電力工人需要吃飯,農民大哥就保留着種地的本領,而他可以用他的手藝,給其他任何一個工人種糧食。

自己國家能做出幾萬個鍋碗瓢盆拿來販賣不是最重要的,要的是上下游做鋼材、做塑料製品的那個手藝不散。

手藝不散,飯碗就不會丟,國家的發展就不會停。

這是一個國家明明靠進口沒問題,卻還應該保留製造業的真正原因。

一個訓練有素的產業工人,他可能今天在一汽做燃油車,明年就去了比亞迪做電動車,後年又去了三一重工搞挖掘機。

而億萬個這樣的工人,他們的手藝,他們的經驗和知識,既是他們碗裏的財富,也是一個國家的財富。

在學術界,這種“你也能拿來用,我也能拿來用”的製造業本事,叫“產業公地”。

對於任何工業行業,比如汽車行業,在某個特定地區的汽車製造商都需要從共同的供應商和人力資源“汲取營養”,這些工業資源可以和很多企業共生共榮。

而一旦“草場”荒蕪了,不僅牛吃不到,羊也吃不到。

比如如果精密加工零件供應商的技術水平變弱,或者一流的機械工程師的人數變少,那麼有此需求的公司都將遭受損失。

美國製造業“魂飛魄散”,散的不是電視機、冰箱造不出,而是“產業公地”撂了荒。

哈佛商學院教授加里•皮薩諾對美國先進信息技術部門進行了考查,發現最新款的 Kindle無法在美國製造。

柔性電路連接器和控制器、鋰電池、無線網卡和塑料外殼都是在中國大陸生產的,電泳顯示器則是在中國台灣生產的。

美國除蘋果外每一個品牌的筆電和所有移動設備現在都在亞洲設計。

皮薩諾評估了美國發明的先進技術現狀後得出結論,先進材料、計算和通信、可再生能源技術和存儲、半導體和顯示器產業已經發生嚴重的轉移現象,而且,每一領域的下一代技術都面臨迫在眉睫的轉移。

這解釋了為什麼美國自2002年以來每年都出現先進技術產品貿易赤字,並且年年赤字超過1000億美元。

繼續聲稱“美國將通過先進製造業彌補其製造業衰退”,只是一種託辭,過去十年的經驗説明,美國的實際問題比美國人承認的要嚴重得多。

21世紀的頭十年裏,美國製造業就業人數減少了三分之一,64000家工廠關閉。

在過去50年裏,製造業佔美國GDP比重,從27%下降到11%。

為什麼美國人任由製造業撂荒呢?

因為在美國人眼裏,“創新”才是美國製造體系的傳統藝能,而“製造”只是創新的附庸。

美國近200年來很多重大的工業創新制造,背後都是美國國防軍工體系在做支撐。

18世紀末,為了面對跟法國的戰爭,美國一個軍火商第一次生產出1萬支標準化步槍。

此後50年間,美國政府不斷對馬薩諸塞州和弗吉尼亞州的聯邦兵工廠進行大規模投資,開發新方法來製造“可互換零件”的武器。

這些武器使用測量儀、固定裝置、檢驗裝置,用專用機器切削木材和金屬。

這些精密工具製造者開發的金屬加工工具,對製造複雜紡織機械同樣非常重要。

而在兵工廠和縫紉機廠成長起來的工程師隨後擴散至傢俱、鎖具、時鐘、自行車、機車等製造行業,並最終進入汽車行業。

普拉特•惠特尼公司(Pratt & Whitney)最初為槍械公司和紡織機械公司製造加工工具,後來進入了航空發動機製造領域。

每一個產品的背後不僅僅是一組物理零部件,還隱藏着一整套可促成該產品產生、製造和交付的技術和組織能力——這説明技術能力在各行業間具有“溢出效應”。

軍工的“產業公地”大大提高了生產效率和通用性,最終成就了早期的“美國製造體系”。

一戰之後,面對德國、日本和英國飛機先進技術的全球競爭,軍方支持了一系列不斷改進的飛機原型。所以到二戰時,美國的軍用飛機性能超過了德國軍用飛機。

美國開發的遠程轟炸機技術直接惠及民用航空運輸設計,由軍方支持的技術經常直接轉移到民用上。

到信息時代,軟件的早期開發也是由國防需求驅動的,80年代初,國防仍佔據了軟件市場的一半以上。

美國個人電腦的早期開發也是美國國防高級研究計劃局直接資助的,所誕生的第一台個人電腦Alto直接啓發了喬布斯推出蘋果電腦。

由美國國防部領導的產業革命,目的不是為了提高美國製造業水平,而是為了解決一系列當時遇到的難題所必須攻克的技術挑戰——

要對付德國人,對付蘇聯人,應付信息戰,我們需要做出來什麼?美國的創新制造,從一開始就是圍繞着挑戰來組織創新。

製造業本身根本不在國防部的創新議程上,美國人眼中的創新也並未涵蓋生產技術和工藝流程。

美國政府對應用研究的資金支持落後於基礎研究

而且早在19世紀末,美國就超越英國,取得了世界生產的領先地位,這種持續了100年的領先地位使美國認為一切都是理所應當的,他們不需要關注製造業。

福特T型車裝配線

美國假定製造業總是與我們同在。製造業好與不好,是“桃李不言,下自成蹊”的事情,不用操心。

美國搞這一套軍轉民的創新模式叫“延伸管道”,美國在航空、電子、核電、航天、計算機和互聯網的創新發展,無不如此。

美國聯邦政府和麪大量美國公司都沒有認識到產業公地的重要性,放任了許多本地產業公地的衰退。

這是理解美國製造業後來一直衰退的關鍵。

美國人只看到了工廠流水線上的“生產時刻”。

就像跟人學做飯,你只學炒菜,買菜、洗菜、擇菜、切菜的本事全沒看見。

真正的製造業是一個“沙漏”,生產時刻是中間最細的部分。

“灌入”生產時刻的部分是一個更大的就業基數,包括從事資源工作的人、大量供應商僱用的人員,工業公司裏的科學家和工程師。

從生產時段“流出”之後是那些在分銷系統、零售以及產品生命週期中工作的人員。

沙漏頂部和底部的就業遠遠大於生產時刻的就業。

製造業中為最終生產製成品的每1個全職工作,會在非製造業中創造3.4個全職同等崗位。

而最終製成品的製造業增加值每增加1美元,經濟中其他地方的增加值就會增加3.6美元。

所有這些“製造業相關”的增加值和人員,佔美國GDP和就業人數的三分之一,而不是十分之一。

製造業衰落,不是11%的美國經濟衰落,而是美國三分之一的經濟在衰落。

美國已徹底喪失/瀕臨喪失的生產能力包括但不限於:電子顯示屏、鋰離子電池、多晶硅太陽能電池、個人計算機、硬盤驅動器、高級合成材料、高級化妝品、集成電路包裝材料……

而美國想靠服務業彌補製造業“窟窿”,也純粹是痴人説夢。

美國增長緩慢的服務業貿易順差(2019年為+2492億美元),跟持續增長且規模龐大的貨物逆差(2019年為-8660億美元)根本無法相提並論。

德國學者發現,發達國家裏,生產製造佔GDP比例越大,貿易順差佔GDP的比例一般也越大,像美國這種逆差頂天的,在發達國家裏都是倒數。

紐約大學的邁克爾•斯賓塞發現,如果把美國工業劃分為“可貿易部門”和“不可貿易部門——

比如房地產、理髮、修車、餐飲都是本地生產本地消費的“不可貿易”產品服務,

而製造業、農產品、旅遊、商業銀行是可在另一國消費的“可貿易”產品服務,

結果發現1990-2008年,美國97.7%的就業增長都來自不可貿易部門,而可貿易部門就業幾乎沒有增長。

這也就解釋了為什麼美國家庭收入中位數,2000年是69822美元,2015年是70697美元,幾乎沒變。

因為過去製造業是美國只受過高中教育的(白人)男性,達到中等收入、實現階級躍遷的主要方式。

但1990年至2013年間,白人男性高中畢業生的收入中位數下降了20%,他們當中完全不工作的男性比例從11%上升到18%。

這羣人的飯碗,很多都被海外搶走了。

不是我們搶,是美國人自己讓出來的。

40年前,當美國的消費電子企業決定將那些“成熟”產品的製造工廠遷往亞洲(日本→韓國→中國大陸和台灣地區)的時候,誰能料想到這一決策會影響到未來電動汽車中最重要的部件一一電池在哪裏生產呢?

因為大量消費電子產品製造遷移到亞洲,越來越多的亞洲企業希望得到緊湊型、高容量的可充電鋰電池。

這推動了中國的寧德時代、韓國的LG化學、日本的松下,讓亞洲成為電池領域的創新中心。

雖然鋰電池技術發源於美國,但亞洲在研製上逐漸佔據了主導地位,進而推動亞洲企業成為電動汽車可充電電池的主要供應商。

多少美國工人的飯碗,是以美國政商精英都料想不到的方式被“拱手讓人”的。

你以為你倒的是洗腳水,結果你連孩子帶盆一起倒了。

英特爾的創始人安德魯•格羅夫説:“我們不僅丟失了不計其數的工作,還打破了技術演進的經驗鏈條……如果我們今天放棄’商品’製造,到了明天,就會被鎖在新興行業的大門外。”

曾經你愛答不理,如今你高攀不起——製造“普通商品”和創造新的高科技未來之間,從來都沒有絕對的界限。

過去美國人説中國“偷”他們的技術和知識產權拿去搞製造,但這解釋不了,為什麼美國對日本、印度、印尼、菲律賓各國在“高技術製造業”上也全都是貿易逆差。

美國“可以”脱離製造環節開展創新,只在一種情況下成立——就是“攢電腦”式的製造:當一種工藝發展程度很高,整合產品設計與製造的價值很低的時候,製造環節適合“外包”。

四種產品情況只有一種適合“外包”

而當工藝本身就是創新,或者工藝升級迭代速度很快的時候,都不合適把製造業“外包”出去:

比如單反相機,集成了光學、機械和電子工程技術,製造工藝還在快速發展,所以每個很細小的工藝變化都會對產品產生重大影響。

再比如大飛機,波音有一次把鋁合金換成碳纖維材料的時候,整個飛機重新設計返工了一遍。

但凡一種製造手藝像學中餐一樣,得手把手地“做中學”、“做中創”,它就不適合把創新和製造環節分離開來,因為大量手藝上的創新和改進是在製造環節發生的。

當被問到“創新具體怎樣影響你的勞動力”時

80%企業主選擇“新的製造過程”

64%企業主選擇“新的產品開發”

大量研究表明,企業決定在哪兒生產的首要考慮因素,不是勞動力價格,不是原材料價格,而是產業工人的技術技能。

27.8%的企業主首選“獲取合格人才”

美國車橋(American Axle & Manufacturing)是美國著名的汽車配件商,他的老闆講過這樣一個故事:

他們給凱迪拉克一款車生產的新型電子扭矩分配裝置出現了問題,導致儀表板上的燈不停閃爍。

他們把裝置逐步分拆,尋找原因,一直追溯至位於德國南部山區的一家四級供應商(上游爸爸的爸爸的爸爸的爸爸),這家供應商生產一種比鉛筆橡皮頭還要小的部件。

就是這個價值不超過25美分的部件,卻對6萬美元汽車的質量造成了隱患。

公司派了一個工程師住到了德國,而廠商用了一個月時間才徹底解決問題。

波音公司CEO詹姆斯•邁克納尼説過這樣一段話:

“在過去15年的時間裏,我們經常像旅鼠一樣,始終在以降低成本的名義在全球範圍內不知疲倦地拓展供應鏈,最終造成企業攤子鋪得過大。”

“但是在忙忙碌碌當中,我們往往會在不經意之間失去了對質量和服務的把控,在另一些情況下,我們又會低估本國勞動力的價值。”

問題是既然如此,為什麼他們還要盲目地生產“全球化”?

因為金融壓力。

從80年代開始,來自金融市場最大化短期回報的壓力,導致大型公司剝離盈利能力較差的業務,關注“核心能力”——因為“輕資產”公司能獲得更高的股票估值。

很多公司最先剝離的是生產環節,讓企業債務減輕,人員相應減少——因為製造轉移到了海外。

企業也避免投資於直接收益較少的領域,包括在職培訓。

曾經大企業因製造網絡的勾連而“罩着”中小企業的“熱帶雨林”生態被破壞,具有“互補能力”的聯繫網絡日益鬆散。

像IBM這樣的美國大型跨國製造企業,或許還有能力跟上創新前沿,但是美國25萬家中小型製造企業缺乏這種能力。

中小型製造企業佔美國製造業企業總數的86%,僱用了超過一半的製造業員工,生產了超過一半的製造業產出,但“它們基本上不在我們的創新體系內。”

2014年的調查顯示,這25萬家企業中,只有3702家的員工超過500人,三分之二公司的員工人數不足20人。

他們是跟着大企業“一榮俱榮、一損俱損”的小嘍囉,是產業公地的受益者(吃草的羣羊),卻沒有能力“開墾”出大片牧場。

所以樹倒,猢猻就散了——很多美國中小製造企業選擇把總部遷往亞洲,離終端製造企業和消費市場更近。

在評估美國製造業衰退時,美國人經常找的理由是:發達經濟體不可避免會出現製造業就業下降和製造業衰退。

但德國狠狠地打了美國人的臉。

即便是跟中國做貿易,直到2018年,德國一直保持着對華出口順差,2019年才出現137億歐元的小幅逆差。

即便今年受疫情衝擊,德國對所有國家一直都保持着出口大於進口的順差局面。

理解德國製造,對於理解“產業公地”對國家製造業的重要性有很大幫助。

德國西南部有一個黑森林地區,過去以製造高精密機械的鐘表而著名。

今天,在黑森林地區有超過400家醫療技術公司,它們都是由製造傳統的精密機械起家的,有的甚至直接從鐘錶製造商轉型而來。

跟美國不同,德國有眾多的“隱形冠軍”企業,也就是行業內世界前三、營業額低於50億歐元、卻不為人知的(中小)企業。

德國30家最大的上市企業,總共能創造160萬個崗位。

而德國的隱形冠軍企業僱用了140萬人,旗鼓相當,且每年新增就業10萬人。

他們在海外開分公司創造新崗位,一點也不耽誤在國內創造就業。

搞攝影的都知道蔡司鏡頭,這家公司的總部在德國小城上科亨市,全城7800人,在蔡司上班的有4000多。

這些隱形冠軍企業會拿出6%的銷售額用於研發,是世界上1000家研發最強企業的1.66倍。

他們不光產品自己製造,連機器和原材料都恨不能自己搞定。

德國做狗鏈子(flexi)、做圖釘(Gottschalk)的企業,堅持只通過自家的機器生產。

做鉛筆的企業(Faber-Castell),自己種木材。

做浴缸的(Kaldewei),從模具衝壓到搪瓷材料塗層全做。

一家做門窗(Hoppe)的老闆説:“我們只開發和生產自己需要的機器,這些機器從不賣與他人。10%的員工都在忙活這個。”

一家做電池外殼的老闆説:“為了能夠保持世界市場領導者地位,我們需要生產和研發部門持續的相互配合。只有在個別情況下可以在安靜的小房間裏單獨進行研究,研發工作一般需要靠近生產。”

而員工培訓方面,德國平均每個隱形冠軍企業有180名學徒工。

一家做印刷設備(Kolbus)的老闆説:“我們生活在一個縣城裏面。對我們來説,除了加強我們的內部培訓之外,我們別無選擇。”

美國人嚷嚷工人太貴了,但德國製造企業的勞動力工資,比美國製造業工人工資還要高出60%以上。

這些隱形冠軍企業的離職率是2.7%,而美國的這一數字是19%。

這意味着8年之後,隱形冠軍80%的員工還留在公司。他們維持競爭優勢的關鍵就在於穩定的高技能員工隊伍。

而這些隱形冠軍企業下的功夫沒有白費,他們的税後利潤率高達8%,財富500強企業的利潤率只有4.7%。

德國(員工<500人、營收<5000萬歐)的中小企業數量佔德國公司數的96.6%,僱用了近60%的工人,貢獻了60-70%的出口量。

而中小企業的學徒數量佔全國150萬學徒的82.2%,就像德國經濟事務和能源部所指出的,中小企業正在“培訓整個國家”。

而員工人數少於250人的公司,其研發投入是擁有250-499名員工公司研發投入的兩倍以上。

當美國人一次又一次説“發達國家製造業將來一定會怎樣怎樣的時候”,德國在每一個維度上打美國的臉。

美國2003-2013年的學徒人數

從48.8萬降至28.7萬

今天的美國,正在試圖用一些方法來“挽回”製造業體系的衰落。

這其中包括了美國政府支持全國範圍的學徒計劃,為社區大學提供資助,向僱傭熟練工人的公司發放税收抵免和貸款等等。

《美國先進製造領導力的戰略報告》中有這樣一句話:

“最為重要的一點是,製造業再也不能從任何價值鏈分開,各個環節必須緊密連接在一起。”

美國政府還設立了很多新機構,組織大學帶頭開展“先進製造”的新技術研究。

美國的學徒人數也確實在漲,但作為一個人口4倍於德國的國家,全國學徒總數只相當於德國每一年的新增學徒數(50萬+)。

和德國長期的培養模式不同,“美國製造創新網絡”是政府2016年開始,為期7年的投入項目,很多項目第8年就斷奶。

這麼多荒蕪的產業,是不是7年就能扶起來的?從學術創新到產業應用的“創新裂隙”又能不能填上?這都很難説。

通用電氣CEO傑夫裏•伊梅爾特就預見到:“重新創造就業,只在某些行業可行,但絕不是所有行業。”

況且今天美國的新一代年輕人(52%)不願意從事製造業,“嬰兒潮”一代(1946-1964年出生的8000萬人)老員工又面臨退休。

雙重疊加下,根據德勤的測算,從2018到2028年,美國需要填補的製造業空缺達到240萬人。

美國一家企業高管表示:“我們沒有足夠多合格的求職者來填補我們的空缺,我們就很難完成客户要求我們完成的訂單。”

而現在美國“填補”一個熟練工平均需要93天,填補一個工程師需要118天。

“技能缺失”預計會在10年內,給美國GDP帶來2.5萬億美元的損失。

在拜登的競選官網上,寫着這樣一段話:

“拜登要做的不僅僅是挽回因新冠肺炎和特朗普的無能而失去的工作,他還將在全美創造數以百萬計的新的製造業和創新工作。”

“拜登的全面製造和創新戰略將以我們自二戰以來從未見過的方式調動聯邦政府的資源。”

“其他國家應該購買(should be buying)由美國工人生產的下一代電池技術和電動汽車。”

拜登計劃確保未來由全體美國工人“在全美國製造”

奧巴馬和特朗普曾經誇下的海口,言猶在耳。

拜登要清楚,他面前的美利堅缺失的,不是一兩個產業,而是一整片產業公地,是一整片熱帶雨林。

就像喬布斯曾對奧巴馬説的:“那些珍貴的製造能力一旦轉移,就永遠不可能回來了。”

美國經濟顧問委員會的前任主席勞拉·泰森(Laura D’Andrea Tyson)給“國家競爭力”下了一個定義:

“一個國家在使其公民的生活水平持續上升的同時,生產產品和服務的能力能夠經受住國際競爭的考驗,這種能力就是國家競爭力。”

諾貝爾經濟獎得主斯蒂格利茨認為,美國就是一個“精英有,精英治,精英享”(of the 1% , by the 1%, for the 1%)的國家。

而這1%的精英“有一樣東西是他們用金錢買不到的:他們自身的命運同樣取決於其他99%的同胞生活在何種狀態。”

誰能指望拜登呢?美國製造業花40年丟掉的東西,或許再花40年,也未必撿得回來。

拜登啦,等也拜登!