這也是我自己的心情寫照——總得抓住點兒什麼,哪怕只是一株假草_風聞

观察者网用户_239515-2020-11-17 10:31

來源:一席

杜蒙,藝術家。

在這十年中,我很多次很多次想放棄做玻璃,因為有時候真是找不到做下去的動力。但是每當有人跟我説,在我的作品中體會到了那種特別細膩的情感和記憶的分量的時候,我都會覺得我能夠用玻璃這樣一個既堅強又脆弱又敏感的材料去做創作,真的是太好了。

玻璃天性易碎,但即使破碎,也會以另一種方式重新發出光芒。

玻璃物語

2020.9.26 廣州

大家好,我是杜蒙,今年正好是我跟玻璃打交道的第10年,特別感謝一席邀請我來跟大家分享我做玻璃的故事。

其實好多人問過我:「你當初為什麼會去學玻璃?」我本科學的是平面設計,當朋友們知道我研究生選擇了玻璃專業的時候,都覺得特別匪夷所思。

2008年的時候,我第一次去了美國,也是第一次在美術館裏看到藝術家用玻璃做的巨大的裝置。當時我身處這個黑暗的空間,看着眼前這條大船和上面巨大的彩色玻璃球,我有點不敢相信這是真實的,它看起來非常夢幻。

▲ Boat Room, Dale Chihuly, de Young Museum,2008

那之後我就對玻璃產生了極大的興趣,很想知道玻璃到底是怎麼做出來的。

我的工作環境一般都是非常高温的。這個設備叫重熱爐,用來對玻璃進行反覆加熱。它運行的温度一般在1000度左右。大家也能看到照片裏這團呲出來的火焰,真的是挺燙的。

在工作的時候,我也需要去學習和了解怎麼樣用不同大小的火焰來對玻璃進行加熱和塑造。還有的時候,我需要全副武裝,穿着這種隔熱的防護服去打開窯爐,看玻璃在不同温度下的變化。

這些照片都跟火有關,看起來像魔法加成,特別酷炫。但其實我更多時候面對的日常,是這種忙活了大半天碎成一地渣的慘烈景象。我覺得玻璃有它自己的脾氣,有時候會特別不想和我合作。總的來説,它是一種對新手不太友好的材料。

除了這種自然狀況下會發生的意外,我也經常給自己立flag。比如有一天,前一秒我特自信地説,灌完這個模具我就可以回家睡覺了,結果下一秒石膏就裂了一個大縫,裏面滾燙的蠟都潑到了我身上。這條圍裙上和我的腿上都是蠟。所以其實一件玻璃作品在誕生之前,要經過無數次的失敗,也會有各種各樣的意外狀況。

我覺得玻璃身上有很多對立的特質。成型後的玻璃非常純淨,像冰一樣晶瑩剔透;但是在製作的過程中,卻要經歷反覆的高温和火焰的不斷淬鍊。

在火焰之下,玻璃像蜂蜜軟糖一樣非常柔軟;可是冷卻之後,它會變得有稜角,很堅硬,也很脆弱,如果碎了,它鋒利的斷口有可能會劃傷我們的皮膚。但我覺得它本質上還是一個很柔軟細膩的材料。

01

10年前,研究生開學第一天,我第一次走進吹玻璃的工作室。工作室的英文名叫HOT SHOP,顧名思義,裏面的一切都特別燙。

▲ 吹制工作室(HOT SHOP)

我記得那天剛邁進去,就感受到一股撲面而來的熱浪。眼前是汗流浹背的同學,還有橙紅色的火焰和玻璃交織在一起。我整個人都懵掉了:開學第一天就是這個陣仗,我以後要怎麼學下去?

那天我也很想給大家幫幫忙,但我連工具都認不全。後來我才知道,我是我們工作室裏招進來的唯一一個沒有任何專業基礎的學生。

我臉皮很薄,不希望自己成為大家吐槽的對象,就經常等大家都回家了以後一個人留在那兒練習。但我還是練不好,而且我特別緊張,因為很熱的玻璃在室温條件下會迅速地降温,很容易破碎,那個時候我完全掌握不了它。

大家的性格也會很直觀地反映在吹玻璃的過程裏。有一次我給一個同學當助手,不小心操作失誤,她做了四個小時的作品就在我面前咵嚓一下粉身碎骨了。她可能那天心情也不好,把工具摔了,對大家爆了粗口。

那之後我覺得吹玻璃真是太可怕了,又燙又容易受傷,大家情緒波動也很大。我覺得我什麼也做不了,什麼也想不通。後來我就去了鑄造工作室。

▲ 鑄造工作室(KLIN SHOP)

鑄造跟吹制挺不一樣的,它每個工序都比較耗時間,很需要耐心。但它對新手非常有親和力——至少在這個房間裏,所有的工具和材料我都可以上手觸摸。

鑄造也特別有意思,特別像在做實驗,比如説不同的玻璃料的顏色配比,在不同的温度下燒出來都是不一樣的結果。我覺得它比較適合我這樣的慢性子,也讓我慢慢看到了自己的進步。

在第一學年的最後一個學期期末,我做了一組人像,她們都低着頭閉着眼睛,一副請勿打擾的樣子。那時候的我差不多就是這種狀態,因為有語言的屏障,技術也不怎麼好,就不太愛説話。

這種狀態促使我把想説的話轉化成視覺語言,讓作品來替我説話。但是燒這件作品的時候,我經驗不足,降温降得太着急了,就導致它身上出現了很多像疤痕一樣凹陷進去的部分。

當時我心情特別複雜。我拆開石膏一看,就知道沒燒好,但是我捨不得就這麼把它砸了扔掉。我就看着它,我覺得這種燒得不完美的狀態才是我這一年最真實的反映。所以就算有瑕疵也沒關係,應該順着它走,去找到一個適合它的解決辦法。

後來我在校園的角落裏找到了這樣的小乾花。

我把它帶回了工作室,用蠟和玻璃在它的外表進行了加固,然後把花瓣一片片取下來,補到了這個人像的疤痕上。

▲ 消逝,2011

這個過程特別治癒,好像我用自己的方式幫它撫平了傷口,我也更喜歡這件作品了。我開始覺得做玻璃或者説做很多事情都不需要太較勁——有時候問題或者瑕疵出現了,順着它往下走也許會有意外的驚喜。

鑄造玻璃有一種半透明的質感,我覺得它很適合去表達一種介於虛與實之間的狀態,它很適合記錄逝去的事物和情感,包括記憶中很模糊的一些情景。當光線穿過作品的時候,可以看到它內部發出的微微的光亮,就像看到了它們的小靈魂被點亮了一樣。

02

在那之後,我開始做畢業創作。當時我特別想家,因為我從來沒有在北京以外的地方長時間地生活過,所以我想做一系列作品,去記錄我從小到大對北京的一些印象。

我把我平時穿的那雙小白鞋做成了模具,

燒成了一雙玻璃的小白鞋。

▲ 白,2013

小時候,我經常看見小燕子在房檐下低飛。在我的印象裏,小燕子總是跟北京這個城市聯繫在一起,我看到它就覺得很有家的感覺。我在展覽中也做了好幾只胖嘟嘟的玻璃的小燕子。

▲ 曉,2013

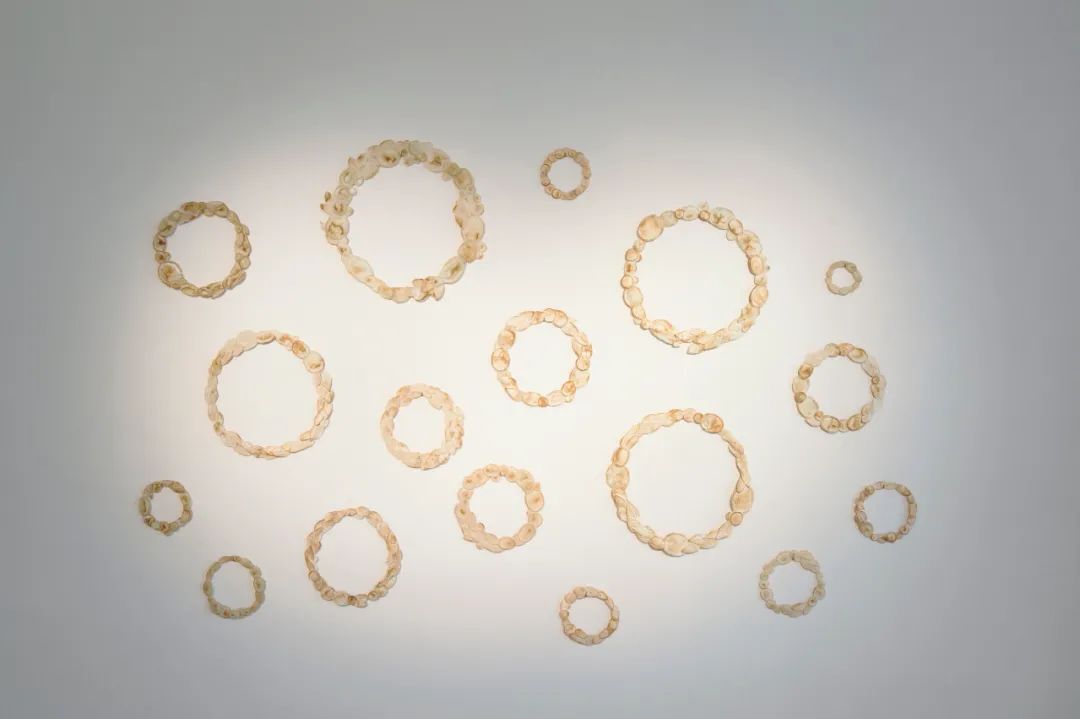

還有一組作品,想法來自於那些要被拆掉的老房子。老房子拆掉之前,會在牆上很粗暴地畫個大圈,裏面寫個「拆」字。我很想紀念這些被拆掉的房子,就做了很多像小相框一樣的圓片,因為我覺得相框裏承載的每張照片對於生活在同一屋檐下的人來説都是很重要的。我把這些小相框串聯在了一起,像「拆」字外面的圈一樣。

我也加入了一些植物的元素,讓它們看起來更像是祭奠用的玻璃花圈。

做這組作品的時候,我用了一個技法,叫做「粉燒」。它是把玻璃的粉末用很低温的條件燒在一起,那個狀態有點像糖渣兒融化以後剛剛好粘在一起的樣子。所以這時候的玻璃很脆,一掰就斷。大家也能看到上面的照片中間那個板子上碎掉的部分。失敗率還是挺高的。

燒這個作品的時候,也發生了一些小意外。玻璃在石膏裏面的厚度是不均勻的,所以它們會相互拉扯,天然地形成了這些殘破的部分。

但我看見它的時候覺得特別欣喜,因為我想表達的剛好是記憶通過時間不斷更迭、最終可能會消失的這個過程。

燒好之後,我用茶做了染色。粉燒的玻璃中間其實有很多小氣孔,它可以吸收水分再慢慢釋放,就形成了這種茶漬的痕跡。

一開始我是想在這些小相框裏面畫畫的,但我看到它天然形成的茶漬之後,我覺得我再做什麼都是畫蛇添足。玻璃也用它自己的方式和我一起完成了這件作品。

這是這組作品在展覽之後留下的唯一一張集體照。

▲ 念,2013

我本來的想法是把它們都帶回北京,掛在老房子外面,等什麼時候這個房子被拆了,它可能就跟着一起毀掉了。但很不幸的是,在一次作品運輸當中,因為包裝不當,它們全都碎了,碎得稀里嘩啦的。

玻璃的原材料是砂礫和岩石,所以有時候我覺得,破碎的玻璃就像塵埃一樣,終歸要回到自然中去。

作品這麼一碎,好像它們是率先知道了自己的命運,提前破碎掉了。

03

畢業創作結束之後,我特別幸運地留在了學校做駐地藝術家,同時我也教鑄造這門課程。我有了很多空閒的時間,就去做了一些新的嘗試。比如説我會把絲網印刷的技法用到玻璃上,進行層的疊加。

▲ 等候覺醒,2015

在不同層的玻璃燒在一起的時候,它會天然形成這種大小不一的氣泡。

我特別喜歡玻璃裏面的小氣泡,我覺得它們特別有靈性,而且是非常獨特的筆觸,這種筆觸是其他任何材料都不能夠替代的。

在駐地中有一年,我會每個月在我們家隔壁的公園裏面撿一塊石頭。我找到這些石頭的時候,它們有的在樹坑裏,有的被狗狗從泥土裏刨出來一頓玩耍,丟到了另外一個地方。我會把自己置換成石頭的視角:我在這待得挺好的,怎麼就被這個四腳獸給挪了個地兒呢?

▲ 高地回聲No.1,2015

我在這件作品裏也用了之前小相框的元素,但是在這裏,它更像是小鏡頭——一塊石頭很容易被人忽視,但它駐留在原本的地方,也在默默關注着面前的人來人往和四季變遷,只不過它不知道某一天會有一個外力把它換到另外一個地方,重新開始記錄。

我想用我駐地期間的一組人像來給大家介紹一下鑄造工藝的流程。

首先我們要有泥稿,再把它翻製成硅膠模具。硅膠模具有很大的韌度,可以捕捉到你原本的稿子上的所有細節。

之後我們就可以往硅膠模具裏注蠟,等於是把剛才的泥稿變成了一個蠟的稿。這一步其實非常關鍵,我們要把它修得非常仔細,它是什麼樣子,最後得到的玻璃就是什麼樣子。所以我也會做一些輔助的結構,像上面的牙籤還有底下的條條,都是為了幫助玻璃在高温的時候更好地流動,以及排出內部多餘的氣體。

在蠟稿完成以後,我們就可以在上面覆一層耐火石膏模具。之後要用高温的蒸汽,把裏面的蠟全部都蒸出來,所以有的地方也把這種方式叫做「失蠟鑄造法」,或者「脱蠟鑄造法」。

等蠟全部流出去之後,我們就可以把石膏模具倒置在窯爐當中,就是這個畫紅圈的地方,等着玻璃再流進去。我在這個模具的上方架了一個花盆,裏面放的就是我要用到的玻璃原料。等爐子升温到大概900度,玻璃就會漸漸融化,順着花盆底下那個洞流進石膏模具裏面。

在燒製到最高温度的時候,我會打開窯爐看看玻璃的狀態。

做這組作品的時候,我在修蠟那個環節裏卡了特別長的時間,因為我不知道怎麼樣讓幾個人像之間形成很好的過渡。

後來,我無意中用火燒到了蠟的表面,它融化了以後就流淌下來,我突然覺得這種感覺對了,特別適合它們的過渡。不同的材料特質就是會這樣帶給我不一樣的靈感。

我總共花了3年時間,做了5個人像,我給它們取名叫做《一日》。我覺得一日是一個時間單位,不論是以周,還是月,還是年,回看這當中的每一天的時候,其實我們都可以感受到自身的變化。

▲ 一日,2013

第一樽人像基本上是它原本的樣貌,只是裙腳的部分冒出了一個小小的枝條。到了最後一個人像的時候,它外面的裝飾漸漸融化了,取而代之的是這種新生出來的枝條。

這五個人像,其實代表了我留學那5年多時間裏的變化。雖然這些枝條長得很慢,但是它們一直都很包容我,陪着我一起在成長。

04

在駐地的三年當中,我還有一個很大的收穫,就是我覺得吹玻璃好像沒有那麼可怕了。我是一個很容易受環境影響的人,當時我遇到了非常好的老師和同學,他們的鼓勵幫我找回了之前碎成粉末的自信心。

這是我吹玻璃的狀態。可以看到好多的火。

我覺得自信心是個特別神奇的東西,慢慢地我掌握了很多以前想都不敢想的操作。當時覺得自己還挺厲害的,這不是都能做了嗎?

隨着技術越來越好,我也開始在玻璃表面上做很多不一樣的處理,去觀察它的光影。因為玻璃雖然是透明的,但是它的影子是非常豐富的。當時也想着,未來有機會的話要把這些元素用到自己的作品中。

在30歲那一年,我做了人生中第一個個展。在那之後我覺得我的生活需要一些變化,就決定回國了。這張照片是我在工作室門口,穿着我們工作室最有標誌性的隔熱的防護服,跟它合了個影,告了個別。

那之後我就踏上了新的旅程。2017年和2019年,我兩次去到了日本愛知縣,在那邊做了一個短暫的駐留。

我之前工作的地方都是在比較靠北的城市,雖然冬天又長又冷,但對我們做玻璃的人來説是很舒適的。到愛知是我第一次去一個比較靠南的地方工作,又趕上了梅雨季節,每天工作室的温度計大概都是40多度的狀態,我當時已經很崩潰了。

後來有一天,學生跟我説這個温度計壞了,指針指不上去了,其實温度應該更高。聽完這個消息,我整個人都不好了。

在日本的時候,我再次出現了溝通上的問題。我不會講日語,日本的學生也都比較靦腆,他們不講英文,所以我們只能迷之交流,就靠這些小漫畫來溝通自己到底想做什麼。

特別可愛的是,最後我們能一起把這些小畫都做成玻璃。在我的工作台上,這種奇怪的小東西越來越多。

在日本的時候,我很集中精力地去思考怎麼把吹制的元素融到作品中。所以我做了大量的實驗。有的時候我會把玻璃故意做得很薄,甚至把它吹破了再融合在一起,

再對着光去觀察它的一些肌理效果。

我把這些實驗品都帶了回來,想跟鑄造的部分做一些結合。我覺得這種玻璃表面的褶皺,特別像是人的皮膚,我就把它置換成了人像的頭。

後來做成了這樣兩兩相連的一系列人像作品。

▲ 你是否讀出了我的世界,2017

我覺得它們都是彼此的投射,在一邊你可以看到它外表的變化,在另外一邊你可以透過透明的皮膚看到它腦子裏的狀態。我當時用了很多人造的元素,這些花花草草看着特真,特別美麗,其實都是那種永不凋謝的假花。

這些人造材料跟玻璃這樣的天然材料結合在一起,它們的關係其實有點彆扭。那個時期我自己的狀態也是非常彆扭和糾結的,我總是懷疑自己的選擇,職業上的,生活上的,方方面面。好多事情我都判斷不出是非真假。

我想通過做這個作品去找到內心的平衡。後來做完了這些「塑料姐妹花」,我心裏總算鬆了一口氣。

2017年的冬天,北京的近郊發生了一場大火,帶走了很多人的家。我就在這個透明的充滿氣泡的玻璃球上,加了很多羽毛,做了這樣一組作品。

▲ 隻言片語,2017

我覺得他們像一隻只小鳥,他們的聲音可能很微弱,很容易被人潮嘈雜的城市淹沒,但其實他們每一個個體都非常美麗,不應該就這樣輕易地被忽視掉。

從日本回來之後,我也把當時迷之交流的一些插圖和我的創作整理成了插畫。我給它們取了個名字,叫《從前有一個故事》,因為我覺得他們特別像是故事書裏面的小角色。

做這個作品的時候,我大部分時間都靠肢體語言來溝通,所以它特別像是我動作和身體的一部分延伸。我就想用更擬人化的方式去呈現作品,讓玻璃看起來更像是身體的一部分。

在拍攝的時候,我也想盡量給每一個「角色」營造一個小的場景。因為故事的開頭雖然都差不多,但結局總有萬千種可能。我想讓大家在這些場景裏捕捉到一些線索,去想象故事的各種可能性。

比如這件作品的場面很像犯罪現場。這張照片是在順風車的惡性事件之後拍的。

這個作品的小手裏握着一顆特別有光澤的假珍珠。

其實我還在玻璃裏面封印了好幾顆假珍珠。它們不斷地被這些白砂打磨,慢慢褪掉了外面的光澤,暴露出了它們塑料的本質。

我跟攝影師還去了一個公園的水邊拍照。那天水浪比較大,公園裏的管理員大爺拿着喇叭一直喊,讓遊客趕緊遠離水邊。攝影師怕跑得太着急把作品砸了,就説先把它留在水邊。

我們倆離開了岸邊,回頭一看,一隻孤零零的小手在暗黑的亂石堆中,前面是湍急的水浪,後面是岸上圍觀的人羣。就那麼一隻手,舉着一株好像有點希望的小綠植。

我覺得那個場面非常魔幻。我特別喜歡那隻小手握住的那一株假草。那個場景加上那件作品,也是我自己那段時間的心情寫照。在那種環境下,總得抓住點兒什麼,哪怕只是一株假草。

除了置換人的頭以外,我也置換了鴿子的頭。這是我在翻模之前把蠟稿都拿出來拍了一個集體照,我覺得它們特別像是無頭鴿子在開會,你也不知道它們到底在聊些什麼。

後來我給它們安上了玻璃泡泡,裏面也放了很多假珍珠。家鴿其實可以飛得很高很遠,但是它們有歸巢性,最終還是會回到小小的鴿籠裏。那個籠子就是他們的家。

展覽的時候,我在展廳里布置了一個巨大的鴿籠。這個網留給觀眾看展的距離其實是很侷促的,所以站在這個網面前,他可能自己也不知道是我在看鴿子,還是鴿子在看我。

在側牆上我還開了幾個窺視的小孔,你可以從中看到籠裏鴿子的隱私,但是我覺得鴿子可能同時也在暗中窺視牆外的人。

05

這些作品和展覽結束之後,玻璃又帶我去了更遠的旅程。2018年夏末,我第一次去了蘇格蘭北部一個叫Lybster的小鎮,那個地方特別平——無論你往哪個方向望去,都是海平線或者地平線,我就感覺空間好像可以無限地延伸。

同年12月,我又到了波羅的海的拉脱維亞。這是當時冬季的里加灣,天空和水面好像連接到了一起。

我當時在一個非常靠北的城市,又是冬天,白天大概九十點鐘天才亮,下午兩三點就慢慢地天黑了。那種感覺很奇怪,也讓我覺得光照特別的寶貴。

我當時就住在右邊的紅磚房子裏,這是拉脱維亞皇家美術學院。

在美院裏面,每半層就會有這麼一面牆,上面全是彩色的玻璃窗。當時外面的光照也不太充足,天空灰濛濛的,所以透過這些彩色玻璃窗照進室內的光線就顯得格外温暖。

而且他們學校的玻璃專業有一個傳統,就是玻璃系的學生在每個假期會對玻璃窗進行維護。我去的時候,他們正好在修其中的一塊。我就一邊看着一邊學習了一些新的技能。

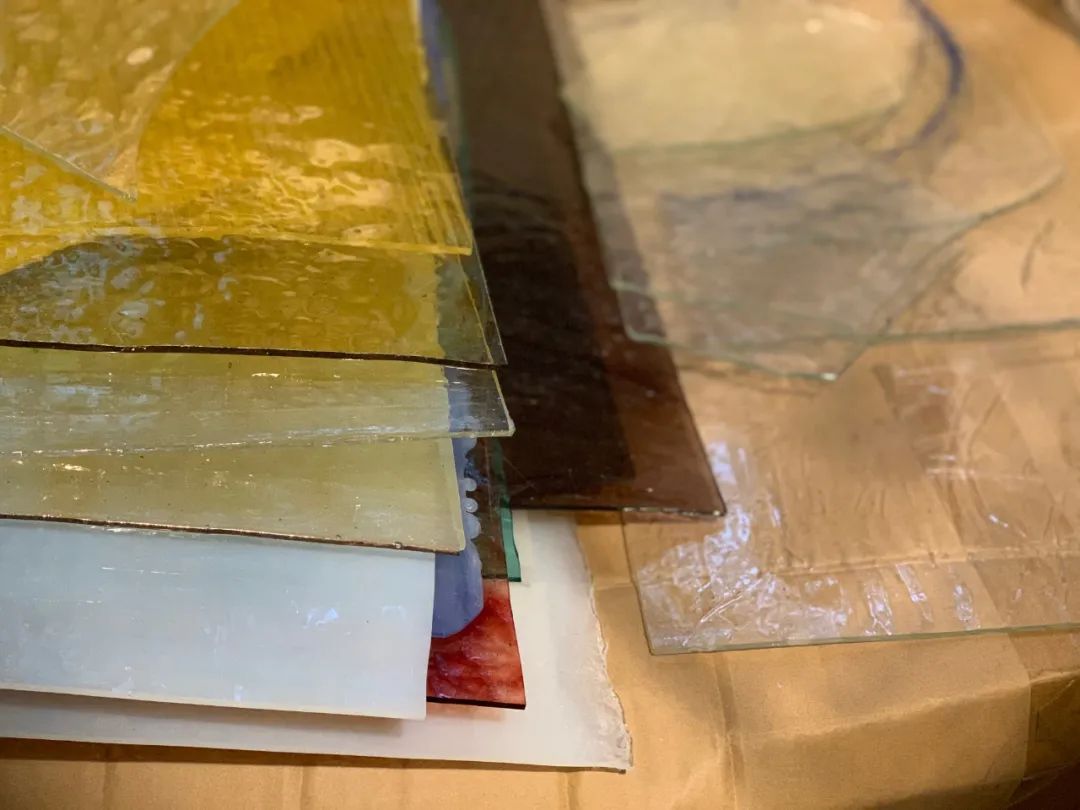

回到北京以後,我也找了一些平板玻璃料,想試試新的創作方式。

在那一年,我跟一個特別要好的朋友,都分別經歷了家人的離去。我很想安慰她,可是我嘴太笨了,不知道怎麼説出口。她是一個特別堅強的人——她太堅強了,我覺得好像很難真的安慰到她。

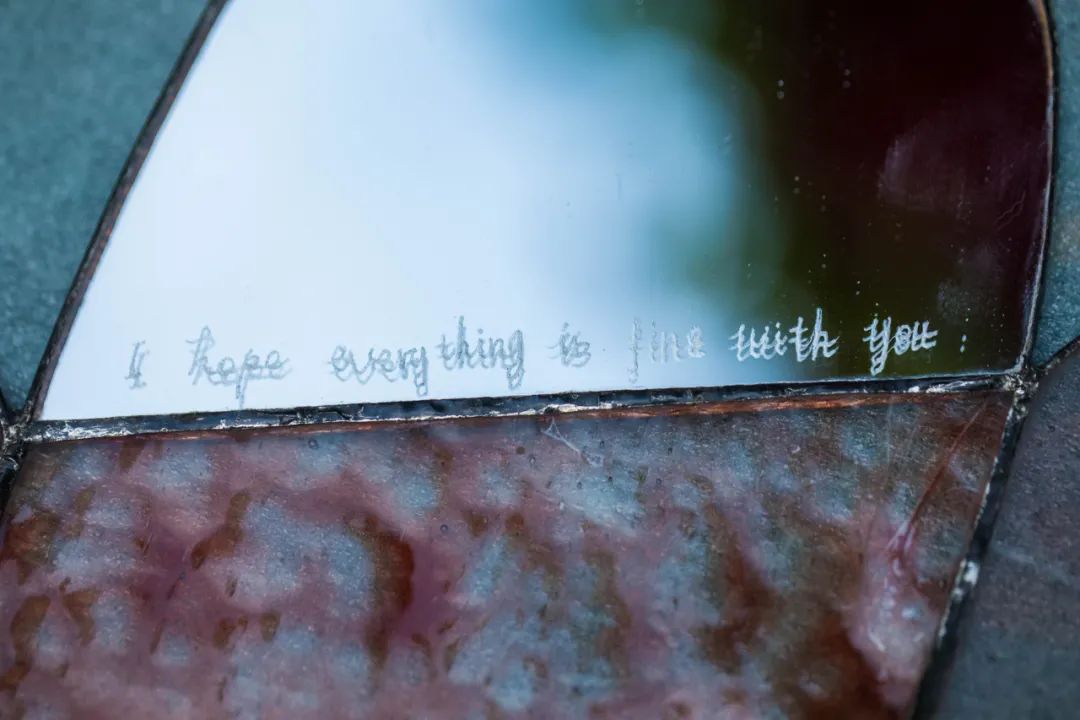

後來有一次,我們倆聊到巖井俊二的《情書》。在電影中,渡邊博子衝着雪山呼喊:「你好嗎?我很好。」聊到這兒的時候,我突然特別想用我的方式,用玻璃作品去安慰她。我把鏡子和平板玻璃結合在一起,做了一個新的系列,叫做《信件》。

在每個鏡面上我都刻了一句話,都是信件通用的開頭語或者結尾語。做好這個系列之後,我跟她説想送給她一幅。她挑了這個。

I hope everything is fine with you.她説這是大家在知道她的經歷之後最常跟她説的一句話。

後來,我把作品帶到紐約去展覽。把作品都放到這個空間中的時候,在自然光的環境下,我感覺這一句句問候就懸浮在這個空間裏,讓我感到寧靜。

▲ 信,2019

在玻璃的選擇上,我用了一些看似非常普通的玻璃,只有當光透過它們的時候,才會在牆面上投射出這種波光粼粼的水面一樣的光影。

▲ 漣漪,2019

而在鏡子裏面,我們除了可以看到自己和所處的環境,也可以看到更遠的地方。我覺得這個作品好像把天空和水面連接起來了一樣,可以無限地延伸。

布好展的第二天清晨,我醒得特別早,正好有一束陽光照進畫廊裏,就在左上角,緩緩地移動到右下角。

在這個過程中,陽光點亮了每一封信,信的光影又逐漸消失在了陰影中。我在鏡子裏看到了窗外的藍天,那一刻我覺得,我的問候對方應該都收到了吧。

從一雙小白鞋,到一顆容易被人忽視的石子,再到一抹陽光,再到一段模糊的記憶,我總是喜歡去關注那些容易被人忽略或者已經消逝的事物。但是正是這些瑣碎的小片段,構成了我作品中的一篇篇故事。

在這十年中,我很多次很多次想放棄做玻璃,因為有時候真是找不到做下去的動力。但是每當有人跟我説,在我的作品中體會到了那種特別細膩的情感和記憶的分量的時候,我都會覺得我能夠用玻璃這樣一個既堅強又脆弱又敏感的材料去做創作,真的是太好了。

儘管玻璃天性易碎,但即使破碎,也會以另一種方式重新發出光芒。

最後用一句話結束我今天的演講吧——「萬物皆有裂痕,但那是光照進來的地方。」

謝謝大家。

*感謝Neocha、否畫廊和上海玻璃博物館提供視頻及照片素材。