黑客攻擊、當街暴揍、燒頭髮……只有90後才知道他們的存在_風聞

影探-影探官方账号-美日韩剧资深鉴赏员,电影专业老司机2020-11-18 14:17

作者| 阿飛

來源| 影探

10月2日,廣東石排鎮有點熱鬧。

在那兒,召開了全國第一個殺馬特大會。

這聚會本來是定在1號的,但當地片警説什麼也不準。

推遲了一天的結果就是,64一晚的住宿費讓很多殺馬特提前打道回府。

最後,羅福興算了算,只來了8個人——還不是他叫來的。

這八個人都不認識羅福興。

“殺馬特教父?什麼屌毛?”

同樣,這結果是紀錄片導演李一凡沒料到的。

為了這個大會,他專門準備了1萬塊錢。

結果,全沒用上。

圖源:藍字計劃

酒店標間裏,殺馬特少年擠在鏡子前,用馬克筆畫着眼線。

大家亂哄哄地瞎侃胡聊。

看着此情此景,李一凡估計也有一陣恍惚。

為了這部紀錄片,他也不知道是怎麼一步一步走到了這兒——

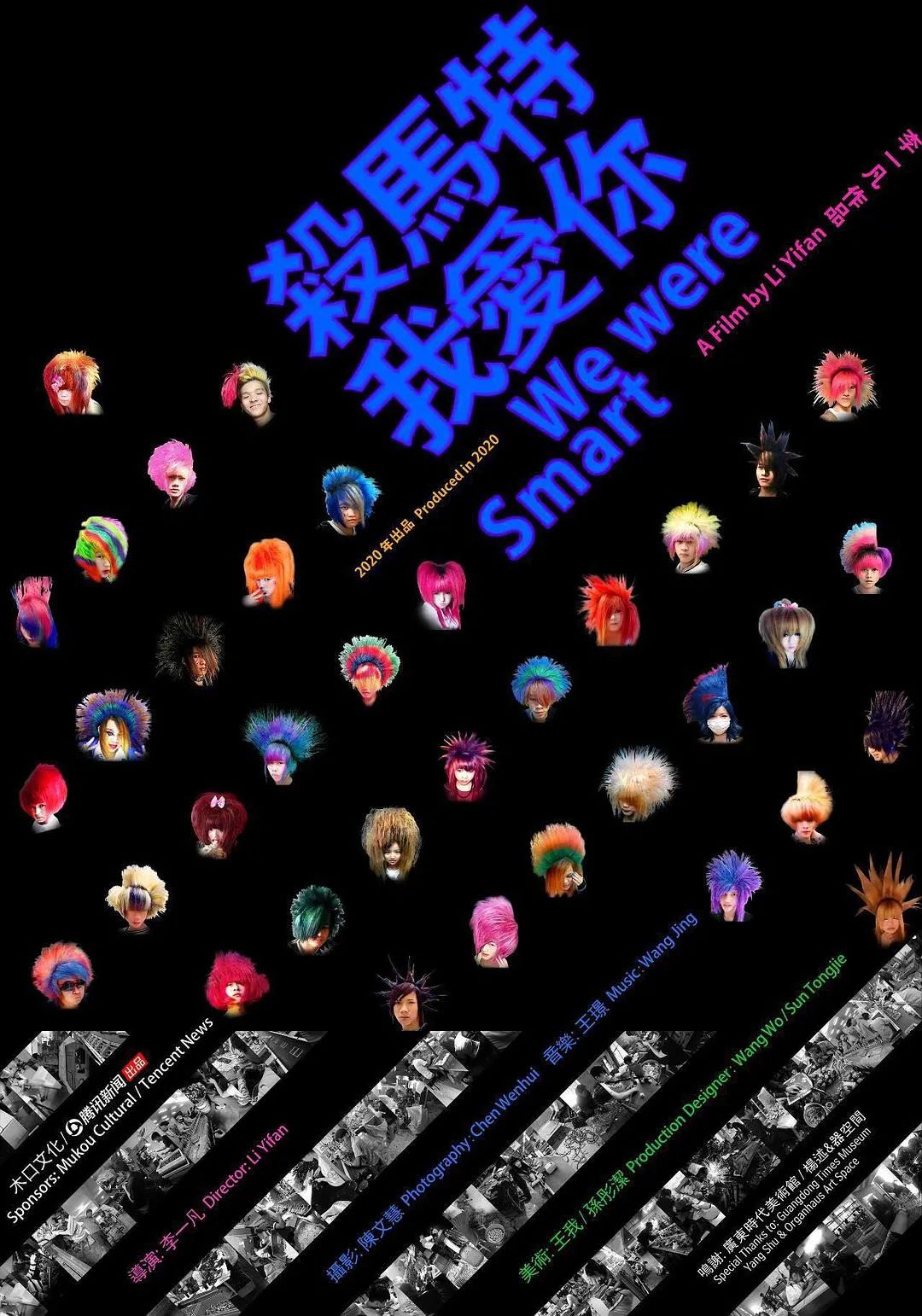

《殺馬特我愛你》

2019.12

>>>工廠

2012年的時候,李一凡第一次見到殺馬特,激動壞了:

“中國有朋克了!有嬉皮士了!”

李一凡好奇殺馬特到底是怎樣的一個“流行文化”。

於是,他發動一切人脈,想融入殺馬特,看看那幫孩子到底在玩兒什麼。

可努力了4、5年,連殺馬特的QQ羣,他都進不了。

直到後來,朋友給他介紹了一個叫羅福興的人。

他再細一打聽,好傢伙,殺馬特教父。

李一凡立馬趕去了廣州。

和“教父”見了面,卻發現怎麼也聊不下去。

兩個人聊着聊着總會聊到一個地方——工廠。

於是,一行人去了石排鎮——殺馬特的聚集地,想看看真實的工廠到底和殺馬特有什麼關係。

李一凡(左)在鐘點房與羅福興(右)交流

圖源:一席

李一凡借這個機會,加了很多殺馬特的微信、快手。

加的人多了,連帶着社交媒體推送也變了。

越來越多的工廠信息包圍着、衝擊着李一凡。

他沒料到,中國社會階層在思想文化上的隔閡居然這麼大。

有了殺馬特們的聯繫方式,李一凡的採訪還是進行不下去。

因為,約不到人。

羅福興知道,他們都在工廠。

後來,李一凡才明白,工廠是每個殺馬特繞不過的一個心結。

不懂工廠就不會明白殺馬特——

進入工廠時,殺馬特們大多不過14、5歲。

年紀最小的,才12歲。

有的工廠嫌棄他們年紀小,就打發了,孩子們沒地方去,就只能撿垃圾,睡橋洞。

有的老闆索性不管年紀了,只要等檢查的人來,把他們藏到箱子裏就好了。

這樣的世界,和他們在哥哥姐姐那兒聽到的,完全不一樣。

廣州是個太大的城市,那些高樓大廈在他們眼裏長得都一個樣,讓人辨不清方向。

冷雲(網名)租好了房子,卻找不到回家的路。

好不容易碰到個“好心”指路的女生。

可聊沒兩句,她便向冷雲訴苦,並借了2000塊。

走之前留下手機號,表示一定會還。

五個月過去了,冷雲主動打了電話過去,才知道是個假號。

一直處在熟人社會的他們,沒料到沒由來的欺騙。

他們以為自己的善良會換來一絲城市的認可。

可到頭來只有傷害。

工廠成了唯一保護他們的地方。

可那個地方也不過是個“絞肉機”。

流水線的工作極其枯燥,一旦慢下來,就會被領班訓,會被同事欺負。

久而久之,大家索性就低着頭幹自己的活兒,什麼也不管。

**“人和人好像不會交流一樣,偶爾説句話,又害怕被領班罰,乾脆就不説話了,”**羅福興回憶着自己當初給微波爐套包裝袋的日子。

可不管怎麼幹,手下的活兒好像沒有窮盡,流水線上的皮帶一直在滾動……

他們沒日沒夜地上班。

除了吃飯,其他時間都在幹活兒。

一天工作12個小時是常態,時不時,通宵也有。

有時,累到站着都會睡着。

但再困,也不敢鬆懈。

因為很有可能打個盹兒的空,車牀上的皮帶就會帶走一根手指。

這是他們最害怕遇到的情況。

平時連工資都不一定按時發,賠償?

想都不敢想。

一次工作中,鍾馗(網名)不小心把手筋弄斷了。

找老闆,老闆不僅不賠,還不屑地説:“你出去也沒人要你。”

有人建議去勞動局討公道。

鍾馗説:“勞動局是什麼我都不知道。”

他們受不了壓榨,就想換工廠。

換了一家又一家,到頭來發現,哪家工廠都在剋扣工資,哪家老闆都兇狠不講理。

天下烏鴉一般黑。

老闆們拿着1、2000的工資壓着他們,走不掉,逃不了。

他們每天都不想去上班,可一睜眼,渾渾噩噩的,不知道怎麼又坐到了工位上。

漸漸,他們麻木到忘記了一切,連外面的世界是什麼樣也不知道了。

不會用銀行卡,不會坐公交……

“也上了幾年學,怎麼感覺自己跟文盲一樣?”

大多數工人都患上了抑鬱症。

他們打開窗,目及之處全是工廠防跳樓鋪設的鐵網——死都死不了。

走了,沒錢。

留下,沒命。

工廠的機油味、車牀的轟鳴聲,永久地嵌進了他們的記憶深處。

李一凡提出想去工廠看看。

可如果和工廠協商,拍到的只會是虛假的祥和,以及經過調教的工人。

眾人不知道該怎麼辦了,有人出了一個招:

讓工人們自己拍視頻,20塊錢一個的收。

這主意好是好,卻不知道怎麼才能讓工人相信。

一旁的羅福興説,只用寫兩句話就成:

“不要押金”+****“日賺千元不是夢”

果然,雪片似的視頻飛來。

李一凡團隊收集到了915條視頻。

每一條視頻裏,都是千篇一律的工作,都是機械的手腳動作。

每一個瘦小的身體裏,都藏着一個蒼老而乾癟的靈魂。

看着他們,你彷彿一眼就能看到他們之後的命運。

祖祖輩輩,一批一批地在工廠耗盡自己,最後悄無聲息地死去……

>>>殺馬特

瘦瘦小小的羅福興從小就被欺負。

告訴老師,老師嫌他學習差還事兒多。

告訴家人,爸爸不着家,媽媽忙工作。

小小的他,經常揣着菜刀去上學。

後來,和校霸混在了一起,路上遇見當初欺負自己的人,看着對方低下了頭。

那一刻,羅福興明白了,只有成為壞孩子才不會被欺負。

工廠的日子無聊而壓抑,再加上外界防不勝防的惡意,讓羅福興想要尋求庇護。

可沒有圈子接納他,這讓羅福興萌生了自己搞一個圈子的想法。

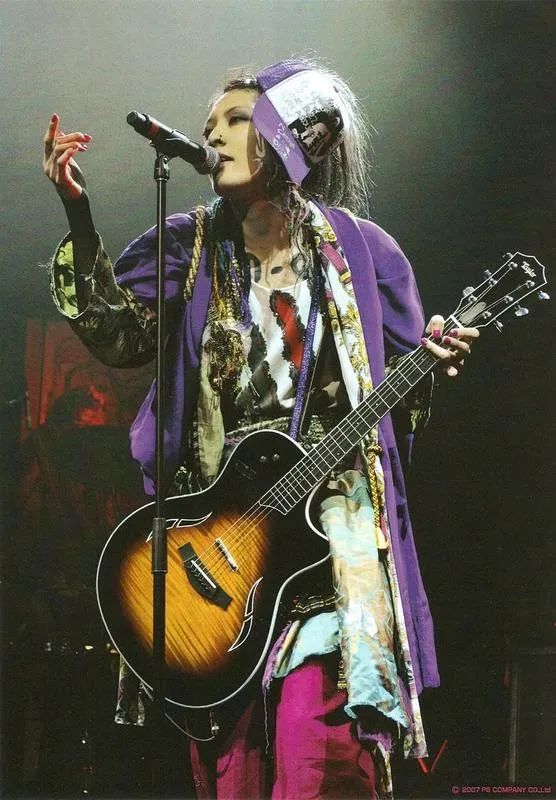

一次偶然,他在網上看到了日本男星石原貴雅的照片:

誇張的髮型、濃豔的眼妝、烏青的紋身。

羅福興覺得這太酷了。

要是打扮成這樣,就沒人再敢欺負他了。

石原貴雅,日本視覺系搖滾歌手

圖源:網絡

羅福興開始模仿石原貴雅,用髮膠和吹風機弄出爆炸的彩色頭髮,在身上紋滿紋身。

他要為這一套打扮起個名字。

在網上搜索“時尚”,頁面蹦出了一個英文:“smart”。

靠着“中譯英”,他念出了“斯馬特”。

但覺得還不夠霸氣,於是,把“斯”換成了“殺”。

就這樣,殺馬特誕生了。

圖源:和陌生人説話

羅福興把自己的照片傳播出去,很快吸引了第一批殺馬特。

大家學着羅福興的樣子,把頭髮弄得要多誇張有多誇張。

逐漸地,爆炸五彩頭,黑色死亡眼線,兩元店淘來的配飾,開始呈病毒式地流行。

線上,他們活躍在QQ空間、勁舞團。

線下,他們去金豐溜冰場、石排公園。

越來越多的人聚集在了一起,找到了久違的發泄快樂以及表達自我的方式。

走在大街上,他們不害怕,也不閃躲。

甚至,他們會扮上最誇張的造型去人最多的旅遊景點。

陌生人驚詫的目光,總會讓他們感到興奮。

“哪怕罵我兩句也行,最起碼有人在跟我説話。”

沒有工廠的枯燥,沒有城市的排擠,一羣人抱團取暖,培養出了家族感。

為了守護好自己的小天地,他們嚴卡進羣標準,讓專人審核。

髮型不夠格,pass。

沒用火星文,pass。

羣內實行嚴格管理,從上到下分總創始人、創始人、族長、副創,總指揮……

殺馬特的家族羣越來越壯大。

羅福興説,巔峯時期,他手下管理20多個QQ羣,是上20萬殺馬特的“精神領袖”。

飄飄然的羅福興給自己冠上了“教父”的名頭。

不過,對於這個稱號,很多殺馬特元老根本不認。

圖源:夢與路

殺馬特下面還有不少家族。

雖是同根,但聯繫並不緊密,時不時也會掐架。

不過,各家族之間定了個鐵律,怎麼打都行,但不能弄對方的頭髮。

頭髮是他們的命。

“只要留這個髮型,你讓我去倒泔水桶我都願意,你給我再高的工資,把頭髮剪掉,我也不去。”

這到底是句賭氣的話。

沒有人會用高價誘惑他們剪掉頭髮。

只不過一語成讖,隨之而來的“反殺”讓他們不得不剪去頭髮。

>>>消失

2008年後,“小升規”讓很多小型企業升級規模。

企業開始加強管理,奇怪的髮型、配飾全部不再被允許。

頭髮和工作,只能二選一。

殺馬特們選擇了前者。

但沒工作,就意味着沒錢。

像乞丐一樣的生活,讓一些殺馬特妥協了。

這事情對殺馬特羣體衝擊不小。

但緊接着,他們開始經歷最兇狠的一次“文化清洗”。

這個行動在2013年達到了頂峯。

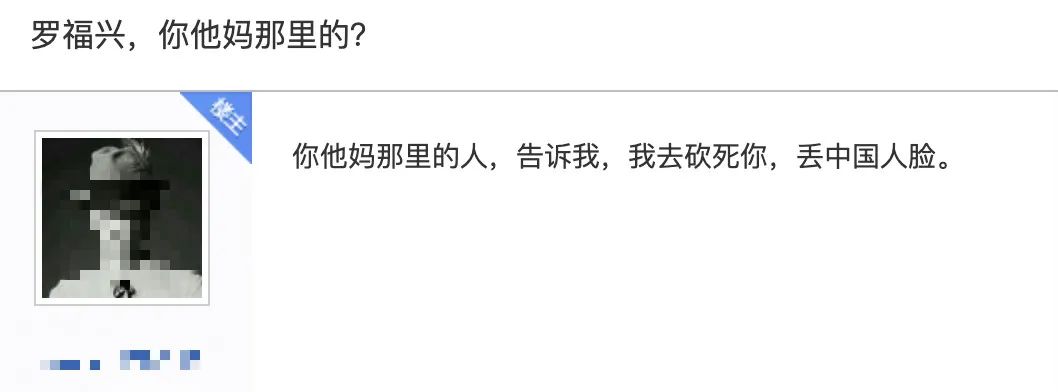

先是黑客突破審核,發起無休止地髒話攻擊。

再然後,現實社會里,只要在街上遇見殺馬特,就會有人不分清紅皂白上去毆打。

李學松(音譯)還記得,一次出去吃放。

落座沒多久,鄰桌的人就過來找事。

混亂中,他們把自己一個朋友的頭髮用打火機給點了。

那時關於毆打殺馬特的社會新聞下,沒有對傷者的憐憫,全是一片對暴力的叫好。

線上辱罵,線下被打。

殺馬特經歷了前所未有的劫難。

他們被整個社會認定為最骯髒的、下流的。

沒有能力去反抗的殺馬特們甚至開始懷疑自己到底是不是正確的。

慢慢地,數十個QQ羣在那一年解散消失。

貼吧裏,有人叫囂辱罵

**“恐懼已經嵌入了殺馬特的基因,”**李一凡不無痛心地説。

當初,李一凡團隊聯繫上了採訪一個殺馬特。

可到了之後,那人説什麼也不露面。

一問,才知道,他害怕李一凡一行人是“同城代打”。

接觸越多的殺馬特少年,越讓李一凡察覺到自己的好笑。

他本來以為一幫年輕人是通過糟踐自己來對抗這個時代、對抗這個社會的。

可,哪有什麼對抗。

這幫孩子只是想用虛張聲勢的“壞”來懇求主流社會的一次關注。

結果,沒有絲毫的關心,只有惡毒的嘲笑。

他們就像一個討糖吃的孩子。

可惜只是因為衣衫襤褸,臉上掛着髒兮兮的鼻涕,就失去了被憐愛的機會。

本來一開始,李一凡想好了紀錄片怎麼拍,可這一趟下來,他有些迷茫了。

“我開始反省,我們是不是把美限定得太窄了。”

那些先入為主的偏見和現實中觀察到的悲傷撕扯着李一凡。

他推翻了一切設定。

他決定讓殺馬特們自己講述作為90後農民工二代的辛酸故事。

李一凡採訪殺馬特少年們的時候,只有聊到那段瘋狂的日子,才能在他們臉上看到滿足的笑。

其他時候,他們的臉上只有冷漠、枯竭、無望。

新聞裏動不動是幾千萬的片酬,幾百萬的代言費……

而他們手裏攥着的只有幾千塊的存款。

莫大的孤獨感和無力感席捲每個人。

羅福興説,自己從來不會抬頭看任何一棟高樓。

因為他知道這些跟他沒關係。

“不是沒有理想,有,但大家都不會去談,沒有工作,又實現不了,為什麼要去談論它。”

他們從不觸碰理想。

太奢侈。

誰談,誰就要被笑話。

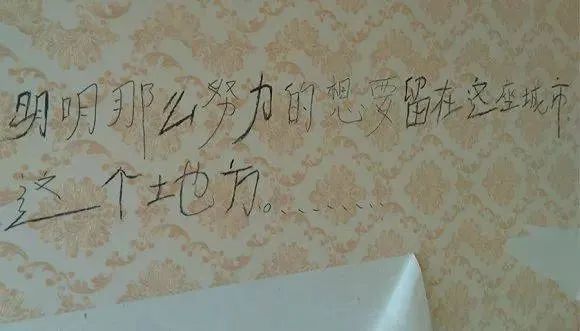

不是沒有過爭取,羅福興也曾和朋友合夥開了家美髮店。

可沒兩個月,美髮店就倒閉了。

走之前,羅福興在撕破的牆紙上,寫下了一行字:

“明明那麼努力的想要留在這座城市,這個地方……”

圖源:藍字計劃

後來,羅福興接受過很多采訪,每次他都會説到一句:

“洗心革面,重新做人。”

這話讓李一凡十分難過。

這幫孩子從沒做錯什麼,卻給自己安上了滔天的罪。

其他殺馬特們也學會用自黑的方式調侃過去,站在主流媒體的角度去嘲笑過去的自己。

那些笑裏,你分不清有多少真正的釋然,有多少巴結的示好。

當年的殺馬特們直言再也不想去工廠了。

對於那個地方,他們始終無法原諒。

有些人回了老家,做農民。

間或玩一下視頻號,想試探性地復興一下自己的青春。

可沒玩兒多久,封號了。

有些人選擇繼續留在城市,嘗試做別的生意。

也有人始終繞不過工廠,只能回到那裏。

只是每次上班前,他們都會把頭洗了,再去上班。

邊洗邊説:“上班,平常一點好。”

回到工位上,他們繼續低頭重複着流水線工作。

一陣微風拂過,他們乾枯的黃髮輕輕擺動了幾下,最後又悄無聲息地落了下去……