在西藏搞電競,真·上高地_風聞

触乐-触乐官方账号-2020-11-18 09:57

本文原標題“將電子競技抬升3650米”,風聞社區進行了修改

在高原上,這場剛剛結束的《王者榮耀》電競賽事被更多人看作是一個起點。

1.

或許因為習慣了,鍾師傅沒意識到他描述的是一副怎樣的奇怪畫面。

這是一輛圍繞着布達拉宮緩慢開動的白色豐田威馳,車的後座坐着一些乘客,他們倚靠着座椅或是車門,也不下車,只是在車內抬起手機拍照,先是隔着車窗拍布達拉宮,然後轉過身來,拍自己和布達拉宮的合照,一邊拍一邊招呼師傅“再開慢一點”。再然後就發朋友圈,説:“西藏我來啦!”

鍾師傅説:“機場這條高速我跑了不曉得好多回了,接送遊客嘛。直接飛過來的老頭老太太,有一些從沒到過高原,他們自己也不曉得自己行不行,不行的,那肯定不能隨便亂跑,要多適應適應。”鍾師傅用四川話和我交流着。

“還有的,布達拉宮也要爬上去嘛,老人家不想爬。但是來了拉薩,肯定還是要看布達拉宮嘛,他們就跟我講,開過去,但是也不下車,就在車上看,繞着跑……顧客是上帝嘛,給了錢他讓我啷個跑我就啷個跑。”

於是,鍾師傅開的既是按路程計價的出租車,也是由機場或醫院啓程的觀光車。年復一年,他帶着上帝們儘可能緩慢地繞遊布達拉宮,大多數時候繞一圈,“照片不對”的時候繞兩圈。

“提這種要求的大多是中老年人!年輕人就不會,他們身體好,遭得住,去布達拉宮肯定是要親自爬上去……但是呢,年輕人來得又少,來旅遊的大多都是中老年人!”鍾師傅的語氣聽起來有點抱怨的意思。

在遇見鍾師傅的前一天,西藏自治區電子競技運動協會主席劉小龍先生也對我提起了“來西藏的年輕人少”。不同於鍾師傅在公路上純粹個人的觀察,劉小龍的結論來自更專業的商業調查。對於這個問題,劉小龍有一個想法,“在西藏搞電競”。他認為,“電競與地方特色的結合”可以讓年輕人更願意來西藏。

直覺上,我覺得這個事兒不太靠譜,於是提出了自己的懷疑:“首先,西藏之前有電競基礎嗎?似乎之前各個項目上都沒啥知名戰隊和選手吧?”

“而且,西藏這個環境……” 因為一點兒高原反應,便攜氧氣罐一直就放在手邊,我一邊吸氧一邊採訪劉小龍,這讓我的下個問題頗具説服力:“高原反應也是個問題啊,這能辦大型賽事,邀請其他地區的選手過來麼?”

“你説的問題,我們都考慮過……”劉小龍開始講述他的計劃。

2.

計劃的第一步——“2020《王者榮耀》全國大賽西藏自治區選拔賽”——已經圓滿結束,我是親歷者。

這也是整個故事的起點,一週前,我聽説在拉薩有一場電競比賽,這引起了我的興趣。老實説,《王者榮耀》,或者別的遊戲的賽事,這一切都算不上什麼稀奇事——這年頭誰沒看過幾場比賽呢——但比賽的地點卻高在雲端。拉薩的海拔高度為3650米,此前我們很少聽到高原與電競相關的消息,於是我決定來看一看。

我得承認,來之前,我對未來的受訪者有過近乎獵奇的想象。會有打《王者榮耀》到最強王者的牧民玩家嗎?會有人為了找信號在幾千米的高原上再登上一座山頭嗎?如果可以的話,文章的標題可以叫《我的隊友是藏羚羊》。

但事實是,拉薩萬達廣場——11月14日舉辦預賽的場地——與其他所有城市的萬達廣場並沒有多少差別。行走在其中,如果不是高原反應帶來的缺氧,你可能會忘記自己身處拉薩——就連店鋪都還是常見的那幾家:李寧、肯德基、周大福、蘇寧易購……在萬達廣場之外,更廣闊的城市區域裏,除去那些極具地方特色的建築,拉薩也是一座現代化的城市,有着與現代化城市相一致的建築風格(但絕大多數店鋪都有藏語與漢語的雙重招牌)與完善的基礎設施。

簽到時間還沒到,萬達裏就排起了長隊

在城市之外更廣闊的區域裏,也沒有必要需要在高原爬山找信號。多吉朗傑在山南市下屬的一個鄉村長大,父母都是地地道道的農民。他是00後,如今在西藏大學讀大二,在多吉朗傑的記憶中,差不多小學三年級的時候家裏就通了網。多吉朗傑告訴我,他在《王者榮耀》中的段位是最強王者(這是遊戲中的最高段位,也是絕大多數參賽者所處的段位),位置是打野。在平日裏,雖然他的遊戲水平不錯,但多吉朗傑大多在玩單排,對於戰隊配合並不熟悉,直到決定參加這次的比賽,才開始與團隊進行磨合。在跟我聊天的幾分鐘前,多吉朗傑與隊友剛剛獲勝,晉級到了16強。

11月14日,在萬達廣場舉辦的選拔賽算是海選,只要在“王者人生”App上報名就都能來現場參賽。報名的戰隊有64支,417人。與學生時代報考四六級有些類似的是,最終來到現場的戰隊數是36支,216人。在各地具體負責賽事籌辦工作的李霖告訴我,相比其他賽區,拉薩賽區的參賽人數要少一些,但這也完全在他們的預計中。

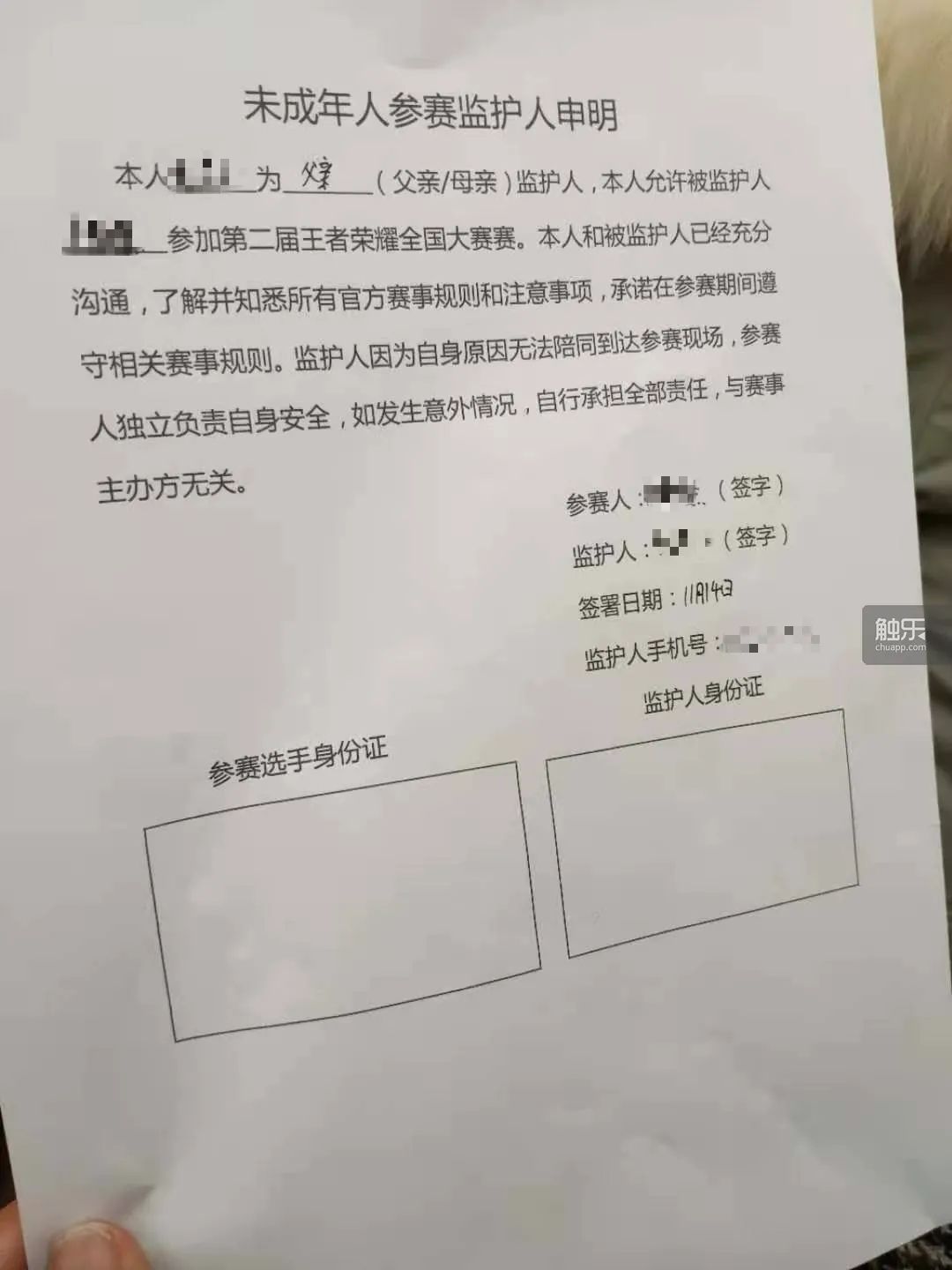

和遊戲一樣,賽事同樣很關注未成年人。已滿16歲但是未滿18歲的選手也可以報名參賽,但前提是獲得家長允許,並填寫未成年人蔘賽監護人申明表格。16歲以下的選手,以及任何在官方賽事註冊的職業選手則不得參加全國大賽

李霖説,在此之前,《王者榮耀》全國大賽在國內一共有八大賽區,每個賽區都有固定名額晉級到全國大賽決賽的資格賽。其他賽區,參賽的選手大多來自省內的各個縣市,還會有不少其他地區的人來參賽。而西藏賽區有些不太一樣,或許是地廣人稀,交通相對更麻煩的緣故,此次參賽的絕大多數選手都來自拉薩。

3.

2020《王者榮耀》全國大賽西藏自治區選拔賽的賽期是兩天,第一天預賽,36支隊伍決出參加最終決賽的兩支;第二天決賽,在體育場館內憑門票入場,比賽採用更正式(也更耗時間的)BO5賽制。

《王者榮耀》全國大賽屬於普通玩家都能參加的大眾賽事。職業賽事由完成註冊的職業選手參加,而全國大賽則沒有門檻,普通玩家可以報名參賽。相比職業賽事,全國大賽觀賞性要稍低一些,但參與的普及度卻很高。

戰隊“夢的起點”的5名選手都是藏族

老實説,與正襟危坐地在觀眾席觀看一場高水平職業競賽相比,我更喜歡這種“非職業”的比賽,像在萬達廣場這種開放空間舉辦的預賽就更棒了。所有人都來去自如,看起來一點都不職業的選手、陪伴朋友或湊熱鬧的觀眾、路過的購物者,甚至是周邊商鋪的店員,他們都在某種意義上參與了這場比賽。

一切都顯得很隨意——這是褒義。《王者榮耀》的知名度很高,無論是玩還是不玩,人們或多或少都聽説過它,也因此,路過的人們總會駐足觀看片刻。李霖説,這也是手遊競技遊戲的特點,以前他們為端遊辦比賽,最方便的地方還是網咖,這就不會有多少人原本不關注的人專程前往。比賽如果是在萬達這樣的地方,觀眾就會有很多,“效果也更好”。

“同時,手遊的參賽者也要多一些,”李霖補充説,“每個人都有手機,踹在兜裏就過來了,很方便。以前自己帶鍵盤鼠標就很麻煩。”

預賽的賽程較為密集,需要多場賽事一起進行

的確,在現場,我見到了不少臨時起意的選手。楊立的朋友直到比賽前一天才告訴他自己的隊伍缺個人,問他要不要一起來,他這才第一次聽説這場比賽。於是他就來了。楊立看上去頗具行動力,在許多年前,他(一個吉林人)決定從成都騎自行車到拉薩,路上用了一個多月的時間,那是他第一次到拉薩。又過了些年,他選擇留在拉薩工作。

我還遇見了一位年輕的父親,寸頭,穿着黑色的夾克。他是參賽選手,參賽的原因也是同事不久前的邀約,於是他帶着老婆和孩子一起來看自己的比賽。孩子正處在最皮的年齡,在我剛剛看到他們時,孩子正忙着撕扯父親和母親的臉,試圖把它們拉長成卡通片裏的形象。

“這麼多戰隊呢……”年輕的父親一邊環顧周邊的人山人海一邊説着,至少在育兒方面,他比在場的大多數人們都有更多經驗,但他看上去仍然很緊張:“目標是通過第一輪!”

我問他:“在家裏孩子也玩《王者榮耀》嗎?”

“他倒是想,但現在不讓。”年輕的父親回答説,“還小,對視力不好。”

但“什麼時候才讓孩子玩”的答案卻與視力無關:“成績好的時候!”

我問他,萬一孩子鬧騰着要當職業選手他會怎麼做?年輕的父親幾乎在第一時間就表達了自己的支持:“當唄,打啊!”

“不看看水平咋樣嗎?萬一比較菜呢?”我接着問。

“還是要看的,要看的。”一旁的妻子補充説。孩子不知道我們在討論他的未來,在我離開的時候,他被放在了地上,戰場也隨之轉移到地面:孩子開始抱住父母的小腿,並且嘗試雙腿懸空把自己掛在上面……

在我們聊天的過程中,年輕的夫婦不時用嚴厲的語氣要求兒子不要打擾他人(“不要扯叔叔的衣服!”),於是孩子只能轉過身來拉扯他們的臉,或者拽住他們的手臂搖晃,對這些這對夫婦則是聽之任之。在約束孩子的時候,他們的語句很嚴厲,可説這些嚴厲的話語時,臉上卻流露出淺淺的笑意。

4.

多吉朗傑是山南人,有着藏族同胞純真質樸的個性。在我稱讚西藏雄奇壯麗的風光(這是真心話,完全沒有客套的成分)時,也問起了他家鄉的風景。多吉朗傑想了想,簡明扼要地描述説:“基本都是高山。”

接着,他又補充説:“如果你願意多走幾步,稍微遠一點的地方就很不一樣了。不過嘛,好多風景你們都説好看,因為我們是從小就是在土生土長,有時候看着就只覺得習慣了。”

多吉朗傑正準備進行下一場比賽

多吉朗傑説,在山南的鄉間,人們大多從事種植業,而在西藏北方或者西北一些的地方,畜牧業則會更多一些。儘管父母都是農民,從小到大,多吉朗傑卻從沒有做過任何農活——他的父母信奉知識改變命運,只讓多吉朗傑專心讀書。現在,多吉朗傑在西藏大學讀工商管理,未來的理想職業是公務員。

在他身邊,和他經歷相似的人們還有很多,他們大多想要留在家鄉。多吉朗傑從未離開過西藏。在高中畢業的時候,他在志願裏填滿了內地的大學,想要出去看一看。但他的父母希望他在近一點的地方讀書,於是他將第一志願換成了西藏大學。這或許也沒什麼,即便是去了內地的學校,他也原本就打算讀完書後重返家鄉。

和一心決定不再遠離故土的藏民們不一樣,吳夏選擇待在西藏是權衡之後的最優解。他所擁有的選擇得追溯到他出生前的三四十年。建國初期,解放軍進藏時修建了最初的川藏公路, 3000多名官兵與工人為此犧牲。在公路修成後還需要不斷地養護與翻修,吳夏的爺爺奶奶就是這時進藏的第一批修路工人。

吳夏聽長輩説了許多故事。那時西藏公路周邊還有許多狼與熊,工人們便帶着藏獒出發,晚上就地紮營,點起篝火,輪流站崗放哨。有時候碰上了野獸襲擊,藏獒也是戰鬥力非凡,一位長輩還告訴過他,有一隻驍勇的藏獒曾同時對抗四五隻狼(這真是傳奇的戰績!)。吳夏爺爺奶奶的工作一干就是30多年,他的家庭也與西藏的公路變得不可分割:他的父親在西藏幹起了路政,而母親則從事公路養護的工作。

青藏高原以其獨特的地理條件而聞名,在這樣的環境下修路自然是無比艱辛。這張照片拍攝於飛機的巡航飛行時期——在平原地區,處於巡航飛行高度你幾乎不可能這麼近地看見地面,但在高原上,地表的一切都清晰可見

家庭的奉獻為吳夏提供了更多選擇:部分西藏公職崗位對民族、學籍或家庭有限制,競爭相對小一些。在畢業後,如果留在內地的一些城市,做諸如酒店管理的工作,他一個月可能只能拿2800元的月薪,還看不到太多上升的空間。權衡之後,他考取了拉薩一所職校的教師崗位,待遇不錯,每天早上從9點20工作到中午1點,午休後3點半再工作到6點,每年還有寒暑假。

多吉朗傑和吳夏是極具代表性的,在拉薩,這樣的3類人及其後代是最多的:像多吉朗傑一樣的世代居住於此的本地人、像吳夏這樣幾代前援藏而移居於此的工人與公務員,或是當年來西藏尋求機會的商人與打工人(其中四川、雲南人居多)。起初,人羣之間的分異不小,但這麼多年過去了,不同類型的人們也逐漸有了趨同的生活方式。尤其是,對於新一代出生的年輕人來説,無論他們的祖父輩是做什麼的,他們都是互聯網時代的原住民,出生在一個已經被聯結好的世界中。

網絡的確聯結起了整個世界,西藏人,無論屬於上面哪一種,原本都擁有與內地人迥然不同的生活經歷與家族記憶,但到了現在,他們的精神與娛樂生活與內地人並無太大差異。多吉朗傑説,《王者榮耀》是西藏大學最流行的遊戲,不分民族、故鄉,男女都玩(佔比差不多是六四開)。

吳夏的學校也是這樣,他甚至考慮過拉自己的學生來組一支戰隊,但最後因為覺得“這樣不太好”而作罷。最後,當我在預賽現場第一次見到他的時候,他沒有足夠的時間拉起自己的隊伍,只能以觀眾的身份前來觀賽。最開始與他聊天的時候,他一邊看比賽一邊頻繁地看錶,然後給我看了他外套裏面掛着的工程考試監考證。為了多看一會兒,他早已穿戴完畢,就差卡着點騎共享單車全速趕往考場監考。

用劉小龍的話來説,西藏不缺玩家,甚至,西藏有更多的玩家。劉小龍告訴我,在電競協會的一項調查中,他們發現西藏電子遊戲的普及率高達72%,這一數值甚至高於內地的絕大多數地區。“這也和西藏的生活壓力沒那麼大,總人數也不算太多有關係。”劉小龍補充説。

這一數據,連同我這兩天對於西藏玩家的觀察,加起來也是他對我文初提問(“西藏搞電競真的靠譜嗎?”)的回答:西藏此前的確在電子競技方面積澱不足,但遊戲玩家的大基數提供了電競產業發展的可能性。

5.

11月15日的決賽是人們更熟悉的那種電競比賽:專門的場館、更專業的設備與觀賽環境、憑門票或工作證進出、進場發放助威道具與飲用水……總之,一切都顯得很正式。

這種正式在此前的西藏是不多見的,原本,極少有遊戲公司在西藏辦官方正式賽事,更不用説是像這屆比賽一樣,在政府相關部門的支持下合作舉辦了。決賽開始前,西藏自治區體育局黨組副書記、局長尼瑪次仁進行了致辭。尼瑪次仁是著名的登山運動員,曾是西藏登山隊長,一生中5次登頂珠峯。現在,他為另一項體育項目致辭,祝願“電競運動”能夠為西藏帶來更多東西。

在此之後,騰訊互娛天美L1工作室賽事管理總監王政代表騰訊致辭。他説,這場比賽“填補了我們整個大眾賽事最重要的一塊版圖”,他希望賽事意味着一種流動,而非單向的來與去,在帶來比賽的同時,也“要把當地的文化、當地的精神以及當地的發展,傳遞給全世界、傳遞給所有關注我們遊戲、關注電子競技的朋友們”。

可以想象,在西藏地區的賽事會有一些獨特的表演與儀式

你能夠想象在某一刻圖中的助威棒會變成樂器嗎?相比起帶有地方特色的表演,真正讓我驚訝的是當地居民對於自身文化的熟悉程度。在表演非物質文化遺產舞蹈《吉祥鼓韻》時,台下竟然有不少觀眾能夠用發放的助威道具一起合奏,每一次敲擊都打在鼓點之上

人們談論的並不僅僅是眼下的比賽,而是未來。然而在當下,電子競技在西藏確實還只處於起步狀態。

拿這次的《王者榮耀》賽事來説,大部分參賽者都是首次參加線下賽事;決賽的觀賽者也差不多,第一次以線下觀眾的形式觀看了這場一邊倒的3比0決賽。當我在預賽或決賽現場問起玩家們其他線下電子競技觀賽或參賽記憶時,他們列舉的無不是學校或者網咖舉辦的非官方小規模賽事。

我問劉小龍:“即便是這樣一場成功舉辦的比賽,實際上也並不算職業賽事,而只是受關注度較高的大眾賽事。如果要討論電競事業的發展,職業化應該是必不可少的?”

他提出了一個非常宏大,從零到有的計劃。

首先,這場《王者榮耀》全國大賽就是一個很好的開始,在一個項目上,他們得以能夠開始組建最初的隊伍,有潛力的選手也將通過一系列的賽事得到選拔。這就是協會的下一項工作,他們將在整個西藏自治區組織積分制的電競聯賽,各個地級市都將在電競協會與當地體育局的支持下,組建地市級的電競隊伍。同時,協會也將籌備建立青訓營,聘用專業的經理、運營與教練人員,以便於對有潛力的選手提供競技上的指導。

劉小龍強調説,這一系列的活動都將盡量在不影響正常的學習與工作的情況下進行,這也是可能的——本來西藏就有眾多的電競愛好者,協會所提供的不過是進一步的指導和幫助。這是協會接下來的重點工作:提供一套可以持續運轉的競技賽事。每年的賽程差不多是一兩個季度,選手們打比賽當然是兼職的,但經歷了比賽的鍛鍊,整個區域的競技水平也會上升。

等到有了一定的職業化基礎,西藏本地的電競隊伍也能建立起來了,在未來,他們還考慮建設專門的電競運動館,也就是戰隊的主場。這一計劃也是對文初我提出的問題(“如何解決高原反應問題,讓西藏能夠辦比賽?”)的解答:場館整體將採用目前已經比較成熟的彌散式供氧技術,目標是讓館內的氧含量不低於,甚至是高於內地,這樣就解決了“魔鬼主場”的問題。劉小龍表示,這樣的競技場館目前的計劃是3年內建成。

關於高原反應,劉小龍還提出了另一個解決方案:“我們西藏有一個地區叫林芝,那個地方它雖然海拔也比較高,2000多米,但是由於整個城市周邊全是森林,綠化植被多,含氧量相對特別豐富,被叫作我們的雪域江南。我們設想的是,在西藏地區發展電競,不僅僅侷限於在拉薩這樣一個首府城市來舉行,也可能到林芝這個與內地大部分城市氧含量相差無異的地方來辦比賽。”

在拉薩,不止一個人向我提建議,説先到林芝玩再到拉薩來,既能夠合理安排行程,又有助於適應高原反應

在我們關於電競領域發展的交流中,劉小龍始終把“建設西藏”作為整件事的前提和目的。和許多西藏人一樣,他的長輩在幾十年前投身援助西藏的建設工作,在一定程度上,他把自己的事業看作這種投入的延續。劉小龍相信,電競事業的發展將會有利於西藏的整體進步。如果接下來西藏能承辦更大型的賽事,同時也是給了年輕人一個到來的理由,這自然而然地會讓他們更瞭解西藏文化,同時帶動旅遊業發展。

更重要的是,電競事業的發展不是孤立的,它意味着一系列行業的共同積累。“上海就有非常多電競相關的企業,這個行業如果繁榮了,也能讓這些企業得到發展。像上海這樣的(發展電競)經驗豐富的地區,也是我們學習的對象。”

劉小龍還分享了目前他們計劃在省級電競聯賽中比拼的項目,分別是《王者榮耀》《CS:GO》和《英雄聯盟》。我很好奇這些遊戲是如何選出來的。劉小龍解釋説:“這一切都是按照數據來的,我們調查了西藏地區最受歡迎的電競項目,前3名就是這3項。它們是我們最初的項目,因為有足夠的玩家基礎。”

6.

這一次比賽,《王者榮耀》的官方宣傳語是“上高地”,一個巧妙的雙關:在遊戲中,“上高地”意味着壓到對方家門口,比賽即將來到決勝時刻;在現實中,對騰訊互娛的工作人員、合作方、解説與媒體而言,從平原到高原,也是名副其實的“上高地”。

陌生與熟悉是彼此交織的,對我們這些外來者來説,高地是陌生的,比賽則是相對熟悉的;可對高原人而言,高地是熟悉的故鄉,一場正經的電競比賽才是稀罕事。

對於負責組織與承辦比賽的騰訊來説,這次也是全新的體驗。由於比賽是完完全全的“第一次”,他們在拉薩沒有合適的組織方與供應商,所以本次西藏賽區的比賽由成都賽區的組織方協助舉辦。

本次賽事的執行負責人張蕾告訴我,這次比賽的“物料、演員、人力全都是從零開始一點點的自己找的”。為了保障整體效果,“有一些核心的環節,比如舞台的屏和燈光,我們都是自己從成都運過來的”。相比物料,人力成本同樣不可忽視。張蕾介紹説:“拉薩沒有專業的賽事執行人員,包括裁判、選手管理、控台、燈光師、主持、解説、Coser等,全部都是從外地調過來的。相應的支出也多了許多。”相比其他賽區,從零開始的西藏賽區需要更多的投入。她表示,這些投入也是在給賽事當地的合作伙伴積累經驗,為可能發生的下次賽事落地打好基礎。

這一次的場館是在體育館的基礎上搭建的,按照劉小龍的計劃,未來如果有了自己的電競場館,環境還會更好

感受到“第一次”的又豈止是賽事主辦方呢?他們是在一個不同的地方第一次辦比賽,而參加比賽的玩家與選手們,則是實打實地第一次在家鄉參加線下比賽。

“緊張嗎?之前想過現場比賽是這樣的嗎?”我總是想了解參賽選手們的心情,對不同的人們反覆提問。

在賽前,我得到的答案是清一色的“緊張”。在意成績的選手想要贏自不必説,就連宣稱自己就是來觀光,“毫不在意輸贏”的選手,到了現場也莫名地緊張起來——很奇怪不是嗎,為什麼已經決定不在意勝負的人,也仍然會在這樣的場合與空氣一同凝結呢?

這是我第一次看一場全員都是初次參賽選手的比賽,那些土生土長的高原原住民們,竟也像我一般產生了高原反應,連呼吸都變得困難起來。“線上比賽我也打過,但線下不一樣。只有來了才知道是什麼感受,和線上完全不一樣。”一位選手這樣説。

這種緊張和緊繃,在比賽之後就變了,通常,它會轉化為一種帶有幾分釋然的興奮,哪怕是輸家也一樣。他們看起來並不那麼沮喪地覆盤(“哇我方的MVP竟然是輔助”),或者説起這場比賽讓他們這些分隔了一段時間的老朋友再相聚,聊着接下來要去哪裏吃點什麼。關於勝負,他們已經經歷過了。

“一的隊伍”有4名女選手,他們剛剛經歷了3比10的慘敗,不過他們對此也算早有預料——5人中只有隊長王蕊是最強王者,其他隊員都是鑽石級。對他們來講,這場比賽是讓有些日子沒見面的朋友相聚的契機,在平時的網絡聊天中,他們也是“就着遊戲聊生活”

高原曾長年與電競絕緣,沒有職業隊伍,沒有大眾賽事。在高原之外,我從沒想過這回事,也沒有聽到過多少抗議聲,説應該為他們辦比賽。這一次,我特意去問:“之前沒有電競比賽不覺得不合理嗎?”人們都表示了遺憾,但竟然無一抱怨,似乎他們也很同意,不用專門來到高原遷就他們。但當比賽來了的時候,他們也就欣然參加,並且——幾乎所有人都是初次地——在競技之內和之外獲得了不同層次的滿足。

也有人問我:“這次之後,以後就都會再辦了吧?”我明白,當一個人這麼問你的時候,他當然是希望有“下一次”的,從這一點上來説,這場比賽是成功了——我覺得,真正重要的事情就是讓人們期待下一次,有了對未來的期待,如今所付出的一切才會變得有意義。

所以,我尤其希望有人能夠直截了當的回答他們“當然會有下一次”,可我也沒辦法向人們許諾什麼。於是,我在腦海中搜尋着儘可能保守妥當,卻又顯得積極的回答,説:“我個人覺得希望很大。就我所知,無論是騰訊還是你們地方的相關機構,都很希望能再辦比賽。”

然後,我又試探性地問了更多選手:“假如未來還有這樣的比賽,你們會參加嗎?”

無論輸贏,下次還來,他們都這樣説。

(文中李霖、楊立、吳夏、張蕾為化名。)