岸英烈士忌辰再讀主席詞有感_風聞

jyzlxz-2020-11-25 14:47

(一)

“忽報人間曾伏虎,淚飛頓作傾盆雨”。

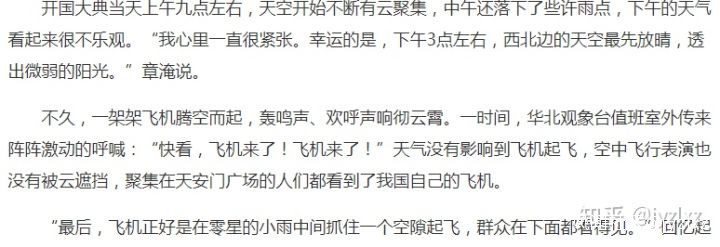

時間倒流回這句話誕生前的7年半,那是一個我們眾所周知、普天同慶的日子,28年的南征北戰、奮鬥犧牲,終於迎來日出雲霄的神聖時刻,但是彷彿是一篇宏大作品在開篇追求戲劇效果的先抑後揚,那一天北京的天氣並不是特別好。早在前一天,北京氣象台的同志們經過了一次次反覆校驗,得出的結論就是:10.1,晴轉陰雲相間,風向偏東,風力弱。到了當天,更是雲團不斷集聚,中午還飄起了雨,甚至有現場的親歷者回憶,到下午的前半程,依然有着稀稀落落的雨點。

那一天,那位萬眾矚目的第一主角,依然像他“一天28小時”的慣有作息一樣,徹夜難眠、通宵工作。到清晨6點,體貼的戰友已經第三次給李銀橋打來電話:“下午2點要開會,3點還要上T 安 門。你們要想辦法勸他早點休息。“反覆勸説下,他依然堅持到院裏散了一會兒步,仰望着已經泛亮的天空若有所思,才回屋睡覺。到下午1點起牀後,又像過去一樣坐在擺滿書本的大牀上看了近1個小時的書,才整裝出發。從後來的影像資料中我們可以看到,在那個空前勝利的大慶之日,他卻似乎總被一絲凝重肅穆所籠罩,還時不時仰望一下,欲言又止。

他沒有向任何人特別傾訴過那一天為什麼會出現這樣的表情,只是簡單説了句:“既開心又不開心。”但是覆盤那一天他的作息,面對作者一生豪放謳歌的佳作中,偶然冒出的這一闕悽美婉約,一個無神論者回憶着早已失卻的愛妻與故友,執着地相信他們的英靈應該輕揚直上重霄九,與吳剛把酒言歡,賞嫦娥廣袖飛舞,一派浪漫飄逸的背後是何等的思緒奔湧。很可能,他的思緒又回到了那天下午,回到了那個清晨的陰雲滾滾,回到了那個中午的雨花飛絮,回到了那個下午3點整,當他莊嚴宣佈的神聖時刻,西北邊的天空率先放晴,隨之便是光明普照,天地間隨即共同響起隆隆的歡鳴。

“淚飛頓作傾盆雨”,那不是雨,那是曾經的親人、愛人,曾經的戰友,曾經的同志們,他們正在用這種方式共享着理想信仰終於結出碩果的喜悦,那一刻被他存在了心裏,那一刻被他反覆醖釀之後,以最浪漫的姿態展現於人前,留在了歷史。

(二)

“為有犧牲多壯志,敢叫日月換新天”

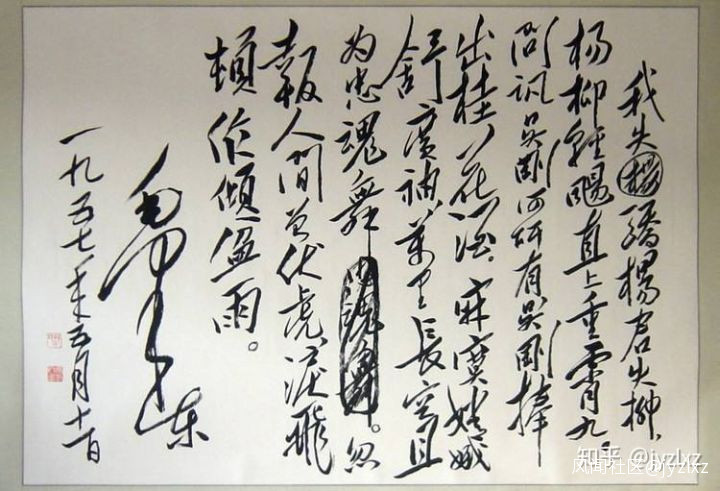

又過了3年,那些時日裏,面對老友來信對“嬌楊”還是“驕楊”的詢問,他的回應理直氣壯:“女子革命而喪其元(頭),焉得不驕?”也正是在那時候,唯一還留在自己身邊的兒子終於結婚了,他又一次為兒子兒媳謄寫了這首膾炙人口的《蝶戀花.答李淑一》,一首舊作理當一氣呵成,但這次提筆卻是沉吟了半晌,當小兩口看到老父親開篇寫出:“我失楊花君失柳,楊柳輕颺直上重宵九……”急忙提醒道:“爸爸,不是’驕楊’嗎?”他緩緩答道:“稱’楊花’也很貼切。”

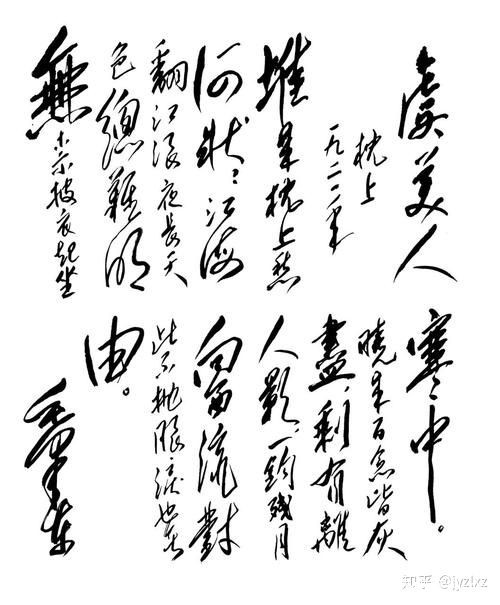

在他的心目中,她既是他的驕傲,也是他心中永不凋謝的芬芳。只有對她,留下了“堆來枕上愁何狀,江海翻波浪“的纏綿,留下了“一勾殘月向西流,對此不拋眼淚也無由”的惆悵,留下了“萬里長空且為忠魂舞”、“斑竹一枝千滴淚,紅霞萬朵百重衣”的幻想,也留下了“百身莫贖”這樣五味雜陳的綿綿無絕。

思緒裏永遠活着的是這樣的妻子,站在眼前是唯一一個還在身邊的兒子,而且和同一位老戰友,又一次結成了兒女親家,我們又不知道他是否還回憶起11年前那個深夜,為另一位兒子簡單操辦婚禮後的歡聲笑語。

那是他和她愛情的第一個結晶,也是他唯一一個健康長大的兒子。作為領袖的長子,他短暫的一生裏反而歷經磨難。我們都知道,他經歷過生母從牢獄中自己身邊被奪走的撕心裂肺,經歷過與弟弟不乏白眼棍棒的顛沛流離,在輾轉中好不容易獲得的異國安寧中偏偏遭遇了人類歷史上最高強度的炮火連天,當終於回到父親身邊卻又為了熟悉自己腳下的土地而一次次聚少離多,在從山溝向着高樓城牆不斷進軍的凱歌高奏年代裏,他沒有像他在異國已經做到的那樣跟隨主力南征北戰,卻一直在做着各種各樣的面朝黃土背朝天,接受着父親要求的“社會大學”再教育。卻在國內接近全面勝利的時刻,面對一場來自境外的戰爭、一場地球最強國家親自下場干預的戰爭、一場內部反對聲音極大以至於要去邊疆去抽調橫刀立馬進京直言的戰爭,到這一時刻,他的兒子卻重披戰袍,成為了那支前途未卜的軍隊的第一個士兵。

結局我們也都知道了,他被永遠地留在了那裏,就在70年整前的今天。這樣的打擊太過於沉重,當他被隱瞞了些許時日終於知道這個消息時,似乎只是淡淡地説了句:“打仗,總是要死人的,誰讓他是我的兒子呢?”留下的是一個依然站得住,還在大口抽煙的背影。

但是當年在場的衞士回憶起那個怎麼也找不到近在眼前火柴盒的老父親,卻依然會忍不住涕淚橫流。

據説在兒子剛回國時候,他回憶起犧牲的那些親人們,曾和兒子説起那個讓他心痛的“我們家”,短短几年,兒子已經成了那個支離破碎的“我們家”的第六個,其實還遠遠不止六個,但他只會把拋頭顱灑熱血的親戚們計算在內。

眾所周知,從此,一個小箱子被他留在了身邊,裏面都是兒子遺留的衣物。據説他把這些衣物獨自珍藏了二十幾年,在他去世十五年後的一次清理中才重現人間。但根據吳連登的回憶,至少每年春秋兩季,身體允許的時候,他都會自己把這些衣物拿出來邊曬邊撫摸,沒有什麼異常,彷彿他依然在自己身邊。

最親愛的兒子卻被永遠地留在那裏,他説青山處處埋忠骨,何須馬革裹屍還,自己的兒子也只是烈士中普通的一員。他將英烈的母親請到了身邊:“你失去了一個兒子,我也失去了一個兒子,他們死得偉大、死得光榮。”面對着最終勝利回國的將士們,他只是輕輕地問句:“都回來了?”便微微地頷首肯定。雖然就在那時,回到家他還在審視着大兒媳跨過掃墓的請求,他知道有些人,包括他的兒子,永遠也回不來了。但是人前他依然那麼地平靜安詳,只有在不經意的時刻,才會遺留下那麼一絲不易覺察的哀傷。

與時不時在詩詞裏在仙境永生的髮妻不同,在公開的文字與講話中,他罕有提及長子的時候,唯一的例外可能就是在一次圍繞始作俑者的爭論中,但也是輕輕一點,便別到其他話題。

人間伏虎的十年整後,他終於回到了自己闊別三十多年的家鄉,過去多少年崢嶸歲月湧現在眼前,他留下了那句:“為有犧牲多壯志,敢叫日月換新天”。正像我們都很熟悉的一次朗誦中提到的:一個“敢”字,把多少風雲一筆帶過。你懂,你就會知道,新中國,有多重!

他最後的落筆依然是:喜看稻菽千重浪,遍地英雄下夕煙!

(三)

“待到山花爛漫時,她在叢中笑”

兒子犧牲後,他開始關注兒媳的幸福。她曾是故友與烈士的女兒,也被自己當做了自己的女兒,卻在一系列因緣際會下成為了自己的大兒媳,還圍繞着結婚不能搞法定年齡的特殊化,父子一度爆發過激烈的衝突。誰能想到這樣的天作之合,僅僅一年多便被陰陽永隔無情地拆散。

小夫妻的感情是真摯而濃烈的,當爸爸的生生瞞了兩年多,直到瞞無可瞞才把噩耗告訴了這個自己時時稱讚的“乖女兒”,在一片撕心裂肺中,到今天已過耄耋之年的女兒,一直不記得到底是誰告訴她“你別哭了,你爸爸的手都已經冰涼了。”

父親説:“今後你就是我的大女兒”,看着她去異國深造,不斷地以一個父親的名義去信鼓勵,在一封封以“兒”呼之的家書中,老父親為女兒學業、轉學、生活中存在的問題答疑解惑,還像當年叮囑長子那樣叮囑着她:“應當找到報紙,看些國內消息,不要和國內情況太隔絕了。”“不論怎樣,都要自己作主,不要用家長的名義去申請”。

但在他心裏,最重要的還是女兒的終身大事,在留下的家書裏,甚至出現了當今父母催婚時常見的“下決心結婚吧,是時候了。五心不定,輸得乾乾淨淨。高不成低不就,是你們這一類女孩子的通病。是不是呢?信到,回信給我為盼!”他還發動親友給女兒做工作,發動戰友給女兒物色對象,面對着老父親的車輪大戰式催促,女兒還是向老父親提出了早有的心願:“他瞞着我去了朝鮮,再也沒有回來,我最後連他的屍骨都沒有看到,連他的墓地都沒去過,怎麼可能考慮再婚的事?!”

父親終於放行,但條件是:這是我們家的私事。不準用公家的一分錢;不要驚動朝鮮的同志;住在大使館裏;也不要待得太久。

女兒終於再次組建家庭後,在介紹對象前,老父親就像全天下千百萬父親那樣,把對方的年齡、工作、長相、身高、性格、出身、前期經歷全部摸排了一遍,才算心口摞定。

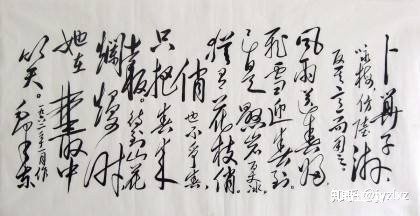

父親送給女兒出嫁的賀禮,便是不到一年前書就的《卜算子·詠梅》。

那時候的內外形勢,我們至今仍能透過“已是懸崖百丈冰”來體會。當近年來面對某些山窮水惡之時,業內依然還會以再險險不過**年寬慰。不知在寫下“她在叢中笑”時,他的心裏又在訴説着什麼呢?

歲月如梭,白駒過隙,當年的妙齡少女也是飽經風霜,時遇蹉跎。她曾在一段特殊的動盪中,親眼見到過父親一人對着水缸,撥弄着池中的藻荇龜魚,那時的父親,親人已不在身邊,天倫如天邊一般遙遠。在歷史的敍事裏,風雷激盪依舊,開天闢地的終章雖有雜音,但依然醖釀着東方風來的華彩,只有經歷過的人才能體會,待到再見金霞時,只能感慨夕陽無限好,只是近黃昏。

就像二兒媳後來回憶的那樣,從此在一個特別顯眼的位置,有了他們這個家最為深切的寄託,可那不僅僅是屬於他們家的,每一年追思故人的時候,他們都要面臨着艱難地抉擇,一面想多在那裏陪陪心中一直深愛、但越來越難以陪伴的父親,一面又強迫自己快點離開,讓父親一直喊着萬歲的人山人海儘可能少點等待。

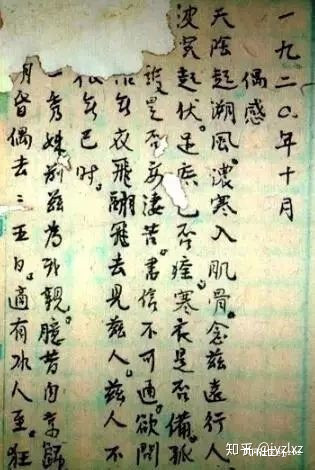

當曾經的風雷激盪漸漸化作歷史的回聲,我們卻在故園老宅的磚縫裏發現了妻子在最後歲月寫給丈夫的信件。

天陰起溯風,濃寒入肌骨。念茲遠行人,平波突起伏。足疾已否痊,寒衣是否備?孤眠誰愛護,是否亦悽苦?書信不可通,欲問無人語。恨無雙飛翮,飛去見茲人。茲人不得見,惆悵無已時。。。

他的生命已到終點,無緣再見到這樣熟悉而陌生的文字。但鮮為人知的是,他在最後歲月有着自己別樣的方式作為情感寄託。孟錦雲便回憶過她們都曾被老人家指點,穿上玫瑰紅的衣服,剪上“前面有劉海,後邊齊齊的”那種頭髮,這樣最好看。在一聲聲虛弱的“好看”中,老人家時而吃力地睜大了已被白內障折磨的雙眼,試圖在今人的身影中尋找故人的記憶,又時而閉上眼睛,陷入憶往昔崢嶸歲月稠的冥想。

那首在答覆李淑一時自嘲寫得不好的詞,卻又被寫給了身邊的工作人員,並鄭重地託付:“這篇就交給你保存了。”

當歷史的車輪進入21世紀,在白山黑水以外的異國他鄉,已是白髮蒼蒼的當年倩影,依然還會執着地來到同一個地方,歲月無情與光陰定格看似截然相反,但在他們彼此的觸碰間,在松濤中依然鳴奏着感人至深的華彩。

正值岸英烈士70週年忌日,謹以此致敬那些為了國家民族拋頭顱灑熱血的英烈們。